Persoalan Kebenaran dalam Seni Lukis: Soedjojono, Adorno dan Seni Sebagai Dialektika Negatif

Oleh Stanislaus Yangni

Bahwa langit Indonesia biru, sawah menghampar kekuningan kehijauan, awan bergerak, berarak di antara bukit-bukit, padi menguning, pohon kelapa melambai, hutan dengan pepohonan hijau pekat, sungai bening dan bebatuan, dan laut yang sejauh cakrawala, itu benar. Dan bahwa kita mengagumi alam yang seperti ini, itu juga benar. Tapi Indonesia tidak hanya itu saja. Ada banyak kenyataan yang hidup di dalamnya, dan jika hanya bentang alam indah yang disajikan oleh lukisan – karena memuat hanya kemolekan alam, maka dinamai mooi indie (Hindia Molek) waktu itu, lalu apa fungsi seni hanya semacam menghibur manusia dan memberinya ruang untuk berangan-angan atas keindahan itu? Mungkin ya untuk sebagian besar orang, tapi tidak buat Soedjojono (SS). Sebab pada masa itu, turis lah yang butuh hal semacam itu, dan lukisan corak mooi indie seakan menjawabnya. Tapi apakah masyarakat Indonesia tidak butuh keindahan macam itu? Butuh, namun hanya sebatas untuk dipajang, sarana bermimpi yang melenakan. Menurut SS, bukan itu sebenarnya yang dibutuhkan manusia Indonesia saat itu. Manusia saat itu harus disadarkan bahwa mereka sedang dalam keadaan berjuang mencari kemanusiaannya, dalam masa memperkuat mentalnya, masa mencari identitas, jati dirinya. Lukisan semacam itu jelas-jelas berlawanan dengan kesadaran keindonesiaan – kendati ia melukiskan Indonesia, namun Indonesia yang semacam apa? Indonesia dalam lukisan yang molek itu adalah Indonesia angan-angan yang seperti tanpa masalah. Terlebih lagi pada akhirnya itu semua dibuat dengan teknik yang seragam, dan kosong pengalaman, hanya mata yang memandang dan hapalan di kepala yang menyerahkan tangan untuk melukiskannya – hanya prototipe dari apa yang indah dan memanjakan (mata). Lebih keras SS mengatakan itu tidak benar. Bahkan hadirnya tiang listrik dalam kenyataan yang menghalangi pandangan mata dari pemandangan indah, di masa itu, dihilangkan dalam lukisan.

Foto Soedjojono

Perdebatan soal kesenian yang demikian ini memunculkan ide mengenai kebenaran, – dan yang tak terlepas dari soal masyarakat dan lahirnya realisme-ekspresif ala Sudjojono. Jadi persoalan kebenaran di Indonesia muncul dalam konteks kesenian dan bersinggungan dengan persoalan, atau kondisi masyarakat Indonesia saat itu. Secara politis, memang perdebatan itu muncul saat kesadaran atas penolakan mooi indie dan kolonialisme di indonesia, khususnya, seni lukis indonesia yang selalu dianggap tidak ada di beberapa periode. Bersamaan dengan itulah para seniman PERSAGI dengan Sudjojono sebagai jubirnya mulai mencanangkan visi kesenian mereka yang jelas menentang keras mooi indie. Lalu apa itu yang benar menurut SS?

“Djadi kebenaran zonder bermaksud mencari ‘bagus’ saja, tetapi mencari kebenaran sebagai kebenaran, tentu tetap bagus. Kebagusan zonder kebenaran sebaliknya, jelek, njelehi, menertawakan. Cita-Cita kebenaran inilah yang menjadi pondasi seni lukis baru. Dan pada kebenaran ini jugalah pelukis-pelukis baru sekarang menujukan arah maksudnya. Kesenian tidak buat sebuket, “bunga yang cantik untuk negeri,” dan orang yang lagaknya berasa halus saja, akan tetapi buat perbaikan manusia dalam masyarakat.” (“Kebenaran Nomor Satoe, Baru Kebagoesan,” 40).

Hanya keberanian menerima kenyataan itulah yang membuat seni, atau kesenian mampu membuat perbaikan manusia dalam masyarakat. Namun, perbaikan seperti apa? Menciptakan manusia berjiwa besar – bebas dari mental kolonial.

Foto Soedjojono

Cita-cita mengenai kebenaran itulah yang membedakan antara lukisan dan praktik berkesenian zaman sebelum dan setelah PERSAGI. Kebenaran yang dielu-elukan Soedjojono berkaitan dengan jiwa, watak, dan cara mewujudkan, bukan pada melukiskan apa yang terjadi sesungguh-sungguhnya, bukan pula berarti sesuatu yang benar dalam artian teknik hingga persis realisme foto. Namun, ia lebih berkaitan dengan sesuatu yang mewujud, semacam hal-hal, daya-daya yang tak kelihatan yang mewujud lewat lukisan hingga akhirnya lukisan memuat mentalitas bangsa, lewat “corak” berkesenian seniman pada zamannya.

Tapi, apa sebenarnya arti kebenaran itu? Kesesuaian dengan kenyataan? Kesesuaian gambar atau lukisan dengan realitas luar? Lalu bagaimana dengan naturalisme, dengan realisme, dengan mooi indie? Menarik menelisik tiga bentuk besar kecenderungan aliran di era 30-50an tersebut dalam kaitannya dengan pembicaraan mengenai kebenaran dalam konteks dialektika negatif ala Theodor Adorno. Bagaimana kebenaran terdapat, atau dimaknai dalam lukisan-lukisan mereka – pendek kata di era Seni Lukis Indonesia Baru. Persoalan kebenaran memang muncul di permukaan dan menjadi pernyataan era Seni Lukis Indonesia Baru. Sejauh mana karya lukis era itu bicara mengenai kebenaran dalam konteks dialektika negatif?

Untuk menelisik persoalan kebenaran dalam karya seni era itu, praktik berkesenian dan karya seni masa itu, 30-50an sebelum 60, maka di bawah ini mula-mula akan dilihat beberapa pandangan Adorno soal seni dan kebenaran dalam konteks dialektika negatif,

kemudian mencoba menelisik itu dalam lukisan masa itu sebagai era yang masih dipengaruhi dengan wacana kebenaran.

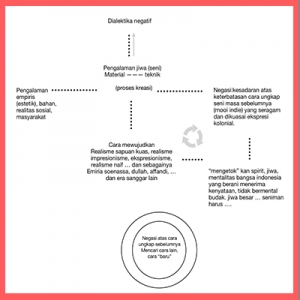

Seni Sebagai Bentuk Dialektika Negatif

Kritik Adorno terhadap seni dan filsafat. Kegelisahan atas mental kolonial, ekspresi kolonial dalam lukisan mooi indie dan lukisan bercorak pemandangan di awal abad 20, serta dan keterasingan dengan bumi pertiwi yang dirasakan oleh seniman Indonesia ini,

bisa ditarik dalam konteks pembicaraan seni modern dalam sejarah seni rupa dunia saat itu, di mana seni modern, sebagai seni yang dianggap otonom, juga menemukan jalan buntu. Ia pun mengalami hal yang kurang lebih sama, yaitu alienasi.

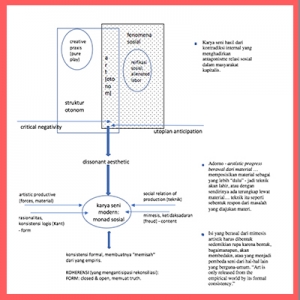

Seni modern, kendati bebas dari yang mistis, dari kepentingan religi, dari mitos dan sebagainya, dan dalam arti tertentu telah “memihak” manusia, di sisi lain ia juga terjebak dalam dunia kapitalis. Dilematisnya, justru ketika seni menjadi bebas, otonom, menurut Adorno, ia masuk kembali pada reifikasi. Karena itu, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana seni membebaskan diri, atau dengan kata lain, bagaimana seni bisa menjadi “penyelamat” atau pembebas, memiliki peran revolusioner dalam masyarakat dan individual yang teralienasi? Di saat seni “melek” atas otonominya dan memihak kemanusiaan, saat itu pula ada titik gelap karena sebenarnya manusia-manusia yang “dibela” itu pun tereifikasi, dan seni itu sendiri juga tereifikasi karena ada dalam sistem sosial yang kapitalis. Adorno mencoba menjawab ini dengan konsepsinya tentang monad dan seni otonom.

Foto Theodor Adorno

Dalam pandangan Adorno, seni, dengan singularitasnya, memiliki peran besar untuk mengatasi, atau “menyelamatkan” manusia dari alienasi masa itu. Praktik dialektika negatif ala Adorno bisa dilihat dalam seni. Sebab apa? Sebab seni punya daya membebaskan dan “menyuarakan” apa yang terjadi dengan lebih otentik, asalkan dia otonom. Otonomi seni terletak pada kemampuannya memantulkan apa yang ada dalam kenyataan, bukan dalam arti dia sama atau serupa dengan dunia ekstrenal, atau imitasinya, tapi kemampuan untuk “mengatakannya” tidak dengan cara verbal – bukan lewat komunikasi biasa, melainkan nonkomunikasi. Seni, dengan singularitasnya, punya karakter ganda, yang sosial sekaligus antisosial. Adorno menyebut seni otonom semacam ini sebagai monad sosial. Monad karena memang sama sekali tertutup, seperti tak berelasi dengan dunia sekitarnya, sebab seni punya aturan mainnya sendiri dalam dirinya sendiri, namun

sekaligus sosial, sebab materinya diambil dari pengalaman individual di masyarakatnya. Karena itulah istilahnya menjadi monad sosial, bukan monad saja seperti kata Leibniz¹.

Dalam seni bisa dibongkar kesadaran bahwa bahasa dan kognisi yang melahirkan berbagai bentuk relasi manusia itu ternyata defisit hingga komunikasi yang membentuk pengalaman pun terdistorsi dan manipulatif sifatnya. Itu semua akibat dari reifikasi. Reifikasi menghasilkan pola pikir seragam. Karya seni modern yang sebenarnya punya daya membebaskan diri, sayangnya juga tereifikasi di masa itu. Dan untuk itu, Adorno mengajukan satu hal untuk menjadi penyelamat kita semua, yaitu kembali ke yang otentik lewat seni yang otonom. Mengapa seni otonom (padahal seni otonom sendiri dalam keadaan terjebak)? Karena ia, seni, jika ia tidak otonom, anggaplah memiliki fungsi, yang banyak terjadi saat itu, artinya ia sama dengan barang komoditi yang bisa ditukar. Begitu kata Adorno. Dan itu berarti melegitimasi dunia kapitalis (tidak punya daya mengubah). Karena itulah, Adorno mengambil seni dan meredefinisi ulang bagaimana seni yang otonom itu agar bisa mengatasi reifikasi.

Tak Hanya seni, Adorno juga mengkritisi filsafat yang dianggapnya usang. “Philosophy, which once seemed obsolete, lives on because the moment to realize it was missed.” Itu kalimat pertama dalam tulisannya, Negative Dialectic. Mengapa? Sebab filsafat sudah tidak mampu lagi melihat dunia secara rasional – rasionalitasnya ditentukan oleh proposisi-proposisi, bukan kenyataan empiris. Filsafat gagal melihat pengalaman konkret. Ia, filsafat modern, cenderung spekulatif, dan akhirnya jadi naif, dan kembali lagi ke yang irasional. Akibatnya, ia tidak mampu menjelaskan pengalaman manusia. Karena itu, menurut Adorno, filsafat kehilangan rasionalitasnya. Bahkan kesadaran untuk menyadari yang keliru saja sudah tidak ada. Padahal, di zaman itu, yang menurut Adorno penuh selubung, topeng, dan kepalsuan, perlu membongkar lagi struktur pengalaman yang sarat distorsi, manipulasi hasil dari kapitalisme.

Filsafat semestinya mampu membongkar struktur pengalaman manusia yang teralienasi, sebab di dalam struktur pengalaman itulah mekanisme alienasi yang terjadi karena reifikasi berjalan. Struktur pengalaman itu memuat relasi manusia dengan liyan, subyek dengan obyek. Relasi ini yang dalam filsafat modern gagal ditemukan, “dipahami.” Kalau filsafat dalam artian klasik itu merenungkan, meneropong sesuatu dan jatuh pada subyektivitas dan idealisme, maka bagi Adorno, filsafat itu kegiatan membongkar – Filsafat sudah usang, perlu ditinjau ulang apa yang dibutuhkan, apa yang jadi masalah, apa yang

Perlu dilawan, diperbaiki, dan bagaimana caranya. Dari kondisi inilah Adorno merumuskan dialektika negatifnya.

Dialektika negatif. Adorno mengajukan dialektika negatif, sebab itulah yang dibutuhkan dalam teori kritis. Bagaimana ini berjalan? Pertama, Filsafat bagi adorno adalah sebentuk teori pengalaman yang kembali pada relasi S-O (relasi itulah pengalaman) untuk membongkar berbagai manipulasi, mengatasi reifikasi, dan menemukan yang otentik. Filsafat dengan kata lain menjadi teori kritis – sebentuk pembongkaran atas selubung dari struktur pengalaman otentik manusia – pembongkaran terhadap apa-apa yang dianggap terberi. mengapa? Mengapa filsafat membongkar selubung? Karena ketika filsafat yang selama ini (filsafat modern) gagal mengenali dan memahami struktur pengalaman. Karena kegagalan itu, menurut Adorno, filsafat dengan sendirinya kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya secara rasional. Alih-alih rasional, ia jadi naif. Jadi rasional dalam filsafat bukan berarti punya kaidah logis, dan proposisi yang demikian meyakinkan dari segi bahasa, melainkan kemampuan mengenali dan “mengungkapkan” struktur pengalaman manusia, dan itu berarti otomatis punya peran kritis (sebab struktur pengalaman itu penuh manipulasi). Maka, pemeriksaan ulang terhadap pengalaman itu penting.

Kedua, filsafat kritis Adorno berarti juga metakritik terhadap epistemologi. Bagaimana filsafat bisa sampai ke sana? Epistemologi yang selama ini bekerja berdasarkan relasi S-O (yang dinamakan pengalaman) itu sebenarnya tidaklah netral. Ia ditentukan oleh pendasaran normatif bagaimana dunia itu seharusnya karena itulah tidak bisa valid untuk “mamahami” pengalaman. Jika Kant “mencaplok” obyek dalam inner experiencenya, sehingga obyek “tenggelam” dalam relasinya dengan subyek, Adorno mencoba membahas bagaimana sebenarnya relasi yang terjadi antara S-O, dengan obyek itu punya aktualitasnya sendiri, tidak sekadar jadi kondisi yang memungkinkan saya mengalami, atau berpikir tentang itu. Harusnya ada korespondensi antara S-O. Obyek juga ikut membentuk S. Namun bagaimana itu terjadi? Di sinilah kritik Adorno terhadap epistemologi yang cenderung normatif. Pembongkaran pengalaman relasi subyek dan obyek itu salah satunya lewat bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang ingin dicapai Adorno adalah rasionalisme yang kritis, bukan rasionalisme ala pencerahan.

Foto Theodor Adorno

Ketiga, kembali ke pengalaman; yang disebutnya spiritual experience. Pengalaman merupakan relasi timbal balik, dan selama ini subyek dan rasionya yang menang atas obyek (Kantian). Karena itu perlu diubah. Dialektika negatif adalah sebentuk pengalaman spiritual, sebentuk cara pandang dan cara membongkar relasi S-O untuk bisa menemukan struktur pengalaman sesungguhnya. Pendek kata, dialektika negatif kemudian adalah sebentuk kegiatan, atau aktivitas pengalaman spirit, inner.

Pengalaman macam apa dalam konteks Adorno yang memungkinkan pengalaman dibongkar? Tentu bukan sekadar kembali pada pengalaman empiris, atau Turba (Turun ke Bawah, istilah yang marak digunakan di era 60an di Indonesia, terutama oleh seni realisme-sosialis), atau pengalaman berjumpa material alam, bahan mentah, dan sebagainya, namun ia sebentuk pengalaman yang lebih personal, pengalaman jiwa, spiritual experience, geistig – material yang sedang dan proses diolah dalam diri subyek – Sudah ada perjumpaan S dengan O, yang saling mempengaruhi, dan bisa dijelaskan dalam konteksnya.

Bagaimana pengalaman itu kemudian bisa diungkapkan tidak dengan bahasa yang “tereifikasi” selama ini (gambar, atau lukisan yang tidak tereifikasi, yang klise, yang seragam – dengan kata lain, bagaimana gambar atau lukisan tampil dalam singularitasnya)? Pertanyaan ini sampai pada persoalan “cara mewujudkan” (bandingkan SS). Bagaimana ia bisa menjadi sebentuk “rasionalitas” kritis ketika diungkapkan. Konsep pengalaman dalam pemikiran Adorno merujuk, atau mulai pada pengalaman individual. Istilah spirit, geist, intellectual, mind, geistig, penting dalam konsep Adorno digunakan untuk menjelaskan, memaknai jenis pengalaman yang dimaksudkannya.

Tapi bagaimana itu terjadi? Atau, dengan kata lain, bagaimana dialektika negatif itu dilakukan? Langkahnya, menemukan kembali peran kognitif dari subyek yang mengalami. Lewat apa? Mencoba mencari dan mengambil bentuk untuk mengatakan sesuatu yang tidak dapat dikatakan lewat bahasa yang biasa kita gunakan untuk mengatakan itu. Karena cara itulah yang memungkinkan pola pikir bisa mengatasi reifikasi. Reifikasi itu pola berpikir identitas, seragam, sama. Kalau bentuk yang coba dicari, diambil itu seni, atau karya seni – bukankah karya seni juga merupakan sebentuk pengalaman spiritual? Maka, dialektika negatif bisa dikatakan sebentuk teori mengenai pengalaman (spiritual) – sebuah perjalanan mencari, membongkar, menyadari “kegagalan” bahasa, menemukan “ujud” atau “cara ungkap” lain yang tidak biasanya digunakan karena paham bahwa itu sudah gagal – hanya ini yang bisa digunakan untuk mencari yang otentik, genuine, emancipated, non reified. Jadi dalam dialektika negatif, selubung pengalaman, manipulasi interaksi yang terjadi dalam struktur pengalaman itu dibuka. Dialektika negatif memberi ruang pada konsep untuk membuka diri dari ketergantungannya pada bentuk-bentuk pengalaman yang membuatnya tidak mungkin menjelmakannya dalam bentuk kata-kata. Ia semacam kegiatan refleksi diri dari konsep atas ketidakmemadaiannya sendiri (Recovery of Experience, 44).

“What is essential to the success of a negative dialectic, I am suggesting, is that it leads concepts to disclose their own dependence on a form of experience that makes it impossible for them to put experience into words. It is simply the concept’s self-reflection on its own inadequacy.” (Recovery of Experience, 44)

Karena reifikasi, bahasa, komunikasi dan sebagainya kehilangan daya ekspresi – jadi hanya makna yang terpenjara, hasil dari manipulasi dan kepentingan. Maka, merecovery pengalaman juga berarti merecovery elemen ekspresif bahasa. Pengalaman spiritual adalah pengalaman keterbatasan bahasa – berhadapan dengan keterbatasan ungkapan dari bahasa untuk mengungkapkan ekspresi.

Material dan teknik. Bagaimana ini terjadi dalam seni? Dalam seni, termuat dua hal, material dan teknik. Bagi Adorno, material itu penting; materi yang tak sekadar material dalam artian produksi, bahan mentah, dalam hal ini material juga berupa pengalaman konkret, empiris, yang estetis. Untuk kembali dan menemukan yang otentik, Adorno, seorang marxis yang banyak dipengaruhi fenomenologi itu percaya bahwa kita harus kembali pada materi karena yang teknik (artistik) itu berpotensi direifikasi (reifikasi sangat mungkin berjalan di level teknik, artistik, kaidah, normatif, kultural, ketentuan berdasar keputusan, atau kesepakatan dari kekuasaan tertentu, dan sebagainya).

Untuk mengubah material (alam, pengalaman, bahan) ke dalam teknik, dibutuhkan creative praxis – ini yang dibedakan secara tegas dengan sistem dan pekerja pabrik (buruh) sebagai bentuk, atau person yang tereifikasi.

Seni yang mampu mendapatkan “bentuk” atau teknik yang mampu merespon materi, melalui singularitasnya itu, diharapkan dapat menjadi penyelamat bagi kondisi manusia. Jadi berkarya seni berarti mencoba menemukan teknik untuk merespon materi (yang notabene berasal dari pengalaman yang strukturnya dicoba dibongkar, mengandaikan negasi-negasi). Intinya, seni harus singular, tidak mengulang, sebab ketika mengulang, reifikasi terjadi lagi. Seni harus selalu bisa menegasi karena ditujukan mencari “ujud: cara ungkap yang selalu lain demi mengatasi kegagalan yang lama. Dalam hal ini materi memiliki kekuatan ekspresif (dan di dalamnya termuat juga sejarah zaman, dan totalitas kenyataan masyarakat yang selalu berubah), dan teknik harus bisa menangkap itu, mencari cara untuk menghadirkannya, “memantul”kannya.

Seni, negasi, historisitas, dan kebenaran. Seni memuat sejarah. “The artwork is mediated to real history by its monadological nucleus. History is the content of artworks. To analyse artworks means no less than to become conscious of the history immanently sedimented in them.” (Excerpt from Adorno, Aesthetic Theory, hal 201 ) “Karya seni terhubung dengan sejarah yang nyata dengan inti monadologinya. Sejarah adalah isi dari karya seni. Untuk menganalisa karya seni berarti paling tidak harus menyadari sejarah yang secara imanen terendap di dalamnya.” – Jadi ada kaitan erat antara seni, sejarah , dan kebenaran. Kebenaran, dalam konteks ini, tak bisa dilepaskan dari sisi kesejarahan dalam karya seni, dan tentu saja, negasi.

Lalu bagaimana karya seni mengandung kebenaran? Sejauh mana? Apakah karena muatan sejarahnya, muatan kenyataan masyarakat di dalamnya? Tidak. Seni mengandung kebenaran setidaknya, pertama, bahwa ia punya sejarah, atau mengandung kenyataan yang mengendap (“mengendap dalam arti ia telah “diubah” sedemikian rupa oleh hukum dalam monad untuk menjadi terpisah sama sekali dengan masyarakat). Kedua, seni otonom menegasi. Karya seni hanya menjadi karya seni dengan menegasi asal usulnya – jadi kalau dilihat dari sini, karya seni menjadi karya seni (lagi) dengan cara menyadari atau selalu menegasi lagi konstruksinya yang lama tempat ia dibentuk. Dengan kata lain, ia mengandung kebenaran juga sejauh ia mampu menegasi – karena menegasi menjadi bagian yang niscaya dalam karya seni untuk menjadi karya seni yang mampu memuat totalitas sosial (yang selalu berubah juga. Totalitas sosial: historisitas)² Kebenaran terdapat pada kesejarahan karya seni yang membuktikan dirinya sendiri. Pendek kata, di sini karya seni memungkinkan memeriksa, mengevaluasi dan membongkar-bongkar dirinya sendiri. Begitulah, negasi ada dalam proses kreasi.

Seni dan spirit, jiwa, semangat. (p 232-233) “What appears in artworks and is neither to be separated from their appearance nor to be held simply identical with it—the nonfactual in their facticity—is their spirit. It makes artworks, things among things, something other than thing”³

Apa yang muncul dalam karya seni, dan bukan menjadikannya terpisah dari tampakannya, ataupun menjadikannya identik – sesuatu yang nonfaktual dalam keniscayaannya – adalah spiritnya. Ia membuat karya seni, hal-hal di antara hal-hal lainnya, sesuatu daripada sekadar hal.”

Spirit bukanlah semacam nafas yang menghidupkan suatu karya sebagai sebuah fenomena; spirit adalah kekuatan dari bangunan dalam karya itu, daya obyektivikasinya (memuat apa dia). Pendeknya, spirit itu kekuatan karya untuk “keluar” dari dirinya juga, sebagai mikrokosmos, ia memiliki daya kekuatan memanifest, sebuah daya untuk hadir, mengetok: Dalam karya seni, spirit itu merupakan prosesnya dan karya itu sendiri.

Skema 1

Skema 2

Membaca Kebenaran Dalam Seni Lukis Indonesia Baru

“Seni lukis tidak boleh mendengarkan dan menurut suatu grup-moraliserende-mensen atau menjadi budak dari partai ini atau partai itu. Dia harus merdeka, semerdeka-merdekanya, terlepas dari segala ikatan moral, maupun tradisi untuk bisa hidup subur, segar, dan merdeka.” (SS)

“Artworks are afterimages of empirical life insofar as they help the latter to what is denied them outside their own sphere and thereby free it from that to which they are condemned by reified external experience.” (Adorno, Aesthetic Theory, 44).

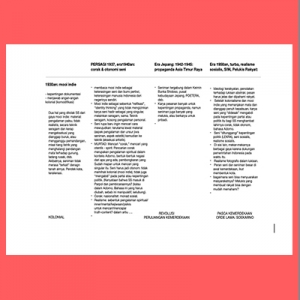

(Lihat lampiran) Tabel Periodesasi singkat.

Di era 40-50an, seni punya peran besar. Seniman juga punya peran besar membentuk apa yang dinamakan Indoensia itu. Pembentukan identitas, nasionalisme hingga perkara perdamaian, dilanjutkan dengan soal penyuaraan masyarakat, dan walau kadang mengelak untuk ditunggangi.

Di masa itu, dalam konteks waktu itu ada dalam konteks pencarian keindonesiaan, pembentukan mental manusia Indonesia yang bebas dari kolonialisme, pengalaman empiris dan jiwa itu menempati posisi penting. Karena itu, ketika semuanya sudah tereifikasi oleh dunia ekonomi (turistik), yang tertinggal dan masih bisa diharapkan adalah kembali ke jenis pengalaman semacam itu. Bandingkan dengan kini yang mungkin tidak bisa lagi sampai ke sana, “jalan” keluarnya kini adalah simulasi – sebab kita tidak bisa kembali, atau tidak mampu kembali atau memang tidak tepat lagi waktunya untuk kembali, karena itu yang bisa dilakukan adalah menciptakan semacam dunia lain yang bisa membuat kita tetap hidup.

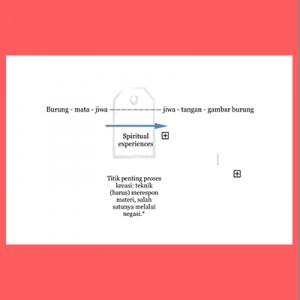

Dengan kredo “jiwa ketok” nya, SS mengajak kembali pada pada pengalaman, yang material, kembali pada bahan, kembali pada pencarian corak (stijl). – perkataan “cara mewujudkan” – mengetok – itulah – kalau dalam istilah Adorno, semacam bentuk mengobyektivikasi – bentuk dari kemunculan spirit.

Negatif dialektik yang bisa untuk membicarakan seni – sebab tanpa itu, tidak ada seni yang dianggap adorno bisa menyelamatkan manusia dari reifikasi, dan tidak ada “corak” atau “cara mewujudkan” yang lahir untuk membebaskan seni lukis indonesia dan manusia Indonesia dari belenggu kolonialisme. Realisme jiwa ketok dalam hal ini bisa dikatakan bahwa ia mencoba merecovery ekspresi individual untuk mengatasi ekspresi kolonial.

Ilustrasi 1:

*negasi dari apa? Dari realitas, dari yang selama ini tereifikasi, dari karya sebelumnya, dari sejarah yang dikonstruksi dan Penuh manipulasi, dan sebagainya. Momen negasi ini penting untuk menentukan singularitas, otonomi seni; seni sebagai monad sosial, yang punya karakter dobel (sosial sekaligus antisosial, dan dalam antisosialnya itu sosialnya seni, sebagai antitesis dari masyarakat demi untuk bisa “menghadirkan,” “memantulkan”nya lagi secara kritis (rasional), secara berbeda.

Mulai dari yang material, pengalaman mata, pengalaman menangkap sesuatu, merasakannya dan memikirkannya hingga bisa menjelmakannya – proses ini yang tidak bisa disamakan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, otentisitas dimulai lagi digali dari sini, pengalaman inner yang membedakan dengan apa yang sudah ada. Karena itulah seni di sini sifatnya ganda, dari fenomena sosial, realitas di sekitar, obyek, dan proses subyektif itu sendiri. Pendek kata, cara ungkap akan berbeda setiap orang karena proses kresasi dalam pikiran, “jiwa” nya berbeda.

“ … Jadi juga sebab nasionalitet mereka berlainan. Karena itu lukisan-lukisan mereka menunjukkan corak nasionalisme mereka sendiri-sendiri. Lebih terang lagi umpamanya: seorang pelukis hendak melukis seekor burung. Pelukis tadi harus melihat burung tadi dengan perantaraan matanya. dari mata tadi jiwanya mendapat cap burung tadi, yang lalu mengadakan suatu proses psikologis di dalam. Sesudah proses ini terjadi maka barulah ia melukis dengan perantaraan tangannya. Jalannya jadi demikian: burung – mata – jiwa; jiwa – tangan – gambar burung.” (SS, Seni Lukis, Kesenian, Seniman, 11)

Adorno dan Sudjojono. 4Kalau Adorno mencari harapan bagi manusia yang teralienasi oleh kekuasaan ekonomi, SS mencoba membawa manusia Indonesia, lewat seniman, menemukan jiwanya, jiwa besar, mentalitas, dalam rangka mengatasi kolonialisme, dalam rangka merdeka – jiwa merdeka dulu, mempersiapkan manusia yang bebas.

Pendek kata, kegelisahan Adorno membongkar dan membuka reifikasi, atau mencoba mengatasinya, itu dilakukan dari meninjau ulang hubungan subyek-obyek (relasi ini yang dinamakan pengalaman) – yang penuh dengan trik. Kalau dijawab Adorno lewat seni, mengapa seni dianggap mampu? Karena ia – lewat kreasinya – mampu mengeksplorasi “ujud” atau ungkap lain dari yang tereifikasi. Namun seni juga punya persoalan. Kalau dikaitkan dengan kondisi zaman SS, ada kesadaran bahwa masyarakat dan khususnya dunia seni rupa “tereifikasi” karena komodifikasi mooi indie di satu sisi, dan di sisi lain soal pencarian identitas yang sekaligus membedakan dirinya dengan Barat, itu lewat berbagai tulisannya, ungkapannya, SS seakan mencari cara, ujud ungkap lain yang bisa mengatakan ini kita, yang otentik yang perlu dicari, semacam daya ekspresi yang hilang itu – yang perlu ditemukan. Bukan hilang sebenarnya, tapi memang belum muncul. Oleh karena itu, seni lukis dianggap mati. Dan kesadaran bahwa ekspresi ini perlu itu disadari SS – ekspresi yang semacam apa yang “lepas” dari sekadar ekspresi kolonial?

—————

Referensi

Adorno, Theodor. W. 2004. Negative Dialectics. E. B. Ashton (Transl). Great Britain: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Adorno, Theodor. W. Aesthetic Theory. Gretel Adorno and Rolf Tiedemann (ed.). Bloomsbury

Adorno, Theodor. W. 2008. Lectures of Negative Dialectics. Fragments of a Lecture Course 1965/1966. Rolf Tiedemann (ed.), Rodney Livingstone (Transl.). UK: Polity Press.

Boucher, Geoff. 2014. Adorno Reframed. Intepreting Key Thinkers for the Arts. New York: I. B. Tauris.

Foster, Roger. 2007. The Recovery of Experience. Dennis J. Schmidt (ed.). USA: State University of New York Press.

O’Connor, Brian. 2004. Adorno’s Negative Dialectics. Philosophy and The Possibility of Critical Rationality. London: MIT Press.

Rose, Gillian. 2014. Melancholy Science. An Introduction to the Thought of Theodor W. Adorno. London & New York: Verso.

Sudjojono, S. 1943. Seni, Kesenian dan Masyarakat

———————-

LAMPIRAN

————-

¹Monad dalam artian Leibniz …

²Truth-content. Historisitas

³Aesthetic Theory, 203

4Soal kebenaran dalam ucapan dan dalam karya berbeda sebab masing-masing punya “metode”nya sendiri untuk dibongkar. Kalau seni lewat material-teknik, bentuk-isi, kalau ucapan, wacana mungkin lewat pembongkaran Bahasa.

*Penulis adalah Pengamat Seni Rupa