Dari Luang Prabhang sampai Vang Vieng

Oleh Yudhi Widdyantoro

…Bandar itu sunyi. Hanya terdengar suara dengung laler di jalan-jalan dan kedai. Arca Buddha terbaring di lapangan yang kotor merenungi gerimis yang berdoa kepada daun-daunan dan rumputan. Di jalan ke kuil, sekelompok serdadu yang letih bermain gitar mencari keindahan antara sinar bulan dan bau bangkai…

(Abdul Hadi W.M 1975)

1

Abdul Hadi menulis sajak berjudul Luang Prabhang itu tahun 1975. Luang Prabhang adalah sebuah kota di utara Laos. Sebuah kota tua yang penuh kuil-kuil dan patung-patung kuno. Luang Prabhang dulunya adalah ibu kota kerajaan Luang Prabhang. Tepat pada tahun 1975 itu – Luang Prabhang diambil alih oleh pemerintahan Komunis Laos. Sajak Abdul Hadi menggambarkan bagaimana terjadi pertempuran saudara yang mengenaskan di kota tersebut. Arca-arca Buddha berserakan di lapangan. Arca-arca yang mungkin terpenggal sana sini tubuhnya. Dan prajurit-prajurit yang letih membiarkannya begitu saja.

Terasa ada suasana masygul dalam sajak itu. Abdul hadi berkali-kali menuliskan – suasana jeda, saat tembakan-tembakan terhenti. Tulisnya: “…Tak ada terdengar tembakan kecuali keheningan debu di jalan-jalan. Pada hutan langit masih tidur….” Tak ada bait-bait yang mendeskripsikan iring-iringan biku pada pagi hari berjalan menyusuri kota – melakukan pindapata – membawa mangkok, meminta bahan makanan kepada masyarakat. Dan sebaliknya masyarakat meminta berkah kepada mereka. Di baitnya yang lain ia menulis: “…Di pagi yang basah sebelum serdadu tiba seorang perempuan muda bersenandung di pintu dengan bayinya yang baru dilahirkan merenungi keindahan kabut…”

Abdul Hadi juga melukiskan secara metaforik betapa banyaknya pengungsi saat terjadi peperangan saudara di Luang Prabhang tersebut. Mereka berbondong-bondong keluar dari Luang Prabhang menuju kawasan lain. Ia menulis: “….Pengungsi-pengungsi itu sekarang bersorak tidak lagi merasa lelah karena perjalanan mereka akan sampai ke sebuah pantai….”

Tak banyak karya sastrawan Indonesia yang menggunakan Laos apalagi Luang Prabhang sebagai setting. Selain sajak Abdul Hadi W.M di atas saya menemukan novel Seno Joko Suyono: Kuil di Dasar Laut juga menggunakan setting Luang Prabhang. Novel ini menggunakan setting dua kota, Siem Reap Kamboja dan Luang Prabhang, Laos. Novel ini tergolong sebuah realisme magis. Novel ini menceritakan pengalaman samar-samar sekelompok penghayat kebatinan di Jawa yang beberapa di antaranya pernah menjadi anggota gerakan Sawito Kartowibowo, penganut kebatinan yang mengritisi pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru dan merasa dibaiat menjadi penerus Majapahit.

Novel ini dikembangkan secara imajiner dari peristiwa sejarah kongkrit, peristiwa pengadilan Sawito dan pengalaman-pengalaman Sawito berkelana bermeditasi dari situs-ke situs di Jawa misalnya Situs Simping di Blitar yang dipercaya tempat perabuan Raden Wijaya. Seorang tokoh dalam novel ini melakukan perjalanan ke Kamboja dan Luang Prabhang – dan mengalami peristiwa paralelisme-paralelisme kebetulan dengan keterlibatannya dalam pergerakan kebatinan di Jawa. Kisah-kisah Luang Prabhang di tahun 1975 mencuat masuk dalam pengalaman sang aku. Termasuk kisah sebuah arca Buddha kayu milik kerajaan Luang Prabhang yang hilang saat tentara Komunis menduduki kota itu.

Membaca novel Kuil di Dasar Laut karya Seno Joko Suyono ini saya tiba-tiba teringat perjalanan saya ke Luang Prabhang sekali waktu. Saya menuju Luang Prabhang dari Vientiane, ibu kota Laos. Hujan mengiringi perjalanan malam saya dari Vientiane ke Luang Prabhang. Dari bis VIP ber-AC yang tidak terlalu penuh penumpang, tidak terlihat pemandangan Laos – negara termiskin di wilayah Asia Tenggara yang bersama Vietnam dan Kamboja pernah berubah menjadi ladang pembantaian dalam perang Indochina. Karena gelap, di luar jendela bis, perjalanan yang menempuh 11 jam tidak memberikan kesan sisa-sisa kerusakan akibat perang yang menewaskan jutaan manusia mati sia-sia.

Hari masih gelap sesampai saya di Luang Prabhang. Hujan yang belum berhenti seperti memberi ucapan selamat datang di kota tua yang tertata dengan baik, dan merawat “ketuaanya” dengan sepenuh hati. Saya pinjam payung dari ibu pemilik Choumkong guesthouse yang diklaim buku lonely planet sebagai yang mempunyai kloset terbersih di seluruh kota. Pagi itu saya mulai dengan minum mix juice di café tepi sungai Mekong.

Seiring hujan yang mereda, sinar matahari mulai menombaki meja-meja deretan café sepanjang sungai yang menerobos dari celah-celah dedaunan. Lamat-lamat mulai tampak fisik kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan jaman monarki. Di hadapan saya terbentang pemandangan menawan: bangunan beraroma kolonial Perancis yang menjadi restoran dan guesthouse, bergantian menyembul dengan biara-biara tua Buddhist dengan arsitektur khas Indochina. Mulai banyak orang lalu-lalang memikul keranjang. Sambil tersenyum, terkadang disertai anggukan kepala atau badan merunduk serta telapak tangan terkatup di depan dada sebagai tanda hormat, mereka menyapa: “sabaii-dii, sabaii-dii…”. Saya tersadar bahwa Luang Prabang yang menjadi tujuan utama datang ke Laos seperti menyilakan saya untuk segera dieksplorasi.

Menyusuri sedikit jalan di pinggir sungai, saya berbelok melalui jalan kecil yang tersusun dari batu bata merah untuk masuk ke Royal Palace Museum, sebuah museum yang memiliki kebun bunga asri dan luas, tempat dulu pusat kekuasaan monorki berjalan. Sejak memasuki halaman, sudah terasa bahwa bangunan itu menyimpan sisa kemegahan masa lalu. Arsitekurnya adalah paduan antara motif tradisional Laos dan bergaya seni Perancis. Setelah membayar tiket sebesar 30.000 kip (1 US$ = 8.500 kip), saya mulai menyambangi setiap ruang tempat dimana raja-raja Laos dulu tinggal sebelum mengungsi atas desakan Pathet Lao, sayap militer perjuangan rakyat Laos berhaluan Marxist di tahun 1975. Bagaimana cerita tentang keluarga Raja Luang Prabhang Laos yang harus melarikan diri dari Luang Prabhang saat tentara Komunis masuk kota juga diceritakan dalam novel Kuil di Dasar Laut karya Seno Joko Suyono.

Tepat di tengah bangunan utama saya melihat singgasana raja yang terbuat dari emas. Dengan tetap memberikan kedudukan terhormat pada pendeta Buddhist sebagai penasihat spiritual, ada meja tempat duduk pendeta yang sedikit lebih rendah dan diletakkan hanya beberapa langkah dari kursi raja. Selain kamar tidur keluarga raja, sebagian besar ruangan adalah tempat menyimpan benda-benda peninggalan dinasti kerajaan selama berkuasa, seperti pada umumnya alihfungsi istana yang telah dibuka untuk publik pariwisata di masa demokrasi modern menggantikan raja-raja. Bagi masyarakat lokal museum ini adalah bangunan yang menyeramkan. Mereka mempercayai sering terjadi penampakkan arwah keluarga raja.

Masih dalam kompleks istana, di bangunan yang terpisah bagian belakang adalah tempat menyimpan koleksi mobil-mobil raja dengan tahun pembuatan yang paling baru adalah Crysler tahun 1965. Ada empat mobil semuanya dengan peruntukan yang berbeda. Hampir sejajar dengan museum mobil, di bangunan yang lain adalah function hall yang ketika saya kunjungi sedang berlangsung pameran foto hitam putih karya fotografer dari Perancis tentang kehidupan rahib Buddhist dalam biara.

Sambil mencari makan siang hari, saya menyusuri jalan utama yang pararel dengan sungai Mekong. Pengaruh Perancis yang pernah berkuasan di Indochina ini masih terasa dengan kuat. Setiap memasuki jalan baru, akan tertulis kata rue di penunjuk nama jalan yang artinya jalan dalam bahasa Perancis. Dari bangunan, utamanya untuk restoran dan menjual kerajinan, aroma Perancis masih kental tercium. Demikian juga makanan, akan dengan mudah sekali mendapatkan baguette, roti panjang khas Perancis. Di restoran kecil depan vihara Wat Xieng Thong yang dipenuhi penduduk lokal saya makan noodle soup dengan porsi yang jumbo. Selesai makan saya segera memasuki kompleks vihara yang dibangun pada 1560. Walaupun berusia hampir 500 tahun, namun vihara ini masih berdiri dengan kokoh, termasuk juga fresco atau mural yang merepresentasikan ajaran Buddha di dinding dan langit-langit, masih nyata terlihat. Bukan hanya dhammasala, bangunan utama untuk meditasi dan persembahyangan yang terawat dengan baik, namun bangunan lain di dalam kompleks, seperti kuti atau tempat tinggal bhikku, pendeta dan rahib juga masih asri dan bersih. Terik matahari menggiring saya untuk mencari keteduhan di bawah rindang pohon bodhi di depan dhammasala sambil mengagumi keindahan bangunan yang terawat baik di hadapan saya itu, atau bergantian duduk di bawah atap vihara sambil memandangi daun-daun pohon bodhi yang bergerak oleh angin.

Menjelang sore saya menapaki anak-anak tangga menuju vihara Phousy yang ada di puncak bukit. Dari seberang Royal Palace, anak tangga pertama bisa dimulai di pintu masuk ini, gratis. Pada anak tangga ke-105 baru ada petugas yang meminta membayar tiket sebesar 20.000 kip untuk sampai ke puncak bukit. Viharanya ada di atas tanah datar yang tidak terlalu luas, setelah kita menyelesaikan anak tangga yang berjumlah 300. Rasa lelah dan kesal menaiki bukit, segera terbayar oleh pemandangan indah seluruh kota. Susunan atap biara-biara yang selalu berjumlah ganjil, umumnya tiga atau lima, memberi impresi yang sangat menarik bila dilihat dari atas dan di kejauhan. Di halaman vihara ini kita akan mendengar beragam bahasa yang dituturkan pengunjung yang datang dari bermacam bangsa. Mereka sama-sama menanti matahari tenggelam. Udara sedikit mulai dingin oleh hembusan angin. Tidak ada peristiwa dramatis, tapi sekadar terpesona pada hal ihwal di sekitar kita, bahkan pada yang remeh-temeh.

Sebelum gelap menghalangi jalan turun, saya menapaki anak tangga menuju pasar malam di sepanjang jalan di bawah bukit Phousy ini. Sesampai di bawah, seluruh badan jalan sudah dipenuhi lapak-lapak barang dagangan, hanya menyisakan selebar badan orang untuk berjalan. Pasar malam sifatnya seperti festival, mempertemukan beragam latar belakang juga kepentingan, antara penjual dan pembeli, turis berduit pemborong cendera mata, pengelana miskin seperti saya, backpackers yang sekadar ingin tahu, tentu ada fotografer pemburu momen, ada juga penjudi yang beradu permainan ketangkasan, tapi yang jelas semua ingin kegembiraan. Tidak hanya di badan jalan, lapak juga merambah masuk ke halaman kompleks biara di sekitar istana. Para rahib Buddhist tidak ketinggalan membuka stand untuk sekadar mendapatkan donasi. Di gang sedikit becek dan dipenuhi oleh pedagang makanan, saya menyantap dengan nikmat ikan bakar bersama Lao vegetable salad dan sedikit ketan, serta menutup makan malam dengan sebotol kecil beer lao, salah satu beer yang paling enak yang pernah saya minum. Makanan asli Laos pada umumnya hampir mirip rasanya dengan makanan Vietnam atau Thailand. Demikian juga cara penyajiannya.

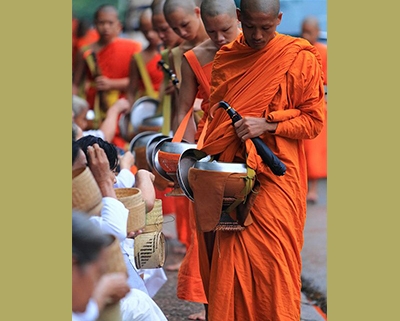

Pagi berikutnya, jam lima dinihari saya sudah menunggu di pinggir jalan untuk menyaksikan prosesi pindapata, ketika 325 pendeta dan rahib buddha yang masih muda-muda, dengan jubah warna kuning kunyit separuh bahu terbuka berjalan mengumpulkan derma makanan dari penduduk. Di pinggir jalan, kaum perempuan sudah menunggu dengan keranjang berisi ketan untuk diisi ke mangkuk-mangkuk metal yang dibawa orang-orang suci tersebut. Dalam diam dan langkah yang pelan, mereka para rahib Buddha mendapat makan untuk konsumsi sampai siang hari, begitu setiap harinya. Prosesi itu dimulai dari Wat Xie Thong menyusuri jalan utama ke arah Royal Palace dan kembali ke biara melewati jalan lain yang paralel dengan sungai Mekong. Saya pikir tidak salah kalau UNESCO memasukkan Luang Prabhang masuk dalam daftar warisan dunia.

Prosesi Pindapata (Sumber Foto Trip.com)

Sambil jalan kembali menuju guesthouse, saya berhenti pada satu rumah yang pemiliknya, seorang ibu tua yang masih menyisakan garis kecantikannya sedang membeli panganan dari pedagang keliling. Banyak sekali makanan yang dijual itu sama persis dengan kue jajan pasar daerah Jawa: ketan hitam yang ditaburi kelapa parut dan gula pasir, ongol-ongol, gemblong, dan kue lapis pandan. Dengan bahasa Perancis saya yang sudah banyak lupa, saya berbincang dengan ibu itu untuk dapat membantu dalam berbelanja untuk sarapan pagi saya. Kue jajan pasar itu saya bawa ke warung angkringan di pasar pinggir sungai dekat kapal-kapal ditambatkan. Warung itu menjual kopi dan teh serta makanan ringan. Seperti di Thailand dan Vietnam, cara menyajikan kopinya dengan menuangkan kopi kental yang telah diseduh dengan air panas terlebih dahulu ke dalam gelas yang berisi susu kental manis. Mantab sekali rasanya sarapan pagi saya itu sebagai bekal energi mulai melakukan tour kreasi sendiri dengan sepeda yang saya sewa dari pemilik guesthouse mengunjungi kampung-kampung dan keluar-masuk pasar mencoba keh-kueh khas lokal yang belum pernah saya rasakan, melihat-lihat anak sekolah bermain, juga vihara-vihara yang ada di luar pusat kota.

Saya tujukan kayuhan sepeda untuk mencapai vihara dengan stupa emas yang tampak cukup jauh dari bukit Phousy itu. Melewati kampung dan pasar, sering saya lihat, perempuan Laos melakukan menicure dan pedicure di banyak tempat oleh terapis yang memberikan jasanya dengan berkeliling. Di vihara stupa emas saya bertemu dua orang Italia, Valentina dan Daniela yang kemudian mengajak bersama-sama ke gua Pak Ou selepas makan siang.

Bersama juga satu kawan dari Indonesia, kami berempat menyewa perahu menuju gua. Dua jam melawan arus menyusuri sungai Mekong. T. Di tengah perjalanan kami mengunjungi desa yang terkenal kepandaianya dalam membuat arak, Ban Xang Hai. Tidak disangka-sangka di gua yang tidak terlalu besar ini tersimpan patung Buddha dalam berbagai posisi yang berjumlah ribuan. Menjelang petang kami kembali ke Luang Prabhang. Dan malam itu saya tutup dengan mengulangi “ritual” malam sebelumnya di pasar malam: sekadar jalan bersama orang yang berjejalan membeli souvenir, dan makan ikan bakar di gang becek dengan makanan penutup: kue lapis pandan hijau dan gemblong, tepung beras ketan berlumur gula Jawa.

2

Dari Luang Prabhang saya menuju Phonsavan. Delapan jam naik bis, kami sampai di Phonsavan. Kota ini berada di ketinggian 1300 m diatas permukaan laut. Cukup dingin, terutama pada malam hari. Alamnya berbukit dan masih hijau oleh pepohonan. Dari bukit-bukit kapur sekitar kota banyak terdapat gua. Mungkin ini tempat ideal untuk sembunyi dalam perang gerilya, pikir saya. Dalam catatan perang Indochina yang berakhir tahun 1975, daerah Phonsavan, khususnya sekitar Plain of Jars adalah basis perjuangan Pathet Lao. Daerah ini pula yang menjadi sasaran utama serangan bom armada Amerika yang dibantu tentara rahasia suku Hmong dengan pusat kendalinya di dekat Vang Vieng, 300 km barat daya Phonsavan.

Sore hari saya mengunjungi kantor MAG (Mines Advisory Group), sebuah LSM internasional dengan kantor pusatnya di Manchester, Inggris yang peduli pada upaya pencegahan korban ranjau bom dari adanya peperangan. Pada dinding kantor, terpasang poster besar peta persebaran bom. Dari data yang dimiliki MAG, ribuan metrik ton bom dari pihak-pihak yang berperang telah dijatuhkan, tapi hampir separuhnya tidak meledak seketika, namun tetap potensial meledak setiap saat, atau disebut UXO, unexploded ordnance. Di depan kantor terparkir jeep Land Cruiser sebagai kendaraan operasional yang mengangkut para penjinak bom. Supir mobil itu seorang perempuan yang rajin memberi senyum pada banyak orang. Pakaian dinas lapangan pahlawan kemanusiaan ini berwarna abu-abu, ditambah topi ala Indiana Jones. Tidak terlihat oleh saya vihara di sini. Perang telah meluluh lantakkan kota, termasuk vihara yang tidak ada sangkutpautnya dengan perang.

Dari guesthouse tempat saya menginap, mereka menawarkan bergabung dengan beberapa turis lain mengunjungi Plain of Jars, situs-situs batu megalitikum berbentuk kendi yang banyak terdapat di Phonsavan ini. Ada tiga lokasi persebaran kendi-kendi dari batu besar ini terkonsentrasi. Setiap menuju lokasi, dari jalan beraspal perhentian mobil kami harus berjalan di jalan setapak sebesar satu setengah meter yang di kiri-kanannya bertanda pal merah-putih bertuliskan MAG, sebagai indikasi bahwa diantara batas warna putih tanah itu telah dibersihkan dari bom sampai ke bawah permukaan tanah, sementara warna merah menandakan bahwa pembersihan ranjau hanya sebatas permukaan tanah, di sebelah luar batas merah, tidak ada yang menjamin kelangsungan hidup orang-orang yang melewatinya, tidak juga MAG.

Dari satu lokasi ke lokasi yang lain, jaraknya cukup jauh. Dalam perjalanan itu, tampak dari kejauhan, laskar MAG, para penjinak bom sedang bekerja dalam panas terik, langkah demi langkah mendeteksi metal yang dapat membuat orang terpental, mati oleh ledakan karena tidak sengaja menginjaknya. Apabila diingat banyaknya ranjau darat yang dipasang selama perang dan mengandung ancaman kematian yang sama dengan bom yang dijatuhkan dari udara, hidup seharian orang Laos seperti selalu mengenakan sepatu yang ada kerikilnya, tapi kerikilnya adalah bom yang siap meledak setiap saat. Sungguh tidak nyaman. Betapa rentan bahaya hidup semua orang Loas, lebih khusus para penjinak bom ini.

Jam tiga sore saya sewa kendaraan ke desa Thajuk, lebih 60 km di luar kota. Di desa ini, penduduknya banyak menggunakan sisa-sisa bom untuk kelengkapan rumah: cangkang bom setinggi 2,5 m untuk pagar rumah, ada yang memakai untuk cagak kandang burung, penyangga meja dalam rumah, atau untuk pot tanaman, granat yang dimainkan anak-anak. Tentunya tidak akan meledak. Desa ini nampak miskin, tidak ada rumah dari beton, namun penduduknya seperti selalu ceria. Di balik keceriaan itu, Thajuk seperti membari peringatan pada semua, betapa mengerikannya perang itu.

3

Dan akhirnya dari Phonsavan saya menuju Vang Vieng.a Christopher Robbins dalam bukunya The Ravens: Pilots of the Secret War of Laos mengatakan CIA, agen rahasia Amerika membangun kota rahasia Long Cheng di pinggiran kota ini. Bersama dengan gerilyawan suku Hmong, Amerika mengendalikan perang melawan bangsa Laos dan Vietnam dari Long Cheng ini. Tanpa banyak diketahui sejarawan dunia, ternyata pada 1969 lapangan terbang di Long Cheng ini adalah yang tersibuk di seluruh jagat oleh lalu lintas terbang dan mendarat bagi kapal perang Amerika yang mereka gunakan untuk membombardir seluruh negeri Loas, atau seluruh negeri Indochina dengan alasan untuk menghentikan “bahaya” efek domino komunisme.

Dengan bis malam VIP saya menuju Vang Vieng yang akan memakan waktu tujuh jam. Pukul 19 lebih sedikit bis jurusan Vientiane via Vang Vieng ini mulai berjalan setelah penuh terisi, bahkan gang di dalam bis penuh oleh barang bawaan penumpang dan kursi tambahan dari plastik. Selang setengah jam, penumpang di depan saya mabuk darat, muntah-muntah dengan sangat ekspresif tanpa sungkan. Tidak tersedia plastik untuk menampung membuat lantai bis tergenang oleh “bubur encer” dari isi perut orang itu. Bau anyir menjadi aroma pengiring sepanjang perjalanan malam itu. Dalam hati saya tersenyum, saya pikir, pemilik bis itu mempunyai sense of humor yang baik, tanda VIP besar pada bis itu mungkin kependekan dari Very Improper, Please…

Waktu berhenti untuk istirahat dan makan, dua awak bis bercakap-cakap pada penumpang mabuk, ada yang membersihkan lantai. Salah satu kernet membawa senjata laras panjang AK-47. Semua rute menuju atau dari Phonsavan adalah rawan perampokan, karenanya perlu menyertakan pemuda bersenjata. Ternyata istirahat tidak menghentikan mabuk orang itu, sehingga ketika harus turun di Vang Vieng saya harus berjalan sambil melompat menghindari muntahan.

Jam menunjukkan pukul 02.20 dini hari. Gelap dan sepi. Hanya ada dua bangunan rumah yang diapit sawah. Ternyata itu bukan terminal bis. Saya tidur di emperan rumah itu. Setelah terlihat cahaya saya mulai berjalan menuju pasar untuk mencari toilet dan sekadar cuci muka dan gosok gigi. Dari pasar terlihat rangkaian bukit kapur yang hijau tertutup oleh pepohonan dengan puncak-puncaknya menyembul diantara kabut pagi, seperti lukisan China klasik. Sempat juga sarapan buah, kueh dan minum kopi sebelum naik tuk-tuk ke penginapan, Jardin de Organic, vila-vila kecil di tepi sungai Nam Song.

Saya sewa sepeda untuk keliling kota, ke vihara-vihara dan pasar. Menyusuri satu sisi kota yang dipenuhi café dan bar bernama Inggris atau Perancis. Daftar menu pada papan menuju pintu masuk bertuliskan beragam bahasa, bahkan juga Hebrew. Memang banyak terlihat pemuda bertopi rabbi, yang hanya dipakai pemuda berdarah Yahudi. Banayak turis muda mancanegara bercengkerama di restoran dan café. Wajah mereka kusut seperti baru bangun tidur. Mungkin berpesta sampai dini hari, pikir saya. Banyak juga gerai yang menawarkan paket kegiatan luar ruang yang menantang adrenalin, seperti panjat tebing, rafting, tubing, menyusuri gua, dan kayaking sampai Vientiane. Mungkin ini sebabnya Vang Vieng menjadi sangat terkenal bagi turis muda usia. Dan dengan panorama yang cantik, tidak salah rupanya, tentara Amerika yang terjun di medan perang Indochina memilih Vang Vieng menjadi basisnya.

Setelah makan siang, masih dengan sepeda, saya menyebrang sungai munuju bukit-bukit kapur yang mengesankan saya di pagi buta itu. Hampir di semua bukit, ada gua yang dijaga pemuda lokal yang menawarkan jasa memandu, dan sewa lampu senter. Di satu desa yang hidup berdampingan komunitas Laos dan Hmong, saya diajak makan bersama di halaman rumah satu keluarga. Menunya, ketan dengan sayur dan ikan sungai goreng kecil-kecil. Kemudian bergabung keluarga dari rumah lain. Kami duduk lesehan. Nikmat walau dengan menu sederhana. Karena cukup lelah bersepeda, malam itu saya tidur lebih cepat, mengurungkan niat melihat kehidupan malam, berpesta-ria bersama turis muda.

Hari ke-2 di Vang Vieng saya lalui dengan melihat lomba perahu naga. Saya memberanikan diri balik ke Vientiane dari Vang Veng melalui jalur sungai Mekong dengan naik kayak. Perlu waktu dua jam untuk sampai ke tepi sungai tempat pemberangkatan. Pemandu bernama Johny, orang Laos asli cukup komunikatif dengan bahasa Inggris yang baik. Demikan juga ketika dia memberi arahan untuk keselamatan dalam ber-kayak-ria.

Arus sungainya tidak terlalu keras. Mungkin arung jeram sungai Citarik lebih menantang. Hanya beberapa kali kami bertemu pusaran air dan gelombang yang bergolak dalam perjalanan yang menempuh lima jam, tapi toh ada juga peserta yang terbalik beberapa kali. Dalam jam ke-4 ber-kayak, kami istirahat makan siang. Di sini kami berkesempatan naik bukit batu setinggi 10 meter untuk melompat ke sungai dan berenang dengan puas. Ini adalah perhentian terbaik untuk istirahat, karena hampir semua tour operator mengistirahatkan rombongannya di sini. Tempat ini menjadi sangat ramai. Penuh orang dari bermacam bangsa.

Satu jam lagi kami akan sampai di Vientiane. Dan arus sungai, kata Johny akan sangat tenang. Seiring arus sungai yang pelan, saya teringat Luang Prabhang – kota seribu kuil dengan arca-arca Buddha kayu yang magis.

*Penulis adalah Instruktur Yoga