De Oost: Kala Johan “Mitologis” Menggeser Westerling “Historis”

Oleh Eko Fangohoy

Film “De Oost” yang dirilis pada tahun 2020 lalu mengundang kehebohan baik di negeri asal film itu dibuat maupun juga di Indonesia, negeri yang menjadi setting utama cerita dalam film tersebut. Kita semua sudah tahu kehebohan ini muncul terkait dengan figur Raymond Westerling yang menjadi “peran pembantu” dalam film itu.

Namun, karakter Westerling sebenarnya hanyalah salah satu kemungkinan yang bisa digali dari film yang disutradari oleh Jim Taihuttu ini. Aspek historisitas sepak terjang Westerling di Indonesia tentu saja bisa digali dan diulas dari film yang dibintangi antara lain oleh Martijn Lakemeier (sebagai Johan de Vries) dan Marwan Kenzari (Raymond Westerling) ini. Begitu juga, segi psikologis atau kejiwaan pria misterius yang dipanggil “Si Turki” ini bisa diselidiki secara khusus.

Namun, tulisan ini tidak ingin menyoroti film itu dari dua aspek itu—historis dan psikologis—tetapi ingin mengkaji cerita dalam film itu secara literer. Film itu akan dilihat sebagai suatu karya literer, seperti karya tulis layaknya novel atau puisi/prosa, sehingga film itu harus dilihat dalam potongan-potongannya, yaitu adegan-adegannya (atau sub-subadegannya—setidaknya adegan-adegan utamanya).

Dengan begitu, dilihat dari potongan-potongan itu, tampak jelas bahwa “peran utama” dalam film itu adalah “Johan de Vries”. Ia adalah tokoh yang muncul dari adegan pertama sampai adegan terakhir film. Dialah yang menjadi tokoh atau karakter sentral yang menggerakkan cerita atau penggerak cerita, bukan si “peran pembantu”, Raymond Westerling.

Kris Budiman pernah membuat suatu analisis menarik terhadap puisi Rendra, “Nyanyian Angsa”. Menggunakan analisis struktural berdasarkan metode Claude Levi-Strauss, ia membedah puisi Rendra itu menjadi satuan-satuan mitos yang terdiri dari dua relasi atau bundel, yaitu relasi/bundel sintagmatis dan relasi/bundel paradigmatis. Tentu saja, “metode” Levi-Strauss ini merupakan salah satu jejak-jejak dari aliran Strukturalisme yang muncul pada pertengahan pada abad ke-20 di Prancis.

Strukturalisme: Dari Saussure ke Levi-Strauss

Mungkin tidak ada gunanya menjelaskan panjang lebar mengenai apa itu Strukturalisme dan perkembangannya kemudian. Namun, setidaknya perlu diuraikan sekilas beberapa unsur mencolok dalam aliran ini sebagaimana berdampak pada bidang-bidang ilmu di luar bidang ilmu aslinya, linguistik. Ferdinand de Saussure memberikan tiga distingsi pada hal-hal berikut terkait: signifiant vs signifie, langue vs parole, dan sinkroni vs diakroni.

Dalam bahasa, Saussure menekankan adanya “yang menandakan”(signifiant) dan “yang ditandakan” (signifie). Yang pertama adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna, sedangkan yang kedua adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Yang pertama adalah “tanda”, yang kedua adalah apa yang ditandakan. Dalam pemahamaman Saussure, keduanya tidak bisa dipisahkan.

Pembedaan kedua adalah antara langue dan parole. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem atau institusi, milik bersama dari suatu golongan tertentu. Yang kedua adalah bahasa sebagaimana digunakan secara individual. Dalam istilah Roland Barthes, parole adalah “tindakan individual yang merupakan seleksi dan aktualisasi.” Dengan tindakan individual, subjek pembicara mampu menggunakan sistem tadi untuk mengungkapkan pemikiran pribadinya.

Pembedaan ketiga, antara sinkroni dan diakroni, dapat dijelaskan berikut: yang pertama adalah pemahaman yang bersifat a-historis, sementara yang kedua justru bersifat historis. Diakroni meninjau sesuatu secara historis, sementara sinkroni meninjau sesuatu terlepas sama sekali dari perspektif historis.

Pembedaan-pembedaan di atas diterapkan secara luas dalam bidang-bidang ilmu lain, seperti antara lain dalam bidang antropologi dan penelitian sosial. Hal inilah yang dilakukan Claude Levi-Strauss. Dalam kajiannya mengenai mitologi—ia meneliti delapan ratus mitos suku Indian—ia mempertanyakan apakah mitos-mitos memang merupakan hasil dari kreativitas psike manusia yang sama sekali bebas. Seandainya dapat dibuktikan bahwa psike manusia tetap taat pada hukum-hukum tertentu, kesimpulannya ialah bahwa psike selalu ditentukan oleh struktur-struktur tak sadar dalam segala aspeknya. Dengan kata lain, Strauss mencoba mencari struktur-struktur tetap di dalam gejala-gejala budaya, seperti mitos.

Mitos sendiri adalah bahasa karena, supaya dapat dimengerti, mitos-mitos itu dituturkan. Namun, agar bisa mempertahankan kekhasannya, mitos tidak bisa disamakan begitu saja dengan bahasa. Substansi mitos tidak terletak pada gaya, irama, atau sintaksis (seperti bahasa), tetapi justru pada cerita yang ditampilkan.

Mitologi Levi-Strauss dalam Karya Sastra

Kris Budiman menerapkan pemahaman “mitos” Levi-Straus itu terhadap “Nyanyian Angsa”. Untuk bisa melakukannya, ada beberapa hal yang dilakukannya, yaitu menegaskan bahwa mitos, seperti bahasa, tersusun dari satuan-satuan yang menyusunnya. Substansi mitos adalah cerita sehingga satuan-satuan yang membentuknya bukanlah sebagaimana yang terdapat di dalam bahasa. Hal yang harus dilakukan untuk mencari satuan-satuan itu adalah dengan memecah ceritanya menjadi beberapa kemungkinan kalimat-kalimat pendek. Kemudian, kalimat-kalimat itu dicatat pada kartu-kartu indeks yang dinomori sesuai dengan perkembangan cerita. Masing-masing “kartu” ini menunjukkan bahwa setiap satuan mengandung sebuah relasi. Satuan-satuan ini bukan merupakan relasi-relasi yang terpisah satu sama lain, melainkan membentuk bundel relasi-relasi. Satuan-satuan tadi hanya menghasilkan makna kalau dikombinasikan.

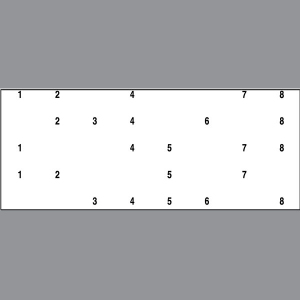

Tahap yang harus dilakukan dalam analisis mitos adalah dengan menganggapnya sebagai suatu rangkaian unilinier yang harus diperbaiki “aransemen”-nya (istilah Kris Budiman). Kita harus mencoba menelusuri—dengan metode trial and error—rangkaian yang tersusun dari satuan-satuan itu, sehingga ditemukan, misalnya pola: 1, 2, 4, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 8 ….dan seterusnya.

Tahap selanjutnya, kita mengumpulkan setiap 1, setiap 2, setiap 3, dan seterusnya, sehingga terbentuk tabel seperti dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1

Gambar 1

Dari tabel tersebut, kita mendapatkan kolom-kolom vertikal yang masing-masing mengandung relasi yang menjadi satu bundel. Seluruh relasi yang terdapat pada kolom yang sama memuat sebuah ciri umum yang harus kita temukan.

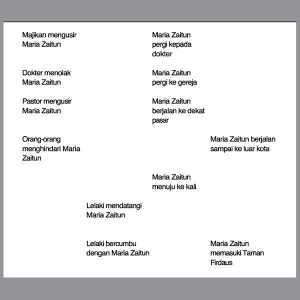

Diterapkan pada “Nyanyian Angsa”, puisi Rendra yang bertutur mengenai karakter Maria Zaitun, Kris Budiman menemukan satuan-satuan berikut ini dengan format yang sudah dibuat di dalam Gambar 2 berikut.

Gambar 2

Dengan demikian, Kris Budiman memperoleh empat buah kolom vertikal yang masing-masing tersusun dari beberapa relasi yang menjadi satu bundel. Untuk bisa menceritakan puisi ini, pembaca harus mengabaikan kolom-kolomnya tetapi membaca setiap baris dari kiri ke kanan, lalu dilanjutkan ke baris berikutnya. Namun, untuk memahami puisi ini, pembaca harus membacanya dari kolom ke kolom (mulai dari kolom paling kiri sampai kolom palling kanan). “Dengan kata lain, ceritanya dapat diperoleh melalui poros sintagmatis, sedangkan pemahamannya melalui poros paradigmatis.” Ini menjadi “cara” pembacaan mitologis yang diterapkan pada puisi Rendra tersebut. Perjalanan atau kisah Maria Zaitun bisa diikuti secara kronologis dengan membacanya baris per baris, tetapi memahami makna perjalanan atau kisah itu hanya bisa dilihat dengan membacanya kolom per kolom.

Relasi Sintagmatis dan Relasi Paradigmatis dalam “De Oost”

Apakah yang dilakukan Kris Budiman terhadap “Nyanyian Angsa” Rendra bisa diterapkan pada “De Oost”? Itulah yang kita coba lakukan. Mencoba “membaca” film berdurasi 137 menit sebagai karya literer memang menuntut kita membuat beberapa catatan. Pertama, berbeda dengan karya sastra seperti puisi, misalnya, sebuah film tersusun dari lebih banyak adegan yang biasanya muncul dalam karya sastra—mungkin dari segi banyaknya adegan, novel bisa lebih disamakakan dengan film. Dibandingkan puisi, ada bagian dalam film yang tidak dijadikan suatu potongan—ini sebenarnya juga dilakukan oleh Kris Budiman ketika ia menganalisis puisi Rendra tersebut (dalam analisisnya ia menyebut “satuan”). Kedua, film lebih menuntut penafsiran ketika harus diubah menjadi potongan-potongan yang akan dikelompokkan—ini karena adegan dalam film bukanlah kalimat-kalimat tertutup, sering kali justru bersifat simbolik non-verbal. Dialog-dialog dalam film lebih terbuka, dan visualisasi non-dialogis cukup dominan. Oleh karena itu, hasil pembacaan kita atas “De Oost” diwarnai oleh potongan-potongan berisi kalimat simpulan/peringkasan interpretatif. Tak heran, ada suatu potongan yang mungkin dirasakan lebih tepat dimasukkan dalam satu kelompok bukan kelompok lainnya.

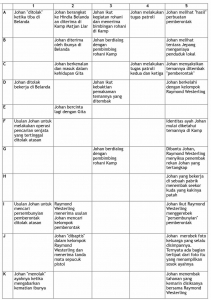

Potongan-potongan yang muncul dari “De Oost” bisa kita kelompokkan ke dalam lima buah kolom dan sekian baris seperti tampak dalam Gambar 3. Kolom merepresentasikan relasi paradigmatis/asosiatif, sementara baris merepresentasikan relasi sintagmatis—untuk memudahkan, baris-baris diberi nomor urut dari A-S. Seperti kata Budiman dalam analisisnya terhadap “Nyanyian Angsa”, membaca atau menonton film ini dari awal sampai akhir berarti membaca potongan-potongan dari baris per baris, dari atas ke bawah (mulai dari A sampai S), mengabaikan kolom-kolomnya. Inilah yang disebut dengan “menceritakan” film ini. Namun, untuk “memahami” film itu, kita justru harus membacanya kolom demi kolom, mulai dari kiri ke kanan (mulai dari kolom 1 sampai 5), yang dianggap kesatuan. Dengan kata lain, alur cerita film ini dapat diperoleh melalui poros sintagmatis, sementara pemahamannya melalui poros paradigmatis.

Gambar 3

Berdasarkan pembagian tersebut, muncul beberapa relasi atau poros paradigmatis yang dominan. Dari potongan-potongan yang dimasukkan ke dalam kolom 1, muncul ciri khas atau situasi yang dialami karakter utama, Johan de Vries, berupa “penolakan” (berdasarkan ideologi, sikap, atau situasi tertentu—di dalam suatu potongan, justru Johan yang melakukan penolakan). Kelompok dominan lainnya adalah kolom 5, yaitu berupa “kekerasan” yang dialami, disaksikan, atau dilakukan oleh Johan de Vries. Dalam kolom 2, tampak situasi penerimaan: tokoh Johan diterima atau mulai masuk/bergabung atau mulai menjalin relasi dengan seseorang atau suatu kelompok.

Dua kelompok lainnya: kolom 3 dan 4 merupakan kelompok paradigmatis pendukung dua kelompok lain. Kolom 3 tampaknya berperan sebagai alat sindiran ideologi sekularisme pembuat film terhadap kemunafikan atau ketidakmampuan kaum religius di hadapan fakta kekerasan kolonial. Sementara itu, kolom 4 merupakan kelompok paradigmatis yang bersifat “netral” tetapi bisa dilihat sebagai situasi kondisi di mana tokoh utama berada, berkenalan, atau mulai mengalami pandangan hidup yang berbeda.

Ada hal yang tidak muncul dalam analisis Kris Budiman terhadap puisi Rendra, tetapi bisa diutarakan di sini: relasi paradigmatis sebenarnya merupakan perwujudan dari pendekatan sinkronis, sementara relasi sintagmatis merupakan perwujudan pendekatan diakronis. Itu berarti pembacaan atas “De Oost”, jika dilakukan secara sintagmatis berarti mengikuti perkembangan kronologis cerita film tersebut. Pembaca atau penonton disajikan secara “utuh” jalannya cerita. Namun, jika pembaca atau penonton ingin melihat “sistem yang berfungsi pada suatu waktu tertentu”, berarti mereka harus membacanya secara sinkronis, yaitu mencari kesamaan dari potongan-potongan cerita secara terpisah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis literer menggunakan metode “mitologi” Claude Levi-Straus, film “De Oost” menampilkan serangkaian drama penolakan-penerimaan-kekerasan. Sang tokoh utama, Johan de Vries, silih berganti mengalami episode penolakan, penerimaan, dan kekerasan di sepanjang film. Rangkaian itu berujung pada puncak kekerasan yang merupakan klimaks dari perjalanan hidupnya.

Berbeda dengan minat atau dugaan banyak orang, film ini sebenarnya menjadikan karakter historis Raymond Westerling “hanya” sebagai latar belakang kehidupan dari karakter fiktif, Johan de Vries. “De Oost” menjadikan Westerling sebagai salah satu unsur yang berkelindan dalam rangkaian drama penolakan-penerimaan-kekerasan karakter Johan de Vries. Memang, film ini secara piawai menggunakan latar belakang itu sehingga kisah menjadi hidup dan memiliki makna historis kental. Namun, dari analisis kita tadi, fokus cerita bukanlah Westerling yang merupakan tokoh historis, melainkan seseorang sosok fiktif—atau, meminjam Levi-Strauss, sosok mitologis.

Tema mitologis sang karakter utama—berupa penolakan, penerimaan, dan kekerasan—bisa dilihat sebagai gambaran seorang pemuda Eropa berkulit putih yang mencoba mencari jati diri di negeri Timur yang jauh dan hanya mendapati penerimaan, penolakan,dan kekerasan. Barangkali ini bukan gambaran yang umum dalam kisah-kisah seperti itu, tetapi demikianlah yang muncul dalam film ini. Kolom-kolom mitologis Johan menampatkannya dalam situasi-situasi yang berulang (terutama penolakan dan kekerasan) dengan klimaks yang pahit.

Johan de Vries adalah karakter mitologis yang menggerakkan “De Oost”, sementara Raymond Westerling sebagai karakter historis muncul dalam berbagai kolom-kolom kehidupan Johan, yangmembantu menggerakkan cerita dalam film ini. Tentu, seberapa historis Raymond Westerling (atau bahkan seberapa mitologis Johan de Vries) dalam film ini, biar suatu tulisan dengan objek formal historis yang bisa menelaahnya lebih jauh.

—————–

Rujukan

Barthes, Roland. 1996. “Unsur-Unsur Semiologi: Langue dan Parole” dalam Serba-Serbi Semiotika (Peny. Panuti Sudjiman dan Aart van Zoest (Jakarta: Gramedia).

Bertens, Kees. 1985. Filsafat Barat Abad XX Jilid II (Jakarta: Gramedia).

Kris Budiman. 1994. Wacana Sastra dan Ideologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Panuti Sudjiman dan Aart van Zoest (penyunting). 1996. Serba-Serbi Semiotika (Jakarta: Gramedia)

Piaget, Jean. 1995. Strukturalisme. Terjemahan dan Kata Pengantar: Benny Hoed (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

*Penulis adalah chief editor buku populer-humaniora di sebuah penerbit. Cerpennya berjudul “Omongan” terpilih sebagai salah satu cerpen terbaik dalam Lomba Cerpen Nasional Bertemakan Bebas oleh Rumahkayu Publishing. Terbit dalam buku “Tarian Hujan: Kenangan yang Terus Bersemi” (Rumahkayu Publishing, 2015).