Tragedi Cincin Baja

Oleh Seno Gumira Ajidarma

“Orang Dagang” gubahan Amar Rahmad pada 1971, adalah drama kehidupan sehari-hari. Sedikit dari naskah yang mengungkap realisme dan antropologi dunia dagang, tanpa menjadikannya forum petuah, maupun tujuan pencapaian seni.

Saya selalu terkenang sebuah adegan drama di TVRI dari masa lalu, yang–dalam ingatan saya–berjudul “Orang-Orang Dagang”. Selalu terpikir oleh saya, jika dapat memeriksa naskahnya, mungkin akan saya dapatkan sekadar simpulan, tentang karakter manusia bisnis dalam kehidupan sehari-hari.

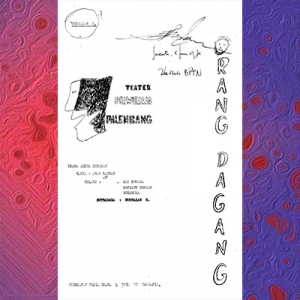

Atas budi baik Esha Tegar Putra yang melacaknya, dapat diketahui drama di layar kaca itu adalah kelanjutan acara Pementasan Drama Empat Kota: Surabaya (“Suara-Suara Mati”, Manuel van Loggam/Sunarto Timoer), Palembang (“Orang Dagang”, Amar Rahmad/Nurhasan R), Makassar (“Pembenci Matahari”, Rahman Arge), dan Banjarmasin (“Batu Intan”, Adjim Ariadi) di Taman Ismail Marzuki, pada 23 dan 24 Februari 1971, sebagai acara Departemen P & K, Pemerintah Daerah (DKI dan pemerintah masing-masing daerah), Badan Pembina Teater Nasional Indonesia (BPTNI) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Seperti tertera, drama yang saya ingat ternyata hanya berjudul “Orang Dagang”, dan entah kenapa saya selalu mengingatnya mewakili Medan, padahal yang memainkannya Teater Sriwidjaja Palembang dengan sutradara Nurhasan R. Berdasarkan data keliru itu, naskahnya memang tidak pernah ketemu.

Namun info berharga Esha pun, ternyata sekaligus menyatakan bahwa naskah “Orang Dagang” tidak terdapat di Bank Naskah DKJ; walau setelah mengoper segenap data 1itu ke tetangganya, Sharfani Harani dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin (beda 10 lantai di Gedung Ali Sadikin TIM), akhirnya terbaca jugalah oleh saya naskah gubahan Amar Rahmad tersebut.

Naskah drama “Orang Dagang” gubahan Amar Rahmad, dengan tanda terima HB Jassin tertanggal 1 Juni 1971. (Sumber: Penulis).

Adegan apakah yang masih saja saya ingat dari umur 12 tahun itu? Memang itulah yang segera saya cari di dalam naskah:

AMAN : Mariam … kembalikan cincinku tadi berhubung cinta kita kandas dan pertunangan kita sudah putus.

MARIAM : Ini cincinmu, aku tidak membutuhkan. Cincin baja… oh, cincin terkutuk. Oh … Ayah, tolong lepaskan,

cincin ini tidak mau lepas lagi.

Gagasan tentang ‘cincin baja’ itu melontarkan saya pada keterasingan, karena sejak pertama kali muncul, jauh dari representasi hubungan romantik. Baru setelah membaca naskahnya 53 tahun kemudian, saya dapat memahaminya sebagai representasi karakter orang dagang, seperti pembermaknaan yang dapat saya ambil kemudian.

Dalam wacana ‘orang dagang’ itu sendiri, sebetulnya terdapat suatu tafsir melankolik, ketika merujuk tradisi pedagang keliling, menjadi kata ganti orang yang selalu berpindah-pindah atau selalu berada dalam perjalanan. Artinya juga, orang yang sendu karena lebih sering kesepian. Namun rupanya tidak begitu yang berlangsung dalam drama ini.

Dengan peran hanya tiga orang: Aman (20), Mariam (18), dan Nang Tjik (50), drama ini dibagi dalam 12 bagian (berakhir XIII, tapi XII tak ada). Latarnya adalah sebuah gedung mewah milik pedagang kaya pemilik PT Gadjah, Nang Tjik yang berputrikan Mariam, ‘di atas bukit yang indah, dengan pemandangan yang terhampar luas’ tempat nanti akan terdapat peristiwa mobil mengelinding ke bawah tanpa suara, dan bisa dinyalakan mesinnya setelah berada di kejauhan.

Aman adalah utusan pedagang kaya lain, Tjik Mamat Direktur Firma Kantjil, yang datang pada suatu pagi dengan surat kuasa untuk menagih utang. Nang Tjik bersikap bermusuhan terhadap Aman, karena dengan surat kuasa itu Aman bersikap sebagai direktur.

‘Dengan surat kuasa ini aku menjadi direktur. Sekarang kita berhadapan antara direktur dengan direktur, mengerti?’

Dalam posisi berutang, Nang Tjik memang berpeluang ditekan, tetapi dengan segenap pengalaman dalam perdagangan ia pun tahu tekanan macam apapun, apalagi penghinaan, tidaklah perlu.

‘Bukan aku tidak mau bayar, tetapi uang kontanku masih dalam barang.’

Memang klise, dan klise pula usahanya meredam Aman dengan uang kecil, ataupun berusaha meyakinkannya bahwa banyak proyek-proyek besar dari pemerintah di depan mata. Mungkin masih klise pula usahanya memaksakan kehendak, agar Aman menerima sebagian pembayaran lebih dulu, yang membuatnya menggunakan akal bulus terklise ketika Aman tetap menolak, yakni pura-pura sakit dan menghilang.

Di antara monolog Aman, yang mengira dirinya tak berhasil ditipu, disebutnya: ‘Memang menurut pengalamanku orang dagang pada umumnya mencari keuntungan dengan jalan menipu, membohong, menggertak, dan menyogok.’

Juga, ‘Bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara dan manusia selaku pemainnya. Bagi pemain yang pasti mempengaruhi para penonton. Dan bagi pedagang yang lihai, mesti mampu mempengaruhi para pejabat dan petugas yang bersangkutan.’

***

Peran Mariam yang dimunculkan memberi perbandingan, bagaimana budaya dagang yang telah dikenalinya merasuki, dan membuatnya rancu akan mana yang bisa dipercaya dalam dunia orang dagang itu.

Begitulah Mariam menyatakan, ‘…. sudah biasa melihat orang dagang yang datang kemari, mereka tampak lesu dan kurang tidur, karena dibebani bermacam-macam urusan. Maklumlah, orang dagang selalu bekerja membanting tulang guna memeras otak untuk memutar modalnya.’

Ia dengar pula ujaran Aman, ‘Maklumlah dunia perdagangan sedang hangat melaksanakan stabilisasi ekonomi. Dan kami berdua sedang (…………–ketikan tak jelas/sga) mencari keuntungan yang besar. Dengan jalan mengawinkan, eh … menggabungkan Firma Kantjil dan PT Gadjah.’

Sampai di sini perhatikan satire-nya:

MARIAM: (ketawa) Lucu sekali.

AMAN : (heran) Apanya yang lucu?

MARIAM: Kancil dan gajah kok bisa bekerja sama.

AMAN : Di tanah air kita ini semuanya bisa terjadi. Tidak disangka, cecak pun bisa jadi buaya.

Budaya dagang rupanya merasuk, bahkan sampai kepada penyebutan nama. Kata Aman, ‘Panggil saja saya Aman. Pendeknya, kebiasaan orang dagang selalu ingin praktis, ekonomis dan menguntungkan.’

Meski dalam pandangan Mariam, ‘……. kebanyakan orang beranggapan bahwa keadaan kami ini adalah suatu idaman yang menyenangkan. Tapi lama kelamaan saya menjadi bosan dengan (s …………..–ketikan tak jelas/sga). Sekarang yang saya rasakan hanyalah kesepian dan ketakutan seperti berada di daerah pekuburan.’

Akibatnya, masih kata Mariam, ‘…… ada baiknya kesibukan urusan dagang diselingi dengan rekreasi. Guna mengendorkan ketegangan urat saraf dan melipat gandakan semangat kerja.’

Mungkin paduan antara ‘rekreasi’ dan ‘semangat kerja’ itu, ketika Aman berdialog dengan Mariam, membuat Aman mengaku, ‘Aku orang dagang yang malang (tertulis malam, tapi saya yakin itu salah ketik) Mariam. Betapapun aku memiliki firma dengan modal yang besar. Tapi sampai sekarang aku belum punya anak.’

Diucapkan oleh orang yang juga mengaku belum beristri, apa yang menggelikan Mariam telah membuatnya berempati, dalam kegamangan tradisi budaya dagang yang sulit membedakan antara tipu daya dan kejujuran.

‘Ayahku pernah bilang,’ kata Mariam, ‘bahwa uang itu adalah alat, dan Tuan bisa mempergunakannya sebagai alat pemikat hati seorang gadis yang Tuan senangi.’

Aman pun bermain dengan ambiguitas tersebut, ‘Soal hati inilah yang menyulitkan hidupku Mariam. Andaikata aku menggoda Mariam dengan duit, mobil sedan atau potret-potretan (mungkin kamera–sga), maka kujamin seratus persen Mariam akan menolak cintaku. Lantaran keinginan Mariam sudah dicukupi ayahmu. Cobalah apa yang kurang?’

Saat perbincangan sampai pada soal kesehatan Nang Tjik, dapatlah dipergoki bahwa yang tampak seperti sakit tadi ternyata tipu daya juga. Mariam sendiri membuktikan kesehatan ayahnya, yang meluncurkan mobil tanpa menghidupkan mesinnya.

Reaksi Aman yang marah dan kecewa ternyata seperti orang sakit juga. Didaskalia (teks yang tidak diucapkan) menuliskan: Suaranya merintih panjang, bagaikan orang sakit keras.

***

Selanjutnya diperlihatkan, bahwa dengan kesan seperti sakit itu Aman telah menarik perhatian Mariam. Aman disebutkan mengira terdapat guna-guna dalam susu yang diberikan Mariam. Tentu Mariam menampiknya, tetapi Aman tetap menyatakan hatinya tertawan oleh Mariam, dan bersedia menyerahkan firma miliknya (walau hanya membawa surat kuasa).

Mariam pun menyambutnya, ‘Ya … ya … ya… aku cinta padamu. Lantaran kau cinta padaku. Hatiku turut berdebar-debar merasakan cinta pertama.’

Setelah dialog mabuk cinta silih berganti, sampailah ke urusan cincin baja. Berikut berturut-turut dengan melompati berbagai adegan dialog mabuk cinta.

AMAN : (melepas cincin dari jarinya dan memasangnya ke jari manis Mariam) Ini kuberikan cincin baja sebagai tangkal penolak setan iblis. Pakailah selama-lamanya agar hatimu tentram. Dan cinta kita kokoh membaja. Marilah kita berjanji untuk sehidup semati dunia dan akhirat.

………………………………………………………………………………………

MARIAM : Oh, hampir-hampir aku tidak dapat percaya. Bahwa aku sudah bercinta dengan seorang jejaka sahabat karib ayahku. Dan aku sudah menerima sebentuk cincin ikatan pertunangan. Sebentuk cincin baja atau cincin besi … tapi jelas bukan cincin emas belah rotan. Aku tidak tahu bagaimana membicarakannya dengan ayahku. Atau lebih baik aku diam-diam saja. Aku takut kena marah. Ya, aku harus tutup mulut, karena cinta adalah rahasia.

Waktu Nang Tjik balik, ia melihat-lihat apakah Aman ada di sana, dan memang tidak ada, karena Aman pulang mandi, dengan bayangan bersama Mariam akan ‘berpelukan dan berciuman dalam beca setelah nonton film dan makan di restoran’ nanti malam.

Dalam perbincangan antara Mariam dan Nang Tjik, terungkap bahwa Mariam mengira Aman adalah direktur firma Kantjil. Nang Tjik pun menjadi marah. Ia bongkar siapa sebenarnya Aman, dan Mariam sungguh terpukul. Namun kalimatnya mengungkap soal lain.

‘Oh, pastilah cintanya juga bohong, dan aku memang tidak cinta padanya. Ya, aku tidak pernah jatuh cinta. Sekarang hatiku senang tanpa sekelumit rasa takut dan cemas,’ katanya.

Apakah ini berarti Mariam hanya berdagang dengan perasaannya? Hanya akan merasa cinta jika menguntungkan sahaja?

***

Aman datang tergopoh-gopoh. Rupanya ia telah melihat sedan Nang Tjik yang kosong. Mengira terjadi kemalangan pada Nang Tjik, yang dipikirkannya adalah kegagalan menagih utang. ‘Sangkut paut kami belum selesai,’ katanya, dan ketika mengetahui Nang Tjik baik-baik saja, ‘syukurlah jika selamat, berarti duit itu juga turut selamat.’

Menanggapi Mariam, yang menyebutnya, ‘… bukan direktur palsu, tapi semacam duplikatnya,’ Aman berkilah, ‘Memang aku terkadang berbuat bohong, lantaran terbiasa dalam pergaulan orang dagang. Orang dagang pada umumnya pembohong, penipu, tak terkecuali ayahmu. Demi mencari keuntungan.’

Tentang cintanya kepada Mariam, ‘… kuucapkan dengan jujur. Sungguh aku tidak memperhitungkan keuntungan. Malah rugi sekalipun aku rela. Lantaran ini bukan soal dagang, bukan hubungan dagang.’

Melihat air mata yang menetes, Mariam merasa kasihan. Namun Nang Tjik yang sejak tadi mendengarkan masuk dan marah-marah, karena aksi Aman baginya hanyalah tipuan. Mariam tersadar. Aman pun segera berperan kembali sebagai penagih utang, yang mengancam bagai jagoan, seolah Nang Tjik akan menipunya dengan cek kosong.

‘Setiap orang dagang selalu menipu, tidak terkecuali ayahmu. Sudah tiga bulan aku menagih, tetapi selalu dijawab besok,’ katanya pada Mariam, yang lantas disebutnya mewarisi watak Nang Tjik, sebagai penipu yang cintanya palsu.

Untuk dirinya Aman mengaku memang selalu dihina, dan katanya Mariam hanya melihat dirinya sebagai pesuruh miskin. Lantas katanya, ‘Memang perempuan pada umumnya mata duitan.’

Tentang uang, dikatakannya, ‘Wahai duit … kekasihku yang bernama duit. Ia paling setia, tidak menghina. Ia menjunjung tinggi derajatku di mata masyarakat.

‘Oh … duit datanglah segera agar teman-temanku berkerumun dan famili-familiku mengakui diri ini. Aman saudaraku … Aman kemenakanku … dan gadis-gadis berebutan berkata Aman kekasihku.’

Nang Tjik memberinya cek Rp 100.000,- (pada 1971 = Rp 14.389.310,- pada 2024) dan mengusirnya, ‘Pergi tampang pedagang gadungan.’, dan berikut inilah kelanjutannya sampai drama berakhir:

AMAN : Ya … ya … aku akan pergi … tapi …

NANG TJIK : Tapi apa? Tidak ada tapi, ayo pergi!

AMAN : Mariam … kembalikan cincinku tadi berhubung cinta kandas dan pertunangan kita sudah putus.

MARIAM : Ini cincinmu, aku tidak membutuhkan. Cincin baja … oh, cincin terkutuk. Oh … Ayah, tolong lepaskan, cincin ini tidak mau lepas lagi.

NANG TJIK : (membentak) Kenapa …. kenapa? Masyaallah … Cincin ini, tidak pantas bagi jarimu Mariam.

AMAN : Aku tidak akan pergi dari sini sebelum cincin itu kembali.

MARIAM : Ayah … tolong lepaskan cepat. Aduh … aduh … sakit.

AMAN : Semoga tidak lepas selama-lamanya. Ini alamat aku akan mendapat bini mendadak.

NANG TJIK : Nah … terlepas dari bahaya maut, ini cincinmu bangsat! Ayo lekas pergi … pergi.

AMAN : (memungut cincin dari lantai) Oh, rupanya bukan Jodohku. Baiklah aku pergi permisi.

(sementara Arman melangkah dan bersiul-siul, lalu Nang Tjik menghapus-hapus keringat di lehernya. Segera ia berbicara dengan Mariam).

NANG TJIK : Aku terlalu banyak bicara, perutku jadi lapar. Mari masuk … mari makan.

MARIAM : Jari-jariku masih sakit ayah.

NANG TJIK : Jangan pikirkan soal itu lagi. Mari kita masuk dan Makan. Ayah segera pergi. Urusan orang dagang

banyak sekali. Dan waktu adalah uang.

(Nang Tjik masuk meninggalkan ruangan dibimbing oleh Mariam. Suara musik riuh pertanda selesai pertunjukan ini. Suara musik terus menggemakan lagu-lagu gembira sebagai pengantar penonton meninggalkan ruangan pertunjukan).

***

Cakapan Nang Tjik yang bagaikan kembali dingin dan tanpa emosi sebagai cakapan penutup, adalah antiklimaks yang diperlukan untuk menggaris bawahi makna, bahwa peristiwa dramatik ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari sahaja bagi orang-orang–yang hidup dalam dunia–dagang.

Dengan begitu, sebagai drama realis, “Orang Dagang” ini dalam dirinya bukanlah penyampai pesan untuk disimpulkan demi suatu pembelajaran (eufemisme ‘petuah-petuah’), melainkan representasi antropologis dari mentalitas dagang, tanpa tendensi pendalaman dan simbolisasi apapun, selain demi pengungkapan itu sendiri: bahwa dagang itu, tanpa pernyataan hak atas kebenaran (claim) apapun, adalah bagian yang sah dari kebudayaan, termasuk kebudayaan Indonesia. Drama ini pembuktian sekaligus pengakuan atas kehadirannya, sebagai budaya dagang, bukan pencapaian budaya seni teater mutakhir–yang pada 1970-an masih sedang diperjuangkan Rendra, Teguh Karya, Arifin C. Noer, Wahyu Sihombing, sebelum disusul Putu Wijaya, N. Riantiarno, dan seterusnya.

Pendalaman antropologisnya dalam bentuk teater terbaca gamblang, melalui cara para peran mengungkap pemikiran etisnya sebagai manusia, tepatnya manusia dagang: seperti perbincangan di sekitar cincin baja itu.

Cincin pertunangan yang selazimnya emas atau berlian, tak masalah digantikan baja, yang sebagai metafor masih dapat berlaku bagi keteguhan cinta tak terputuskan. Namun ketika cintanya terambangkan, ternyata cincin baja tersebut masih dinilai sebagai materi logam itu sendiri.

Aman memintanya kembali, tanpa makna bagi Mariam, dan Nang Tjik bahkan tak memikirkannya sama sekali, karena ingin segera kembali ke jatidirinya sebagai manusia dagang, tempat cinta dipertimbangkan untung ruginya. Jika dibalik, siapapun yang mempertimbangkan cinta dari segi untung-rugi, tentulah bermental manusia dagang–tiada penghakiman di sini, selain realisme terbuka.

***

Drama “Orang Dagang” yang dipentaskan di Taman Ismail Marzuki dan TVRI Jakarta pada 1971, hadir setelah masa peralihan dari Ekonomi Terpimpin sejak 1959 berakhir sesudah peristiwa 30 September 1965. Sebelum itu, pemerintah ‘Orde Lama’ (penamaan Orde Baru) memegang kendali ekonomi, untuk menghadapi ekonomi pasar bebas sebagai bentuk sosialisme ekonomi.

Semasa Ekonomi Terpimpin, faktor-faktor seperti (1) kendali pemerintah atas kegiatan ekonomi oleh orang asing; (2) hak monopoli kamar dagang pemerintah atas 9 kategori barang, atas nama alokasi bagi penduduk lokal (75% dari seluruh impor, dan 400 importir swasta hanya dapat jatah non-esensial); (3) intervensi perdagangan eceran, yang secara tradisional didominasi oleh pedagang Tionghoa dan keturunan India; (4) larangan terhadap aktivitas perdagangan oleh orang-orang asing di daerah pedesaan, telah membuat proses distribusi barang terhambat. Ditambah dengan proteksi dan favoritisme bagi militer dan birokrat, seiring eskalasi ketegangan politik, ekonomi Indonesia menjadi parah (https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Ekonomi_Terpimpin ; https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Demokrasi_Terpimpin).

Dari pengalaman itu, di masa pemerintahan Orde Baru, sejak 1970-an pembangunan ekonomi diandaikan sebagai proses yang terpisah dari pembangunan politik; seolah-olah ekonomi dapat berkembang lepas dari faktor-faktor politik, yang menurut ilmu ekonomi politik justru faktor-faktor non-ekonomis itulah yang harus diperhatikan (Prisma, No.1 Januari 1980 dalam Sudarsono 1995, 204).

Pada 1971, wacana ini belum berkembang, tetapi gejala yang menjadi alasan sudah berlangsung, seperti dapat diikuti dari faktor-faktor perdagangan yang membentuk drama “Orang Dagang”, sebagai representasi kehidupan ekonomi sehari-hari.

Merujuk Arthur Miller (1915-2005), tentang drama “Matinya Seorang Pedagang Keliling” (“Death of a Salesman”, 1949) dikatakannya ‘ditulis dari jalanan daripada dari sebuah gedung pencakar langit’, tempat orang-orang biasa, orang-orang kecil, mengalami tragedi seperti orang besar (Brater 2005, 44). Drama itu dikenal sebagai pendalaman atas kegagalan impian Amerika, yang menyandarkan diri kepada gagasan, betapa sistem ekonomi yang mengabdi kehendak untuk menjadi sejahtera adalah sahih.

Seperti ironi getir “Matinya Seorang Pedagang Keliling”, pun “Orang Dagang” seawal 1971 sudah menunjukkan gejala, bagaimana ‘impian Indonesia’ versi Orde Baru mungkin saja membuat (sebagian kecil) rahayat menjadi sejahtera, tetapi gagal menjadi manusia.

Pondok Ranji, Sabtu 4 Mei 2024. 10:47.

*Seno Gumira Ajidarma. Partikelir di Jakarta.