Goenawan Mohamad, Potret, Haruki Murakami

Oleh Wahyudin

Dua bulan sebelum mulai menulis catatan kuratorial pameran tunggal Goenawan Mohamad, Potret (OHD Museum, Magelang, 23 Oktober 2021-28 Februari 2022), saya membaca rampung dua jilid novel Haruki Murakami. Jilid pertama berjudul Membunuh Commendatore: Idea yang Menjelma setebal v + 510 halaman. Jilid kedua setebal v + 536 halaman berjudul Membunuh Commendatore: Metafora yang Bersalin Rupa. Keduanya diterjemahkan dari Bahasa Jepang oleh Ribeka Ota. Keduanya diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, Mei 2021.

Dua Jilid novel Haruki Murakami [Sumber Foto: Istimewa]

Mengingat-ingat cerita novel itu saat menulis catatan kuratorial itu saya menemukan semacam “kekerabatan estetis” antara si pelukis muda dan Goenawan Mohamad—khususnya dalam permenungan insani mereka tentang seni lukis potret.

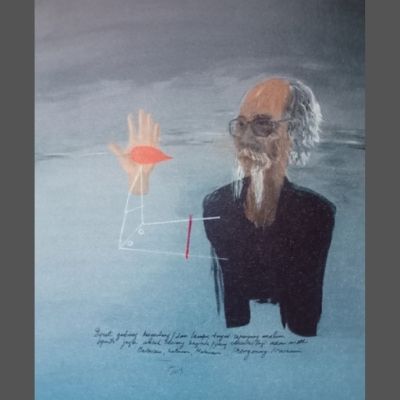

Foto Goenawan Mohamad. (Sumber Foto: whiteboardjournal.com)

Pada keduanya saya melihat “kemampuan istimewa untuk melukis potret. Kemampuan intuitif untuk melangkah masuk lurus-lurus ke pusat obyek dan mencengkeram sesuatu yang ada di situ.”

Pada keduanya saya merasakan “keberanian untuk mengubah haluan” dan “arti penting waktu yang berpihak”. Pada keduanya saya mendapati gairah besar untuk “menemukan tema dan gaya berkarya orisinal yang hanya dapat dilakukan olehnya.”

Pada keduanya saya mengetahui “metode lain” melukis potret. Keduanya “melukis potret dengan caranya sendiri.” Keduanya “tak pernah melukis potret dengan menggunakan sosok asli sebagai modelnya.”

Alih-alih memakai model aktual, keduanya mengandalkan foto dan ingatan untuk melukis potret. Foto bermanfaat sebagai referent. Ingatan berguna sebagai—pinjam istilah novelis Rusia-Amerika Vladimir Nabokov—“laboratorium pikiran dengan mata terbuka” untuk “secara terampil menciptakan kembali” di kanvas atau kertas si model-sosok dengan suasana dan rasa akrab, simpati, rindu dendam, atau gairah.

Itu sebabnya keduanya tak berkehendak “mengejar bentuk” si sosok. Keduanya justru ingin “menerjemahkan” si sosok dengan “mengolahnya ke dalam bentuk baru” sehingga yang tampak bukan “cerminan fisik”, melainkan “pesona rupa-wajah” si sosok.

Bisa dimengerti jika “pesona rupa-wajah” itu—atau, dengan kata-kata Goenawan Mohamad, “daya tarik untuk memberi penghormatan kepada wajah”—mendapat perhatian saksama mereka.

“Untuk melukis potret dibutuhkan kemampuan menguasai ciri khas wajah orang dengan tepat,” kata si pelukis muda Jepang. “Lebih dari itu, yang dibutuhkan untuk melukis potret yang tampak hidup adalah kemampuan menguasai apa yang ada pada inti raut muka orang.”

Pendapat tersebut, pada hemat saya, selaras dengan pendapat sejumlah filsuf dan sejarawan seni rupa tentang gambar atau lukisan potret. Misalnya, Alexander Sturgis dan Hollis Clayson, Understanding Paintings: Themes in Art Explored and Explained (New York: Watson-Guptill Publications, 2000), terutama halaman 134-163, Shearer West, Portraiture (New York: Oxford University Press, 2004), dan Cynthia Freeland, Portraits and Persons: A Philosophical Inquiry (New York: Oxford University Press, 2010).

Dari ketiga buku tersebut saya menemukan tiga perkara penting potret: (1) rupa-wajah yang dapat dikenali, (2) ekspresi, penampilan, dan individualitas unik sosok, dan (3) keintiman yang memancar dari perasaan kuat dan mendalam kepada si sosok.

Tapi, menurut Sturgis dan Clayson (halaman 146), pelukis potret tidak perlu hanya mengandalkan rupa dan wajah untuk merupakan—atau menginformasikan tentang—sosok di kanvas atau kertas. Penggunaan setting, pakaian, atau obyek tertentu yang tepat dapat bermanfaat sebagai informasi atau isyarat tentang karakter, emosi, dan personalitas si sosok. Dengan begitu, si pelukis akan terhindar dari kehendak—sadar atau tak sadar—mengekploitasi si sosok.

Kita bisa membuktikan kebenaran pendapat Sturgis dan Clayson tersebut dalam lukisan-lukisan potret Goenawan Mohamad, antara lain Slamet Gundono (2021, cat minyak di kanvas, 150 x 100 sentimeter), King Jim (2020, cat minyak di kanvas, 150 x 100 sentimter), Djoko Pekik (2021, cat minyak di kanvas, 150 x 100 sentimeter), Sitor (2020, cat minyak di kanvas, 150 x 100 sentimeter), dan Sapardi (2020, cat minyak di kanvas, 150 x 100 sentimeter).

Lukisan Goenawan Mohamad, Slamet Gundono (2021). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Lukisan Goenawan Mohamad, King Jim (2020). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Lukisan Goenawan Mohamad, Djoko Pekik (2021). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Lukisan Goenawan Mohamad, Sitor (2020). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Lukisan Goenawan Mohamad, Sarpardi (2020). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Yang mencengangkan, keserupaan wajah atau kepersisan rupa menjadi tak berlaku-penting untuk lukisan-lukisan potret yang dibuat guna bereksperimentasi dengan khazanah itu dan dengan batas-batas persepsi visual. Sebutlah, misalnya, lukisan potret abstrak Marcel Duchamp atau lukisan potret penulis avant-garde Gertrude Stein karya Pablo Picasso. Atau lukisan-lukisan potret avant-garde Otto Dix dan Francis Bacon, atau lukisan-lukisan non-representasional Frances Hodgkins dan lukisan-lukisan potret poster Charles Demuth.

Lukisan Pablo Picasso, Portrait of Gertrude Stein (1906). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

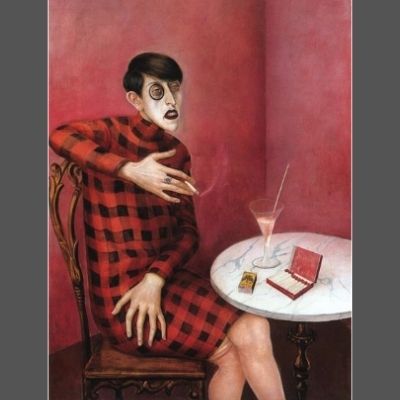

Lukisan Otto Dix, Portrait of Journalist Silvia von Harden (1926). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Lukisan Francis Bacon, Study for the Portrait of Pope Innocent X (1965)

Shearer West (2004: 187-203) menandai hal tersebut sebagai bagian dari estetika modernis dan perkembangan tradisi potret dan gerakan avant-garde di dunia seni rupa.

Sedangkan Cynthia Freeland, dalam Hans Maes Conversations on Art and Aesthetics (New York: Oxford University Press, 2017: 88), menyebutnya sebagai “potret konseptual” yang dibikin oleh para perupa yang berdaya cipta dalam “kategori sejarah seni rupa yang mapan”—dan mereka berusaha sedapat mungkin merevisinya.

Pada Goenawan Mohamad, kita bisa mendapatkannya dalam lukisan potret Melati (2020, cat minyak di kanvas, 100 x 100 sentimeter) atau Frida Hitam (2018, akrilik di kanvas, 100 x 70 sentimeter) yang pernah dipamerkan di Biennale Jawa Tengah II di Semarang Gallery, 7-21 Oktober 2018, tapi kini sudah tidak ada lagi, kecuali fotonya di katalog.

Lukisan Goenawan Mohamad, Melati (2020). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Lukisan Goenawan Mohamad, Frida Hitam (2018). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

***

Pada umumnya gambar Goenawan Mohamad diciptakan dari garis dan coretan—dengan pena, pensil, atau pensil warna—sebagai komponen utamanya. Rupaannya cenderung dua dimensional. Sedangkan lukisannya disusun dari goresan dan sapuan—dengan akrilik dan cat minyak—sebagai unsur pentingnya. Wujudnya—terutama jika menggunakan cat minyak—cenderung tiga dimensional.

(Belakangan, Goenawan Mohamad menggunakan akrilik dan cat minyak untuk gambar-gambarnya dengan goresan dan sapuan sebagai anasir pokoknya guna mencapai tampilan tiga dimensional, sebagaimana bisa kita temukan dalam pamerannya di OHD Museum.)

Pada keduanya—gambar dan lukisan—terdapat teks-teks petikan pernyataan, puisi, atau novel, baik milik Goenawan Mohamad maupun milik sosok-sosok yang digambar-lukisnya. Teks-teks itu tersurat sebagai bukan sekadar elemen ekspresif Goenawan Mohamad atau sosok-sosok yang digambar-lukisnya, melainkan juga elemen artistik yang menyempurnakan komposisi gambar atau lukisan. Yang tidak kalah penting, teks-teks itu merupakan penggerak besarnya dalam menggambar dan melukis.

Dengan kata lain, teks-teks itu terkadang menampilkan personalitas Goenawan Mohamad; tempo-tempo menunjukkan personalitas sosok-sosok yang digambar-lukisnya. Yang terakhir ini tampaknya yang lebih diutamakan Goenawan Mohamad dalam sejumlah lukisannya mutakhir. Di sini, pinjam kata-kata si pelukis muda Jepang, “yang simbolik dan semiotik lebih ditonjolkan dibandingkan realitas.”

Itu sebabnya saya bisa mengerti keputusan Goenawan Mohamad menyeka lukisan lama dengan lukisan baru—alih-alih melukis ulang sosok atau pokok perupaan yang sama dalam pose dan komposisi yang berbeda—di kanvas yang sama.

Dalam upaya memahami keputusan Goenawan Mohamad itu, di hari-hari menulis catatan kuratorial Potret, entah mengapa saya terpikat dengan sajaknya, “Barangkali Telah Kuseka Namamu”, dari tahun 1973 ini:

Barangkali telah kuseka namamu

dengan sol sepatu

seperti dalam perang yang lalu

kauseka namaku

Barangkali kau telah menyeka bukan namaku

Barangkali aku telah menyeka bukan namamu

Barangkali kita malah tak pernah di sini

Hanya hutan, jauh di selatan, hujan pagi

Tak bisa memastikan daya pikatnya, saya harus mengakui bahwa sajak itu menggema asyik di benak tatkala mengkhidmati lukisan Djoko Pekik (2021, cat minyak di kanvas, 150 x 100 sentimeter) dan Frida Muda (2021, cat minyak di kanvas, 100 x 70 sentimeter).

Lukisan Goenawan Mohamad, Frida Muda (2021). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Perlu diketahui, kedua lukisan itu tercipta di dua kanvas yang sama dari menyeka dua lukisan berpokok perupaan yang sama dengan media yang berbeda. Djoko Pekik (2021) menjelma dari Djoko Pekik bermedia akrilik, bertitimangsa 2019, yang pernah tampil dalam pameran Binatang di Museum Dan Tanah Liat, Yogyakarta, 2 November-1 Desember 2019. Frida Muda muncul dari Frida Hitam, sebagaimana sudah saya sebut di atas, bermedia akrilik, bertarikh 2018, yang pernah ikutserta dalam Biennale Jawa Tengah II di Semarang Gallery, 7-21 Oktober 2018.

Tentang Frida Hitam (2018) yang terseka Frida Muda (2021) saya tak beroleh keterangan apa-apa dari Goenawan Mohamad. Sebaliknya, perihal Djoko Pekik (2019) yang terhapus Djoko Pekik (2021) saya mendapat catatannya, bermasa Minggu, 27 Juni 2021, dalam katalog pameran Di Muka Jendela: Enigma (halaman 102), sebagai berikut:

Lukisan Goenawan Mohamad, Djoko Pekik (2019). (Sumber Foto: Arsip Penulis)

“Ini lukisan lama, dengan akrilik. Saya lihat lagi: kok jelek banget. Pretensius. Sejak dua hari ini saya melukis lagi wajah Djoko Pekik. Soal terbesar pada tatapan matanya. Tak pernah bisa saya tebak.

Dari Butet saya dapatkan foto-foto Djoko Pekik yang bagus. Dodo di Yogyakarta berbaik hati memotret Mas Pekik untuk saya 4 hari yang lalu. Ia tampak sekali tua. Habis sakit, kata Dodo.

Mana yang harus saya pilih untuk jadi referent? Saya putuskan untuk bertolak dari ingatan dan image saya tentang Djoko Pekik. Seorang yang peka. Akrab dengan kehidupan orang di bawah: lukisannya tentang perempuan yang menjunjung meja dagangannya ke pasar diikuti anaknya yang memegangi radio transistor menyentuh. Pekik adalah bagian dari hidup seperti itu, maka ia tak sentimentil. Tak ada self-pity. Saya dan Amarzan Lubis pernah ke desa kelahirannya: wajah orang-orang dalam kanvas Pekik datang dari wajah tetangganya. Yang muram dan yang komikal berpaut.

Saya ternyata tak sanggup menghadirkan mereka bersama wajah Djoko Pekik. Kanvasnya ramai dengan orang-orang, kanvas saya cenderung sepi.

Mungkin karena saya tak suka dalam keramaian?”

Saya sebenarnya ingin mendebat pendapat Goenawan Mohamad tentang Djoko Pekik (2019). Pasalnya, hemat saya, lukisan ini, seperti halnya Djoko Pekik (2021), memiliki kualitas artistik lukisan potret yang meyakinkan sebagaimana penjelasan saya di atas. Tapi saya harus tahu diri, saat ini saya tidak dalam kapasitas mendebatnya. Saya justru harus menghormatinya sebagai perupa yang sadar diri akan kekurangan atau kejelekan karya-karyanya sendiri. Pun tahu diri bahwa lukisan yang baik adalah lukisan yang bikin lega, yang tidak menimbulkan grenjel—dan yang tidak pretensius alias tulus, terutama pada sosok yang digambar-lukisnya.

***

Dalam diskusi “Menimbang Pelukis GM” di Clubhouse, 31 Agustus 2021, yang ditaja oleh Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia, kalau saya tidak salah ingat, perupa Teguh Ostenrik mengatakan bahwa “ruang kosong” dalam lukisan-lukisan Goenawan Mohamad memperlihatkan keberanian artistik yang mengesankan seorang pelukis untuk membuka karya-karyanya kepada yang tak terduga—yang justru menggentarkannya dan banyak pelukis lainnya di Indonesia hari-hari ini.

Pendapat Teguh Ostenrik itu mengingatkan saya pada pendapat si pelukis muda Jepang mengenai kualitas artistik lukisan-lukisan tradisional Jepang karya maestro Tomohiko Amada, terutama yang berjudul Membunuh Commendatore, ini:

“Keistimewaan yang menakjubkan dalam lukisan Amada terdapat pada bagian kosongnya. Secara paradoksal, keistimewaannya justru terletak pada bagian yang tidak dilukis. Dengan sengaja tidak melukis bagian itu, ia mampu menonjolkan apa yang ingin ia gambarkan dengan jelas.”

Sampai di situ, anda mungkin ingin bertanya: Apa yang memanggil penulis Catatan Pinggir yang legendaris ini menggambar dan melukis potret dengan foto atau image? Mengapa penulis esai “Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang” yang kini sudah menjadi klasik ini senantiasa belum-sudah menggambar dan melukis potret dengan ingatan? Apakah ada enigma yang menggugah Goenawan Mohamad merupakan potret dengan ekspresi dan impresi yang berbeda atau yang lain?

“Saya senang melukis potret,” kata Goenawan Mohamad, “karena itu memerlukan keterampilan tersendiri—dan saya merasa ditantang.”

Selain itu, kata perupa kelahiran Batang, Jawa Tengah, 29 Juli 1941, ini: “Ada daya tarik etis yang mendalam dalam seni potret, daya tarik untuk memberi penghormatan kepada wajah.”

Begitulah.

Lebih dan kurangnya adalah mungkin.

“Kita memang bersandar pada mungkin,” kata sebuah suara dalam sajak “Pada Sebuah Pantai: Interlude” (1973) Goenawan Mohamad.

*Kurator seni rupa. Tinggal di Yogyakarta