“Topeng Kayu”: Membongkar Manipulasi Kekuasaan

Tiga Drama Kuntowijoyo (3)

Oleh Seno Gumira Ajidarma

——————————————————————————-

Kuntowijoyo menggambarkan

kekuasaan politik

yang memalsukan Tuhan

pada 1973

——————————————————————————-

Naskah drama Topeng Kayu memperoleh Hadiah Kedua dalam sayembara Penulisan Lakon Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 1973. Apabila kedua naskah sebelumnya tetap tinggal sebagai manuskrip, masing-masing ketikan asli pengggubah dan ketikan ulang stensil DKJ, maka Topeng Kayu ini rupanya paling ‘terurus’, karena sudah berbentuk buku, bahkan Kuntowijoyo (1943-2005) memberi pengantar ketika terbit tahun 2000.

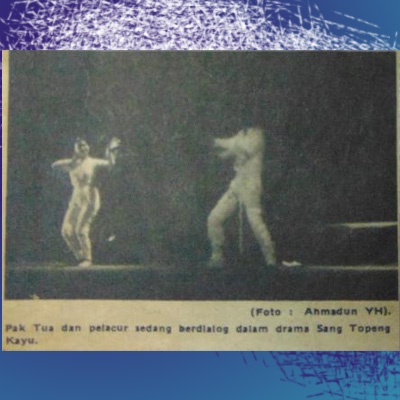

Para peran “Topeng Kayu” dalam perasaan membubung yang semu

Pengantar ini langsung memberi persoalan, karena penggubahnya memberi ‘petunjuk’ cara membaca maupun cara memainkannya sebagai pertunjukan sandiwara. Tertulis, “Drama ini adalah kritik terhadap kekuasaan. Kekuasaan apa saja, kecuali kekuasaan Tuhan. Maka jangan mentang-mentang biasanya saya menulis puisi sufistik, lalu drama ini diinterpretasikan secara mistik.”

Kuntowijoyo pada 1968

Dengan ini saja, bagi pembaca merdeka, petunjuk tersebut justru sudah memberikan sejumlah kemungkinan:

(1) sebagai kritik kekuasaaan;

(2) tetap sebagai puisi; sufistik, mistik, maupun bukan keduanya–karena toh petunjuk itu juga menyebutkan: “Selanjutnya drama ini adalah puisi, puisi panjang tentang kekuasaan.”;

(3) tafsiran bebas sebagai pembaca, tetapi yang peluangnya juga dibuka penggubah sendiri: “Jangan mencoba mencari makna satu per satu dalam drama ini, nanti Anda tersesat, tapi cari pesannya. Anggap saja kata-kata itu hanya celoteh yang boleh bermakna boleh tidak.”;

(4) membandingkannya dengan konsep mantra Sutardji Calzoum Bachri, yang ‘menghilangkan makna, menyisakan bunyi’, karena drama ini menggunakan model ‘dolanan bocah’, yang bukan hanya kehilangan makna, melainkan “Bunyi juga tidak diperlukan.” Penggubah memberi kata kunci: “sihir suasana”.

Dengan pemilahan seperti itu, bagaikan tinggal satu saja tugas pembaca, “… cari pesannya”. Namun saya mengambil peluang untuk memanfaatkan empat pendekatan itu, walau saya akan menyusun kembali urutannya, sebagai perbincangan atas (1) Sihir Suasana dan Puisi, dan (2) Makna Topeng sebagai Kritik Kekuasaan, yang merupakan langkah-langkah pelacakan, tempat apa yang disebut ‘pesan’ itu dapat dipertimbangkan berada di tempat terakhir.

15 Tema, 15 Adegan: Kronologi Adegan

Secara klasikal pada drama terdapat alur, seperti dapat ditengarai dari pembabakan, yang setiap babaknya tersusun dari sejumlah adegan. Pembabakan itu berfungsi mengantar alur, misalnya babak pertama memperkenalkan masalah, babak kedua berisi konflik antarperan dalam masalah itu, babak ketiga adalah proses penyelesaian dengan klimaks dan antiklimaks. Cakapan dalam adegan berfungsi menggelindingkan alur dan mendukung tema; antara yang abstrak-tematik dan konkret-fungsional berbagi, isi mengisi dalam aliran adegan yang satu ke adegan lain di panggung, sampai alur berakhir dan layar turun.

Namun “Topeng Kayu” terdiri dari 15 adegan tanpa pembabakan. Setiap adegan menyampaikan perbincangan tematik, dan jika ada alur maka yang mengalir bukanlah adegan atau peristiwa di panggung, melainkan perkembangan tematik suatu wacana. Judul-judul adegan itu sendiri sudah menyarankannya.

Kalau pun ada alur, tentunya ringkas sekali: Di sebuah taman hiburan metaforik, orang-orang mencari gagasan yang memuaskan tentang apa arti hidup. Seorang Jurukunci berlaku sebagai pemandu bagi sejumlah Pelancong, dan di antaranya terdapatlah Laki-Laki Tua, Pedagang, dan Pelacur, yang bukan hanya mau mencari artinya, tetapi juga menempatkan diri di dalamnya–walau mereka sebetulnya sudah berada di sana. Sementara di luar panggung, kadang terdengar suara Orang-Orang.

Topeng Kayu dan Topeng-Topeng berperan sebagai tujuan yang mereka kehendaki, yang menjadi diri mereka sendiri, apabila pemahamannya tergali, dalam suatu proses panjang yang terandaikan sampai pada kesepakatan tentang maknanya. Pada akhir lakon, Laki-Laki Tua, Pedagang, dan Pelacur merangkak untuk menyerahkan diri kepada Topeng Kayu.

Berikut adalah kronologi tematik adegan-adegannya, dengan judul-judul dari naskah itu sendiri;

1. Perihal di Manakah

Jurukunci memperkenalkan diri, dan juga tugasnya untuk membuka rahasia taman surgawi, yang bisa dibangun di mana saja, yang akan membuat pengunjungnya menjadi manusia baru. Tujuh Pelancong datang dan bertanya jawab dengan Jurukunci tentang makna taman ini.

Para Pelancong mencari hiburan, tetapi Jurukunci menawarkan hiburan sejati. Kehidupan itu suatu teka-teki, katanya, kuncinya terpendam–tetapi di mana? Para Pelancong berdiskusi: bahwa tempatnya tidak di mana-mana. Mereka sadar, topik Jurukunci adalah tentang hidup, padahal seperti ikan yang tak menyadari keberadaan air, dapatkah manusia memikirkan hidup (di luar daya jangkau pemikirannya) ?

Menurut Jurukunci, hiburan ditentukan oleh kesusahannya, tentunya kesusahan sejati pula: yang abadi, yang tak berubah, yang teka-teki, yang merisaukan. Tanpa mengetahuinya, hiburan sejati tak ada. Dalam diskusi para Pelancong, setelah Jurukunci membisikkan rahasia hiburan sejati (yang tidak terdengar), meski “kebenaran seperti datang sendiri”, ternyata ada yang kurang: mereka masih punya keinginan. Untuk mengatasinya, mereka mau melancong saja sampai mati–tapi ke mana, dan mengapa?

2. Perihal Bisik-bisik Rahasia

Sudah ada Laki-laki Tua di sana, sambil memegang koran. Di koran itu, katanya, tempat itu mudah dituju, karena pergi ke mana pun itulah tempatnya. Bahkan ada peta, yang titik tujuannya bisa ditunjuk sendiri. Ada fotonya, tapi kabur, karena hanya manusia bisa mengenalnya. Masalahnya, gagasan tentang rahasia itu, kata Jurukunci, karena manusia suka kepada rahasia, dan kalau tak ada perlu menciptakannya, supaya lebih bahagia.

Menjadi pertanyaan, siapakah Jurukunci itu? Jawabannya adalah teka-teki: “Setiap orang merahasiakan saya. Sayalah yang Tuan cari. Sayalah yang lebih saudara dari kakak-kakak dan adik-adik Tuan. Yang lebih orang tua dari ayah dan ibu Tuan”.

Menyadari keberadaan taman hiburan sebagai Taman Hiburan dengan Jurukunci seperti itu, Laki-laki Tua berkomentar: “Sesungguhnya, banyak orang seperti saya. Ia sampai ke tempat yang dicarinya. Tetapi ia tak tahu kalau sudah sampai ke sana.”

Tampaknya selalu dinyatakan, betapa ‘kebenaran’ selalu berada dalam pelampauan paradoks: “Merdeka atau tidak, sama saja di sini. Segalanya di sini mutlak,” kata Jurukunci.

3. Perihal Tingkah yang Baik

Masuk peran Pelacur. Kepadanya Laki-laki Tua bilang dirinya mencari kebijaksanaan, dan sudah tidak perlu hiburan. Ia mencari kesempurnaan. Hidup itu sebentar, mati itu abadi, jadi yang penting kesempurnaan mati. Namun Pelacur itu berkata, kebenaran lenyap ketika laki-laki tidur di samping perempuan.

Pelacur merayu Laki-laki Tua, yang menyadarinya sebagai godaan, dan membuat Pelacur itu menangis karena mengira dirinya tak menarik lagi. Melalui pertengkaran teatrikal, dan percakapan satu kata yang dijawab satu kata, keduanya saling menyatakan cinta–dalam pengertian menjadi saudara.

Para Pelancong masuk membawakan koor bersyair tentang persaudaraan, yang menjauhi gagasan perpecahan, peperangan, penindasan, perbedaan, dan penganiayaan.

4. Perihal Tingkah yang Buruk

Laki-laki Tua dan Pelacur sedang mengagumi bunga-bunga, ketika masuk peran Pedagang yang mencari Taman Keberuntungan. Waktu bertanya tentang berapa bayarannya, Jurukunci menjawab haram menyebut uang, bahkan mengingatnya adalah dosa–alias siapapun boleh datang (tanpa membayar). Pedagang mengakuinya sebagai kemewahan, meski ia tak tahu apa yang bisa dinikmatinya, tetapi Jurukunci berkata ia bisa mendapat, “Kemungkinan-kemungkinan.”, seperti kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, keindahan–apapun yang mau dilakukannya dengan itu.

Pedagang mengaku tak punya perbendaharaan kata itu, karena kamus mereka berlainan. Jurukunci berkata, keadaan baru memang tak dapat dimengerti dengan bahasa lama, dan ia harus belajar lagi.

Cakapan Pedagang langsung membumi, “Lho! Saya datang bukan untuk belajar lagi. Tetapi mencari keuntungan yang kautawarkan itu. Yang kaupasang di surat-surat kabar, radio, televisi, kabar-kabar angin, desas-desus. Yang kauumumkan di konperensi-konperensi resmi, lembaran-lembaran resmi, di mimbar masjid, di mimbar gereja!”

Jurukunci menunjukkan, bahwa rumput, pohon, matahari, bunga-bunga di taman itulah yang penting. Lebih penting dari manusia. Semua boleh musnah, tapi mereka jangan.

Pedagang yang tidak paham mau pergi saja. Namun Jurukunci menjanjikan yang terbaik dari taman ini–dan Pedagang pun lantas mendengar suara-suara Laki-laki Tua dan Pelacur bercinta, dan berniat menontonnnya. Tak cukup menontonnya, ketika Laki-laki Tua dan Pelacur membawakan adegan Rara Mendut dan Wiraguna, Pedagang mencampuri dan menyela sebagai Pranacitra. Namun Pelacur berhenti untuk berperan lagi.

Laki-Laki Tua merumuskan pencapaian mereka: “Petunjuk-petunjuk sudah dipensiunkan. Peraturan sudah dinonaktifkan. Di sini yang ada ialah manusia. Yang bebas! Yang ada hanyalah kejadian, kejadian, dan kejadian.” Akal macet Pedagang adalah yang benar. “Di mana akal berhenti, perasaan mengendap. Kita berada dalam keremang-remangan yang menggelisahkan. Dalam keremangan itu akan muncul cahaya. Sebesar lidi, menyilaukan di tengah kegelapan. Dialah insan kamil kita!” Pada akhir adegan, Jurukunci berjanji akan membuka rahasia.

5. Perihal Topeng Kayu, Siapakah

Samar-samar Topeng Kayu dan Topeng-topeng muncul. Topeng Kayu memperkenalkan diri sebagai “Akulah yang kaucari itu. Yang kaunanti berabad-abad. Yang kausebut dalam mimpimu. Akulah rahasia yang dibisikkan padamu. Namaku adalah wujudku (Menampakkan diri). Dari pusat cahaya asalku. Seperti maksudmu maksudku. Sebut aku dengan nama sesukamu. Panggil aku dengan nama panggilan apa maumu. Namaku, wujudku, hakekatku adalah aku. Ku-ku-ku.” Setelah itu Topeng Kayu dan Topeng-topeng hilang.

Laki-laki Tua, Pedagang, Pelacur, dan Jurukunci memperbincangkannya, bahwa Topeng Kayu itulah jawaban dari semua pertanyaan mereka, sampai Topeng Kayu dan Topeng-topeng muncul kembali untuk membenarkannya: “Inilah duniamu. Inilah, mu-mu-mu. Tidak lain adalah TOPENG KAYU. Jadilah.”

Jurukunci menutup dengan pernyataan, bahwa telah berlangsung perjanjian keramat dan suci antara orang-orang itu dengan Sang Topeng Kayu, yang penandatanganannya hanya bisa diikuti dengan mata terpejam, dan akan terdengar: “Gong dipukul, kul-kul dipukul, lonceng-lonceng dipukul, bedug-bedug dipukul. Angin meniup, suara-suara binatang, pohon-pohon merunduk.”

6. Perihal Pakai Topeng

Memakai topeng, Laki-Laki Tua, Pelacur, dan Pedagang itu mengalami ekstase, karena masing-masing melihat yang lain gagah dan cantik, sampai mereka tersadar tidak dapat melihat wajah sendiri dari kaca cermin–dan ini perilaku keliru, karena perjanjian mengatakan mereka sudah lepas dari ikatan-ikatan. Apalagi ketika jarum jam taman itu dipatahkan Jurukunci, penanda mereka semua menjadi bagian dari yang abadi, di atas waktu dan ruang. Sudah waktunya memasuki hidup yang baru.

7. Perihal Dunia yang Bagaimana

Kini mereka merasa diri mereka terasing, karena tidak pernah membaca berita. Namun ketika terjadi hujan koran, setelah membacanya, mereka merobek-robek, dan menginjak-injak koran itu, sampai berhamburan dan berserakan. Kemudian, dalam keadaan kelelahan, mereka sadari tempat mereka sekarang itulah yang terbaik.

8. Perihal Topeng yang Tumbuh

Wajah mereka berubah. Topeng mereka tumbuh. Laki-Laki Tua berkata, “Tanpa impian kenyataan tak terasa. Tanpa larangan kebolehan tak terasa. Tanpa ikatan kemerdekaan tak terasa. Tanpa hitam, putih tak terasa. Ternyata kita tersesat!”

Setelah berbincang lagi, Pedagang sampai kepada pertanyaan, “Mengapa keadaan begitu diungkapkan dengan kalimat begitu.”; maupun pernyataan, “Taman ini maha luas. Tak ada tempat di luarnya.”

Cakapan panjang antarperan menyelipkan pernyataan Jurukunci, “Inilah keterangannya. Yang kalian inginkan ialah kata. Hakekat dari yang ada sesudah Yang Ada ialah perubahan.”, yang lantas menghilang.

Akhirnya ketersesatan disepakati sebagai kerahasiaan, yang hanya bisa diatasi dengan berbuat sesuatu.

9. Perihal Berbuat Sesuatu

Di tengah perdebatan para peran untuk berbuat apa, Jurukunci muncul dan berkata, “Tidak ada lagi. Tidak ada darah. Tidak ada airmata. Tidak ada keringat. Tidak ada kekerasan. Bedil, senapan, kelewang sudah disimpan. Airmata sudah lama mengering. Penderitaan, kesedihan sudah lenyap. Tidak ada keringat. Karena orang hanya berjalan-jalan, bersenang-senang, bermain-main. Sepanjang waktu. Mereka halus dan sopan. Tidak ada lagi yang susah payah dan berkeringat. Ingatlah. Darah, keringat dan airmata Tuan-tuan dan Nyonya di atas kertas perjanjian itulah tetesan yang terakhir. Tidak ada lagi, tidak ada lagi.”, lantas menghilang.

Perdebatan panjang dengan kalimat pendek-pendek, tak jarang hanya satu kata, berakhir dengan simpulan Laki-Laki Tua, “Mari kita melawan dengan cara yang unik! Yang khas! Ketahuilah. Kebahagiaan bagi sahabat adalah kesedihan bagi pelaknat. Ketentraman bagi kawan adalah kesedihan bagi lawan. Mari kita bunuh musuh! Mari kita terjang penghalang! Mari kita binasakan lawan! Mari kita bergembira! Bergembira! Ra-ra-ra!

Disebutkan, mereka menyanyi, menari, berdansa, tertawa, berpelukan, dan apa saja sebisanya. Terdengar gema suara mereka sebagai musik yang lantang dan riang.

10. Perihal Pemenang atau Pecundang

Laki-Laki Tua berpidato kepada khalayak: “Adapun pasal wajah kami, Tuan-tuan dan Nyonya. Wah, sebaiknya jujur saja ya? Tuan-tuan dan Nyonya, semuanya terjadi di luar kuasa kami. Begitu saja terjadi, sebagai dijatuhkan dari langit. Seperti kelahiran kita semua yang pertama, kelahiran kami yang baru ini tidak disengaja. Lahir, tidak memilih tempat, waktu dan keadaan. Begitulah. Ada untungnya. Kalau kami harus memilih alangkah sulitnya. Coba siapakah yang akan kalian pilih sebagai orangtua andaikata kalian akan dilahirkan kembali? Raja? Semua raja ternyata akan jatuh juga. Pedagang? Semua pedagang akan miskin juga. Pendeta? Semua pendeta akan berdosa juga. Orang biasa? Orang biasa banyak cacat juga. Itulah soalnya. Maka, kehadiran wajah kami yang baru ini, adalah satu-satunya yang terbaik yang dapat dibayangkan. Tentu, kalau ditanya, kami akan memilih pertumbuhan jasmani di perut saja. Mudah menutupinya. Begitu, to? Tetapi tidak. Kami akan perlu baju dengan jahitan yang khusus. Itu tidak indah. Kami berpendapat bahwa wajah kami cantik bagai bulan dan cemerlang bagai matahari. Maka dengan segenap keyakinan, kami menyatakan diri sebagai pemenang. Pemenang! Entah benar, entah tidak. Entah bohong entah tidak. Terserahlah. Terima kasih.”

Perdebatan mulai lagi, diseling kedatangan para Pelancong di taman itu, maupun Jurukunci yang menjelaskan kepada mereka, “Di sinilah tempatnya kerajaan burung yang tersisa, tidak terlanda banjir zaman Nabi Nuh. Lihatlah, itu burung kuno. Tak ada ahli yang tahu namanya lagi. Di sini segar, selalu segar.”

Laki-Laki Tua menyimpulkan lagi: “Inilah dunia yang sedang kita alami. Yang kita gauli. Yang kita jalani. Mau atau tidak. Sama saja. Kita selalu harus di sini. Kita kehendaki atau tidak. Kadang-kadang kita harus berdusta seolah kita bahagia. Itulah rumusnya! Kadang-kadang kita harus menipu diri sendiri. Hidup kita adalah penipuan diri yang terus-menerus. Kalau tidak kita akan mampus! Kita selalu harus membuang diri kita jauh-jauh, sekadar untuk dapat hidup di dalam dunia. Kita tak pernah berlaku sebagai diri kita yang asli! Oh! Memalukan! Oh! Tetapi mengasyikkan!”.

Namun dengan sedih ditutupnya, “Maka Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya. Bersama ini kami umumkan bahwa kami adalah pecundang!”

11. Perihal Susah Juga Sebenarnya

“Semua salah, sama dengan semua benar. Sama dengan tak ada masalah. Sama dengan abracadabra!” Ini kata Pedagang. Mereka masih terus berdebat, bahkan mencoba bertapa atawa diam seterusnya. Namun tetap tak ketemu apa yang mereka cari selama ini.

Laki-Laki Tua berkata, “Menurut ajaran kitab-kitab lama. Jalan ke kesempurnaan ialah kesusahan. Kita sudah sempurna. Insan kamil. Yang gembira. Yang susah. Dan kita sudah sampai di sini. Di atas kegembiraan dan kesusahan. Kita berada di tingkat atas dari lapisan manusia. Kita sudah di sini. Di sini. Kita sudah berhasil. Ke sinilah tujuan semua orang. Semua kapal, semua kereta, semua mobil. Kita sudah berlabuh, sampai di stasiun. Dan di pangkalan. Ternyata telah kita bangunkan rumah yang baru. Rumah ketenteraman. Rumah abadi. Rumah kedamaian. Rumah kemerdekaan. Kampung tujuan sejati. Damai di hati. Damai di mana-mana. Maka dengan ini kami nyatakan, Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya, bahwa kami telah berhasil membunuh kesusahan. Baru saja.”

Terdengar suara tertawa riuh, entah dari mana. Mereka tak peduli.

12. Perihal Bunuh Saja. Bagaimana

Diskusi berlanjut, semula berdebat tentang kekuasaan dan perhambaan, tapi sampai kepada simpulan Laki-Laki Tua yang berdiri di atas gundukan, “Satu saja hak dan kewajiban kita: bersalah! Tidak! Kita mau melawan! Sedang cacing menggeliat melawan matahari! Apalagi kita! Kita punya mulut untuk menggigit. Kita punya tangan untuk menghantam. Kita punya kaki untuk menendang. Setuju, Saudara-saudara!” Juga ditekankannya, “Kita tak mau lagi dipermainkan. Kita tak mau lagi dijajah. Kita tak mau dikuasai. Kita tak mau diikat. Kita tak mau dibelenggu. Kita ingin bebas. Karena kebebasan adalah martabat kita.”

Namun ketika Topeng Kayu dan Topeng-topeng muncul, dan mereka menyerangnya, Topeng Kayu dan Topeng-topeng itu tertawa dan lenyap ke angkasa.

“Kedudukan kita tak seimbang. Ibarat main bola antara Pele sama anak-anak. Raja bola dunia lawan pemain bola jeruk. Wah,” kata Laki-Laki Tua.

“Lagi pula memang tak bisa lain kecuali kalah. Kodrat kita ialah kalah. Kodratnya ialah menang,” kata Pedagang.

Maka Jurukunci pun muncul, “Jangan putus asa, Tuan-tuan dan Nyonya. Terapinya adalah ampunan. Kalian dapat mengajukannya sekarang juga. Tentu ia akan mengasihi kalian. Sebab itulah pekerjaannya. Haknya sekaligus kewajibannya. Paham, Tuan-tuan dan Nyonya?”. Lantas menghilang.

13. Perihal Keterangan

Wajah mereka semua sudah berubah, dan mereka berdebat apakah itu merupakan wajah yang sah, karena berlangsung menurut tanpa kesadaran mereka.

Pedagang berkata, “Andai ini benar kutuk. Maka, setidaknya kita telah mencoba membunuh. Memaki. Lalu kita pengecut dengan minta ampun segala. Permintaan ampun itu menegaskan kejahatan kita. Siapa tahu kalau sifat suka melawan justru disukai. Sebab, kekuasaan tanpa perlawanan itu hampa. Hanya kekuasaan yang pernah dilawanlah yang patut disebut ada. Yang berkuasa tak akan dapat menunjukkan kekuasaan tanpa ada yang melawan. Kekuasaan tanpa perlawanan tidak asyik. Mandul, tak kreatif. Tidak terpuji. Kedudukan kita sudah tepat. Kita jadi yang dikutuk. Dan kutuk inilah justru yang baik buat kita. Kelakuan kita sudah tepat sebagai pemberontak, dan mendapat kutuk. Tidak ada yang salah lagi sebenarnya. Dan kesalahan kita, kita minta maaf. Maka kecewalah sang penguasa. Tapi, entahlah.”

Jurukunci mendadak muncul lagi. Ia bicarakan sesuatu yang nantinya tidak akan dimengerti: “Sejarah ialah catatan tentang apa yang dipikir, dikata, dan diperbuat orang. Tetapi bagi kami itu tidak cukup. Sejarah juga catatan tentang apa yang tidak dipikir, tidak dikata, dan tidak diperbuat orang. Selain itu, sejarah juga berarti yang dipikir, tetapi tak dikata dan tak diperbuat. Atau yang diperbuat, tetapi tak dipikir dan tak dikata. Atau yang tak diperbuat, tetapi dipikir dan dikata. Atau ….”

Saat ditanya apa hubungannya, inilah jawabannya: “Sudah kuterangkan. Keterangannya ialah tidak ada keterangan. Tidak memerlukan keterangan karena segalanya sudah terang. Tidak dapat diterangkan lagi tentang yang sudah terang. Sebaliknya, kalau tidak terang, diterangkan-terangkan juga, hasilnya ialah makin tidak terang. Tambah tidak terang.”

Mereka tetap tidak mengerti dan marah. Jurukunci bicara lagi, “Inilah penjelasannya. Setiap yang baik akan terasing dari yang buruk. Setiap yang sedikit akan terasing dari yang banyak. Yang suci dari yang kotor. Yang saleh dari yang mursal. Yang baik dari yang jahat. Yang Tuan dan Nyonya perlukan ialah perubahan jalan berpikir. Manusia baru, pikiran baru, perkataan baru, perbuatan baru. Sejarah baru! Hanya dengan pembaharuan itu arah sejarah manusia akan berlainan. Perang akan berhenti. Kelaparan musnah. Semua terpuaskan, semua terlaksana. Penderitaan, penindasan, pemerasan akan lenyap bagai disapu badai.”

Ketiga orang itu menutup telinga.

14. Perihal Bunuh Diri

Mereka berpikir menyelesaikan persoalan dengan bunuh diri, tapi tidak tahu cara terbaiknya. Sempat berpikir menjatuhkan diri dari pohon, tapi pohon itu melesat ke langit. Menggali kubur untuk menimbun diri juga gagal.

Waktu memilih diam, Jurukunci mengingatkan, “Kalian sangka diam adalah jawaban? Tidak. Karena segalanya harus berjalan dan berjalan. Kalian berada di sungai. Mengalir membawa ke satu arah. Arah itu ialah laut ialah dia. Suka atau tidak suka. Tujuan hidup matimu ke sana!”

Tentang bunuh diri, “Bunuh diri dalam putus harapan ialah perbuatan yang antiperbuatan. Ketahuilah, menurut pengakuan para pembunuh diri yang sampai pada kami, mereka menyesal karena perbuatan itu ternyata bukan penyelesaian, sia-sia. Mereka lebih tak berdaya lagi. Itulah sebabnya perbuatan itu tak bisa dilakukan di sini. Justru untuk menolong kalian, menghindari perbuatan yang sial itu. Di tempat lain bisa, di sini tidak. Berbahagialah kalian yang tak bisa bunuh diri.”

“Ck. Bunuh diri tak diperkenankan. Heran.,” kata Laki-Laki Tua.

“Bukan tidak diperbolehkan. Tetapi tak bisa dilakukan. Kalian memang diberkahi dengan tak ada kemampuan itu. Kalian harus berbahagia karenanya. Bangga karenanya. Syukur karenanya. Kalian diselamatkan karenanya. Tetapi masih ada jalan. Ajukanlah permohonan. Sebab dia akan mengabulkan setiap permintaan, atau tidak mengabulkan. Ajukanlah saja. Asal alasannya masuk akal tentu bisa,” tukas Jurukunci sebelum menghilang.

15. Perihal Nina Bobo

Kegagalan usaha bunuh diri menyadarkan betapa diri mereka bukanlah milik diri mereka sendiri. Sementara wajah mereka memang berubah terus. Mereka menganggap ini terjadi karena sudah melupakan-“nya”.

Mereka sedang mendiskusikannya, ketika sejumlah Pelancong masuk tanpa pengantar. Ketiga orang ini mencemoohkannya, karena bau, kotor, penyakitan, dan semacamnya, sebagai gambaran manusia rusak. Lantas satu persatu menyampaikan kepada para Pelancong, bagaimana mereka telah ‘ditinggikan sekian derajat’ dari manusia biasa, dan tidakkah para Pelancong itu mau tinggal sejenak bersama mereka?

Namun para Pelancong itu tidak mengerti bahasa mereka, sehingga ketika ketiga orang itu berubah jadi marah dan mengusir, para Pelancong sebetulnya pergi karena kemauan sendiri.

Ketiga orang ini menangis terharu, karena menganggap diri mereka bebas dari hiruk pikuk dunia. Berikut adalah salinan penutup naskah lakon ini:

TANGIS ITU MENGERAS. MENYAYAT. SUARA MEREKA MAKIN KERAS. MELENGKING.

LAKI-LAKI TUA

Inilah tempat kita!

PEDAGANG

Pilihan kita!

PELACUR

Tujuan kita!

LAKI-LAKI TUA

Impian kita!

PEDAGANG

Tenteram!

PELACUR

Damai!

LAKI-LAKI TUA

Bahagia!

PEDAGANG

Gembira!

PELACUR

Senang!

LAKI-LAKI TUA

Mulia!

PEDAGANG

Terpuji!

PELACUR

Suci!

SAMAR-SAMAR TOPENG KAYU DAN TOPENG-TOPENG. JURUKUNCI DI ATAS KOTAK SEDANG MEMIMPIN SEBUAH KOOR. NINABOBO! NINIBOBO! LAKI-LAKI TUA, PEDAGANG, PELACUR MERANGKAK MENUJU TOPENG KAYU. MENYERAHKAN DIRI.

LAYAR

Penafsiran Naskah

Laki-Laki Tua adalah pendamba kebijaksanaan, Pedagang memburu keberuntungan sejati, Pelacur mencari kesenangan abadi; tetapi kecenderungan yang semula tampak manusiawi dan duniawi, dalam pencarian ketiganya di Taman itu, diarahkan Jurukunci menjadi pencarian spiritual, dengan kata ganti seperti hakikat hidup maupun insan kamil (manusia sempurna).

Segala pengarahan dan penjelasan Jurukunci tampak canggih, karena mampu menyiasati (“Setiap yang baik akan terasing dari yang buruk”), bahkan melampaui (“ …. perubahan jalan berpikir. Manusia baru, pikiran baru, perkataan baru, perbuatan baru. Sejarah baru!”) segala dikotomi.

Namun jika Topeng Kayu dan Topeng-topeng, memang adalah topeng, dan tiada lain selain topeng, meski telah mengubah dan menggantikan wajah masing-masing, ketika ketiganya merangkak dan menyerahkan diri kepada Topeng Kayu, apakah yang harus menjadi baik dan benar dengan itu?

Teater Dinasti dengan sutradara Jujuk Prabowo pada 1982 menafsirkan “Topeng Kayu” sebagai ‘pusat nilai’

Drama ini adalah kisah sukses suatu manipulasi, tepatnya manipulasi kekuasaan bertopeng, yang berkat keahlian Jurukunci, dengan naifnya telah diyakini oleh Laki-Laki Tua, Pedagang, dan Pelacur sebagai kekuasaan sejati. Para Pelancong, yang direndahkan sebagai ‘manusia biasa’, ternyatalah menjadi pihak yang terhindar dari petaka manipulasi ini.

Sihir Suasana dan Puisi

Suasana hanya mungkin didapat dari pengalaman. Dalam hal ini pengalaman pembacaan, karena saya tidak menghadapi pementasan. Perlu dicamkan, bahwa pengertian ‘sihir suasana’ janganlah dipahami terbalik sebagai ‘suasana sihir’ meski kesan seperti itu mungkin saja terjadi.

Perhatikan didaskalia (teks dalam naskah yang tidak diucapkan peran) yang mengawali Adegan Lima berikut:

SAMAR-SAMAR.

TOPENG KAYU DAN TOPENG-TOPENG.

WAJAH LEMBUT BAGAI CAHAYA BULAN.

Mengingat didaskalia naskah ini cukup minimal, mungkinkah terandaikan bahwa kesamar-samaran itu sudah muncul sejak awal? Seperti apakah kiranya Topeng Kayu dan Topeng-topeng itu akan muncul? Seperti apa pula ujudnya?

Jika Topeng Kayu dan Topeng-topeng muncul sesuai yang tertulis, yakni hanya topeng (tanpa manusia yang mengenakannya)–dan ini tentu ‘menyihir’, maka suasana adegan-adegan sebelumnya akan dipersiapkan bagi adegan tersebut, sampai ke adegan-adegan seterusnya. Topeng Kayu dan Topeng-topeng akan beberapa kali lagi muncul, sampai adegan terakhir itu.

Latar semua kejadian disebutkan sebagai Taman, tetapi yang tentunya tidak perlu diandaikan sebagai taman yang konkret, melainkan suatu metafor, tempat semua orang menjadikannya tujuan dalam pencarian kebenaran.

“Topeng Kayu” pernah dipentaskan Teater Dinasti pada 1982 di Yogyakarta, dengan penafsiran berbeda.

Terdapat suatu petunjuk visual-simbolik: “Kita berada dalam keremang-remangan yang menggelisahkan. Dalam keremangan itu akan muncul cahaya. Sebesar lidi, menyilaukan di tengah kegelapan. Dialah insan kamil kita!”

Ini dapat dimanfaatkan sebagai konsep visual panggung yang keremangannya menyihir. Namun drama adalah juga adegan-adegan yang memanggungkan cakapan. Apakah juga menyihir?

Setidaknya terdapat tiga gaya ujaran dalam “Topeng Kayu”:

(1) retorik

“Akulah yang kaucari itu. Yang kaunanti berabad-abad. Yang kausebut dalam mimpimu. Akulah rahasia yang dibisikkan padamu. Namaku adalah wujudku (Menampakkan diri). Dari pusat cahaya asalku. Seperti maksudmu maksudku. Sebut aku dengan nama sesukamu. Panggil aku dengan nama panggilan apa maumu. Namaku, wujudku, hakekatku adalah aku. Ku-ku-ku.”

(2) puitik

“Ada pohon-pohon yang belum kita kenal ujudnya.

Yang aneh batangnya,

yang ajaib bunganya,

yang luar biasa daunnya,

yang bunganya berbunga-bunga.

Ck. Ck.

Jelas beritanya.

Tidak jelas kenyataannya.

Jelas keterangannya.

Tidak jelas kebenarannya.”

(3) dramatik

PELACUR

Soalnya, kalau kita salah menyebut nama. Kita tak dapat berbuat apa-apa. Membetulkan nama-nama perlu juga. Kalau memang penjaga taman jangan dibilang jurukunci segala.

LAKI-LAKI TUA

Kalau jurukunci betul ya jangan sebut penjaga taman.

PELACUR

Bukan jurukunci. Tetapi penjaga, jaga-jaga-jaga!

LAKI-LAKI TUA

Bukan penjaga. Jurukunci, juru-juru-juru!

PELACUR

Taman-taman-taman.

LAKI-LAKI TUA

Kunci-kunci-kunci.

PELACUR

Ga-ga-ga!

LAKI-LAKI TUA

Ru-ru-ru!

PELACUR

Muak!

LAKI-LAKI TUA

Bosan!

PELACUR

Menyakitkan hati!

LAKI-LAKI TUA

Menghina!

PELACUR

Saya pergi!

LAKI-LAKI TUA

Saya minggat!

PELACUR

Saya pulang!

LAKI-LAKI TUA

Saya kembali!

PELACUR

Cukup!

LAKI-LAKI TUA

Berhenti!

PELACUR

Tuan!

LAKI-LAKI TUA

Nona!

PELACUR

Saya tutup telinga!

LAKI-LAKI TUA

Saya tutup telinga!

PELACUR

Ya?

LAKI-LAKI TUA

Ya?

PELACUR

Aduh!

LAKI-LAKI TUA

Aduh!

PELACUR

Menirukan!

LAKI-LAKI TUA

Menirukan!

Di luar ketiga gaya, ujaran tetap saja berkisar di antara ketiganya, antara retoris, puitis, dramatis, atau tak bisa dan tak perlu dipilah-pilah, karena yang dicari adalah tengara sihir suasana. Sekadar menemukan bahwa hal itu dimungkinkan.

“Jangan mencari mencari makna, nanti Anda tersesat,” kata penggubahnya. Dengan penjelmaan panggung sebagai sihir suasana, drama ini memberi peluang penonton untuk tenggelam dalam peng-alam-an, dan ikut mengalami kesamar-samaran batin para peran, yang gelisah menemukan makna keberadaannya di dunia–meski celakanya untuk terjebak ke dalam manipulasi kuasa para Topeng.

Makna Topeng sebagai Kritik Kekuasaan

Terdapat ‘larangan’ penggubah bagi pembaca untuk menafsirkannya sebagai puisi sufistik, meski sangat mungkin dapat bersuasana mistik, tetapi disebutkan pula betapa “drama ini adalah puisi, puisi panjang tentang kekuasaan”. Jadi memang puisi, walau ‘jangan’ sufistik, dan ini terbaca dari penulisan yang betapapun keseharian diksinya, terjaga ritme dan bunyi alias musikalitas susastranya.

Bicara makna, pembaca juga jangan sampai terkacaukan oleh pernyataan penggubah bahwa “Drama ini adalah kritik terhadap kekuasaan. Kekuasaan apa saja, kecuali kekuasaan Tuhan”, karena pernyataan ini berlaku sebagai subteks: (wacana) kekuasaan Tuhan itulah yang menjadi instrumen manipulasi–oleh siapa lagi jika bukan konstruksi kuasa di bumi.

Penggubah menuliskan, drama ini adalah kritik terhadap kekuasaan setan sehari-hari: kekuasaan ekonomi, kekuasaan ilmu, kekuasaan teknologi, kekuasaan birokrasi, apa saja, kecuali kekuasaan Tuhan.

Pernyataan ini masih mengandung subteks, karena bukanlah berarti Tuhan tak boleh dipersoalkan di sini, alih-alih drama ini memang seperti puisi sufistik tentang dari mana dan mau ke mananya manusia–yang serupa belaka dengan wacana esensialis (bukan konstruktivis) tentang ketuhanan, sebagai representasi kecanggihan manipulasi.

Maknanya pun berkemungkinan:

(1) apakah terdapat lembaga kekuasaan, yang berlaku seperti Tuhan, yang berusaha selalu meyakinkan, dengan segala daya duniawi, bahwa kebenaran bersumber dan berakhir dari dan kepada dirinya sendiri;

(2) ataukah manusia, dengan pandangan dunianya masing-masing, telah berhasil meyakinkan dirinya sendiri begitu rupa, betapa dirinya telah berada dalam ranah kebenaran absolut, yang berlaku sebagai pembenaran atas keberadaannya masing-masing–sebagai kemampuan menipu diri yang sebenarnyalah mengenaskan.

Sejak awal, sejak judulnya, “Topeng Kayu”, sudah terdapat kata kunci. Bahwa manusia memperlakukan wajahnya (baca: presentasi kehidupannya) sebagai topeng–absurdnya, juga di hadapan Tuhan (!).

Adapun yang belum dapat saya pecahkan, karena tidak patutlah sekadar ‘menebak tanpa sistem’, adalah: kenapa harus kayu? (dan mengapa topeng-topeng yang lain tanpa predikat? Sekadar hierarkis?) Betapapun, yang tertulis adalah ‘kayu’, dan faktor kebetulan saya abaikan. Salah satu konsep yang mungkin berlaku: kayu berasal dari alam–dan sejauh terdapat persoalan etis atas hubungan manusia dengan alam, bagaimana manusia memanfaatkan kayu sebagai topeng adalah wacana yang terlalu menarik untuk tidak dikembangkan.

Makna dalam Celoteh

Sibuk bicara makna, penggubahnya sendiri menyatakan, “Anggap saja kata-kata itu hanya celoteh yang boleh bermakna boleh tidak.” Sangat menarik pendapatnya bahwa dengan model ‘dolanan bocah’, itu bukan hanya makna hilang, tetapi bunyi juga tidak diperlukan.

Bagaimana memahaminya?

Setidaknya terdapat dua peluang tafsir: (1) konstruksi kreativitas; (2) konsep ketuhanan itu sendiri.

Pertama, sebagai konstruksi kreatif, segenap keberhasilan membangun sihir suasana, yang memang diandalkan mengganti makna, yang sebagai wacana kata-kata lumayan rumit, dipecahkan menjadi permainan kanak-kanak yang menghilangkan makna dan tak perlu bunyi. Seperti mandala Borobudur yang penuh pernik artistik, tapi berakhir pada stupa geometris yang mengarah pada kekosongan langit; demikian pula konstruksi drama ini semakin mendekati akhir, semakin melepaskan kelengkapan pengkalimatan dan membiarkan kata-kata bebas bermain sendiri. Tanpa bunyi di sini adalah keheningannya, bukan di panggung karena pemeran mengucapkannya, tapi dalam peng-alam-an penonton yang menghayati.

Kedua, konstruksi pemahaman hakikat hidup, yang mengarah pada konsep esensialis ketuhanan, setiap kali argumentasinya tersahihkan, dan kata-kata yang tak saling berhubungan menjadi representasi kebebasan-dalam-Tuhan, hanya apabila ke-tidak-bunyi-an atawa keheningannya dalam diri penonton-pembaca disadari, maka gagasan ke-Tuhan-an yang mustahil terjangkau pemikiran teralami, terhayati, dan dapat dimengerti.

Pada saat kekuasaan sejati ternyata adalah topeng, dari kayu pula (bikinan manusia), diandaikan dapat dipahami keampuhan daya manipulasi.

Foto dokumentasi (tanpa tahun) Kuntowijoyo bermain drama

Melawan Agitasi dan Propaganda

Diakhiri penulisannya di Yogyakarta pada 14 Februari 1973, dan baru diberi pengantar tahun 2000, pembaca mendapat pengakuan berikut:

Pada tahun 1973 pikiran saya sebenarnya sederhana saja, yaitu hanya pada kekuasaan politik. Seperti kita ketahui, sekitar tahun itu Orde Baru sedang naik sebagai kekuatan politik, dan saya adalah sebangsa pengecut yang beraninya cuma menyindir-nyindir, kali ini lewat drama. Itu pun tidak dengan terang-terangan. Dan terus terang saja, pada waktu itu saya juga hanya menulis apa yang saya rasa baik. Penjelasan eh pembelaan intelektualnya seperti Anda lihat ini baru ter-pikir-kan sekarang, hampir tiga puluh tahun kemudian.

Kekuasaan cenderung menjadi sihir, menjadi tenung, menjadi guna-guna, menjadi jampi-jampi. Kekuasaan ekonomi adalah sihir kemakmuran, kekuasaan massa adalah sihir jumlah, kekuasaan politik adalah sihir agensi pemaksa, kekuasaan birokrasi adalah sihir jaringan hierarki, kekuasaan militer adalah sihir ketakutan akan dor-dor-dor.

Menjadi lebih jelas kritik kekuasaan macam apa yang sedang dilakukannya pada 1973, seperti dapat ditengok dari kajian Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma atas propaganda Orde Baru seperti berikut:

Pada periode 1966 hingga 1980, merupakan tahap-tahap bagi Orde Baru untuk membuat grand design pemerintahannya. Grand design Orde Baru adalah membuat rakyat patuh dan menerima segala hal yang sudah digariskan pemerintah. Pada dasarnya rakyat dibuat untuk mengerti dan berpartisipasi untuk menjalankan program pembangunan yang sudah disusun pemerintah. Sedangkan untuk masalah politik rakyat tak perlu mengerti, dan biarkan pemerintah yang mengurusi masalah tersebut. Singkat kata wacana pembangunan yang dibuat Orde Baru sebenarnya adalah bentuk isolasi politik penguasa terhadap rakyat (http://journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal%20propaganda_dwiwahyonohadi.pdf).

Seperti yang telah diperiksa, kekuasaan politik dengan segala daya agitasi dan propaganda, berlaku sebagai sihir agensi pemaksa, bukan sekadar untuk meyakinkan betapa keberadaannya sahih, melainkan khalayak percaya bahwa kekuasaannya juga absolut, meniru stereotip kekuasaan Tuhan–dan Kuntowijoyo, dengan hati-hati dan tak teringkari, membongkarnya.

——–

Pondok Ranji, Jumat 12 Januari 2024. OO:55.