Pameran “12” Perupa Sanggar Dewata Indonesia, Sebuah Permenungan di Akhir Tahun

Oleh I Made Kridalaksana*

Pameran “12” berlangsung dari tanggal 12 Desember 2023 sampai 12 Januari 2024 di Sika Gallery, Ubud-Bali. Pameran ini berlangsung atas inisiasi ketua Sanggar Dewata Indonesia I Made Arya Palguna dengan direktur Sika Gallery yakni Made Aswino Aji.

Pelaksanaan waktu serta tempat pameran “12” ini merupakan semacam momentum bagi Sanggar Dewata Indonesia sebagai organisasi untuk melakukan permenungan ke dalam diri terkait kiprahnya di dunia kesenirupaan sejak setengah abad lebih kelahirannya, tepatnya 15 Desember 1970, sekaligus permenungan bagi para anggotanya sebagai individu untuk mengekspresikan respon atas situasi dunia kekinian serta mengaitkan keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat pengusung budaya Bali (baca: Hindu).

Foto 1: Penulis dengan latar belakang perupa pada Pembukaan Pameran “12” (Sumber foto: arsip penulis)

Selain itu, melalui ajang pameran ini para perupa Sanggar Dewata Indonesia diajak mengingat kembali akar sejarah organisasi ini sebagai bentuk apresiasi atas jasa salah satu pendirinya yang juga pemilik Gallery yakni I Wayan Sika, selain Nyoman Gunarsa, Made Wianta, Pande Supada dan Nyoman Arsana.

Sebagai the Island of Gods, Bali dikenal sebagai tempat hidupnya seni rupa dengan corak serta tema-tema bernuansa kebalian yang bernafaskan kehinduan. Tema-tema serta obyek-obyek lukisan yang bernuasna kebalian ini tidak jauh dari kisaran pura, sembayang, ornamen bangunan, pantai, gunung, sawah, tarian, ritual dan semacamnya. Kehadiran Sanggar Dewata Indonesia adalah sebentuk respon untuk menepis stigma bahwa bicara tentang Bali berarti bicara tentang kesenirupaan tradisi semata.

Mencermati orasi I Nyoman Erawan pada pembukaan Pameran “12” bahwa dunia kesenirupaan di Bali saat ini tidak hanya diisi kesenirupaan bernuansa tradisi Bali. Kehadiran 12 perupa dari Sanggar Dewata pada pameran ini adalah suatu penegasan bahwa Bali juga layak diperhitungkan sebagai tempat bersemai dan bertumbuhnya seni rupa non-tradisi sebagaimana yang berkembang di wilayah lainnya yang “dianggap” sebagai jujugan seni rupa modern-kontemporer di tanah air.

Made Susanta Dwitanaya, kurator sekaligus peneliti seni rupa, pada esai pengantar pameran “12” ini mengungkapkan bahwa perkembangan dan eksplorasi visual mutakhir yang ditampilkan oleh ke-12 perupa Sanggar Dewata Indonesia (dari angkatan tahun 1990 sampai tahun 2000-an, yang tinggal dan bekerja di Bali) ini dapat diterjemahkan sebagai cara untuk melihat cara pandang, gagasan serta artistik yang ditawarkan oleh Agus Mediana, Dalbo Suarimbawa, Gede Suanda Sayur, I Wayan Gede Budayana, Kadek Agus Ardika, Ketut Suwidiarta, Made Gede Putra, Made Sumadiyasa, Nengah Sujena, Putu Winata, Wayan Danu, dan Wayan Legianta dalam memaknai diri mereka sebagai subjek dalam dinamika peradaban Bali dalam gubahan visual yang telah digeluti masing-masing.

Pameran “12” ini mengombinasikan karya dua dimensi dengan karya tiga dimensi dengan menghadirkan karya-karya visual yang berakar dari konsep-konsep kelokalan Bali namun tetap mengandung pemaknaan sesuai nilai-nilai kebajikan secara universal.

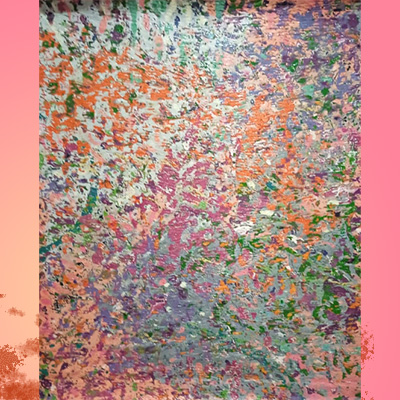

Perupa Agus Mediana yang mengungkap sisi kedualitasan yang meyakini bahwa ada dunia yang terlihat dan tidak terlihat yang di Bali lumrah disebut sekala-niskala. Konsep sekala dijelaskan I Made Saryana (2020) sebagai dunia yang kasat mata atau dunia yang terlihat oleh mata kita yaitu bumi tempat kita berpijak (buana agung) beserta isinya dan termasuk manusia itu sendiri (buana alit). Sedangkan konsep niskala adalah dunia maya, dunia yang tidak terlihat oleh mata namun diyakini ada dan memiliki kekuatan yang amat besar dan mampu mempengaruhi manusia itu sendiri menuju arah yang lebih baik atau buruk tergantung bagaimana manusia itu meyakininya seperti keberadaan Tuhan serta kekuatannya, adanya atma, reinkarnasi, karmaphala serta moksa. Konsep sekala-niskala ini dihadirkan Agus Mediana pada media lukis berbentuk bulat yang merepresentasikan bumi. Sementara, kedualitasan dihadirkan melalui goresan-goresan abstrak melalui permainan warna terang dan terkesan meriah pada satu sisi merupakan simbolisasi sekala atau dunia nyata. Sebaliknya, pada sisi lain warna-warna yang terkesan agak samar, gelap bahkan tertutup juga dihadirkan sebagai simbolisasi dunia tidak nyata. Selain sebagai permenungan atas sikap saling menghormati antara sesama makhluk di bumi serta keberadaan “kekuatan-kekuatan” di dunia tidak nyata untuk menjaga keharmonisan kehidupan, karya Agus Mediana ini juga bisa menjadi media permenungan untuk bagaimana memosisikan diri di tengah-tengah realitas yang “membelah” menjadi “dunia nyata” dan “dunia maya atau dunia virtual” dunia di era digital dengan kekuatan pengaruh media sosial yang tidak bisa dihindarkan.

Foto 2: Karya Agus Mediana (Sumber foto: guratinstitute.com)

Bertalian dengan permenungan atas keberlangsungan alam semesta ini, I Ketut Suwidiarta menghadirkan unsur-unsur pembentuk alam semesta melalui karya oil on canvas berjudul “Aringgit” yang mengombinasikan motif dekorasi lukisan bergaya Kamasan berupa api dan tanah dengan figur wayang “Hanoman” serta obyek satwa berupa seekor unta. Perupa jebolan ISI Yogyakarta dan Rabindra Bharati University, India ini mengajak kita mengenali susunan lima unsur pembentuk alam semesta mulai dari yang paling halus sampai yang paling kasar serta posisinya mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Kelima unsur tersebut adalah angkasa (akasa), angin (bayu), cahaya (teja), zat cair (apah) dan zat padat (pertiwi) yang dalam konsepsi Hindu dikenal dengan Panca Mahabhuta. I Made Sumarya (2010) menjelaskan Panca Mahabhuta merupakan lima anasir dasar yang dijadikan penyusun alam semesta ini, keberadaannya berstruktur dari yang paling atas yaitu akasa paling halus makin bawah yaitu bayu, teja, apah semakin kasar dan perthiwi yang paling di bawah paling kasar. Berangkat dari konsep Panca Mahabhuta ini I Ketut Suwudiarta menggambarkan susunan semesta dari unsur-unsur yang paling halus seperti angkasa, angin, cahaya sampai dengan yang lebih kasar yang berupa zat cair serta zat padat. Keberadaan angkasa diekspresikan dengan pemunculan ruang-ruang kosong di sekitar obyek lainnya. Angin ia lukiskan dengan tokoh pewayangan Hanoman yang merupakan putera Dewa Bayu, dewa angin. Cahaya diejawantahkan melalui kobaran api, zat cair melalui seekor onta yang terkenal akan kekuatan menyimpan air pada kunuknya, dan zat padat melalui batu atau tanah. Pemunculan Hanoman bertubuh hitam dalam ukuran besar yang menjadi point of interest karya ini, pada satu sisi, adalah suatu penegasan sikap keprihatinan I Ketut Suwidiarta terhadap pelestarian seni wayang kulit yang dulu pernah berjaya serta mengharumkan nama Bongkasa, tempat ia dilahirkan dan menetap hingga kini, sekaligus sebagai representasi simbolik wayang sebagai peringatan bagi kita untuk melihat bayangan diri. Dilengkapi dengan teks “Fragile” serta “Handle with Love” berwarna merah, pada sisi lain, I Ketut Suwidiarta mengingatkan kepada umat manusia di seluruh jagat raya ini untuk memperlakukan unsur-unsur pembentuk alam semesta tersebut secara bijak sesuai porsinya serta tidak mempergunakan “bayu” atau kekuatan apalagi kekuasaan secara sewenang-wenang sehingga ekosistem alam semesta ini akan dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga kehidupan akan dapat berlangsung dengan seimbang, selaras serta harmonis.

Foto 3: Karya I Ketut Suwidiarta (Sumber foto: arsip penulis)

Made Gede Putra merespon permenungan di akhir tahun ini dengan karya tiga dimensi yang berjudul “Percakapan”. Karya mixed media berbahan sabut kelapa, batu kapur dan tanah ini yang dibuat mirip potongan batako serta bulatan menyerupai potongan pilar. Bahan-bahan ini disusun membentuk struktur yang menyerupai dua menara yang pada masing-masing puncaknya berisi obyek bulat dengan posisi yang berbeda. Yang satu berposisi tegak menjulur ke atas sementara yang lainnya dengan posisi telentang atau tidur. Keberadaan dua tiang semacam ini seperti mengingatkan kita pada Bale Timbang yang ada pada organisas Subak yang semakin hari semakin mulai dilupakan keberadaannya. Istri Darmiyati (2020) menjelaskan Bale Timbang sebagai suatu bangunan di areal persawahan, berupa suatu tempat yang sangat sederhana, mirip dengan Bale Bengong, tetapi sangat kecil serta merupakan tempat bagi kelompok petani untuk bertemu dan membicarakan beberapa hal terkait dengan sawah-sawah mereka. Misalnya kapan akan membersihkan rumput-rumput serta tanaman liar sehabis panen, kapan mulai menanam, bagaimana pembagian air, dan lain sebagainya. Kehadiran ruang-ruang kosong di antara kedua tiang menara mini ini adalah cerminan ruang di antara dua tiang Bale Timbang tempat kita untuk selalu bertimbang rasa sembari melakukan kontemplasi baik dengan melakukan percakapan ke dalam diri maupun dengan orang-orang di luar diri. Melalui permenungan yang mendalam seperti ini, kita akan lebih mudah melakukan regulasi diri kapan harus berada pada posisi bergerak sebagaimana obyek dengan posisi tegak pada puncak tiang menara atau sebaliknya kapan harus diam sebagaimana keberadaan obyek yang pada puncak tiang menara dalam posisi tidur.

Foto 4: Karya Made Gede Putra (Sumber foto: arsip penulis)

Sebagai permenungan atas pengayoman pemimpin kepada rakyat, Dalbo Suarimbawa, menampilkan dua karya abstrak dengan judul “Bird Protector” atau pelindung burung. Dominasi goresan warna menyerupai angkasa di bagian atas kanvas yang dikombinasikan dengan warna-warna lainnya seperti merah, hitam serta perulangan warna-warna hijau menyerupai untaian benang memberi kesan peringatan kepada pemimpin untuk senantiasa untuk menjaga relasi yang baik dengan rakyat yang dipimpinnya. Relasi antara pelindung dan burung dapat diibaratkan sebagai hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Pelindung’ adalah seseorang yang memiliki peran untuk melindungi, mengayomi, serta sekaligus mensejahterakan. Sementara, ‘burung’ adalah makhluk hidup yang dengan ciri-ciri khas yang menyebabkan dikenal seperti bulu, suara, sarang dan keahliannya terbang. Dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin setidaknya seseorang mesti mampu memahami serta melaksanakan apa yang disebutkan Ketut Bali Sastrawan (2020) sebagai Etika Tutur Sila Sasana. Berdasarkan etika ini seorang raja (baca: pemimpin) terlihat dari penggambaran pokok-pokok ilmu sosial kepemimpinan yang mesti dipahami, yakni: (1) Antara pemimpin (raja) dan yang dipimpin (rakyat) hendaknya senantiasa ada keserasian; (2) Raja juga harus memahami konsep rwa bhineda (dua yang senantiasa dibedakan) seperti baik dan buruk, laki dan perempuan, bumi dan langit, hidup dan mati, neraka dan sorga dan lain-lainnya; dan (3) Catur pariksa (sama, bheda, dana, danda). Seorang raja hendaknya selalu menjaga kepercayaan rakyat (sama) dengan memperhatikan keinginan-keinginan rakyat. Raja juga hendaknya selalu meningkatkan kewaspadaan rakyatnya sehingga dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk (bheda). Raja juga supaya adil memberi sedekah demi kebahagiaan rakyat (dana), dalam menjatuhkan hukuman (danda) raja harus benar-benar adil supaya keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Pokok-pokok ilmu sosial kepemimpina ini diingatkan Dalbo Suarimbawa agar pemimpin senantiasa melakukan perlindungan tidak hanya terhadap keberlangsungan “sarang” tanah atau wilayah tempat ia memimpin tetapi terhadap kenaekaragaman “bulu” rakyat baik dalam hal suku, pulau, adat-istiadat, agama, bahasa, tarian, tradisi dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana para pemimpin mampu dan mau mendengar “kicauan” suara rakyat sesuai dengan kepentingan serta permasalahan yang dihadapi agar mereka bisa “terbang” untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.

Foto 5: Karya Dalbo Suarimbawa ( (Sumber foto: arsip penulis)

“Kamu terlalu sibuk untuk mencapai yang sempurna, sampai lupa bercermin”. Kata-kata mutiara ini sangat relevan untuk menggambarkan perilaku manusia di dunia ini yang tidak henti-hentinya mengejar kepuasan atau kesempurnaan. Kadek Ardika menggambarkan kondisi ini melalui coretan minim pada dua buah panel mixed media pasir dan semen acian atau expose. Penghadiran area-area kosong pada medianya ini mengajak kita meluangkan waktu sejenak untuk “mesuluh” atau bercermin sebagaimana yang kerap dilakukan para pregina atau penari tradisi Bali sebelum mereka memasuki panggung pementasan. Bercermin ini penting untuk melihat keberadaan wajah diri guna mengidentifikasi keberadaan diri kita dari waktu ke waktu sebagaimana yang dijelaskan Nilotama, dkk. (2012) melalui konsep Tri Pramana Kala yang terdiri dari perilaku kita pada tiga Kala atau waktu, yakni: athita atau perilaku kita di masa lampau, wartamana atau perilaku kita di masa sekarang, dan nagata atau perilaku kita di masa yang akan datang. “Mesuluh” itu penting untuk mengingat perilaku yang kurang baik atau kelemahan kita di masa lalu serta di waktu sekarang untuk selanjutnya “mepayas” atau berhias guna melakukan langkah antisipasi maupun perbaikan atas kekurangan atau kelemahan tersebut agar “penampilan” kita mencapai kesempurnaan di masa mendatang. Untuk lebih banyak melihat diri lebih ke dalam, belajar dari kelemahan dari waktu ke waktu inilah melalui media visual serupa cermin datar semacam halaman “buku rapor” tersebut Kadek Ardika sengaja memberikan lebih banyak ruang kepada kita untuk “mesuluh”. Selanjutnya, melalui area-area kosong yang masih mondominasi permukaan media panelnya yang semacam “story board” tersebut, Kadek Ardika mengajak kita untuk “mepayas” dengan “memahatkan” ketidaksempurnaan kita di waktu lalu, waktu sekarang serta selanjutnya menyusun rencana aksi untuk melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan-penyempurnaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, kita diajak berefleksi terkait apa yang semestinya sudah kita lakukan, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum baik serta apa yang akan kita lakukan untuk melengkapi apa yang belum berjalan baik tersebut sehingga performa kita akan menjadi lebih optimal sehingga keberadan kita pada dunia ini terhindar dari kesia-siaan.

Foto 6: Karya Dalbo Suarimbawa ( (Sumber foto: arsip penulis)

Permenungan lainnya dihadirkan perupa Wayan Legianta melalui karya abstrak berbahan karet atau rubber dengan goresan pendek warna-warni yang memenuhi seluruh arah permukaan kanvas. Goresan warna-warni ke seluruh arah tersebut memiliki keserupaan dengan konsep Dewata Nawa Sanga, sembilan arah di penjuru dunia ini yang memiliki warna dan dewa masing-masing. I Putu Swardiyasa (2012) menjelaskan keberadaan masing-masing warna beserta dewa “penjaga” pada kesembilan arah mata angin sesuai konsep Dewata Nawa Sanga. Adapun kesembilan warna, arah serta dewa tersebut adalah: hitam berada di arah utara dengan Dewa Wisnu, merah di arah selatan dengan Dewa Brahma, putih di arah timur dengan Dewa Iswara, dan kuning di arah barat dengan Dewa Mahadewa. Selanjutnya, hijau di arah barat laut dengan Dewa Sangkara, biru di timur laut dengan Dewa Sambu, warna dadu di arah tenggara dengan Dewa Mahesora, jingga di arah barat daya, dan, warna brumbun berada di tengah dengan Dewa Siwa. Dengan mencermati penjabaran warna-warna, arah, dewa dalam konsep Dewata Nawa Sanga tersebut, Wayan Legianta mengungkapkan bahwa dunia ini adalah tempat yang di setiap bagiannya memiliki “penjaga” baik berupa manusia (termasuk binatang dan tumbuhan) dengan berbagai macam “warna” baik berupa keragaman tingkah-laku, budaya, tradisi, adat-istiadat, peraturan, dan sebagainya. Dalam pergaulan dunia yang mana manusianya sudah saling membaur Wayan Legianta mengajak kita untuk bermenung untuk mtidak melupakan konsep “Di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung”, serta selalu fleksibel serta adaptif sebagaimana karakter bahan rubber yang melatari karyanya ini. Selain itu, sesuai konsep Dewata Nawa Sanga, ia mengingatkan ke arah mana pun pergi kita agar tidak melupakan keberadaan “penjaga” segala arah di dunia yakni Tuhan dengan berbagai macam “warna” manifestasinya.

Foto 7: Karya Wayan Legianta ( (Sumber foto: arsip penulis)

“You are the sky. Everything else – it’s just the weather.” Kutipan populer Pema Chodron ini langsung mengajak kita menikmati permenungan yang dihadirkan perupa I Putu Winata dengan karya visualnya berjudul “You are the Sky” yang terjemahan harfiahnya “Anda adalah langit”. Melalui karyanya ini ia mengajak kita untuk mengupas siapa yang dimaksud “Anda” dan siapa yang dimaksud “langit”. Melalui goresan berbagai rupa warna dengan volume yang cukup tebal yang dibuat melayang-layang seolah di angkasa sepertinya “Anda” yang dimaksud adalah kita yang merupakan bagian dari seluruh manusia di muka bumi. Kita diibaratkan “langit” sebagai langit itu sendiri. I Gede Mugi Raharja (2011) menjelaskan di dalam makrokosmos, terdapat tiga struktur ruang secara vertikal yang dianalogikan sebagai tiga dunia (Tribhuwana). Struktur ruang Tri Bhuwana atau Tri Loka ini terdiri dari: Bumi dan alam lingkungannya sebagai “alam paling bawah”, disebut Bhur loka; “Alam tengah” adalah alam roh-roh suci, disebut Bhuwah loka; dan “Alam atas” adalah alam para Dewa, disebut Swah loka. “You are the Sky” mengajak kita melakukan permenungan diri sebagai “langit” sebagaimana konsep Tribhuwana ini yang menempatkan kita pada alam yang tinggi sekaligus alamnya para dewa atau swah loka. Konsep ini mengajak kita bagaimana seharusnya kita berperilaku apabila kita berada pada posisi yang lebih tinggi serta bagaimana kita berperilaku layaknya para dewa. Jika dihubungkan dengan pemaknaan sebagaimana kutipan Pema Chodron di atas, I Putu Winata mengajak kita untuk tetap tenang dan tidak goyah layaknya ketenangan dan ketegaran langit dalam menghadapi rintangan-rintangan yang diakibatkan “cuaca” yang pasti saja ada dalam kehidupan kita.

Foto 8: Karya Putu Winata (Sumber foto: arsip penulis)

Permenungan yang lebih mendalam ke dalam diri disuarakan perupa Nengah Sujena melalui karya yang berjudul “Torso”. Sapuan kuas warna gelap yang memunuhi seluruh bidang kanvas pada latar belakang adalah represntasi “kegelapan” sedangkan pada latar depannya hadir goresan-goresan putih pendek-pendek “terang” yang disusun membentuk tubuh manusia. Kegelapan warna pada karya ini memiliki kemiripan dengan gambaran tentang kegelapan malam tilem kepitu yang dalam agama Hindu dikenal dengan Siwaratri. I Made Surada (2021) menjelaskan Siwaratri artinya malam Siwa. Hari Siwaratri mempunyai makna khusus bagi umat manusia, karena pada hari tersebut Sang Hyang Siwa beryoga. Sehubungan dengan itu umat Hindu melaksanakan kegiatan yang mengarah pada usaha penyucian diri pemusatan pikiran kehadapan Sang Hyang Siwa dalam usaha menemukan kesadaran diri. Hal itu diwujudkan dengan pelaksanaan brata berupa upawasa (berpuasa), monabrata (pantang bicara atau berdiam diri tanpa bicara), dan jagra (berjaga atau tidak tidur). Berangkat dari konsepsi Siwaratri ini Nengah Sujena mengajak kita untuk melakukan permenungan terkait bagaimana kita mengatur pola makan serta memperlakukan makanan, menjaga etika dalam pergaulan pada dunia yang penduduknya semakin berbaur saat ini sekaligus selalu meningkatkan kewaspadaan termasuk pengendalian diri agar kita keluar dari dunia “gelap” yang (pernah) terjadi di masa lalu untuk selanjutnya menyongsong era “putih” di masa depan.

Foto 9: Karya Nengah Sujena (Sumber foto: arsip penulis)

Kehidupan yang buruk dan tidak menyenangkan merupakan realitas yang tidak bisa kita mungkiri terjadi dan ada di tengah-tengah kita. “Keburukan” tersebut layaknya penggambaran “neraka dunia” yang dapat berupa keberadaan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan manusia seperti korupsi, ketergantungan pada NAPZA, perjudian, pencurian, perundungan, bunuh diri, pembunuhan, peperangan, dan sebagainya. Kondisi ini dituangkan perupa Wayan Gede Budayana melalui karya ink on canvas yang berjudul “Distopia”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ‘distopia’ adalah tempat khayalan yang segala sesuatunya sangat buruk dan tidak menyenangkan serta semua orang tidak bahagia atau ketakutan, lawan dari utopia. Suasana dunia dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan serta sangat buruk diungkapkan Wayan Gede Budayana dengan penggambaran bumi yang kering tanpa pepohonan, obyek-obyek yang saling berhimpitan, serta gedung dengan asap membubung tinggi layaknya dunia yang dilanda perang. Ketidakbahagiaan serta ketakutan nampak pada goresan obyek-obyek berupa rangka-rangka manusia berhimpitan di antara warna-warna yang pekat yang terkesan menakutkan, mengerikan, menyeramkan dan sejenisnya yang memenuhi hampir sebagian besar permukaan kanvas. Meskipun sebagian besar dipenuhi suasana distopia di latar depan, perupa kelahiran Singapadu-Gianyar ini juga masih menyisipkan sedikit ruang “terang” pada latar belakang sebagai suatu permenungan pula bahwa di balik realitas “neraka dunia” yang terjadi masih ada harapan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan sehingga kita dapat meminimalisasi kedistopiaan dalam kehidupan ini.

Foto 10: Karya Wayan Gede Budayana

Permenungan terkait kepedulian terhadap alam diekspresikan Made Sumadiyasa lewat karya visual berjudul “Forest I dan II”. Lewat goresan-goresan bernuansa dominan “green” berupa sebatang pohon dengan akar rimbun yang menyerupai paru-paru serta jantung perupa ini mengajak kita berkontemplasi untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Konsep keseimbangan alam ini erat hubungannya dengan filosofi dari Lontar Sang Hyang Kamahayanikan 64 yang disebut Tri Parartha yang menurut Agus Aditya Saputra, dkk. (2023) adalah memelihara kelestarian alam dan kebersihan lingkungan dengan asih. Pemeliharaan lingkungan dengan asih ini juga merupakan salah satu bentuk perwujudan konsep “Sad Kertih” yang memiliki arti enam perilaku mulia yang diwujudkan dalam membangun tatanan kehidupan Bali. Keenam perilaku mulia yang saling berkaitan tersebut adalah Atma Kertih (mengupayakan kesucian Sang Hyang Atma yang ada dalam jiwa manusia), Samudra Kertih (menjaga kelestarian lautan), Wana Kertih (menjaga kesucian serta kelestarian hutan), Danu Kertih (upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air di daratan), Jagat Kertih (menjaga kesucian serta keharmonisan hubungan antara semua mahluk hidup), dan Jana Kertih (menegakkan kesucian serta keseimbangan dalam diri kita sendiri atau dalam diri manusia itu sendiri). Jika dikaitkan dengan konsep Sad Kertih ini, Made Sumadiyasa mengajak kita untuk mengimplementasikan perilaku mulia “Wana Kertih” dengan menyelamatkan hutan sebagai paru-paru serta jantungnya dunia yang sekaligus akan berimbas pada penyelamatan serta keberlangsungan hidup seluruh alam beserta isinya.

Foto 11: Karya Made Sumadiyasa

Wayan Danu mengekspresikan peremenungan yang sepertinya berkelindan dengan keberadaan pemimpin dan sekaligus kepemimpinan. Melalui karya tiga dimensi berupa potongan kayu dan sejumlah benda bekas pakai lainnya yang diproses menyerupai kepala binatang ini nampaknya Wayan Danu ingin mengajak baik kepada para pemimpin yang sedang menduduki kursi kekuasaan maupun calon-calon pemimpin yang sedang dan akan berlaga pada setiap perhelatan pemilihan presiden, anggota legislatif, termasuk juga para kepala daerah untuk melakukan permenungan terkait kepemimpinan yang baik. Potongan kayu yang dikombinasikan dengan benda-benda yang sudah tidak dipakai lagi pemiliknya karena sudah rusak atau digerus kemajuan zaman seperti papan ketik telepon genggam, kabel, selang, bola lampu, semacam sikat cucian, dan lain-lainnya oleh Wayan Danu diolah menjadi representasi simbolik komponen kepemimpinan yang dalam agama Hindu dikenal dengan Astabrata. Ida Bagus Gunadha (2010) menjelaskan Astabrata sebagai delapan sifat mulia para dewa dalam pandangan Hindu dianggap sebagai komponen yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedelapan komponen kepemimpinan tersebut adalah 1) Indra Brata, mampu memberi kesenangan, mengayomi, dan memberi kesejahteraan pada bawahan atau orang-orang yang dipimpin disimbolkan dengan duri-duri pada tanduk semacam senjata tombak atau panah, 2) Yama Brata, mampu berlaku adil dan tegas, menghukum atau memberi sanksi kepada yang salah dan memberi penghargaan pada yang berprestasi yang disimbolkan dengan kabel yang menyerupai jerat, salah satu senjata Dewa Yama, 3) Surya Brata, mampu memberikan penerangan dan kekuatan pada orang-orang yang dipimpin disimbolkan dengan bola lampu, 4) Chandra Brata, dapat memberi kesejukan dan kenyamanan pada bawahannya disimbolkan dengan tatapan teduh mata, 5) Bayu Brata, memahami hal ikhwal orang-orang yang dipimpin disimbolkan dengan daun telinga penuh lubang serupa saringan angin, 6) Kuwera Brata (Dana Brata), mengikhtiarkan kekayaan harta benda untuk kemegahan dan kemakmurannya dan seorang pemimpin harus berpenampilan simpatik dan rapi, baik dalam penampilan maupun dalam bertutur kata disimbolkan dengan tombol papan ketik telepon genggam, 7) Barurna (Waruna Brata), memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas sehingga mampu “mengendalikan” bawahannya dengan kearifan dan kebijaksanaan disimbolkan dengan otak, dan, 8) Agni Brata, mampu memotivasi dan membangkitkan semangat bawahan disimbolkan dengan kedua tanduk yang menyerupai kobaran api.

Foto 12: Karya (Sumber foto: arsip penulis)

Gede Suanda “Sayur” melengkapi permenungan para perupa lainnnya melalui karya visualnya yang berjudul “Victory Day”, hari kemenangan. Pada karya ini, hari kemenangan diekspresikan melalui dua lelaki berpakaian tradisional Bali yang sedang menggotong seekor babi yang kaki-kakinya diikat pada sebatang bambu yang menggambarkan aktifitas pada Penampahan Galungan, persiapan yang dilakukan masyarakat sehari menjelang Hari Raya Galungan. I Nyoman Suka Ardiyasa (2018) menjelaskan bahwa makna filosofis dari hari Raya Galungan dapat dilihat dalam terjemahan lontar Sundarigama terjemahan Putu Sanjaya disebutkan bahwa “Budha Kliwon Dungulan Ngaran Galungan patitis ikang janyana samadhi, galang apadang maryakena sarwa byapaning idep”, yang artinya: Rabu Kliwon Dungulan namanya Galungan, arahkan bersatunya rohani supaya mendapatkan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Jadi, inti Galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud dharma dalam diri. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu (byapaning idep) adalah wujud adharma. Dari konsepsi lontar Sunarigama inilah didapatkan kesimpulan bahwa hakikat Galungan adalah merayakan menangnya dharma melawan adharma. Penghadiran obyek-obyek para penggotong babi, seorang perempuan yang sedang mandi, lelaki dengan headset di kedua telinga, anak kecil dengan kepala “barong” di tangannya, semuanya dalam posisi sedang tersenyum penuh kegembiraan termasuk alam yang subur dan binatang capung dan burung yang hidup nyaman merupakan representasi dari permenungan untuk mencapai “victory day” bagi setiap makhluk di muka bumi dengan tetap saling menghargai dan kehormatan satu sama lainnya.

Foto 13: Karya Gede Suanda “Sayur” (Sumber foto: arsip penulis)

Demikian pemaknaan terhadap 12 karya yang dipamerkan perupa Sanggar Dewata Indonesia. Pemaknaan ini tentunya pembacaan secara bebas sesuai sudut pandang pribadi sebagai penikmat pameran yang bukan tidak mungkin sedikit bahkan jauh berbeda dengan konsep yang hendak ditawarkan para perupa. Semoga pembacaan ini menjadi sumber inspirasi untuk melakukan permenungan pada diri masing-masing.

*I Made Kridalaksana, tinggal di Badung-Bali