Yeh Pulu dan Tafsir Kun

Oleh Seno Joko Suyono

Setidaknya terdapat dua perupa, yang lima tahun terakhir ini saya catat berpameran tunggal bertolak dari riset atas peninggalan arkeologis. Keduanya asal Bali. Pertama, Putu Sutawijaya – yang telah lama menetap di Yogya. Kedua, Wayan Kun Adnyana –seorang akademisi seni rupa (pernah mencoba menjadi wartawan harian Warta Bali dan majalah bulanan SARAD – kalau tak salah) yang kini bergelar professor dan menjabat rektor ISI Denpasar Bali.

Putu, kita ketahui sejak lama berminat terhadap situs-situs arkeologis. Di Yogya ia memiliki kelompok bernama Bol Brutu – suatu komunitas lintas disiplin (dari ibu rumah tangga sampai dosen) – yang suka menjelajah ke berbagai situs-situs. Tak hanya situs besar-yang sudah popular di publik yang beramai-ramai mereka kunjungi namun situs-situs kecil yang jarang ditengok. Mereka suka mendokumentasi berbagai arca-arca rusak yang ada di berbagai situs. Bukan hanya wilayah Yogya dan Jawa Tengah – perjalanan kelompok ini bahkan sampai Jawa Timur. Sampai ke lereng Gunung Penanggungan misalnya. Yang menarik, setelah perjalanan-perjalanan itu mereka kerap menerbitkan buku. Seperti sebuah buku yang bagus mengenai situs-situs Penanggungan.

Pameran: Anetes tahun 2019 adalah fase terbaru dari minat arkeologis Putu Sutawijaya. Pameran ini bertolak dari perhatiannya terhadap arca Garudeya. Bersama salah seorang sahabatnya, Kris Budiman – yang juga pemerhati candi, ia melakukan penelusuran sampai ke Jawa Timur untuk mengunjungi candi-candi yang memiliki arca-arca atau ornamen Garudeya. Saat di Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro Jombang ditemukan sebuah bekas petirtaan Majapahit dan di petirtaan itu masih menempel utuh pancuran air berbentuk Garudeya, Putu pun datang ke sana. Arca Garudeya itu menempel di dinding sisi barat petirtaan tersebut berbentuk sosok garuda dengan tangan kanan mencengkeram leher ular, tangan kirinya memegang ular tersebut.

Sementara publik baru tahu ternyata Wayan Kud Adnyana memiliki ketertarikan terhadap situs arkeologis di Bali terutama Yeh Pulu saat disertasinya: Pita Maha: Gerakan Sosial Seni Lukis Bali 1930-an diterbitkan KPG pada tahun 2018. Di situ ia mengulas bagaimana relief-relief Yeh Pulu sangat mempengaruhi I Gusti Lempad, pendiri Pita Maha. Hipotesisnya ini menarik dan merupakan sumbangan baru untuk memahami corak gambar Gusti Lempad – lepas pertanyaan beberapa orang bagaimana mengaitkan gaya gambar stilisasi Lempad dengan gaya relief natural Yeh Pulu. Dalam berbagai karya drawingnya – selain yang memang mengangkat sosok-sosok dalam citra wayang Ramayana dan Mahabrata – Gusti Lempad juga kerap menggambarkan manusia-manusia biasa di tengah makhluk-makluk dari alam lain. Kita melihat percampuran yang fantastis. Beberapa drawingnya – di mata penglihatan seni rupa modern sangat erotik. Sering kita melihat sebuah gambar dengan topik: seorang perempuan dengan tubuh ramping dengan dada terbuka dikerubungi makhluk makhluk halus jahat. Sementara sosok-sosok manusia di relief Yeh Pulu rata-rata naturalis – secara keseluruhan narasi relief di Yeh tidak menyajikan percampuran antara dunia gaib dan dunia manusia dan cara memahatnya cenderung tidak mengidealisasi tubuh.

Selain sebagai obyek material studi akademis – yang menarik relief Yeh Pulu diangkat oleh Kun Adnyana ke dalam imajinasi lukisannya sendiri. Kun memang akademisi cum perupa. Ia memamerkan karya-karyanya yang bertolak dari relief Yeh Pulu di At Thienny Lee Gallery, Sydnye Australia Juli-Agustus 2019 kemudian Oktober tahun yang sama di Museum Neka Bali dengan judul: Sudra Sutra. Ia agaknya terus menerus mengeksplor relief Yeh Pulu. “Saya sudah lima tahun ini mengangkat relief Yeh Pulu ke lukisan,” katanya. Pameran di Agung Rai Museum 11 April sampai 11 Mei lalu maka bertajuk: Hulu Pulu – Five Years Exploration of Yeh Pulu Reliefs. Adalah menarik mengamati strategi estetis Kun lima tahun ini dalam menafsirkan relief Yeh Pulu ke kanvasnya. Adakah ia melakukan pembacaan yang mengejutkan? Bagaimana ia menarik data-data relief Yeh Pulu ke persoalan kita?

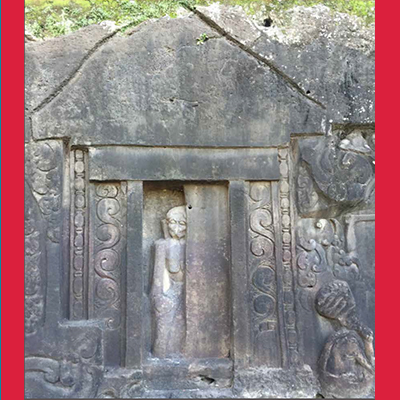

Situs Yeh Pulu dalam arkeologi kita memang lain daripada yang lain. Situs ini memiliki ukiran relief menonjol yang ditatah di permukaan tebing cadas sepanjang 25 meter dengan tinggi 3 meter. Yang demikian ini belum pernah ditemui di situs-situs arkeologi di Jawa atau Sumatra. Relief panjang di Yeh Pulu tersebut diperkirakan dipahat pada abad XIV atau XV – sezaman dengan periode Majapahit di Jawa Timur. Tingkat timbul relief jauh dari relief yang ada di Majapahit yang sebagaimana relief pada candi-candi Mataram Medang cenderung datar. Relief-relief di Candi Jawa Tengah dan Jawa Timur rata-rata dipahatkan dalam bentuk rendah (bas-relief), kemenonjolan relief hanya tipis dari bidang mediumnya – sementara relief tebing Yeh Pulu lebih tebal. Menurut Kun – teknik pahat relief di Yeh Plu terasa sangat spontan, sehingga memunculkan kesan ekspresif dan massif tidak halus sebagaimana relief candi-candi Jawa Tengah-Jawa Timur. Teknik pahat yang dipakai adalah dengan memahat langsung batu padas yang menempel di tebing. Relief tebing Yeh Pulu juga tidak menampilkan suatu rangkaian kisah yang diambil dari Kakawin atau kisah-kisah sastra sebagaimana biasanya relief di candi-candi Jawa seperti Kakawin Arjuna Wiwaha, Kakawin Kresnayana, Kisah Sudhamala, Kisah Tantri Kamandaka, Kisah Garudeya dan sebagainya. Sebaliknya –relief tebing Yeh Pulu menyajikan sebuah panorama kronik-kronik lepas kehidupan masyarakat .

Tak banyak arkeolog memang yang mendalami dan menafsirkan relief tebing Yeh Pulu. Di antaranya adalah Sukmono, Benrnard Kempers, A Gede Oka Astawa dan lain-lain. Relief tebing Yeh Pulu sendiri dipahat secara berjejer dari ujung utara ke selatan dan kemudian diakhiri dengan dua bilik ceruk pertapaan. I Kadek Yuliawan dari ISI Denpasar melihat – setiap tokoh dalam relief memiliki bidang ceruk tersendiri. Cara pengkomposisiam obyek di bidang memperhatikan keseimbangan antara kiri dan kanan, terlihat dari jumlah manusia yang diatur simetris. Motif stilisasi tumbuhan merambat terletak pada semua sisi relief.

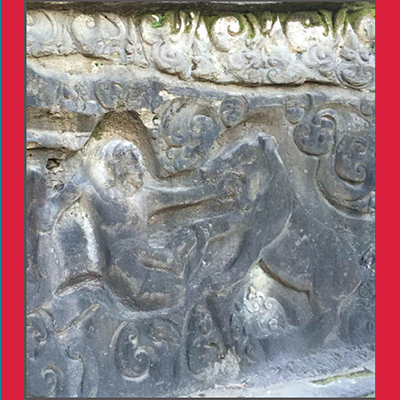

Arkeolog A Gede Oka Astawa mencermati relief di Yeh Pulu diawali dengan pahatan sebuah kayonan. Kayonan adalah lambang gunung. Menurutnya itu menggambarkan bagaimana kultus gunung (sebagaimana juga di Jawa Timur pada periode sama) diaktivasikan masyarakat saat itu. Secara urutan adegan, relief tebing Yeh Pulu dimulai dengan relief seorang lelaki sedang melambaikan tangan, selanjutnya seorang lelaki mengusung bejana tuak, sesosok putri, sesosok pendeta cebol, seorang perempuan tua yang sedang membuka pintu rumah, seorang lelaki pembawa pacul, dan seorang perempuan paruh baya yang sedang berdiri menggampiri lelaki bermuka raksana sedang bertapa. Kesemua adegan tokoh-tokoh ini seperti berlangsung di dalam pekarangan rumah. Kemudian adegan berikut, kesemuanya seperti berlangsung di luar rumah, tepatnya di alam bebas. Secara berturut-turut tampak adegan lelaki pengendara kuda, adegan tiga pemburu macan, lelaki-perempuan sedang minum (terdapat penggambaran kendi sedang berasap), dua lelaki menjinjing babi hasil buruan, lelaki pengendara kuda yang ekornya sedang ditarik tangan seorang perempuan, dan diakhiri dengan sosok patung Ganesha. I Kadek Yuliawan melihat mana yang warga dan mana yang bangsawan dapat dilihat perbedaannya dari atribut busananya.

Menurut Bernard Kempers, relief tersebut berkaitan dengan kisah kepahlawanan Krisna. Kempers berpendapat demikian karena dia melihat terdapat adegan perkelahian antara lelaki dan binatang liar yang dilihatnya antara macan dan beruang. Menurut Kempers dalam epos Mahabharata ada disebutkan Krisna bertarung dengan beruang. Yang menarik Kun menolak pendapat Kempers. Jelas-jelas menurut Kun adegan yang dimaksud Kempers menggambarkan tiga pemburu dan macan bukan beruang. Menurut Kun tidak ada jejak beruang yang hidup di Bali – dan maka dari itu meleset bila menafsirkan relief itu berkaitan dengan kisah Krisna. Kun agaknya lebih cenderung menafsirkan kisah relief berdasar kepercayaan masyarakat. Masyarakat lokal meyakini relief Yeh Pulu menceritakan kisah-kisah resistensi masyarakat Ubud terhadap ekspansi Majapahit.

”Saya melihat relief Yeh Pulu menampilkan kisah perlawanan orang-orang biasa,”kata Kun sebagaimana banyak dikutip oleh media. Masyarakat setempat sendiri banyak melihat relief itu berkaitan dengan kronik-kronik kehidupan raja Bedahulu yang memimpin warga Bedahulu melawan agresi kerajaan Majapahit. Hal demikian diyakini masyarakat sebab di ujung relief-relief terdapat cerukan-cerukan goa yang diduga sebagai tempat meditasi sang raja. Dalam sejarah dikenal daerah Bedahulu adalah daerah yang termasuk paling terakhir takluk terhadap Majapahit. Mereka melawan sampai tahun 1358 M. Begitu banyaknya relief yang menampilkan sosok rakyat biasa agaknya membuat pembacaan Kun lebih tertarik menonjolkan sisi heroisme masyarakat bukan kepemimpinan raja dalam mempertahankan daerahnya.

Menarik juga diamati – adakah Kun juga tertarik untuk mengeksplorasi Petirtan. Dalam khazanah situs-situs arkeologis Hindu di Jawa Timur – temuan patirtan-patirtan kuno sangat banyak. Petirtan adalah unsur penting dalam kosmologi Hindu. “Yeh Pulu” sendiri berasal dari kata Yeh yang artinya air dan Pulu berarti gentong, Yeh Pulu artinya gentong air. Nama tersebut diambil karena di kawasan ini ada sebuah gentong dan di sebelah barat situs tersebut terdapat sebuah sumber air. Sumber air tersebut disucikan. Berkaitan dengan petirtan adalah juga menarik melihat Situs Goa Gajah yang letaknya tak begitu jauh dari Situs Yeh Pulu. Situs Goa Gajah juga memiliki petirtaan.

Di muka Goa Gajah agak ke sebelah bawah terdapat situs petirtaan. Petirtaan ini tersusun dari tiga kolam pemandian suci yang berjajar utara-selatan, dengan enam arca berpancuran di tepinya. Masing-masing pasangan arca terdiri dari satu arca diapit oleh dua arca bidadari, tegak menghadap satu kolam besar. Sampai sekarang para arkeolog masih mencoba memahami adakah hubungan antara Situs Goa Gajah dan Situs Yeh Pulu. Di dalam Goa Gajah sendiri terdapat beberapa arca kuno yang menggambarkan Hariti, Ganesha dan raksasa. Para arkeolog menduga arca yang berada di patirtaan tengah Goa Gajah yang telah hilang kemungkinan adalah arca Ganesha. Sementara relief terakhir di Yeh Pulu Relief terakhir menggambarkan sosok Ganesha yang sedang duduk di dalam relung.

Dengan data-data arkeolog, hipotesis-hipotesis arkeolog, dan pembacaan pribadi bahwa relief Yeh Pulu lebih berkenaan dengan perlawanan masyarakat lantas bagaimana cara Kun mengartikulasikan catnya ke kanvas? Apakah ia sekedar memimesis seluruh relief dengan teknik modern? Adakah ia memaknakan air dan juga arca Ganesha – satu-satunya pantheon Hindu yang ditatah di relief itu? Atau ia melakukan mengapropriasi lalu memberinya makna baru? Apabila apropriasi bagaimana cara dan makna baru apa yang ditambahkannya? Pendeknya strategi estetis apa yang dilakukan atas data-data yang sudah ada?

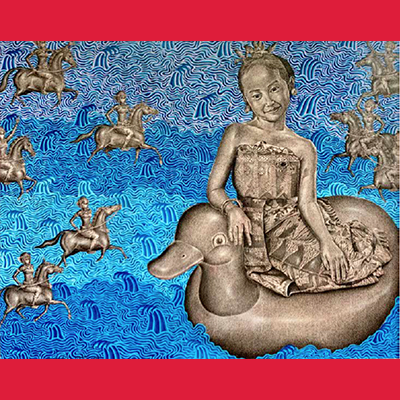

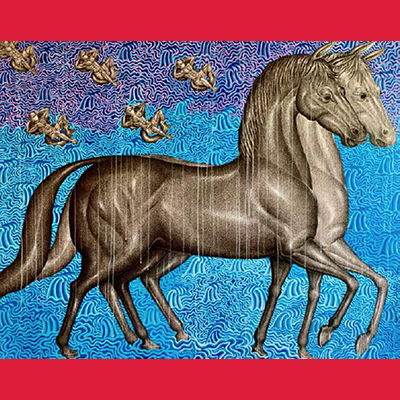

Marilah kita melihat lukisan-lukisan Kun. Lukisan Kun cenderung berformat besar. Segera yang tertangkap, Kun tidak menyalin mentah-mentah apa yang ada dalam relief. Tapi ia melakukan permainan semiotika, menempatkan sosok-sosok yang ada dalam relief ke konteks yang berbeda yang kadang mengarah ke kejenakaan dan budaya pop sehari-hari. Pada relief itu misal ada gambar sosok menunggang kuda. Aktivitas menunggang kuda ini lalu menjadi objek Kun untuk melakukan berbagai penafsiran. Lihatlah lukisannya berjudul: In Passion#2. Di situ ia menampilkan seorang perempuan dengan busana ningrat atau bangsawan menunggang kuda. Sementara ekor kuda ditarik oleh seorang perempuan lain yang mungkin embannya atau apa . Jelas ide lukisan ini bertolak dari relief.

In Passion#2, ink & acrylic on canvas, 160X200 Cm, 2018

Dalam relief Yeh Pulu terdapat relief penuh “teka teki” seorang perempuan sedang memegangi ekor kuda yang ditunggangi seorang laki-laki. Di sebut “teka teki” – karena para arkeolog masih belum bisa memastikan apa maknanya perempuan itu menarik ekor kuda? Apakah perempuan itu melarang suaminya berpergi perang, sehingga ia menarik ekor kuda yang ditunggangi suaminya? Apakah perempuan itu justru menarik ekor kuda itu untuk membuat sang kuda meloncat dan kemudian berpacu kuat? Dalam interpretasinya sosok laki-laki yang menunggang kuda dalam relief tersebut oleh Kun diganti sosok perempuan. Dalam lukisan Kun, tampak kuda mendongak meringkik ke atas dan perempuan yang menarik ekor kuda itu gembira. Di seputar tubuh kuda terdapat sosok-sosok kecil perempuan berambut panjang, semua seolah bersuka cita menyambut sang penunggang kuda. Kita tak tahu tafsir Kun mengarah kemana, selain bahwa ia mengapropriasi relief untuk diganti penunggangnya dengan perempuan. Kun mengulang lagi ide lukisan ini dengan judul: The Upside Down Naration. Hanya saja kini tubuh-tubuh kecil yang mengikuti arah berjalan kuda ini bukan perempuan tapi laki-laki.

The Upside Down Naration, ink & acrylic on canvas, 140X160 Cm, 2018

Tafsir aktivitas menunggang itu kelihatan mencolok pada karya: Princess Rider. Di sini kelihatan kejahilan Kun. Dalam gambar itu ditampilkan seorang perempuan dengan kostum tradisional dengah menaiki Harley Davidson atau motor besar. Di depan Harley itu berjalan seorang laki-laki dengan pikulan. Di sini Kun secara “plesetan” mengganti kuda dengan ikon modern moge. Pada karya Ocean Habitus yang memperlihatkan panorama dasar laut terlihat para perempuan menunggang ikan-ikan besar dengan sisik warna warni. Beberapa sosok perempuan duduk diatas punggung bersisik, beberapa lainnya di bagian ekor. Mereka seolah bersuka ria. Habitus adalah istilah Pierre Bordieu untuk menenggarai adanya semacam pengetahuan yang tidak kita sadari, yang rutin kita lakukan. Bentuk pemahaman ini meliputi sesuatu dengan rentang situasi yang beragam; mulai dari cara berjalan, makan atau berbicara hingga sampai kebiasaan-kebiasaan sosial dan politik. Gagasan dasar gambar itu sendiri adalah permainan dalam ekosistem laut. Kita tidak tahu –apakah Kun tiba-tiba memiliki ide tentang lukisan laut ini sebagai hasil refleksinya terhadap patirtan atau sumber air yang ada di Yeh Pulu ?

Princess Rider, ink&acrylic on canvas, 50X50 Cm, 2019

Ocien’s Habitus, 160X200 Cm, ink& acrylic on canvas, 2017

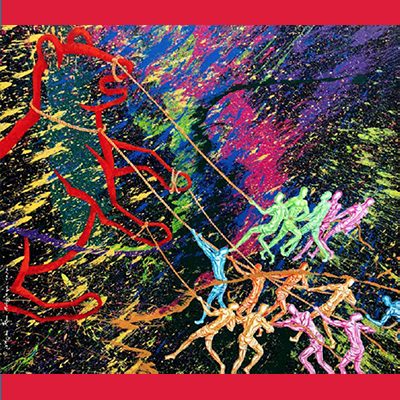

Pada Cavalery Force, kita melihat panorama kuda-kuda yang dtunggangi tiga sampai empat orang laki-laki. Karya ini kuat. Latar belakang sapuan untuk background lukisan sama tekniknya dengan para perempuan. Warni-warni bertekstur kasar – seperti warna gurat-gurat dinding cadas di gua-gua pra sejarah. Orang-orang anonim yang berada di punggung kuda itu hampir telanjang. Kita tak bisa mendefenisikan, kecuali merasa di bawa ke sebuah alam surealis. Pada karya Hunting Dinosaurus, sosok-sosok laki-laki yang sama tengah beramai-ramai menjerat sebuah gambar beruang raksasa yang jauh lebih besar dari diri mereka. Gambar beruang itu sendiri mengingatkan bentuk gambar-gambar binatang yang ada di dinding goa-goa purbakala. Leher, kedua kaki, hidung berusaha itu diikat dan berusaha di ditaklukkan. Lukisan ini menjadi imajis karena bukan sosok beruang fisik yang berupaya ramai-ramai dijinakkan oleh “manusia-manusia primitif” itu tapi konstruksi gambarnya.

Cavalary Force, ink&acrylic on canvas, 160X200 Cm, 2017

Hunting a Dinosaure, ink & Acrylic on canvas, 140X160 Cm, 2017

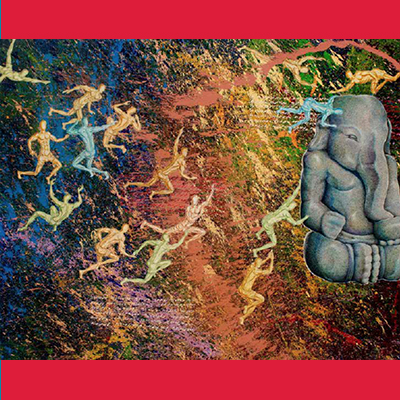

Karya lain: The Power of Ganesha, juga menggambarkan gagasan yang hampir sama dengan gambar di atas. Sekelompok orang kecil-kecil berusaha mendekati sebuah arca batu Ganesha raksasa. Mereka berusaha seolah saling dahulu mendahului menyentuh Ganesha. Tidak jelas apakah orang-orang ini hendak melukai tubuh Ganesha atau memujanya. Ganesha adalah dewata keramat. Dia selain sebagai pantheon sumber pengetahuan tapi juga pantheon pemimpun pasukan. Orang-orang itu tampak dalam aura energi kuat Ganesha yang memagari daerah sekelilingnya, menyebabkan dia tidak gampang dihampiri. Gagasan Ganesha jelas berasal dari relief Ganesha di Yeh Pulu. Akan halnya pada karya Ancient Artifact Discovery, Kun menampilkan lukisan manusia-manusia kecil dalam sebuah komposisi yang acak di mana-mana membawa pecahan-pecahan artefak dari kepala arca dan sebagainya. Pada karya: Constan Battle, Kun menampilkan sosok-sosok kecil ini melayang ke sana kemari di antara beberapa orang memikul babi-babi hasil perburuan (sebagaimana di relief). Tetapi Kun menambahkan sosok-sosok super hero: Superman, Batman dan Shrek di antara mereka.

The Power of Ganesha, ink & acrylic on canvas, 160X200 Cm, 2017

Ancient Artifact Discovery, ink & acrylic on canvas, 160X200 Cm, 2017

Constant Battle, ink & acrylic on canvas, 140X160 Cm, 2018

Satu yang kentara idenya diolah dari pembacaan atas relief adalah: Landscapes of Hero. Dalam lukisan itu diperlihatkan manusia-manusia mengepung seekor macan. Ada yang tubuhnya terpelanting, ada yang tanggannya tergigit, ada yang berusaha menarik ekor, ada yang berusaha menghalangi tubuh macan terjengkang ke sana kemari. Jelas gagasannya ini diambil dari relief Yeh Pulu yang menggambarkan dua orang laki-laki yang diserang seekor harimau. Dalam relief, tangan kanan salah satu dari mereka digigit harimau dan kakinya berusaha menghalau harimau. Kun mengulang kembal gagasan ini dalam lukisan lain berjudul: Battle of Ocean. Yang menarik pergulatan dengan macan kali ini ditempatkan di dalam dasar samudra penuh gelombang-gelombang.

Landscape of Heros, ink & acrylic on canvas, 140X160 Cm, 2018

Battle On The Ocean, ink and acrylic on canvas, 160X200 Cm, 2020

Sesungguhnya ada beberapa karya Kun yang bila dideretkan bisa menjadi sebuah seri imajinasi. Misalnya bila kita pasang The Ultimate Sails, The Island of Hope, lalu Adventure Time, Vacation 1 dan Opera House Sydney dalam sebuah barisan. Pada The Ultimate Sails kita lihat serombongan lelaki dan perempuan berkuda yang dilukis dengan gaya tradisi Bali berhimpitan di atas geladak sebuah kapal. Tampak seseorang naik di atas tangga membenahi layar yang terkembang. Kapal sendiri mirip kapal bercadik yang ada di relief Borobudur. Pemimpin rombongan berkuda itu bisa dilihat seorang perempuan bangsawan, dilihat dari hiasan rambutnya yang berbeda dengan yang lain. Mereka terlihat hendak melakukan pelayaran jauh. Tak diketahui para laki-laki dan perempuan berkuda itu tengah menuju kancah peperangan atau melakukan migrasi atau sebuah eksodus. Pada karya lain berjudul Leaning on the Island of Hope ditampilkan gambar (masih dengan gaya dan teknik lukisan bernuansa tradisional Bali yang kental) sebuah perahu kecil merapat ke kapal dan lambung kapal terbuka. Satu tangga dari dek kapal diturunkan ke perahu. Tampak rombongan berkuda bersiap-siap mendarat. Kapal mendekati daratan. Kita membayangan bahwa Leaning on the Island of Hope merupakan sambungan dari The Ultimate Sails. Rombongan berkuda itu ternyata bukan hendak berperang namun mereka menuju suatu tanah harapan, tanah yang diimpikan.

The Ultimate Sails, ink&acrylic on canvas, 140X160 Cm, 2019

Leaning On The Island of Hope,ink and acrylic on canvas, 160X200 Cm, 2019

Advanture Time, ink&acrylic on canvas, 80X80 Cm, 2019

Vacation 1, ink&acrylic on canvas, 100X120 Cm, 2019

Dan tanah harapan yang bagaimana yang diimpikan rombongan eksodus itu? Di sinilah bila kita kemudian melihat lukisan berjudul: Adventure Time, kita akan menemukan permainan parodi Kun. Para penunggang kuda laki-laki dipimpin oleh sang ratu memacu kudanya di jalanan raya yang penuh mobil. Nampak di sebuah mobil dengan kap terbuka pengemudi dan penumpangnya adalah anggota rombongan lain. Kun membawa sosok-sosok perempuan dan laki-laki di relief plesiran ke alam modern. Pada karya: Pleasant Fight, kita melihat anggota rombongan itu – masih dengan kostum tradisional kini melayang dengan helikopter. Dua orang mengemudikan cokpit. Dua perempuan duduk di sayap kanan sembari bercengkerama. Dua laki-laki duduk di sayap kiri. Mereka melintasi awan-awan. PadaVacation 1 kita melihat para petani yang ada di relief yang membawa pikulan-pikulan serta beberapa penunggang kuda dipindahkan jalan-jalan ke Monas. Mereka berdarmawisata ke areal Monas dengan gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Hal yang sama juga pada karya: Opera House Sydney. Para penduduk ini dibawa tamasya jauh ke Sydney.

Pleasant Flight, ink&acrylic on canvas, 100X120 Cm, 2019

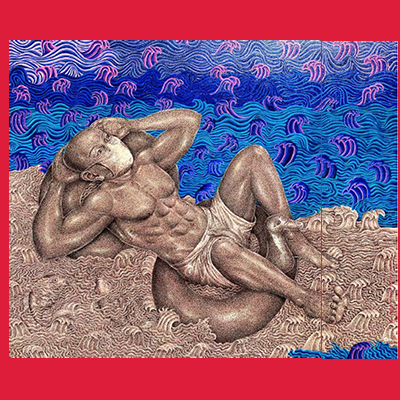

Kun juga menginjeksikan situasi pandemi ini terhadap karya-karyanya. Lihatlah Bike Parade. Ini karya yang bagus. Puluhan sosok “sang ratu” yang mengenakan mahkota namun dengan rambut yang masih tergerai panjang di punggung beramai-ramai bersepeda. Oleh Kun rombongan bersepeda ini diberi latar ornament gelombang-gelombang biru. Yang menarik bila kita perhatikan beberapa perempuan itu menggunakan masker. Terasa segar dan kontekstual. Pada On Rubber Duck, kita lihat sesosok perempuan klasik tradisi dengan kemben naik perahu-perahuan angsa dari karet yang biasa di kolam renang digunakan untuk anak-anak berkecipak air. Sementara di samping kanan kirinya kita lihat terdapat figur-figur kecil perempuan berkuda trengginas semuanya mengenakan masker. Akan halnya Sun Bathing, Kun menampilkan sosok besar laki-laki berotot, bertelanjang dada, rileks, berleha-leha (mengingatkan pada sosok-sosok lukisan laris Nyoman Masriadi), mengenakan masker tengah berjemur matahari.

Bike Parade, ink and acrylic on canvas, 140X160 Cm, 2020

On Rubber Duck, ink and acrylic on canvas, 160X200 Cm, 2020

Sun Bathing, ink and acrylic on canvas, 140X160 Cm, 2020

Terasa benar unsur yang ditonjolkan Kun adalah: play. Main-main. Di situ kejahilan, humor dan keinginan membenturkan tradisi dan pop berkelindan. Kun mengeksplorasi permainan pemindahan lokasi untuk menimbulkan makna baru pada sosok-sosok relief. Di tangan Kun sosok-sosok yang ada relief itu bisa mengarungi ruang waktu tradisi dan modern secara bersamaan. Masa lampau dan masa kini dijuktaposisikan. Penambahan unsur-unsur epidemik pada ide-ide yang bertolak dari relief menimbulkan sensasi yang aktual. Secara teknis, kombinasi melukis dengan tipe tradisi dengan cara sapuan-sapuan modern juga menyuguhkan betapa Kun memiliki ketrampilan teknis yang lumayan.

Yang mungkin menyisakan pertanyaan, adalah mengapa Kun tidak meneruskan tafsirnya tentang perlawanan. Seperti dikatakan di atas – sesuai dengan keyakinan masyarakat, Kun juga mempercayai bahwa relief di Yeh Pulu tersebut ada kaitannya dengan resistensi, perlawanan terakhir masyarakat Bedahulu melawan invasi Majapahit. Pada titik ini sesungguhnya kontinunitas persoalan bisa terbaca lebih jelas bila Kun membawa relief-relief Yeh Pulu itu sebagai bahan refleksi untuk membaca problem-problem dominasi, represi, persekusi, intimidasi yang ada di Indonesia masa kini. Ada banyak masalah di Indonesia – yang serupa di zaman invasi Majapahit itu – meski konteksnya lain. Persoalan penyerobotan tanah, pemaksaan pembelian tanah milik masyarakat-masyarakat adat misalnya – adalah hal senada yang masih terjadi dimana-mana misalnya.

An Enigmatic Motion, ink and acrylic on canvas, 2020

Tapi agaknya Bung Rektor – tak berminat ke arah situ. Dia tak ingin membaca relief tersebut dengan kaca mata pandang seorang aktivis. Itu bukan karakter Kun. Karakter Kun lebih menekankan permainan ironi. Tidak apa-apa memang. Karena memang tidak dituntut harus demikian. Namun keseinambungan refleksi antara tema relief Yeh Putu dan masa kini menjadi kurang tajam – kurang bisa terbaca langsung. Pada titik inilah angle yang dipilih Kun terasa longgar dan tidak ketat. Melihat lukisan-lukisan Kun sendiri kita bisa ingat lukisan-lukisan almarhum Wayan Bendi maestro Batuan. Wayan Bendi mendobrak lukisan tradisional. Ia sering menampilkan panorama pedesaan, pasar-pasar Bali dan sebagainya dengan gaya lukisan tradisional namun ia membubuhinya dengan aneka unsur seperti unsur helikopter, mobil dan lain-lain. Alasannya adalah bagaimanapun Bali telah berubah. Industri pariwisata telah merasuk ke mana-mana. Wisatawan-wisatawan sering digambarkan Bendi dengan sosok kartunal. Karya Bendi menjadi lain daripada lain dibanding pelukis Batuan lain. Atau Kamasan.

Di Bali, lukisan mengenai pura-pura sudah banyak dieksplorasi oleh para pelukis katakanlah oleh Ari Smith dan lain-lain. Tapi jarang yang melakukan studi intens terhadap sebuah situs layaknya Kun. Rata-rata mereka yang mengangkat unsur situs ke dalam kanvas selalu menekankan aspek magisnya. Srihadi misalnya terkenal selama puluhan tahun menggambar sisi muka Borobudur dari kejauhan dan menghasilkan berbagai macam lukisan yang memiliki kesan magis. Srihadi tak pernah masuk lebih dalam mengeksplorasi relief-relief di Borobudur maupun arca-arcanya. Semua lukisannya adalah Borobudur dari kejauhan. Betapapun demikian kesan sublim selalu mampu mencuat dari lukisan-lukisannya. Dari Batu Malang, pelukis Koboe Sarawan beberapa kali menggambar arca-arca Buddha dan Ganesha yang diletakkan dalam suasana alam mimpi yang surealis. Lukisannya sangat kuat – dan mampu membawa kita ke “suasana lain” karena Koboe mampu memadukan ketrampilan realisnya dengan visi-visi yang mengolah dunia bawah sadar.

Kun agaknya bukan pelukis yang berada di jalur itu. Pembacaannya atas relief Yeh Pulu lebih menjadi semacam pembacaan yang nakal (meski tak liar). Ia seperti dikatakan di atas lebih mengingatkan pada strategi estetis Wayan Bendi. Dalam dunia kontemporer seni rupa Indonesia, salah satu pembacaan nakal, ironik, tapi menyegarkan atas artefak sebuah candi pernah dilakukan oleh Jim Supangkat lewat karya patungnya: Kendedes. Jim menampilkan replika arca Prajnaparamita – arca tersohor dari era Singosari. Tapi Jim menampilkan sang Kendedes mengenakan celana jeans dengan resleiting terbuka. Karya Jim ini terasa kurang ajar. Tapi perlu. Karya semacam Jim demikian tak muncul lagi sekarang, padahal akan terasa menyegarkan di tengah banyak kecenderungan dunia arkeologi yang terlalu mengglorifikasikan masa lalu. Banyak para arkeolog, dalam memahami masa lalu cenderung menganggap seolah masa lalu lebih ideal daripada masa sekarang. Cenderung hermeneutika yang digunakannya – mengutip buku John D Caputo: Radical Hermeneutics tak menggunakan pisau bedah yang kritis. Seolah masa lalu penuh puncak-puncak keagungan tanpa cacat. Padahal situasi masa lalu sesungguhnya sama saja seperti masa sekarang. Selalu juga terdapat ketimpangan-ketimpangan dan konflik-konflik berdarah.

Home Sweet Home, ink and acrylic on canvas, 140X160 Cm, 2020

Here Begin at Kichen, ink&acrylic on canvas 100X120 Cm, 2019

Pendekatan-pendekatan arkeologis yang terlalu memuja masa lalu demi memunculkan identitas bangsa yang adiluhung padahal sudah ditinggalkan oleh pendekatan-pendekatan arkeologi kontemporer. Semenjak arkeolog Ian Hodder mengembangan pendekatan post prosesual dalam arkeologi – untuk menggantikan pendekatan arkeologi prosesual yang menurutnya terlalu mendekati segala sesuatu dengan perspektif sistemik – menafikan kemungkinan keunikan di tiap-tiap penemuan artefak atau situs – banyak sekali pendekatan-pendekatan arkeologi mulai menggunakan pendekatan teori-teori kontemporer ilmu sosial dari fenomenologi sampai Marxis. Di Kolumbia muncul para arkeolog yang membaca tinggalan-tinggalan raksasa Maya dan Inca dari pendekatan Marxis. Mereka tak semata-mata langsung mengagumi tinggalan-tinggalan piramida besar tapi mencoba memahami dalam konteks struktur kelas sosial. Para feminis pun mengembangkan pendekatan tubuh yang lebih egaliter terhadap pembacaan arca-arca dan tidak memihak pada idealisasi ikonografi.

Rosemary A Joyce, seorang antropolog dan arkeolog sosial Amerika misalnya. Studi-studinya banyak mengkaji temuan-temuan arkeologis di kawasan masyarakat Mesoamerican dari Honduras, El Savador, Nikaragua sampai Meksiko. Minat utamanya adalah memahami artefak-artefak temuan tersebut sebagai barang budaya hasil pembagian kerja seks dan gender dalam kebudayaan masyarakat kuno Mesoamerica. Wilayah Mesoamerica kita ketahui adalah kawasan tempat berkembangnya suku-suku maju seperti Olmec, Teotihuacan, Aztec dan Maya. Sejak tahun 80-an menurut Rosemary A.Joyce, arkeologi tertarik untuk membicarakan soal kebertubuhan. Sebelumnya, dunia mainstream arkeologi tidak menempatkan masalah kebertubuhan sebagai sebuah subyek arkeologi. Diskusi-diskusi tentang seks dan gender dianggap keluar dari ranah arkeologi. Semenjak tahun 80-an, kajian-kajian arkeologi mulai memperhatikan barang-barang temuan dari masa silam dalam konteks relasi barang-barang itu dengan tubuh individu sebagai laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, mereka yang secara seksual aktif atau mereka yang selibat atau bahkan mereka yang queer.

Searching The Hero’s Era, ink & acrylic on canvas,140X160 Cm, 2018

Pada tahun 1980-an itu banyak peneliti ilmu sosial juga membicarakan masyarakat dari perspektif tubuh. Salah satu buku misalnya adalah buku sosiolog Bryan S Tunner: The Body and Society. Rosemary A. Joyce menyebut dua orang pemikir kontemporer yang gagasan-gagasannya bisa menjadi dasar bagi analisis mengenai tubuh dalam arkeologi. Yaitu filsuf Perancis Maurice Merleau Ponty dan feminis Amerika Judith Butler. Ponty kita tahu filsuf Perancis. Akan halnya Judith Butler adalah seorang filsuf Amerika dan teoritisi gender yang karyanya telah mempengaruhi etika, filsafat politik,teori sastra dan feminisme gelombang ketiga: queer (Judith Butler adalah kakak dari Diane Butler yang kini menetap di Bali dan mengajar di paska sarjana Universitas Udayana). Menurut Rosemary A.Joyce banyak arkeolog yang mendasarkan diri pada argumentasi Butler bahwa tidak ada hal yang berlaku universal dan fix untuk merumuskan identitas individu. Identitas individu harus dilihat dari tindakan, gestur serta subyektivitas masing-masing individu. Bagi Butler, adalah ilusi pandangan yang mengatakan tubuh seseorang adalah sesuatu. Menurut Joyce pandangan Judith Butler bila diterapkan ke arkeologi akan mendorong munculnya cara alternatif untuk memahami artefak. Dalam mengidentifikasi artefak-artefak atau benda temuan, seorang arkeolog tak lagi steril dalam memahami artefak namun akan menghubungkan pemakaian artefak tersebut dengan gender dan umur manusia tertentu di masa lalu.

Menurut Rosemary A Joyce dengan memakai telaah analisa gender terjadi perubahan dalam cara memaknai misalnya figurin (arca-arca perempuan kecil). Para arkeolog sebelumnya umumnya menafsirkan figurin sebagai simbol-simbol fertilitas atau kesuburan. Sekarang ada analisis yang memaknai figurin sesungguhnya merupakan bentuk-bentuk representasi diri dari pembuatnya. Para arkeolog yang berangkat dari perspektif kesetaraan gender menyatakan bahwa dalam masyarakat kuno tidak bisa diandaikan pembuat figurin adalah selalu laki-laki. Figurin bagi mereka bukanlah objek ciptaan hasil pandangan laki-laki terhadap tubuh wanita. Boleh jadi pembuat figurin adalah juga banyak perempuan. Figurin di sini maka sesungguhnya adalah representasi diri dari tubuh pembuatnya sendiri. Figurin sesungguhnya adalah “self potrait”. Figurin dicipta berangkat dari pengalaman tubuh perempuan sendiri. Pengalaman tubuh dari masa hamil sampai masa tua.

Tea Party, ink & acrylic on canvas, 140X160 Cm, 2018

Akan halnya arkeolog lain, Zainab Bahrani, ahli Mesopotamia yang mengajar arkeologi seni wilayah Timur Dekat di Universitas Columbia Amerika melalui studi-studinya berpendapat ketelanjangan (nudity) dan penggambaran eksplisit anatomi tubuh perempuan di Mesopotamia kuno adalah jelas berhubungan dengan aspek kenikmatan seksual dan hasrat seksual perempuan. Zainab menolak pendapat bahwa ketelanjangan adalah metafora bagi gagasan kesuburan sebagaimana dipahami arkeolog-arkeolog sebelumnya. Bahrani mengarang beberapa buku. Di antaranya: Women of Babylon: Gender and Representation in Mesopotamia, Routledge (2001) dan The Graven Image: Representation in Babylonia and Assyria, University of Pennsylvania Press (2003).

Para arkeolog di masa kini juga menghindari pendekatan yang terlalu menampilkan kultur androsentrisme. Androsentrisme adalah sebuah pemahaman yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dari dunia. Lelaki dipahami sebagai patokan untuk memandang tentang dunia, tentang kebudayaan dan tentang sejarah. Pemahaman ini juga menjadikan lelaki atau pengalaman laki-laki sebagai norma bagi perilaku manusia. Arkeolog dan filsuf Alyson Wylie yang mengajar di University of British Columbia. Misalnya memperkenalkan Arheologi Gender yang pada dasarnya melawan androsentrisme dan berpendapat gender adalah sebuah konstruksi. Alyson Wyle banyak menulis buku tentang filsafat arkeologi dan kesetaraan gender dalam arkeologi di antaranya adalah: Thinking From Things: Essays in the Philosophy of Archaeology, Berkeley CA: University of California Press (1994) dan Equity Issues for Women in Archaeology, co-edited with Margaret C. Nelson and Sarah M. Nelson, Washington, D.C.: Archeological Papers of the American Anthropological Association, Number 5. (2002). Tantangan utama dalam arkeologi gender menurut Alyson Wyle adalah bagaimana arkeologi pun bisa membaca kategori perempuan dalam dirinya sendiri tanpa terpengaruh budaya androsentrisme yang dominan.

The Shadow of Heroes, ink & acrylic on canvas, 160X200 Cm, 2017

Perspektif-perspektif baru hermeneutika demikian jarang digunakan oleh para arkeolog kita dalam membaca situs dan artefak. Pada titik ini seni rupa kontemporer, sebagaimana karya Jim: Kendedes bisa menjadi karya yang menggoda atau menjahili pendekatan-pendekatan glorifikasi para arkeolog “konvensional” dan menstimulus para arkeolog mempertimbangkan pendekatan-pendekatan terbaru dalam mendekati tinggalan arkeologis. Kun sesungguhnya juga bisa dalam hal ini. Kun adalah seorang akademisi. Teori teori baru tentang tubuh dalam arkeologi dari perspektif feminis sampai fenomenologi tentunya sangat berguna bagi Kun untuk membaca relief Yeh Pulu. Apalagi dalam tafsirnya ia banyak menampilkan tubuh-tubuh perempuan.

*Penulis seorang kerani biasa, tinggal di Bekasi.