Sejarah Warna Merah dari Bongkasa

Oleh Jayakumara*

Oo yeah… I’m the great pretender…

Freddie Mercury, Great Pretender.

1

Teratai adalah nama seorang mahasiswi usia 18 tahun yang karena begitu miskinnya bersedia untuk dipoligami oleh seorang tuan tanah di desanya. Sang tuan tanah sendiri sudah memiliki tiga istri dan dengan demikian Teratai adalah istri keempat dari sang tuan tanah. Sesuai tradisi berpoligami setempat, semestinya Teratai dijemput oleh orang suruhan sang tuan tanah untuk dibawa kerumah yang baru, tapi Teratai menolak dan memilih berjalan kaki. Karenanya kedatangan Teratai di rumah calon suami tidak disambut oleh sang tuan tanah tapi disambut oleh para pembantu dengan cara memersiapkan sebuah kamar di antara kamar istri-istri tuan rumah yang lain; dan di depan kamar itu diangkat sebuah lampion sebagai tanda bahwa kamar tersebut mulai saat ini berpenghuni, yaitu Teratai sebagai istri ke empat pemilik rumah. Lampion itu berwarna merah — Rise The Red Latern.

Kurang lebih begitu sinopsis sederhana dari film garapan sutradara kondang asal Cina, Zhang Yimou. Maka, pertanyaan bisa langsung dimunculkan: apa hubungannya film Rise The Red Latern dengan pameran Ketut Suwidiarta yang bertajuk Crossing the Red Line ?

Jawabannya sederhana: merah.

Pertanyaan susulan muncul: apa arti warna merah bagi Ketut Suwidiarta ?

Ketut Suwidiarta sangat terkesan dengan garapan film-film Zhang Yimou, atau apa yang disebutnya ‘periode-periode awal Zhang Yimou’. Persisnya, saat masih tinggal di Jogya dulu pernah ada sebuah lembaga keagamaan tertentu memutar film-film Zhang Yimou secara marathon — dua hari berturut-turut, diantaranya: Rise the Red Latern, Hero, Ju-Dou, House of Flying Dagger, Road to Home, Not One Less. Sebenarnya kehadiran Ketut dalam pemutaran film itu sebuah ‘kecelakaan’. Artinya, saya yang gemar menonton film dan mencari teman untuk hadir dalam pemutaran film itu. Saya ajak pematung Adi Gunawan (yang saat itu masih mengarap skripsi – belum seterkenal sekarang). Saya tidak tahu bagaimana respon dua perupa itu terhadap film-film Zhang Yimou, karena kami berpisah untuk urusan kesibukan akademis masing-masing. Tapi sekilas saya sempat dengar komentar dari Adi Gunawan, soal film Rise The Red Latern: “Itu film apa ? Koq suami dari empat istri itu nga diperlihatkan secara utuh selama film diputar… yang dilihatkan hanya badan saja — bukan kepala”

Ketut Suwidiarta

Selanjutnya KS kembali bertemu saya di kampus yang sama di Bali dan pembicaraan film-film Zhang Yimou di antara kami kembali digelar dengan ketakjuban yang konstan. Bahkan, KS ikut hadir dalam acara pemutaran film Zhang Yimou di kelas, duduk bareng bersama mahasiswa, menyumbangkan tawa pada adegan-adegan tertentu yang sudah dihafalnya.

Secara sepintas film Raise the Red Latern berjalan dengan alur linear, datar, bahkan suram. Layar diselimuti kesuraman sebuah rumah besar dengan kamar-kamar yang dihuni para istri, sementara tuan tanah selalu pergi entah kemana dan pulang memperlakukan rumah besarnya seperti terminal, tempat mampir saja. Kamera sibuk menyorot perbincangan para istri, intrik, perselingkuhan dan dari situ kita tahu bahwa persoalan yang ditonjolkan adalah persaingan para istri untuk menarik hati sang suami agar mau mampir ke kamarnya. Persoalan jadi tajam saat salah satu pembantu rumah ketahuan mengunakan kekuatan santet untuk mencelakai Teratai. Teratai juga menjadi saksi mata bahwa terjadi pembunuhan lebih dari sekali pada para istri tuan tanah terdahulu di rumah besar itu — dan film diakhiri dengan Teratai yang gila, secara bersamaan datang seorang gadis ke rumah besar itu untuk menjadi istri kelima sang tuan tanah. Ini artinya: Rise The Red Latern.

Alur ceritera yang suram, ritme datar-linear serta kejutan-kejutan kecil tapi menghentak dalam film Zhang Yimou itu diadopsi oleh Ketut Suwidiarta dengan baik ada kanvasnya yang dipamerkan kali ini. Tidak ada tehnik plototan atau lelehan cat minyak¸begitu misalnya. Semua lukisan dibuat tipis datar, komposisi yang terkontrol dan dalam skala tertentu suram. Warna merah dibuat sebagai aksentuasi, kejutan, dan berdampingan dengan warna merah yang bisa jadi menyiratkan darah yang mengering lalu menjadi hitam — dengan garis demarkasi yang tegas.

Sebentar. Darah ?

Bagaimana simbolisasi warna ‘merah’ sebagai representasi darah bisa muncul dalam ulasan ini ?

KS memang tidak terpengaruh secara satu variabel terhadap Zhang Yimou saja, tapi ia adalah warga banjar Bongkasa — ini variabel lainnya. Sebuah desa yang berdampingan dengan desa Carangsari, asal pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional yang gugur di Puputan Margarana. Artinya, Bongkasa dianggap basis NKRI di masa perjuangan dulu, era 1945-1950-an. Sementara kita tahu, bahwa tidak semua wilayah di Bali yang begitu saja pro NKRI 100%, entah karena kepentingan diplomasi atau kepentingan lain, yang jelas suasana Bongkasa saat itu memang abu-abu, suram — merah kehitam-hitaman. Bongkasa seperti terjebak ada konstelasi politik saat itu: antara Negara Kesatuan dan Negara Federasi (yang didukung Hindia Belanda). KS sempat kontak dengan para tetangga yang secara sengaja atau tidak yang terjebak dalam situasi suram berwarna merah kehitam-hitaman di Bongkasa saat itu, tapi — seperti yang dikatakannya: “Mereka lebih memilih diam…”. Lukisan yang berjudul ‘Staring Figure’, bisa dikatakan mewakili pandangan ini. Di satu sisi ekspresi keburamannya begitu ekpslisit; di sisi lain bentuk berupa arsiran volume lebih padat pada bidang kanvas berbeda dengan lukisan yang lain, menggambarkan ketenangan sebagai background — dan menyisakan banyak ruang agar aksentuasi warna merah dan hitam tertangkap dengan jelas.

Lukisan karya Ketut Suwidiarta “Staring Figure” Acrylic, Charcoal on canvas. 130 X 150 cm, 2022

Sejarah warna merah dari Bongkasa dan pelukis kita ikut terjebak di dalamnya. Karenanya ia ingin mengatasi warna merah itu: Crossing the Red Line.

Kurang lebih, itulah konstruksi, semangat atau kredo KS dalam melukis yang serta merta ditambah kemampuan tehnis yang dimiliki pada bidang dua dimensi (kuliah di ISI, Yogya dan gelar MFA yang didapatkan dari India). Ia menyimpan dengan rapi elemen luka pada dirinya dan lalu mengeksresikan pada tema-tema sosial kemasyarakatan sebagai selubung, sehingga cap sebagai seniman yang peduli kondisi sosial pun didapatkannya — padahal dia seorang eksistensialis.

2

“Ide ini sebenarnya sudah ada sejak dulu”, katanya saat perjalanan ke Denpasar, usai menyantap masakan Padang di Ubud. Baru setelah pihak Komaneka-Ubud menawarkan semacam art resident selama 24 jam ia langsung menyambutnya dengan penuh gairah. Pameran itu sendiri berlangsung mulai tanggal 17 hingga 30 April 2022.

Gambar sampul katalog pameran Ketut Suwidiarta

Foto salah satu sudut dalam pameran lukisan Ketut Suwidiarta

Detailnya begini: pihak Komaneka memiliki program art residence pada para perupa untuk melakukan aktivitas seni selama 24 jam dan hasilnya akan di pamerkan di museum tersebut. Beberapa seniman sempat mengikuti program tersebut dan KS adalah salah satunya. “24 jam dibagi tiga hari. Jadi dalam sehari saya melukis selama 8 jam di Komaneka”, kata KS. Tapi buru-buru ia menambahkan, bahwa ia lebih dari 24 jam melukis. “Hanya lebih beberapa jam saja”, katanya.

Alhasil, KS menghasilkan 12 lukisan dalam waktu 24 jam lebih sedikit itu.

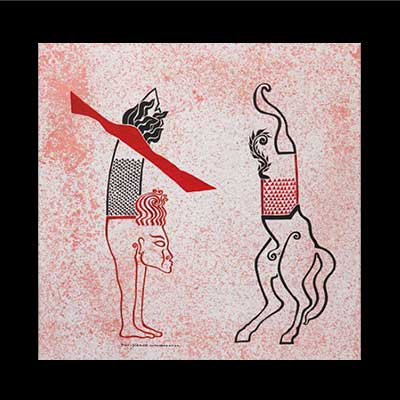

Lukisan Ketut Suwidiarta ‘Coincidence’ Acrylic on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

Lukisan Ketut Suwidiarta ‘Kuda Hitam’ Acrylic on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

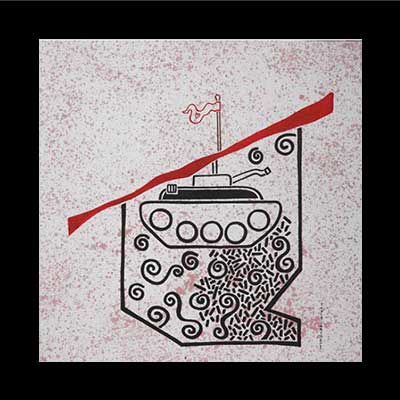

Lukisan Ketut Suwidiarta ‘Gun and Flower” Acrylic on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

Lukisn Ketut Suwidiarta ‘Parade Damai’ Acylic on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

Lukisan Ketut Suwidiarta ‘Pertemuan Ganjil’ Acrylic on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

Lukisan Ketut Suwidiarta ‘Puisi Kursi’ Acrylic on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

Lukisan Ketut Suwidiarta ‘Sintesa’ Acrylic on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

Lukisan Ketut Suwidiarta ‘V is Reaching the Sun, the Moon and the Star’ Acrylic on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

Lukisan Ketut Suwidiarta ‘Z in Red Diagonal’ Acrylic, charcoal on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

Lukisan Ketut Suwidiarta ‘Putaran Energi’ Acylic on canvas, 100 X 100 cm, 2022.

Lukisan Ketut Suwidiarta “Basic Instinct” Acrylic, Charcoal on canvas, 130 X 150 cm, 2022.

Dari dua belas lukisaan itu, sebagian besar menunjukkan garis tegas antara satu bentuk dengan bentuk lainnya dengan dilatarbelakangi sapuan kuas warna-warna ceria dengan ekspresi suram. Misalnya distingsi bentuk kuda dan tank begitu eksplisit. Berbeda misalnya dengan tiga lukisan yang berjudul ‘Staring Figure’, ‘Z in Red Diagonal’, dan ‘Basic Insict’ sosok-sosok yang ditampilkan dibatasai garis yang ambigu, distingsi garis tidak lagi tegas dengan arsiran-arsiran tehnik drawing, seolah kesalahan-kesalahan saat membuat bentuk sengaja untuk di tampilkan. Seolah-olah, tiga lukisan itu bukan KS yang melukis dan impresi seperti itu sengaja diciptakan oleh KS. Tiga lukisan itu, dari segi tehnik, di satu sisi menyisakan gaya ekspresi ‘lama’ dan di sisi lain hendak mengungkakan ’gaya baru’, yaitu nirwana dengan tehnik drawing. Lukisan ‘Staring Figure’, misalnya, mengingatkan kita pada sosok ‘Kristus Manusia Kain Kafan’. Kenapa ya ?

Ya seperti sempat disinggung pada alinea di atas: KS itu pelukis eksistensial dengan ekspresi persoalan-persoalan sosial. Ia seolah menjustifikasi common sense bahwa kepekaan sosial para perupa Bali OK punya, padahal KS bersembunyi pada common sense itu. Ia ingin mengekspresikan persoalan eksistensi-diri dan domestik di seputaran Bongkasa dengan mengunakan idiom-idiom yang tersebar di media sosial. Dunia KS adalah korelasi aku-Bongkasa, sementara idiom-idiom ekspresi ia petik begitu saja secara acak dari dunia luar; sementara desa Bongkasa tetap tenang-lestari. Ia sendiri mengakui soal itu saat melukis Kristus. Saat ditanya kenapa melukis Kristus, sementara idiom Kristus bisa dibilang minim di Bongkasa; dan tanpa ragu ia berceritera tentang urusan domestik keseharian di seputar Bongkasa, dan merancu soal warna merah yang ingin diseberanginya. Jadi, warna merah tidak identik dengan pengertian revolusi a la marxian. Tidak.

Ya seperti film-film Zhang Yimou, Raise of The Red Latern, diawal film seolah-olah kita disuguhi suatu persoalan ‘kejam’nya patrilinear, yaitu, poligami, padahal tidak, tapi persoalan fashion show saja dengan efek tragis kegilaan — persaingan antar istri. Satu indikasi yang menguatkan argumen itu: karena wajah sang suami dari awal sampai akhir film (sengaja) tidak diperlihatkan.

Demikian juga dengan film House of Flying Dagger, di awal film kita disuguhi adegan yang seolah-olah urusan yang akan dibahas berdarah-darah, yaitu pemberontak versus pemerintahan, tapi di akhir film kita tahu persoalan film bukan sehebat itu, persoalan yang diajukan ternyata cengeng juga: cinta segitiga.

Ini yang membuat KS tertawa teringkal-pingkal walau berulang kali menonton film Zhang Yimou yang disebutnya ‘periode awal’ itu dan pengalaman menonton ini, dideformasi dengan baik oleh KS pada bidang dua dimensi.

Mematahkan logika yang sudah terbangun secara common sense adalah misi dan visi Ketut Suwidiarta dan strategi (politik) yang dipakai adalah permainan hide and seek pada bidang dua dimensi. Kalau perlu membuat logika-logika baru, catch me if you can — kejarlah daku kau kutangkap.

3

Nah, saat ini — untuk karya berikutnya — bisa jadi dalam senyum yang khas itu Ketut Suwidiarta sedang bersiasat kepada para apresiannya, terutama kepada para penulis seni untuk mengambil mendali kehormatan, ‘I’m the Great Pretender’, terutama penulis dengan alur berpikir yang baku. Karena ia keberatan disebut ‘terlalu akademis’, walau sejauh yang saya tahu karya-karyanya selalu mengunakan komposisi yang ketat.

Who’s know ?

*Jayakumara, Koordinator Program Studi Filsafat Hindu, Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya. Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.