Membaca Rasina, Menikmati Sejarah

Oleh Riwanto Tirtosudarmo

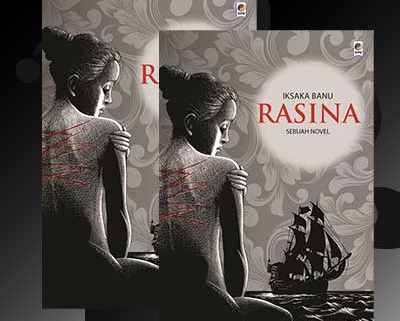

Novel baru Iksaka Banu itu dimulai dengan sesuatu yang tidak lazim. Gambar Struktur organisasi VOC dan istilah-istilah dari jabatan pengurus pusat VOC dan lembaga pemerintahan kota Batavia, abad 17-18; menjadi pembuka novelnya yang berjudul Rasina. Sebelum itu ada gambar hitam putih dari tokoh-tokoh utama yang ada sepanjang novel itu. Tapi saya kira sesuatu yang tidak lazim itu menjadi perlu karena itulah konteks “historiko-struktural” dari novel yang menurut saya angat menarik ini.

Dengan cerdik Iksaka mengantar pembaca pada semacam adegan film koboi, keributan di sebuah salon, dalam novel ini, di kedai Cina, di sebuah simpang jalan di Batavia. Dalam bab 1 ini dengan gaya bertutur salah satu tokohnya (Joost Borstveld) semacam deputi Sherif (Landdrost Ommenlanden Timur), Sang Sherif sendiri, Baljuw Batavia (Jan Aldemar Staalhart) serta yang paling penting, Rasina, budak perempuan dari Banda, yang baru berumur sekitar lima belasan tahun, tokoh-tokoh utama novel diperkenalkan kepada pembaca melalui adegan yang menegangkan. Rasina dan seorang budak lain tiba-tiba masuk kedai karena diuber beberapa tukang pukul majikannya, Jacobus de Vries. Singkat cerita, Rasina berhasil dilindungi, dan mulailah kisah selanjutnya bergerak maju.

Ini novel Iksaka Banu yang baru selesai saya baca. Sebelumnya, saya telah membaca novelnya yang ditulis bersama Kurnia Effendy, Pangeran Dari Timur (http://kajanglako.com/id-10660-post-raden-saleh.html) kisah tentang pelukis ternama pertama dari Hindia Belanda, Raden Saleh. Sebelum itu saya juga telah membaca kumpulan cerita pendeknya, Semua Untuk Hindia. Dalam novel barunya ini Iksaka kembali menunjukkan kepiawaiannya menggunakan bahan-bahan sejarah, dalam novel ini sejarah VOC, sebagai seting sosial politik, dari kisahnya. Tampaknya sejarah kolonial Belanda ini telah menjadi pilihan bagi Iksaka untuk terus menjadikannya sebagai seting sekaligus penggambarannya mengenai pengalaman manusia-manusia yang hidup pada masa itu.

Gambar 1: Iksaka Banu, penulis novel Rasina (Sumber: Istimewa)

Mengapa memilih untuk menulis novel dalam periode kolonial Belanda ini tentu hanya Iksaka sendiri yang bisa menjawabnya. Sebagai pembaca tentu ada rasa ingin tahu apa yang menjadi latar belakang dan motivasi sang penulis, meskipun hal itu menurut saya tidak merupakan hal penting. Sebagai pembaca yang banyak berkecimpung dalam dunia penelitian sosial saya hanya bisa membayangkan bagaimana Iksaka telah berusaha menggali arsip-arsip sejarah, menguasai perbendaharaan kata yang dipakai pada masa itu, membaca tulisan-tulisan para ahli tentang kehidupan masyarakat ketika itu dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana struktur-struktur kekuasaan baik yang formal maupun informal bekerja dalam zaman kolonial itu.

Novel itu oleh Iksaka disebutnya sebagai novel saja, tanpa embel-embel sejarah. Bagi saya memang embel-embel semacam itu tidak penting. Sampai disini saya jadi teringat Pramoedya Ananta Tour dengan tetralogi Pulau Buru-nya yang sangat terkenal itu. Jika Pram dengan jelas mengatakan bahwa dia menulis novelnya untuk anak muda agar mereka mengetahui sejarah bangsanya; apakah niat yang sama juga bisa ditemukan pada Iksaka Banu? Yang pasti, ketika saya menghadiri peluncuran bukunya hari Jumat malam 10 Maret 2023 yang lalu di Bentara Budaya Kompas Jakarta, ruangan itu dipenuhi oleh anak-anak muda. Saya dan Pak Peter Carey, penulis sejarah Diponegoro, yang juga hadir dalam acara itu mungkin bagian dari generasi tua yang jelas minoritas di ruangan itu. Tampaknya, diniatkan atau tidak oleh Iksaka, saya duga, novelnya akan banyak dibaca oleh anak-anak muda.

Gambar 2: Suasana peluncuran Novel Rasina di Bentara Budaya Jakarta (Sumber: koleksi foto pribadi)

Kembali tentang novel ini, plot ceritanya sesungguhnya tidak terlalu rumit, dan memang alur cerita berputar pada beberapa tokoh utamanya yang gambarnya ditampilkan di awal buku. Jika ada yang terasa spektakuler dari novel ini adalah pilihan periode sejarah dan isu-isu sosial penting seperti perang perebutan Banda, perdagangan budak dan penyelundupan opium. Dalam seting sosial di Batavia juga ditunjukkan peran penting Orang Cina. Jika ada tokoh paling utama, sebetulnya ada dua, Jam Aldemar Staalhart, Sherif (Baljuw) Batavia dan Rasina, budak dari Banda. Dalam menuturkan kisahnya, Iksaka menggunakan Joost Borstveld, deputi Sherif (Landdrost Ommenlanden Timur) sebagai sang penutur (si aku yang bercerita).

Dengan cerdik juga Iksaka membagi dua novelnya, yang pertama apa yang terjadi dengan tokoh paling utama yaitu Aldemar Staalhart, yang baru dipindahkan dari tugasnya di Siam ke Batavia, dan kakeknya Hendriek Cornelis Adam, juru tulis dan asisten pribadi dari seorang Letnan tentara VOC, Nicolaes Van Waert; yang ikut dalam penyerangan VOC menguasai Banda dibawah panglima besarnya Jan Pieterszoon Coen. Lagi-lagi dengan menarik sang novelis menggunakan Joost Borstveld, sebagai penutur, melalui pembacaannya terhadap buku harian yang ditulis oleh Hendriek Cornelis Adam, yang kemudian dikumpulkan oleh sang cucu Jan Aldemar Staalhart, dan diberi judul Conqueste.

Melalui gaya berceritanya, novel ini bergerak secara selang seling antara apa yang terjadi di Batavia sejak kedatangan Aldemar Staalhart dan kisah Banda yang diceritakan oleh sang kakek, melalui buku hariannya, yang dimulai sejak keberangkatannya mengikuti armada laut Belanda dibawah pimpinan Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen dari Batavia ke Banda tahun 1621. Rasina, budak perempuan Banda yang menjadi tokoh sentral novel ini, meskipun baru mulai secara rinci dikisahkan pada halaman 230 (kurang lebih setelah sepertiga buku) menjadi semacam pengikat dari dua zaman yang terpisah itu. Saya jadi ingat novel Pangeran dari Timur, yang mengkisahkan kehidupan Raden Saleh ditulis berdua Kurnia Effendi. Dalam novel Raden Saleh itupun cerita dibagi dua zaman. Zaman ketika Raden Saleh hidup di Eropa (ditulis Iksaka Banu) dan zaman ketika Raden Saleh kembali ke Indonesia dan secara tidak langsung terlibat dalam gerakan kemerdekaan (ditulis oleh Kurnia Effendi).

Novel Rasina ini cukup tebal, hampir 600 halaman. Tapi membacanya tidak membuat saya bosan, dan ingin terus membaca. Iksaka Banu saat saya minta tandatangannya dibuku, setelah mengantri cukup lama karena banyaknya yang ingin minta tanda tangan, ditulisnya begini: “Untuk Pak Riwanto, Semoga Terhibur !”. Sebetulnya saya sedikit kaget dengan kata “terhibur” itu, seolah novel ini ditulis seperti sinetron yang bisa menjadi hiburan. Tapi memang harus saya akui saya sangat menikmatinya, apakah dengan itu saya terhibur, saya tidak tahu. Saya kira Bung Iksaka, merendahkan diri, ketika dia menulis “Semoga Terhibur”.

Gambar 3: Mendatpatkan tanda tangan dari penulisnya, Iksaka Banu (SUmber: koleksi foto pribadi)

Novel ini bagi saya jelas bukan untuk menghibur pembacanya. Menurut hemat saya, novel yang dikerjakan dengan penelitian yang serius ini, memiliki nilai jauh dari sekedar menghibur, bahkan buat saya sebaliknya. Latar belakang saya sebagai peneliti sosial, melihat novel yang dari sudut pengerjaannya barangkali melampaui apa yang mampu dihasilkan oleh seorang peneliti sejarah, tidak saja memperlihatkan ketepatannya dalam mendeskripsikan fakta-fakta sejarah yang sangat rumit, juga penggambaran tentang berbagai suku bangsa maupun ras yang begitu beragam yang hidup dibawah juridiksi administrasi pemerintah kolonial. Bahasa dan nama-nama tentang berbagai hal yang oleh penulisnya diupayakan dalam bahasa aslinya, bagi saya ini juga melampaui tulisan para ahli ilmu sosial. Namun nilai tertinggi yang telah ditunjukkan oleh Iksaka adalah kemampuannya menghidupkan kembali sejarah dan dinamika masyarakat masa lalu itu.

Jika ada kritik saya terhadap novel ini karena paradoknya justru pada kefasihan bertutur si aku (Joost Brostveld) yang adalah kepanjangan lidah sang penulisnya, Iksaka Banu. Sepertinya tidak ada yang salah disini, namun yang sedang kita baca adalah sebuah novel, sebuah cerita rekaan, bukan risalah ilmu sosial atau traktat politik. Kefasihan bertutur dari tokoh-tokoh utama dalam novel ini bagi saya terlalu sempurna, terutama dalam menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan bekerjanya sistim-sistim yang ada dalam masyarakat saat itu, seperti sistim administrasi, sistim perdagangan budak dan opium; juga tentang hubungan-hubungan kekuasaan yang sesungguhnya sangat rumit. Juga hal penting lain adalah kemampuan penulisnya sebagai orang Indonesia yang berhasil menyelami karakter-karakter yang sebagian besar adalah karakter orang-orang Belanda. Akan sangat menarik nanti kalau novel ini dibaca oleh orang Belanda sendiri, bagaimana komentarnya, karena karakternya digambarkan oleh orang Indonesia.

Iksaka Banu memiliki gaya menulis, bak seorang pelukis yang menggambar sebuah tempat dengan rinci dan persis (precise), kalimat ini contohnya: Lantai teras dari pualam berwarna krem memenuhi keempat sisi rumah. Di setiap sisi teras ada dua set kursi dan meja bundar gaya Prancis lengkap dengan endela-jendela besar berdaun ganda yang menempel di sekujur bangunan. Di atap teras tergantung sepasang lampu Kristal besar dengan tempat lilin berpola sulur daun. Tangkai dan rantai lampu itu begitu panjang, menjulur dari atap lantai dua (halaman 90).

Seperti telah saya katakan tadi, kisah tentang Rasina baru dimulai pada halaman 230 ketika siapa dirinya mulai terkuak. Rasina yang saat itu disembunyikan di sebuah rumah kosong di kawasan Ancol (Anstjol) karena melarikan diri dari rumah pemiliknya Jacobus de Vries, seorang pengusaha kaya, pedagang budak dan opium. Rasina yang hampir bisu karena dikerat lidahnya mengalami siksaan dan pelecehan seksual luar biasa menjadikannya bukan budak perempuan biasa.

Sejak awal pembaca sudah bisa meraba akan terjadi hubungan intim antara Joost Borstveld dengan Rasina, dan hubungan ini jelas menjadi bumbu yang membuat novel ini menjadi nikmat dibaca. Tentang keintiman hubungan ini, dalam satu halamannya digambarkan dengan indah melalui tuturan Joost Borstveld, sebagai berikut: Kuamati dengan seksama perempuan di depanku itu. Bintik-bintik air yang menempel di sekujur tubuhnya berkilauan tertimpa sinar matahari sore seperti merjan-merjan mutiara yang tergerak lepas dari talinya. Bekas cambuk dan goresan pisau di bahu, dada, perut, paha, serta di punggungnya masih ada seperti yang pernah kulihat sebelumnya. Namun, alangkah menakjubkan melihat wajah yang biasa muram penuh garis ketakutan itu kini menampilkan tawa lebar berkali-kali (halaman 262-263)

Tetapi yang menjadi terasa menegangkan adalah pelecehan seksual yang dialami Rasina dari majikannya yang menyiksa, memberinya opium sebelum menikmati seksnya. Perlakuan ini menjadikan Rasina juga memiliki tingkah laku seksual yang tidak biasa, yang kemudian dinikmati bersama dengan penyelamatnya Joost Borstveld yang sedang bertugas menggali alasan apa yang diperlukan untuk membawa Jacobus de Vries ke meja pengadilan.

Hampir setengah dari buku sampai akhir, selain diselingi pembacaan buku harian kakek Jaan Aldemar oleh Joost Brorstveld tentang bagaimana secara rinci Banda jatuh ke tangan VOC, cerita bergerak sejalan dengan proses pengadilan Jacobus de Vries atas bukti-bukti yang dibawa oleh Jaan Aldemar dan Joost Brorstveld, antara lain pengakuan Rasina yang berhasil dikorek oleh Joost Brorstveld di sela-sela hubungan intim mereka. Di akhir cerita, memang bukan happy ending yang disuguhkan oleh sang novelis, namun semacam refleksi dari Jan Aldemaar Stalhart dan Joost Broetveld, sebagai orang-orang Belanda yang ingin menegakkan hukum ditengah belantara sistim kolonial yang pada dasarnya otoriter, represif dan korup.

Dengan pilihan menulis kehidupan orang Belanda pada masa kolonial Iksaka akan dengan mudah di cap sebagai penulis yang pro kolonial, atau setidaknya mau menggambarkan bahwa orang Belanda tidak seburuk seperti yang umumnya dinilai dari kacamata sejarah orang Indonesia. Membaca Rasina saya justru ingin berterimakasih pada Iksaka yang melalui novelnya ini telah menyuguhkan sebuah sejarah penting dari mulai dicangkokkannya sebuah tatanan sosial dan politik baru beserta sistim administrasi penduduknya yang belum ada preseden sebelumnya di Indonesia. Sejarah Indonesia barangkali akan berbeda dari yang ada sekarang seandainya tentara Mataram dibawah Sultan Agung berhasil mengusir VOC, sebuah lembaga dagang yang diizinkan oleh negeri induknya untuk memiliki tentara.

Kita tahu, Mataram tidak saja gagal mengusir VOC dari Batavia, namun juga kemudian harus menerima kenyataan pahit bahwa kesultanan Jawa ini seperti juga kesultanan atau kerajaan-kerajaan lainnya di seluruh nusantara harus takluk kepada kedigdayaan Belanda. Mungkin perlu dicatat disini Kesultanan Aceh sebagai benteng terakhir yang harus roboh karena kekuatan meriam Belanda. Novel ini dengan hidup memperlihatkan bagaimana tatanan sosial dan politik barat mulai ditanamkan di bumi nusantara, dengan Batavia dan sekitarnya, sebagai persemaiannya yang pertama. Jika kita hari ini melihat Istana Merdeka di Jakarta kita harus ingat bahwa itulah istana yang dibangun untuk Gubernur Jendral Belanda.

Sejarah kolonial adalah bagian dari sejarah Indonesia, bayangkan VOC berkuasa selama 180 tahun (1619-1799) sementara Indonesia merdeka belum 80 tahun (1945-2023) dan seperti kata Rickles, sejarawan Australia yang paling mendalami sejarah Jawa, “batas-batas wilayah yang sekarang bernama Indonesia itu telah digariskan sebelumnya oleh Van Heutsz,Gubernur Jendral Belanda”.

Kampung Ambon, 14 Maret 2023.

*Riwanto Tirtosudarmo adalah peneliti