Hardi dan Saya : Bertengkar 50 Tahun, Bersahabat Setengah Abad

Oleh Agus Dermawan T.*

Hardi (1951-2023) adalah pelukis yang aktif dan

progresif. Karya dan keunikan tingkah lakunya

mewarnai sejarah seni rupa Indonesia. Selama 50 tahun

saya (ternyata ) dianggap sebagai musuhnya.

———–

Kartun karya karikaturis Kompas GM Sudarta yang menggambarkan “pertengkaran abadi” Hardi (kiri) dan saya. (Foto: Penulis)

Karikaturis kondang GM Sudarta membuat kartun yang menggambarkan wajah saya dan Hardi, dengan mimik yang berbeda. Hardi dibikin sedang menyeringai dan ngamuk, sedangkan saya (yang masih berkacamata) dilukiskan sedang terkejut. “Ini gambaran Agus yang terperangah setelah melihat Hardi marah-marah,” kata Darta, sang karikaturis Kompas itu.

Menurut Darta, gambar itu merespon pertengkaran pendapat Hardi dan saya mengenai seni rupa, yang berlangsung dari tahun ke tahun, di koran, majalah dan berbagai forum. Darta mengharap agar suasana seni Indonesia dijiwai gelora adu wawasan, pemikiran dan gagasan seperti itu. “Saya rasa diskusi dan polemik yang dibangun Hardi dan Agus harus selalu ada. Agar seni selalu terjaga,” katanya.

Bertengkar sejak awal

Hardi dan saya memang selalu bertengkar sejak di tahun-tahun awal. Saya mengenalnya pada tahun 1971. Atau ketika kami bersama-sama kuliah di Sekolah Tinggi Seni Rupa “Asri” Indonesia, Yogyakarta, jurusan seni lukis.

Dalam pelajaran apresiasi sastra, dosen Sudarmaji mengajak kami sekelas mendiskusikan cerita Ikan Burbot karya Anton Chekhov, sastrawan Rusia yang sohor itu. Di situ Hardi mengatakan bahwa Ikan Burbot terlampau khas masyarakat Rusia, sehingga sesungguhnya belum perlu diapresiasikan di kelas Asri. Pendapat itu saya sangkal dengan mengatakan bahwa Burbot adalah cerita komikal tentang sikap dan sifat manusia pada umumnya, sehingga universal nilainya. Hardi mengatakan bahwa sebaiknya apresiasi sastra membahas novel semacam 1984 karya George Orwell, yang ditulis tahun 1948. “Itu ada isinya,” katanya. Saya mengatakan bahwa sastra yang dibahas harus sesuai dengan konteks sosial politik. ”Apakah novel satir politik yang ekstrim seperti 1984 itu cocok?”

Sejak itu Hardi dan saya selalu berantem. Sejumlah dosen memanas-manasi agar Hardi dan saya selalu menjaga tegangan tinggi. Bahkan Darmanto Jatman, penyair, psikolog yang jadi dosen komunikasi massa bilang berlebihan : “Kalau Hardi dan Agus ketemu dalam satu kolam pikiran, air seni rupa tidak mengalir. Dan itu tidak sehat.”

Kami – Hardi dan saya – yang terbilang sebagai “tukang pikir” kecil-kecilan, tidak pernah mengada-adakan ketegangan itu. Percikan-percikan pikirannya tampak spontan ia lontarkan. Sementara sanggahan saya juga melompat begitu saja. Lalu untuk mewadahi pertengkaran, Sukarman, dosen seni kriya, menggagas untuk menghidupkan lagi Majalah Sani, majalah intern Asri yang sedang mati suri. “Cocok. Di situ kita bisa berkelahi!” kata Hardi.

Hardi (kanan) dan saya. (Foto : Lim Hui Yung)

Pada tahun berikutnya Hardi diminta Dewan Mahasiswa untuk berceramah di kampus. Dalam acara yang dihadiri sejumlah mahasiswa dari Akademi Seni Tari dan Akademi Seni Musik itu ia melontarkan topik “Fleksibelitas Karya Seni”. Dalam sesi diskusi saya mengatakan bahwa fleksibelitas yang dianjurkan Hardi, apabila salah arah, akan menjadikan karya seni lembek. Karya seni akan kehilangan kesejatiannya, marwahnya, dan bisa-bisa akan mengikut arus dominan. Hardi tidak terima. Di luar acara ceramah ia murka kepada saya. Hardi mengatakan bahwa pendapat saya adalah hasil biusan pikiran Persada Studi Klub. Kelompok sastra asuhan penyair Umbu Landu Paranggi, yang oleh Hardi dipanggil sebagai “Presiden Maliboro”.

Hardi terus aktif dalam seni lukis dan pikiran-pikiran seni rupanya. Tahun 1973 ia menggelar pameran Kelompok Lima Pelukis Muda di Surabaya dan beberapa kota lain, bersama Siti Adiyati, Nanik Mirna, B Munni Ardhi dan FX Harsono. Dalam pameran itu ia mengetengahkan lukisan abstrak “raba-raba tekstur”. Usai pameran ia bertanya : mengapa saya tidak menulis resensi Kelompok Lima Pelukis Muda. “Takut salah?” tanyanya. (Pada kurun itu saya memang sekali-sekali menulis di Kedaulatan Rakyat, Masa Kini, dan Jawa Pos). Saya tidak menjawab. Namun, seusai pameran ia membalikkan arah keseniannya. Ia tidak lagi abstrak. “Seni rupa aku sesudah ini akan mengelola persoalan-persoalan sosial. Mungkin itu yang kamu mau,” katanya. Saya heran. Karena saya tidak pernah menganjurkan apa-apa kepadanya.

Harus cerdas berpolitik seni

Hardi adalah seniman yang selalu antusias, dan bergembira dalam berperkara. Pada Desember 1974 Dewan Kesenian Jakarta memberi Hadiah Seni Lukis Terbaik untuk menutup acara Biennale Seni Lukis Jakarta. Hadiah diberikan kepada karya Abas Alibasyah, Widayat, Aming Prayitno, AD Pirous dan Irsam. Para perupa muda menganggap hadiah itu adalah pengukuhan dekorativisme dan abstrakisme, yang selama itu terlampau kuat mendominasi seni di Tanah Air, sehingga dikawatirkan akan jadi patron. Maka para perupa muda yang dibalut label “Gerakan Desember Hitam” memprotes hadiah itu. Mereka mengirim karangan bunga berteks “Ikut Berdukacita atas Kematian Seni Lukis Indonesia” ke panggung penghargaan. Salah satu pemrotes itu adalah Hardi. Maka ayal, Hardi (bersama sejumlah mahasiswa Asri lain yang ikut menandatangani pernyataan protes) diskors, atau tak boleh mengikuti kuliah.

Saya termasuk yang tidak setuju akan skorsing ini. Lalu bersama 7 pelukis muda Asri saya menyelenggarakan pameran parodi seni lukis dekoratif Nusantara! Nusantara! di Gedung Karta Pustaka, Yogyakarta, pada Maret 1975. Pameran yang didukung budayawan dan filsuf Dick Hartoko ini bernada sinisme dan satirisme atas “kebijakan dekoratif”. Tapi, siapa yang bisa mengalahkan sang kuasa pada waktu itu? Saya pun dipanggil rektor dan juga diganjar skorsing tanpa batas waktu.

Hardi terbahak-bahak mendengar saya terkena sangsi. “Kamu salah caranya. Kamu tidak cerdas dalam berpolitik seni,” katanya.

Syahdan, dalam masa skosingnya, Hardi mendapat sponsor untuk studi di Jan van Eijck Academie, Maastricht, Belanda, pada tengah 1975. Ia kembali ke Indonesia pada 1977, dan menetap di Jakarta. Pada minggu-minggu pertama kepulangannya, ia tidak memiliki pekerjaan. Ia menelpon saya yang sudah bekerja di majalah Gadis. Ia mengatakan bahwa ia harus punya uang untuk hidup. Lalu saya menawari dia untuk menulis pengalamannya selama studi di Belanda. “Tapi tulisanku terlalu tinggi untuk dibaca para remaja,” katanya menyombong. Saya menjawab, “Nanti saya yang meremajakan tulisanmu.” Hardi terperangah dan menjawab : “Agus memang paling pandai merendahkan pekerjaanku.” Akhirnya ia menulis beberapa artikel, dan mendapat honorarium.

Namun sesungguhnya ia butuh pekerjaan tetap. Hamsad Rangkuti, sastrawan dan redaktur Horison, menawari Hardi untuk bekerja sebagai layout man majalah sastra itu. Tapi Hardi merasa tidak bisa melayout. Maka pada suatu siang, dengan gagah perwira ia datang ke kantor saya. Ia berkata, “Aku disuruh Bambang Bujono (redaktur Horison, adt) untuk belajar layout kepada Agus.” Saya pun mengajari. Karena cerdas, Hardi dengan cepat menguasai. Walaupun redaksi Horison agak mengeluh. Layout majalah seharusnya bersentuhan dengan vibrasi garbo, atau kerja yang tertib dan halus. Sementara layout Hardi menganut vibrasi vitae, ekspresif dan kasar, sesuai wataknya.

Seni grafis Hardi yang terkenal, “Presiden RI Th 2001 Suhardi” (Foto: Penulis)

Jadi tokoh Seni Rupa Baru

Hardi akhirnya hidup mapan sebagai pelukis. Ia sering mengadakan pameran tunggal. Bahkan terposisi sebagai tokoh Gerakan Seni Rupa Baru bersama Jim Supangkat, Gendut Riyanto, FX Harsono, Satyagraha, S Prinka dan lain-lain.

Dalam setiap event pamerannya ia berharap saya menulis, meski selalu dengan wanti-wanti. Pada suatu kali saya memuji pamerannya dalam tulisan berjudul Pameran Grafis dan Foto Aksi Hardi : The Ballad of Tempe (Kompas 27 Oktober 1977). Ia berbahagia membacanya.

Pada kali lain saya mengeritik beberapa karyanya. Seperti dalam artikel Pameran Seni Rupa Hardi : Hio, Pidato dan Radio (Kompas, 26 Februari 1979). Di situ saya menulis dari aspek kosmologi budaya Tionghoa : “Dalam pameran ini jelas Hardi bermain dengan simbol-simbol. Tapi dalam simbolisasi itulah Hardi serba salah. Hardi menghadirkan taplak putih sebagai simbol kesukacitaan. Padahal dalam konteks meja ber-hio, putih adalah lambang kedukaan. Lilin yang dinyalakan pun semustinya berpasangan, atau dalam jumlah genap.”

Hardi gusar atas kritik itu. Dalam berbagai forum wicara dan tulisan ia selalu mengingatkan kepada banyak orang agar hati-hati dengan tulisan “si kritikus Kompas” (panggilan Hardi untuk saya). Dan ia menulis surat pribadi, dengan di dalamnya menyebut bahwa kritik seni saya “seperti tahi”. Meskipun beberapa hari kemudian, dalam sebuah pertemuan, ia menyalami saya sambil tertawa lebar. “Bojoku (pacar, adt) sudah mengingatkan agar surat itu tidak dikirim ke kamu. Tapi terlanjur. Hahahaha!” (Bunyi surat itu saya petik di Kompas 17 Maret 1979, dalam artikel Kritikus Dendam Kesumat).

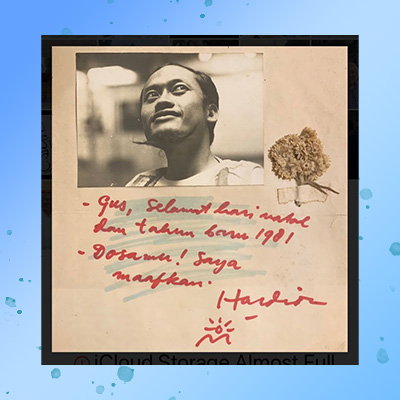

Sementara seminggu sebelum munculnya artikel tersebut, Hardi menulis : Tanpa Kritikus, Seni Rupa Indonesia Jalan Terus (Kompas, 10 Maret 1979). Kritikus yang disasar paling utama adalah saya. Pada tahun 1980 ia mengirimkan ucapan Natal kepada saya. Di kartu yang dibikin sendiri itu ia menempel foto wajahnya dalam akting monumental, dengan dihiasi tempelan bunga tanjung kering. Di halaman ucapan ia menulis : Gus, Selamat hari Natal dan tahun baru 1981. Dosamu! Saya maafkan.

Kartu ucapan Natal yang dikirimkan oleh Hardi kepada saya.(Foto: Penulis)

Saya senantiasa berdekat hati dengan Hardi, sehingga kritik atas pamerannya selalu saya lontarkan. Dalam tulisan Karya-karya Hardi : Kejujuran Memang Sering Menjerat (Kompas 2 September 1982) saya menulis : “Sebagai seniman yang mencoba mengamati lingkungan, Hardi terasa terlampau spontan. Kurang pengendapan. Hingga tak semua karyanya sanggup menelusuk ke kedalaman.” Hardi mengomel.

Pada pameran lain, saya mengutip kata-kata kritikus Kusnadi begini : “Karya Hardi lemah dalam teknik. Sementara dalam aspek isi, kritikus senior itu menganggap Hardi baru sampai taraf mengilustrasikan perasaan dan pikirannya.” (Lukisan-lukisan Hardi : Menghindari Klobotisme, Kompas, 27 Mei 1986). Hardi kembali marah, dan mengatakan bahwa saya “nabok nyilih tangan” (memukul dengan meminjam tangan orang lain). Meskipun kemudian ia berbaik kembali.

Apabila dihitung, ada puluhan tulisan saya di berbagai media massa mengenai Hardi dan pameran karya Hardi, dari waktu ke waktu. Dan semuanya bersambut dan bersahut tajam. Dan persahutan itu juga berlangsung dalam banyak pembicaraan di forum sarasehan, seminar atau diskusi, yang bersangkut dengan seni rupa, sastra, kebudayaan dan filsafat. Hardi selalu berada di garis keras dengan posisi pikiran yang berada di seberang saya.

Pada 1991 ia berpameran tunggal ke-11 di Balai Budaya, Jakarta. Ia berterus terang bahwa pameran itu untuk mencari uang. “Saya perlu dukungan kolektor. Apakah kamu bisa bantu? Dengan lobi, atau promosi,” ujarnya. Saya tersentuh. Saya pun melobi sejumlah kolektor untuk membeli karyanya, sehingga pameran pun terbilang sukses. Hardi lalu menghadiahkan lukisan Dua Penari (1988) kepada saya. Saya menolak. Dia memaksa. Akhirnya lukisan itu saya terima, untuk kemudian saya hibahkan kepada Museum Neka, Ubud, Bali, yang memang belum memiliki lukisan Hardi. Dan lukisan itu lantas masuk dalam katalog Museum Neka edisi akhir 1992.

Saya menceritakan penghibahan itu kepada Hardi. Ia berbesar hati. Dan berjanji akan mengganti dengan karya di hari kelak. Dan itu terjadi pada tahun 2000, kala ia berpameran tunggal ke-16 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Ia menghadiahkan satu copy karya monumentalnya, cetak saring Presiden RI Th 2001 Suhardi (1979). “Gus, ini Presidenmu tahun depan!” Karya yang sudah dalam pigura itu saya simpan sampai sekarang.

Hardi dengan lukisan tentang Presiden Joko Widodo. (Foto: Penulis)

Tapi tidak berarti “konflik diametral” Hardi dan saya reda. Pada acara seminar di Taman Ismail Marzuki Hardi menyerang saya yang duduk sebagai pembicara. Ia mengatakan bahwa saya adalah “Kritikus gaya pedagang Glodok”. Setelah berujar itu ia segera pergi dari forum, sampai budayawati Toeti Heraty Noerhadi menyebut Hardi sebagai “pembicara tabrak lari”. Beberapa hari setelah acara itu kami bertemu di suatu ruang pameran. Hardi memeluk saya sambil terbahak. “Saya ingin kamu dibantai,” ujarnya.

Pada satu pagelaran di Galeri Nasional Indonesia Hardi mengenalkan saya kepada Pramoedya Ananta Toer. Ia merangkul sambil berkata : “Pak Pram, ini Bung Agus, pembawa merah-putih seni rupa Indonesia!” Pram tampak tidak perduli dengan junjungan itu, karena ia memang bermasalah dengan pendengarannya, akibat digebuk tentara di Pulau Buru.

Hardi adalah seniman hiperaktif yang mampu menyelipkan waktu untuk mencipta seni grafis, kartupos, karya batik, scarf berlukis sampai senjata hias jangker atau kujang-keris. Ia juga seniman garang yang sering bertindak seperti aktivis. Bayangkan, Hardi pernah melakukan demo sambil melukis di depan Gedung DPR-MPR. Menariknya, atau cerdasnya, atau lucunya : lukisan protes gubahannya ditawarkan ke petinggi lembaga legislatif itu, dan dibeli oleh Fadli Zon, salah satu Ketua DPR.

Namun menjelang dekade kedua tahun 2000 ia menjadi lunak. Karyanya dengan sertamerta mengacu kepada fleksibelitas pasar. Satu sikap seni yang agaknya mengacu kepada wacana yang ia siarkan sendiri pada sekitar 40 tahun sebelumnya, di Asri. Maka ia pun banyak melukis pahlawan, tokoh nasional dan pengusaha besar. Semuanya digubah dalam realis ekspresif, meriah dalam warna. Lalu di kanvasnya muncul Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Try Sutrisno, Connie Rahakundini Bakrie, Joko Widodo, Chairul Tanjung sampai Dato Sri Tahir.

Pelukis Hardi (1951-2023) dan lukisannya yang menggambarkan Sultan Agung. (Foto : Keluarga Hardi)

Ia juga mencipta lukisan apik dan manis yang dilabuhkan kepada saudagar kaya, seperti Bambang Riyadi Soegomo dan EZ Halim. Atas sikapnya yang terlalu luwes itu saya sempat mengeritik : “Hardi sudah mirip commissioned artist.” Kali ini ia tidak marah. Bahkan mengaku, bahwa pada sebelum tahun 1998 ia sudah beberapa kali melukis Presiden Soeharto dengan segala junjungan. Padahal Soeharto adalah presiden yang sangat ia musuhi.

Mengikut perkembangan teknologi, beberapa tahun menjelang akhir hayatnya ia acap membuat video berkonten seni rupa. Di situ ia dengan cerdik mempromosikan lukisan-lukisannya yang terbaru. Video itu disiarkan di media sosial. Dalam berbagai video Hardi nyaris tak pernah menyebut nama saya, walau yang dibicarakan sangat berkonteks dengan saya. Atas hal itu lewat WhatsApp saya (pura-pura) protes. Dan ia menjawab : “Seorang juara pantang menyebut nama sparring partnernya”. Aha, sampai 50 tahun, Hardi masih “memusuhi” saya!

Hardi – kelahiran di Blitar 1951 – wafat pada 28 Desember 2023 lalu, dan dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Saya merasa sangat kehilangan dengan kepergiannya. Lantaran bagi saya Hardi, atau Kanjeng Pangeran Raden Haji Soehardi Danuwijoyo Adimaryono, adalah seniman sejati berwatak unik tiada duanya.

Selamat jalan sahabat.

*Kurator Seni Rupa