Extravaganza dengan “Strategi Budaya Kota”

Pameran Seni Rupa Berbagai Era – 3

Oleh Agus Dermawan T.

Pada masa sekarang perupa cenderung dituntun kurator. Kurator cenderung dikoridori promotor. Dengan menjual tiket masuk, pameran menjadi pertunjukan orang-orang kota.

DALAM tulisan bagian ke-1 (BWCF, 30 Juli 2024: Kunstkring dengan Dansa, Era Merdeka dengan Tuna Wisma) terceritakan betapa pameran seni rupa pada tengah pertama abad 20 dibekuk dalam ruang tertutup. Dalam tulisan bagian ke-2 (BWCF, 8 Agustus 2024: Semula untuk Ralyat, Kemudian untuk Hantu) terulas semangat para seniman untuk bikin pameran yang terbuka bagi rakyat kebanyakan. Suatu pilihan yang menunjukkan bahwa para seniman punya independensi dan otoritas dalam menentukan cara bersosialisasi.

Namun memasuki tahun 2000 ada perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pameran. Pada era ini, institusi pemamer terasa jauh lebih dominan daripada para senimannya. Di sini kurator sangat berperan, dengan pihak pemamer (promotor, institusi pemamer seperti museum, galeri, art space) memposisikan diri sebagai penentu.

Prosedurnya, pihak pemamer memilih pelukis untuk ditampilkan. Sementara (sebagian) pelukis “menunggu” pemamer mendatangi dan menawari. Setelah terpilih, pemamer menyodorkan temuannya ini kepada kurator. Pihak kurator lantas mengemasnya dalam paket pameran yang diupayakan bermuatan. Pada kurun ini apresiasi literer mulai dituliskan dalam hampir seluruh katalog yang diterbitkan. Penulisnya adalah kurator, yang kadang didukung pengamat seni dan kritikus. Tulisan itu diharapkan bisa jadi jembatan antara karya seni, pikiran perupa dan kurator, dengan segenap penikmat pameran.

Meski salah satu tujuannya adalah mendistribusikan karya visual, sebagian para pemamer enggan untuk mengekspos nominal dalam katalog. Tidak seperti zaman Bataviasche Kunstkring atau Balai Budaya yang terang-terangan. Institusi pemamer kurun ini hanya mencetak price list di kertas yang disembunyikan di dalam map. Tipografinya bagus, hurufnya kecil-kecil, meski bilangan rupiahnya bisa jadi sungguh besar.

Situasi pameran yang “komersial elegan” ini secara cepat terbentuk, lantaran para pemilik institusi pemamer umumnya berangkat bukan dari dunia seni rupa. Mereka ada yang bermula dari juragan tembakau, pengusaha pigura. Juga pemilik pabrik karoseri, pengusaha minyak, pejabat tinggi bank, pengusaha angkutan, pengusaha properti, kontraktor dan sebagainya. Mereka bisa jadi sedang diversivikasi usaha bahkan alih usaha. Sehingga pameran dimuati prinsip de commodo et incommodo, atau perhitungan rugi dan laba.

Munculnya aneka institusi pemamer ini didorong oleh kenyataan banyaknya perupa (terutama pelukis) yang aktif dan berusaha tampil ke permukaan pada menjelang tahun 2000 – sebagai dampak dari boom lukisan yang terjadi sejak tengah 1990-an.

Antusias perupa ini lalu disiasati secara unik oleh sejumlah pemamer. Sejumlah perupa yang belum memiliki karya banyak, namun ingin buru-buru eksis, segera dikumpulkan. Lalu dalam satu acara karya mereka dipamerkan bareng, dalam paket yang terpisah ruang. Pameran itu dikibari bendera: “Pameran Tunggal Bersama”. Dengan begitu sang perupa sudah menambah portofolionya untuk pameran tunggal. Meski yang dihadirkan dalam pameran itu mungkin hanya 12 karya, kecil-kecil pula. (Bandingkan dengan prasyarat pameran tunggal pada kurun-kurun sebelumnya, yang minimal 40 karya).

Strategi tampil bersama ini pada dua dekade kemudian, tahun 2024, diteruskan oleh sejumlah galeri yang berkumpul di Wisma Geha, Jalan Timor, Jakarta Pusat. Galeri-galeri mini di situ acap membuat pameran yang pembukaannya diselenggarakan berbarengan. Sehingga para tamu sekali datang bisa memetik banyak kembang. Sekali tepuk dapat tujuh nyamuk.

Milenium ketiga: komunitas kecil

Institusi pemamer dan perupa mulai berdiri sejajar sejak memasuki milenium kedua. Perupa (pelukis, pematung, keramikus, peseni instalasi, pegrafis) memiliki posisi tawar dengan pihak pemamer. Namun di atas perupa dan institusi pemamer duduk pihak lain yang berusaha lebih tinggi, yakni kurator. Galeri dan perupa lantas diatur kurator, yang sudah disahkan sebagai profesi baru di Indonesia. Situasi yang menurut sebagian orang agak ganjil ini tak menjadi soal asal semuanya siap secara mental, dan pameran yang dihadirkan membawakan nilai spesial.

Dalam kerjasama ini, kurator, perupa dan institusi pemamer mendorong banyak tujuan. Yakni : (1) penghadiran pencapaian reputasi seni, (2) pemapanan nama perupa, (3) pengorbitan nama perupa, (4) penyebaran wacana seni, (5) pembentukan pasar, (6) mempromosikan karya seni rupa yang digelar sebagai tontonan banyak orang, serta (7) menjadikan seni rupa sebagai bagian dari gaya hidup. Tujuh dorongan ini membawa pameran ke jalan raya kemajuan.

Namun meski berjalan ke arah perspektif yang positif, sifat pameran pada era ini diam-diam agak menenggelamkan pribadi sebagian seniman di tengah pergaulan sosial kesenian. Struktur penyelenggaraan pameran, yang secara serta-merta menjadikan kurator seolah-olah jadi juru bicara perupa, menyebabkan individu perupa selalu di belakang layar. Sehingga pada era (kontemporer) perupa seperti mahluk gagu yang tak berani bernyanyi di kerumunan publik.

Apabila dahulu masyarakat mengenal bagaimana perilaku dan kecakapan berpikir Sudjojono, Rusli, Oesman Effendy sampai Hardi, sekarang banyak orang tidak tahu bagaimana dan siapa Ay Tjoe Christine, Nyoman Masriadi. Padahal nominal karya mereka bikin kantong jadi gila. Alhasil, hanya seniman yang berani unjuk eksistensilah yang sosoknya populer di lapangan. FX Harsono, Heri Dono, Moelyono dan Nasirun contohnya.

Hal yang menggembirakan, sejak tahun 2000 katalog yang diterbitkan – cetak maupun digital – selalu tampil bagus. Bahkan banyak yang terformulasi dalam bentuk buku. Dan lantaran sebagian dari karya-karya yang ditampilkan berbentuk instalasi, maka tak sedikit katalogus yang terbit pada post event.

Layak dicatat, di luar eksebisi yang dipandu kurasi, ada juga pameran yang cukup mengandalkan seleksi. Pameran di berbagai mal besar hasil koordinasi Lanny Andriani misalnya. Pameran ini mengumpulkan karya para seniman untuk diapresiasikan dengan cara jemput bola. Gelaran yang menghibur dan bermanfaat untuk pengajaran estetik orang-orang kota.

Gemuruh art fair dan geliat museum pribadi

Pameran seni rupa diam-diam menjadi obyek kerinduan publik. Mungkin merespon kerinduan itu lantas diadakanlah Jogja Art Fair pada 2008. Sambutan masyarakat mendorong panitia menyempurnakan perhelatan itu menjadi ARTJOG (Art Jogjakarta) sejak 2010. Di sini peranan kurator Heri Pemad, Aminudin TH Siregar, Bambang Toko Witjaksono dan Hendro Wiyanto sangat besar. Mereka adalah mahluk yang bisa menyulap seni rupa menjadi pertunjukan “pop” extravaganza.

Karya seni dalam pameran besar ARTJOG 2023.

Berkibarnya Jogja Art Fair lantas menstimulasi Bazaar Art Jakarta pada 2009, yang digagas MRA Media yang meluncurkan majalah internasional Harpers’s Bazaar, Cosmopolitan, Her World dan CASA di Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya muncul Art Jakarta. Beragam jenis karya seni rupa digelar dalam kemasan mewah di ballroom hotel. Art fair yang diikuti oleh amat banyak galeri dan perseorangan ini sanggup mendatang ribuan pengunjung dalam 5 hari. Dan ketika karya-karya yang datang harus disajikan di luar ruangan, Art Jakarta lantas keluar dari ballroom. Lalu muncullah Art Jakarta Gardens, yang menggunakan Hutan Kota Senayan sebagai tempat pameran.

Ada pula festival seni rupa Art Moments Jakarta. Untuk mengembangkan visi pameran, dan untuk memanggil para pencinta seni segembira mungkin, Art Moments Jakarta bahkan bikin pameran di kamar-kamar hotel. Seperti yang diadakan di Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, Bali, pada Juni 2023 silam.

Para pengunjung Art Moments Jakarta sedang berfoto ria. (Sumber: Art Moments Jakarta).

Peserta berbagai art fair itu adalah galeri atau institusi seni, dari Indonesia dan luar negeri. Dalam acara ini, sebelum para juru pasar sibuk menjual karya-karya seni yang disajikan, para kurator berpikir keras agar art fair terkemas sebagai pertunjukan yang berkelas dan berperspektif. Seperti dikatakan kurator Enin Supriyanto, “Art fair menjadi platform promosi seniman dan karya seni Indonesia ke mancanegara. Karena itu gelaran art fair juga harus menyajikan fenomena-fenomena baru. Sehingga art fair juga berfungsi sebagai alat ukur perkembangan kesenian.”

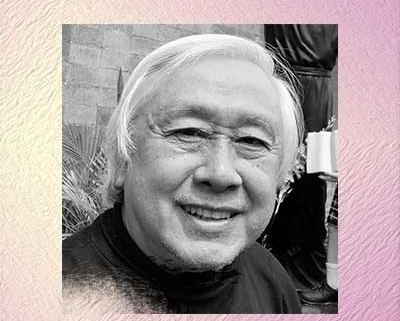

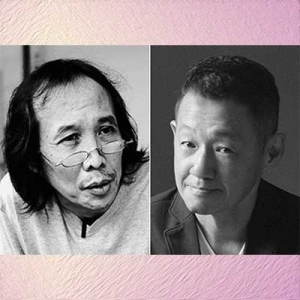

Kurator Hendro Wiyanto dan Enin Supriyanto. (Sumber: Agus Dermawan T).

Bisa diyakini masuknya konsep art fair dalam seni rupa Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Yakni ketika Bradburry International dan Yayasan Seni Rupa Indonesia menyelenggarakan pagelaran The Jakarta International Fine Arts Exhibition 1994, yang melibatkan puluhan galeri internasional dan Indonesia. Dengan menjual tiket masuk art fair yang diselenggarakan di Shangri-la Hotel, Jakarta, itu mendatangkan banyak pengunjung dalam 5 hari. Tamu-tamunya kelas menengah ke atas. Bahkan tamu asing (yang kebetulan berada di Jakarta) seperti bintang film “Rambo” Silvelter Stalone juga mampir seraya berbelanja. Sukses ini mengantar kesimpulan: seni rupa sungguh tersambut hangat apabila diapresiasikan dengan keanggunan tampilan, dan sofistikasi pasar.

Beriringan keramaian dengan art fair, muncul pula institusi swasta yang ingin memperkenalkan seni (koleksinya) kepada khalayak luas. Salah satunya adalah Museum MACAN (Modern And Contemporary Art in Nusantara) di AKR Gallery West Apartemen, Kebon Jeruk, Jakarta. Dengan tata ruang serta koleksi yang ciamik, Museum MACAN sanggup mendatangkan pengunjung.

Pengunjung di tengah karya Yayoi Kusama di Museum MACAN, Jakarta. (Sumber: Museum MACAN)

Anak-anak muda merasa bahwa interior museum dan koleksi museum sangat instagramable. “Itu sebabnya gue ama teman-teman seru-seruan selfi di sini, sambil menikmati karya seni,” kata banyak pemuda dan pemudi. Meski untuk itu mereka harus membayar tiket yang lumayan bilangannya. Kemeriahan ini mendorong Museum MACAN mengundang karya istimewa sebagai materi pertunjukan extravaganza. Di antaranya adalah seni instalasi Yayoi Kusama, perupa ikonik dari Jepang.

Kesukacitaan berseni rupa generasi muda ini juga terlihat di Komunitas Salihara, yang tampak “merias diri” dari hari ke hari. Padahal pusat kesenian di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta, ini acap menggelar jenis karya seni rupa di luar jalur mainstream. Budayawan dan wartawan majalah Tempo Seno Joko Suyono memberi amsal: “Pameran skenografi, atau seni rupa panggung teater, ramai dikunjungi milenial. Padahal mereka sebelumnya nggak pernah dengar nama skenografer Roedjito, Sjaeful Anwar, Sonny Soemarsono.” Kenyamanan dan kecantikan galeri (di samping daya tarik program) mengundang mereka datang.

Pameran “Rupa Panggung: Sepilihan Skenografi Indonesia” di Galeri Salihara, Jakarta, pada Juli dan Agustus 2024, yang banyak dikunjungi kaum milenial. (Sumber: Erlangga Bregas Prakoso).

Pada 2018 di Jalan Kebangkitan Nasional, Solo, lahir Tumurun Private Museum, yang terbuka bagi pengunjung rombongan yang (sebelumnya) membuat janji kedatangan. Tumurun Private Museum pada awalnya adalah rumah pribadi yang menyimpan koleksi seni rupa kelas tinggi. Namun setelah dirasa betapa seni itu pantas diketahui khalayak, dijadikanlah rumah itu sebagai museum.

Tumurun Private Museum – milik Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto – punya strategi lihay dalam mengapresiasikan koleksinya. Salah satunya adalah membuat pameran karya seorang seniman di museum yang berkoleksi tetap itu. Karya-karya seniman tersebut selama beberapa bulan didisplay berdampingan dengan jajaran koleksi museum yang sudah ada. Maka pengunjung yang datang akan dapat menikmati karya seniman pemamer dan koleksi museum sekaligus.

Display karya seni Tumurun Private Museum, Solo. (Sumber: Agus Dermawan T).

Menariknya, pada ujung acara sebagian karya seniman pemamer itu tidak dikeluarkan dari display, karena dibeli serta dinyatakan jadi koleksi tetap museum. Maka dengan serta merta koleksi museum bertambah. Pada bulan-bulan berikutnya diadakan pameran seniman lain, yang pada ujungnya sebagian yang dipamerkan akan jadi koleksi museum. Simak karya seni Aditya Novali, Albert Jonathan Setyawan dan lain-lain yang ada di situ. Maka, materi museum terus berkembang, dengan dikawal pengamatan pengunjung yang menyaksikan. Saya menyebut upaya ini sebagai “strategi museum tumbuh.”

Karya seni Aditya Novali yang menjadi koleksi Tumurun Private Museum, Solo. (Sumber: Agus Dermawan T).

Tumurun juga menyelipkan acara seni rupa di tengah program formal PT Sritex. Pada 17 Agustus 2024 ini misalnya, setelah upacara kebangsaan, tamu VIP dibawa ke Puri Baron, kompleks rumah besar dan klasik yang memamerkan ratusan benda seni koleksi Iwan. Dari situ tamu dituntun untuk mengunjungi Taman Patung “Surakusuma” di Pracima Tuin, Pura Mangkunegaran.

Koleksi benda seni di Puri Baron, Solo. (Sumber: Agus Dermawan T).

Di sela-sela gemuruh art fair itu pameran-pameran yang diselenggarakan galeri, museum dan promotor tetap lancar berlangsung. Mengacu gaya art fair yang necis dan mewah, pameran lain juga ikut-ikutan elegan. Pameran “Vivid Playground” yang menyajikan karya Irina Sie & Andrea, Nanna Tamara dan Tennessee Caroline di Neo Gallery, Jalan Tanah Abang, Jakarta, misalnya. Pameran yang ditangani oleh pemilik biro lelang Masterpiece Benny O Raharjo ini hadir berdandan dan bercahaya.

Begitu juga pameran “Suara-Suara” karya seni lukis Edi Sunaryo, yang digelar di Sangkring Art Space, Yogyakarta, pada Juni sampai Agustus 2024. Presentasi seni yang keren dan gagah perkasa. “Ya, maaf. Saya juga punya hak untuk gaya, megah dan sombong,” kata pelukis yang doktor seni itu, bergurau. Hal yang sama juga tampak pada pameran patung Dolorosa Sinaga dan Budi Santoso di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Juli 2024. Pameran itu kinclong berkilat-kilat, walau tema yang dibawakan adalah cerita mengenai kekejaman sosial dan politik Indonesia tempo doeloe. Dan yang dipajang adalah figur-figur orang yang lumpuh dan menjerit, dengan sisi-sisi berhias belati dan clurit.

Pagelaran seni di Selasar Sunaryo Art Space. Taman seni yang asri, anggun dan necis di Bukit Pakar Timur, Bandung.(Sumber: Agus Dermawan T).

Pameran lukisan “Suara-Suara” karya Edi Sunaryo, yang digelar anggun di Sangkring Art Project, Yogyakarta. (Sumber: Agus Dermawan T).

Zaman sekarang, untuk menarik penonton, pameran harus berkilauan, glamor dan cantik dalam kemasan. Sehingga memasuki dekade ketiga tahun 2000, mengikut kepada “strategi budaya kota”, pameran seni rupa Indonesia sudah jadi peristiwa flamboyan. ***

*Agus Dermawan T. Pengamat seni. Narasumber Ahli Koleksi Benda Seni Istana Presiden.