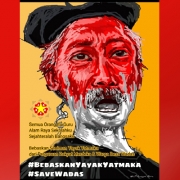

Sufi dari Lembah Ricote: Kisah tentang Kemutlakkan Allah dan Religiusitas

Oleh Tony Doludea

Anthony de Mello (1931-1987) menuturkan bahwa pada suatu petang, orang itu dengan temannya pergi ke sebuah “Pasar malam agama.” Bukan pasar barang dagangan biasa. Ini pasar agama. Namun persaingan di situ sama sengitnya dan propagandanya pun sama hebatnya.

Di kios Yahudi mereka mendapat selebaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan bahwa bangsa Yahudi adalah umat pilihan-Nya. Ya, bangsa Yahudi itu. Tidak ada bangsa lain yang terpilih seperti bangsa Yahudi.

Di kios Islam mereka mendengar bahwa Allah itu Maha Penyayang dan Muhammad adalah utusan-Nya. Keselamatan diperoleh dengan mendengarkan Nabi Tuhan yang terakhir itu.

Di kios Kristen mereka menemukan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Kasih dan bahwa di luar Gereja tidak ada keselamatan. Silahkan bergabung dengan Gereja Kudus jika tidak ingin mengambil risiko masuk neraka.

Di pintu keluar lalu ia bertanya kepada temannya itu, “Apa pendapatmu tentang Tuhan?”

Jawab temannya, “Sepertinya Dia itu penipu, fanatik dan bengis.”

Sampai di rumah orang itu berkata kepada Tuhan, “Bagaimana Engkau bisa tahan dengan hal seperti ini, Tuhan? Apakah Engkau tidak tahu bahwa selama berabad-abad mereka memberi julukan jelek kepada-Mu?”

Tuhan berkata, “Bukan Aku yang mengadakan ‘Pasar malam agama’ itu. Aku bahkan merasa terlalu malu untuk mengunjunginya.”

********

Sejarah peradaban Islam selama periode 711-1613 tidak dapat dicatat tanpa memperhitungkan sumbangan orang-orang Andalusia dengan segala bentuk budayanya. Banyak nama orang Andalusia dipuji dalam filsafat Islam, seperti Ibn Bajah, Ibn Tufayl, Ibn Rusd (Averroes); dalam sejarah Ilmu Pengetahuan, seperti Ibn Zuhr (Avenzoar), Ibn-Al Baytar, Musa Ibn Maymun; dalam Sufisme Islam, seperti Ibn Qasiyy, Ibn Arabi dan Ibn Sab‘in.

Ibn Sabín dan Ibn Arabi merupakan titik puncak Sufisme Islam Andalusia. Mereka berdua tumbuh di Semenanjung Iberia itu pada masa yang sangat genting, di mana kekuatan Kristen sedang bergerak ke arah Selatan dan di sana Khilafah al-Muwahidun (1121–1269) sedang berkuasa.

Ibn Arabi dan Ibn Sab’in tidak menjadi bagian dari kelompok tertentu, tetapi berupaya menemukan jalan spiritualitasnya sendiri, di antara berbagai kemungkinan yang tersedia di hadapan mereka.

Abdul Haqq ibn Ibrahim Muhammad ibn Nashr, lebih dikenal sebagai Ibn Sab’in lahir di Ricote Valley dekat Murcia pada 1217. Lembah Ricote dikenal juga sebagai Lembah Kaum Morisco karena kaya dengan warisan budaya orang Moor, yang telah tinggal di tanah subur itu beberapa abad sebelumnya. Ibn Sab’in artinya ‘Sang Anak Tujuh Puluh’.

Ibn Sab’in kemudian menjadi terkenal sebagai Sufi dengan tradisi filsafat yang dalam dengan arus pemikiran dan praktik yang luas, yang mengantarnya kepada pandangan monisme absolut. Ia memandang eksistensi, baik dalam sifat ilahi dan duniawi, sebagai satu bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Ibnu Sab’in memiliki tradisi kepustakaan yang sangat luas dan bermacam-macam. Ia mempelajari secara kritis tradisi filsafat dari semua penjuru peradaban. Dari filsafat Yunani, filsafat Persia dan India, Hermetisme Islam, filsafat Islam bagian Timur seperti al-Farabi dan Ibn Sina, filsafat Islam bagian Barat seperti Ibn Bajah, Ibn Thufail dan Ibn Rusyd.

Ibn Sab’in tumbuh dalam keluarga bangsawan, ayahnya adalah hakim di Murcia. Ia hidup dalam suasana penuh kemuliaan dan kecukupan. Namun sejak dari awal Ibn Sab’in telah menjauhi kesenangan hidup, kemewahan, kekuasaan dan perkara duniawi, hidup sebagai seorang Zahid.

Pada 1241 Ibn Sab’in pergi dari Murcia ke di Ceuta, Afrika Utara karena alasan politis dan tekanan dari kaum fuqaha yang membuatnya tidak lagi bebas mengajar di Andalusia. Di kota ini Ibn Sab’in mendirikan rumah suluk (zawiyah) atas dukungan istrinya.

Di Ceuta Ibn Sab’in mempelajari berbagai kitab tasawuf serta mengajarkannya kepada kaum awam. Kemudian Kaisar Frederick II (1194-1250) mengajukan pertanyaan filsafat kepadanya seputar pandangan Aristoteles. Dari jawaban-jawaban yang diberikan Ibn Sab’in itu, penguasa kota dapat mengetahui bahwa ia adalah seorang filsuf. Penguasa tersebut tidak senang dengan filsafat, lalu mengusir Ibn Sab’in dari Ceuta.

Ibn Sab’in lalu pergi ke al-Adwah kemudian menuju Bijayah. Di kota ini ia tinggal beberapa lama tetapi selanjutnya pergi ke Qabis, Tunisia. Tetapi di situ ia pun masih dimusuhi oleh seorang faqih, yaitu Abu Bakr ibn Khalil al-Sukuni. Akhirnya Ibn Sab’in memutuskan untuk pergi ke dunia Islam di wilayah Timur.

Pada 1250 Ibn Sab’in tiba di Kairo, Mesir. Namun, para fuqaha dunia Islam wilayah Barat mengirim utusan ke Mesir untuk memperingatkan bahwa Ibn Sab’in adalah seorang ateis, yang mengajarkan kesatuan Khalik dengan makhluk.

Tentang ateis, diriwayatkan oleh para bijak di Timur bahwa suatu hari pemuda ateis mengajukan pertanyaan kepada seorang Guru:

“Apakah Allah itu sungguh-sungguh ada?” tanya si ateis.

Sang Guru menjawab, “Jika engkau menginginkan saya sungguh-sungguh jujur, saya tidak akan menjawab.”

Si ateis penasaran mengapa Guru itu tidak menjawab.

“Karena pertanyaan itu tidak dapat dijawab,” kata Sang Guru.

“Jadi, Guru juga ateis?”

“Tentu saja tidak. Orang ateis membuat kesalahan karena menyangkal kenyataan yang tidak mungkin dijelaskan.”

Setelah diam sejenak, ia menambahkan, “Dan orang teis membuat kesalahan karena mencoba menjelaskannya.”

Namun selanjutnya, Ibn Sab’in masih juga dimusuhi. Salah satunya adalah Quthbuddin al-Qasthalani, yang membuat sebuah tulisan untuk menentang pandangan Ibn Sab’in. Karena itulah, sekali lagi Ibn Sab’in harus pergi dan kali ini ke Makkah.

Ibn Sab’in menyatakan berulang-ulang bahwa “Allahu faqaṭ!”, “Hanya Allah saja!”. Hanya Allah, Ia saja, Yang Tunggal di dalam kekhusus-Nya dan yang lainnya adalah hanya hasil dari daya khayal dan bentukan mental manusia belaka. Untuk itu Ibn Sab’in diberi gelar “Qutb ad-Din” (Kutub Agama).

Pandangan al-Wahdah al-Mutlaqah Ibn Saba’in digali tidak hanya sebatas menggunakan pemikiran rasional dan intuisi saja. Namun didasarkan pada ayat-ayat al-Quran, “Dia itulah Yang Awal dan Yang Akhir. Yang Dzahir dan Yang Bathin” (al-Hadid, 3). “Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.” (al-Qashash, 88), serta beberapa hadis.

Baqi Ibn Sab’in hanya ada satu wujud yang benar-benar ada, yaitu Wujud Mutlak. Sedangkan yang selainnya adalah wahm (ilusi). Wujud yang banyak, yang dicerap oleh pikiran dan ditangkap oleh panca indra, bukanlah wujud hakiki. Wujud hakiki itu hanya satu. Yang satu itu pun senantiasa ada dan tidak pernah tidak ada. Bahwa sesuatu yang pernah tidak ada dan memiliki akhir keberadaannya, bukanlah Wujud, karena keberadaannya berdasar kepada wujud lain.

Ibn Sab’in tidak puas dengan pandangan al-Wahdah al-Wujud Ibn Arabi (1165-1240). Menurutnya Ibn Arabi masih membuat pembedaan sekaligus pemyamaan juga menyisakan jarak dan penyatuan antara Allah dan penampakan-Nya. Bagi Ibn Arabi wujud hanya ada satu yaitu Allah, sedangkan selain-Nya adalah tajalli (penampakan-Nya). Satu-satunya wujud adalah Allah, tidak ada wujud selain wujud-Nya. Wujud yang hakiki hanya milik Allah, segala sesuatu selain Allah tidak memiliki wujud.

Namun menurut Ibn Sab’in, segala sesuatu yang terpikirkan dan teralami adalah ilusi, atau maratib (kategori/konsep) yang terbentuk dalam pikiran dan perasaan. Ilusi sama sekali tidak memiliki esensi. Maka segala yang muncul dalam pikiran dan perasaan bukanlah sesuatu yang memiliki esensi.

Konsep tentang sesuatu tidak lain adalah persepsi pikiran dan perasaan tentang sesuatu itu dan tidak memiliki esensi. Bahkan, akal dan perasaan itu sendiri pun adalah ilusi. Maka segala sesuatu yang muncul dari ilusi adalah ilusi pula. Tetapi Wujud bukanlah ilusi, namun Kebenaran Mutlak dan hanya satu, yaitu Wujud Allah.

Melalui al-Wahdah al-Mutlaqah-nya itu Ibn Sab‘in menempatkan ketuhanan pada wilayah yang absolut. Ia ingin menempatkan Allah sebagai Kemahaesaan Mutlak yang tidak dapat ditandingi oleh apa pun dan siapa pun.

Sebab, Wujud Allah adalah sumber bagi segala yang ada dan yang akan ada. Allah adalah sumber semua yang ada pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Wujud material yang tampak, harus dikembalikan kepada Wujud Mutlak yang bersifat spiritual.

Maka segala pembedaan dalam realitas seperti awal dan akhir, lahir dan bathin, azali dan abadi, tidak ada perbedaan dalam pandangan wujud hakiki.

Sehingga bagi Ibn Sab’in tidak ada penciptaan, emanasi, identitas, hakikat, esensi aktif dan daya yang mengetahui segala yang diciptakan. Kecuali esensi azali yang Wujud-Nya tidak berawal dan berakhir, yang oleh cahaya dan wujud-Nya sagala maujud mendapatkan sinar. Sifat-sifat wujud itu bukan tambahan bagi esensi-Nya.

Meskipun alam ini hanya wahm, namun ia tidak dapat dipisahkan dari Wujud Mutlak. Hubungan antara keduanya adalah hubungan antara yang universal, oleh Ibn Sab‘in disebut huwiyah, wajib al-wujud (wujud niscaya) atau al-rububiyah (ke-Tuhan-an), dengan yang juz’i (partikular) yang ia sebut mahiyah, mumkin al-wujud (wujud potensial) atau al- ubudiyah (ke-Hamba-an).

Artinya, Wujud Mutlak disebut kulli dan alam semesta sebagai juz’i. Orang tidak dapat mengenali yang kulli tanpa adanya juz’i. Sebaliknya, yang juz’i tidak akan ada tanpa yang kulli. Oleh sebab itu, segala yang terindrai, terpikirkan dan terasa adalah juz’iyat, yang melaluinya orang dapat mengenal yang kulli.

Menurut Ibn Sab‘in, secara substansial, antara yang kulli dan juz’i bukanlah sesuatu yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang mutlak, yaitu al-Wahdah al-Mutlaqah.

Kulliyat adalah munculnya alam secara menyeluruh dari Yang Esa. Juz’iyat adalah munculnya alam secara parsial dari Yang Mutlak. Yang Esa adalah penyebab (‘illah) bagi kemunculan segala mawjudat.

Namun, Ibn Sab’in tidak pernah menyebut bahwa alam ini Allah. Baginya, alam adalah ilusi dan ia mengidentifikasi alam sebagai wujud muqayyad (eksistensi terbatas). Sementara wujud-wujud yang akan muncul, seperti kiamat, surga, neraka, disebut sebagai wujud muqaddar (eksistensi yang ditakdirkan kemunculannya). Itu semua bukan Wujud Mutlak, meskipun hakikatnya tidak lain adalah Wujud Mutlak itu sendiri. Allah benar-benar imanen dalam alam, karena Dialah yang menjadi realitas alam ini.

Dengan kata lain, tidak akan ada universalitas tanpa partikularitas, begitu pun sebaliknya, dan tidak akan ada wujud niscaya tanpa wujud potensial, begitu juga sebaliknya dan begitu seterusnya.

Menyatunya universalitas dan partikularitas, serta berkaitkelindan keduanya itu dengan yang asali, itulah Wujud. Meski segala sesuatu selain Wujud Mutlak hanya ilusi, tetapi ia tetap memiliki makna. Maka melaluinyalah orang dapat mengenal Wujud Mutlak itu.

Ibn Sab‘in percaya bahwa “Allah adalah pemberi petunjuk, tiada Tuhan selain-Nya”, “Tuhan (al-Haqq) adalah sesuatu yang selainnya akan binasa kecuali dzat-Nya, hanya kepada-Nya manusia meminta pertolongan”. Dari ungkapan ini, Ibn Sab‘in tegas mengakui transendensi Allah.

Pada dasarnya semua upaya Ibn Sab’in terebut melanjutkan persoalan logika Aristoteles yang telah diangkat oleh Porphyry (234-305) dari Tirus dalam bukunya Isagoge (Pengantar). Porphyry mempermasalahkan apakah universalitas (genera) dan partikularitas (species) itu sungguh ada pada benda/objek secara objektif atau hanya sebuah konsep belaka. Dan apabila mereka memang ada, apakah mereka itu berwujud atau tidak berwujud, apakah mereka terpisah/terlepas dari dan apakah dapat ditangkap oleh panca indra.

Ibn Sab‘in membedah logika Aristotelian tersebut dan melakukan kritik terhadapnya dalam Buddy al-‘Arif dengan menggunakan pemikiran yang berpijak pada doktrin Kesatuan Mutlak. Melalui logika yang diajukannya, yaitu Mantiq al-Muhaqqiq ia menyatakan bahwa gagasan universal tersebut adalah satu. Tidak ada tambahan apapun. Tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi dalam hakikat, sebagaimana dalam logika Aristotelian itu.

Mantiq al-Muhaqqiq adalah logika yang bersifat gnostik-intuitif. Logika ini tidak berpijak pada penalaran rasional, seperti induksi dan deduksi. Namun berpijak pada nilai-nilai keilahian, yang olehnya manusia mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat dan mampu mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui. Karena ini adalah logika intuitif.

Dari sini, Ibn Sab‘in menggunakan logika sebagai alat untuk mencapai tingkatan spritual setinggi-tingginya. Karena baginya, logika sesungguhnya adalah daya intuitif untuk mencapai transendensi.

Dari kritik-kritiknya terhadap logika Aristotelian itu, secara tidak langsung ia telah mengatakan bahwa para filsuf Peripatetik tidak memahami logika. Karena logika formal Aristotelian memiliki satu kelemahan fatal, yaitu adanya pluralitas wujud, yang pada hakikatnya bersifat ilusi. Padahal sejatinya, hakikat wujud adalah satu, yaitu Kesatuan Mutlak.

Hal penting yang telah dicapai Ibn Sab‘in dalam Mantiq al-Muhaqqiq-nya itu adalah bahwa hakikat itu sesungguhnya bersifat primordial (fitrah), yang memang bersemayam dalam jiwa manusia. Sementara bentuk-bentuk definisi dan argumentasi juga terdapat di dalam jiwa secara fitrah.

Bentuk-bentuk itu tetap secara abadi di dalam jiwa, tidak berubah-ubah. Dengan demikian, logika muhaqqiq tidak membutuhkan definisi, karena lewat definisi orang hanya mencari dan menemukan sesuatu yang sudah ada.

Ibn Sab’in juga berpendapat bahwa jiwa dan akal adalah sebuah misal. Tidak ada wujud kedua hal itu, tetapi kedua wujud tersebut berasal dari wujud yang satu. Sementara definisi dan makna tunggal universal dan kategori partikularitas yang mengandaikan pluralitas wujud adalah hanya ilusi.

Bagi Ibn Sabi’n al-Wahdah al-Mutlaqah adalah objek formal dari ‘Ilm al-Tahqiq. Orang yang menapaki jalan untuk mencapai ilmu tersebut disebut al-Muhaqqiq (pencapai kebenaran).

Untuk mencapai ‘Ilm al-Tahqiq tersebut, orang memerlukan proses panjang. Tidak hanya melibatkan intelektual saja, tetapi juga melalui penyucian rohani. Penyucian spiritual pun tidak dapat dicapai tanpa melaksanakan syari’at secara ketat dan konsisten disertai penghayatan kalbu.

Proses ini disebut safar (perjalanan rohani) dan orang yang menapakinya disebut musafir (penempuh jalan rohani]). Ibn Sab‘in tidak pernah mengesampingkan kedudukan syari’at, khususnya Fiqh dalam pencapaian ‘Ilm al-Tahqiq.

Ketika musafir telah mampu menjalani syari’at secara ketat dan konsisten dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Maka ia akan mencapai keyakinan tentang adanya Kebenaran dan Kebaikan Mutlak.

Jika tidak ingin terjebak dalam ilusi yang menipu, seorang musafir harus berani membersihkan diri dari ilusi-ilusi pikiran, yaitu konsep-konsep yang berlaku dalam logika formal itu.

Segenap alam raya ini sebenarnya mengacu kepada satu Titik Poros dan semuanya berusaha untuk mendekati-Nya. Tetapi karena kegelapan jiwa, tidak semua orang mampu mendekati-Nya. Keinginan untuk mendekati-Nya seringkali terhalang oleh tabir-tabir kegelapan itu. Saat cahaya syari’at didapatkan, maka orang akan memperoleh cahaya dan terterangi untuk dapat berada di sisi-Nya.

Menurut Ibn Sab‘in, syari’at mungkin hanya dapat mengantarkan para musafir kepada kedekatan dengan Kebenaran Mutlak. Tetapi tidak dapat mengantarkannya mencapai Kebenaran Mutlak itu. Kebenaran Mutlak hanya dapat dicapai dengan sebuah pengetahuan, yaitu ‘Ilm al-Tahqiq yang berakar pada pemahaman sempurna tentang al-Wahdah al-Mutlaqah.

Ibn Sab‘in juga menjelaskan bahwa ada tiga perhentian yang harus dilalui seorang musafir dalam safarnya, yaitu Taubat, Wara‘ dan Zuhud. Taubat adalah kembali dari keyakinan adanya kemajemukan dalam Kesatuan Mutlak. Wara‘ adalah menjadikan syari’at di sebelah kanannya dan akal di sebelah kirinya. Zuhud yaitu meninggalkan segala sesuatu selain Allah secara mutlak.

Selain itu, Ibn Sab’in mengajarkan ritual-ritual dalam safar, antara lain adalah mengasingkan diri dari hiruk pikuk duniawi (alkhalwah wa-al-‘uzlah), berpuasa, yang akan membuat seorang muhaqqiq melihat jelas bagaimana menyatunya alam material dan alam intelek yang majemuk dan selalu memanjatkan doa kepada Allah, Sang Wujud Mutlak.

Kisah perjuangan berat manusia untuk memahami Yang Tak Terpahami tersebut juga pernah diriwayatkan oleh para bijak Timur Tengah, bahwa pada suatu hari seorang mistik pulang dari padang gurun.

“Katakanlah, seperti apakah Tuhan itu!”, tanya orang-orang mendesak.

Tetapi bagaimana mungkin mengungkapkan dalam kata-kata apa yang dialaminya dalam lubuk hatinya yang paling dalam? Mungkinkah mengungkapkan Yang Mahabesar dalam kata-kata manusiawi?

Akhirnya ia memberi mereka sebuah rumusan -begitu kurang tepat dan serampangan saja- dengan harapan bahwa beberapa dari antara mereka mungkin akan tertarik untuk mencari sendiri apa yang telah dialaminya.

Namun mereka berpegang kuat pada rumusan itu, mengangkatnya menjadi naskah suci. Mereka memaksakannya kepada setiap orang sebagai kepercayaan suci. Mereka bersusah-payah menyebarkannya di negeri-negeri asing. Bahkan ada yang mengorbankan nyawanya demi rumusan itu.

Orang mistik itu pun menjadi sedih. Mungkin lebih baik, seandainya dulu ia tidak pernah berbicara.

De Mello juga memiliki cerita tentang hal yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda. Pada suatu kesempatan setan sedang berjalan-jalan dengan temannya. Mereka melihat seseorang membungkuk dan memungut sesuatu dari jalan.

“Apa yang ditemukan orang itu?” tanya si teman.

“Sekeping kebenaran,” jawab setan.

“Apakah itu tidak merisaukanmu?” tanya si teman.

“Tidak,” jawab setan. “Aku akan membiarkan dia menjadikannya kepercayaan agama.”

Kepercayaan agama merupakan suatu tanda, yang menunjukkan jalan kepada kebenaran. Namun orang yang kuat-kuat berpegang pada penunjuk jalan, tidak dapat berjalan terus sampai ke kebenaran. Sebab, ia mengira seakan-akan sudah memilikinya.

********

Perjalanan hidup Ibn Sab’in sebagai Sufi yang terusir itu pada akhirnya menghantarkannya sampai di Makkah. Abu Nami, penguasa kota tersebut adalah seorang syarif dan menyambut baik kedatangannya.

Di Makkah Ibn Sab’in dapat hidup tenang dan tenteram. Namun ia tetap mengajarkan pendanganya tersebut, menulis beberapa karya dan bai’at penduduk Makkah kepada Sultan Zakaria ibn Abu Hafsh, raja Afrika.

Di kota ini pula ia mengadakan surat menyurat dengan Najmuddin ibn Israili, murid Ibn Arabi. Ia juga mempunyai hubungan yang baik dengan raja Yaman, yaitu al-Muzaffar Syamsuddin Yusuf, meskipun seorang menteri raja tersebut membencinya.

Pada dua tahun terakhir hidupnya, fiqaha Makkah pun mulai memusuhinya, sehingga Ibn Sab’in berencana untuk pergi ke India. Tetapi sebelum keinginannya itu tercapai, Ibn Sab’in meninggal pada 1271.

Dikabarkan bahwa Ibn Sab’in meninggal karena bunuh diri, tetapi banyak yang menyangsikan hal itu. Namun ada yang menyatakan bahwa ia meninggal karena diracun menteri Yaman yang membencinya itu. Meskipun demikian, dugaan terkuat adalah ia meninggal dunia secara wajar.

De Mello melanjutkan ceritanya, bahwa pada suatu akhir pekan teman-teman Yesus mengajak-Nya menonton pertandingan sepakbola. Karena Yesus Kristus berkata bahwa Ia belum pernah menyaksikan pertandingan sepakbola.

Sebuah pertandingan sengit berlangsung antara kesebelasan Protestan dan kesebelasan Katolik.

Kesebelasan Katolik memasukkan bola terlebih dahulu. Yesus bersorak gembira dan melemparkan topinya tinggi-tinggi. Lalu ganti, kesebelasan Protestan yang mencetak gol. Dan Yesus bersorak gembira serta melemparkan topinya tinggi-tinggi lagi.

Hal ini rupanya membingungkan orang yang duduk di belakang mereka. Orang itu menepuk pundak Yesus dan bertanya, “Hei, anda ini bersorak untuk pihak yang mana?”

“Saya?” jawab Yesus, yang rupanya saat itu sedang terpesona oleh permainan itu.

“Oh, saya tidak bersorak bagi salah satu pihak, Saya hanya senang menikmati permainan ini.”

Penanya itu berpaling kepada temannya dan mencemooh Yesus, “Ateis!”

Sewaktu pulang, Yesus diberitahu oleh teman-teman-Nya tentang keadaan agama di dunia dewasa ini.

“Orang-orang beragama itu aneh, Tuhan,” kata mereka.

“Mereka selalu mengira bahwa Allah ada di pihak mereka dan melawan orang-orang yang ada di pihak lain.”

Yesus mengangguk setuju. “Itulah sebabnya Aku tidak mendukung agama. Aku mendukung orang-orangnya,” jawab-Nya. “Orang lebih penting daripada agama. Manusia lebih penting daripada hari Sabat.”

“Tuhan, berhati-hatilah dengan kata-kata-Mu,” kata salah seorang di antara mereka dengan was-was. “Engkau pernah disalibkan karena mengucapkan kata-kata serupa itu.”

“Ya, dan bukankah itu justru telah dilakukan oleh orang-orang beragama?” jawab Yesus sambil tersenyum kecut.

—————–

Kepustakaan

De Mello, Anthony. Doa Sang Katak 1. Kanisius, Yogyakarta, 1990.

De Mello, Anthony. Doa Sang Katak 2. Kanisius, Yogyakarta, 1990.

De Mello, Anthony. Burung Berkicau. Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1994.

De Mello, Anthony. Berbasa-basi Sejenak. Kanisius, Yogyakarta, 1997.

Gufron, Iffan Ahmad. Konsep al-Wahdah al-Mutlaqah Menurut Ibn

Sab’in. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

Hasan, Puad. Pseudo-Hierarki Ilmu: Studi atas Pemikiran

Klasifikasi Ilmu Ibn Sab‘in. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Leaman, Oliver. History of Islamic Philosophy. Routledge, London, 2013.

Leaman, Oliver. The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy. Bloomsbury Publishing, London, 2015.

Leaman, Oliver and Nasr, S. H. (Ed.) History of Islamic Philosophy. Taylor & Francis, Oxford, 2013.

Nasr, S. H. Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy. State University of New York Press, New York, 2006.

Westerveld, Govert. Ibn Sab’in of the Ricote Valley; The First and Last Islamic Place in Spain. Spain, 2014.

*Penulis adalah Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia