Mengeja Seni Rupa Islami Nusantara

Oleh Agus Dermawan T.

Seni rupa Islami di Indonesia adalah “Seni Rupa Islami Nusantara”. Filosofi budaya daerah dan unsur visual budaya daerah bertemu dengan spirit Islam yang Arabiah.

———-

PADA SUATU suatu tahun di bulan puasa, pelukis dan sastrawan Danarto (1941-2018) asyik menggoreskan runcing rapidonya. “Saya sedang bikin ilustrasi ucapan selamat Idul Fitri untuk sebuah majalah,” katanya. Ilustrasi pun jadi. Apa yang tampak? Ternyata yang tergores di kertasnya adalah sosok Puntadewa, sulung dari keluarga Pandawa dalam lelakon Mahabharata.

Kok Puntadewa? Seniman yang menulis kitab Orang Jawa Naik Haji itu dengan kalem menjelaskan.

“Puntadewa, yang biasa dipanggil Yudhistira, adalah contoh manusia yang paling dekat dengan perintah Allah. Ia sosok yang paling selaras dengan ajaran kesabaran dalam beberapa surat Al Baqarah. Ia pemaaf, sejalan dengan ajaran yang terpetik dalam surat Ali Imran, ” katanya.

Lukisan Danarto untuk Idul Fitri, “Puntadewa”. (Sumber: Penulis)

Ia lantas menunjukkan ayatnya yang tertulis dalam bahasa Arab, untuk kemudian disimpulkan ke dalam bahasa Jawa : Sura dira jayadiningrat, lebur dening pangastuti. Sabar iku ingaran mustikaning laku. Artinya : segala sifat keras hati hanya bisa dikalahkan dengan sikap lembut dan sabar. Dan kesabaran itu adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan.

“Bila Sunan Kalijaga mengangkat keluarga punakawan wayang sebagai keluarga Islami, sejak tahun 1960-an saya memposisikan Puntadewa sebagai sosok yang merefleksikan sifat sejati orang Muslim,” tuturnya.

Mengingat ia ahli menulis indah, saya bertanya : mengapa surat Al Baqarah dan Al Imran itu tidak sekalian dituliskan dalam kaligrafi Arab untuk menyertai ilustrasinya. Bukankah aksara Arab itu begitu indah dan total Islami? Dengan tenang ia menjawab, “Seni yang Islami tidak harus bernuansa Arab. Seni Islami tidak harus mengacu kepada kufisme (induk aksara Arab, abad ke-4, adt). Tidak harus menyertakan ornamen era imperium Ottoman, yang secara klasik dianggap ikon seni Islam.”

Di Indonesia, lanjutnya, seni Islami bisa beraroma Bali, boleh bergaya Betawi, boleh bernuansa Bugis atau Batak, dan boleh beratmosfir Cina. Bahkan boleh saja bersuasana hati pribadi penciptanya. “Lha, seni Islami saya ini jangan-jangan beraroma sufisme Jawa,” katanya.

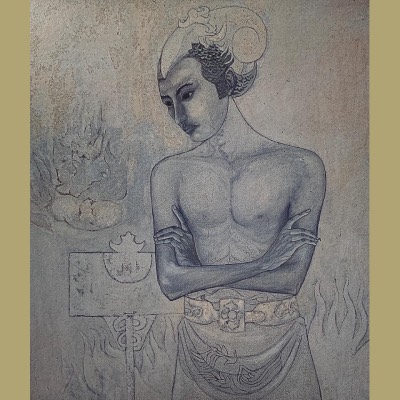

Tafsir keislamian karya Danarto itu mengingatkan kita kepada cerita lukisan A.D. Pirous, seniman besar kelahiran Aceh yang ahli khat (kaligrafi Arab). Pada suatu kali Pirous melukis pantai di Aceh pasca tsunami. Di situ ia tak sedikit pun memaktubkan khat. Lantas karya tersebut oleh sejumlah “pemaham Pirous” dianggap sebagai pemandangan biasa yang tidak Islami, atau tidak bernilai Islam. Pirous tersenyum membaca respon itu. “Tanpa khat, lukisan saya secara konseptual menyampaikan tema yang diberangkatkan dari pemahaman tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur (keutuhan, kerapuhan dan kerusakan, adt) segala benda di alam semesta,” katanya. Dan itu adalah Islam.

Lukisan Islami AD Pirous, “Sastra Perang dan Rencong”. Membawa budaya Aceh. (Sumber: Penulis)

Dari situ ingatan beranjak kepada kejadian atas lukisan H. Mustofa Bisri alias Gus Mus, penyair dan pemimpin Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, Rembang. Beberapa belas tahun silam sejumlah lukisannya dipamerkan di Jakarta. Karyanya yang tidak berkaligrafi oleh sejumlah pengunjung dianggap sebagai hiburan visual yang dicipta oleh “umat biasa”. Sementara lukisan kaligrafisnya yang berjudul Bismilah dengan segera dijunjung sebagai Islami, dan meneguhkan eksistensi Gus Mus sebagai “Kyai Artistik dan Ustadz Seni”. Padahal, katanya, semua karyanya adalah pancaran batin seorang Muslim, sehingga otomatis Islami.

Allah menyukai yang indah

Menetapkan mana karya seni rupa Islami dan mana yang bukan, kiranya memang harus bertolak dari pemahaman dari mana penciptaan seni itu dimulai. Bagaimana konsepnya, apa niatnya, apa landasannya, dan bagaimana pelaksanaannya. Hingga dari situ bisa dieja aspek-aspek filosofis dan spirit Islami yang tersimpan (secara tidak nyata) di dalamnya.

Untuk menjelaskan hal itu menarik bila kita membuka sebuah dokumen yang berupa kalender bertarikh 1998. Kalender langka itu (karena sampai sekarang belum muncul lagi yang semacam), berilustrasikan patung-patung Islami karya sejumlah seniman Indonesia, seperti Sunaryo, Arsono, Iriantine Karnaya, Hendrawan Riyanto, dan sebagainya.

Banyak yang terkejut atas munculnya kalender patung itu. Lantaran ternyata patung-patung tersebut nyaris tidak mengacu kepada sifat-sifat visual yang Arabis. Tidak tampak simbol-simbol konvensional seni Islam, seperti yang sudah terlanjur difahami oleh publik umum.

Atas seni patung Islami yang nonkonvensional tersebut Abdul Hadi WM (1946-2024), penyair dan ahli seni Islam menjelaskan.”Yang disebut seni Islami ialah seni yang isinya merupakan ungkapan ibadah dan puji-pujian kepada Sang Maha Pencipta. Yang dipentingkan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam karya-karya itu, dengan menyangkutkan ihwal moral, akhlak, dan aspirasi. Yang semuanya bersumber dari hasrat seniman untuk merefleksikan keimanan atau zikir, dan menyampaikan perenungan atau musyahadah.”

Kaligrafi instalasi kasur sutra Arahmaiani, “Benang”. (Sumber: Penulis)

Lalu, syahdan banyak perupa Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji merasa luluh dalam upacara tawaf mengelilingi Ka’bah dan sa’i. Sepulang dari sana mereka lantas menggambarkan apa yang dialaminya dalam karya seninya, berupa lukisan, patung seni grafis, seni instalasi dan lain-lain. Dalam banyak manifestasi itu tidak sedikit karya yang sama sekali tidak memaktubkan simbol-simbol Arabis. Lantaran mereka lebih lebur ke dalam hal-hal yang batiniah daripada yang sekadar lahiriah. Lebih lebur ke dalam penghayatan ketimbang penglihatan.

Maka ketika Affandi (1907-1990) naik haji dan lantas merekam kejadian di seputar Ka’bah pada 1977, yang jadi fokus perhatiannya justru rembulan sabit yang mengapung di langit. “Rembulan adalah lambang kemahakuasaan dan keindahan Tuhan. Insyaallah lukisan saya Islami,” kata Affandi seraya menyantap ketupat, yang di Arab pasti susah sekali didapat.

Lukisan Affandi, “Ka’abah di Waktu Malam”. (Sumber: Penulis)

Begitu juga ketika Hardi (1951- 2023) pulang dari Mekkah dan menggambar Ka’abah dengan matahari besar bercahaya kuat. “Yang saya lukis adalah matahari di atas Ka’abah. Bukan simbol-simbol Arabikal yang berkali-kali saya temukan di sana. Dan lukisan Islamik ini hadir dengan gaya saya,” katanya.

Affandi dan Hardi, dan para seniman lain, meyakini betapa Allah menyukai apa saja yang indah, entah dari mana asalnya, apa pun simbolnya, bagaimanapun penggambaran bentuknya. Itu sejalan dengan yang ditulis oleh HR Imam Muslim : Innallaha jamiilun, yuhibbul jamaala. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah. (Dan) Dia menyukai yang indah..

Apa yang dikatakan mereka berdua mengingatkan kita kepada lukisan surealis (ruang indah semesta) Amang Rahman (1931-2001) dan lukisan abstrak (kerusakan benda dunia) Ahmad Sadali (1924-1987). Lukisan dua tokoh yang kadang tidak menyertakan aksara Arab itu secara simbolik menyiarkan surat Al Baqarah ayat 205 : Allah tidak menyukai kerusakan. Maka janganlah engkau berpaling dan lalu mengganggu segala yang indah di bumi.

Lukisan Amang Rahman, “Qulhu Allah Hu Ahad”. (Sumber: Penulis)

Namun sebaliknya, tidak berarti karya seni rupa yang jelas-jelas memaktubkan khat atau simbol-simbol Arabis akan kehilangan ke-Nusantaraan-nya. Karena karya kaligrafi pelukis Indonesia modern ternyata tetap menunjukkan jejak-jejak itu. Karya mereka tetap merujuk kepada semangat kedaerahan Tanah Air.

Lukisan kaligrafis Amri Yahya (1939-2004) menggunakan latar cerita tanah Palembang sebagai komponennya. Lukisan kaligrafis Hatta Hambali mengacu kepada ukiran Suku Toraja dan lukisan purbakala d Goa Leang-leang, Sulawesi Selatan. Lukisan Agus Kamal menggunakan batu-batu candi Budha dan Hindu sebagai visual effects gubah figur, benda dan khat, yang selalu tampil estetik seperti dipahat. Lukisan kaligrafis Yetmon Amir dan Syaiful Adnan mengangkat unsur-unsur budaya dinamis Sumatera Barat untuk membentuk suasana. Karya patung monumen Islami Amrus Natalsya yang menghiasi kota Jeddah, Arab Saudi, juga memakai idiom-idiom ukiran dan totem di Batak.

Lukisan Agus Kamal, “Mereka Berdoa”. Seni Islam dalam batu candi Hindu dan Budha. (Sumber: Penulis)

Lukisan Syaiful Adnan, “Surat Alfatihah”. (Sumber: Penulis)

Dalam lukisan kaligrafisnya Hendra Buana membentangkan kemegahan dan kepermaian alam Bukittinggi sebagai elemen pendukung. Kaligrafi tetap dihadirkan sebagai komponen pokok, lantaran menurutnya, khat tidak hanya dekoratif, tetapi juga literatif. Ia menyiarkan literasi itu setelah bersandar kepada Surat 3 Ali Imran ayat 70 : Ya’Ahlai Kitaabi lima takfuruuna, bi’aayaatillahi wa’antum tasyhaduun. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya). “Ketika syiar itu saya lakukan untuk kalangan dekat, alam Bukittinggi saya angkat sebagai medium,” katanya.

Lukisan kolaborasi Hendra Buana (Muslim) dan Asri Nugroho (Kristen), “Lautan Alfatihah”. (Sumber: Penulis)

Di luar lukisan modern, ada pula lukisan-lukisan kaca tradisional dari Cirebon, Yogyakarta, Solo dan Gresik. Lukisan ini mengeksplorasi figur-figur rakyat dan punakawan wayang (Semar, Petruk, Gareng, Bagong), dengan acap menyertakan imbuhan teks yang beraksara Jawa. Adegan dan teks lukisan-lukisan itu amat sering menyampaikan petuah-petuah Islamiah.

Lukisan kaca Cirebon yang menggambarkan buraq. (Sumber: Penulis)

Keheningan Islamik lukisan Srihadi

Apabila Srihadi Soedarsono (1931-2022) ditanya, siapakah yang memperkenalkan soal kehidupan Islamik kepadanya, jawabnya adalah kakek dari garis ayahnya, Raden Ngabehi Nojotjoerigo (baca : Noyocurigo). Noyo adalah seorang ahli keris dan wayang yang bekerja di Keraton Surakarta Hadiningrat, era kekuasaan Paku Buwono IX. Sebagai priyayi keturunan trah Pajang, Noyo juga dikenal sebagai ahli kebudayaan, sehingga acapkali diminta untuk menjabarkan soal budaya kepada orang-orang keraton.

Srihadi cilik sangat disayangi kakek. Bahkan Srihadi sudah diterawang jalan hidupnya, sehingga dengan telaten dituntun-tuntun arah jalannya. Keterkaitan batin cucu dan kakek ini begitu dekat. Sehingga ketika sang kakek wafat di Mekkah saat naik haji pada 1937, Srihadi yang masih berusia 6 tahun merasa kehilangan luar biasa.

Kakeknya selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya secara kodrati tiap manusia sudah menyatukan etika dan estetika dalam berperilaku. Etika dan estetika merupakan kesatuan tak terpisahkan, karena akan membawa perjalanan hidup seseorang jadi indah dan sumringah. Itu mendorong manusia untuk tidak tersesat di jalan salah ulah kalepatan polah. “Semua yang Jawa itu sesungguhnya adalah terjemahan makna dari ajaran Islam yang datang dari Arab sana,” kata Srihadi.

Srihadi sering dibawa ke luar kota dengan kereta kuda oleh kakek. Dalam perjalanan, hati dan mata Srihadi diajak untuk mengagumi dan mencintai alam. Dari sawah-sawah Desa Delanggu sampai puncak Gunung Merapi, Gunung Merbabu serta Gunung Lawu yang dipandang nun dari kejauhan.

“Pada hari-hari selanjutnya saya diminta menggambarkan kembali apa yang terlihat. Dan kakek mengatakan bahwa dengan menggambar itu sesungguhnya saya sudah mengkristalkan Al-Araf ayat 56 yang bunyinya : Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi yang sudah diatur dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harap. Doa itu ada dalam lukisan pemandangan alam saya,” kata Srihadi.

Lukisan Srihadi Soedarsono, “Horison dan Perahu – Puisi dari Gusti”. (Sumber: Penulis)

Srihadi juga sering diajak kakeknya mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat untuk bermeditasi atau samadi, yang dalam istilah Jawa-Islam disebut sebagai tirakat. Ia sering menirukan kakek yang duduk bersila tanpa gerak, tanpa tidur, sambil berdoa dan berdzikir hingga fajar. Pengalaman batiniah yang tumbuh semenjak kecil ini menempa diri Srihadi untuk mudah hanyut dalam keheningan, sehingga mampu membaca firasat alam secara kejiwaan, yang dalam falsafah Jawa disebut tanggap ing sasmito. Atau mengerti dan menyadari tanpa perlu diucapkan. Suatu hal yang menurut Srihadi adalah teladan dari Sang Nabi.

Srihadi selalu mengingat motto hidup kakeknya yang ditulis di atas lempeng logam. Motto dalam huruf Jawa itu bacaannya : Tresna hamarang sasama – Bekti hamarang Pangerannira. Artinya : Sayang kepada sesama – Berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Kalimat ini jelas dipetik dari Al Quran, yang aslinya berbunyi : Hablum minnallah – Hablum minnannas.

“Maka sesungguhnya lukisan saya – yang tidak menyertakan simbol-simbol Arabis dan khat, bahkan yang bertema Borobudur pun – adalah Islamiah. Simak cermat, di balik sapuan cat, sesungguhnya terbaca ayat-ayat! Lukisan saya berspirit Islam Nusantara,” ujar Srihadi.

Sampai di sini, maka seni rupa Islami bercorak Nusantara nyata ada! ***

Agus Dermawan T. Pengamat Budaya. Narasumber Ahli Koleksi Benda Seni Istana Presiden.