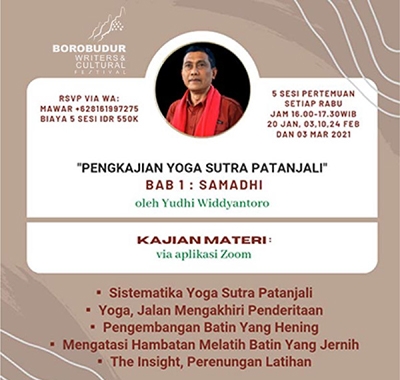

Yoga Dan Hal-Hal Yang Tak Selesai

Oleh Yudhi Widdyantoro

Sebelum muncul sosial media, orang perlu berjalan jauh – bersusah payah ke India –untuk belajar dan mengetahui yoga secara langsung ke sumber-sumber utama. Saya pernah belajar yoga tiga kali di Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (B.K Iyengar) di Puna, Maharasthra, India. Tiap datang ke Puna – saya minimal harus tinggal selama sebulan di sana. Saya ingat untuk menuju ke Puna diperlukan perjuangan berat tertentu. Dengan biaya yang “berdarah-darah”. Sekarang, setelah ditemukan twitter, facebook, instagram, yutube, google meet, dan zoom, belajar yoga dengan guru besar di India, atau murid-murid seniornya di Amerika atau Eropa bisa lebih mudah . Melalui on line. Dan durasinya juga bisa dipersingkat.

Guru-guru yoga yang tinggal di ashram-ashram jauh , institusi pendidikan, perpustakaan, toko buku sekarang, semuanya bisa dihadirkan hanya dalam jarak kurang dari 50 cm, dari mata kita ke layar smartphone. Kita seperti diajak untuk memaknai ulang arti komunikasi, hubungan kekerabatan, relasi guru yoga– murid. Saat ini ada istilah “yoga kelon”, kelas online yoga. Kursus-kursus yoga yang dilakukan secara daring. Harus diakui – kemajuan teknologi informasi ini sangat membantu kita dalam memudahkan proses belajar, apalagi saat ada pandemi dan pembatasan sosial. Bisa mempersingkat waktu belajar dan jarak jangkauan.

Ya. Yoga telah sangat berkembang. Yoga dikenal sebagai olah tubuh dengan pose-pose yang menuntut kekuatan dan kelenturan tinggi, yang memiliki kandungan spiritualitas yang besar. 2500 tahun lalu yoga muncul dari kebudayaan Lembah Indus di sebelah utara India. Pusat belajar yoga sekarang di India juga tersebar di wilayah Rishikesh yang secara geografis berada di India bagian utara; di Puna dan Bihar di wilayah tengah India; atau di Mysore, Chennai kota-kota di India yang berada di sebelah selatan. Tetapi selain di India –negara asal, yoga telah dipraktikkan di seluruh pelosok dunia dan menjadi gaya hidup mondial dan kekinian.

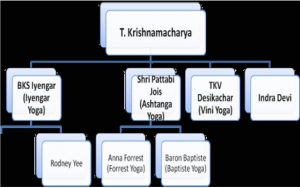

Bila kita bicara yoga di alam modern, setelah yoga dibawa ke negara barat di abad ke-19 oleh Shri Sivananda, bisa dikatakan style atau tradisi yoga yang sangat berpengaruh adalah aliran yoga yang diperkenalkan Tirumalai Krishnamacharya (18 November 1888 – 28 February 1989). Style yoga T. Krishnamacharya, sekarang telah beranak-pinak. Dari murid-murid Krishnamacharya yang hidup di awal abad 20 kemudian seperti BKS Iyengar, Shri Pattabi Jois, TKV Desikachar lahirlah style-style yoga yang sekarang banyak dipraktikkan di seluruh negara-negara di luar India: Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, Vinni Yoga dengan turunan atau derivatnya masing-masing.

Dari mereka pun muncul “cucu-cucu murid” yang menciptakan style sendiri, seperti John Friend –guru besar Anusara Yoga—yang nota bene adalah murid BKS Iyengar. Ada juga suami-istri mantan pemusik dan penari, David Life dan Sharon Gannon. Setelah lama belajar Ashtanga Yoga di Mysore, mereka berdua menciptakan style sendiri: Jivamukti Yoga yang sangat terkenal bagi masyarakat peryogaan di New York. Demikian juga Anna Forest, Baron Baptiste. Mereka, guru-guru di Amerika sudah melahirkan murid-murid yang sudah mendeklarasikan style dengan namanya sendiri-sendiri. Bagan di bawah ini bisa membuat Anda lebih mudah memahami bagaimana yoga aliran T. Khrisnamacharya kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Perkembangan Yoga di Indonesia: Yoga, Agama, dan Coca-cola

Dalam 20 tahun terakhir ini, perkembangan tempat berlatih yoga (untuk selanjutnya disebut yoga center) di Jakarta meningkat dengan pesat. Bahkan jika dibandingkan dengan kota-kota besar di sesama negara Asia Tenggara, Jakarta jauh meninggali kota metropolitan lainnya. Animo dan kegandrungan orang Jakarta yang berpenduduk delapan juta lebih untuk beryoga, menunjukkan grafik yang meningkat. Pemberitaan dan publikasi yoga di media, baik cetak maupun elektronik seperti terus mengalir tiada henti.

Kalau sedikit ditarik lebih ke belakang, perhatian orang pada yoga, “seni hidup dari timur” ini sudah menampakkan gejalanya ketika krisis ekonomi nasional yang masif pada paruh dasawarsa 90-an mulai berdampak negatif. Dampak nyata dari kemerosotan ekonomi adalah penurunan pendapatan riil yang dialami sebagian besar penduduk seiring dengan menggelembungnya angka pengangguran yang semakin besar. Dari sini, krisis ekonomi tidak hanya menggoyahkan sendi perekonomian, namun juga pada kehidupan sosial, politik, bahkan kerukunan hidup bermasyarakat. Menaiknya harga bahan pokok kebutuhan hidup, mempersulit akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kesehatan menjadi sangat mahal. Masyarakat menjadi semakin tidak berdaya (vulnerable) yang secara tidak langsung berpotensi sebagai penyebab meningkatnya gejolak dan penyakit sosial di masyarakat. Selain masyarakat berusaha mencari pengobatan yang relatif murah, mereka yang dilanda stress, mendapatkan bahwa pengobatan medis konvensioal dengan terapi obat-obatan kimia tidak cukup ampuh untuk menyembuhkan penyakit yang bersumber dari masalah psikis atau mental. Mereka mulai berpaling pada upaya mendapatkan kesehatan secara alami, antara lain yoga.

Perhatian orang pada yoga tidak terlepas dari maraknya gaya hidup beragama di tanah air. Sebagian orang beranggapan, adalah karena adanya peningkatan kesadaran orang yang beragama tersebut pada hal-hal yang subtil sifatnya. Pada orang-orang tersebut, agama tidak melulu dipahami hanya sebatas simbol dan teks, tetapi lebih kepada hakikat atau esensi, yaitu sifat kerendahan hati pada sesuatu yang transenden, atau kepasarahanya pada kebenaran mutlak (the ultimate truth). Dalam bahasa Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish Madjid, sebagai al-hanifiyyat al-samhah, mencari kebenaran yang lapang dan toleran serta jauh dari sifat fanatik dalam beragama.

Mereka yang sepaham dengan cara berpikir Cak Nur agak alergi pada gejala fundamentalisme agama, karena mereka terbiasa beragama dengan cara inklusif. Kajian mereka lebih filosofis. Karenanya, perjumpaan atau dialog dengan agama lain bukan sesuatu yang tabu. Adanya semacam proses emanasi spiritualitas ini, menjadi awal pembawa berkah bagi perkembangan yoga. Orang-orang seperti ini akan dengan ringan melangkahkan kakinya “melompati pagar tabu agama” untuk mengunjungi aktivitas keagamaan atau kegiatan spiritualitas dari agama atau tradisi yang berbeda.

Yang hampir sama dengan derap perkembangan keagamaan, adalah sebuah gelombang kultural yang sangat tertarik pada spiritualitas, yang biasa disebut New Age. Walaupun di barat New Age sudah marak di era 60-an hingga 70-an, seperti adanya kelompok yang lebih dikenal sebagai flower generation (generasi bunga) namun, entah bagaimana di Indonesia, pada era 90-an gelombang New Age ini mulai dirayakan lagi. Panggilan “pengembaraan ke Timur” seperti suara-suara yang didengungkan kembali.

Hal lain yang menjadi vitamin perkembangan yoga adalah kebiasaan yang dibawa dari anak-anak Indonesia yang pernah belajar di luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Anak-anak dari keluarga A+ atau kelompok paling atas dari menengah-atas yang ketika sekolah atau tinggal di Amerika sudah mengenal dan berlatih yoga, dan kemudian merasakan manfaatnya. Mereka meneruskan kebiasaan hidup itu sekembali ke tanah air. Selain mereka, tentunya banyak juga orang Indonesia, yang walaupun tidak ke Amerika, tapi cukup terbuka pada perkembangan gaya hidup mondial, turut menjadi amunisi ampuh bagi ledakan yoga di kota-kota besar Indonesia.

Di Amerika, yoga, dalam arti olah fisik dengan segala keperluan pendukungnya, tentunya lebih dahulu berkembang dibanding dengan Indonesia. Gairah orang Amerika untuk beryoga sudah melampaui untuk sekadar kebutuhan exercise atau kesehatan fisik, tapi sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Selain yoga centers yang sudah menyebar hampir di seluruh pelosok negeri, kelengkapan pendukung latihan pun turut tumbuh menyertainya, seperti t-shirt, celana, matras yoga, atau props (benda-benda untuk membantu latihan fisik), program retreat, workshop, teacher training, bahkan asuransi untuk para praktisi diiklankan dengan marak di majalah, seperti Yoga Journal, Living Yoga yang diterbitkan di negeri Paman Sam ini.

Asosiasi-asosiasi yoga dari berbagai tradisi: Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, dan sebagainya dibentuk di hampir setiap negara bagian (state). Dan, least but not last adalah adanya International Yoga Alliance (IYA) yang dikreasi oleh orang-orang Amerika. Hampir seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi ini seolah ingin menjadi payung bagi seluruh style dan tradisi yoga yang ada di muka bumi. Mereka membuat standar dan ketentuan, seperti kurikulum dalam menyelenggarakan teacher training, pelatihan untuk menjadi pelatih yoga. Bahkan, untuk dikatakan resmi guru yoga bersertifikat internasional, seseorang harus mengambil program pelatihan dari penyelenggara yang terakreditasi oleh IYA, Registered Yoga School (RYS), sehingga lulusannya baru sah dan berhak meyandang gelar RYT (Registered Yoga Teacher). Penjenjangan kepelatihan pun disusun dengan sitematis, mulai dari yang paling dasar dan minimal, yaitu program pelatihan 200 jam, meningkat ke 500 jam. Baik murid atau sekolah agar berlisensi IYA harus membayar iuran setiap tahun. Harus diakui, bahwa dalam membuat sistematika, motodologi, mengemas dan kemudian “memasarkannya” orang Amerika sangat piawai, walaupun kita tahu, yoga berasal dari India, ribuan kilometer di seberang benua Amerika.

Publikasi dan pemberitaan di media bahwa para pesohor, celebrity Hollywood berlatih yoga menjadi hal penting bagi perkembangan yoga secara global. Para celebrity itu, sebut saja Madonna, Christy Turlington, Cyndy Crowford, Sarah “Sex in The City” Jessica Parker, Breatney Spears, Gwyneth Paltrow, Sting, dan Adam Lavine adalah para trendsetter yang setiap kegiatannya mendapat sorotan media dan publik yang membuat segala apa yang mereka ucapkan, lakukan, atau kenakan di tubuhnya akan dengan mudah diikuti banyak orang.

Fenomena popularitas yoga di Indonesia pola perkembangannya mengikuti pola di Amerika itu. Para pesohor Indonesia referensinya adalah celebrity Hollywood yang mendunia itu. Ada juga keinginan tersembunyi dari para pesohor Indonesia untuk diakui dan seterkenal bintang Hollywood. Celebrity, dan golongan menengah atas, khusnya yang paling atas, atau A+ adalah orang-orang yang sangat peduli pada citra diri atau image, oleh karenanya tubuh menjadi titik perhatian utama. Dengan perjuangan ekstra keras, mereka berusaha untuk mendapatkan tubuh permai dan penampilan yang aduhai, termasuk ramai-ramai berlatih yoga –yang kadung dikenal sebagai olah tubuh melulu. Dan, virus demam yoga ini menjangkiti pikiran banyak manusia urban yang sangat peduli pada bentuk tubuh, seperti orang-orang di kota-kota besar di Indonesia.

Tubuh masyarakat urban adalah arena pertarungan interior maupun eksterior. Pertarungan interior maksudnya adalah bahwa arena pergulatannya ada di dalam diri si empunya tubuh, sementara eksterior berarti adanya pihak lain yang melihat tubuh sebagai objek yang empuk bagi ekstensifikasi atau pemasaran produk-produk industri modern. Untuk mendapatkan “cantik” seperti dalam pandangan masyarakat umum modern, si empunya tubuh merelakan dirinya menjadi sadomasokis, menyakiti dirinya sendiri untuk mengejar kenikmatan diri. Para pemuja tubuh ini, dalam waktu yang bersamaan menjadi narsisitis, mencintai dirinya sendiri. Setiap saat mematut diri untuk meyakinkan dirinya sendiri tetap ada dalam koridor “cantik sesuai pandangan umum”. Di sini ada konflik internal secara psikis, antara pikiran dan tubuhnya sendiri. Pikiran mengkooptasi, melulu menuntut tubuh agar selalu sesuai dengan keinginannya, sementara secara awam diketahui bahwa tubuh mempunyai logika perkembangannya sendiri yang mengikuti hukum alam. Tubuh pun bagi orang yang jeli akan dilihat sebagai target market untuk mamasarkan produk yang telah, atau akan dihasilkannya. Secara masif para industrialis produk kecantikan melihat tubuh masyarakat urban sebagai arena ekstensifikasi modal yang menjanjikan keuntungan berganda. Dengan kecerdikannya pula, mereka, para pelaku di industri ini dengan sengaja mengkonstruksi pengertian cantik ini setiap saat.

Saya melihat sebagian para sosialita Jakarta yang berlatih yoga, melihat peluang berinvestasi mendirikan yoga center sebagai upaya diversifikasi dari aktifitas bisnis-bisnis sebelumnya. Semula mereka meniatkan agar dirinya sendiri, dan juga teman-teman terdekatnya dapat terus melanjutkan latihannya yang sebelumnya mereka lakukan di rumah sendiri, sambil untuk mengkanalisasi gairah orang Jakarta beryogaria. Dalam waktu yang relatif singkat, kegiatan yoga mereka menyebar ke segala penjuru kota, merambah dari studio yoga ke gedung-gedung perkantoran, perumahan, dan mall.

Marx, Weber, dan Anand Krishna

Di atas telah disinggung bahwa perkembangan yoga di kota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta, tidak terlepas dari gaya hidup beragama di tanah air. Yoga adalah seni hidup, art of living walaupun bukan diakui sebagai agama, tapi dapat juga (sementara) dimasukkan dalam genre yang sama, karena di dalamnya ada kepercayaan (belief system) dan semacam ritual, berupa laku (practice). Dalam teks klasik yoga, per definisi dikatakan, yoga yang artinya union dalam bahasa Sanskrit, adalah menyatunya keinginan kita (our will) dengan keinginan Tuhan (the will of God). Atman (jiwa manusia biasa) dengan Brahman (jiwa utama, supreme soul, Tuhan sang pencipta), seperti konsep manunggaling kawulo-Gusti dalam kepercayaan Jawa, atau “menyatu dalam Tuhan” pada agama-agama samawi Abrahamic-monoteis: Yahudi, Kristen dan Islam. Konsep “manusia utama” atau insan kamil dalam konteks ini, juga agama Hindu adalah adanya unsur “kemenyatuan” itu, seperti juga dalam pengertian samadhi dalam yoga: “when our soul merge with the soul of universe”.

Sebelum menjadi insan kamil, manusia utama, untuk menjembatani jurang Tuhan sang pencipta dan manusia yang diciptakan, diproduksi ideologi berupa agama atau budaya dan seni. Dalam ruang kosong yang menghubungkan Tuhan dan manusia dibangun jembatan hermeneutik sebagai penghubung karena Tuhan berbicara dalam bahasa wahyu yang termanifestasi dalam kitab suci sementara bahasa manusia mempunyai logikanya sendiri. Dalam cara beragama di masa modern ini, ruang kosong itu diisi oleh para interpretator kitab suci yang sudah pasti ada “kekuasaan” (dan juga ambisi pribadi) yang sifatnya hirarkis-parokial yang terwujud pada pemimpin atau tokoh-tokoh agama. Dari tuturan para pemimpin spiritual dan agama, dibangun dogma yang menuntut ditegakkannya disiplin menjalankan tertib hukum agama sambil merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan sang Pencipta. Seperti dalam teori termodinamika dimana arus kecil akan tersedot arus besar. Untuk dapat “diterima dalam tangan Tuhan”, manusia harus merendah serendah-rendahnya. Sehingga cara beragamanya seperti imperatif yang berbunyi: “semakin larangan dijauhi dan perintah dipatuhi, orang bukan makin lega, malah justru makin gelisah dalam rasa dosa dan bersalah, yang darinya akan meningkat kualitas kesalehan”, seperti selesai orang minum coca cola: diminum, hilang dahaga dan segar (sejenak), tapi kemudian timbul rasa haus yang malah menjadi-jadi.

Yang menarik diamati dari perkembangan kehidupan keagamaan di tanah air ini adalah, bersama dengan meningkatnya kesalehan orang beragama, dan atau aktif pada kegiatan spiritual, kegiatan ekonomi kapitalis juga menonjol, kalau tidak dikatakan sangat agresif. Kegiatan perekonomian (neo) liberal ini sudah semakin telanjang dan menyebar ke segala penjuru. Peran dan daya kontrol negara pada penguasaan sumber daya alam kekayaan bangsa yang menjadi hajat hidup orang banyak sudah mengendur daya cengkeramnya, walaupun pada konstitusi dikatakan bahwa negara berhak menguasainya. Bagaimana penjelasan perselingkuhan logika kapitalisme dan agama quasi spiritual ini?

Inti logika kapitalisme ada pada etika Protestanisme, seperti dikatakan Max Weber dalam kredo Summum Bonum, “Bekerjalah segiat mungkin, tapi jangan kau umbar hasilnya agar kau dapat mendapat Kasih Tuhan, jadi nikmati hasilnya sesedikit mungkin”. Adanya represi pemuasan kenikmatan memperjelas adanya aura transendental kapitalisme di sini, seperti dalam agama Islam yang mengatakan bahwa pada setiap harta yang dimiliki oleh ummat, ada terkandung hak untuk anak-anak miskin yang kurang beruntung. Asketisme agama ini, sebagai salah satu jalan masuk adanya perselingkuhan kapitalisme dengan dunia spiritual. Berbeda dengan Weber yang merayakan agama secara positif, Karl Marx beranggapan agama bersifat intsrumental terhadap kapitalisme, atas pengamatannya pada kerja dan cara menikmatinya.

Adanya jurang antagonisme kelas buruh versus pemodal yang mengakibatkan alienasi buruh, dan pada gilirannya, mereka kemudian melarikan diri pada Tuhan atau agama. Tuhan, pada akhirnya, seperti dikatakan Feurbach menjadi proyeksi atas keinginan-keinginan manusia marjinal yang telah teralienasi. Adanya krisis kepercayaan diri membuat banyak orang merasa perlu dan membutuhkan Messiah, Ratu Adil, seseorang yang dapat membawa mereka pada jalan kebahagaian. Krisis sosial ekonomi pada jaman kontemporer ini menyebabkan orang-orang yang mengalaminya mencari-cari penyelesaiannya lewat berbagai cara sepanjang dapat menentramkan kegundahannya, baik lewat tokoh spiritual, atau aktivitas bernuansa agama dan spiritual, atau juga pelatihan motivasi diri dan hipnotis.

Maka dari itu mudah dipahami , tokoh spiritual seperti Anand Krishna, Osho atau Baghwan Rajnesh menjadi orang yang sangat digandrungi. Demikian juga para tokoh agama yang omongannya menjadi seperti mantra sakti yang siap diikuti walau rela mati. Derivasi atau turunan dari ralasi Tuhan – tokoh – ummat ini bisa juga dilihat dalam produk seni dan budaya sebagai interpretasi atau penjelasan pola pikir seperti itu. Tidak heran bila film-film hantu menakutkan, siksa kubur, atau religius romantis seperti Ayat-ayat Cinta menjadi sangat diminati sehingga perlu dibuatkan sequel-nya. Demikian juga pelatihan motivasi diri menjadi sangat laku, laris manis. Tokoh-tokoh pelatihan motivasi seperti Tung Desem Waringin, Ary Ginanjar, Mario Teguh, Andri Wongso, Ustaz Yusuf Mansur, Nasrullah menjadi seperti selebritas dengan penghasilan seperti pemain sepak bola liga Inggris. Jika melihat pola kerja di atas, mungkin bisa juga diberi perhatian bisnis MLM (multi level marketing) yang tak kalah gegap-gempitanya menjalar pada kelompok-kelompok keagamaan.

Dalam dunia yoga pun, tidak jauh beda situasinya, untuk tidak dikatakan lebih parah. Selain bahwa yoga center telah menjadi ikon perselingkuhan kapitalisme dan spiritualitas, di yoga center pun telah terjadi reproduksi ideologi yang ilusif, karena peran guru sering dianggap suci seperti tokoh agama atau master spiritual itu. Banyak murid menempatkan guru mereka pada posisi jauh tinggi di atas batas rasionalitas. Yoga menjadi seperti agama dengan menciptakan adiksi sendiri. Murid-murid seperti tunduk, takut, dan rela dukuasai oleh guru besar dan ajarannya, serta manut saja mengikuti segala aturan yang dibuat elite: anak atau murid senior guru besar beserta petugas adminnya.

Beberapa yoga center di India dengan masing-masing guru besar sebagai patronnya menerapkan aturan yang ketat pada muridnya yang datang dari seluruh dunia, seperti keharusan datang dan berlatih bersama guru besar setahun sekali. Kalau dalam dua tahun berturut-turut tidak muncul, maka si murid, meskipun sudah menjadi guru di masing-masing negaranya, dianggap tidak berhak lagi dengan menyandang nama style tersebut. Aturan ini seperti membuat kemelekatan praktisi yoga dengan guru dan style yang dia praktikkan dan imani. Sehingga tak heran kalau dalam dunia yoga, terjadi juga fenomena groupies, seperti perempuan-perempuan yang ngintil ke mana rockers atau pemain band yang sedang ngetop pergi. Kejadian seperti ini bisa dilihat dengan kasat mata di pusat-pusat yoga atau di ashram-ashram yang terkait dengan guru spiritual, seperti di Osho Ashram di kota Puna.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sesungguhnya seorang yogi terlahir? Pertanyaan ini dicoba jawab lewat pendekatan sosio-kultur melalui pengamatan pada tempat dimana yogi dilahirkan dan ditempa, yaitu yoga center.

Yoga Center: ATPM, Hypermarket, Pasar Senen, dan Pengasong

Dari demikian banyaknya yoga center, jika dilihat dari peran mereka dalam membuat demam yoga melanda Jakarta, akan terlihat beberapa perbedaannya. Ada yang seperti warung kue subuh di Pasar Senen, karena kue-kue yang mereka jual akan dijual lagi di toko tingkat kampung. Yoga center yang seperti toko kue Pasar Senen contohnya adalah Jawaharlal Nehru Indian Cultural Center (JNICC), Ananda Marga, Rumah Yoga dan Art of Living. Yoga centers ini bisa dibilang sebagai perintis yoga center yang sesungguhnya di Jakarta, dalam arti, kalau dianalogikan dengan komoditas barang dagangan, yang mereka “dagangkan” hanya satu komoditas, yaitu yoga.

Banyak peserta yoga yang berlatih di sini yang merasa sudah pintar, dengan rutin beratih dalam jangka waktu tertentu, walau tanpa melalui proses pelatihan menjadi guru (teacher training) mereka memberanikan diri melatih di kelas-kelas yang mereka bangun. Seperti pedagang kue di kampung yang belanja subuh-subuh di Pasar Senen, mereka mendagangkan kue tersebut di kampung daerah mereka tinggal, atau mengajar berdasar permintaan, mirip seperti pengasong keliling. Mereka tidak mempunyai ikatan pada asosiasi atau satu center tertentu. Materi yang diberikan pun tidak ketat, bisa dikembangkan atau digabung dengan tradisi atau latihan sport lainnya, baik itu pilates, taebo, senam jazz dan lain sebagainya sesuai hasil pengembaraan guru-guru tersebut. Karena ada selisih waktu, tentunya pembeli di kampung tidak akan memakan kue se-fresh kalau beli subuh hari dan langsung makan di tempat, belum lagi ada margin keuntungan yang diambil dari pedagang antara tersebut.

Sedang dari kelas yang ditawarkan, beberapa center memfasilitasi beragam aliran atau style yoga dari beragam tradisi dalam Hatha Yoga: baik Hatha yoga klasik, Ashtanga yoga, Bikram yoga, atau Iyengar yoga, dan lainnya lagi. Tetapi ada juga yang mengkhususkan hanya mengajar satu style dengan ketat memegang tradisi, lebih mirip seperti agen tunggal pemegang merek (ATPM). Sementara di satu sisi yang lain, beberapa center telah membuka lebar-lebar jendelanya menjadi “partai terbuka”. Tentang keterbukaan center, beberapa yoga center bergerak ke ekstrem satunya dibanding dengan ATPM. Center-center ini bahkan cenderung menjadi Hypermarket dimana yoga hanya menjadi salah satu dari beragam kegiatan oleh raga, seperti banyak ditemui di fitnes centers. Yoga yang diajarkan di sini menjadi sangat compact, dimodifikasi dengan olah fisik lainnya dan disesuaikan dengan iklim dan suasana di tempat itu, seperti penggunaan musik, gerak yang harus dinamis, waku berlatih yang menjadi lebih singkat. Peserta yoga yang berlatih di sini pun harus mengikuti aturan yang tidak tertulis, yaitu bawa mereka harus siapkan mental: “melihat dan sekaligus dilihat”.

Seperti disingung di atas bahwa untuk mendirikan studio yoga, atau yoga center tentunya diperlukan investasi yang besar, karena itu para pemilik yoga center tentunya para the haves, yang beberapa dari mereka membuat yoga center hanyalah investasi percobaan dari usaha perluasan konglomerasi bisnisnya. Namun demikian, menjalankan kelas yoga tidak melulu harus dengan modal besar dan di studio yang lavish atau mentereng, karena ada beberapa individu yang benar-benar karena kecintaanynya pada yoga dan kebetulan punya modal, dengan segala risikonya dia bangun yoga center. Ada juga yoga center yang malu-malu mengiklankan dirinya, tidak secara terang dengan beriklan di media massa, tapi telah rutin menggelar kelas berlatih yoga dengan murid yang cukup banyak. Beberapa instruktur yoga mendapatkan order mengajar karena seseorang telah merekomendasikan namanya kepada orang yang ingin berlatih secara privat, atau juga di yoga center tempat mereka mengajar. Modal instuktur seperti itu hanyalah handphone dan perlengkapan mengajarnya yang selalu dibawa-bawa, seperti matras, celana pendek dan kaos, serta kendaraan untuk moda transportasin

Saya mengamati dari demikian banyaknya yoga centers di Jakarta, hanya beberapa yang masih sering diberitakan aktivitasnya di media massa yang menandakan bahwa yoga center itu masih eksis. Karena yoga center pada jaman sekarang ini, dan di Jakarta pula yang pertumbuhan jumlahnya meningkat dengan pesat, mengelolanya sudah seharusnya dengan manajemen modern sebagai entitas bisnis. Pertarungan dalam bisnis ini adalah adu kepintaran membuat kemasan program. Dari premis ini, ada yang mengelola dengan kesadaran penuh untuk terus berkembang besar dan luas menggurita. Fungsi-fungsi manajemen modern diterapkan dengan ketat, dengan unit pemasaran menjadi ujung tombaknya, seperti perlunya public relation manager. Selain itu, organisasi internal pun mereka benahi dengan disiplin yang tinggi. Secara berkala mereka membuat kegiatan di luar kelas yoga yang rutin sifatnya, yang publik menjadi lebih aware akan keberadaan mereka, seperti menyelenggarakan workshop, atau (katanya) teacher training yang walau cuma beberapa hari.

Pemilik yoga center yang memiliki latar belakang bisnis, ditambah pendidikan master dalam bisnis di Amerika akan dengan cekatan mengelola bisnis yoga ini. Sementara, ada juga yoga center yang dikelola seperti bisnis keluarga dengan penuh aroma canda-kekeluargaan. Mereka hendak meniadakan batas antara karyawan center dengan para pengajar dalam memakai fasilitas center, seperti telefon dan akses internet. Para pengajar dengan leluasa menggunakan semua fasilitas itu – walaupun untuk kepentingan pribadi yang tidak ada sangkutpautnya dengan kegiatan center, bahkan kadang untuk menghubungi klien privat si guru tersebut yang nota bene bisa dilihat sebagai potensi merugikan center itu sendiri. Dengan hanya mengandalkan kesetiaan member, tanpa upaya menciptakan program-program berkala di luar kelas harian rutin, yoga center tersebut akan menjadi hanya seperti organisasi papan nama, kantor ada tapi sepi aktivitas.

Ketidaktegasan membuat batas kepentingan urusan center dan pribadi pengajar, menciptakan peluang terjadinya praktek seperti insider trading dalam bursa efek, selain tentu saja pemborosan yang jauh dari program penghematan yang menjadi konsern pemerintah – karena semakin mahalnya harga energi. Tidak jarang, ada pengajar yang mengajak peserta di kelas center itu untuk datang juga ke center lainnya dimana guru tersebut mengajar, membagi-bagikan brochure dari center pesaing. Secara etika bisnis, tentunya ini jauh dari pengertian etis. Tidak jarang, instruktur dengan latar belakang beragam ingin mengajar di sini, karena melihat peluang itu, mereka berharap karirnya akan lebih cemerlang, karena media massa sering meliput center tersebut. Fungsi center yang idelnya menjadi ladang persemaian pembangunan karakter, disiplin kepribadian para praktisi yoga, utamanya para pengajarnya, menjadi jauh panggang dari api. Center di sini hanya menjadi melulu untuk berlatih fisikal, dan bagi para pengajarnya untuk mencari uang dan popularitas. Padahal sesungguhnya yoga adalah latihan disiplin diri, sebuah jalan hidup.

Guru Yoga Jakarta: Dari Paus Sampai Dewa Mabok

Karena betapa sentralnya peran pengajar, atau guru yoga dalam sebuah yoga center, beberapa guru merasa mendapat amanat untuk menjaga kemurnian suatu tradisi atau style dari yoga yang telah mereka pelajari begitu dia deperkenankan mengajar. Dengan semangat partisan manusia besi, si guru menjalankan aturan dengan pengawasan ketat seperti penjara Alcatraz. Guru seperti itu menginginkan murid-murid yang belajar padanya melakukan yoga secara kaffah, menyeluruh, seperti aslinya di India sana tanpa kurang apapun, termasuk juga suasananya, sejak mereka memasuki center sampai meninggalkan pelataran parkir: seperti harus membaca invocation, pengucapan mantra yang nadanya harus persis seperti di India sana, instruksi-instruksi yang guru berikan: harus dengan suara keras yang cederung berkesan galak, properti atau alat-alat bantu dalam berlatih yang juga langsung didatangkan dari India, pakaian yang dikenakan ketika mereka mengajar sepertinya harus sama dengan yang dikenakan guru mereka di India.

Di Jakarta ini, guru-guru di yoga center yang sudah seperti ATPM (agen tunggal pemegang merek) seperti disinggung di atas bertindak seperti seorang Paus dalam agama Katolik. Kepada murid-muridnya, guru di yoga ATPM itu membuat aturan yang sangat ketat, bahwa sekali si murid ikut menjadi muridnya, haram hukumnya belajar di yoga center yang lain selain di center-nya. Baginya, barang siapa yang telah dipersatukan oleh sang guru tersebut tidak dapat dipisahkan lagi selain atas izinnya. Ikatannya mirip seperti perkawinan dalam agama Katolik. Guru tersebut sering meng-claim bahwa aliran yoga yang diajarkan sebagai “yang terbaik” di setiap ada kesempatan. Dia dan pengikutnya sepertinya menganggap sebagai “ummat pilihan”. Karenanya: “Kami harus eksklusif!”, begitu sepertinya keinginan mereka yang tersembunyi. Berani tampil beda, hanya “menyembah” pada satu “Tuhan”, yaitu guru besarnya yang telah menjadi legenda. Pada setiap ada kesempatan: dalam kelas ketika mengajar atau menulis di media, melulu mengkutip dan menjejali kisah-kisah kehebatan gurunya, The Great Master tersebut. Bahkan guru kategori ATPM ini, segera setelah mendapat sertifikat yang paling awal, sudah berani membuat program “pencetakan” guru-guru yoga di center-nya dengan membuka kelas menjadi guru (teacher training).

Dalam sistem parokial ini, Paus berarti hanya ada satu, atau jika dalam wilayah maka hanya ada satu Kardinal, jika ada orang lain yang juga maunya membawa ajaran yang sama, tentunya akan diangap sebagai kompetitor yang berhak untuk dilenyapkan. Sehebat-hebatnya guru yoga di suatu tempat, sekarang ini, kalau dirunut, tidak akan jauh-jauh, bersumber dari aliran yoga yang telah dikembangkan oleh Krishnamacarya, Shri Sivananda, BKS. Iyengar atau Shri Patabijois, tidak ada yang origin, asli hasil temuannya sendiri.

Sementara guru-guru yoga di fitness center umumnya berpengalaman terlebih dahulu menjadi pelatih aerobic, taebo, body combat, body building dan sejenisnya yang riang dinamis. Mereka mengisi kebutuhan demand kelas yoga yang kurang disupply oleh pelatih yoga yang sangat kurang banyak. Tidak jarang sekarang, guru yoga di Jakarta ini banyak yang berbadan gempal, tegap dan atletis. Dan kalau mereka berbicara di luar kelas, sangat antusias, provokatif, berapi-api diselingi humor seperti ketika sedang memberi instruksi kelas aerobic yang seperti beriringan dengan musik menghentak yang menyertainya.

Selain bahwa para pengajar yoga saat ini usianya semakin memuda, seperti juga kecenderungan pada orang-orang yang berlatih, adalah cukup menggembirakan bahwa pendidikan formal mereka banyak yang pasca sarjana lulusan luar negeri dari negara-negara barat, sehingga seharusnya lebih bernalar baik. Banyak dari mereka bergelar MBA, ahli dalam manajemen bisnis, selain ada yang masih aktif bekerja sebagai profesional di perusahaan multinasional, tidak sedikit yang telah meninggalkan dunia kerja kantoran dan memilih mengajar yoga sebagai sebuah profesi

Pada ekstrem yang lain, ada juga instruktur yoga yang tidak membawa ikatan pada tradisi atau asosiasi apapun, yang berpikir bahwa segala tradisi, betapapun hebat inventor atau guru besar dari salah satu style yoga, dan betapapun style itu cukup mempengaruhi cara instruktur tersebut mengajar, tetapi, menurutnya tetap saja berpotensi menghambat proses liberation atau kebebasan dan realisasi diri, seperti tertulis dalam teks-teks lawas kitab yoga. Oleh karenanya, dia melepaskan semua ikatan itu. Kebebasan dan kenyamanan mengajar baginya adalah yang paling penting, dan mungkin menjadi obsesinya. Mungkin mirip pendekar Dewa Mabok (Drunken Master) dalam film laga Shaolin. Instuktur Dewa Mabok itu, tidak merasa terbebani jika harus menimba ilmu lagi dari berbagai guru senior dari tradisi yang beragam, lewat berbagai pelatihan yang diselenggarakan di yoga center yang bermacam-macam. Dia pun membuka diri untuk belajar ilmu lain yang komplementer bagi yoga, seperti meditasi atau juga anatomi tubuh, misalnya. Seperti pengikut agama yang inklusif, atau juga pada pengikut New Age.

Banyak sekali, pengajar yoga yang baru mulai berkarir, bergaya seperti guru besar, topik omongannya sudah mulai mengesankan diri “sangat spiritual”, dengan memakai istilah atau bahasa diusahakan semirip aslinya, India, yang seolah akan menjadi “lebih spiritual” jika berbahasa itu, bergaya keindia-indian agar terkesan amat sangat spiritual, merajah tubuhnya (tattoo) dengan ikon atau aksara sanskrit, membawa-bawa buku The Secret kemana-mana, gemar mengutip diskusi “Law of Attraction”. Padahal tidak melulu “asli” lebih hebat. Dan jaman sekarang, untuk mencari kultur yang “asli” susah sekali.

Yoga: Quo Vadis?

Setelah para guru besar yoga –murid pertama T. Krishnamacarya wafat perkembangan yoga menjadi semakin besar dan terkenal apalagi dengan sentuhan manajerial ala barat. Banyak guru yoga di Amerika atau Eropa menjadi pujaan baru. Bahkan International Yoga Alliance berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Pada konteks ini sepertinya ada upaya pemerintah India melakukan repatriasi yoga, agar India kembali menjadi pusat dan kiblat orang belajar yoga bagi seluruh penduduk dunia.

Di atas telah disinggung kalau di negara barat ada upaya untuk menginstitusionalkan yoga yang bisa dimaknai sebagai laku spiritual ini, seperti terbentuknya asosiasi atau aliansi di sebuah negara dan masing-masing wilayah turunannya. Isyu yang paling anyar adalah yoga dibawa ke wilayah sosial-politik, seperti upaya, desakan penetapan Hari Yoga Internasional yang akhirnya menjadi bagian dari gerakan identitas suatu agama nasional-kebangsaan. Pemerintah India di bawah Modi bekerja keras untuk mewujudkan upaya itu. Bahkan dia memimpin langsung, memandu latihan yoga pada perhelatan Hari Yoga Internasional pertama, lima tahun lalu New Delhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada ketegangan-ketegangan yang tak terhindarkan diantara pengikut dan pendukung tradisi (school of thought), aspirasi, Guru, Master atau kelompok yoga yang berbeda-beda, sedangkan arti kata yoga itu sendiri bermakna menyatukan, menggabungkan, harmoni, adanya keselarasan, terlebih pada orang yang tidak mengimani yoga.

Dalam bedah buku “Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin; Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer” karya Prof. Amin Abdullah di webinar Esoterika pada 6 Desember 2020, Prof Amin mengatakan, dari penuturan koleganya di India, bahwa India di bawah Modi kencang sekali aroma politik identitasnya. Telah terajadi konservatisme agama Hindu yang cenderung mengarah radikalisasi dan intoleransi dengan korbannya komunitas non-Hindu. Dan yoga telah “digunakan” menjadi salah satu tools dalam gerakan nasional-kebangsaan.

Ketegangan ini mendorong munculnya “doubt”, keraguan, atau sebuah pertanyaan reflektif tentang metodologi sebuah pengajaran dalam pelatihan yoga, apa saja yang diajarkan dalam pelatihan itu sampai masih ada keraguan, ketegangan, konflik, pemisah-misahan di kalangan praktisinya. Karena pendidikan yoga yang berhubungan erat dengan pengembangan kepribadian manusia, menyangkut juga unsur spiritualitas, karenanya tidak dapat disamakan dengan produk massal mesin pabrikan –agar jangan yoga ini malah menjadi sarana untuk memupuk ego. Pertanyaan-pertanyaan itu dan upaya memahaminya bisa dimulai dengan kembali melihat kitab yang menjadi rujukan utama praktisi yoga: Yoga Sutra Patanjali. Yoga Sutra, atau Yoga Darshan yang disusun oleh Patanjali di abad ke-2 sebelum masehi bisa dikatakan kitab kuno yang menjadi tuntunan sepanjang waktu bagi praktisi yoga dalam menjalani Suluk, spiritual journey karena bukan hanya sebagai panduan teknis, tapi juga landasan filosofis dan ilmu pengetahuan (jnana) yoga. Seperti dikatakan Prof Dr Oman Faturahman, filolog dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada simposium Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) 2019, mempelajari kitab kuno seperti menarik tali kekang busur panah, semakin ditarik jauh ke belakang, maka anak panah akan melasat mencapai sasaran terjauh. Karenanya perlu sekali bagi praktisi yoga zaman now, manusia yoga hari ini mengkaji kembali Yoga Sutra Patanjali dalam konteks.

Dalam diri manusia ada unsur tumbuhan, unsur hewan, juga unsur keilahiahan atau spiritualitas. Dari sisi kosmos manusia memiliki semuanya. Makan, tumbuh, dan berkembang biak adalah ciri nabati. Bila dalam hidupnya seseorang hanya makan, tumbuh, kawin, dan berkembang biak, berarti dia masih berada pada level tumbuh-tumbuhan. Sedangkan jika dia hanya menuruti insting gerak, ambisi, keinginan menguasasi wilayah-teritori, membangun laskar bersenjata, agresif menyerang orang lain, berarti orang tersebut berada pada level hewani.

Bila dalam diri manusia ada jagat kecil, mikrokosmos, atau “jagat alit” dalam istilah bahasa jawa, atau “jivatman” bahasa Sanskrit, atau Purusha dalam istilah yoga, sebagai miniatur alam semesta, dan alam, lingkungan hidup, Prakrti, makrokosmos, “jagat ageng”, “Brahman” ini mengandung kualitas keilahian, spiritual, otomatis kita ini hakikatnya adalah ilahi. Hakikat manusia adalah spiritual, hanya saja dibungkus oleh jasad. Dalam mengarungi hidup keseharian, semua bisa berubah-ubah, tergantung bagaimana interaksi kita dengan lingkungan. Dalam kajian ini, kita akan melihat hal ihwal tentang manusia yoga dengan aspeknya: Manas, manusia yang berpikir, Sapiens, Ahamkara, “ego’, rasa akan diri, “Aku” yang sudah bisa membedakan dengan ‘yang bukan Aku”, dan Buddhi, diri yang berakalbudi, intelek, bisa bernalar, berakal sehat, “sadar”; serta melihat dari lapisan-lapisannya (kosha): anamaya kosha (tubuh atau lapisan fisik), pranamaya kosha (lapisan energi), manomaya kosha (lapisan intelek), dan seterusnya –yang kalau dalam Alquran menyebutkan manusia dengan empat istilah: basyar, tubuh kasar, fisik, jasmani, jasad, ins, manusia yang “jinak”, beradab, mau patuh pada aturan, insan, merujuk pada aspek akal budi, dan nas, manusia secara kelompok, komunal, kaum. Selanjutnya akan dibahas juga apa itu pikiran; bagaimana bila pikiran bergerak-aktif; apa konsekwensinya bila terjadi gejolak dan keresahan di batin (mind); dan kemudian bagimana mengatasinya, melampauinya. Bisa dikatakan, latihan yoga sebagai salah satu cara untuk lebih mengenal diri. Salah satu guru saya, Sri Pannyavaro pernah bilang bahwa “Kalau mau memahami dunia, tidak perlu pergi jauh-jauh. Diri kita sendiri, di dalam tubuh ini adalah gambaran dari keseluruhan dunia.”

“Diri” setiap manusia terdiri dari tubuh, napas, seluk-beluk pikiran yang kalau tidak disadari akan membawa pada kesengsaran. Diri juga adalah soal rasa, perasaan dan bagaimana perasaan menanggapi rasa yang masuk lewat indra. Ini semua telah dikatakan Patanjali di dalam Yoga Sutra, bahkan di sutra pembuka, soal arti dan definisi dari yoga itu sendiri:

I.2 yogah cittavritti nirodhah

yogah : union, gabungan, konsentrasi, meditasi yang dalam

citta : mind, batin; pikiran dan rasa, kesadaran,

cit : (v) to know, to understand; mengetahui, memahami

(n) thought, intellect, feeling, emotion, vision

cinta : terganggu, disturbed, pikiran yang gelisah

cintana: pikiran yang hati-hati

vrtti : fluktuatif, bergerak, bergejolak, resah, gelisah, bete’

cittavritti => Sebab-sebab dukkha, derita, kesengsaraan

nirodhah : menghentikan, menyudahi

⇒Akhir dari dukkha, derita/sengsara

Jadi, bisa dikatakan ajaran yang terkandung dalam Yoga Sutra Patanjali adalah soal sebab-sebab timbulnya kesengsaraan, atau derita manusia dan kemudian bagaimana mengakhirinya. Soal pencapaian atau hasil yang didapat dari latihan yoga, Patanjali menulis:

I.51 tasyapi nirodhe sarvanirodhat nirbijah samadhih

tasyapi : itu juga

nirodhe : dengan menutup, menghancurkan, menghentikan

sarva : seluruh, keseluruhan

nirodhat : menekan, menghancurkan

nirbijah : tanpa benih

samadhih : pencerahan karena meditasi

Ketika cahaya baru yang muncul dari kebijaksanaan, meditasinya adalah meditasi tanpa benih-tanpa objek (tidak fokus, tidak konsentrasi pada satu objek lagi) saat itulah akan didaptkan Samadhi, pencerahan, penerangan batin, bebas dari segala penderitaan. Nirbija Samadhi hanya bisa dicapai bila tanpa benih, tidak ada lagi pikiran dan produk pikiran yang bisa menimbulkan keinginan –sehalus apapun. Inilah penerangan batin, pencapaian sempurna perjalanan spiritual atau latihan journey dalam yoga seperti yang diidealkan Patanjali. Tak ada lagi benih atau lantaran yang terbawa dalam kelahiran kembali di alam lain, di jasad lain. Keluar dari lingkaran Samsara. Inilah berakhirnya derita (nirodhah) dari batin yang bergerak, bergejolak, resah, gelisah, bete’ (cittavrtti). Sangat mirip dengan terminologi Nirvana, Nibanna –yang berarti padamnya keinginan dalam ajaran Buddha.

Institusionalisasi laku spiritual, seperti juga gerakan nasionalime-kebangsaan di satu sisi member rasa kebanggaan bagi orang-orang yang berada di dalamnya karena adanya keseragaman, keteraturan, kejelasan, juga rasa kemenyatuan, tapi yang mungkin tidak disadari, semua itu membawa “cacat bawaan”-nya sendiri, yaitu adanya pemisah-misahan antara “kita” dan “mereka”. Gerakan itu akan menjadi bibit intoleransi dan radikalisme, serta membuat kemelekatan baru –yang secara halus bisa memperbesar ego pengurus dan bahkan berlawanan dengan khittah “tujuan” yoga: samadhi, liberation, perjumpaan dengan yang ilahi, momen ketika nalar berhenti dan tak mampu menjelaskan apa yang terjadi seperti tertulis dalam Yoga Sutra Patanjali seperti dikutip di atas. Semoga dengan mengkaji kembali yoga sutra, maka ex sutras claritas, dari sutra yoga muncul kejernihan, penerangan batin.

*Penulis adalah instruktur yoga