Sejak Laut Belum Pasang: Sebuah Eulogi

Oleh Nirwan Dewanto

Ia adalah seorang yang sering saya jumpai sejak kuartal kedua 1987 hingga setahun berikutnya, mungkin sekitar 3-4 kali sepekan, bukan karena saya hendak menemuinya, tapi karena saya selalu mampir untuk mencari tempat berteduh, yaitu di sekretariat Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di Cikini Raya 73, tepatnya untuk menghindari cuaca Jakarta yang panas dan lembab, dan untuk membaca suratkabar dan majalah secara gratisan di situ. Ketika itu saya seorang “gelandangan” selepas kelulusan saya dari Departemen Teknik Geologi ITB, dan saya (meskipun sudah menerbitkan sajak-sajak di berbagai lembar sastra sejak 1983) mencoba masuk lebih dalam ke lingkungan ragawi pergaulan kesastraan-kesenian di ibukota, yang “pusat”-nya kurang-lebih ialah Taman Ismail Marzuki (yang tak terlalu jauh dari rumah tumpangan saya di Matraman Dalam). Ia selalu berada di situ, karena ia adalah anggota Komite Sastra DKJ (bersama Leon Agusta), dan dengan keduanya saya sering mengobrol, bukan terutama untuk menggali “pikiran sastra”, tetapi untuk tahu lebih banyak tentang bagaimana kaum sastrawan “melakoni” kehidupan untuk menghasilkan buah-buah sastra yang mungkin bermutu tinggi dan mungkin saja lekas busuk.

Ada kalanya juga saya terbawa ke rumahnya di Kampung Ambon, Jakarta Timur, dan saya sungguh tak berkeberatan ke sana (kami mencegat bis kota di depan bioskop Rivoli di Kramat Raya), bukan hanya untuk makan siang yang disiapkan istrinya, Mbak Atik, tapi juga karena saya ingin menjelajahi perpustakaannya yang lumayan menggiurkan. Dan ia memperbolehkan saya meminjam buku-bukunya, yang saya ingat antara lain adalah Labyrinth Jorge Luis Borges (terjemahan Donald A. Yates & James E. Irby) dan Selected Poems Octavio Paz (suntingan Eliot Weinberger). Persahabatan di Jakarta ini ialah sambungan dari pertemuan kami di Bandung, yakni ketika saya dan Acep Zamzam Noor mengajak ia dan Danarto nangkring di sebuah warung roti bakar di Simpang Dago, selepas mereka membacakan karya-karya mereka di Mesjid Salman pada sebuah bakda tarawih di bulan Ramadhan 1984.

Saya sudah mengenal namanya sejak saya di SMP di Banyuwangi, yaitu sejak saya mencoba-coba menulis puisi. Ada seorang senior di kota kami yang memiliki buku kumpulan sajaknya Laut Belum Pasang, dan sejumlah sajak di situ, bersama sajak-sajak Sapardi Djoko Damono dalam Duka-Mu Abadi yang lebih dulu saya kenal, berhasil meyakinkan saya bahwa menulis puisi lirik adalah sebuah kebajikan, jika bukan kebenaran. Itulah sajak-sajak yang bicara tentang alam dan aku, dengan rima yang kuat dan rangkaian imaji yang “berdisiplin” dan “logika” yang sungguh tak lazim, sesuatu yang tak bisa dikatakan dengan bentuk prosa; sajak-sajak yang terlihat masih “tradisional” tetapi jelas bukan pantun atau sonet yang diperajarkan guru Bahasa Indonesia di kelas. Tak lama kemudian, saya membeli buku-buku puisinya Potret Panjang Pengunjung Pantai Sanur, Meditasi dan Cermin di toko buku Sari Agung di Surabaya. Sejumlah sajak dalam buku-buku ini “memberi tahu” saya bahwa puisi, untuk tetap menjaga kualitas liris, bisa saja berlaku seakan prosa (seperti juga sajak-sajak Sapardi Djoko Damono dalam Mata Pisau dan Akuarium), yaitu bahwa kalimat-kalimat panjang dan tak berima mampu juga menyampaikan rumpang sunyi dan subversi terhadap bahasa sehari-hari. Saya mulai sadar bahwa ia dan Sapardi adalah semacam kakak-adik dalam persajakan Indonesia. Ini adalah bagian dari masa remaja saya, yang refeksinya saya tulis belakangan selepas SMA.

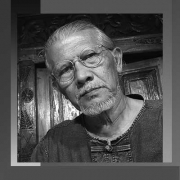

Abdul Hadi Widji Muthari ketika tampil membaca puisi-puisinya pada program pertunjukan Borobudur Writers and Cultural Festival 2019 (Foto: Arsip BWCF)

Sejak kurang-lebih lebih 1983, kami, para “penyair muda” di Bandung (termasuk juga Acep Zamzam Noor dan Beni Setia) dan juga para penyair di berbagai daerah, memandang penting lembaran sastra “Dialog” yang dikelolanya di harian Berita Buana. Setiap hari Selasa, kami menunggu-nunggu itu suratkabar, untuk tahu sajak-sajak siapakah yang dimuat (dan menduga-duga berapa lama lagi sajak-sajak kami akan muncul di situ). Lembaran “Dialog” adalah pesaing berat majalah Horison (yang sedang menuju masa senjakalanya), keduanya adalah tempat para penyair, konon, meraih posisi di ketinggian susastra nasional. Itu artinya juga cara bagaimana kami mengintip prestasi sesama, bagaimana upaya kami untuk menjadi “baharu” dan saling mengungguli. Saya sendiri sudah lupa berapa kali sajak-sajak saya terunggah di lembaran yang diasuhnya itu, tetapi saya ingat bahwa saya pernah memuatkan esai saya di situ, sebanyak dua kali, salah satunya ialah perihal Budi Darma dan Gabriel García Marquez (dan, semoga tak berlebihan bila saya mengatakan bahwa pemuatan itulah yang meyakinkan saya bahwa saya mampu menulis apa yang bernama “esai sastra”).

Lembaran “Dialog” di Berita Buana tentu saja penting, paling tidak jika dilihat dari satu jurusan saja, yaitu bahwa di situ, misalnya, saya bisa tahu hasil-hasil “eksperimen” yang dikerjakan oleh para penyair yang sedang tumbuh di berbagai daerah, segala sesuatu yang saya anggap “mendesak” untuk mengukur sudah sampai di mana mutu sajak-sajak saya; di situ saya mengenal karya-karya yang “mengesankan” (tentulah berdasarkan “selera” saya ketika itu), misalnya saja sajak-sajak sejumlah penyair Bali, Madura, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan. Puisi Indonesia 1987, forum yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta di bulan Oktober di tahun itu, mengumpulkan para penyair muda usia dari sekujur negeri, sebagian besar (saya kira) adalah yang karya-karyanya dimuat di lembaran “Dialog” (mohon maaf, kini sebagian besar mereka sudah terkubur oleh sang waktu, sebagian lagi masih membanggakan diri sebagai “penyair nasional” tapi sudah tiada mampu menulis apa-apa lagi, dan hanya segelintir saja yang masih sungguh-sungguh berkiprah, misalnya Joko Pinurbo dan Acep Zamzam Noor).

Di samping keutamaan lembaran sastra “Dialog”, saya harus juga mengatakan sekarang, terutama secara “retrospektif”, bahwa lembaran itu juga dipergunakan oleh ia untuk menyatakan adanya sebuah angkatan sastra yang bernama “Angkatan 70” (saya gunakan tanda kutip) dalam berbagai tulisannya. Ini adalah angkatan yang tulang belakangnya adalah, kurang-lebih, sastra yang “kembali ke akar tradisi”, dan secara lebih terbatas ialah “sastra sufistik”. Nama-nama yang termasuk ke angkatan ini adalah, antara lain, Sutardji Calzoum Bachri, Danarto, Kuntowijoyo, Abdul Hadi WM, Arifin C. Noer, Ikranagara, Putu Wijaya—angkatan yang dalam sejumlah risalah olehnya (juga pelbagai risalah oleh Sutardji, Ikranagara dan Dami N. Toda) jelas hadir “secara estetik”, vis-à-vis Angkatan 66 (yang diumumkan oleh H.B. Jassin) yang hanya dirumuskan berdasarkan timbangan sosial-politik. Di luar sana, di gelanggang yang lebih besar, kelompok ini mendapatkan lawan polemiknya pada “gerakan” Sastra Kontekstual yang mulai diuarkan oleh Arief Budiman dan Ariel Heryanto di Surakarta pada Oktober 1984.

“Polemik” antara “sastra sufistik” dan “sastra kontekstual” dan segala gaung-gemanya (saya, bersama-sama Kelompok Sepuluh, pernah mempertemukan ia dan Ariel Heryanto dalam sebuah “forum debat” di Rumentang Siang di Bandung, pada awal 1985) pada akhirnya menyadarkan saya betapa sempitnya lingkungan pergaulan sastra nasional, lingkungan yang bukan hanya mengulang-ulang ketegangan antara “sastra murni” dan “sastra terlibat”, namun juga, bagi saya terutama, meleset dalam mengenali sumber-sumber kreasi secara lebih luas dan mengancang makna sosial seni secara lebih tajam. Secara perlahan-lahan saya merasa bahwa masa kerja sang “pusat kesenian nasional” sudah selesai dan saya harus mencari lingkungan pergaulan seni yang baru. Apa yang terjadi kemudian menuntut bab cerita yang tersendiri di luar tulisan ini. Yang jelas, sejak akhir 1980-an saya tidak lagi “memandang serius” ranah-ranah seni yang pernah saya akrabi, barangkali juga saya sudah jengah dengan penulisan puisi. Hanya secara “kebetulan” saja, di masa yang sama, ia, sang penyair, menghilang dari pergaulan sastra dan kesenian di lingkungan Taman Ismail Marzuki (dan di tahun-tahun berikutnya, saya kira, tidak ada lagi lembaran sastra maupun majalah sastra yang berwibawa; ya memang masih ada, tapi itu semua sudah lapuk). Saya baru tahu belakangan bahwa ia menuntut ilmu di Universiti Sains Malaysia hingga beroleh gelar doktor. Saya tidak bertemu dengan ia lagi hingga bertahun-tahun kemudian.

Tetapi saya selalu kembali membaca sajak-sajaknya apabila saya ingin menyigi kembali apa dan bagaimana itu puisi lirik Indonesia. Sajak-sajak awalnya adalah “sajak-sajak kabur” (di sini saya mengikuti judul sebuah sajaknya), yang kurang lebih seperti lukisan yang terhapus kontur-konturnya. Berbagai kuatrinnya melanjutkan ranah kuatrin Goenawan Mohamad dan Sapardi Djoko Damono. Itulah yang sebentar kemudian disebut “puisi suasana” oleh Goenawan, puisi yang “begitu saja” membentangkan diri kepada kita dengan keutuhan yang mengandung “nyanyi sunyi”, keutuhan yang pelbagai anasir semantiknya tak bisa dilolosi begitu saja (kecuali kalau si “analis” yang tak piawai mau kehilangan kualitas puisi)—lanjutan dari kuatrin-kuatrin Chairil Anwar, tapi dengan “jukstaposisi modernis” yang lebih kental. Ketika Sapardi Djoko bergerak ke arah puisi yang lebih naratif, sebut saja puisi-prosa, demikian pun ia. Di samping itu, di tahap yang sama dan tahap berikutnya, ia jadi lebih nyaman dengan puisi bebas, yang sepintas lalu di sana-sini mengandung pernyataan dan komentar (misalnya saja tentang iman dan pengalaman religius), tapi tentu saja itu hanya setengah-komentar dan setengah-parodi. Puisi yang baik, sebagaimana puisinya, tidak pernah menjadi “tukang angkut” gagasan.

Ia adalah penerjemah yang baik. Sajak-sajak Octavio Paz, Hiroshi Sekine, Tamura Ryuichi, Kazuko Shiraishi, misalnya, sampai kepada kita melalui tangannya sebagai sajak-sajak yang seakan ditulis dengan wajar dalam Bahasa Indonesia.

Saya melihat ia membacakan sajak-sajaknya “Meditasi” di Gereja Ayam di dekat Borobudur pada suatu malam di bulan November 2019, dan itulah kiranya bagian dari pertemuan kami yang terakhir (ketika itu, selama empat malam kami tinggal wisma yang sama di Mendut, atas tanggungan Borobudur Writers & Culture Festival). Bertahun-tahun setelah kami berpisah, saya melihat dia lagi, “berpentas” dan berbicara, ya, seorang penyair yang bukan jenis burung merak atau burung pesolek lainnya—dan apatah si penyair kalau bukan dia yang menghilang ke sebalik panggung supaya sajak-sajaknya sendirilah yang bicara langsung kepada kita. Memang bukan si biografi yang menjadi salah satu batu penjuru di jalan sastra saya, melainkan buku-buku sajaknya sejak Laut Belum Pasang hingga Tergantung Pada Angin hingga Pembawa Matahari.

Hari ini, sang penyair, Abdul Hadi Widji Muthari, berpulang.

Abdul Hadi Widji Muthari, Nirwan Dewanto dan seniman lainnya setelah tampil pada program pertunjukan di Borobudur Writers and Cultural Festival 2019. (Foto: Arsip BWCF)

—–

19 Januari 2024