Melintasi Feurbach dan Marx, Menemui Agama Tan Malaka

Oleh Ramdan Malik

Mula Batu 1

sejak itu kita berjanji untuk beriman pada kata

sejak itu kita ciptakan dewa

yang tak pernah terpejam matanya

yang tak pernah tertutup telinganya

yang selalu menuding telunjuknya

yang memaksa kita mendengar dan mengucapkan

satu-satunya kata

sejak itu kita berjanji untuk beriman pada kata

agar ada yang mengawasi kita

ketika naik-turun bukit

ketika masuk-keluar gua

(Sapardi Djoko Damono)

1

21 Februari 2021 ini tepat 72 tahun Tan Malaka ditembak mati di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kediri, Jawa Timur. Selain membawa empat tawanan, pasukan yang menembaknya menyita ratusan buku dan ribuan selebaran pada 21 Februari 1949. Saat buku-buku itu dibakar, tiga hari apinya masih belum padam. Demikian kisah salah seorang saksi mata yang diwawancarai Surya Online pada 10 Oktober 2007 (Poeze, 2014:388).

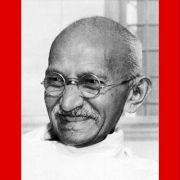

Dalam diskusi “Menjelang 120 Tahun Tan Malaka” di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, pada 16 Mei 2016, Harry A. Poeze, sejarawan Belanda yang 40 tahun lebih meneliti Tan Malaka, membeberkan 14 citra sosok Bapak Republik Indonesia –sebutan yang digagas Muhammad Yamin, karena Tan telah menulis Menuju Republik Indonesia pada 1925– itu, yakni sebagai filosof, pemikir Islam, penulis, politisi, mahaguru bangsa, buronan politik, mitos fiksi, komunis-nasionalis PKI, komunis-nasionalis bebas, agen Komunis Internasional, Trotskyst, mata-mata Jepang, pendidik, serta intelektual Minang.

Filsuf dan rohaniwan yang menjadi Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, menulis sebuah buku pada 2003 berjudul Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka. Dalam buku tersebut, Magnis menempatkan Tan Malaka bersama lima pemikir besar Marxis dunia: Vladimir Ilyic Lenin, Leon Trotsky, Georg Lukacs, Karl Korsch, dan Antonio Gramsci. Magnis beralasan, “Meskipun ia mengambil sebagian besar keyakinan teoritisnya dari tokoh-tokoh Marxisme-Leninisme, tulisannya memiliki keaslian dan suatu orisinalitas tersendiri. Marxisme-Leninisme baginya adalah sarana untuk mengantar bangsa Indonesia keluar dari keterbelakangan, karena itu sudah sewajarnya kalau pemikiran teoritis Tan Malaka dimasukkan ke dalam jilid ini. Saya akan berfokus pada Madilog, karya Tan Malaka yang paling penting.” (Magnis, 2003:195).

Makalah ini menyoroti pemikiran Tan tentang agama. Karena banyak dipengaruhi Karl Marx, sedangkan kritik agama Marx banyak dipengaruhi Ludwig Feuerbach, maka lintasan pemikiran Feuerbach dan Marx tentang agama akan diuraikan terlebih dahulu sebelum Tan Malaka.

2

Kendati mengikuti kuliah-kuliah Hegel di Berlin, Feuerbach mengkritik pendapat Hegel bahwa dalam kesadaran manusia, Allah mengungkapkan diri. Karena yang nyata adalah manusia, bukan Allah, Feuerbach menganggap hakikat filsafat Hegel hanyalah kepercayaan agama yang terselubung. Menurut Feuerbach, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, justru imajinasi manusia yang menciptakan Tuhan. Dengan demikian, agama hanyalah sebuah proyeksi manusia. Mirip dengan penyembahan berhala, agama merupakan penyembahan manusia terhadap hasil ciptaannya sendiri (Magnis, 1999:67-70).

Jadi, Feuerbach memahami agama sebagai keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Manusia hanya dapat menjadi dirinya sendiri, apabila ia membongkar agama dan menarik hakikatnya yang terasing kembali ke dalam dirinya sendiri. Tak ayal, kritik agama Feuerbach menjadi salah satu teori ateisme hingga kini (Magnis, 2016:2-3).

Karya utama Feuerbach, The Essence of Christianity, membuka mata Marx sebagai Hegelian Kiri atau Hegelian Muda, Namun, bagi Marx, keterasingan manusia terhadap agama hanya bersifat sekunder. Alienasi primer adalah keterasingan manusia individual dari hakikatnya yang sosial (Magnis, 1999:49). “Manusia mengasingkan diri ke dalam agama karena dunia nyata –masyarakat dan strukturnya– tidak mengizinkan ia merealisaikan diri. Jadi, dari agama sebagai kesadaran palsu manusia, Marx menarik kesimpulan ke masyarakat yang palsu. Masyarakat itu sedemikian rupa, sehingga manusia hanya dapat membuat nyata dirinya sendiri dalam dunia khayalan palsu agama. Agama sebagai pelarian manusia.” (Magnis, 2016:3).

Agama membuat orang miskin dan tertindas menerima saja nasib mereka daripada memberontak terhadapnya (Magnis, 2016:3). Marx pun menyimpulkan, “Man makes religion, religion does not make man. Religion is indeed man’s self-consciousness and self-awareness as long as he has not found his feet in the universe… Religion is the sigh of the oppressed creature, the sentiment of heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people,” (Bottomore & Rubel, 1963:41).

3

Sutan Ibrahim yang bergelar Datuk Tan Malaka lahir pada 1897 di Pandan Gadang, Sumatera Barat (Poeze, 1988:10-12). Kedua orangtuanya muslim yang taat, membesarkan Tan dalam tradisi Minang, basurau, yang mewajibkan seorang anak lelaki tinggal di surau atau masjid untuk belajar agama Islam. Tak heran bila Zulfikar Tan, keponakannya, bercerita dalam sebuah diskusi di FIB UI pada 16 Mei 2016, bahwa Tan Malaka telah hafal Al Qur’an semasa remaja. Bahkan, dalam karya terpentingnya, Madilog, Tan menulis, “Masa kecil sekali saya sudah bisa tafsirkan Al Qur’an dan dijadikan guru muda.” (Malaka, 2014:1999).

Namun, pada usia 23 tahun, dalam sebuah surat kepada sahabatnya semasa belajar sekolah guru di Belanda (1914-1919), D.J.L. Van Wijngaarden, bertanggal 16 Februari 1920, Tan memutuskan menjadi komunis dan meninggalkan ‘yang gaib’. “Aku sudah memilih arah pokok dalam kehidupan sosial dan agama, bila yang belakangan ini dapat kusebut demikian. Pertanyaan berikut kini sedang menjadi perhatianku: “Yang disebut kejadian di luar hukum alam (gaib) itu, apakah memang benar ada?”… Gagasan sosial yang kucari, menurut hematku, sudah kutemukan… komunisme.” (Poeze, 1988:148-149). Bahkan, dalam pidatonya yang berbahasa Jerman pada kongres keempat Komunis Internasional di Hamburg, 12 November 1922, Tan Malaka secara eksplisit menanggalkan identitas Islamnya secara sosial dan hanya mengenakannya secara personal. “Ya, saya berkata, kalau saya berdiri di depan Tuhan, saya seorang muslim. Bila saya berdiri di depan manusia, saya bukan seorang muslim.” (Poeze, 1988:315).

Untuk meretas alam pikiran Timur di Indonesia yang masih didominasi mistik (tahayul), Tan menulis Madilog yang merupakan singkatan tiga kata: materialisme, dialektika, dan logika. Dalam sebuah gubuk kontrakan di Kalibata, Jakarta, ia menulis sejak 15 Juli 1942 hingga pertengahan 1943, sepulang buron dari berbagai negeri selama 20 tahun (Malaka, 1999:1). Dalam buku yang menawarkan cara berpikir rasional dan diakuinya sebagai “pusaka yang saya terima dari Barat” inilah, Tan Malaka mendedahkan kritiknya terhadap berbagai agama. Dengan mengutip Madilog bahwa “Yang Maha Kuasa itu sama diri dengan alam dan kondratnya, sebaliknya alam dan kodratnya itu sama diri dengan Yang Maha Kuasa”, Franz Magnis Suseno menyimpulkan, “Tan Malaka melihat kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa sebagai perpanjangan pandangan mitos tentang dewa-dewa.” (Magnis, 2003:212).

Berdasarkan tipologi Engels, Tan menempatkan posisi pemikirannya sebagai materialis seperti Feuerbach dan Marx, yang berlawanan dengan idealis ala Hegel. Ia mengutip Marx, “Bukan pikiran yang menentukan keadaan sosial, melainkan keadaan sosial yang menentukan pikiran.” (Malaka, 1999:47). Determinisme base terhadap superstructure ala Marx itu diilustrasi Tan semisal dalam agama Kristen dan Islam. “Kalau Tuan seorang Kristen, bukankah surga Tuan itu bayangan dari zaman saat agama Tuan lahir? Bukankah Tuhan dan malaikat yang bertingkat-tingkat itu tergambar pula pada masyarakat masa itu: raja di puncaknya dan kaum ningrat dari bermacam-macam pangkat di bawahnya. Kalau Tuan seorang Islam, bukankah surga Tuan juga bayangan dari masyarakat dan bumi Arab? Bukankah air zamzam dalam surga itu, barang yang luar biasa bermakna di gurun pasir benua Arab? Bukankah bidadari yang matanya seperti mata merpati itu idaman bangsa Arab, dan terutama Badui. Sadarlah Tuan, jangan marah dan dogmatis!” (Malaka, 1999:151).

Kritik Tan Malaka terhadap agama juga disampaikan dalam sepucuk suratnya kepada Dick, panggilan sahabatnya di Belanda, D.J.L.Van Wijngaarden, tertanggal 5 Januari 1921, “Gereja itu, Dick, benar-benar suatu organisasi ekonomi… Selain itu, Gereja Katolik kupandang sebagai eksploitasi kapitalistis yang paling rendah, karena nama Tuhan dipakai… Pendeta-pendeta Budhis tidak boleh memiliki apa-apa. Nah, sikap meremehkan harta benda duniawi itu rupanya sudah berkembang sedemikian jauhnya sehingga di India Depan itu, tempat katanya Budhisme terpelihara dalam keadaan yang termurni, tidak lagi dipakai genta dari perunggu, tetapi dari emas. Tentang Islam lebih baik kita diam saja. Dalam agama itu pun ajaran dianggap lebih penting daripada praktik. Setiap praktik kebanyakan masih diarahkan pada pemilihan harta benda, tercapainya kedudukan yang baik, atau kekayaan. Damai hanyalah bagi mereka yang memiliki kapital atau istana yang terbesar. Tidak ada perubahan, tidak ada gangguan, dalam hubungan antara tuan kapitalis dan buruh, antara menteri-menteri atau budak-budak kapitalis lainnya dan massa rakyat.” (Poeze, 1988:163).

Dalam pasal 10 Madilog, Tan khusus membahas Kepercayaan yang didefinisikannya sebagai “semua paham yang tidak beralaskan kebendaan, kenyataan.” Sebagai materialis, ia mengungkapkan kesulitannya membedah agama. “Sebuah kepercayaan mesti diterima bulat-bulat begitu saja. Walaupun kita ingin mengujinya, kita tidak berbuat begitu… Pendeknya, Tuhan, jiwa, Atman, surga, dan neraka itu semuanya benda di luar indra.” (Malaka, 1999:305). Setelah membahas tiga kepercayaan Indonesia asli, yakni kepada kekuatan benda (dinamisme), roh (animisme), serta hantu (demonology), Tan Malaka menukik ke berbagai agama.

Tan mengkritik pembagian kasta dalam agama Hindu. Kasta Brahmana, misalnya, memonopoli pengetahuan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kepercayaan Hindu. Seorang Brahmana dilarang membaca kitab suci bila di dekatnya ada seorang Sudra yang melayani tiga kasta lain: Brahmana (pendeta), Ksatria (milliter, hakim, dan lain-lain), Waisya (pedagang, petani, dan sebagainya). Brahma juga tak boleh mengajar Sudra cara menebus dan menghilangkan dosa (Malaka, 1999:341).

Karena itu Tan Malaka memuji Jainisme yang menghapus kasta dan mengajarkan kemerdekaan sosial serta pikiran. Jainisme percaya kepada jiwa dalam benda mati seperti batu dan lain-lain. Tapi, Jainisme tak percaya Tuhan, walau percaya jiwa bisa sampai tingkat ketuhanan. Sedangkan Nirwana bisa dicapai dengan kepercayaan, pengetahuan, serta perilaku yang suci (Malaka, 1999:347-348).

Tan pun mengapresiasi Budhisme yang menghilangkan kasta dan Dewa, selain menganjurkan persamaan serta kemerdekaan sosial dan jiwa. Namun, ia mengkritik ajaran Buddha yang harus mematikan panca indra untuk memperoleh Cahaya. Di samping itu, reinkarnasi yang disebabkan jiwa masih bernafsu ketika mati, sehingga berpindah ke dunia ini dalam wadag hewan atau manusia lain (Malaka, 1999:348-349).

Tan Malaka menghargai warisan Yahudi kepada agama Nasrani dan Islam tentang pengertian baik buruk dalam pergaulan sosial sebagai pusaka yang kekal. Ia menganggap penting pula peran Musa sebagai pemimpin yang membawa Bani Israel bermigrasi dari Mesir ke Palestina, setelah ditindas Raja Firaun. Musa mengajarkan persatuan suku-suku Bani Israel dan menghubungkannya dengan keesaan Tuhan (Malaka, 1999:365-367).

Berdasarkan ingatannya –sebagai buronan politik, Tan Malaka tidak mempunyai referensi buku atau catatan yang cukup selama hampir setahun menulis Madilog, kalaupun ada itu hanya hasil membaca di perpustakaan Museum Nasional/Gajah sekarang yang ditempuhnya dengan berjalan kaki pulang pergi dari dan ke Kalibata– terhadap buku Foundation of Christianity yang ditulis seorang sosialis Jerman, Karl Kautsky, Tan memandang penting sosok revolusioner Yesus Kristus dalam agama Nasrani yang disalibkan orang Romawi. Pengikutnya hidup secara sosialis komunis yang tak mengakui hak milik perseorangan. Tapi, setelah orang-orang berpunya memasuki perkumpulan rahasia Kristen, semangat revolusioner dan sosialistis itu berubah menjadi kompromistis serta individualis (Malaka, 1999:374-375).

Sementara itu, Tan Malaka menganggap Tuhan dalam Islam bersifat rohani, tidak dipatungkan, Seorang muslim bisa berhubungan langsung dengan Allah, tanpa harus diperantarai oleh kasta rabbi atau pendeta. Ia pun bertanya retoris, “Adakah keesaan yang lebih pasti dan persamaan antar manusia terhadap Tuhan yang lebih nyata dibanding agama Islam?” Tan memandang Muhammad bukan sekadar seorang nabi, tetapi juga sebagai pemimpin perang dan masyarakat (Malaka, 1999:387-389).

4

Bagi Tan Malaka, Tuhan dan agama tak hanya merupakan wacana perdebatan filosofis. Lebih dari itu, yang paling penting adalah praxis-nya bagi kehidupan manusia di tengah ketidakadilan sosial. Gairah emansipatoris inilah yang membuatnya kembali mengutip Karl Marx dalam Madilog, “Para filsuf telah memberi bermacam-macam pandangan akan dunia. Padahal yang terpenting adalah mengubahnya.” (Malaka, 1999:53).

Tan pun bukan seorang Marxist konservatif, ia mendialektikakan Marxisme dengan realitas di sekelilingnya. Tidak cuma menolak rencana pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 1926 yang menyingkirkannya dari PKI, Tan Malaka juga menawarkan Pan-Islamisme sebagai rekan Komunisme untuk melawan imperialisme dan kolonialisme, dalam kongres keempat Komunis Internasional, pada 1922. Suatu ide yang bertentangan dengan kongres kedua Komintern pada 1920. “Pan-Islamisme sekarang berarti perjuangan kemerdekaan nasional. Sedangkan agama Islam merupakan segala sesuatu bagi kaum muslim. Bukan hanya agamanya saja, tetapi juga negaranya, ekonominya, makanannya, dan segala sesuatu lainnya. Dengan demikian, Pan-Islamisme berarti bersatunya segala bangsa muslim. Perjuangan kemerdekaan tidak hanya untuk bangsa Arab, tetapi juga untuk bangsa Hindustan, Jawa, dan semua bangsa muslim yang tertindas. Persatuan itu secara praktis sekarang dinamakan perjuangan kemerdekaan. Bukan hanya terhadap kapitalisme Belanda, tetapi juga terhadap kapitalisme Inggris, Prancis, dan Italia, terhadap kapitalisme di seluruh dunia.” (Poeze, 1988:316).

Pidato Tan Malaka yang menimbulkan perdebatan dalam kongres keempat Komintern itu, merekam upayanya di Indonesia untuk menyandingkan perjuangan Sarekat Islam dengan PKI yang ia pimpin pada 1921. Usaha yang berujung antiklimaks, karena masing-masing akhirnya berjalan di simpang kanan dan kiri sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia.

Tan yang dibesarkan dalam tradisi Islam yang kental di Minangkabau, lalu menjadi seorang komunis saat studi di Belanda, berada dalam tegangan antara agama dan realitas di sekitarnya. Di satu sisi, ia mengkritik kejumudan pemeluknya. Tapi, di sisi lain, ia melihat peran positif agama dalam melawan penindasan.

Tan Malaka tidak hanya menganggap agama sebagai proyeksi atau pelarian manusia, seperti digambarkan Feuerbach dan Marx. Tetapi, ia memandang agama juga sebagai kekuatan penting yang bahkan tak diperhitungkan kaum materialis sedunia dalam forum sekelas kongres Komunis Internasional.

———————-

Referensi

Bottomore, T. B. & Maximilien Rubel. 1963. Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy. New York: Penguin Books.

Magnis-Suseno, Franz. 1999. Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

———–. 2003. Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

————. 2016. Hegel dan Hegelian Kiri: Hegel, Kierkegaard, Marx, Feuerbach. Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Extension Course Filsafat.

Malaka, Tan. 1999, Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika. Jakarta: Pusat Data Indikator.

————. 2014. Dari Penjara ke Penjara. Yogyakarta: Penerbit Narasi.

Poeze, Harry A. 1988. Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik I. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

————. 1999. Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1925-1945. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

————-. 2014. Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948-Desember 1949. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV Jakarta.

*Penulis adalah Jurnalis