Cerita Rakyat dan Intoleransi: Kean Santang, Kian Santang, kian sontang *)

Oleh: Seno Gumira Ajidarma*

Dalam pertimbangan konsep ideologi, cerita rakyat dapat dipandang sebagai strategi dongeng dengan konteks kepentingan tertentu. Namun dalam penceritaan kembali, konteksnya akan berubah, dan demikian pula pembacaannya, sehingga maknanya pun setiap kali berubah, mengikuti proses hegemoni wacana sosial historis yang membentuknya. Naratif pertentangan antara penyebaran agama Islam dan pertahanan para penghayat kepercayaan lokal maknanya berubah-ubah, dalam perbedaan tafsir atas alur “Kean Santang”, “Raden Kian Santang (2)”, maupun wacana roh halus kian sontang setempat.

Kata kunci: tradisi lokal, ideologi, intoleransi.

“Cerita Rakyat Bukan Bacaan Kanak-Kanak Belaka”. Kalimat itu adalah judul esai Umar Junus (1934-2010) dalam kumpulan esai Mitos dan Komunikasi (1981), dan segenap esai di dalam buku itu memang membongkar mitos.

Dalam esai tersebut ditunjukkan, pusaka bangsa yang dikenal sebagai cerita rakyat, sejak lama telah mendapatkan beban mitos dalam dunia penerbitan sebagai bacaan kanak-kanak. Adapun sebabnya, karena terlalu sering cerita rakyat digunakan untuk “menanamkan suatu pendidikan dalam jiwa anak-anak – supaya ia hidup dengan ‘baik’”, sebagai suatu mitos pengukuhan (= myth of concern).

Cerita Malin Kundang misalnya, fungsinya terbatas untuk mendidik agar seorang anak tidak mendurhakai ibunya. Artinya, menurut Junus, cerita itu mengalami degradasi, yakni dari yang semula bernilai filsafat, terbuka bagi penafsiran falsafi, menjadi tinggal bernilai moral, karena hanya mungkin diartikan sesuai dengan nilai moral yang diberikan kepadanya (Junus, 1981: 80).

Dalam hal Malin Kundang, kemungkinan bahwa Malin Kundang memang tidak bisa lagi mengenali ibunya, karena jarak waktu dan perubahan kondisi fisik, diabaikan; karena jika demikian tentu ia tidak bisa dianggap durhaka, dan kutukan ibunya berkemungkinan terbalik menjadi kejahatan. Walau tentu aneh jika kutukan itu terkabul, karena Malin Kundang memang benar anak kandungnya (sesuai bunyi kutukan), bukan karena tidak mengakui ibunya. Menurut Junus, pembuktian itu membuat sang ibu “bukanlah seorang ibu yang tak dapat melahirkan seorang anak yang sukses dalam kehidupan” (ibid., h. 81).

Dengan kata lain, cerita rakyat itu akan berfungsi lebih baik, jika dalam membaca maupun menceritakannya kembali, seperti kata Junus pula, “Kita mungkin perlu memberikan sejumlah interpretasi lain, sehingga kita tidak terikat kepada interpretasi tunggal yang pernah diberikan padanya—sebagai bacaan kanak-kanak” (ibid., h. 82).

***

Dalam cerita-gambar sepanjang delapan halaman, yang jelas digubah Jan Mintaraga (1942-1999) sebagai bacaan kanak-kanak, karena dimuat sebagai bonus majalah untuk anak Ananda No. 29 (1982), ternyata dapat ditemukan cerita rakyat Kean Santang (ejaan lain menuliskan Kian Santang) yang memberi peluang tafsir untuk melawan kebenaran tunggal.

Baik disepakatkan dahulu, bahwa sejumlah kode menunjukkannya sebagai bacaan anak, seperti nama penggubah yang disebut sebagai Paman Jan, dan sapaan pembuka yang berbunyi: Selamat jumpa kembali para ponakan yang manis …!

Paman dan Ponakan: kode bacaan anak dalam pembuka cerita-gambar “Kean Santang” (Sumber: © 1982 Jan Mintaraga / Ananda).

Kemudian, kisahnya, dari segi alur tampak mengikuti ‘pakem’ yang dominan seperti berikut:

Dahulu kala di daerah Pasundan, terdapatlah kerajaan Pajajaran, dengan ibu kota Galuh (dekat Ciamis), yang kemudian berpindah ke Pakuan (kini Bogor). Rajanya, Prabu Siliwangi, mempunyai ibu yang beradik Purbaendah. Nah, Kean Santang adalah putra Purbaendah. Jadi mereka sepupu.

Suatu ketika Kean Santang mendengar adanya agama baru di pesisir utara, yakni Islam, maka ia pun mempelajarinya, bahkan sampai ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, saat mau pulang, Sultan Mekah titip surat kepada Maulana Yusuf di Banten, Syekh Makhdum di Cirebon, dan Prabu Siliwangi di Pajajaran.

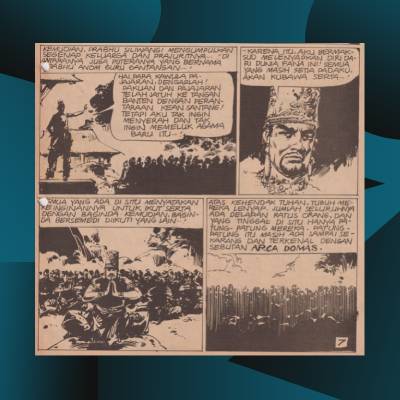

Dalam pertemuan dengan Maulana Yusuf dan Syekh Makhdum, terdapatlah cakapan bahwa Prabu Siliwangi berkali-kali menolak untuk masuk Islam, di samping tidak mengakui kekuasaan Banten. Dibicarakan kemungkinan, bahwa jika Kean Santang masih gagal juga membujuk Prabu Siliwangi, pasukan Banten dan Cirebon sudah siap menyerbu dan memaksakannya dengan kekerasan.

Cakapan Kean Santang, Maulana Yusuf, dan Syekh Makhdum: kekerasan sebagai opsi (Sumber: © 1982 Jan Mintaraga/Ananda).

Pasukan Banten dan Cirebon bergabung di luar kota, tetapi Kean Santang masuk ke istana, untuk menyampaikan surat Sultan Mekah. Tetap saja Prabu Siliwangi menolak. Maka Kean Santang pun kembali kepada sekutunya, tetapi dengan rencana kembali diam-diam pada malam hari bersama 500 pasukan.

Di istana, Prabu Siliwangi yang mengetahui di luar kota terdapat gabungan pasukan Banten, Cirebon, dan bahkan Demak, menyadari tak mungkin menang jika menghadapinya, lantas membagi dua pengikut dan pasukannya. Separuh ikut bersamanya ke dalam rimba, menuju Pondok Gedeh, dan sebagian anggota keluarganya (Putri Purnamasari dan suaminya, Raden Bagus Kumbang Setra) tersesat; separuhnya lagi, dipimpin Kyai Mas Morogol dan Rajamantri, tetap tinggal untuk menjebak lawan dengan kekuatan seadanya.

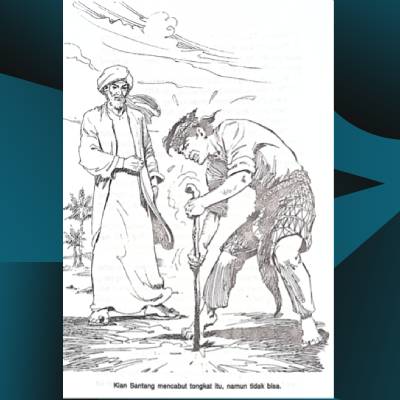

Memasuki istana yang sepi, Kean Santang menancapkan tongkat dekat singgasana; ketika akhirnya pasukan Pajajaran mengepungnya, ia menawarkan jajan keluar, daripada kedua pasukan bentrok dan darah tumpah. Jika pihak Pajajaran mampu mencabut tongkat itu, Kean Santang akan mundur dan sebaliknya. Ternyata Kyai Mas Morogol tak sanggup mencabutnya, dan bersama Rajamantri bergabunglah keduanya dengan Prabu Siliwangi di Pondok Gedeh.

Menyadari bahwa Kian Santang telah merebut Pakuan tanpa pertumpahan darah, Prabu Siliwangi mengumpulkan pengikutnya, termasuk putranya Prabu Anom Guru Gantangan. Diumumkannya, Pakuan dan Pajajaran telah dikuasai Banten, dirinya tidak ingin memeluk agama baru, dan karenanya ia beserta siapapun yang setia bermaksud melenyapkan diri dari dunia fana. Maka beserta 800 pengikutnya, setelah bersemadi semuanya lenyap, tinggal tersisa patung-patung mereka yang disebut Arca Domas.

Melenyapkan diri: “…tak ingin menyerah dan tak ingin memeluk agama baru” (Sumber: © 1982 Jan Mintaraga/Ananda).

Dengan kemenangannya, Kean Santang bersama pasukan Cirebon dan Demak pergi ke Cirebon. Setelah bertemu Syekh Makhdum, ia balik lagi ke Pajajaran untuk membubarkan pasukan Pajajaran. Setelah itu menuju Nagara untuk menyebarkan Islam, dan karena pengikutnya banyak maka ia pun menetap. Di Pantai Cilauteureun, Kean Santang sering bertapa di atas batu karang. Setelah meninggal, makamnya di Godog masih diziarahi banyak orang sampai hari ini.

Namun walau pengikutnya banyak, tetap ada yang tidak bersedia masuk agama Islam, dan tetap teguh memegang keyakinannya—adalah karena merasa terdesak, mereka melenyapkan diri. Dengan mengenakan pakaian tertentu yang telah diberi mantra, mereka akan tampak sebagai harimau, yang kemudian disebut ‘harimau jadi-jadian’—juga disebut Harimau Sancang, karena menghuni Hutan Sancang di Garut, Jawa Barat.

***

Mengingat kelaziman atas hadirnya berbagai versi dalam cerita rakyat, untuk ‘mencari standar’ saya membandingkan alur cerita-gambar “Kean Santang” (1982) ini dengan alur empat cerita dalam buku Prih Suharto dan Achmad Dian, Cerita Rakyat dari Bogor (2003), yakni “Prabu Siliwangi”, “Pakuan Pajajaran”, “Raden Kian Santang (1)”, dan “Raden Kian Santang (2)”.

Terbit sebagai salah satu buku dalam Seri Pendidikan Budaya, juga untuk anak (kata pengantar dibuka dengan, ‘Adik-adik,’), tampak usaha mempertanggungjawabkan alur cerita rakyat ini, dalam hubungannya dengan ‘nalar dongeng’, dan cara mengambil makna darinya, maupun faktanya di dalam sejarah lokal jika ada.

Dalam perbandingan, beberapa hal dapat diungkap, tanpa harus menyebut mana yang lebih benar, karena sama-sama berstatus cerita rakyat:

- Raja bernama Siliwangi sebetulnya tidak ada, itu hanya kata ganti sebutan Prabu Wangi bagi Prabu Maharaja Linggabuana, yang dipercaya gugur dalam peristiwa Bubat pada 1357; yang menggantikannya disebut Prabu Siliwangi, yakni pengganti Raja Wangi.

- Ibu kota Pajajaran bukan berpindah dari Galuh ke Pakuan, tetapi selepas Prabu Wastu Kencana dibagi dua. Prabu Dewa Niskala memerintah di Galuh (Ciamis), Prabu Susuk Tunggal memerintah di Pakuan (Bogor). Adalah Prabu Siliwangi, nama bagi Sri Baduga Maharaja, yang menyatukannya kembali dengan ibu kota Pakuan.

- Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi, bernama asli Gagak Lumayung, belajar silat pada Layung Kumendung.

- Adegan cabut tongkat justru dilakukan Kian Santang di Mekah, yang tak berdaya mencabut, setelah ditancapkan oleh Baginda Ali. Saat berguru macam-macam ilmu kepadanya, ia tertarik ilmu agama. Kemudian ia diajar langsung oleh Nabi Muhammad, dan disebut menjadi murid kesayangan.

- Kembali ke Pajajaran, Kian Santang meminta ayahnya dan seluruh rakyat Pajajaran meninggalkan agama nenek moyang mereka, yang disebutnya sesat, dengan ancaman memeranginya.

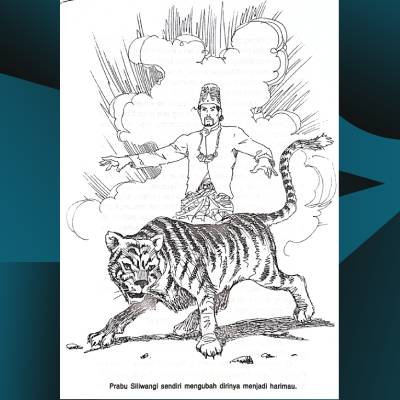

- Prabu Siliwangi dan rakyatnya merasa terhina, tetapi raja yang tidak ingin bermusuhan dengan putranya memilih untuk menghilang, dan bersama seluruh pengikutnya berubah menjadi harimau. Mereka bermukim di Hutan Sancang.

(Sumber: @2003 GERDI WK / GRASINDO).

Cerita “Kian Santang (2)” itu diakhiri seperti berikut: Sejak itu hilanglah istana Pajajaran dari muka bumi. Ngahiang, kata orang, menghilang. Menghilang tak berbekas.

Tanggung jawab terhadap anak-murid diperlihatkan dengan catatan seperti ini:

Cerita ini jelas dongeng. Sebagai putra Prabu Siliwangi, Kian Santang hidup di sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16, sedangkan Nabi Muhammad dan Baginda Ali hidup di abad ke-7. Mustahil orang yang hidup di abad yang berbeda dapat bertemu satu sama lain (Suharto; Dian, 2003: 41).

***

Berikut adalah catatan dari bidang ilmu-ilmu sejarah, khususnya arkeologi, menyangkut fakta kesejarahan Pajajaran, tetapi ‘dari samping’, karena sumbernya adalah hasil penelitian Claude Guillot, Lukman Nurhakim, dan Sonny Wibisono dalam Banten Sebelum Zaman Islam: Kajian Arkeologi di Banten Girang 932 ?—1526 (1996).

Sasaran “sebelum zaman Islam” tentu berkonsekuensi mempertemukan Banten dan Pajajaran sebagai fakta sejarah. Namun meski materi temuan perihal Banten pra-Islam cukup kaya, hanya memberi kepastian atas kehadiran Pajajaran dengan terbatas. Perhatikan catatan-catatan berikut, dengan huruf tebal dari saya:

Sejarah pedalaman daerah itu pada umumnya dan sejarah kerajaan Pajajaran khususnya masih kabur. Sumber-sumber utama sedikit sekali jumlahnya, lagipula baik naskah seperti Carita Parahyangan maupun prasasti, tetap sulit ditafsirkan atau dipertanggalkan. Keadaannya bertambah kacau, karena selama kira-kira dua puluh tahun ini muncul sejumlah naskah yang asalnya patut diragukan.

Oleh karena itu cukuplah dicatat terjadinya sebuah peristiwa di Jawa Barat pada awal abad ke-14, bila raja Galuh, di pedalaman sebelah selatan untuk pertama kali berhasil memperluas kekuasaannya dari pantai selatan ke pantai utara (barangkali dengan bantuan Jawa). Menurut suatu tafsiran candrasangkala yang terpahat pada prasasti Batu Tulis, pada tahun 1255 S atau 1333 M raja Galuh itu mendirikan sebuah ibu kota baru di Pakuan dekat kota Bogor sekarang.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telah disebutkan, bahwa pengurukan parit dalam di Banten Girang pada awal abad ke-15 rupanya diakibatkan penghancuran kota itu. Boleh diperkirakan bahwa episode inilah yang diacu dalam Carita Parahyangan bila menyebut suatu serangan dari Pakuan terhadap Wahanten Girang, yang namanya hampir pasti berarti Banten Girang. Peristiwa itu, yang dimungkinkan oleh mundurnya Majapahit, agaknya menandai awal penaklukan Pakuan atas Banten Girang, sebab serangan itu satu-satunya serangan Pakuan atas Banten Girang yang kita ketahui. Jadi kekuasaan Pakuan sebagai kerajaan atasan mestinya mulai pada awal abad ke-15. Bagaimanapun diketahui dari Sajarah Banten, seperti juga dari sumber-sumber Portugis, bahwa masa takluk ini secara resmi berlangsung sampai Banten Girang direbut oleh kaum Muslim dari Demak pada awal abad ke-16.

Permusuhan antara Banten dan Pakuan itu barangkali terungkap dari kenyataan bahwa Bujangga Manik, yang tinggal di Pakuan, waktu mengembara ke seluruh Pulau Jawa, justru tidak mengunjungi satu daerah saja, yaitu Banten (Guillot, et al., 1996: 123-4).

Kutipan di atas dimaksud untuk menunjuk fakta kesejarahan Pajajaran, atau Pakuan Pajajaran, sebagai kerajaan, yang disebut ‘masih kabur’ tersebut. Namun mengingat persamaan tematik kedua alur Kean (Kian) Santang itu bukanlah soal kesejarahan, melainkan konflik—kuasa—keagamaan, maka dapat digali apa yang dimaksud ‘keyakinan’ (dalam “Kean Santang”) dan ‘agama nenek moyang’ (dalam “Kian Santang [2]”).

Ini dilakukan masih melalui hasil penelitian tentang Banten pra-Islam, yang bisa ditarik mundur, atau maju, ke masa sebelum dan sesudah Pakuan Pajajaran tidak lagi menguasai Banten Girang di pedalaman Banten, karena direbut oleh Hasanudin, sebagai perpanjangan tangan aliansi Cirebon dan Demak.

- ………… situs itu (Banten Girang—sga) tetap saja dikenang (tidak tertulis—sga) sebagai ibu kota kerajaan Banten pada zaman sebelum Islam (‘zaman buda’)—sekarang pun masih terdapat watu gilang, yaitu takhta Pucuk Umum, raja ‘buda’ terakhir—dan sebagai titik tolak pengislaman daerah di sekitarnya. Diceritakan pula (‘menurut tradisi setempat’—sga), sesudah kemenangan Hasanudin, sejumlah penduduk Banten Girang yang tidak mau masuk Islam, melarikan diri ke pegunungan selatan, yang sampai sekarang dihuni oleh keturunan mereka, yaitu orang Baduy yang digolongkan sebagai “orang Hindu”. Disebut sebagai bukti, kebiasaan sementara orang Baduy itu untuk berziarah ke Banten Girang (h. 33).

- Apapun fungsinya (telah ditemukan [di Pugungraharjo, dekat Banten Girang] sebuah arca Boddhisatwa dari abad ke-14, terbenam dalam satu punden), bangunan-bangunan itu jelas bersifat keagamaan. / Kita tidak memiliki petunjuk apapun tentang bangunan suci yang berdiri di situ pada masa lalu. Bangunan itu semestinya kecil—melihat area itu sempit–, dan bersifat Siwais sebab agama Siwa merupakan aliran agama utama (atau barangkali satu-satunya) yang dianut di Banten Girang. Gayanya agaknya cukup halus, seperti arca-arca yang ditemukan di daerah Banten, dan bukanlah primitif (sic!—sga) seperti ‘gaya Pajajaran’. Kehadiran orang India Selatan di kota itu, mungkin menyebabkan masyarakat menaati aturan agama secara ketat. Demikianlah sedikitnya pada awal abad ke-16, sebab pada waktu itu tumenggung (atau barangkali syahbandar) terakhir di Banten Girang adalah seorang Tamil yang bergelar Raja Mudilyar (h. 91-2).

- Jelas peninggalan kuno itu tidak dapat dianggap berasal dari Kerajaan Pajajaran, sebab segala peninggalan serta segala sesuatu yang kita ketahui tentang Pajajaran menunjukkan keterbelakangan di bidang ilmu pengetahuan dan seni./ …. sebelum masa Pajajaran terdapat sebuah kerajaan Hindu di Banten. / … sebuah kesatuan politik yang terpusat di Banten Girang telah ada dari paro pertama abad ke-10 sampai awal abad ke-16; kesatuan itu rupanya tetap beragama Siwa sampai perebutan kekuasaan oleh kaum Muslim, sebab kedua candi di Gunung Pulasari dan di Pulau Panaitan masih berfungsi pada zaman Hasanudin (h. 103-4, 1855: Friedrich; 107).

Berbagai temuan arkeologi ini, sebetulnya cukup untuk menjawab—meskipun tidak dengan tuntas—tanda tanya yang muncul, ketika kedua versi alur Kean/Kian Santang itu masing-masing menyebut ‘keyakinan’ dan ‘agama nenek moyang’, jika mau merujukkannya kepada fakta sejarah. Namun saya menganggap perlu untuk memperkuatnya, dengan mundur lebih jauh lagi ke belakang, sebagai legitimasi kebertahanannya untuk tidak masuk Islam.

Sumber Tiongkok menyebut To-Lo-Mo yang maksudnya Taruma, mengirimkan duta pada abad ke-6 dan ke-7. Prasasti-prasasti tentang Taruma—nama yang terhubung ke Citarum—yang tanggal tertuanya dari abad ke-5, ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa; menunjuk penguasaan wilayah yang mencakup seluruh dataran rendah di tepi laut, dari Citarum sampai Selat Sunda. Dipastikan Kerajaan Taruma dengan raja Purnawarman ini beragama Wisnu, dan sesudah tahun 669 tiada beritanya lagi.

Kepindahan kerajaan Mataram Hindu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada 930, dianggap terhubungkan dengan ditemukannya prasasti-prasasti tahun 932, di tempat yang sama dengan ditemukannya prasasti-prasasti Taruma. Tulisan barpulihkan haji Sunda (‘pemulihan kembali Raja Sunda’), dalam bahasa Melayu Kuno, menunjuk kehadiran Sriwijaya di Jawa Barat. Sementara di Gunung Pulasari, temuan arca-arca Siwait dari peradaban Jawa di Gunung Pulasari, menunjukkan didirikannya Banten Girang pada abad ke-10.

Arca Siwa di Gunung Pulasari, Banten Girang, bukti keberadaan agama Saiwa, yang tidak terjamin menghapus kepercayaan lokal sebelumnya. (Sumber: © 1996 Banten Sebelum Zaman Islam).

Dua prasasti Jawa Kuno pada abad ke-11, tahun 1030 tepatnya, membuktikan bahwa Raja Sunda yang berasal dari Jawa, Sri Jayabupati, meninggalkan Banten Girang, pergi jauh ke pedalaman, di pegunungan sebelah barat Sukabumi, yaitu di Cicatih dekat Cibadak. Di pegunungan selatan itulah ia hidup dalam keterpencilan, mendirikan kerajaan Sunda baru yang berumur pendek.

Jika diandaikan Banten Girang ditaklukkan Sriwijaya pada 1016, sebagai pembalasan serangan Jawa pada 992-993 (dan Banten Girang mengkhianati Sriwijaya), maka Sri Jayabupati hanya pewaris kerajaan yang telah hilang. Para peneliti bahkan menuliskannya, meski sudah dibantu Airlangga, usaha melanjutkan kerajaan Jawa di Sunda itu, ‘tampak sebagai fiksi yang pendek umur’, karena hanya bertahan satu abad (h. 109-11, 117-8).

***

Dengan fakta keberadaan agama-agama tersebut, yakni Waisnawa (aliran Hindu yang memuja Wisnu) dan Saiwa (aliran Hindu yang memuja Siwa), sementara Sriwijaya, yang diduga kuat berlokasi di pusat Buddhisme, Muaro Jambi, tidak disebut memberi pengaruh keagamaan; cukupkah menjadi jawaban atas pengertian generik ‘keyakinan’ dan ‘agama nenek moyang’ dalam “Kean Santang” maupun “Kian Santang (2)” ?

Ternyata belum cukup, apabila terbukti pula bahwa selain Hindu dan Buddha, sama seperti Islam, adalah agama-agama yang datang dari luar Nusantara; ternyata juga terdapat penghayatan spiritual lokal, yang sahih berkategori ‘keyakinan’ dan ‘agama nenek moyang’, khususnya dalam konteks kedua alur cerita rakyat itu, yakni animisme.

Dalam buku Agama Asli Indonesia (1981), Rachmat Subagya merumuskan animisme seperti berikut:

Pertama, secara umum: setiap andalan akan adanya unsur rohani (anima—jiwa, nyawa, semangat, tondi, begu, ganan, amirue, dsb.) di samping unsur jasmani atau madi, entah di dalam, entah di luar manusia.

Kedua, secara khusus: animisme menunjukkan kepercayaan akan roh-roh halus yang berdiri lepas dari manusia dan yang campur dalam urusan insani. Animisme terutama tersebar di antara golongan penduduk yang hidup dari pertanian.

Animisme seringkali sejajar dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa, tetapi Dia sudah hilang dari perhatian manusia sehingga diganti oleh makhluk-Nya. Animisme mengisi kekosongan iman ketuhanan dengan mengkhayalkan dewa-dewi dan roh pengantara. Biasanya dibedakan antara mereka yang membantu; dan mereka yang memusuhi dan mengganggu manusia. Jenis kedua harus dilembutkan hatinya dengan ancak, sesaji, mantera, kurban makanan atau bunga.

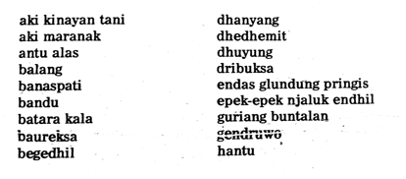

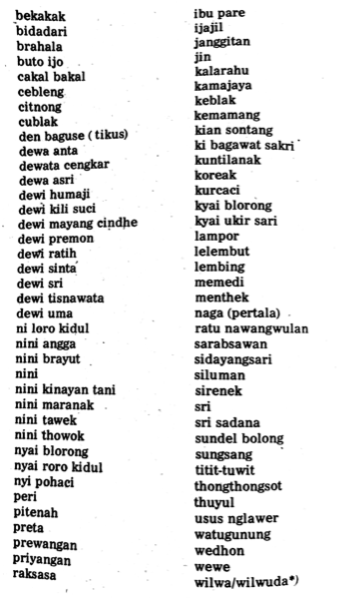

Sedikit demi sedikit, bersama dengan perluasan pendidikan, kepercayaan itu meluntur, meski di antara kaum abangan cukup awet. / Contoh nama-nama dewa-dewi, roh halus, dan arwah nenek moyang yang dikenal dalam tradisi animistis di Pulau Jawa. Di depan nama-nama itu kerapkali dipakai nama kehormatan seperti Dewi, Kiai, Mbah, Raden Bagus, Nabi, tetapi tidak selalu; di desa-desa misalnya, Dewi Sri disebut mBok Sri. Beberapa dari nama itu dianggap searti.

Jadi, jika paham deisme dan mitologi alami menghasilkan jarak jauh antara manusia dan ketuhanan. Hakikat rohani dari Tuhan menjadi kabur. Inayat ilahi terlupa. Pada paham animisme, untuk menjembatani jarak jauh dan mengisi lowongan, manusia mengkhayalkan adanya macam ragam makhluk rohani yang mendampinginya dari dekat (h. 76-7).

Lantas dalam buku ini disebutkan nama-nama yang dimaksud, tidak kurang dari 93 nama. Perihal kesamaan arti Ni Loro Kidul dan Nyai Roro Kidul tentu mudah diterima, tetapi jika dhedhemit dan lelembut atau memedi saling bersinonim sebagai nama generik bagi roh halus, tidakkah terdapat masalah kategoris ketika disatu-golongkan dengan yang spesifik seperti kuntilanak (perempuan kaki mengambang), thuyul (anak kecil telanjang), usus nglawèr (usus menjuntai), dan endas glundung pringis (kepala menggelinding—dengan mulut—menyeringai) ?

Namun dari 93 nama roh halus itu, terdapat satu nama yang sungguh kontekstual bagi perbincangan ini, yakni kian sontang.

Nama kion sontang dalam daftar roh halus Agama Asli Indonesia.

Demikianlah terjaring tiga ejaan dalam penyebutan, Kean Santang, Kian Santang, dan kian sontang—dan bersama itu pula tiga alur: yang terakhir itu meski spesifik, yakni—seperti dikenal secara lisan di Jawa Barat—putra Prabu Siliwangi tersebut mewarisi kesaktian ayahnya, termasuk ilmu mengalihkan diri menjadi harimau gaib; telah digolongkan secara generik sebagai roh halus (ibid., h. 78).

Memperhatikan lagi Umar Junus, bahwa pembacaan—dan saya tambahkan penceritaan kembali—cerita rakyat perlu berlangsung tanpa terikat kepada tafsir tunggal sebagai bacaan kanak-kanak; dan bahwa “kita tak boleh melihat sesuatu sebagaimana adanya saja. Apalagi hanya meneruskan apa yang pernah ada, tanpa mengembangkan kemampuan kreatif dan ilmiah kita” (Junus, op.cit., h. 83); maka berikut inilah penafsiran saya dari segenap perujukan historis maupun antropologis.

Dalam kedua alur terdapat satu gejala menonjol: Islam hadir bukan sebagai faktor keagamaan, melainkan kekuasaan, ketika dikisahkan bahwa Kean dan Kian Santang mengancam Prabu Siliwangi, serta para pengikutnya di Pajajaran, akan menggunakan kekerasan alias memeranginya, kalau tidak melepaskan keyakinan atau agama nenek moyangnya, dan menggantinya dengan agama Islam.

Latar belakang historis, berdasar ekskavasi arkeologis, menunjukkan bahwa dengan terbatasnya fakta keberadaan Pajajaran, yang dihadapi oleh ekspansi kekuasaan Islam (aliansi Demak, Cirebon, Banten) bukanlah Pajajaran melainkan peradaban yang terbangun semasa kekuasaan Banten Girang. Aneksasi wilayah secara praktis, tampak berlangsung tidak seberat dominasi ideologisnya, yang merupakan tujuan utama, ketika disebutkan “Adegan panjang dalam Sajarah Banten mengenai tindak-tanduk Hasanudin sebelum menaklukkan Banten Girang itu, jelas bertujuan melukiskan penguasaan rohani atas wilayah politik yang bakal direbutnya dengan senjata” (Guillot et al, op.cit., h. 106).

Dengan cara penyebutan ‘keyakinan’ dan ‘agama nenek moyang’, lapisan pertama tafsir dapat menyebut etika penerbitan era Republik Indonesia agar tidak menyebut Hindu sebagai kepercayaan yang disingkirkan; walau kode etik itu tidak menghapus sama sekali jejak intoleransi terhadap ‘warisan leluhur’.

Namun pada tafsir lapisan kedua, sangat mungkin memang bukan Saiwa, apalagi Waisnawa, melainkan kepercayaan yang dikenang dengan kabur sebagai ‘buda’, yang walaupun meninggalkan arca-arca Siwait, ragam tradisi lisan (yang di sini ditulis-gambarkan) tidak terujukkan kepada Waisnawa secara akurat.

Itulah ideologi yang dihadapi Hasanudin, sultan Banten pertama (1552-1570), yang sampai hari ini pun belum terdominasi. Pengertian ideologi di sini adalah sebagai pengetahuan yang tampil seolah alamiah, atau secara umum berlaku, ketika asal sosialnya ditekan, dilenyapkan dari nominasi, atau dianggap tidak relevan (Hartley, 2002: 103).

Kian Santang atau Kean Santang sebagai representasi ‘kekuatan Islam’, tidak dihadapi dengan patriotisme klasik seperti ‘sampai titik darah penghabisan’, seperti dikisahkan atas peristiwa Bubat, dan tidak juga suatu puputan (bunuh diri massal), yang saat itu belum ada presedennya.

Dalam kedua alur cerita rakyat, daripada memeluk agama baru (dalam “Kean Santang”) dan menghadapi anak sendiri (“Raden Kian Santang [2]”), Prabu Siliwangi dan pengikutnya menghadapi tantangan ini dengan bersemadi serta mengucapkan mantra.

Pada yang pertama, mereka hilang menjadi patung-patung Arca Domas, dan baru kemudian penduduk Nagara yang tidak bersedia masuk Islam mengenakan baju bermantra, untuk menjadi harimau-harimau penghuni Hutan Sancang.

Pada yang kedua, setelah Prabu Siliwangi mengucapkan mantra, semuanya langsung menghilang, berubah menjadi harimau jadi-jadian, dan istananya lenyap menjadi hutan belantara. Namun harimau-harimau ini meninggalkannya, dan bermukim di Hutan Sancang—Kian Santang yang datang esok harinya, terkejut karena tidak menemukan tanda-tanda pernah terdapatnya istana.

Tafsir bagi keduanya, bahwa Kean dan Kian Santang tidak mampu menembus batas dunia gaib ini untuk mengejarnya, meski telah digambarkan keadidayaannya, bagai strategi dongeng untuk mendudukkannya dalam posisi inferior—walau Islam sendiri, dengan menguasai Pajajaran yang telah dihampakan, tidak harus berarti kehilangan posisi superiornya.

Namun dengan legitimasi kian sontang sebagai roh halus—‘jembatan’ dan ‘pengisi lowongan’—perantara manusia dengan ‘hakikat rohani’, kedudukannya sebagai representasi Islam seperti ditarik kembali. Alih-alih luput memerangi Pajajaran, ia sendiri mewarisi ilmu kesaktian Prabu Siliwangi, antara lain menjadi harimau jadi-jadian. Strategi dongeng ini tentu bekerja dengan baik, jika dirujukkan kepada denyut peziarahan tiada habisnya ke makam ‘Prabu Kian Santang’ di Godog, Lereng Gunung Karacak, Garut, Jawa Barat.

Makam ‘Prabu Kiansantang’ sebagai objek wisata ziarah.

Dengan demikian, pembacaan atas dua alur cerita rakyat berformat bacaan kanak-kanak ini, telah memenuhi tuntutan untuk menafsirkannya dalam berbagai kemungkinan, secara kreatif, maupun ilmiah—membuat saya merujuk hasil penelitian arkeologi yang tidak menemukan Pajajaran, melainkan kerajaan Siwait lain di Banten Girang; yang justru membuat bagian ‘lenyapnya istana Pajajaran’ seperti mendapat resonansi, meski bukan legitimasi.

Perkara resonansi, walau lebih berbau drama ketimbang fakta, meski belum pula terbukti sebagai bukan-sejarah, adalah kutipan berikut, yang seperti menjelaskan latar belakang faktual lahirnya mitos Maung (Harimau) Siliwangi:

Pada 1580 ibu kota Pakuan dari Pajajaran yang mundur ditaklukkan Banten di bawah Maulana Yusuf. Namun selain sejumlah kecil bangsawan Pajajaran yang diam-diam mematuhi/mengikuti (memeluk?—sga) Islam, siapapun dibantai tanpa ampun oleh pasukan Banten. Kotanya ditinggalkan dan kembali menjadi hutan (Poeradisastra dalam Setiawan, 2010: 22).

Membaca dua cara ungkap cerita rakyat tadi, dan menemukan fakta terdapatnya intoleransi dengan cukup mudah, membuat saya bertanya-tanya tentang dua perkara: (1) apakah pembacanya—termasuk kanak-kanak—akan menafsir intoleransi sebagai intoleransi, bahwa yang dilakukan Kean dan Kian Santang itu bukan perbuatan yang baik?; (2) ataukah sebaliknya, bahwa dengan menerima agama Islam sebagai ‘kebenaran tunggal’ lantas sikap semacam itu bisa dibenarkan?

Saya sendiri menyadarinya lebih sebagai sengketa (wilayah) kekuasaan, bukan keagamaan (yang mestinya tidak memberi ruang sengketa), tetapi ini baru dimungkinkan melalui pembacaan intertekstual, yang memperluas wacana kedua cerita rakyat tersebut. Justru karenanya, jika hanya berdasarkan salah satu dari cerita itu, pembaca dapat melihatnya sebagai pengungkapan intoleransi, meski secara tidak langsung, ini seperti—dan hanya seperti— pencapaian penceritaan kembali yang kritis.

Terhadap penceritaan kembali itu sebetulnya juga terdapat pertanyaan yang sama: (1) apakah pencerita memang bermaksud mengungkapkan intoleransi sebagai intoleransi, secara terbuka maupun terselubung; (2) ataukah sebetulnya ingin menunjukkan ‘kebenaran tunggal’ Islam, meski dengan ancaman kekerasan, paksaan, dan merendahkan ‘agama nenek moyang’?

Konsep ideologi sendiri juga menampung pengertian sebagai usaha membuat makna menjadi tetap (Barker, 2004: 98); sementara di pihak lain ideologi menjadi praktik reproduksi hubungan sosial dari ketidak-setaraan di dalam ranah pembermaknaan dan wacana (Hartley, op.cit., h. 103-4). Penafsiran atas operasi ideologi yang seperti ini, menjadi lebih kontekstual ketika kemungkinan berdasar tahun penggubahan atau penerbitan dilibatkan.

“Kean Santang” (1982) terbit di tengah kemapanan Orde Baru, ketika kontroversi apapun tidak mendapat tempat, sementara Aliran Kepercayaan yang secara formal sempat disetarakan dengan agama (1973), dikembalikan statusnya sebagai kebudayaan (1978).

Dengan catatan bahwa pendorong di parlemen yang menjadi penampungnya adalah Golkar (cq: Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan / 1970) (Saputra, 2017), yang semasa Orde Baru bagai ‘penguasa’ itu sendiri, ‘penguasaan rohani’ ini agaknya dilawan dengan keras, dan Kean Santang menjadi representasi perlawanan: kekuasaan di wilayah rohani ini, dengan dukungan Islam, mesti hilang selama-lamanya.

“Raden Kian Santang (2)” (2003) terbit dalam suasana terbuka lima tahun setelah 1998, ketika kebebasan politik bagai tak kunjung sudah dirayakan, seolah-olah rezim Orde Baru belum tuntas juga ‘digulingkan’—dan representasi kekuasaan lama kembali dibebankan kepada Prabu Siliwangi, lengkap dengan ‘agama nenek moyang’. Kiranya, lepas dari ketertekanan 32 tahun, membuat intoleransi bukanlah intoleransi, melainkan katarsis dalam babak-babak akhir eforia Reformasi.

Betapapun, dibaca sekitar 20-30 tahun kemudian, setelah intoleransi menjadi wacana akrab sejak tiga tahun belakangan ini (2023), sebagai reaksi atas gejala radikalisasi yang makin akut dalam perkembangan sosial di Indonesia, sulit menghilangkan kesan terdapatnya sikap intoleran dari “Kean Santang” dan “Raden Kian Santang (2)”.

Ini juga berarti ideologi dalam penceritaan dapat berputar balik 180 derajat dalam pembacaan, karena ideologi juga merupakan praktik aktif, baik pada aktivitas sosial yang mengubah keadaan sebagai reproduksi kesadaran akrab dan teregulasi; atau perjuangan untuk melawan nalar mapan dan ter-alamiah-kan. Dengan begitu, makna-makna selaras bagi kepentingan-kepentingan sosial berbeda, dibangkitkan oleh pengubahan makna-makna dalam penalaran (transform the means of sense-making) yang menjadi bentuk-bentuk baru, alternatif, maupun oposisional (Hartley, ibid., h. 106).

Siapa yang lebih sakti? Berubahnya makna dalam penalaran. (Sumber: @2003 Gerdi WK/Grasindo).

Siapa yang lebih sakti? Berubahnya makna dalam penalaran. (Sumber: @1982 Jan Mintaraga/Ananda).

Perbedaan tafsir yang bahkan berlawanan ini kiranya ditemukan, dengan mempertimbangkan perbedaan wacana sosial politik antara saat penceritaan kembali (1982, 2003) dan pembacaan (2023). Bertambahnya keragaman alur dari cerita yang sama dalam pemeriksaan lainnya kelak, tentulah akan memperkaya variabel wacananya.

Dengan ‘keberadaan’ kian sontang sebagai roh halus, yang belum dapat dipastikan saat kelahirannya (sebagai tradisi lisan maupun aktivitas pemujaan) dalam kronologi faktual, penting diingat betapa proses penceritaan kembali berkali-kali ‘dongeng lenyapnya Pajajaran’ yang seperti ini terus-menerus tersusun dalam konteks, (kepentingan) politik, dan peristiwa sosial historis yang berganti-ganti. Betapapun dapat dipastikan, terbentuknya naratif ‘harimau Siliwangi’ yang pertama bukanlah sebelum, melainkan setelah Pajajaran ‘tinggal sejarah’.

Kiranya inilah yang untuk sementara dapat saya bagi, seusai tersentak ketika membaca cerita-gambar “Kean Santang” gubahan Jan Mintaraga.

Salam.

Pondok Ranji, Jumat 9 Juni 2023. 05:17.

Sekadar Rujukan

Andi Saputra, “Rekam Jejak Penghayat Kepercayaan, dari Orde Lama Hingga Reformasi”. detikNews: Kamis 04 Mei 2017. 18:50

WIB.

Chris Barker, The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London, Thousand Oaks, dan New Delhi, SAGE Publications: 2004.

Claude Guillot, Lukman Nurhakim, Sonny Wibisono, Banten Sebelum Zaman Islam: Kajian Arkeologi di Banten Girang 932?-1525. Diterjemahkan oleh Winarsih Partaningrat, Henri Chambert-Loir. Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, École Française d’Extrême-Orient, Penerbit Bentang: 1996.

Jan Mintaraga, “Kean Santang”. Bonus Ananda No. 29: 1982

John Hartley, Communication, Cultural, and Media Studies: The Key Concepts, Third Edition. London & New York, Routledge: 2002.

Prih Suharto, Achmad Dian, Cerita Rakyat dari Bogor. Jakarta, PT Grasindo: 2003.

Rachmat Subagya, Agama Asli Indonesia. Jakarta, Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka: 1981.

S. I. Poeradisastra, “Changing Views of the Sundanese Aristocracy” dalam Hawe Setiawan (peny.), Perubahan Pandangan Aristokrasi Sunda. Bandung: Pusat Studi Sunda: 2010.

Umar Junus, Mitos dan Komunikasi. Jakarta, Penerbit Sinar Harapan: 1981.

*) Versi pendek risalah ini termuat dalam Jurnal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pusat edisi 25 / 2023, dengan judul “Cerita Rakyat dan Ideologi”.

*Seno Gumira Ajidarma dilahirkan tahun 1958. Bekerja sebagai wartawan sejak tahun 1977, kini tergabung dengan panajournal.com. Menulis fiksi maupun nonfiksi, mendapat sejumlah penghargaan sastra, mengajar di berbagai perguruan tinggi.