Menilik Watak dan Masa Depan Kebudayaan Bangsa Indonesia Bersama Alfred North Whitehead

Oleh Tony Doludea*

Masyarakat banyak yang percaya bahwa kekuasaan dapat mengubah sifat seseorang itu ternyata bukanlah sekadar dongeng belaka. Sudah banyak bukti bahwa orang yang awalnya adil dan baik, ternyata berubah menjadi orang yang penuh dengan kerakusan dan ketamakan setelah mendapatkan kekuasaan.

Memang tidak semua orang yang awalnya “baik” itu akan berubah saat mendapat kekuasaan. Namun pada dasarnya manusia itu memang makhluk yang sulit dan tidak akan pernah puas.

George Orwell (1903–1950) melalui novel Animal Farm (1945)-nya ingin menceritakan keadaan manusia kebanyakan seperti itu. Ia mengisahkan kehidupan para penguasa dan sifat asli manusia saat mendapatkan kekuasaan.

Alkisah, seekor babi tua, Mayor Tua yang telah memenangkan sayembara ternak itu mengadakan rapat dengan semua hewan di Peternakan Manor. Para babi, anjing, kucing, sapi, domba, kuda, keledai, ayam, burung dara dan lainnya. Mayor Tua mengungkapkan bahwa ia bermimpi bahwa semua manusia akan lenyap. Kemudian semua hewan mempunyai kebebasan untuk hidup aman dan selaras.

Mayor Tua mengajarkan bahwa manusia itu adalah parasit, kemudian mengajak hewan-hewan itu untuk menyanyikan lagu revolusioner yang berjudul “Hewan-Hewan Inggris”.

Namun tiga hari kemudian Mayor Tua itu mati. Dua ekor babi, yaitu Napoleon dan Snowball lalu mengambil alih kepimpinan. Mereka akan menwujudkan impian Mayor Tua itu dengan menjadikannya sebuah ideologi politik.

Pada suatu malam, hewan-hewan yang lapar itu memberontak. Tiba-tiba saja mereka mengusir pemilik peternakan, yaitu Tuan Jones dan isterinya, serta Moses burung gagak kesayangannya itu dari Peternakan Manor. Peternakan itu kemudian diganti namanya menjadi “Perternakan Hewan”.

Para hewan di sana memiliki Tujuh Hukum “Hewanisme”, yang dituliskan pada dinding bangsal, supaya semua hewan dapat membacanya. Hukum yang ketujuh dan yang paling penting yaitu “semua binatang adalah sama.”

Memang semua binatang bekerja, tetapi Boxer si kuda itu melakukan pekerjaan lebih daripada bagiannya dan terus mendaraskan tekad batin yang ia ciptakan sendiri, yaitu “Aku akan bekerja lebih keras.”

Perternakan Hewan berjalan lancar, Snowball mengajar hewan-hewan itu membaca dan menulis. Mereka makan banyak karena hasil panen yang baik, seluruh peternakan itu dikendalikan secara lancar. Sementara itu, Napoleon memisahkan anak-anak anjing dari orang tua mereka dan melatih mereka secara rahasia.

Ketika Tuan Jones mencoba merebut kembali peternakan itu, semua hewan mengalahkannya dalam sebuah “Pertempuran Bangsal Sapi”.

Namun Napoleon dan Snowball saling berebut kekuasaan untuk memimpin peternakan itu. Saat Snowball mengumumkan gagasannya untuk pembangunan sebuah kincir angin, Napoleon langsung menentangnya.

Apabila Snowball memberikan alasan yang baik dan penuh semangat untuk mencari dukungan pembangunan kincir angin itu. Napoleon menentangnya dan kemudian memanggil kesembilan anjingnya, yang muncul dengan tiba-tiba dan menghalau Snowball dari peternakan itu.

Dengan perginya Snowball, Napoleon memproklamasikan diri sebagai ketua peternakan dan membuat perubahan-perubahan secara langsung. Ia mengumumkan bahwa rapat-rapat tidak akan diadakan lagi dan sebuah dewan yang hanya terdiri dari babi-babi akan didirikan untuk memutuskan apa yang akan berlaku di dalam peternakan mereka.

Napoleon berubah pikiran mengenai kincir angin itu dan melalui Squealer, juru bicaranya, Napoleon menuduh bahwa Snowball mencuri gagasannya.

Lalu hewan-hewan peternakan itu akhirnya ikut membangun kincir angin. Namun sebuah angin topan dahsyat menghancurkan hasil kerja mereka selama berbulan-bulan itu.

Para petani di peternakan sebelah mentertawakan dan mencemooh mereka, bahwa dinding kincir angin itu terlalu tipis. Namun Napoleon dan Squealer meyakinkan semua hewan bahwa Snowball-lah yang menghancurkannya.

Kemudian Napoleon mulai melakukan sebuah pembersihan peternakan dan membunuh banyak hewan yang dituduhnya bersekongkol dengan Snowball. Sementara itu, Boxer menciptakan mantranya yang kedua, “Napoleon selalu betul.”

Napoleon kemudian menggunakan kuasanya itu secara dahsyat, yang membuat kehidupan di dalam peternakan itu menjadi semakin sulit.

Tetapi babi-babi memegang lebih banyak kendali dan pengawasan pada hewan-hewan lain dan ini memberikan hak-hak istimewa kepada para babi itu sendiri.

Babi-babi itu menulis ulang sejarah untuk menjelek-jelekkan Snowball, tapi mengagungkan Napoleon. Misalnya Snowball berperang membela pihak manusia pada “Pertempuran Bangsal Sapi” itu.

Babi Squealer beberapa kali mengubah Tujuh Hukum pada dinding bangsal itu pada saat malam yang sepi. “Binatang tidak boleh minum alkohol” menjadi “Binatang tidak boleh minum alkohol secara berlebihan”.

Lagu revolusioner “Hewan-Hewan Inggris” dilarang karena dianggap tidak sesuai lagi, sebab cita-cita Peternakan Hewan telah dicapai. Maka lagu itu diganti dengan lagu kebangsaan yang memuliakan Napoleon.

Napoleon kini memiliki gaya hidup yang mirip dengan manusia. Walaupun hewan-hewan lain kedinginan, lapar dan bekerja terlalu keras. Namun mereka masih percaya bahwa mereka dalam keadaan yang lebih baik, dibandingkan dengan keadaan semasa peternakan itu dikuasai oleh Tuan Jones.

Tuan Frederick, salah satu dari dua tetangga mereka itu berhasil menipu Napoleon, dengan membeli kayu balok Peternakan Hewan menggunakan uang palsu. Kemudian menyerang peternakan itu dengan menggunakan mesiu untuk meledakkan kincir angin yang baru saja diperbaiki.

Walaupun hewan-hewan di Peternakan Hewan itu akhirnya menang dalam pertempuran, namun korban dari antara mereka sangat banyak.

Namun Boxer bertekad membangun lagi kincir angin itu dan bekerja lebih giat, sehingga akhirnya ia pingsan ketika membangun kincir angin itu.

Maka Napoleon mengantar Boxer ke dokter hewan, tetapi saat Boxer naik mobil dan mobil itu berangkat, Muriel, sang kambing yang melek huruf membaca tulisan pada mobil itu, “Alfred Simmonds, Penyembelihan Kuda dan Perebus Lem.”

Usaha para hewan untuk menyelamatkan Boxer sia-sia. Squealer melaporkan bahwa Boxer telah meninggal di rumah sakit, setelah mendapatkan perawatan yang terbaik. Sebenarnya, Boxer telah dijual ke perusahaan jagal kuda itu, supaya babi-babi mendapat uang untuk membeli whisky.

Waktu berlalu, babi-babi itu belajar berjalan dengan tegak serta membawa pecut dan memakai pakaian. Tujuh Hukum telah diringkas menjadi satu kalimat: “Semua Hewan Adalah Sama, Tetapi Beberapa Binatang Adalah Lebih Sama Daripada Yang Lain”.

Napoleon mengadakan makan malam untuk babi-babi dan manusia. Orang-orang di Peternakan Foxwood, milik Tuan Pilkington itu mengucapkan selamat kepada Napoleon, karena memiliki hewan-hewan paling rajin di negeri itu walaupun diberi makan sedikit.

Napoleon mengumumkan kerjasamannya dengan manusia, demi menentang kelas pekerja di dunia mereka. Ia lalu mengubah nama peternakan itu menjadi “Peternakan Manor” kembali.

Hewan-hewan akhirnya tahu tentang hal ini saat mereka mendengar percakapan Napoleon dan menyadari bahwa babi-babi telah mengubah sikap mereka.

Dalam sebuah permainan poker, Napoleon dan Tuan Pilkington terlibat dalam sebuah keributan. Namun tiba-tiba hewan-hewan itu sadar bahwa kini mereka tidak dapat lagi membedakan antara wajah babi dengan wajah manusia.

********

Djoko Pekik dikenal dengan lukisan Trilogi Celeng-nya; Susu Raja Celeng (1996), Berburu Celeng (1998) dan Tanpa Bunga dan Telegram Duka (1999). Lukisan Trilogi Celeng ini merupakan karya monumental dan lukisan termahal baginya. Melalui Trilogi itu Pekik ingin menuangkan unek-uneknya saat rezim Soeharto itu tumbang.

Lukisan Susu Raja Celeng dibuat pada 1996 dengan ukuran 180×150 cm. Lukian tersebut lahir dari Gelar Budaya Rakyat, untuk memperingati sewindu naik tahta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pekik ingin melukis sesuatu yang keras, namun mengungkap gagasan tentang raja atau pemimpin yang ideal.

Sri Sultan mengundang para seniman dan menantang kreativitas mereka untuk menyuguhkan karya otentik dan berbicara apa adanya tanpa tendeng aling-aling. Seniman diberikan kebebasan untuk mengungkap realitas dan kritik tanpa ragu-ragu. Atas semuanya itu Sri Sultan akan bertanggung jawab.

Djoko lalu melukis tentang raja yang buruk, pemimpin yang menindas rakyat dan memperkaya diri sendiri dengan segala macam cara. Watak itu disimbolkan sebagai celeng, sedangkan raja ideal bukanlah seperti raja celeng itu.

Raja Celeng ini merupakan sejenis hewan mamalia hutan yang hidup liar, buas dan rakus. Tubuhnya sangat besar seperti celeng raksasa. Celeng yang kuat dan perkasa itu sedang berkeliaran di lapangan di tengah ibu kota.

Tubuh tegapnya tatapan mata yang tajam dan taring-taringnya mengkilat runcing, senjata pribadinya. Taring itu adalah alat untuk mencari makanan, juga sebagai senjata untuk mempertahankan diri.

Di bawah tubuhnya yang begitu besar nampak perut yang gendut dengan enam puting susu, yang siap untuk disedot anak-anaknya. Di bagiann bawah celeng nampak warna merah seperti darah menggenangi tanah yang dipijaknya.

Kekuatan yang dimiliki celeng ini diperlihatkan dari keberingasan tatapan matanya yang tajam. Namun tatapan mata celeng ini terlihat sayu, menandakan umur yang sudah tua. Tubuh Raja Celeng yang hitam adalah simbol kekuatan, keperkasaan dan sifat negatf.

Celeng yang serakah itu banyak ditemukan juga pada rakyat kecil, lebih sering dijumpai di kalangan penguasa daerah, wakil rakyat dan pengusaha.

Di belakang gambar tubuh celeng yang berwarna hitam dan tambun itu nampak membentang secara jembatan layang lengkap dengan kendaraan yang lalu-lalang melintasinya.

Keramaian lalu-lalang kendaraan yang melintas dapat terlihat dengan jelas, bagitu juga kerumunan massa yang berada di bawahnya.

Gedung-gedung dan bangunan-bangunan pencakar langit juga dapat terlihat jelas. Di bawah gedung-gedung bertingkat nampak rumah-rumah sederhana. Di atas awan biru bercampur awan hitam.

Ribuan manusia seakan hendak menangkap celeng itu, namun terbentang jurang yang lebar di antara mereka. Kerumunan masa itu sedang memburu celeng tersebut karena ia telah mengkonsumsi harta rakyat. Celeng itu secara sewenang-wenang merampas harta rakyat, namun pada akhirnya dilengserkan oleh masa.

Lukisan Berburu Celeng dibuat pada 1998 berukuran 300 x 500 centimeter, saat terjadi peristiwa Reformasi 1998. Pekik menggoreskan cat minyaknya yang menggambarkan kerumunan massa dengan berbagai ekspresi dan busana.

Mereka mengarak seekor celeng hitam gempal yang dipikul oleh dua orang, dengan latar belakang jalan layang dan gedung-gedung pencakar langit, dinaungi awan gelap.

Celeng gemuk dengan mata lesu dan sayu digotong oleh dua orang yang bertubuh kurus dan bertelanjang dada. Tatapan mata tersebut merupakan kesedihaan mendalam di tengah-tengah ketidakberdayaan.

Orang bertelanjang dada dengan kulit hitam legam, bertubuh kurus itu sepertinya juga busung lapar. Gambaran semangat rakyat kecil dalam menjalani hidup walaupun bebannya berat.

Sementara kerumuman orang yang menggunakan pakaian adat, yaitu para penari ledhek, penari penthul, penari jathilan dan penari reog. Mereka menari dengan raut wajah riang, penuh suka cita dan terlihat kocak.

Kelompok kesenian reog itu mengenakan kaus bergaris warna hitam, merah dan putih merah, berlengan panjang serta bertopeng putih. Bersama rombongan nampak penari, tangan-tangan terkepal dan wajah-wajah penuh amarah.

Kelompok kesenian reog itu seolah menyambut dan mengiringi dua orang yang menggotong celeng tersebut. Para penari reog layaknya sedang berada dalam sebuah karnaval, seperti saat pesta rakyat, seperti sebuah pawai kemenangan yang heorik.

Di tengah kerumunan para penari dan ribuan orang yang berkumpul sedang bersuka cita merayakan kemenangan. Tampak juga seorang yang berpakaian pantonim sedang menghibur dan seorang laki-laki berbadan kekar mengenakan baju berwana kuning dan bersepatu laras tinggi.

Di belakang para penari itu nampak lautan manusia tumpah ruah. Di tengah lautan manusia tampak sekelompok orang membawa dan membentangkan spanduk.

Nampak juga seseorang memakai kacamata, kepala botak, mengenakan pakaian safari lengkap dengan tanda kepangkatan di pundaknya, juga orang mengenakan pakaian berwarna putih dan rapi. Ada beberapa wajah juga yang mengungkapkan rasa ragu mereka.

Lukisan Berburu Celeng didominasi oleh warna gelap, namun pada bagian atas nampak langit yang cerah berpadu dengan awan-awan hitam yang menggumpal. Berburu Celeng merupakan sebuah dokumentasi peristiwa penting bagi negeri ini.

Lukisan Tanpa Bunga dan Telegram Duka dibuat pada 1999 itu memperlihatkan seekor celeng dengan tubuh besar tersungkur di tanah, sudah mati.

Celeng yang gemuk, bulat dan besar itu ada di lereng pegunungan yang gundul dan gersang. Batang-batang pohon menghitam akibat kebakaran. Tanah juga berwarna hitam bekas ilalang yang sudah hangus terbakar.

Tampak di kejauhan jembatan layang serta gedung-gedung bertingkat berdiri kokoh seolah menjadi saksi bisu peristiwa itu.

Ada barisan tentara dan lautan manusia yang berkumpul. Demonstran masih berdatangan seperti air yang mengalir deras, walaupun celeng yang diburunya sudah dalam keadaan tidak berdaya dan mati.

Raja celeng yang besar dan perkasa itu telah menemui ajalnya secara mengenaskan. Ini akhir kehidupan raja celeng. Keangkuhan, kekuasaan dan keangkaramurkaan raja celeng itu pada akhirnya pupus dan hilang.

Tubuh raja celeng itu dibiarkan begitu saja, berwarna hijau kebiruan mengalami pembusukan. Kulitnya mengelupas, perutnya jebol, memamerkan ususnya. Daging celeng mulai lepas dari tulang-tulangnya. Kaki depannya terlihat terkulai patah namun kaki belakangnya masih kuat.

Wajah raja celeng yang dulu memperlihatkan keberingasan dengan senjata taringnya yang tajam, kini menjadi sirna Keenam susunya yang merupakan sumber kehidupannya menjadi tidak berfungsi lagi.

Tulang-tulang punggungnya tampak rapuh. Lalat-lalat hijau mengerubunginya untuk memakan daging yang telah membusuk. Burung-burung gagak hinggap di bagian tubuh celeng dan mulai mencabik-cabik daging celeng itu secara rakus.

Tanpa Bunga Dan Telegram Duka adalah metafora dari penguasa yang dianggap pembawa bencana bagi negeri yang dipimpinya. Celeng tersebut ternyata tidak bekutik saat rakyat tumpah ruah memburunya.

Kematian raja celeng merupakan gambaran berakhirnya kekejaman pemimpin yang selama hidupnya penuh dengan ketamakan, kesombongan dan mementingkan dirinya sendiri.

Air susu adalah sumber kehidupan bagi anak-anaknya dan keturunannya, kini sudah tidak dapat disedot lagi. Air susu kering bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan yang dimiliki raja celeng itu.

Raja celeng yang begitu besar dan perkasa itu akhirnya menemui ajalnya secara mengenaskan dalam kesendirian dan kesunyian yang mencekam.

Gagasan ini muncul dibenak Djoko Pekik, yang mempertanyakan bagaimana akan digambarkan riwayat akhir dari celeng itu. Apapun gagasan yang muncul, selalu terkait dengan rasa dendam yang selalu disimpannya sejak dulu.

Kebencian yang tidak kunjung reda dan sangat mendalam sehingga memunculkan gagasan celeng yang mati penuh dengan kehinaan.

Djoko Pekik mencoba menafsirkan peristiwa di sekitarnya dengan membaca perkembangan keadaan Indonesia dari berbagai media. Kemudian melakukan perbincangan tentang situasi negeri yang carut marut itu dengan rekan seniman yang berkunjung ke tempatnya. Kemudian menjadi perenungan terutama saat ia dalam kesendirian. Hasil perenungan tersebut diwujudkan dalam bentuk karya lukis.

Kematian celeng sangatlah terasa memilukan, digambarkan penuh dengan kesepian, dalam kesendirian dan tidak terurus. Tanpa Bunga dan Telegram Duka adalah lambang matinya angkara murka dan datangnya harapan.

Celeng merupakan ungkapan kekesalan Djoko Pekik yang keluar dari mulut, saat melampiaskan kemarahannya pada Soeharto sebagai penguasa rezim orde baru saat dalam penjara.

Djoko Pekik ingin mengekspresikan pengalaman yang dirasakan dan dialaminya itu, sehingga muncul keinginan untuk menggambarkan orang yang telah menghancurkan kehidupannya.

Soeharto dianggap sebagai orang yang telah membuatnya menderita, orang yang memerintah secara otoriter, orang yang kejam. Penguasa yang berbuat seenaknya sendiri dan penguasa yang tak pernah merasa kenyang pada kekuasaan dan harta benda.

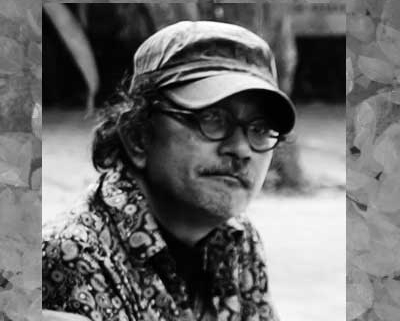

Djoko Pekik lahir dari keluarga petani sederhana dan keluarga yang masih buta huruf di Desa Karangrejo, Sukosari, Purwodadi, Grobogan, pada 1937.

Pada 1957 Djoko Pekik masuk di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI). Pada tahun ketiga keluarganya sudah tidak sanggup lagi untuk membiayainya. Kedua orang tuanya sudah menjual hewan ternak kambing dan sapi mereka. Tetapi Pekik kemudian bisa membiayai kuliah sendiri dari hasil lukisan yang terjual.

Pekik sering belajar dan berdiskusi dengan Amrus Natalsya, Isa Hasanda, Misbach Tamrin, Kuslan Budiman, Sutopo, Adrianus Gumelar, Sabri Djamal, Suhardjija Pujanadi, Harmani, Harjanto dan Ng Sembiring. Tentang seni rupa dan masalah politik saat itu. Kegiatan itu merupakan cikal bakal berdirinya sanggar Bumi Tarung pada 1961, yang terhubung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Lekra adalah sebuah gerakan budaya dan sosial yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Lekra dibentuk pada 1950, untuk mendorong para seniman, penulis dan guru dapat memahami doktrin realisme sosialis.

Pekik memiliki gaya lukis sendiri, yang berpusat pada persoalan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Seperti kaum buruh, petani, tuang becak, orang miskin dan rakyat jelata. Djoko berusaha mengispirasi rakyat melalui karyanya yang mengungkap penderitaan akibat dari Imperialisme, Kapitalisme dan Feodalisme.

September 1965 terjadi pergolakan politik yang berujung pembubaran PKI. Orang-orang yang mengikuti organisasi di bawah PKI itu hampir semuanya dipenjara.

Djoko Pekik bersama anggota Lekra lainnya pada 8 November 1965 ditangkap pihak keamanan. Mereka dimasukkan ke ruang tahanan sementara di Benteng Vredeburgh dan akhirnya di penjara di Wirogunan, tanpa melalui proses pengadilan yang jelas.

Pekik ingat betul bagaimana rasanya di dalam penjara. Kedinginan, kelaparan, jalan jongkok, kepala diinjak, punggung bengkak dan badan lebam berdarah semua. Djoko dipenjara selama tujuh tahun, pada 1972 ia akhirnya dibebaskan.

Dalam status sebagai tahanan luar, Djoko belum bisa berkarya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga ia bekerja apa saja. Maka ia menjadi penjahit pakaian di Jalan RE. Martadinata Wirobrajan Yogyakarta. Jika suara mesin jahitnya itu terdengar, maka keluarganya tahu bahwa mereka akan makan hari itu.

Celeng mewakili perasaan hati dan pikirannya. Celeng menampung gagasannya, karena celeng menurutnya adalah simbol angkara murka. Celeng dalam lukisan bukanlah sekedar gambar hewan, tetapi merupakan simbol keserakahan, ketamakan dan kesombongan.

Masalah celeng yang nyatanya itu tidak serta-merta lenyap di masa Reformasi. Justru kemudian muncul celeng-celeng baru, yang tidak kalah rakus. Bahkan bangga dengan korupsinya itu, hingga rakyat bingung sendiri.

Lukisan itu tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa dendam, namun justru untuk melepas dan merelakan rasa itu dari dirinya. Pekik ingin melepas rasa dendam sekaligus mendokumentasikan peristiwa sejarah yang ia alami sendiri.

********

Pada suatu hari, Si Kuncung bercerita tentang Si Pelukis saat tidur di bale-bale bambu depan gubuknya. Ia bermimpi berjalan menyusuri sungai.

Angin berhembus daun-daun bambu bergesekan, bunyi. Burung berkicau riang. Ia berhenti sejenak dan kencing, seperti yang biasa ia lakukan sejak muda dulu. Si Pelukis lalu merebahkan diri di atas sebuah batu hitam besar. Semilir angin menerpa wajahnya, ia tertidur lalu bermimpi.

Saat itu bulan purnama. Teras rumah gedong itu terang oleh cahaya lampu-lampu gantung yang indah dan gagah. Di halaman berumput hijau, ia dapat melihat seseorang sedang melakukan sesuatu. Orang ini adalah pemimpin rumah besar itu, Pak Bangga.

Pak Bangga memungut seekor anak celeng dan mengembannya dengan selendang kawung. Ia juga menina-bobokan anak celeng itu.

Tak lelo, lelo, lelo ledung

Cep meneng aja pijer nangis

Anakku sing ayu rupane

Yen nangis ndak ilang ayune

Pak Bangga me-lela-lela anak celeng itu, seperti mengemban anak perempuannya sendiri. Ia seperti berdoa dengan harapan, kelak mahluk yang diembannya itu menjadi utama dan akan memuliakan orang tua dan bangsa.

Si Pelukis sangat terharu menyaksikan itu. Anak celeng itu tidak melawan, tidak menangis dan merasa nyaman di pelukan pemimpin rumah besar itu.

Menurut warga sekitar, celeng itu dibawa oleh punggawa pemimpin rumah besar itu dari sebuah desa. Cerita warga bahwa pada suatu hari, desa di kaki bukit di pinggir hutan itu dikejutkan oleh seekor celeng yang masuk ke kebun tebu mereka. Celeng ini mengunyah tebu-tebu yang siap mereka panen.

Masyarakat desa kemudian mengejar celeng itu. Celeng lari terbirit justru masuk ke dalam desa. Masih dikejar-kejar, entah bagaimana si celeng malah masuk ke kantor desa. Saat itu kantor desa sedang dipenuhi pegawai dan pengurus desa.

Mereka semua terkejut dan ketakutan. Si celeng menyeruduk kesana-kemari. Sampai juga ia menyundul patat Mas Woluyo, sekertaris Ibu Tiwung, pemilik kelompok Monteng itu.

Ia sanggup mengenali aroma sesama celeng. Mas Woluyo adalah celeng yang sudah bisa berjalan tegak dengan dua kaki, seperti manusia. Memakai pakaian, seperti manusia. Berwajah seperti manusia dan berbicara seperti manusia. Namun hanya sesama celeng saja yang dapat mengenali sesamanya.

Akhirnya celeng itu berhasil ditangkap oleh penduduk desa dan dimasukkan ke dalam kurungan. Penduduk desa itu bergembira, lalu menyanyikan lagu dengan irama lagu “Nona Manis Siapa yang Punya?”

Mari kita mendendeng celeng

Mari celengnya kita dendeng

Mari dendeng celengnya dimasak

Enaknya dioseng-oseng

Warga juga menceritakan bahwa selain Mas Temong dan Mas Woluyo, Pak Bangga juga membebaskan Mas Nopia, yang pernah mengurus kelompok Dokar dan sangat terkenal dengan kasus ‘benjol segede bakpao’ itu.

Namun para celeng ini sudah sangat berpengalaman malang-melintang di dunia percelengan. Mereka tahu bahwa “there is no such thing as a free lunch“, meskipun Pak Bangga sangat bangga dengan acara makan nasi siang-siangnya itu.

Mereka sudah menghitung bahwa sebentar lagi ada daftar tagihan yang harus mereka lunasi. Mas Nopia mungkin akan berurusan dengan Mas Bilung, pimpinan kelompok Dokar; Mas Temong mengatur kelompok Aliabah dan Mas Woluyo mengamankan kandang Monteng. Semua untuk menjaga kekuasaan dan menyiapkan kemeriahan pesta Pil Es di depan.

Entah apa yang ada di dalam pikiran pemimpim rumah besar itu. Si Pelukis justru merasa semuanya kebalikan dari apa yang selama ini ia bayangkan.

Karena dalam sebuah pidato, Pak Bangga secara tegas ingin memberantas korupsi, dengan cara mengejar hama celeng itu, meskipun sampai ke alas gung liwang liwung.

Ia akan membentuk pasukan siluman khusus. Koruptor yang tertangkap akan segera dikirim ke sebuah pulau terpencil, yang dikelilingi samudera berbahaya. Entah itu di mana.

Namun pidato itu rupanya harus dimengerti sebaliknya. Pak Bangga dengan itu justru memaafkan para koruptor dengan amnesti dan abolisi.

Baginya cara memberantas hama celeng sampai ke akar-akarnya secara efektif dan efisien adalah dengan melepasliarkan celeng-celeng tersebut. Celeng-celeng itu akan bebas beranak pinak dan bertambah banyak.

Lalu Pak Bangga akan menggembalakan semua celeng dan menjadikan mereka plek ketiplek, persis, sama seperti manusia. Berjalan tegak dengan dua kaki, berpakaian, berbicara dan berwajah manusia.

Bahkan ia sudah menyiapkan pelatihan seni khusus, yaitu nandak jathilan, jaran kepang atau kuda lumping. Sehingga para celeng terhormat itu juga memiliki jiwa estetika, sama seperti manusia.

Menurut cerita warga desa itu, ada hama celeng yang diberi tanda jasa dan bintang kehormatan oleh Pak Bangga. Ini demi memperkuat kemanusiaan hewan celeng itu. Maka kenyataan bukan lagi “lengji lengbeh“, tetapi telah tumpang tindih dengan “wongji wongbeh”

Mendengar Tak lelo, lelo, lelo ledung, tukang becak di Pasar Wonokromo itu merasa dadanya dihantam oleh palu godam. Tubuhnya bergidik, wajahnya merah padam. Ia menahan tangis. “Diancuk!” Terkenang pada sahabatnya Pono, yang tewas dalam tahanan karena tertangkap saat mencuri sewek. Putrinya lemah tergeletak sakit di kampung. Ia ingin membawakan telur dan susu, namun tak memiliki uang. Toh akhirnya anak itu tak tertolong juga.

Terdengar Tak lelo, lelo, lelo ledung, tukang perahu eretan di Kali Ciliwung, hatinya seperti diiris-iris sembilu. “Bangsat!” Tangannya gemetaran saat menarik tambang, pikirannya menghitung uang yang harus dibawa pulang. Untuk membeli sarapan putrinya esok pagi sebelum berangkat ke sekolah. Sementara istrinya terkapar karena kanker serviks. Dapurnya pun harus tetap ngebul.

Suara Tak lelo, lelo, lelo ledung, tukang bentor (becak motor) di Kota Medan itu menendang-nendang kantong sampah yang baru saja ia turunkan. Jantungnya seperti ditembus besi panas. “Taik!” Ia tidak dapat menahan tangis karena sampai saat itu ia belum mampu mengirim sedikitpun uang untuk mamaknya yang sudah tua, tinggal sendiri di tepi hutan dekat kebun sawit itu.

Bunyi Tak lelo, lelo, lelo ledung, kaos yang berjajar dijajakan di Malioboro itu melambai-lambai keras, “Uasu Kuabeh!”

Si Kuncung menutup ceritanya itu, karena Si Pelukis terjaga dari mimpinya. Meskipun ia sesungguhnya masih tertidur di bale-bale bambu depan gubuknya itu dan apakah bermimpi masih berada di tepian kali itu?

********

Alfred North Whitehead lahir di Ramsgate, Isle of Thanet, Kent, Inggris pada 1861. Pada 1879, ia mengikuti ujian masuk ke Trinity College, Universitas Cambridge dan berhasil mendapatkan beasiswa.

Whitehead belajar matematika dibimbing oleh J.W.L. Glaisher, H.M. Taylor dan W.D. Niven. Ditambah kuliah Stokes dan Cayley dan dibimbing oleh E.J. Routh.

Whitehead kemudian dikenal sebagai ahli matematika dan filsuf Inggris, yang bekerja sama dengan Bertrand Russell menulis Principia Mathematica. Sejak awal 1920-an, ia mengajar di Universitas Harvard dan membangun teori metafisika yang lengkap.

Pada 1947, di umur 86 tahun Alfred North Whitehead meninggal di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat.

Whitehead adalah pelopor Filsafat Proses. Melalui Filsafat Prosesnya ini, Whitehead sesungguhnya sedang mengritik pandangan Materialisme Ilmiah.

Menurut Whitehead Materialisme Ilmiah itu didasarkan pada pandangan kosmologi Descartes, yang menganggap dunia ini melulu sebagai benda atau materi yang terbentang (rex extensa). Maka secara mekanis kenyataan dunia materi ini dapat sepenuhnya dimengerti.

Kemudian John Locke membuat pembedaan antara kualitas primer suatu benda, yaitu sifat yang secara tetap melekat, seperti bentuk, kepadatan, keterbentangan dan kuantitas. Sebagai kualitas yang bersifat objektif. Dan kualitas sekunder suatu benda, yaitu sifat-sifat yang tergantung dari subjek pengamat, seperti warna, bau, rasa dan bunyi. Sebagai kualitas yang bersifat subjektif.

Pembedaan tersebut semakin mempertegas pemisahaan antara dunia materi yang bersifat objektif dengan dunia roh yang bersifat subjektif.

Meskipun demikian Materialisme Ilmiah itu tidak sepenuhnya keliru. Pandangan materialistis dan mekanistis tentang dunia ini mengandung kebenaran dan berguna secara pragmatis, yang terbukti telah menunjang perkembangan ilmu mekanika dan teknologi modern.

Materialisme Ilmiah memiliki kekeliruan pokok, yaitu generalisasi filosofis yang dibuatnya. Karena ia membuat kesimpulan yang lebih luas dan premis-premisnya tidak dijamin kesahihannya. Oleh Whitehead ini disebut “overstatement“. Materialisme Ilmiah juga melakukan “the fallacy of misplaced concreteness“, yaitu kekeliruan karena menganggap hal yang abstrak itu nyata.

Materialisme Ilmiah menganggap bahwa dunia ini terdiri dari anasir-anasir material yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang hanya kelihatan berkaitan satu dengan yang lainnya secara eksternal atau spasial saja. Namun benda yang bersifat statis dan jelas terpilah-pilah itu dianggap suatu yang konkret, sungguh nyata. Padahal itu merupakan hasil abstraksi akal manusia demi kepentingan pragmatis saja.

Kekeliruan tersebut menurut Whitehead berakar secara filosofis pada pandangan metafisis tentang ‘substansi’. Kekeliruan mendasar ini terjadi karena penyederhanaan atas kenyataan konkret yang dinamis, terus-menerus berubah, saling terkait dan serba kompleks, menjadi kategori substansi.

Kategori substansi ini memberi kesan bahwa kenyataan itu memiliki suatu substrat, lapisan yang statis, tetap dan tak berubah dalam perjalanan waktu, yang berdiri sendiri lepas dari yang lainnya. Bagi Whitehead pandangan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yang selalu berproses, yang melibatkan keseluruhan dan perubahan yang bersifat organis.

Maka Whitehead membangun Filsafat Organisme atau Filsafat Proses, yang berpusat pada kategori eksistensi dasariah, yaitu “actual entities” atau “actual occasions“. Satuan-satuan aktual “actual entities” ini merupakan kenyataan dasar yang membentuk segala hal yang ada.

Di sini bagi Whitehead tidak ada sesuatupun yang lebih nyata dan hakiki daripada satuan-satuan aktual (actual entities). Setiap penjelasan tentang kenyataan harus didasarkan pada satuan-satuan aktual (actual entities) ini.

Setiap satuan aktual adalah suatu peristiwa pengalaman, suatu proses organis yang aktif, yang bergiat mewujudkan dirinya secara baru berbekal data yang objektif yang diwariskan dari masa lalu, untuk menjadi satu individu di tengah individu-individu yang lain.

Satuan-satuan aktual (actual entities) itu memiliki prinsip universal, yaitu ‘proses’. Prinsip proses ini menyatakan bahwa setiap pengada (being) ditentukan oleh bagaimana ia menciptakan diri dalam proses menjadi dirinya.

Proses ini meliputi proses konkresi (concrescence) dan proses perubahan (transition) dari satuan aktual yang telah mencapai kepenuhan adanya (satisfaction) ke proses menjadi datum bagi munculnya satuan aktual baru.

Proses perubahan (transition) ini didasarkan pada prinsip relativitas (Relativity), bahwa setiap pengada (being) adalah sebuah sumber daya (a potential) bagi suatu proses menjadi (becoming) satu satuan aktual yang baru.

Gerak proses tersebut itu dimungkinkan karena adanya prinsip kreativitas (Creativity). Kreativitas adalah prinsip dasar untuk terjadinya proses konkresi, yang melahirkan satu satuan aktual baru dari sejumlah satuan aktual lain yang sudah mencapai kepenuhan (satisfaction) mereka dalam kematian.

Namun kematian ini secara objektif merupakan sumber daya yang memengaruhi proses kehidupan baru. Dalam kematian setiap satuan aktual medapatkan “objective immortality” dengan menjadi datum dan faktor yang hadir serta berpengaruh atas proses konkresi yang baru.

Kreativitas merupakan suatu daya dinamis dalam alam semesta, yang memungkinkan terjadi proses perubahan dan kebaruan (novelty) secara terus-menerus.

Kreativitas proses konkresi sebagai suatu kegiatan “penciptaan diri” itu memiliki tujuan. Whitehead menyebut tujuan proses “penciptaan diri” alam semesta ini adalah Allah. Menurut Whitehead Allah memiliki aspek primordial atau awali dan aspek konsekuen atau akhiri.

Aspek primordial menyatakan bahwa pada mulanya Allah menetapkan apa saja yang dapat diwujudkan di alam semesta. Aspek konsekuen menyatakan bahwa Allah akan menampung segala macam hasil proses perwujudan berbagai satuan aktual, masing-masing dengan keunikannya sendiri-sendiri.

Aspek primordial Allah memiliki unsur pembentuk yang disebut ‘objek-objek abadi’ (eternal objects), yaitu kemungkinan-kemungkinan murni (pure potentials) yang menjadi prinsip pembentuk atau pemberi wujud tertentu bagi satuan-satuan aktual.

Aktivitas satuan-satuan aktual, yaitu konkresi dan transisi itu sesuai dengan (koheren) sistem pemikiran, yang disebut prehensi (Prehension). Meskipun tidak semuanya selalu bersifat kognitif dan tidak semuanya disertai kesadaran.

Maka dari itu, Filsafat Proses kemudian memandang kebudayaan itu sebagai proses ke arah pencapain suatu ideal hidup tertentu di bumi ini, ideal hidup bagi masing-masing pribadi dan masyarakat.

Masyarakat yang berbudaya atau beradab itu menurut Whitehead memiliki lima ciri, yaitu kebenaran, keindahan, seni, sikap bertualang dan kedamaian batin.

Kebenaran adalah kesesuaian antara penampilan luar dan kenyataan. Kenyataan adalah apa saja yang secara objektif diwariskan sebagai data untuk diolah dalam suatu proses pembentukan diri. Maka penampilan luar merupakan hasil pengolahan kreatif atas kenyataan itu.

Sehingga masyarakat yang beradab itu adalah pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang secara kreatif sanggup hidup sesuai dengan jatidirinya. Yaitu dengan mengakui dan menerima sejarah yang membentuk identitas dirinya sebagai bangsa dan negara, serta secara kreatif mampu mengolahnya ke arah perkembangan lebih lanjut.

Keindahan adalah saling penyesuaian antara beberapa faktor dalam suatu kejadian pengalaman. Sehingga masyarakat beradab memiliki suatu keterpaduan antara berbagai unsur yang beraneka ragam itu. Masyarakat beradab mampu memadukan antara tatanan/aturan dan kebebasan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya.

Seni adalah usaha sengaja dan sadar untuk menyesuaikan penampilan luar dengan kenyataan. Dalam seni, masyarakat beradab mampu menyelaraskan kebebasan individu dengan pola tatanan yang sudah baku. Seni bagi Whitehead merupakan alat analisis untuk memahami peradaban manusia.

Melalui seni masyarakat dapat membangun sikap spontan dan berani bertualang. Masyarakat yang beradab harus mempertahankan sikap berani bertualang, berani mencoba hal-hal baru. Karena tanpa sikap bertualang ini, peradaban suatu bangsa akan merosot dan bahkan runtuh.

Sehingga bagi Whitehead, masyarakat beradab harus menghargai setiap individu, bersikap tenggang rasa pada semua anggota masyarakat, menyelesaikan masalah sosial dengan persuasi akal dan menjamin pendidikan bagi semua.

Sedangkan kedamaian batin akan didapatkan oleh masyarakat yang beradab melalui keselarasan karena mengusahakan dan memelihara kebenaran, kendahan, seni dan sikap bertualang itu. Dengan demikian masyarakat mampu menyingkirkan kegelisahan akibat egoisme. Egoisme atau individualisme itu telah banyak menyumbangkan kekerasan dan kekejaman dalam masyarakat.

Melalui rasa damai yang mendalam ini, masyarakat beradab akan mampu berjuang mengatasi tragedi, kesulitan hidup dan kegagalan. Kegagalannya itu akan terasa tidak sia-sia, tragedi hidup itu justru mengungkap kenyataan yang lebih ideal.

Rasa damai membuat orang tidak kecil hati oleh tantangan dan kegagalan dalam mengusahakan kebaikan dalam proses konkresinya. Orang beradab akan terus memaksimalkan bobot kehidupan, kedalaman pengalaman hidup, keagungan pengalaman hidup dan kesegaran hidup.

Maka ungkapan Jawa ini rasanya cocok bagi satuan aktual yang sedang menjalani proses konkresinya. “Kuat lakoni, yen ora kuat tinggal ngopi sek.” Jika orang mampu melakukan sesuatu, lakukanlah. Tetapi jika tidak sanggup, jangan dipaksakan, lebih baik istirahat sejenak sambil ngopi, untuk mendapatkan rasa damai itu.

Cerita fabel Orwell, lukisan Pekik dan dongeng yang diceritakan Si Kuncung itu merupakan salah satu data saja, dari sekian banyak data yang objektif yang diwariskan dari masa lalu. Untuk suatu proses organis yang aktif bergiat mewujudkan dirinya secara baru. Untuk menjadi satu individu di tengah individu-individu yang lain. Setiap satuan aktual itu adalah suatu peristiwa pengalaman nyata seseorang dan semesta.

Kepustakaan

Lowe, Victor. Understanding Whitehead. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2020.

Lowe, Victor. Alfred North Whitehead: The Man and His Work: 1910-1947. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2020.

Orwell, George. Animal Farms. Bintang Pustaka, Jakarta, 2015.

Sherburne, Donald W. Key to Whitehead’s Process and Reality Edition Unstated. University of Press, Chicago, 1981.

Sindhunata. Menyusu Celeng. Gramedia, Jakarta, 2019.

Sudarminta, J. Filsafat Proses. Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Whitehead, Alfred North. Process and Reality (Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh During the Session 1927-28). Free Press, New York City, New York, 1979

*Tony Doludea, Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia