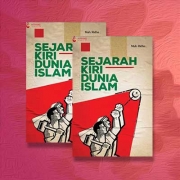

Seni Kemerdekaan: Antara Estetika Peringatan dan Perayaan

Oleh: Prof. Dr. Kasiyan, M.Hum.

Malam itu, di halaman balai desa, lampu panggung menyala seperti pesta kawinan yang kebetulan kehilangan pengantinnya. Lampu bohlam warna-warni menggantung seadanya, cahayanya kuning pucat menimpa tikar plastik.

Di ujung tikar itu, panggung darurat berlapis terpal biru sudah siap. Mikrofon berdesis, penata suara menguji, “tes… tes…”. Lalu dentum koplo pun pecah, memantul di tembok rumah-rumah. Seorang penyanyi perempuan, gaun merah menyala dengan belahan setinggi paha, mengayun di atas panggung—dengan senyum genit yang memantulkan sinar lampu. Di bawah, bapak-bapak yang tadinya khusyuk menghisap rokok kretek mulai bergoyang.

Di sudut lain, anak-anak berkerumun di meja lomba makan kerupuk, menatap kerupuk putih menggantung berayun-ayun, seolah kemerdekaan ini memang bisa digigit sambil tertawa-tawa. Inilah wajah “peringatan” kemerdekaan: riuh, riang, tapi tanpa kedalaman.

Orang-orang tertawa, anak-anak berlarian membawa balon, bapak-bapak merokok sambil memegang kupon undian, ibu-ibu berjoget setengah hati sambil memotret dengan ponselnya. Tidak ada obor, tidak ada hening, hanya lampu sorot warna-warni dan sound system yang memekakkan telinga.

Di depan ada banner besar bertuliskan Malam Tirakatan 17 Agustus. Kata “tirakatan” yang dulu berarti laku prihatin, malam hening untuk mengendapkan makna kemerdekaan, kini terasa seperti kata asing yang nyasar di tengah pasar malam.

Hakikat makna dari diksi “tirakatan” adalah momen “peringatan” mengandung kesadaran, ingatan, dan sedikit gemetar yang mengakui betapa mahalnya harga kemerdekaan. Sementara “perayaan”, sebaliknya, cenderung riuh, berulang, dan mudah menjadi rutinitas yang ringkih bahkan melupakan maknanya. Filsuf Jerman Hannah Arendt dalam Between Past and Future (1961) pernah menulis, tradisi mati ketika makna yang terkandung di dalamnya berhenti dihidupi, meskipun ritusnya terus dijalani. Mungkin itulah yang kini kita saksikan.

Nietzsche lewat Twilight of the Idols (1889) pernah berkata, “We have art in order not to die of the truth”. Tetapi di sini, seni justru jadi penutup mata agar kita tak perlu melihat kebenaran sama sekali — bahwa mungkin kita sudah lama tidak benar-benar merdeka, hanya memerankan orang merdeka dalam panggung hiburan yang rapi.

Estetika yang Terperosok

Aristoteles, dalam Poetika (335 SM), menulis bahwa hakikat substansi seni, memiliki tujuan katharsis: pembersihan jiwa dari emosi yang berlebihan, pemurnian batin melalui pengalaman estetis. Katarsis bukan sekadar hiburan; ia adalah proses transformasi batin yang mendalam—membebaskan manusia dari kepalsuan, memurnikan kesadaran, memulihkan keseimbangan moral dari kerak-kerak penderitaan.

Demikian juga Hegel lewat Lectures on Aesthetics (1835) memandang seni sebagai jalan menuju “Roh Absolut” bersama-sama dengan agama, dan filsafat, di mana manusia menemukan kesadaran dan kebebasan tertingginya melalui bentuk-bentuk estetis.

Jacques Rancière, filsuf Prancis kelahiran Aljir dalam The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible (2004) menekankan pentingnya seni distribusi kebijaksanaan (distribution of the sensible), membebaskan kita dari tatanan yang membatasi imajinasi. Di Timur, seni kerap dipandang sebagai laku penyucian—sebuah ritus untuk mengharmonikan diri dengan kosmos semestawi.

Martha Nussbaum dalam Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education (1997) menegaskan hal serupa: pengalaman estetis melalui seni, adalah latihan empati; ia memaksa kita menempatkan diri di luar batas ego sempit kita, membayangkan kehidupan orang lain, merasakan penderitaan yang bukan milik kita, termausk tentu dalam bingkai kloektif sebuah bangsa.

Karenanya, wayang kulit misalnya, mampu membuat orang Jawa tertawa getir, menangis lirih, dan pulang dengan hati yang lebih ringan.

Maka, seharusnya momen kemerdekaan menjadi ritual estetik yang memuat pembebasan batin. Sebuah moment of liberation, di mana seni dan estetika menjadi kendaraan menuju pencerahan kolektif, pemurnian makna kebangsaan, dan penyucian nilai-nilai yang telah keruh oleh pelbagai kedegilan intrik dan kerak kepentingan. Seni yang dihadirkan dalam peringatan kemerdekaan seharusnya membawa kita ke kedalaman—bukan sekadar menghibur, apalagi mengalihkan.

Tirakatan mestinya adalah ruang katarsis kolektif: malam hening untuk merenungkan harga dari setiap tetes darah yang tumpah demi kemerdekaan. Namun ia berubah menjadi panggung organ tunggal, atau kini, menjadi panggung digital. Katarsis digantikan karaoke; hening digantikan tepuk tangan.

Namun, di halaman balai desa itu, saya melihat seorang veteran—badan ringkih, topi loreng pudar—duduk di kursi paling pinggir. Ia menatap panggung, di mana penyanyi dangdut melantunkan lagu patah hati. Di wajahnya ada tatapan kosong: mungkin mengingat medan perang, atau sekadar bingung melihat perayaan ini. Di tangannya, sebatang rokok tinggal puntung. Tak ada yang menyapanya. Di tengah sorak sorai, ia hanyalah bagian dari latar. Lukisan hidup itu seperti satire yang terlalu kejam untuk sekadar disebut ironi.

Estetika Kedangkalan

Lomba makan kerupuk, balap karung, dan panjat pinang terus diulang seperti kaset pita yang sudah seret, padahal makna historisnya sudah lenyap seperti bendera pudar di gudang kantor kelurahan. Frank Furedi melalui Politics of Fear: Beyond Left and Right (2005) menyebutnya cultural philistinism—budaya kedangkalan—di mana seni hanyalah kudapan ringan yang tak memerlukan gigi untuk mengunyah. “Hidup tanpa refleksi adalah hidup yang tak layak dijalani,” kata Socrates.

Culture philistinism sebagai penyakit peradaban yang mereduksi seni menjadi barang konsumsi, menghapus nilai kritis dan sublimnya. Kita, tampaknya, telah menjadi pasien kronisnya. Estetika dalam seni akhirnya menjadi apa yang diistilahkan sebagai “kitsch”.

Walter Benjamin lewat Dream Kitsch (1927) menulis bahwa kitsch adalah seni palsu yang menjual kenyamanan murah kepada rasa. Maka kita pun mendapatinya: gapura kertas warna-warni, karnaval kostum yang serba “merah-putih”, dan lomba-lomba yang sama setiap tahun—makan kerupuk, balap karung—dijalankan seperti liturgi purba yang tak lagi kita tanyakan relevansinya.

Dalam horizon yang senada, Theodor Adorno dalam Minima Moralia (2020), pernah mengingatkan, kitsch sebagai “a poison admixed to all art“—penyakit atau racun yang merusak keaslian dan ketegangan dalam seni sejati. Milan Kundera, dalam novel dalam novel The Unbearable Lightness of Being (1984), kitsch adalah estetika yang menolak keberadaan kotoran dalam hidup; ia hanya mau yang manis, meriah, dan sentimental.

Panggung-panggung HUT kemerdekaan kita mirip katalog kitsch: estetika murahan yang gemerlap, berisik, tapi kosong. Kita merayakan kemerdekaan seperti merayakan ulang tahun selebritas: cukup nyanyi, tiup lilin, selesai.

Di ranah digital, kitsch ini menjelma menjadi misalnya “budaya twibbonaze”: wajah-wajah tersenyum di bingkai merah-putih dilengkapi slogan-slogan yang terasa seperti kalimat dari baju kaos murah di pasar malam: “Dirgahayu Indonesiaku”, “Merah Darahku, Putih Tulangku!” atau “NKRI Harga Mati!” lengkap tanda seru. Diunggah ke media sosial lalu di-like ratusan, ribuan orang, seolah dengan itu kemerdekaan telah dirayakan. Tak ada ruang renung, tak ada permenungan sejarah; yang ada hanyalah estetika instan, seperti mi instan: sedap sesaat, lapar kembali, tak lama setelah mangkoknya selesai dicuci.

Bayangkan: di layar ponsel, ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan unggahan twibbon seragam bergulir seperti parade klon digital. Tak ada lagi “tuntunan” sebagaimana diajarkan leluhur Jawa, yang membedakan tontonan sebagai hiburan dan tuntunan sebagai pendalaman jiwa. Semua diratakan menjadi tontonan—baik panggung dangdut maupun bingkai digital. Tidak ada yang mati, kecuali pikiran kritis. Dalam twibbonaze, kemerdekaan menjadi ornamen layar ponsel, sama seperti boneka dashboard di mobil—selalu mengangguk tanpa pernah bertanya.

Dari Peringatan-Tuntunan ke Perayaan-Tontonan

Guy Debord dalam The Society of the Spectacle (1967) pernah menulis, kita hidup dalam masyarakat tontonan. Peringatan kemerdekaan pun kini berubah menjadi event management. Semua diukur dari jumlah penonton, bukan kedalaman pesan. Pepatah Jawa “Tontonan kudu dadi tuntunan” kini tinggal fosil bahasa, tersimpan di rak buku sekolah dasar yang berdebu.

Budaya tontonan ini bukan sekadar masalah selera, tapi masalah kesadaran. Dalam bahasa Jawa, tuntunan adalah arah batin; tontonan hanyalah permainan mata. Ketika kemerdekaan direduksi menjadi tontonan, kita kehilangan tuntunan—dan ketika tuntunan hilang, kemerdekaan hanya tinggal bendera yang berkibar di tiang, sementara jiwa tetap terjajah.

Malam tirakatan dipadatkan menjadi acara seperti daftar belanja: pembukaan MC, lagu wajib, joget massal, pembagian hadiah, lalu bubar.

Tak ada ruang untuk hening. Hening dianggap bad for business. Dalam logika tontonan, sepi adalah kegagalan, dan makna adalah hambatan. Di dunia digital, tontonan ini bermigrasi jadi parade twibbon, video TikTok dengan musik remix bendera berkibar, dan tagar patriotik yang menguap setelah 24 jam.

Roland Barthes melalui Camera Lucida: Reflections on Photography (1980) pernah menulis, “Segala sesuatu dapat dipertontonkan, bahkan keheningan.” Dan kita pun menonton kemerdekaan seperti menonton film lawas yang ending-nya sudah hafal: pesta usai, masalah tetap sama, dan kredit penutupnya diputar sambil orang-orang sibuk mencari sandal yang hilang.

Yang kita butuhkan mungkin bukan perayaan yang lebih megah, tetapi peringatan yang lebih jernih. Peringatan yang berani merengkuh hening, yang memberi ruang untuk rasa syukur sekaligus kegelisahan. Seperti kata Simone Weil dalam Waiting for God (1951), “Attention is the rarest and purest form of generosity”—Perhatian adalah bentuk cinta yang paling murni.”

Ironi Postkolonial di Bawah Bendera

Di balik riuh lomba balap karung yang menimbulkan tawa, ada ironi getir: bangsa ini sedang berada di era postkolonial yang hanya de jure merdeka, tapi de facto masih dalam cengkeraman. Kita masih berjalan di ladang-ladang yang dikuasai pihak asing, bekerja di pabrik yang sahamnya dimiliki korporasi internasional, membeli pangan dari pasar global yang mengendalikan harga.

Kita adalah negara merdeka yang hidup dengan mental koloni: bahagia dengan kembang api, sementara lumbung padi dikirim keluar negeri. Dahulu, VOC dan pemerintah kolonial mengirim serdadu, kini giliran korporasi multinasional mengirim kontrak dan utang.

Bedanya, senjata mereka bukan bedil, melainkan perjanjian investasi, paten teknologi, dan penguasaan sumber daya alam. Serdadu mereka tak bersepatu bot, tapi berdasi sutra, berbicara di ruang rapat ber-AC. Tidak ada meriam yang ditembakkan, tapi gunung dikeruk, hutan ditebang, sungai diracuni, dan tanah adat dijual potongan demi potongan.

Semua itu dimuluskan oleh penguasa pribumi yang, entah karena naif atau memang nyaman, menjadi kaki tangan sempurna. Dulu namanya inlander yang patuh pada gubernur jenderal; kini namanya pejabat yang berfoto bersama direktur perusahaan asing sambil tersenyum seperti model iklan bank, fotonya mungkin nanti dipasang di twibbon 17 Agustus.

Kita bangga mengibarkan merah putih, tapi di bawahnya, nelayan diusir dari lautnya, buruh diperas di pabrik milik asing, dan petani kehilangan sawah karena megaproyek. Penjajahan ini tak perlu bayonet—cukup kontrak yang ditandatangani di hotel bintang lima. Penjajahan tanpa serdadu ini bahkan lebih licin: ia datang dengan kata-kata manis seperti “pembangunan” dan “pertumbuhan ekonomi,” sambil mengikis akar kemerdekaan pelan-pelan.

Saya teringat kata-kata Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Kini kita melihatnya menjadi nyata: penguasa pribumi yang telah ditaklukkan sempurna oleh kekuatan modal asing, menjadi juru lelang tanah airnya sendiri. Tapi di kampung-kampung, orang tetap berjoget dalam malam tirakatan, seolah semua baik-baik saja, sama sekali tak ada yang perlu dirisaukan.

Menuju Estetika Pembebasan

Delapan puluh tahun kemerdekaan, dan kita mengulang ingatan dengan pola yang membatu nyaris sama. Seolah ada template tak tertulis: pasang bendera, lomba tujuhbelasan, panggung hiburan malam. Kita menghafalnya seperti mantra, tanpa pernah mengajukan pertanyaan baru atas itu semua.

Søren Kierkegaard melalui Either/Or, Part I (1978) pernah berkata, “Boredom is the root of all evil – the despairing refusal to be oneself”—Kebosanan adalah akar dari segala kejahatan. Dan mungkin kebosanan kolektif itulah yang membuat kita mengisi peringatan kemerdekaan dengan pesta kitsch. Kita bosan pada hening, pada renungan; lalu menggantinya dengan kebisingan.

Pertanyaannya, mungkinkah kita merebut kembali kemerdekaan—setidaknya di batin kita? Paulo Freire berkata, pendidikan adalah tindakan kebebasan. Seni pun mestinya begitu: mengusik, mengguncang, membuat kita tidak tenang. Bayangkan malam tirakatan yang benar-benar hening, diisi dengan kisah sejarah yang dibacakan di bawah cahaya obor, bukan dentuman remix. Bayangkan lomba yang menguji solidaritas, bukan hanya kecepatan mengunyah kerupuk. Bayangkan media sosial diisi bukan dengan twibbon seragam, tapi percakapan jujur tentang janji kemerdekaan yang belum ditepati.

Ki Hadjar Dewantara mengingatkan, seni adalah ngerti, ngrasa, nglakoni. Tapi kita kini seperti memilih untuk ngguyu, nge-post, lan nge-like. Kemerdekaan kita jadi seperti kue tart ulang tahun: dipotong setiap tahun, tapi rasanya sama—manis di bibir, basi di hati.

Rabindranath Tagore lewat Towards Universal Man (1961) pernah berkata, “Freedom is not a mere matter of political independence, but the liberation of the mind.” Dan pikiran kita, barangkali, masih terkurung—bukan di penjara kolonial, tapi di panggung dangdut, di lomba balap karung, di frame merah putih yang menempel di foto profil kita.

Mungkin, di tengah riuh koplo malam tirakatan, parade twibbon di linimasa, dan cengkeraman kapital global di bawah meja perundingan, kita sedang mengadakan pesta perpisahan—bukan untuk mengenang penjajahan yang usai, tapi untuk kemerdekaan yang diam-diam sudah pergi, meninggalkan kita dengan panggung kosong dan lampu sorot yang masih menyala.

Dan di malam tirakatan berikutnya, mungkin dentum koplo tetap akan kembali memecah keheningan, twibbon kembali membanjiri timeline, lomba makan kerupuk kembali memancing tawa. Semua seperti biasa. Semua tetap sama.

Mungkin inilah satu-satunya hal yang benar-benar kita rayakan: kemampuan kita melupakan hakikat kemerdekaan.

—

*Prof. Dr. Kasiyan, M.Hum., Guru Besar Fakutas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta.