Tetangga Exhbition: Dekolonialisasi dan Dekonstruksi “Ruang” Dalam Koleksi Museum

Oleh Rangga Ardia Rasyid

Memori objek dan perjalanan mendekolonisasi bermulti-tema antara Indonesia dan Australia adalah tema yang memayungi proyek Tetangga Exhbition. Diselenggarakan secara online melalui website proyek mereka, pameran ini berfokus kepada tiga tema besar, yakni perubahan makna; kolonialisme dan warisannya; serta pergerakan manusia, objek, dan tradisi. Penyelenggaraan pameran ini merupakan bagian dari Australia-Indonesia Museum (AIM) Project. Dengan diprakarsai oleh Australia-Indonesia Institute (AII) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proyek ini melibatkan kerjasama dengan Deakin University’s Cultural Heritage Asia-Pacific Group bersama dengan Museum Nasional Indonesia, Western Australian Museum (WAM), Southeast Asia Museum Services (SEAMS), dan 14 museum lainnya di Indonesia.

Melalui koleksi yang tersimpan di berbagai museum di Indonesia dan Australia, Tetangga Exhibition mencoba untuk melakukan (re)konstruksi Museum sebagai institusi ilmu pengetahuan dan pencetak historiografi ke dalam memori masyarakat. Meskipun kelahiran beberapa museum dibentuk secara langsung akibat dari kolonialisme, namun dengan dunia Indonesia-Australia yang berubah, maka perubahan juga dinanti-nantikan untuk museum. Dalam pameran ini, tidak ada konstruksi spasial yang kuat dan mengikat. Objek dan memori menjadi guide utama dalam menarungi usaha museum untuk melepaskan dirinya dari kerangka kolonialisme yang selama ini membentuk narasi sejarah. Tanpa adanya ruang yang membatasi, maka para pengunjung hanya dengan mudah menavigasi kepulauan Indonesia, kota-kota Australia dan merasakan tidak adanya batasan yang jelas di mana suatu objek berada. Sebuah dunia di mana global dan lokal tidak lagi dapat dipisahkan dengan jelas. Melalui peta yang disajikan untuk menavigasi pameran, terlihat bahwa objek yang dicari dapat berubah menjadi sebuah fenomena transnasional. Beberapa objek-objek yang terlihat di dalam pameran ini mempunyai beberapa tema-tema utama yang mengikat.

Dekolonisasi dan Pergeseran Makna Objek Kolonial

Pameran ini menempatkan beberapa objek kolonial yang direinterpretasi untuk menantang tema kolonialisme itu sendiri. Objek yang dipamerkan telah berbentuk juga memiliki keragamaan dari lokasinya secara riil di museum Indonesia dan Australia dan juga fungsi asli dari objek tersebut. Perjalanan waktu kerap mengubah makna dari suatu objek, terlebih ketika memori yang melekat sudah terlupakan dan tereinterpretasi.

Salah satu objek menarik yang ditampilkan di dalam pameran ini adalah meriam “Si Jagur” yang sekarang dapat dilihat di depan Museum Kesejarahan Jakarta atau lebih dikenal dengan nama Museum Fatahillah. Si Jagur dibentuk dengan melelahkan 16 meriam kecil yang dibawa dari Makau, hingga ke Malaka dan akhirnya berakhir di Batavia. Fungsi utamanya adalah sebagai simbol makian dari penjajah Eropa. Namun dengan warga Jakarta yang tumbuh bersama Si Jagur, meriam tersebut mengalami pergeseran makna menjadi “kekuatan” dan “kesuburan”. Perubahan memori yang terjadi seiring tangan berpindahnya meriam dari Makau hingga ke Batavia merepresentasikan ide yang juga seringkali beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Meriam Si Jagur di Museum Kesejarahan Jakarta menghadap ke utara (Sumber: tetanggaexhibition.com)

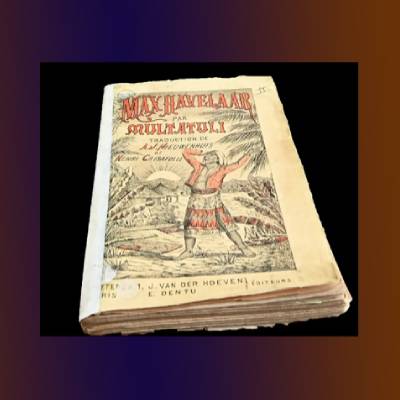

Ada pula objek klasik seperti buku Max Havaelaar (The Coffee Auctions of the Dutch Trading Company) yang diterbitkan pada 14 Mei 1860. Buku klasik ditulis oleh Edward Douwes Dekker yang merupakan eks-pegawai kolonial Hinida Belanda yang membongkar praktik perkebunan yang sarat akan kolusi antara pemerintah kolonial dan para penguasa. Kondisi ini digambarkan di dalam buku tersebut sebagai kasus utama terbentuknya eksploitasi penduduk lokal di Lebak, Banten. Meskipun pada awal penerbitan Douwes Dekker berposisi sebagai seorang Humanis abad ke-19, tetapi Max Havelaar bertransformasi menjadi sebuah warisan yang menginspirasi gerakan anti-kolonialisme. Sebuah buku yang sudah dikenal sebagai “the book that killed colonialism” oleh Pramoedya Ananta Toer. Edisi buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris ini dapat dilihat secara online maupun secara fisik di Museum Multatuli, di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Tempat dimana eksploitasi kolonial dalam Max Havelaar

Berbeda dengan Si Jagur yang berubah makna dengan perubahan waktu dan diskontinuasi mitos ataupun buku Maz Havelaar yang mengalami fenomna reclaim terhadap maknanya, ada pula objek lain yang “mendekonstruksi” memori kolonialnya secara mandiri. Objek yang menarik perhatian ini adalah sebuah penggiling kopi dan gelang tumbuk yang berasal dari Aceh. Dewasa ini, sang penggiling kopi telah berdiam di Museum Pedir di Aceh, sementara sang gelang telah menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional di Jakarta. Kedua objek ini diangkat dalam pameran ini sebagai simbol dari spektrum luas eksploitasi kolonial dari ekonomi hingga eksploitasi yang bersifat kebudayaan.

Buku Max Havelaar yang tersimpan di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Lebak, Banten (Sumber: tetanggaexhibition.com)

Penggiling Kopi yang ditemukan pertama kali di Dataran Tinggi Gayo digunakan oleh perkebunan kopi Farmer Export Co. pada abad ke-20. Pada masa ini tumbuhan kopi robusta (Coffea canephora) telah diperkenalkan oleh Belanda dan sejak tahun 1908, di wilayah Danau Lut Tawar di Aceh Tengah. Namun perkebunan kopi di Aceh juga dikontrol ketat oleh pemerintah kolonial dengan melarang adanya konsumsi dan produksi untuk penduduk lokal. Namun penggiling kopi yang mensimbolkan eksploitasi alam ini kini menjadi identitas Aceh sebagai tempat utama produksi kopi di Indonesia. Ekslusifitas yang dipengaruhi oleh Eropa kini telah diretakkan dan menjadi identitas lokal. Sementara itu, sarat akan simbol kolonialismenya, gelang tumbuk di Jakarta pada awalnya diambil oleh Mayor G.C.E van Daalen di tahun 1901 ketika masa Perang Aceh, sebelum diberikan kepada Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia) pada 1902. Gelang Tumbuk digunakan pada masa lalu sebagai perhiasan atau aksesoris untuk Suku Alas dan objek yang diambil tersebut juga bermotif ‘meshikat’, khas suku tersebut. Diambil sebagai koleksi rampasan perang di ibu kota Kolonial, maka dari itu hingga hari ini pihak Museum Nasional mencoba untuk mengembalikan konteks kelokalannya untuk menantang label “rampasan kolonial” bagi objek yang satu ini.

Gelang Tumbuk dari Aceh di Museum Nasional, Jakarta. (Sumber: tetanggaexhibition.com).

Penggiling Kopi di Museum Pedir, Aceh. (Sumber: tetanggaexhibition.com).

Koneksi Maritim dan Elemen Global di Dalam Lokal

Namun di luar pergeseran makna, objek-objek di Indonesia maupun Australia juga mengalami dekolonisasi dan dekonstruksi ruang melalui koneksi yang terbentuk di dalam dunia maritim. Perjalanan laut dan interaksi sosio-ekonomi yang terjadi di lautan secara alami telah menjadi dasar dari diskursus untuk mendekonstruksi batasan-batasan yang dibuat oleh kekuatan kolonial. Begitu pula dengan pameran ini, elemen kemaritiman digunakan untuk memperlihatkan batasan-batasan yang tidak dapat dikotakkan oleh kekuatan kolonial. Dalam mendobrak konstruksi tersebut, pameran ini menampilkan beberapa koleksi menarik yang bersifat melampaui batasan; transnasional. Dalam sisi lain, beberapa objek pameran ini juga kembali mengeksplorasi sejarah Indonesia – Australia yang banyak mendobrak batasan negara. Seperti perahu kano milik suku Aborigin Australia yang sekarang menjadi salah satu koleksi di dalam Western Australian Museum.

Perahu Kano dengan masa lalu multietnis dan sejarah transnasional terismpan di Western Australian Museum, Perth. (Sumber: tetanggaexhibition.com).

Perahu kano yang dibuat oleh seorang bersuku Iwaidja bernama Robert Cunningham dari Semenanjung Cobourg, Australia Utara pada tahun 1960an. Menariknya, meski terkesan baru, tetapi teknik pembuatan dari kano ini memperlihatkan memori masyarakatnya yang terinsiprasi oleh perahu yang dibawa oleh para pendatang dari Indonesia. Betahun-tahun lamanya dan memori akan pembuatannya masih tetap dipertahankan. Tentunya interaksi yang tua ini telah terbangun sekian lamanya. Pada awalnya interaksi maritim sangat terkonsentrasi di wilayah Asia. Beberapa kundika, atau kendi penyimpanan air dari tanah juga ditemukan di kapal karam di Laut Jawa dekat Cirebon. Kundika yang telah diproduksi di abad ke-9 dan ke-10 ini sekarang berdiam di Marine Heritage Gallery, Jakarta. Dinamika ekonomi juga terlihat di dalam sisa-sisa koin cina atau ‘picis’ di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Koneksi dari abad ke-9 hingga di abad ke-16, dan ke-18 telah membentuk batasan-batasan yang sangat lentur. Adaptasi dan interaksi budaya antara wilayah di Asia tidak pernah terbatasi oleh batasan negara yang kita kenal hari ini. Suatu dobrakan besar di dalam ide batasan negara yang lahir dari kolonialisme.

Kundika yang tersimpan di Marine Heritage Gallery (Sumber: tetanggaexhibition.com

Testimoni terbesar untuk koneksi besar yang seringkali “melewati” otoritas kolonial tentunya adalah hubungan antara pelaut Makassar dan masyarakat Aborigin di Australia Utara – terutama suku Yolngu. Wilayah seperti Kimberley, Tamarinda, Pulau Low, dan Klembei menjadi lokasi-lokasi utama peninggalan arkeologis dari kontak tersebut. Sejak abad ke-17, para pelaut Makassar telah berlayar ke wilayah ‘Marege’ dan ‘Kayu Jawa’ yang sekarang wilayah Kimberley untuk mengambil teripang. Komoditas laut ini tidak hanya menjembatani pertukaran budaya antara Makassar dengan Australia, bahkan juga mengenalkan tumbuhan tamarind atau asam jawa ke pesisir Kimberley. Peninggalan-peninggalan yang sekarang tersimpan di Western Australian Museum di Perth berbentuk dalam pecahan keramik dan metal yang kemungkinan besar berhubungan dengan proses pengolahan teripang. Koneksi ini tentunya membuka suatu koneksi sejarah yang jarang diketahui sebelumnya. Australia-Indonesia, dekat namun jauh dalam kacamata ‘pemerintah’ dan ‘batasan’ memberikan kesan adanya lost history dari diskursus kolonial yang membatasi kedinamisan aktivitas tersebut.

Koin Picis di Museum Kepurbakalaan Banten Lama (Sumber: tetanggaexhibition.com

Bukti Peninggalan Pelaut Makassar di Western Australian Museum, Perth. (Sumber: tetanggaexhibition.com)

Mengubah Ruang, Mengubah Makna

Dalam pameran ini, Tetangga memberikan kesempatan bagi para pengunjung dunia maya untuk kembali memikirkan ulang mengenai ikatan antara ruang dengan makna. Dekolonialisasi dan dekonstruksi dapat diraih melalui sebuah perubahan makna “ruang” di dalam koleksi-koleksi museum. Pameran ini memberikan kesempatan utama untuk mendobrak makna ruang yang selama ini terkonstruksi dalam kerangka warisan kolonialisme. Pemaknaan baru ruang di dalam koleksi museum tidak hanya membuat pengunjung untuk kembali mempertanyakan warisan kolonialisme di dalam sejarah Indonesia.

Dalam beberapa contoh yang disebutkan, terlihat bahwa masing-masing objek mengalami proses pemaknaan ulang untuk posisinya vis-à-vis dengan identitas kolonial yang melekat di awal. Untuk beberapa hal, makna dan objek juga mengalami pergeseran lokasi fisik yang memperkuat perubahan-perubahan yang terjadi. Pemaknaan ulang dalam konteks ini juga berisi makna baru untuk mencabut suatu objek dari proses kurasinya yang merupakan dampak langsung dari kolonialisme. Terlihat bahwa di dalam tema ini, konjurasi “ruang” baik sebagai tempat penyimpanan objek ataupun tempat asal digunakan untuk mendekonstruksi narasi kolonial yang dibawa olehnya. Untuk mencapai tujuan ini, para kurator museum juga terus mengusahakan pemaknaan objek-objek yang dibawa dalam mesin kolonial-imperial. Sebuah proses yang akan terus terjadi hingga di masa depan.

Pameran ini juga menunjukkan bahwa tugas dalam memposisikan ulang dan merekonstruksi makna dibalik koleksi sejarah belum selesai. Masyarakat umum adalah konsumen utama dari perubahan paradigma bagi koleksi-koleksi yang dipamerkan. Tetapi para masyarakat umum juga berperan sebagai agensi utama dalam memperbaharaui ingatan kolektif masyarakat tentang koleksi-koleksi tersebut. Dengan kata lain, tanpa adanya respon aktif dari khalayak umum, maka pengaruh dari kolonialisme tidak akan berhasil ditantang dan diubah. Untuk itu pengunjung dalam pameran ini tidak hanya diberikan kesempatan untuk memperkaya ilmu sejarahnya, namun juga tanggungjawab atas apa yang bisa digunakan dengan ide ilmu itu.

*Penulis adalah Asisten Peneliti pada Tim Riset Sejarah dan Heritage Bank Indonesia.