Evolusioner yang Nasionalis-Kooperatif: Riwayat Todung Sutan Gunung Mulia

Oleh Eko Fangohoy

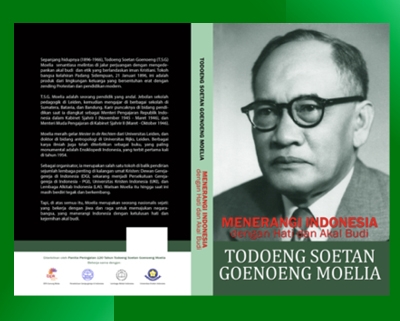

Judul: Todoeng Soetan Goenoeng Moelia

Subjudul: Menerangi Indonesia dengan Hati dan Akal Budi

Penulis: Imran Hasibuan, P. Hasudungan Sirait, dan Kristian Ginting

Ukuran: 15 x 23 cm

Tebal: 304 halaman

Penerbit: BPK Gunung Mulia

Pada tahun 2021 yang lalu, peringatan ulang tahunnya mencapai angka 125. Itu berarti, sudah satu seperempat abad yang lalu tokoh asal Padang Sidempuan Tapanuli Selatan ini lahir. Namun, siapa yang kini masih mengenal nama pria yang lahir pada 21 Januari 1896 ini? Orang mungkin masih mengenal nama ini sebagai suatu penerbit atau toko buku di Jakarta, tetapi banyak yang tidak mengenal mengapa orang ini diabadikan namanya di situ atau apa kiprahnya dalam sejarah Indonesia.

Buku “Todoeng Soetan Goenoeng Moelia: Menerangi Indonesia dengan Hati dan Akal Budi” terbit dalam rangka memperingati 125 tahun kelahiran tokoh yang masih bersaudara dengan Amir Sjarifuddin, ini. Ditulis oleh Imran Hasibuan, P. Hasudungan Sirait, dan Kristian Ginting, buku ini hanyalah salah satu rangkaian kegiatan di samping beberapa kegiatan lain dalam rangka peringatan tersebut.

“Buku yang di hadapan pembaca ini merupakan bagian dari upaya untuk mengenal perjalanan hidup dan karya T.S.G. Moelia. Dengan mengingat sosok dan karyanya, semoga kita bisa menghargai jasa-jasa T.S.G. Moelia bagi negara dan bangsa Indonesia.” Demikian tulis Maruarar Sirait, mewakili panitia penulisan buku. Ia berharap penerbitan buku ini dan semua kegiatan yang menyertainya bisa memperkenalkan kembali sosok laki-laki generasi kedua Batak Angkola ini kepada masyarakat Indonesia.

Buku yang terdiri dari delapan bab (didahului Kata Pengantar dan Pendahuluan, dan ditutup dengan Epilog, Daftar Bacaan, Indeks, dan Ihwal Penulis) ini termasuk padat berisi. Dari latar belakang tempat kelahiran, keluarga dan suasana politik waktu itu, sampai warisan yang ditinggalkannya, diuraikan lengkap oleh tim penulis. Selain studi literatur, tim penulis melengkapinya pula dengan banyak wawancara, seperti dengan tokoh-tokoh politik, gereja, dan keluarga. Buku Gerry van Klinken, 5 Penggerak Bangsa yang Terlupa (2010), termasuk yang banyak dijadikan acuan. Sementara itu, tokoh yang sering dikutip dari wawancaranya adalah Wanda Mulia, putri Gunung Mulia sendiri.

Kelengkapan buku ini memang memadai, walaupun ada beberapa hal yang mungkin bisa ditonjolkan dari suami Siti Moer Pohan ini, terutama kaitan antara Politik Etis pemerintahan kolonial Belanda, relasinya dengan Amir Sjarifuddin, dan peran di sekitar kemerdekaan. Justru pertalian ketiga hal itu yang memperlihatkan simpul-simpul menarik dari Todung Sutan Gunung Mulia (dalam buku ini namanya ditulis dengan ejaan lama: Todoeng Soetan Goenoeng Moelia), termasuk beberapa penilaiannya yang kadang bertolak belakang terhadap pilihan-pilihan politik yang diambilnya.

Anak Kandung Politik Etis

“Moelia lahir dan tumbuh bersamaan dengan maraknya semangat Politik Etis dan berkembangnya gerakan zending di Tanah Batak” (hlm. 3). Apa itu politik etis? Politik Etis atau Politik Balas Budi (bahasa Belanda: Ethische Politiek) merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan para penduduk bumiputera. Pemikiran ini merupakan kritik atau titik balik terhadap politik tanam paksa dari masa sebelumnya. Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia-Belanda.

Saat Mulia tumbuh sebagai bocah dan remaja, kebijakan politik etis tengah bergema kuat di seantero Hindia-Belanda. Oleh karena itu, Mulia merupakan salah seorang ”anak kandung” Politik Etis. Seorang sejarawan menyebutnya sebagai tokoh pribumi yang relatif terkenal dalam politik kolonial di antara dua perang (Perang Dunia I dan Perang Dunia II), ”yang secara mendalam meyakini cita-cita kebijakan etis” (Van Klinken, 2010, 99).

Dari tiga program politik etis—irigasi, imigrasi, dan edukasi—program edukasilah yang paling mencolok dan melahirkan banyak tokoh yang kelak menjadi pelopor berbagai pergerakan kebangsaan menjelang kemerdekaan. Kalangan pendukung Politik Etis merasa prihatin terhadap kaum pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

“Moelia segera dikenal sebagai siswa yang tekun. Ia bekerja dengan teliti dalam perannya sebagai mahasiswa di bawah arahan kebijakan Politik Etis” (hlm. 38). Di Belanda, Mulia berkenalan secara pribadi dengan tokoh-tokoh yang mencetuskan dan merumuskan politik etis, seperti: Van Deventer. Dari tokoh-tokoh inilah, tulis Van Klinken (2010, 102), seperti dikutip buku ini: ”….dia (Moelia) mengambil sikap yang akan tetap dipegangnya seumur hidup: kekaguman pada hak yang ilahiah, yang telah menghasilkan pemerintahan modern, dan perasaan bahwa orang Indonesia masih harus belajar banyak untuk layak meraih kemerdekaan.”

Salah satu “buah” positif kebijakan politik etis adalah kemunculan Volksraad pada tahun 1918. Volksraad dianggap sebagian besar pendukung Politik Etis sebagai suatu langkah maju dalam perjuangan untuk otonomi Hindia-Belanda, walaupun di masa-masa awal pembentukannya lembaga ini bukanlah dimaksudkan sebagai parlemen sesungguhnya (seperti membuat undang-undang), tapi lebih sebagai badan penasihat untuk pemerintah kolonial Hindia-Belanda.

Ketika Mulia diangkat menjadi anggota Volksraad oleh Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg-Stirum, di awal periode kedua Volksraad, pada tahun 1922, ia mewakili suku Batak dan merupakan anggota Volksraad termuda (ia kala itu masih berusia 26 tahun). Tahun-tahun pertama ia menjadi anggota Volksraad ditandai dengan kesetiaan terhadap Politik Etis yang dirasakan kawan pribuminya sudah ketinggalan zaman. Ia benar-benar meyakini kemurahan hati pemerintahan kolonial Belanda Kristen. Van Klinken menulis: ”Tidak seperti orang Indonesia lain yang yang melihat keanggotaan Volksraad mereka berdasarkan oposisi, ia (Moelia) lebih memandang keberadaan dirinya di sana sebagai seorang penasihat yang loyal” (Van Klinken 2010, 104).

Mulia-Amir: Satu Darah, Beda Langkah

Hal lain yang menarik dari pribadi Gunung Mulia adalah relasinya—atau lebih tepat: relasi-kontrasnya—dengan Amir Sjariffudin. Amir adalah adik sepupu Mulia. Mereka berdua berasal dari satu marga: Harahap. Amir yang bergelar Sutan Soaloon adalah anak sulung pasangan Djamin gelar Baginda Soripada Harahap dengan Basunu Siregar. Baginda Soripada sendiri adalah putra ketujuh Eprahim Harahap gelar Soetan Goenoeng Toea—Ompu ni Djohan boru Siregar, sedangkan Hoemala Mangaradja Hamonangan (ayah Mulia) adalah anak kedua. Jadi, ayah mereka adalah kakak beradik.

Dalam banyak hal, Mulia sering berperan sebagai ”ayah pelindung” bagi Amir. “Perbedaan umur 11 tahun di antara keduanya membuat sosok Moelia betul-betul menjadi ayah pengganti bagi Amir, baik di negeri Belanda maupun di awal-awal ketika Amir menjejakkan kaki di tanah Batavia” (hlm. 8). Mulia kerap membantu Amir ketika yang terakhir ini menghadapi masalah, seperti ketika ia dijatuhi hukuman dan akan dibuang ke Boven Digul oleh pemerintah Belanda. Mulia melobi pejabat kolonial agar membatalkan hukuman tersebut.

Dalam hal bergaul, Amir jauh lebih berhasil dibanding abang sepupunya, Mulia. Ia memang sangat berbakat di bidang itu. Kalau menggunakan istilah masa sekarang, kecerdasan sosialnya memang tinggi, untuk tidak mengatakan sangat tinggi.

Walau berhubungan darah, pembawaan Amir bertolak belakang dengan Mulia. Wanda Mulia, putri Mulia, menggambarkan Amir sebagai paman yang kehadirannya selalu diharapkan para keponakan di rumah mereka, sebab ia akrab dengan keluarga dan penuh perhatian, sehingga layak menjadi tempat curahan hati. Mulia, menurut Wanda, “walaupun sesungguhnya lembut ia merupakan sosok yang berdisiplin tinggi, hemat bicara, dan kalau di rumah lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca atau menulis di kamar kerjanya” (hlm. 172-173). Selain Wanda, Mulia memiliki 5 anak yang lain: Karlini Mulia, Taromar Winfried Mulia, Rumbi Mulia, Ineke M. Mulia, dan Christian Soripada Mulia.

Mulia dan Amir sepanjang hidupnya sangat bertaut satu sama lain. Karakter pribadi yang berbeda tidak jadi masalah bagi mereka dalam mendekatkan diri satu sama lain. Mulia adalah pribadi tenang yang menyukai keserbateraturan dan kepastian. Adapun Amir, dia adalah sosok romantik dengan jiwa yang senantiasa bergolak serta penyuka tantangan. Ia orang yang tidak suka berpangku tangan serta acap berada dalam pusaran pergerakan bangsa yang diwarnai persaingan dan konflik.

Kontras kepribadian di antara kedua bersaudara ini rupanya terbawa dalam jejak langkah pemilihan strategi perjuangan. Percaya bahwa Indonesia harus merdeka, mereka berbeda dalam menerapkan dan mengambil opsi di setiap tikungan penting dalam perjuangan.

Salah satu opsi yang berbeda itu adalah, misalnya, pada masa pendudukan Jepang, posisi Amir berkebalikan dengan Mulia: kalau Amir menjadi pentolan kelompok perlawanan sepanjang 3,5 tahun Jepang berkuasa di negeri ini, Mulia justru menjadi bagian dari birokrasi pemerintah. Sejak tahun 1930-an doktor antropologi tersebut menjadi birokrat senior di Kementerian Pendidikan. Setelah Jepang yang berkuasa, posisinya tak berubah. Tentu kecakapan dan pengalamannya yang membuat ia tetap dipakai penguasa.

Selain itu, perberdaan lain yang bisa dilihat adalah pilihan wadah perjuangan setelah Indonesia merdeka. Jika Amir mendirikan dan mengetuai Partai Sosialis Indonesia (PARSI)—yang kemudian melebur menjadi Partai Sosialis Indonesia (PSI)—Mulia lebih memilih jalur Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Bahkan, ketika Amir bergerak semakin ke “kiri”, Mulia tetap setia dengan jalur politiknya sendiri.

Namun demikian, ketika pada November 1945, Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin berkesempatan membentuk kabinet (Kabinet Sjahrir I), mereka memilih banyak kawan sendiri dari Partai Sosialis untuk duduk sebagai menteri, kecuali beberapa orang, termasuk Mulia sendiri yang ditunjuk menjadi Menteri Pengajaran (Menteri Pendidikan). Ini salah satu bukti bahwa keterikatan darah antara Amir dan Mulia sangat kuat bahkan ketika keduanya menganut garis politik yang kontras.

Mulia masih sempat ikut dalam Kabinet Sjahrir II sebagai Menteri Muda Pengajaran (Wakil Menteri Pendidikan), dengan Menterinya adalah Muhammad Sjafei, pendiri Indonesische Nederlandsche School (INS) Kayu Tanam, Padang Pariaman, yang tersohor. Namun, setelah itu, Mulia dan Amir kemudian semakin berpisah, baik secara geografis maupun orientasi politiknya. Ketika Belanda meneror Jakarta awal Januari 1946 sehingga para petinggi negara, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, pindah ke Yogyakarta—termasuk Amir—Mulia “tetap merasa nyaman tinggal di tinggal di Jakarta. Dengan sendirinya ia tidak berada di gerbong utama birokrasi pemerintahan Republik lagi” (hlm. 177).

Selepas Januari 1946, Amir semakin kokoh di lingkaran elite pemerintahan RI, sementara si abang sepupu sepertinya lenyap begitu saja. Mereka berada di dunia yang berbeda. Amir semakin berperan dalam peta perpolitikan nasional republik yang masih muda ini, sementara Mulia sibuk dalam urusan kegerejaan. Begitupun keduanya masih terus berhubungan, setidaknya di urusan kegerejaan.

Menteri Pendidikan Empat Bulan

Mengapa Sutan Sjahrir memilih Mulia menduduki jabatan Menteri Pengajaran dalam kabinetnya? Bisa jadi, karena Sjahrir telah mengenal Mulia sejak mereka sama-sama menjadi mahasiswa di Belanda pada akhir 1920-an sampai awal 1930-an. Atau juga karena pengaruh Amir Sjarifuddin yang masa itu merupakan salah seorang tokoh di pusat elite politik, yang juga merupakan orang kedua setelah Sjahrir pada masa itu. ”Saya kira pengangkatan sebagai Menteri Pengajaran karena Mulia merupakan tokoh yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan di masa itu,” kata S.A.E. Nababan seperti diwawancarai para penulis buku ini.

Mulia menjabat sebagai menteri dan menteri muda pendidikan tidak cukup lama. Praktis, Mulia duduk di dalam kedua kabinet itu dalam waktu singkat: Menteri Pengajaran Kabinet Syahrir I (14 November 1945–28 Februari 1946) dan Menteri Muda Pengajaran Kabinet Syahrir II (12 Maret 1946–2 Oktober 1946). Rentang waktu kurang dari setahun itu tentu saja merupakan waktu yang singkat untuk menerjemahkan pemikiran dan gagasannya ke dalam kebijakan pendidikan sesuai dengan pengalaman dan harapan masyarakat banyak. Namun, sebagai Menteri Pengajaran, di samping seorang yang optimis, ia juga bekerja dengan sepenuh hati. Berbagai inisiatifnya di dunia pendidikan di masa itu menunjukkan sikapnya yang optimistis tersebut. Bagi Mulia, pendidikan adalah panggilan di mana ia terus mencurahkan komitmen dan pengabdian di sebagian besar hidupnya.

Sejak ditunjuk menduduki posnya, Mulia bergelut membangun dunia pendidikan negeri ini yang kacau-balau di masa itu. Di masa jabatan Mulia sebagai Menteri Pengajaran, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, agar selekas mungkin mengusahakan pembaruan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok pendidikan dan pengajaran yang baru.

Saat menjabat sebagai Menteri Pengajaran dan Menteri Muda Pengajaran, ia melakukan kebijakan dan tindakan pembenahan dunia pendidikan. Langkah itu, antara lain: Pertama, meneruskan kebijakan menteri sebelumnya yakni mengubah kurikulum pendidikan menjadi yang berwawasan kebangsaan. Kedua, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, antara lain membangun kembali sekolah dan menambah jumlah tenaga pengajar. Ketiga, memperluas lembaga-lembaga pendidikan, yakni tidak hanya terfokus pada lembaga pendidikan umum, tetapi juga pendidikan yang berlatar belakang agama. Misalnya, pendidikan Kristen, NU (pesantren), dan Muhammadiyah. Keempat, poin ketiga tersebut kemudian direvisi seiring dengan Penetapan Pemerintah 1945 No. 3/S.D yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo, yang menyatakan bahwa Urusan Agama, yang bagian dari Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, masuk Departemen Dalam Negeri.

Nasionalis yang Kooperatif?

Buku ini menerapkan istilah “nasionalistik-kooperatif” kepada pemikiran politik Mulia (hlm. 93). Melihat bagaimana relasi Mulia dengan latar belakang ia dididik dan dibentuk yang penuh dengan aroma cita-cita politik etis, hal ini sebenarnya masuk akal dan wajar. Ia dididik dan dibesarkan dalam konteks politik etis yang melihat perubahan sebagai suatu proses yang bertahap dan pelan. Sebagai penganut politik etis, ia percaya bahwa sumber daya manusia bermutu tinggi untuk mengisi negeri yang baru merdeka merupakan hal penting. Ia berkeyakinan bahwa bangsanya hanya pantas merdeka jika sudah memiliki human capital yang baik.

Dengan demikian, sebagai hasil kebijakan dan pendidikan politik etis yang dikecapnya, serta perjumpaannya dengan para tokoh politik etis, melahirkan keyakinan pada dirinya bahwa sejalan dengan politik etis, pemerintah Belanda akan memerdekakan Hindia Belanda. Ia bahkan membayangkan bahwa kedua negara nanti berhubungan dengan baik berdasarkan format tertentu. “Memang, setelah menjadi orang penting di Volksraad, keyakinannya kian susut; pesimismenya mengemuka” (hlm. 262 ).

Seperti tercermin dari kepribadiannya yang kontras dengan Amir, di volksraad, pemikir yang di tahun 1920-an bergiat di Jong Sumatranen Bond dan Jong Bataks Bond ini bukanlah jenis orang yang lantang dalam berbicara. “Terhadap penguasa Hindia-Belanda ia tidak konfrontatif, sebab dirinya masih memercayai politik etis” (hlm. 265). Ini barangkali ungkapan dari sikap politiknya yang moderat dan berhati-hati. Ideologi politik etis membentuknya sedemikian rupa sehingga langkah-langkah yang diambilnya seperti lamban dan tidak terburu-buru. Kalau Amin seorang revolusioner, Mulia sebaliknya: evolusioner.

Menjelang akhir masa pendudukan Jepang, Mulia seakan tersisih dari perhatian publik dan pergaulan elite politik di masa itu. Ketika ingar-bingar Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diproklamasikan Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945, ia tidak berada di tengah-tengah suasana revolusi tersebut. Mulia bukanlah nasionalis-revolusioner yang bersemangat, baik pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masa Jepang, maupun di masa awal kemerdekaan.

Harian Merdeka, yang dipimpin B.M. Diah, menyerang Mulia dan Soewandi karena peranan mereka dalam zaman kolonial Belanda, dan memperingatkan bahwa ”keyakinan penuh mereka terhadap kebijakan etis Belanda” dengan mudah dapat menyesatkan pemerintahan baru itu. Dengan kata lain, Mulia dan Soewandi dinilai sebagai tokoh-tokoh yang pernah bekerja sama erat dengan pemerintah kolonial Belanda, dan karena itu tidak pantas duduk dalam kabinet republik yang baru saja merdeka dari cengkeraman penjajahan Belanda.

Kecurigaan orang seperti B.M. Diah itu sepertinya memiliki dasar juga. Setelah mundur dari Kementerian Pengajaran, misalnya, pada Desember 1947, Mulia menerima undangan pemerintah Belanda untuk pergi sebagai wakil mereka ke Havana, Kuba (yang masih dikuasai rezim Batista), untuk menghadiri konferensi teknis PBB mengenai perdagangan internasional dan lapangan kerja. Dalam hal ini, Mulia, dalam kesimpulan Van Klinken, seperti dikutip buku ini: hampir merupakan anak sempurna kebijakan etis yang diidealkan, walaupun tetap berkomitmen pada bangsa Indonesia.

Walaupun ia bukanlah tokoh revolusioner, komitmennya terhadap negara-bangsa Indonesia yang baru saja merdeka tidaklah diragukan. Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Mulia memang lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada aktivitas pendidikan dan kegerejaan (walaupun keterlibatan Mulia dalam dunia politik tidak benar-benar hilang sama sekali, seperti misalnya, ia diminta menjadi penasihat dalam pendirian Partai Kristen Indonesia—Parkindo). Selain itu, ia tercatat sebagai pelopor lahirnya beberapa lembaga pendidikan dan keagamaan di Indonesia: Universitas Kristen Indonesia (UKI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI, yang sebelumnya disebut DGI), dan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI).

Penutup

Dibandingkan dengan banyak tokoh nasional di masa itu yang berapi-api, Mulia menjauh dari aksi-aksi radikal. Sebagaimana layaknya seorang intelektual, ungkapan-ungkapan serta kata-katanya di masa itu selalu terukur, tidak meledak-ledak. Kehati-hatian dan sikap tenang yang terpancar darinya mungkin menjadi percabangan jalan kesimpulan berbeda yang diambil oleh orang-orang di luarnya. Dengan demikian, kesimpulan sinis seperti bisa terlihat dari tulisan Van Klinken—seperti yang dikutip buku ini—bukanlah satu-satunya interpretasi yang sahih atas opsi-opsi politik Mulia.

Pontas Nasution, misalnya, mengatakan tudingan bahwa Mulia frustrasi dan kemudian jatuh dalam ”pelukan” kekuasaan Belanda tidaklah berdasar. ”Moelia dan juga keluarganya sejak awal terbukti berkomitmen terhadap bangsanya. Moelia dan adik sepupunya, Amir Sjarifuddin, merupakan pejuang yang tidak pernah meminta imbalan apa pun atas tindakannya. Kedua orang ini tidak bisa diperbandingkan satu dengan yang lainnya, karena mereka memilih caranya sendiri dalam memperjuangkan apa yang dianggap benar dan pantas bagi negara dan bangsanya,” kata Pontas Nasution, seperti dikutip dalam buku ini. Sabam Sirait, politisi kawakan Indonesia yang sudah malang-melintang di pentas politik nasional selama lima dasawarsa, juga menilai Mulia sebagai seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. ”Meskipun menempuh jalur politik kooperatif, dengan berkecimpung di Volksraad serta menjadi pejabat tinggi di pemerintahan kolonial Belanda, Goenoeng Moelia tetaplah seorang nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menurut saya, peran penting Moelia adalah dalam pengembangan pendidikan, terutama bagi kalangan Kristen Indonesia. Dalam hal ini, saya kira jasanya sangat besar,” katanya.

Begitu pula Wanda Mulia, memastikan sang ayah berkomitmen kuat terhadap negara-bangsa Indonesia. ”Sebagai putrinya, saya menyaksikan sendiri, bagaimana ayah bekerja keras untuk memajukan pengetahuan anak bangsa Indonesia. Itu semua karena kecintaan ayah terhadap negeri ini,” kata Wanda.

Komentar orang-orang di atas menggarisbawahi bagaimana kepribadian Gunung Mulia yang sangat kompleks tetap bisa memberikan kontribusi bagi republik yang masih muda ini. Mungkin, penilaian berbeda antara B.M. Diah dan Van Klinken di satu sisi dengan S.A.E. Nababan, Pontas Nasution, dan Sabam Sirait di sisi lain dibandingkan dengan penilaian yang pernah diberikan pada tokoh-tokoh lain di sekitar revolusi kemerdekaan Indonesia yang lain, seperti Tan Malaka, dan tentunya Amir Sjariffudin sendiri.

Apakah, barangkali, kepribadian yang berhati-hati, tenang, dan penuh perhitungan seperti yang dicontohkan Gunung Mulia justru bisa lebih bermanfaat dalam pengambilan langkah-langkah strategis dalam masa-masa sesudah revolusi kemerdekaan? Jika revolusi membutuhkan para revolusiner, pembangunan masyarakat dalam mengisi masa kemerdekaan malah mungkin membutuhkan “revolusi mental” yang evolusioner, perhitungan yang matang dan kritis. Di tengah ingar-bingar revolusi, pria yang wafat pada 11 November 1966 ini telah memperlihatkannya secara nyata.***

*Penulis adalah chief editor buku populer-humaniora di sebuah penerbit. Cerpennya berjudul “Omongan” terpilih sebagai salah satu cerpen terbaik dalam Lomba Cerpen Nasional Bertemakan Bebas oleh Rumahkayu Publishing. Terbit dalam buku “Tarian Hujan: Kenangan yang Terus Bersemi” (Rumahkayu Publishing, 2015).