Nasionalisme Kontekstual

Oleh Purnawan Andra*

Di tengah semarak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, kita selalu diingatkan bahwa nasionalisme tidak hanya lahir dari pekik merdeka di medan perang, tetapi juga dari kesetiaan pada kebenaran, keberanian untuk mengutamakan kepentingan umum, dan pengorbanan untuk bangsa dan negara.

Secara kultural, nilai-nilai itu telah lama diartikulasikan dalam khazanah budaya kita, salah satunya melalui Serat Tripama karya Mangkunegara IV (1853-1881). Serat ini menyajikan tiga teladan ksatria yaitu Patih Suwanda (lakon Arjunawiwaha), Kumbakarna (Ramayana), dan Adipati Karna (Mahabharata), yang masing-masing mengajarkan bahwa membela tanah air tidak selalu berarti membela pemimpinnya secara membuta, melainkan berpegang pada dharma dan keberanian moral.

Dalam konteks hari ini, salah satu figurnya yaitu Kumbakarna, menjadi relevan. Ia bukan sekadar raksasa gagah berani dari epos Ramayana, melainkan simbol nasionalisme kritis dengan menolak tindakan penguasanya yang keliru, namun tetap maju berperang demi rakyat dan tanah kelahirannya.

Di saat bangsa merayakan kemerdekaan, teladan seperti ini mengajak kita merenung tentang bagaimana kesetiaan kepada Indonesia dapat berjalan seiring dengan keberanian mengoreksi kekeliruan demi kebaikan bersama. Kisah ini mengungkap paradoks yang sering dihadapi warga negara yaitu cinta tanah air yang berhadapan dengan kritik terhadap penguasa.

Teks Sosial

Clifford Geertz, dalam kajiannya tentang simbolisme budaya Jawa, menyebut bahwa tokoh wayang adalah “teks sosial” yang memuat nilai, konflik, dan aspirasi kolektif. Kumbakarna adalah teks yang mengajarkan nasionalisme bukan sebagai ketaatan pasif, melainkan sebagai komitmen eksistensial terhadap tanah dan rakyat, terlepas dari siapapun yang berkuasa.

Secara simbolik, tubuh raksasa Kumbakarna merepresentasikan kekuatan fisik sebagai material negara, seperti sumber daya manusia, daya tempur dan kekuatan komunal. Namun, yang membuatnya unik adalah kesadaran moral yang ia miliki.

Dalam lakon wayang, Kumbakarna menegur Rahwana kakaknya, mengingatkan bahwa perang demi ambisi pribadi adalah kehancuran. Di sini kita melihat perbedaan mendasar antara nasionalisme berbasis penguasa dan nasionalisme berbasis rakyat.

Seturut logika antropolog Inggris Victor Turner dalam bukunya The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (1969) menjelaskan liminal figure adalah sosok yang tidak sepenuhnya berada di satu posisi sosial, tetapi berada “di antara” yang bisa menjembatani atau mengkritik struktur yang ada.

Dalam konteks ini, Kumbakarna juga berada di perbatasan antara ketaatan dan perlawanan. Ia tidak memberontak kepada negaranya, tetapi juga tidak memaafkan kesalahan pemimpin. Keputusan untuk tetap bertempur adalah bentuk pengorbanan demi mencegah kehancuran yang lebih besar, meski tahu akan kalah.

Dilema Kumbakarna dekat dengan pemikiran Hannah Arendt tentang responsibility under dictatorship. Dalam esai yang diterbitkan tahun 1964 itu, Arendt menegaskan bahwa tanggung jawab moral warga negara tidak berhenti pada ketaatan hukum atau perintah negara. Tapi ia menuntut kemampuan menilai tindakan politik secara kritis.

Dalam konteks ini, Kumbakarna mempraktikkan “ketaatan kritis” di mana ia memisahkan kesetiaannya pada tanah air dari persetujuannya pada tindakan pemimpin. Kumbakarna membayangkan Alengka bukan sebagai Rahwana, melainkan sebagai tanah dan rakyat yang layak dipertahankan. Nasionalismenya berakar pada komunitas terbayang (meminjam istilah imagined communities-nya Benedict Anderson) yang lebih luas daripada figur seorang penguasa.

Nasionalisme Modern

Dalam konteks modern, nasionalisme kerap diperas menjadi slogan politik atau alat legitimasi kekuasaan. Ernest Gellner dalam bukunya Nations and Nationalism (1983) menekankan bahwa nasionalisme modern muncul dari kebutuhan sistem sosial-budaya yang seragam demi efisiensi politik.

Namun, homogenisasi ini berisiko mengaburkan suara-suara kritis yang sesungguhnya menjaga integritas bangsa. Kumbakarna, sebagai alegori, mengingatkan bahwa nasionalisme yang sehat harus memberi ruang bagi kritik internal.

Di sisi lain, perspektif cultural studies melihat nasionalisme tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai praktik kultural. Esai Stuart Hall “New Ethnicities” dalam buku Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997) menuliskan bahwa identitas nasional dibentuk melalui narasi, simbol, dan ritual yang terus dinegosiasikan.

Dalam konteks ini, Kumbakarna jadi hadir sebagai simbol alternatif yang menempatkan nasionalisme bukan sekadar bendera dan lagu kebangsaan, melainkan keberanian menempatkan rakyat di atas penguasa. Hal ini sejajar dengan pemikiran James C. Scott tentang weapons of the weak (1985) berupa bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang tidak frontal tetapi sarat makna politis.

Tindakan Kumbakarna yang tetap mengingatkan Rahwana sebelum berperang adalah bentuk resistensi simbolik. Tindakannya yang tetap maju ke medan perang demi rakyat Alengka, bukan demi ambisi Rahwana adalah perlawanan moral, yang tidak langsung membatalkan perang, tapi mengirim pesan kuat berupa kesetiaan tidak identik dengan membenarkan penguasa.

Dalam kerangka pemikiran Scott, ini semacam “transkrip publik” yang patuh (ia berperang) tetapi memiliki “transkrip tersembunyi” (ia melawan dalam ranah nilai dan makna). Ia memanfaatkan ruang terbatas yang dimiliki untuk tetap menunjukkan integritas, walau tahu tak akan mengubah hasil akhir.

“Narasi Bangsa”

Dalam sejarah Indonesia, kita sering dihadapkan pada momen di mana membela negara berarti juga mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat. Nasionalisme model Kumbakarna menuntut keberanian untuk berkata: “Aku bersamamu sebagai tanah air, tetapi aku tidak membenarkan kesalahanmu sebagai penguasa.” Ini berbeda dari nasionalisme normatif yang hanya tunduk pada simbol, tetapi kehilangan substansi kemanusiaan.

Homi K. Bhabha, melalui konsep “narasi bangsa” (narration of the nation) dalam buku Nation and Narration (1990), mengingatkan bahwa bangsa dibentuk melalui dialog antara beragam suara, termasuk suara yang kritis. Artinya, proses ini tidak tunggal; selalu ada pluralitas suara yang membentuk identitas bangsa, termasuk suara yang mengkritik atau mengoreksi.

Bhabha menekankan bahwa “narasi bangsa” adalah arena negosiasi antara yang resmi (versi negara/penguasa) dan yang tak resmi (versi rakyat, kelompok minoritas, atau suara oposisi). Dengan kata lain, sebuah bangsa “hidup” justru karena adanya dialog, bukan monolog (penguasa). Dan menyingkirkan kritik berarti memiskinkan narasi bangsa itu sendiri.

Paradigma nasionalisme Kumbakarna berakar pada keberanian moral, bukan sekadar retorika. Ia mengajarkan bahwa mencintai tanah air bukan berarti membenarkan semua tindakannya, melainkan menjaga agar tanah air itu tetap layak dicintai.

Bagi Indonesia, pesan ini relevan saat ini. Kritik terhadap pemerintah tidak berarti anti-negara. Membela tanah air kadang berarti menolak kebijakan yang melemahkan rakyat atau merusak lingkungan. Seperti Kumbakarna, warga negara dapat setia sekaligus kritis, tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Nasionalisme seperti ini bukan hanya bertahan, tetapi juga memperkuat demokrasi.

Kisah Kumbakarna adalah nasionalisme sejati yang tidak tunduk di hadapan kekuasaan, tetapi tegak untuk membela rakyat. Nasionalisme semacam ini adalah vaksin moral yang mengajak kita untuk tidak hanya menjadi warga negara yang patuh, tetapi juga warga negara yang kritis, berani, dan bertanggung jawab. Seperti Kumbakarna, kita mungkin kalah di medan laga, tetapi menang di ranah yang lebih penting, yaitu kemanusiaan.

—-

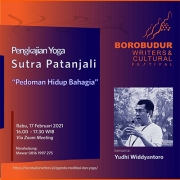

*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.