Film Perjuangan Indonesia: Antara Alat Ideologis dan Moralitas Kabur ala Film Hollywood

Oleh Eko Fangohoy

Selama atau menjelang perayaan tujuh belas Agustus-an, televisi-televisi biasanya memutar film-film bertemakan perjuangan. Bioskop-bioskop pun—terutama sebelum pandemi—juga menayangkan film-film perjuangan baru. Film-film tematik seperti ini biasanya melekat pada waktu-waktu tertentu sepanjang tahun.

Dari berbagai coraknya, film-film yang meramaikan bulan Agustus memiliki tema umum yang kurang lebih serupa, sehingga mereka biasanya bisa disebut sebagai “film perjuangan”. Orang jarang menyebut film-film itu sebagai film-film perang, fim-film sejarah, atau film-film drama-sejarah. Istilah “film perjuangan” sudah menjadi istilah yang lumayan baku.

Dari beberapa film yang sering ditampilkan atau direkomendasikan untuk ditonton, kita bisa melihat bahwa film-film itu, walaupun dianggap bergenre sama: film perjuangan, memiliki pendekatan dan corak yang berbeda. Orang bisa memilih antara film-film yang menonjolkan konflik fisik, seperti misalnya film-film tahun 1970-an seperti “Perawan di Sektor Selatan” dan “Mereka Kembali”. Kita juga bisa memilih film yang menonjolkan unsur drama seperti film-film historis-biografis, misalnya “Sang Kiai”, “Soekarno: Indonesia Merdeka”, “R.A. Kartini”, dan sebagainya. Bahkan, penonton yang lebih suka tertawa-tawa sembari menikmati film perjuangan seperti itu, misalnya “Naga Bonar”.

Poster Film Perawan Sektor Selatan

Ciri-corak yang berbeda tetapi berpredikat sama ini membuat kita bertanya sampai sejauh mana perbedaan dan persamaan di antara film-film bertema perjuangan ini. Apakah ciri khas yang membuat film-film itu serupa, dan apa yang membuat film-film itu berbeda? Selain itu, bagaimana jika film-film perjuangan ini dilihat dari perspektif definisi film perang di Hollywood? Apa perbedaan dan persamaannya?

Film Perang atau Film Perjuangan?

Jan Elizabeth Miller, dalam tesisnya, mengungkapkan bahwa genre perang dalam film sering berfungsi sebagi alat ideologis dan politis yang kuat. “Film-film yang dibuat setelah masing-masing perang historis tersebut selesai memiliki pengaruh yang kuat terhadap memori historis atas kejadian-kejadian tersebut.” Sementara itu, film-film perang yang dibuat sementara perangnya masih berlangsung sering menjadi alat propaganda. “Dalam kedua kasus film perang berfungsi untuk memengaruhi sikap nasional spesifik terhadap momen historis atau kontemporer. Terkait film-film perang Irak yang dibuat Hollywood pada masa ketika perang itu terjadi, Miller menilai film-film tersebut masuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu alat proganda. Dalam tesisnya, ia secara khusus justru menilai bahwa “The Hurt Locker” (2008) sebagai film perang yang dari segi pembuatan masuk dalam kategori kedua, tetapi justru tidak bisa begitu saja dianggap sebagai alat propaganda. Nanti akan kita lihat apakah “film perang” Indonesia ada yang masuk dalam kategori ini.

Sementara itu, Holger Pötzsch memberikan definisi yang berbeda. Ia mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa film-film perang Hollywood cenderung memperlihatkan perang sebagai hal yang perlu—jika tidak bisa dibilang esensial, serta menampilkan angkatan bersenjata sebagai lembaga yang efisien, egaliter, dan heroik. Ia lebih mengikuti definisi yang lebih moderat: film bergenre perang mencakup film yang: 1) berfokus secara langsung pada perang atau pertempuran, 2) menyoroti aktivitas serdadu/tentara di luar medan pertempuran, atau 3) yang mengupas dampak perang pada peradaban dan relasi antarmanusia. Dengan begitu, perang yang diangkat dalam film memiliki dampak yang mungkin terhadap sosio-politik atau sosio-budaya. Penjelasan Pötzsch ini membuka ruang bagi film bergenre perang untuk dimasukkan dalam genre film sejarah secara umum.

Pötzsch juga memperkenalkan tiga mode retoris dalam “memory-making” (pembentukan memori) dalam film bergenre perang: 1) Retorika objektif yang memunculkan kesan menyajikan peristiwa historis sebagaimana ia terjadi apa adanya, yang diam-diam mengecualikan posisi-posisi yang berlawanan atau saling berkonflik; 2) Retorika subjektif yang menyajikan peristiwa masa lalu sebagaimana dialami melalui karakter diegetis tertentu, tanpa bermaksud memonopoli bahwa hanya versi inilah yang mungkin; 3) Retorika refleksif yang mengundang sebentuk penerimaan aktif dan pertanyaan kritis. Menurutnya, film perang mainstream masuk ke dalam kategori pertama.

Salah satu yang disoroti adalah bagaimana film bergenre perang mendeskripsikan “musuh” atau karakter antagonis. Pötzsch melihat bahwa secara umum film-film perang memperlihatkan struktur simpati bias yang memungkinkan akses atau keterlibatan emosional-psikologis penonton pada salah satu pihak yang berkonflik dalam perang tersebut. Di dalam film, teknik yang biasanya dilakukan untuk menonjolkan pihak-pihak yang berkonflik itu adalah dengan slow-motion, close-up, musik yang sedih atau musik tertentu, serta teknik naratif tertentu yang membedakan deskripsi visual kedua pihak, sehingga penonton diundang untuk bersimpati atau membenci salah satu pihak.

Pötzsch melihat ciri khas dari genre film perang yang menciptakan “rintangan epistemologis” bagi penonton yang menutupi berbagai subjek dan rasionalitas subjek lain serta menghalangi keterlibatan dan empati yang afektif terhadap kelompok lain tersebut. Penonton diharapkan melihat moralitas baik dan jahat secara kontras di antara kelompok yang berkonflik, dengan tentunya diharapkan mereka mendukung moralitas baik dari kelompok atau orang yang menjadi karakter protagonis dalam film. Dalam film, orang biasanya dengan mudah membedakan mana yang “baik” dan mana yang “jahat” (musuh alias antagonis). Namun, Pötzsch (dan Miller) menemukan yang berbeda dari beberapa film perang yang diproduksi Hollywood. Pötzsch menemukannya dalam “American Sniper” (2014), sementara Miller menemukannya dalam “The Hurt Locker”. Keduanya melihat bahwa protagonis tidak selalu cocok dengan kategori film perang Hollywood umumnya. Dalam film terakhir, karakter William James (Jeremy Renner) mengalami konflik batin, trauma dan gangguan pasca-perang setelah pulang dari Irak dalam. Ia bukannlah protagonis yang berhadapan secara sejajar dengan karakter antagonis dalam film. Konflik yang dialaminya jauh lebih besar sehingga oposisi biner baik-jahat atau salah-benar sulit untuk ditentukan. Ini juga bisa dilihat dalam American Sniper. Karakter historis yang diperankan Bradley Cooper mengalami konflik batin seperti William James.

Walapun “moralitas kabur” dalam kedua film Hollywood itu bukan fenomena umum di negeri Paman Sam itu, namun keduanya membuktikan bahwa pengaburan itu meruntuhkan “rintangan epistemologis” dalam film perang tradisional. Kita tentu harus melihat apakah film-film perjuangan di Indonesia menciptakan “rintangan epistemologis” seperti itu juga atau justru mengaburkan oposisi biner baik-jahat atau salah-benar dengan karakter-karakternya.

Pertanyaan yang juga muncul dalam konteks Indonesia mengapa di Indonesia muncul istilah “film perjuangan”? Apakah ini semacam subgenre dari film perang? Di literatur berbahasa Indonesia, pertanyaan ini jarang atau bahkan tidak pernah diangkat secara serius (mohon informasi jika hal ini pernah didiskusikan secara luas dan dibukukan). Hampir semua genre film yang berlatar belakang di seputar film perang kemerdekaan—termasuk masa sebelum dan sesudahnya—lazimnya disebut sebagai “film perjuangan”. Orang jarang menyebut film-film seperti “Enam Djam di Jogja” atau “Serangan Fajar” sebagai “film perang”. Pertanyaan apa itu “film perjuangan” mungkin bisa dijawab dengan melihat fungsi atau tujuan dari film ini, setidaknya yang dianggap lazim saat pemutaran di bioskop atau pemutaran ulang di televisi. Kata “perjuangan” dalam istilah ini sudah jelas menunjukan bahwa film-film ini memang dimaksudkan untuk membangkitkan atau menggelorakan semangat perjuangan atau membangkitkan memori atas semangat tersebut dalam diri penonton masa kini.

Dilihat dari sudut ini, banyak “film perjuangan” di Indonesia justru tidak begitu saja dimasukkan dalam genre “film perang”, dalam arti fokus utama di dalam tersebut tidak hanya adegan perang atau konflik fisik di antara dua pihak. Kita bisa memasukkan di sini film-film seperti “Sang Pencerah” atau “Sang Kiai” atau film-film yang mengangkat tokoh Soekarno sebagai karakter utama. Jika diamati satu per satu, film-film seperti yang disebutkan terakhir itu justru tergolong dalam genre film-film sejarah, dengan subgenre drama atau genre biopic (historis-biografis).

Poster Film Sang Kiai

Dengan demikian, kita tidak bisa memasukkan “film perjuangan” sebagai varian atau subgenre dalam film bergenre perang. Mungkin “film perjuangan” justru menjadi salah satu varian di dalam genre film sejarah, di samping sub-sub lain, seperti film historis-biografis, film drama historis, atau yang lain. Pengategorian ini tidak membuat film perjuangan luput dari definisi yang dibuat Miller tadi, karena film perjuangan tetap bisa dimasukkan ke dalam kategori Miller yang pertama, yaitu film sebagai alat ideologis atau politis. Ini karena hampir semua—atau memang semua—film perjuangan (entah film perang, film drama sejarah, atau film historis-biografis) memiliki tujuan utama untuk membangkitkan semangat nasionalisme atau heroisme dalam diri penonton.

Film Perjuangan Indonesia 1951-2013

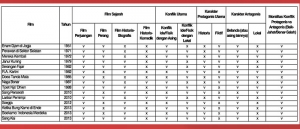

Tulisan ini mencoba membatasi cakupan bahasan hanya pada film-film, tetapi mencoba menyebar tahun produksi atau rilisnya sejak film “Enam Djam di Jogja” sampai film-film yang beredar sekitar tahun 2010-an. Beberapa kategori dibuat untuk melihat apakah tesis atau definisi yang dibuat oleh Miller dan Pötzsch bisa diterapkan atau tidak.

Kita perlu melihat apakah film-film itu bisa masukkan ke dalam beberapa subgenre dalam genre film perang. Miller dan Pötzsch tidak membuat definisi ini secara tegas, tetapi kita bisa membayangkan bahwa semua film perang, film perjuangan, film drama-historis, film historis-biografis, masuk ke dalam film bergenre sejarah. Di bawah, kategori “film historis-komedik” ditambahkan, karena bukan hanya di Hollywood, melainkan di Indonesia pun film bergenre atau bertema seperti ini pun pernah dibuat, bahkan untuk film perang atau film perjuangan sekalipun.

Plot utama film perang atau film perjuangan adalah konflik atau justru perang itu sendiri. Sesuai definisi Pötzsch, film perang memiliki tiga kemungkinan yang salah satunya adalah perang atau konflik itu sendiri, di samping aktivitas (di luar konflik) dari orang yang terlibat dalam konflik, serta dampak konflik atau perang. Dengan begitu, perlu dilihat apakah film perjuangan di Indonesia memiliki konflik di dalamnya dan konflik seperti apa yang ditonjolkan.

Terkait dengan karakter protagonis-antagonis yang melihatkan moralitas baik-jahat atau salah-benar, kategori pun perlu dibuat untuk melihat apakah film-film perjuangan Indonesia memiliki semacam batasan epistemologis yang jelas mengenai pemihakan atau justru mencoba mengaburkannya dengan membuat karakter protagonis tidak selalu merepresentasikan moral baik/benar. Ini perlu dilihat karena menurut Pötzsch, film perang sering membuat “rintangan epistemologis” bagi penonton sehingga moralitas protagonis-antagonis langsung terlihat jelas: protagonis selalu baik/benar, sementara antagonis selalu jahat/salah.

Kategori-kategori di bawah ini dibuat dan dicocokkan dengan film-film yang ditonton, dan jika kecocokannya cukup kuat atau dominan, kategori tersebut akan diberi tanda (v), sementara kalau kurang kuat atau kurang dominan, akan diberi tanda (x). Tentu saja kecocokan ini adalah hasil interpretasi dan dilihat kecondongannya secara umum (dan subjektif), serta kalau ditafsirkan berbeda pun, hasilnya sah juga.

Dari hasil pengamatan terhadap 15 film di atas, kita bisa melihat beberapa gejala umum yang langsung kelihatan. Semua film tersebut secara mudah bisa dikategorikan sebagai film perjuangan. Tulisan ini sempat terpikir untuk memasukkan “Bumi Manusia” (2019) atau bahkan “Saidjah dan Adinda” (1976—versi pembuatan ulangnya adalah 2021). Namun, bahkan kedua film ini pun memiliki karakter sebagai film perjuangan. Sesuai definisi Miller, film perang, atau film perjuangan, merupakan alat ideologis atau politis yang dimaksudkan untuk memengaruhi penonton supaya berpihak atau bersimpati pada nilai-nilai yang didukung film, terutama nasionalisme, kemerdekaan, dan pemebebaan. Praktis, kedua film yang diangkat dari novel Pramoedya Ananta Toer dan Multatuli itu pun tergolong dalam definisi ini.

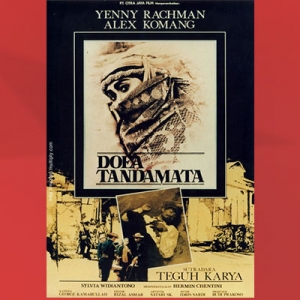

Ada satu film yang sebenarnya unik jika dilihat dari sudut ini, yaitu “Doea Tanda Mata”. Karakter Gunadi (Alex Komang) bersifat problematis. Jalan hidupnya pun penuh liku dan penuh warna sehingga sebagai protagonis, ia tidak 100% merepresentasikan moralitas baik/benar dalam dalam film ini. Konflik yang melingkupi hidupnya lebih kompleks bila dibandingkan dengan protagonis dalam film-film lain.

Poster Film Doea Tanda Mata

Sementara itu, dilihat dari kategori genre film yang lain, ada beberapa film yang tergolong dalam film perang sebagaimana yang dimaksudkan dalam definisi Miller dan Pötzsch, ada juga yang tidak. Mungkin “R.A. Kartini” yang dibintangi oleh Jenny Rachman adalah contoh yang menonjol. Ia tidak masuk juga dalam kategori yang berisi perang fisik, sementara antagonis yang muncul secara menonjol justru dari kalangan lokal (bukan terutama dari kalangan Belanda). Ini menarik jika dilihat bahwa tokoh Kartini ini pernah dipertanyakan status kepahlawanannya.

Yang menarik adalah setidaknya ada dua film yang bergenre historis komedik dalam daftar film perjuangan ini, yaitu “Naga Bonar” dan “Laskar Pemimpi”. Ini menarik karena selain memang tergolong sedikit di Indonesia, karakter komedik seperti itu biasanya dianggap “merusak” nuansa khidmat dan heroik yang diharapkan muncul dari film-film perjuangan. Kedua film itu secara piawai justru membuat lakon cerita yang kuat dalam mengangkat perjuangan kemerdekaan dengan sensasi humor. Tidak heran jika salah satu di antaranya meraih Piala Citra sebagai Film Terbaik.

Poster Film Naga Bonar

Di sekitar satu dasawarsa terakhir, banyak pula bermunculan film perjuangan yang mengangkat tokoh historis tertentu, seperti Bung Karno, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Hasyim Asy’ari. Dengan begitu, bisa dilihat pula bahwa film perjuangan di Indonesia memang kerap mengandalkan genre historis-biografis (biopic) dalam mengusung tema perjuangan atau tema khusus tertentu. Dulu, semasa Orde Baru, ada dua film yang dalam rentang waktu tidak terlalu jauh mengusung tokoh historis yang masih hidup, yaitu “Janur Kuning” dan “Serangan Fajar”. Kedua film yang kontroversial ini sengaja menonjolkan tokoh Soeharto—kala film-film itu dirilis ia menjabat presiden—sebagai (salah satu) karakter protagonis. Dengan begitu, para penonton tidak terlalu untuk membuat pembedaan moralitas baik-buruk atau benar-salah. Semua film bergenre historis-biografis memang diangkat untuk mengusung kepahlawanan tokoh historis tersebut, sehingga pembedaan moralitas dengan tokoh antagonis tidak terlalu sulit.

Poster Film Janur Kuning

Poster Film Serangan Fajar

Dari segi konflik, tidak semua film menonjolkan konflik fisik dengan musuh atau antagonis. Ada beberapa film yang secara visual memperlihatkan konflik fisik, tetapi hanya sebagai latar, dan bukan yang utama, seperti “Soegija”. Film “Soekarno: Indonesia Merdeka” (dibintangi Arya Bayu) pun tergolong ke dalam kategori serupa. Perang fisik menjadi latar dari konflik ide, terutama yang justru terjadi antara karakter utama dengan tokoh lokal. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana film terakhir ini secara jelas memperlihatkan Soekarno (dan Hatta) sebagai kolaborator Jepang. Ini mungkin salah satu hal yang membedakan film ini dengan film lain yang mengusung tokoh asal Blitar itu.

Poster Film Soegija

Poster Film Soekarno

Sementara itu, film-film lain juga menonjolkan, secara seimbang, konflik fisik dengan musuh dan konflik ide dengan tokoh-tokoh lokal. “Perawan di Sektor Selatan”, misalnya, memperlihatkan bahwa musuh yang harus mereka hadapi bukan hanya Belanda, tetapi juga sesama rekan pejuang. “Mereka Kembali” bahkan memperlihatkan musuh lokal yang justru lebih berbahaya, yaitu gerombolan Kartosuwirjo. Dengan ketiadaan tokoh historis sebagai karakter protagonis utama (mungkin muncul hanya sebagai latar), kedua film ini seolah tanpa merasa terbebani memperlihatkan konflik-konflik sesama anak bangsa di dalam perjuangan.

Ada dua film “kyiai” di dalam daftar. Keduanya adalah pendiri dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Kedua film yang tidak jauh jarak rilisnya ini memperlihatkan pola yang berbeda dalam menonjolkan konflik dalam filmnya. “Sang Pencerah”, film historis-biografis K.H. Ahmad Dahlan, mengusung konflik utamanya dalam panggung lokal, di mana tokoh protagonis utamanya justru berbenturan dengan para tokoh lokal, terutama dalam perjuangan menegakkan pembaruan dalam menafsirkan tradisi. Sebaliknya, “Sang Kiai”, film historis-biografis K.H. Hasyim Asy’ari, justru mengusung konflik di arah sebaliknya dalam kolom kategori. Konflik utama dalam film ini adalah konflik fisik (dan ide juga) dengan pihak asing (Jepang/Sekutu). Digambarkan bagaimana secara aktif tokoh protagonis utama mengerahkan para santrinya untuk melawan musuh. Dari kedua film ini, kedua konflik sama-sama sah dan menarik; mungkin pembuat film punya alasan berbeda ketika menonjolkan konflik masing-masing.

Akhirnya, kita bisa melihat bahwa bisa dikatakan semua film perjuangan yang dianalisis memperlihatkan konflik moralitas yang jelas antara karakter protagonis dan antagonis. Entah karakter protagonis tersebut historis atau fiktif, entah karakter antagonisnya berasal dari golongan asing maupun sesama pribumi/lokal, pembedaan moralitas itu sangat nyata. Bukan hanya film-film historis-biografis, bahkan film-film dengan tokoh antagonis fiktif bernuansa komedik seperti “Laskar Pemimpi” pun memperlihatkan secara jelas bahwa para karakter protagonis adalah baik/benar, sementara antagonis adalah jahat/salah. Tidak ada yang salah dengan oposisi biner hitam-putih seperti ini, karena memang itulah alasan utama pembuatan film-film bertemakan perjuangan. Semua film perjuangan bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme dan jiwa kepahlawanan penonton.

Jangan diharapkan film perjuangan Indonesia akan muncul seperti “American Sniper” atau “The Hurt Locker”. Bukan tujuan film perjuangan memperlihatkan konflik batin yang rumit dalam diri karakter protagonis, yang mempertanyakan apakah misinya benar atau salah, atau apakah jangan-jangan karakter antagonisnya tidak 100% jahat/salah. Film perjuangan selalu jelas memperlihatkan sisi mana yang baik dan benar serta sisi mana yang jahat dan salah. Salah satu pengecualian yang dibuat dalam analisis dalam tabel di atas adalah film “Doea Tanda Mata”. Berbeda dengan film perjuangan lain, plot utama yang diangkat Teguh Karya dalam film utamanya ini memang bukan pertama-tama konflik antara orang-orang pergerakan dengan pemerintah Hindia Belanda. Mungkin ini salah satu film—atau satu-satunya sampai sejauh ini—lokal yang berlatar belakang perjuangan tetapi menonjolkan konflik batin tokoh utama. Motivasi Gunadi sebagai tokoh utama memang bisa dipertanyakan dalam setiap aksinya. Ending yang tak terduga dari film ini justru memperkuat ketidakjelasan pembedaan moralitas para karakternya.

Catatan Penutup

Bagaimana jika dimasukkan film luar negeri yang menuturkan periode perang kemerdekaan, seperti “Oeroeg”, misalnya? Itu tentu menarik. Fakta bahwa sineas dari negeri yang dulu menjajah Indonesia mampu membuat film “perjuangan” Indonesia memperlihatkan bahwa batas-batas yang dipraktikkan oleh sineas Indonesia pun cair dan bukan harga mati. Sineas Indonesia bisa melihat bahwa revolusi atau perjuangan kemerdekaan Indonesia bisa disaksikan dari kacamata dan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana karakter Oeroeg dan Johan dalam film “Oeroeg” harus dilihat? Yang mana yang protagonis dan yang mana yang antagonis? Siapa yang benar dan baik, dan siapa yang salah dan jahat? Apakah penonton yang bersimpati pada karakter Johan sama banyaknya dengan yang bersimpati pada karakter Oeroeg? Tampaknya “rintangan epistemologis” seperti yang disebut Pötzsch sudah berhasil diatasi “Oeroeg”—benarkah demikian?

Apakah film perjuangan sebagai alat ideologis untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan jiwa kepahlawanan bisa dibuat dengan menyeimbangkan dualisme moralitas di antara para karakternya? Jika kita menonton “Oeroeg”, jawabannya adalah: bisa. Apakah film perjuangan justru bisa menunda keputusan masalah moralitas ini, dengan hanya memunculkan para karakternya dalam suatu skenario yang tidak menghakimi, tetapi tetap menghibur—atau menimbulkan rasa sedih dan simpati? Sekilas, “Doea Tanda Mata” mengiyakan pertanyaan ini.

Mungkin film-film perjuangan Indonesia masih akan berproses pada masa yang akan datang. “Oeroeg atau “Doea Tanda Mata” tidak harus menjadi harga mati. Orang tentunya masih bisa berharap ada film yang bisa menampilkan tokoh protagonis yang baik dan benar secara kreatif (seperti “Naga Bonar”) pada masa yang akan datang. Sementara itu, “American Sniper” atau “The Hurt Locker” versi Indonesia juga tidak perlu dinanti-nantikan karena pergulatan batin tokoh utama dalam film perjuangan Indonesia barangkali tidak akan menyentuh batas seperti yang dialami oleh kedua tokoh protagonis dalam film-film Hollywood itu—kecuali jika ada sineas kita yang berani membuat terobosan. Namun, terobosan ini mungkin dilakukan bukan pada film perjuangan yang memotret periode “suci”, yaitu tahun 1940-an (atau satu dasawarsa sebelumnya), melainkan periode-periode seperti di seputar tahun 1960-an, masa-masa DOM di Aceh atau Timor Leste, atau periode yang lain. Biarlah periode “suci” menjelang dan di seputar kemerdekaan tetap didominasi film-film perjuangan yang memang dimaksudkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme penonton. Barangkali begitu.

Referensi

Lincoln, Kevin. 2015. What Do We See in War Movies? www.hazlitt.net

Miller, Jan Elizabeth. 2013. Revisiting and Re-Visioning War Genre Conventions on Film: The Hurt Locker. Tesis Pascasarjana, Universitas Colorado, Jurusan Art and Art History Film Studies Program.

Pötzsch, Holger. 2018. “Of Monsters and Men: Forms of Evil in War films”, dalam The Enemy in Contemporary War Film (disunting oleh Marzena Sokolowska-Paryz & Martin Löschnigg). Berlin: Walter de Gruyter.

*Penulis adalah chief editor buku populer-humaniora di sebuah penerbit. Cerpennya berjudul “Omongan” terpilih sebagai salah satu cerpen terbaik dalam Lomba Cerpen Nasional Bertemakan Bebas oleh Rumahkayu Publishing. Terbit dalam buku “Tarian Hujan: Kenangan yang Terus Bersemi” (Rumahkayu Publishing, 2015).