Sesudah “Pameran Imajiner” (1)

(Untuk Aminudin TH Siregar, Asmujo J. Irianto dan Yuswantoro Adi)

Oleh Hendro Wiyanto

Alangkah kaya-raya khazanah yang tidak kita ketahui dengan terang perihal seluk-beluk masa silam seni rupa Indonesia. Saya memaksudkan masa silam sebagai teks-teks budaya, yang —di luar perbincangan umum seni rupa Indonesia yang paling dominan di masa kini—tersembunyi di berbagai ranah keilmuan lain. Entah karena keterbatasan jangkauan atau oleh sebab kemalasan, sumber-sumber itu cenderung luput dari percakapan seni rupa Indonesia hari-hari ini, justru sesudah kita kerapkali mendengar sesumbar “saat untuk alternatif” yang santer dalam dua dekade belakangan ini. Alternatif atau pergeseran itu telah dimaknai pertama-tama dalam arah perkembangan dan praktik institusi yang menyasar perluasan tapal peristiwa pameran, ketika pertanyaan “karyamu dipamerkan di mana?” terasa lebih penting ketimbang “karyamu macam apa?” Saat alternatif, seperti kata-kata Hou Hanru yang beberapa tahun lalu bergaung di Rumah Seni Cemeti di Yogyakarta adalah ketika yang global dirumuskan ulang sebagai “sekian banyak lokalitas baru” yang masing-masing khas. Pasangan juragan dan pendiri Cemeti, Mella Jaarsma dan Nindityo Adipurnomo—keduanya adalah seniman dan pemikir— memaknainya sebagai “suatu penjelajahan (atau pecutan) di ruang hampa”. Apakah penggunaan metafora pecutan (di) ruang hampa ini sekadar bermakna menihilkan sekaligus keduanya, baik yang global maupun yang lokal, dan yang terakhir itu tiba-tiba tampak seperti persoalan baru? Atau mau mengandaikannya sebagai zero- sum game: kalau seluruh kedigdayaan “kalian” adalah total kerusakan yang mesti “kami” tanggung, mending kita bubaran saja. Kita bikin aturan main baru yang lebih elok, jika mungkin, dan kalau memang bisa. Setuju?

Para agen penyeru perubahan tentu saja adalah juga segelintir perupa dan pemikir seni rupa di lingkungan kita sendiri, bukan cuma mereka yang —atas undangan dan kemauan kita sendiri juga—membisikkannya sedekat mungkin ke kuping kita. Jim Supangkat, dengan gahar antara lain pernah menyerukannya pada 1970-an, kita (atau kami) akan “menghujani seni rupa Indonesia dengan kemungkinan-kemungkinan baru, mengakui semua kemungkinan tanpa batasan, sebagai pencerminan sikap “mencari”. Masih ditambah lagi dengan sesumbar ini: “Mencita-citakan perkembangan seni rupa yang “Indonesia” dengan jalan mengutamakan pengetahuan tentang Sejarah Seni Rupa Indonesia Baru yang berawal dari Raden Saleh. Mempelajari periodisasinya, melihat dengan kritis dan tajam caranya berkembang, menimbang dan menumpukkan perkembangan selanjutnya ke situ.” Dan seterusnya, dan seterusnya. Sila membaca sendiri saja seluk-beluk dalam sejumlah artikel Jim Supangkat, 1970-an sampai 2000-an.

Bahwa sesudah berpuluh tahun “curah hujan” agaknya tidaklah sedramatis kalamnya, atau “pengarusutamaan”—kita diingatkan lagi pada frasa ini melalui artikel Chabib Duta Hapsoro yang mengutip kalam medan seni ala Sanento Yuliman minggu lalu—perihal pengetahuan sejarah seni rupa Indonesia (baru) belum tampak pucuk hidungnya, yaah…baiklah kita memakluminya saja dulu. Pada 1987, bersama koleganya, lagi-lagi Sanento Yuliman, Jim membikin batasan atau redefinisi seni rupa yang terkenal dengan nama “Manifesto Seni Rupa Baru 1987”. Sepengetahuan saya, inilah definisi seni rupa paling panjang yang pernah ditulis orang di dunia.

Jim Supangkat. (Sumber foto: Artikel “Wawancara Saya dengan Saya” dalam buku Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia, 1979)

Sesungguhnya dua letusan pecut berendeng sekaligus dan bergema sampai ke masa kita sekarang ini: pergeseran pada pusat-pusat peristiwa dan transformasi dari pemusatan ke arah isu peragaman atau pelolakan yang darinya turut memancar teks-teks budaya yang—seperti dikutip sambil lalu di muka—“masing-masing khas”. Secara umum orang menyebut tren begitu sebagai pascamodern-isme—1970an di luaran dan 1990-an di lingkungan kita—dan kalangan seni rupa kita sesudah tahun 2000-an lebih gemar menjulukinya sebagai praktik (seni rupa) kontemporer-isme. Bahwa ada salah paham sebagian orang atau kritikus menangkap “isme” seperti zaman manifesto-isme atau aliran-isme seabad lalu, ya, sudahlah. Melalui penjelajahan dan permainan di dalam ruang hampa “isme yang non-isme-isme” itu kita semburkan jargon-jargon, bergonta-ganti perihal kekhasan, kebedaan, kemustahilan perbandingan atau “terjemahan”, dan di dalam kevakuman apa pun (bagi seniman terutama), pokoknya boleh. Kira-kira begitulah situasi maut pembebasannya, baik oleh pemikir maupun seniman. Itu semua agaknya telah diperlakukan bagi keduanya sebagai semacam azas, karena ketiadaan asas bahkan adalah asas. Akan tetapi sudah pasti bisa kita sepakati pula, bahwa ruang hampa tidak bisa menjelajahi atau melecut dirinya sendiri, oleh ruang hampa itu sendiri. Penari Sardono W Kusumo toh rela jadi kusir andong dan meledakkan pecutnya bertubi-tubi di malam pembukaan sebuah pameran di Cemeti yang kelak menerbitkan 15 Years Cemeti Art House: Exploring Vacuum (1988-2003). Sebuah cacat kecil pada sekujur permukaan mulus sebuah karya patung, misalnya tetaplah mesti dibilang sebagai cacat, dan bukan patung seseorang yang “masuk angin” atas nama ketiadaan asas…Dan sinisme paling kebangetan yang pernah saya dengar adalah komentar penyair Nirwan Dewanto: kekontemporeran—pada seni rupa kita—adalah semata “cangkem”. Supaya tidak berputar-putar di ruang kosong, di bawah ini saya mau menyinggung sedikit apa yang lebih dari sekadar “cangkem”.

Teks budaya yang saya pahamkan di muka adalah berbagai khazanah pengetahuan seluasnya (tuturan, cangkem maupun tulisan, warisan sejarah (juga yang “kolonial”), dunia simbol, dongeng hingga mitos (juga yang tidak “asli” atau tidak dianggap “sakti”) beserta berbagai praktik dan sumber-sumber acuannya dalam tata kebudayaan lama kita seluas Nusantara. Wilayah inilah yang dalam takdir politiknya kemudian kita namai sebagai kesatuan tanah air Indonesia Raya. Seluruh kebudayaan silam itu membentuk zaman “prae-Indonesia” menurut Sutan Takdir Alisyahbana seabad lalu, zaman jahiliyah atau kegelapan yang berbeda semangatnya dangan semangat keindonesiaan abad 20 (serta abad-abad dekat berikutnya, kalau spesies kita belum akan punah) yang bergerak “menuju masyarakat dan kebudayaan baru”. Bagi Takdir, spirit kebudayaan dalam “lingkungan kepulauan” ini mesti dibedakan dengan “semangat keindonesiaan”, yang ditandai oleh fajar baru kesadaran akan nasionalisme dan kesatuan Indonesia. Yang pertama berciri statis, yang kedua dinamis, dan bahkan identik—dan itulah yang mau disasar oleh Takdir sebenarnya—dengan pencarian dunia (individual-isme, material-isme, saint-isme, dan lain-lain) “Barat”. Akan tetapi, katanya meninggalkan masa kegalapan itu tidak berarti “tidak tahu seluk-beluknya”, melainkan “tidak terikat” kepadanya. Semangat keindonesiaan ala Takdir adalah tapal baru yang memisahkan diri sepenuhnya, sebisa-bisanya dan sejauh-jauhnya dari masa silam. Akan tetapi kutipan tentang Takdir yang seakan dihilangkan begitu saja kalau kita ngerasani gagasan beliau, padahal tidak kalah pentingnya adalah “tahu seluk-beluknya”. Baginya, batas baru memerlukan bentuk-bentuk sepenuhnya baru agar pas dengan isi atau cita-cita kebudayaan yang baru, cocok antara vorm dan geest-nya. Maka keteledoran paling gawat yang menimpa para perupa kontemporer-isme di Indonesia, gegara alpa frasa “tahu seluk-beluk”-nya Takdir itu adalah, misalnya melukis ulang puluhan kali Penangkapan Pangeran Diponegoro (1857), memelototi gambarnya, atau reproduksinya, mengotak-atiknya tanpa peduli apa pun seluk-beluk periode-periode perang dan keresahan sosial yang merebak di Jawa sepanjang abad 19. Meminjam istilah Takdir, yang begituan justru cuma sampai pada bentuknya dan tidak menyuruk sampai ke tuturan, kalam alias cangkem para sejarawan yang kritis. Dengan kata lain, jangan-jangan mengabaikan cangkem justru bisa sungguh mendatangkan malapetaka ke-jahiliyah-an baru.

Akan tetapi dinamika perubahan tentunya tidak cuma mengandaikan pandangan yang satu, oleh dealer resmi tunggal, karena kita selalu boleh meminjam kaca mata lain untuk lebih memahami apa yang berubah atau diubah. Terutama, dan ini yang mestinya lebih asik, bagaimana persisnya perubahan itu berlangsung. Kebudayaan juga mengandung praktik (kalau Anda segan menyebutnya sebagai “politik”) pembudidayaan, karena itu mestinya tidak dimengerti sebagai melulu diam atawa statis. Tradisi dalam praktik seluasnya bukanlah sejenis pe-mumi-an, melainkan penanda-penanda datangnya arus dan desain perubahan. Karena, sesungguhnya, kali ini kita mesti meminjam dari khasanah karya seniman, “Kepala kita bulat, berputar dan berubah”, sebuah judul karya grafis (1993) terkenal dari Tisna Sanjaya.

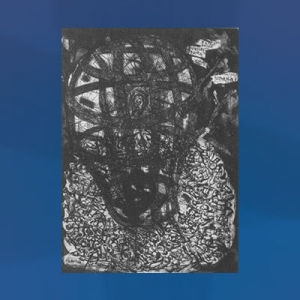

Karya Tisna Sanjaya, Kepala Kita Bulat, Berputar dan Berubah – etsa di atas kertas – 1993 – Exploring Vacuum – 15 Yeras Cemeti Art House 1988-2003

Agaknya, dinamika yang kedua itulah—(praktik atau politik) pembudidayaan, perubahan dan “seluk-beluk”—yang ditawarkan melalui pandangan Sanento Yuliman. Kali ini dia berpikir sendirian, tanpa kolega dekatnya Jim Supangkat. Karena itu Sanento tidak bikin manifesto. Sejarawan dan kritikus seni rupa Indonesia yang paling telaten ini pernah menulis esai pendek bertajuk Pameran Imajiner (1990). Esai sehalaman di majalah Tempo itu padat, dan dengan sungguh-sungguh di situ ia membayangkan masa “prae Indonesia” itu justru sebagai bagian “seluk-beluk” tak terpisahkan dari sebuah “pameran (seni rupa) mahabesar”, bukan himpunan mumi. Atau, kalau Anda mau membikinnya sedikit rumit, “tak terpisahkan, (tetapi jangan-jangan) tetap dapat dibedakan”. Pameran semacam itu agaknya bisa dibayangkan sebagai sebuah peristiwa seluk-beluk pameran yang dilihat sebagai takdir perkembangan ketimbang apa yang dalam istilah Takdir disebut “museum barang kuno”. Maafkan kalau saya terlalu sering menggunakan istilah “takdir” di sini.

Pameran itu “mahabesar” karena menurutnya akan “menjadikan terang seni lukis kita dan libatan empat pasal: Indonesia, Barat, dulu, dan sekarang. Dalam lamunan Sanento yang “ngeri-ngeri sedap” itu, isi pameran imajiner—tentu saja kita boleh menyebut dan meluaskannya sebagai seni rupa, tidak hanya seni lukis—antara lain adalah ini: lukisan pada pakaian jeluang, lukisan atau hiasan Dayak Kenyah yang tercantel di dinding rumah panjang, dinding lumbung dan perisai, lukisan terkait keagamaan Dayak Ngaju, lukisan dinding dan ilustrasi pustaha Batak, lukisan wayang beber Jawa, lukisan tradisional Bali yang kewayang-wayangan, pelelintangan (lukisan astrologi atau kode-kode perbintangan), pelelindon (lukisan tentang gempa), seni lukis kaca, dan sebagainya, dan sebagainya. Barang tentu, sebagian kecil di antaranya sebagian kita pernah memandanginya, melihatnya sekilas atau tak acuh dalam suatu pameran, tapi belum tentu paham lebih persis seluk-beluknya. Atau, Anda merasa paham seluruhnya tapi tak tahu apa dan bagaimana barang-barang itu mesti dijejalkan ke dalam imajinasi tentang “seni rupa”.

Sanento ternyata tidak cuma berhenti membayangkan Sudjojono—disertasinya tentang tokoh ini, jangan kuatir tengah diterjemahkan, agar ketokohan terbebaskan dari aura mitos—yang dalam jarak seabad telah menjelma sebagai legenda dalam khasanah seni modern kita—jauh melampaui tokoh Petruk yang dahsyat pada lukisan kaca. Ruang imajiner Sanento jauh dari hampa, menelusuri mitos dalam kitab lama perihal genius penciptaan melalui Ciptagupta atau “Cipta Tersembunyi”. Dari sanalah kita tahu siapa “empu” seni lukis kita yang “masarana mpune tanganta” atau “menggunakan empu tangan” untuk mencipta.

Jim Supangkat dan Sanento Yuliman. (Foto: Arsip Keluarga Sanento Yuliman)

Akan tetapi, pameran yang begitu, niscaya tidak cukup untuk menjadikannya tampak sebagai “mahabesar”. Maka, katanya pameran mesti diperluas juga dengan jenis yang disebut “seni lukis Indonesia baru” yang pada awal abad 20 mulai dipraktikkan oleh para pelukis dari kalangan priyayi, terpelajar dan kaum nasionalis. Lalu, jangan dilupakan pula hasil-hasil seni rupa yang muncul dari kalangan pendidikan tinggi seni rupa, sejak 1950-an, yang secara pilih-pilih menyerap pengaruh seni rupa Barat. (Akan tetapi, anehnya meski pendidikan tinggi seni rupa kita kini sudah magrong-magrong tersebar di sejumlah kota besar di luar Jawa, entah kenapa kenyataan itu tidak mengurangi kegemaran para lulusannya untuk bicara mengenai “pemusatan” (Jawa) dan “peminggiran” (luar Jawa) seperti beberapa artikel belakangan yang terbit di portal ini). Pendeknya, ujar penyair dan kritikus ini, “Seni lukis Indonesia seluruhnya, sebagai batang tubuh utuh, tidak hidup di mana pun juga kecuali di Indonesia.” Catatlah kata “batang tubuh utuh” di sini, yang tidak mengandung makna pemretelan dikotomis gampangan antara yang pusat dan yang pinggir.

Anda keberatan dengan pandangan ala “pameran imajiner” semacam itu? Keberatan di bagian mananya? Anda bilang, bahwa sejarah kesenian (modern) tidak semestinya atau sepantasnya berkembang bersama seluk-beluk (teks dan konteks) kebudayaan lamanya sendiri? Apakah Anda keberatan karena terbayang kesulitan untuk memulai? Atau sekadar malas untuk membayangkan ke-“mahabesar”-annya? Anda tidak yakin bahwa pameran semacam itu—kurang atau terlalu “sakti”—untuk dipamerkan di museum seni rupa modern, dan hanya akan dikunjungi oleh para ahli kebudayaan dan benda-benda purbakala? Anda berpikir bahwa proyek semacam itu bukan pekerjaan para kurator seni rupa kontemporer-isme, tetapi lebih baik ditangani oleh pakar-pakar etnologi? Terdengar seperti jargon utopia-isme? Utopia apanya?

Aduh, khayal ajaib Sanento dihadang oleh dua takdir. Takdir pertama, dia wafat tak lama sesudah mengimajinasikan dengan nekat proyek mahabesarnya. Sanento bahkan wafat (1992) mendahului Takdir (Alisyahbana; 1994). Tantangan kedua, sangat konkret, seperti yang sudah diduga dan ditulis di awal kolomnya adalah tersedianya dana yang sangat besar. Jika “pameran imajiner” yang belum terlaksana ini, dan mungkin tak akan pernah dikerjakan oleh siapa pun di Indonesia, dianggap sebagai utopia, maka justru kita bisa mengatakan yang sebaliknya: utopia adalah sebentuk kritik terhadap realitas yang kondisi niscayanya tidak memadai, medioker, semenjana, atau jauh dari sempurna. Utopia bukanlah topos bagi udara kosong.

Maka saya tambahkan takdir ketiga: sesudah tiga dasawarsa, khayal Sanento memang terhenti sebatas tulisan pada kolom majalah. Pasalnya ternyata terlampau sederhana. Semakin banyak orang percaya bahwa seni rupa Indonesia “tidak akan ke mana-mana”, tidak tahu mau ke mana atau “dari mana” (atau: tidak mau tahu ke mana), dalam kondisi baik-baik saja, bahkan khayal tentangnya paling-paling hanya sejauh tampil dalam arena pekan raya yang gemebyar dengan transaksi jual beli dan umbul-umbul galeri bermerek global yang terus menerus dicemburui agen-agen “kelokalan baru”. Pada artikelnya yang lalu, Asmudjo mengutip sebuah sumber, tercatat 216 artfair penting di seluruh dunia sekarang ini. Wah, pekan raya pun ada yang penting dan kurang penting…

Jim Supangkat, kolega dekat dan mantan mahasiswa Sanento di ITB, Bandung menyatakan belasungkawa atas kepergian tokoh ini dengan kalimat, “seni rupa modern Indonesia kehilangan patokan kebenaran”. Akan tetapi saya lebih tertarik dengan apa yang pernah diujarkan oleh Dr. Sumartono (almarhum, wafat pada 2020), sejarawan seni rupa paling pintar di lingkungan Institut Seni Indonesia, Yogyakarta: “Saya benar-benar menunggu, bagaimana Sanento Yuliman akan mengerjakan proyek rumit itu, menyatukan berbagai disiplin dan metode, dan menyambungkan berbagai praktik seni rupa tradisi yang sangat majemuk itu.” Entah kenapa, orang-orang cendekia di seni rupa Indonesia wafat lebih cepat daripada yang kita duga, meski hal itu tidak mesti selalu berarti hilangnya “patokan kebenaran”. Mengingat kecendekiaan Sanento—yang mesti kita petik buahnya, kata Danuh Tyas Pradipta—kita barangkali boleh atau cukup menyebutnya sebagai salah satu patokan keilmiahan. Lalu karena proyeknya tetap imajiner, maka kita merasa kecolongan juga akan patokan keimajineran.

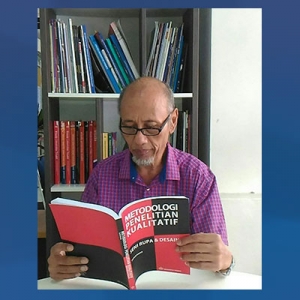

Dr. Sumartono.

Barangkali keimajineran itulah yang turut membayangi Aminudin TH Siregar ketika ia dengan samar meluncurkan istilah “historiografi penyadaran” dalam artikelnya di Kompas beberapa minggu lalu. Penyadaran atas apa kalau bukan “seluk-beluk”? Artikel ini antara lain bersambut oleh Asmujo J. Irianto yang menurut hemat saya cuma mengutip sepintas lalu soal gerhana. Begini antara lain, serangkaian perampatannya soal “gerhana”: seni rupa kontemporer Indonesia “cerewet bicara beragam persoalan di luar seni, (tapi) sekaligus berjarak”, “riuh rendah (nya) sangatlah rendah”, dan “wacana, pemikiran, dan praktik seni rupa kontemporer masih dalam gerhana.” Tanggapan dangkal ditulis oleh Yuswantoro Adi dengan ungkapan “seni rupa yang baik-baik saja”. Anda tahu, apa kira-kira standar “sehat, segar dan waras” untuk seni rupa Indonesia?

* Bagian pertama dari dua tulisan

Jakarta, 9 Agustus 2021

Hendro Wiyanto. Kurir Seni Rupa.