Sesudah “Pameran Imajiner” (2)

(Untuk Aminudin TH Siregar, Asmujo J. Irianto dan Yuswantoro Adi)

Oleh Hendro Wiyanto

Sanento tidak sempat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pameran “Kebudayaan” Indonesia (di) Amerika Serikat (KIAS, 1990-1991). Kita tentu tidak bisa bertanya kepadanya, apakah pameran imajinernya cocok dengan apa yang dihadirkan oleh para kolega seni rupanya dalam agenda yang berlangsung berbulan-bulan itu. Termasuk di dalamnya, berbagai agenda promosi kebudayaan Nusantara ke luar—dari program menyantap bakso sampai pameran batik— yang cukup giat dikerjakan oleh macam-macam lembaga pemerintahan, selepas 2000-an—sebagai keramaian festival. Satu hal agaknya bisa kita pastikan, bahwa yang diimajinasikan oleh Sanento pertama-tama adalah hasil riset yang bersungguh-sungguh, rinci, memerlukan tenggat yang sangat longgar, dan bukan soal gebyarnya perayaan. Biarlah lain kali orang-orang seni rupa mau bercerita mengenai pengalaman mereka menangani proyek-proyek serupa, sebagai “tamu kebudayaan yang terhormat”, misalnya dalam ajang yang bernama Europalia (2017-2018) belum lama ini. Apa artinya menjadi tamu?

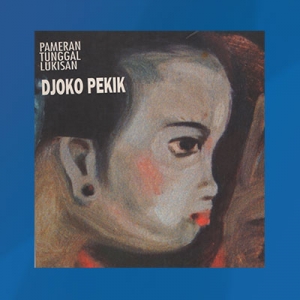

Dia juga tidak bisa lagi merasakan demam politik di dalam negeri sendiri yang timbul nyaris berbareng dengan gejala vertigo kalangan permuseuman di negeri adidaya: kok seni rupa beginian dibilang modern? Dari mana pula asal-usulnya? Demam, vertigo dan “ketakjuban” berlebihan di dunia seni rupa kita biasanya memang bisa mirip simtomnya. Gagasan bahwa “kebudayaan” Indonesia—tidak mesti puncak-puncaknya—steril dari semua jenis gaya realisme sosial atau romantik-revolusioner jadul telah meningkatkan suhu politik seni di kalangan pelukis Indonesia di era 1990-an itu. Tapi simtom begini malah membikin kita menyadari gejala lain yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa budaya juga bermakna politik. Dalam soal beginian, bertanyalah, misalnya kepada pelukis Djoko Pekik.

Seorang penonton menyaksikan sepotong relief Candi Sukuh pada pameran KIAS (1990-1991)(Sumber foto: Leila Chudori/ TEMPO)

Sampul depan katalog Pameran tunggal lukisan Djoko Pekik di Galeri Seni Rupa Taman Budaya Jawa Tengah, Surakarta (1993)

Arca-arca pada pameran Europalia (2017-2018). (Sumber foto:Majalah.Tempo.com)

Proyek yang dibayangkan Sanento—sebagai sejarawan dan kritikus—adalah peristiwa pameran, dan ikhtiar yang mau ditunjukkan oleh Bung Aminudin belakangan ini—dia sarjana seni grafis—adalah penelitian di ranah penulisan sejarah atau historiografi. Tapi bukankah bidang yang satu makin tidak bisa dikerjakan tanpa paham “seluk-beluk” disiplin yang lain? Meski artikel pendek Bung Aminudin di harian Kompas beberapa waktu lalu sekadar meng-klik masa ringkas 1960-an —era khusus perbenturan ideologi yang simtomatik dalam wacana kebudayaan di Indonesia—dia mulai mendengungkan beberapa petilan proyek sejarahnya dalam sejumlah presentasi, diskusi daring, dan artikel. Apa yang ingin disorongkannya adalah historiografi yang menjelaskan garis sambung sejarah panjang seni rupa di Indonesia melalui analisis sumber-sumber primer dan artifak budaya. Karena itulah saya teringat kolom “pameran imajiner” yang saya sebut berulang kali di sini. Si Bung menyebut-nyebut tokoh bernama Noto Soeroto—penyair dan politikus—sebagai kritikus seni pertama yang hilang dalam kitab besar sejarah seni rupa kita. Noto Soeroto berpuluh tahun tinggal di Belanda, dan visi sejarah tokoh ini menurutnya sudah menekankan “langkah-langkah baru” yang tentunya melampaui gagasan budaya “prae-Indonesia” ala Takdir. Selain mentahbiskan kritikus diaspora ini jauh mendahului peran Sudjojono, petilan historiografi Bung Aminudin juga mau merunut pembabakan dan kronik kejadian, hubungan antara teks seniman dan periode khasnya dalam sejarah. Kekeliruan kecil penulisan soal kronik tulisan Sudjojono akan berdampak besar pada kesalahan memaknai peran kelembagaan bernama Persagi, dan seterusnya. Usai membaca paparan itu, kritikus Bambang Bujono merasakan penyesalannya yang mungkin akan dibawa terus sampai nanti: seumur-umur bertemu dan berwawancara berkali-kali dengan Sudjojono, masalah “sepele” itu tidak pernah nyangkut di kepalanya. Ketidakcocokan antara teks dan kejadian pada satu era dalam sejarah seni rupa kita itulah yang diistilahkan oleh Bung Aminudin sebagai “gerhana” dengan meminjam dari pandangan Joebar Ajoeb. Soal kecenderungannya membikin otak-atik gatuk antara petilan teks dan dakuan umumnya sampai “gerhana” ke masa kini, itulah yang saya tunjukkan sekilas pada artikel terdahulu.

Petikan memang tidak selalu terang menggambarkan keutuhan kejadian. Apalagi kalau yang cuma secuil digunakan untuk menjajagi perkara lain seperti ditunjukkan oleh artikel Asmudjo J. Irianto. Kalau Bung Aminudin cenderung mengotak-atik gatuk selembar kronik Ajoeb, Asmudjo membuat pernyataannya benar dengan sendirinya, dengan alasan yang berbeda. Bahasa yang lebih mudah untuk memparafrase artikel Asmujo adalah seni rupa Indonesia gagal diperhitungkan di kawasan global karena berbagai keterbatasannya (wacana akademiknya, infrastrukturnya, dominasi pasar lokal, mediasinya ke dunia luar, dan dalam bahasa Bung Aminudin, peran cupang-cendolannya). Pertanyaan yang timbul sesudah membaca artikel Asmudjo adalah ini: apakah ada sejenis panggung lain, kecuali wacana atau kawasan “seni rupa global” yang dibayangkan sebagai dunia utuh-menyeluruh dengan paradigma dominan di dunia itu? Apakah pernyataan itu mirip dengan bayangan akan panggung ganjaran Nobel yang dibayangkan para pesastra Indonesia, atau ada ukuran lain yang setingkat atau setara, tapi tak usah menggunakan istilah itu?

Sejak pertengahan 1990-an Asmudjo adalah penulis seni rupa—cum seniman, dan kelak kurator yang paling peka soal dikotomi inklusi-eksklusi, agen dan bukan agen, dan semenjak itu paling sering menggunakan istilah itu untuk menggambarkan posisi dan pembelahan antara Utara dan Selatan. Selatan itu, katanya, “tidak istimewa” karena kesamaannya cuma bisa dilihat melalui “bagian-bagian yang mendasar di dalam seni rupa”. Dan apa yang istimewa kalau perkaranya “mendasar”? Pertanyaan super-duper kritis yang diajukan Asmujo (ingat, pada 1990-an) adalah: mengapa jika negara-negara Selatan secara bersama memiliki “konsep”-nya sendiri (awas, diberi tanda petik!) dalam lingkup seni rupa, harus dilihat dalam kerangka Utara-Selatan?” Cemeti (art house), di tahun 2000-an adalah model keagenan baru bagi Asmujo yang dianggapnya “up-to-date”, bukan sebagai derivat seni rupa modern Barat. Cemeti, kata Asmujo muncul di saat “sirkuit seni rupa internasional mulai mencari wakil-wakil dari wilayah pinggiran.”

Asmudjo Jono Irianto (Sumber foto: Katalog Kleptosigns)

Karya Asmudjo Jono Irianto “Untitled # 1″(2014). (Sumber foto: Katalog Unoriginal Sin)

Agen, kita tahu, tentunya cuma mengerjakan atau menyalurkan barang yang sudah jadi, tidak ikut memprosesnya. Apakah sejatinya pesan keagenan dari wilayah pinggiran yang bahkan dalam kata-kata Asmujo “upaya untuk mencari perspektif Selatan (masih) menjadi pertanyaan”? Pertanyaan balik yang dapat diajukan kepada Asmujo sebagai penulis Selatan, jika “saat alternatif” adalah situasi yang justru pernah digambarkan sebagai arus “inside out” ketimbang “outside-in”, apakah relasi keagenan masih tepat? Apa kerjaan agen dalam situasi vakum? Cemeti, hemat saya sederhananya adalah institusi seni kontemporer pertama di lingkungan seni rupa kita yang menyadari kevakuman itu, alih-alih lembaga-lembaga pendidikan tinggi seni rupa yang terasa melempem. Masa vakum tentu tak bisa berlama-lama, supaya agenda segera bisa dikerjakan dengan rasa kepastian. Maka mengobrolkan soal “gerhana” yang diamininya dari kekeliruan nge-klik Bung Aminudin seperti mengembalikan kita pada situasi lama ke-agen-an.

Galeri Cemeti di Yogyakarta, 1980-an. (Sumber foto: Buku 15 Years Cemeti Art Houses – Exploring Vacuum – 1988-2003)

Saya hanya bisa kembali kepada gagasan “pameran imajiner” yang tetap mungkin membawa kita sampai ke masa kini. Adalah mereka, para kurator Indonesia mutakhir misalnya yang merumuskan representasi pameran karya seni rupa Indonesia (Paviliun Indonesia) pada Bienieal Venesia, Italia (2013) sebagai “sakti”. Hemat saya, tidak ada judul pameran karya seni rupa Indonesia, pasca-pameran imajinernya Sanento yang lebih menarik dari judul dan gagasan ini. Dua kurator Indonesia, Carla Bianpoen dan Rifky Effendi menjuluki pameran “sakti” lima perupa (Albert Yonathan Setyawan, Eko Nugroho, Entang Wiharso, Titarubi, Sri Astari dan Rahayu Supanggah) sebagai “kekuatan budaya dengan mengekspresikan masa lalu, masa kini dan masa depan.” Ahli anthropologi Jean Couteau menuliskannya dengan tajam posisi sakti dalam kekinian atau di masa global, “Seni rupa Indonesia akan berjaya hanya jika para perupa Indonesia bisa menyingkirkan ketergantungan konseptual mereka. Dan itulah cara sakti menempatkan ulang kedaulatan budaya, sejalan dengan semangat perjuangan kebangsaan.” Dan dia menyerempet ungkapan Jim Supangkat, “(…) sampai kerangka teori ini rampung, tak ada sejarah seni relevan yang bisa ditulis, dan tak ada lembaga relevan dan kebijakan relevan yang bisa dibentuk.”

Paviliun Indonesia, “Sakti” di Arsenale, Bienieal Venesia, Italia (2013). (Sumber foto: Katalog Pameran)

Kurator Paviliun Indonesia, “Sakti” di Arsenale, Bienieal Venesia, Italia (2013). Carla Bianpoen dan Rifky Effendi. (Sumber foto: Fendy Siregar. Katalog Pameran)

Dalam situasi komunikasi sejagat yang jauh lebih rumit ketimbang dikotomi (seni) modern versus kontemporer dan polarisasi Utara-Selatan di dunia seni rupa justru model ke-sakti-an bukanlah agen atas barang jadi yang diciptakan atau ditentukan oleh pihak lain. Apakah “pengakuan internasional, pameran internasional, panggung seni rupa internasional, dan “wacana global”—yang bertebaran sepanjang tiap dua alinea di pengantar katalog pameran “Sakti” masih diperlukan agar wacana “sakti” dapat dipahami tuan rumah? Bukankah cara penulisan semacam itu —lebih dari sekadar standar komunikasi untuk dunia internasional yang terasa kedaluwarsa—malah membuktikan kategori relasi keagenan yang tetap hegemonik, antara yang berumah dan (lagi-lagi) tamu? Pameran ke-sakti-an menurut hemat saya relevan dengan pameran angan-angan ala Sanento, akan tetapi kehadirannya di mana pun mengandaikan strategi yang lebih dari sekadar kosa “pengakuan atau panggung internasional”.

Adalah tugas para peneliti dan penulis sejarah seperti Bung Aminudin untuk menyediakan kerangka baru yang relevan, yang membuat “terang” wacana ke-sakti-an seni rupa Indonesia. Sesuatu kerangka yang bahkan tidak dibayangkan dalam pseudo-argumen “seni rupa baik-baik” saja dalam artikel Yuswantoro Adi. Wacana semacam ini menyembunyikan dominasi atau bahkan hegemoni tren tertentu pada praktik seni rupa itu sendiri. Kebaikan ditentukan oleh kegiatan pameran, jumlah transaksi, penginstitusian dan pengoleksiannya, di luar sistem-sistem reflektif atau alternatif di luarnya. Kenyataan bahwa di dalam “dapur umum kesenian” yang bernama Yogyakarta ada banyak sekali perupa yang tidak selalu berhasil memasuki medan seni dalam jaringan dan selera dominan tertentu karena pilihan estetik (atau sikap politik seninya) menunjukkan apa yang justru berlangsung sebaliknya. Jurang sangat lebar antara kekayaan segelintir perupa super-duper sukses dan mereka yang tetap bekerja dan bertahan sebagai seniman sambil menjual tape dapat kita jumpai di jantung dapur umum ini. Maka “seni rupa yang baik-baik saja” jelas salah alamat, dan imajinasi perihal “batang tubuh utuh” praktik seni rupa sama sekali tidak berurusan dengan situasi mental optimis atau pesimis, melainkan sikap kritis. Keterbatasan pandangan umum yang berlaku pada medan seni rupa kita, minat yang rata-rata terbatas pada “karya” atau “ekspresi perupa” — tradisi kegeniusan yang sudah ditanam sejak abad 18 di dunia Barat—adalah salah satu penyebab utama salah alamat ala Yuswantoro.

Karya Yuswantoro Adi, “Masterpieces of Indonesi” (Sumber foto: Katalog Yayasan Seni Rupa Indonesia – Philip Morris Indonesian Art Awards V – 1998)

Alih-alih “dihujani” dengan wacana kritis perihal “ke-sakti-an” seni rupa kita sendiri, kita cuma gandrung memetik satu dua pasal dalam amatan yang dirumuskan oleh Sanento di atas. Pepatah-petitih soal gerhana, atau sebaliknya pandangan normatif “seni rupa baik-baik saja” jelas bukan pasal-pasal yang dibayangkan oleh gagasan mengenai pameran imajiner.

Kesimpulannya, “seluk beluk seni” selalu terlalu sederhana untuk diserahkan pada hanya seorang penulis, satu dua kurator cum seniman atau ditentukan oleh selera pemilik galeri “yang baik-baik saja”. Gagasan sesudah pameran imajiner “mahabesar” ala Sanento yang menjadi rujukan saya menulis esai ini membutuhkan keroyokan banyak bidang dan para ahlinya, yang meminjam ungkapan Takdir lagi, pertama-tama mensyaratkan terlebih dahulu pemahaman akan “seluk-beluknya”.

Jakarta, 12 Agustus 2021

*Hendro Wiyanto.Kurir Seni Rupa