Reinventing Ekologi Hutan: Sebuah Manifesto Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Nusantara

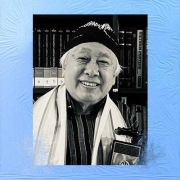

Oleh: Gus Nas Jogja*

Elegi di Tanah Andalas: Ketika Hutan dan Gunung Menumpahkan Air Mata

Di bawah bayang-bayang Bukit Barisan yang agung, malam yang seharusnya menjadi rahim bagi mimpi tiba-tiba berubah menjadi nisan yang dingin. Langit Sumatera tidak lagi meneteskan rintik rindu, melainkan menumpahkan murka yang kelam. Banjir bandang datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penagih janji atas hutan-hutan yang telah dicukur gundul, atas perut gunung yang telah dikoyak demi emas dan batu bara, serta atas sungai-sungai yang aliran nafasnya disumbat oleh keserakahan.

Dengarlah suara gemuruh itu; bukan suara guntur, melainkan suara ribuan batang kayu yang tumbang memukul bumi, menyeret lumpur dan bebatuan, meratakan rumah-rumah kayu yang dibangun dengan peluh bertahun-tahun. Di sana, di antara jerit ketakutan di tengah gelap, kita melihat betapa rapuhnya peradaban yang dibangun di atas pengkhianatan terhadap alam. Air mata para ibu yang kehilangan buah hatinya mengalir menyatu dengan air cokelat yang membawa puing-puing kesombongan kita.

Sumatera sedang bersaksi, bahwa katastropi bukanlah takdir yang buta; ia adalah “surat balasan” dari alam yang telah lama kita bungkam. Banjir ini adalah cermin retak yang menunjukkan wajah nalar bangsa yang sedang sekarat—sebuah nalar yang lebih memuja angka-angka di atas kertas daripada nyawa yang berdenyut di dalam rimba.

Ritus Nafas di Katedral Hijau Nusantara

Hutan tropis Nusantara bukan sekadar hamparan kayu yang tegak di atas tanah; ia adalah Katedral Hijau yang lebih purba dari dogma mana pun. Di bawah kanopi dipterokarpa yang menjulang, Tuhan menuliskan ayat-ayat-Nya dalam bahasa klorofil dan jaring-jaring mikoriza. Ketika kita melangkah ke dalam rimba yang lembap, kita sebenarnya sedang memasuki ruang liturgi di mana setiap desah angin adalah zikir semesta.

Nalar bangsa kita hari ini sedang mengalami “katarak spiritual”. Kita kehilangan kemampuan untuk melihat bahwa hutan adalah rahim kosmik. Syed Hossein Nasr memperingatkan bahwa krisis ekologi adalah eksternalisasi dari kekosongan batin manusia modern [1]. Kita memperlakukan hutan sebagai “objek” jarahan, padahal ia adalah “subjek” suci yang memberikan nafas bagi sejarah. Reinventing ekologi hutan berarti mengembalikan kehormatan rimba sebagai entitas yang bernyawa, di mana setiap pohon adalah tiang doa yang menyangga langit peradaban Nusantara.

Ontologi Rimba: Megabiodiversitas sebagai Simfoni Ketuhanan

Secara filosofis, hutan tropis kita adalah manifestasi paling radikal dari konsep Bhinneka Tunggal Ika di tingkat biologis. E.O. Wilson menyatakan bahwa hutan tropis adalah “puncak penciptaan biologis” di mana kehidupan merayakan dirinya sendiri dalam keragaman yang tak terhingga [2]. Nusantara, dengan kekayaan megabiodiversity-nya, menyimpan ribuan jenis anggrek, burung-burung surgawi, hingga mikroba yang belum terpetakan.

Ini adalah simfoni ketuhanan. Wilson memperkenalkan Biophilia, dorongan kodrati manusia untuk berafiliasi dengan kehidupan. Namun, dalam ekonomi ekstraktif, simfoni ini dipaksa menjadi monokultur yang membosankan—seperti sawit yang berbaris kaku mengusir keanekaragaman. Menghancurkan keanekaragaman hayati berarti kita sedang menghapus perpustakaan Tuhan yang menyimpan rahasia kesembuhan bagi masa depan manusia. Secara empiris, satu pohon besar di hutan hujan dataran rendah kita dapat menjadi inang bagi ratusan spesies serangga dan epifit; merobohkannya adalah sebuah genosida ekologis massal.

Brutalitas Nalar: Saat Mizan Digantikan Oleh Neraca Dagang

Maurice Bucaille menekankan pentingnya Mizan atau keseimbangan presisi dalam kosmos [3]. Hutan hujan kita adalah jantung mekanis yang mengatur sirkulasi air dan karbon global. Namun, nalar bangsa yang terinfeksi kapitalisme predatoris menganggap keseimbangan ini sebagai hambatan bagi kecepatan modal.

Filsuf Martin Heidegger menyebut kondisi ini sebagai Gestell—sebuah bingkai gelap di mana alam dipaksa menjadi “persediaan cadangan” (Standing Reserve) [4]. Hutan dipandang sebagai tumpukan kubik kayu atau hamparan batubara yang menunggu dikeruk. Ketika neraca dagang lebih disembah daripada keseimbangan air tanah, kita sedang memproduksi katastropi seperti banjir bandang di Sumatera. Kehancuran hutan bukan sekadar kehilangan tutupan hijau, melainkan terjadinya “Apostasi Ekologis”—pengingkaran terhadap kebenaran sains dan wahyu sekaligus.

Ekonomi Ekstraktif vs Ekosofi Nusantara

Penerima Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz secara tajam menggugat PDB konvensional yang mengabaikan degradasi modal alam [5]. Ia berargumen bahwa negara yang bangga akan ekspor hasil ekstraksi sebenarnya sedang mengalami pemiskinan terselubung. Di Indonesia, kita memuja angka pertumbuhan sambil mengabaikan hilangnya jasa ekosistem yang bernilai triliunan rupiah—mulai dari pencegahan banjir hingga penyerapan karbon.

Melawan ini, kita memerlukan Ekosofi Nusantara. Ini adalah kebijaksanaan lingkungan yang lahir dari interaksi ribuan tahun nenek moyang kita dengan alam. Arne Naess, bapak Ekologi Dalam (Deep Ecology), menekankan hak intrinsik setiap makhluk hidup untuk ada [6]. Kearifan Nusantara melampaui itu; ia melihat hutan sebagai Tanah Ulayat, sebagai “Ibu” yang memberikan kehidupan. Ekonomi tanpa Ekosofi hanyalah cara beradab untuk melakukan penjarahan.

Literasi Akhlak: Menanam Kembali Etika di Tanah Gambut

Reinventing ekologi hutan harus bermuara pada Literasi Akhlak. Kita tidak hanya butuh ahli kehutanan yang pandai menggunakan satelit, tapi kita butuh manusia yang memiliki rasa malu kepada bumi. Akhlak ekologi mengajarkan konsep Khalifah—manusia sebagai penjaga taman semesta, bukan penakluk yang brutal.

Vandana Shiva mengingatkan bahwa hutan adalah guru demokrasi pertama [7]. Di hutan, pohon yang tinggi tidak membunuh pohon yang kecil, melainkan menciptakan naungan. Literasi akhlak Nusantara mengajarkan pantangan-pantangan (pemali) dalam menebang pohon atau merusak mata air. Ini bukan sekadar mitos, melainkan sistem keamanan ekologi berbasis kultural. Jika literasi ini mati, maka regulasi apa pun akan mudah dibeli oleh suap korporasi.

Kearifan Lokal: Melawan Katastropi dengan Memori Leluhur

Lensa katastropi menunjukkan bahwa krisis iklim adalah “balas dendam” alam atas nalar yang pongah. James Lovelock dengan Gaia Hypothesis-nya mengingatkan bahwa bumi memiliki cara untuk mengeliminasi spesies yang merusaknya [8]. Nusantara memiliki memori kolektif yang dahsyat dalam menghadapi katastropi, melalui konsep seperti Lubuk Larangan di Sumatera, Sasi di Maluku, atau Hutan Larangan di Jawa.

Kearifan ini adalah perwujudan dari pemikiran Elinor Ostrom, penerima Nobel Ekonomi pertama dari kalangan perempuan, yang membuktikan bahwa masyarakat lokal jauh lebih efektif menjaga “The Commons” daripada negara atau pasar [9]. Menyingkirkan masyarakat adat dari hutannya dengan dalih pembangunan adalah tindakan bodoh yang justru mempercepat kiamat ekologi. Kearifan lokal adalah “teknologi spiritual” yang menjaga hutan kita tetap bernafas.

Menuju Kepemimpinan Transendental: Sujud di Atas Tanah yang Hijau

Kita merindukan pemimpin yang memiliki “Kesalehan Hutan”. Pemimpin yang berani berkata tidak pada tambang demi menyelamatkan paru-paru dunia. Ini adalah visi kepemimpinan transendental yang sejalan dengan ensiklik Laudato Si’ karya Paus Fransiskus [10]. Kepemimpinan ini melihat bahwa kedaulatan bangsa dimulai dari kedaulatan ekologi.

Jika seorang pemimpin mengaku religius, maka ukuran kesalehannya bukanlah berapa banyak tempat ibadah yang ia bangun, melainkan berapa banyak spesies yang ia selamatkan dari kepunahan. Kepemimpinan ini adalah pengabdian kepada Tuhan melalui pemuliaan terhadap ciptaan-Nya.

Jihad Ekologi: Menjemput Takdir Hijau

Reinventing ekologi hutan adalah panggilan untuk pulang ke jati diri Nusantara yang hijau. Kita adalah bangsa bahari yang berakar di rimba raya. Jika hutan kita habis, maka hilanglah martabat kita sebagai manusia.

Mari kita tulis ulang nalar bangsa ini. Biarlah ekonomi kita menjadi ekonomi yang regeneratif—ekonomi yang menanam lebih banyak dari yang ia petik. Biarlah hutan tropis tetap menjadi katedral tempat kita bersujud, tempat keanekaragaman hayati merayakan hidup dalam harmoni. Sebelum daun terakhir jatuh dan sungai terakhir menjadi racun, mari kita jemput kembali takdir hijau kita. Sebab, di dalam rimbunnya hutan, tersimpan nafas Tuhan yang memberi kita kehidupan.

Membaca Peta Luka: Sumatera dan Paradox Kekayaan

Banjir bandang yang menerjang Sumatera bukan sekadar fenomena alam, melainkan sebuah “Kriminalitas Ekologis” yang terstruktur. Secara empiris, hilangnya tutupan hutan di pegunungan Bukit Barisan telah mengurangi kapasitas infiltrasi tanah secara drastis. Data menunjukkan bahwa hutan tropis primer mampu menyerap hingga 90% air hujan, sementara lahan monokultur atau lahan tambang terbuka hanya mampu menyerap kurang dari 20%, sisanya menjadi aliran permukaan (run-off) yang membawa maut [11].

Secara filosofis, ini adalah kegagalan kita dalam memahami “Ruang Hidup”. Kita seringkali terjebak dalam nalar pembangunan yang melihat peta Sumatera hanya sebagai hamparan koordinat sumber daya batubara, emas, dan sawit. Kita lupa bahwa di bawah koordinat itu ada urat saraf ekosistem yang saling terhubung. Ketika satu saraf di hulu diputus, maka seluruh tubuh peradaban di hilir akan mengalami kejang katastropi. Inilah yang oleh Maurice Bucaille disebut sebagai pengabaian terhadap hukum Mizan—keseimbangan yang jika dilanggar akan mendatangkan kehancuran yang presisi [12].

Keanekaragaman Hayati: Benteng Pertahanan dan Farmasi Tuhan

Reinventing ekologi hutan Nusantara menuntut kita untuk menyadari bahwa keanekaragaman hayati bukan sekadar hiasan alam, melainkan sistem keamanan hayati. Setiap spesies, dari mikroba tanah hingga harimau Sumatera, memegang peran dalam menjaga stabilitas ekosistem. E.O. Wilson mengingatkan bahwa hilangnya satu spesies kunci dapat memicu efek domino yang meruntuhkan seluruh struktur hutan [13].

Hutan kita adalah “Farmasi Tuhan”. Ribuan tanaman obat yang terkandung di dalamnya adalah warisan literasi kesehatan nenek moyang yang kini terancam punah sebelum sempat diteliti secara medis modern. Pembangunan yang berkelanjutan harus berbasis pada Literasi Bio-Prospeksi, bukan ekstraksi. Mengapa kita sibuk mengeruk perut bumi untuk energi fosil yang kotor, sementara di atas tanah kita tersimpan kekayaan genetika yang bisa menjadi kunci bagi penyembuhan penyakit masa depan? Inilah nalar bangsa yang “buta di tengah kelimpahan”.

Kearifan Lokal sebagai Intelektualitas Organik

Nusantara memiliki kekayaan intelektualitas organik yang luar biasa. Konsep Rimban Panyadapan di Minangkabau atau Hutan Larangan di berbagai pelosok Sumatera adalah bentuk Konstitusi Hijau yang tidak tertulis namun ditaati selama berabad-abad. Masyarakat adat memahami bahwa hutan adalah “Tabungan Air” dan “Dinding Pelindung”.

Peraih Nobel Elinor Ostrom menyatakan bahwa sistem pengelolaan berbasis komunitas ini seringkali jauh lebih tangguh daripada regulasi negara yang kaku dan rawan korupsi [14]. Literasi akhlak ekologi menuntut kita untuk memberikan hak kedaulatan kembali kepada masyarakat adat. Mereka bukan penghambat pembangunan; mereka adalah Garda Depan Keselamatan Bangsa. Tanpa keterlibatan mereka, hutan kita hanya akan menjadi “open akses” bagi para predator korporasi.

Sintesis:

Menuju Ekonomi Regeneratif dan Pembangunan Fitrah

Maka, langkah ke depan bukan lagi sekadar membatasi kerusakan, melainkan melakukan pemulihan total—sebuah ekonomi yang regeneratif. Kita harus berani beralih dari model ekonomi yang “merampas” menuju model ekonomi yang “merawat”. Pembangunan fitrah adalah pembangunan yang menghormati hak-hak alam sebagai subjek hukum.

Pakar ekonomi Joseph Stiglitz menyarankan agar kita mulai mengintegrasikan “Akuntansi Hijau” ke dalam kebijakan nasional [15]. Artinya, setiap proyek pembangunan harus menghitung berapa nilai kerusakan ekosistem yang ditimbulkan sebagai biaya nyata, bukan sekadar eksternalitas yang diabaikan. Jika biaya sosial dan lingkungan dihitung secara jujur, maka proyek-proyek ekstraktif yang merusak hutan tidak akan pernah dianggap menguntungkan.

Penutup

Doa di Sela Puing dan Harapan yang Menghijau

Kita berdiri di atas puing-puing bencana, namun kita belum terlambat untuk berbalik arah. Banjir di Sumatera adalah alarm keras dari Ibu Pertiwi agar kita segera bangun dari mimpi buruk keserakahan. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pandai beretorika tentang ekonomi hijau di podium internasional, tetapi juga pemimpin yang berani mencabut izin tambang di kawasan hutan lindung.

Mari kita reinventing nalar kita. Biarlah hutan tropis Nusantara kembali menjadi Katedral Hijau tempat kita belajar tentang kerendahan hati. Biarlah keanekaragaman hayati menjadi kebanggaan intelektual kita. Sebab pada akhirnya, kekayaan sejati sebuah bangsa bukan terletak pada berapa banyak cadangan emas di bank pusat, melainkan pada berapa jernih air yang mengalir di sungai dan berapa rimbun daun yang menaungi tanah airnya.

Itu saja!***

Daftar Referensi dan Catatan Kaki

[1] Nasr, S. H. (1996). Religion and the Order of Nature. Oxford University Press.

[2] Wilson, E. O. (1992). The Diversity of Life. Belknap Press.

[3] Bucaille, M. (1976). The Bible, The Qur’an and Science. Seghers.

[4] Heidegger, M. (1977). The Question Concerning Technology. Harper & Row.

[5] Stiglitz, J. E. (2010). Mismeasuring Our Lives. The New Press.

[6] Naess, A. (1989). Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge University Press.

[7] Shiva, V. (2005). Earth Democracy. South End Press.

[8] Lovelock, J. (2000). Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford University Press.

[9] Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. Cambridge University Press.

[10] Francis, Pope. (2015). Laudato Si’. Vatican.

[11] Indrawan, M., Primack, R. B., & Supriatna, J. (2007). Biologi Konservasi. Yayasan Obor Indonesia. (Membahas kaitan hidrologi dan tutupan hutan tropis).

[12] Bucaille, M. (1981). The Bible, The Qur’an and Science. (Analisis teologis-saintifik tentang keseimbangan alam).

[13] Wilson, E. O. (2002). The Future of Life. Knopf. (Visi masa depan kehidupan dan ancaman kepunahan massal).

[14] Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press. (Analisis tentang ketahanan institusi lokal dalam menjaga ekosistem).

[15] Stiglitz, J. E., & Kanbur, R. (2020). Measuring What Counts: The Global Movement for Well-Being. The New Press. (Panduan modern tentang ekonomi kesejahteraan dan lingkungan).

[16] Nasr, S. H. (1993). The Need for a Sacred Science. SUNY Press. (Menekankan integrasi etika dalam ilmu pengetahuan).

[17] Shiva, V. (2016). Who Really Feeds the World?. North Atlantic Books. (Tentang kedaulatan pangan dan kelestarian benih lokal).

[18] Heidegger, M. (1966). Discourse on Thinking. Harper & Row. (Pembedaan antara berpikir kalkulatif dan meditatif).

—————

*Gus Nas Jogja, budayawan.