Penglihatan Sisi Lain atas Budaya Panji dan Tradisi Lainnya: Ekologi & Renaisans Nusantara

Catatan Herry Dim*

Pengantar

TIGA kurator Festival Budaya Panji 2024 (Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro, Henri Nurcahyo, dan Seno Joko Suyono) melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan – Direktorat Jenderal Kebudayaan – Kemenbudristek telah menunjuk saya untuk menjadi pendamping proses produksi sendratari wayang topeng “Panji Paricaraka” garapan P.S. Mangundharma, Malang, hingga pementasannya di Gedung Kesenian Jakarta. Pendampingan berjalan dalam dua termin yaitu tanggal 19-21 Agustus dan 23-26 September 2024 di P.S. Mangundharma, pementasannya berlangsung pada 23 Oktober 2024.

Dalam tiga pertemuan berjeda tersebut bukan hanya berjalannya proses pendampingan saja yang terjadi, selebihnnya justru sebaliknya, saya mendapatkan sejumlah pelajaran dari P.S. Mangundharma. Pelajaran terpenting yang didapat adalah gambaran seni/kebudayaan seputar kebudayaan Panji yang selaras nafas dengan kesadaran ekologis. Ini pula yang kemudian membimbing penglihatan kepada gagasan dan praktik-praktik kebudayaan lainnya yang kira-kira sezaman dengan Panji, yaitu rumpun kebudayaan yang tumbuh di dalam garis waktu praRevolusi Industri.

Penanda waktu pra-Revolusi Industri dengan sadar diterakan demi melihat kenyataan ekologi di sisi garis waktu lainnya yaitu di masa ketika Revolusi Industri 1.0 dimulai hingga kenyataan kebudayaan hari ini dan di sini, yaitu kebudayaan modern dan/atau kontemporer. Dengan ‘berdiri’ di titik “nol” atau titik tengahnya garis waktu maka penglihatan menjadi bisa tertuju kepada dua arah, yaitu kepada kebudayaan semasa Panji (pra-Revolusi Industri) dan kepada kebudayaan kontemporer (semasa berjalannya Revolusi Industri 1.0 hingga yang terkini). Dalampada melihat ke dua arah, timbul pertanyaan atau sebut saja hipotesis: Jika ummnya kebudayaan semasa Panji itu demikian erat hubungannya dengan ekologi bahkan merupakan bagian dari ekologi itu sendiri, lantas bagaimana dengan kebudayaan kontemporer? Bukankah kebanyakan “peninggalan” peradaban serta kebudayaan kontemporer itu justru berupa kerusakan ekologi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai tumbuh dalam benak di sepanjang kerja pendampingan untuk P.S. Mangundharma, kemudian muncul tawaran lain yaitu untuk menjadi kurator pameran yang juga berkenaan dengan Festival Budaya Panji 2024. Saya tidak sertamerta meng”ya”kan tawaran tersebut melainkan meminta waktu untuk menimbang. Paling tidak ada dua hal yang jadi pusat pertimbangan, yaitu (a) pikiran ihwal ekologi dan kebudayaan seperti terurai di atas; dan (b) perkara waktu dalam bentuk pertanyaan: Bisa/atau mampukah mengerjakannya? Mengingat tawaran tersebut baru muncul pada 3 Agustus 2024 (?) sementara Festival Budaya Panji sudah terjadwal yaitu 22-24 Oktober 2024. Jika dihitung dengan kebutuhan waktu pembahasan awal (diskusi), pengurusan administratif, dan pengerjaan persiapan pameran; praktis waktu produktif yang tersedia hanya Akhir Agustus – 22 Oktober, plus-minus hanya memiliki masa 20-25 hari kerja!

Hitung-hitungan di atas kertas segera bisa disimpulkan sebagai pamohalan atau mustahil, kecuali jika hanya berupa pameran biasa-biasa saja yang hanya menggantungkan foto-foto dokumentasi misalnya. Sementara yang terpikirkan adalah serapan penglihatan atas budaya Panji dalam kaitannya dengan ekologi. Sebuah thema yang tidak kecil, jika itu boleh dikatakan sebagai tema. Di sebaliknya terpikir keperluan penggalian-penggalian lanjutan ketimbang hanya lintasan penglihatan dan hipotesis seperti dikemukakan di atas.

Dalam keterhimpitan waktu seperti itu dan bahkan pada situasi nyaris saya mengatakan “tidak,” justru kemudian bermunculan spirit dan energi yang melimpah. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi sumber spirit dan energi tersebut, yaitu: (a) Diskusi-diskusi jarak jauh dengan Purnawan Andra, dan kemudian empat patah kata “ayo jalan saja, Kang” dari Bambang Subarnas yang saya anggap sebagai gong; (b) Diskusi-diskusi lumayan panjang itu, pada gilirannya menguak pintu ruang kesempatan, yaitu kesempatan berinterkonksi selain dengan P.S. Mangundharma pun dengan sembilan peserta Festival Panji lainnya, mengingat festival ini diikuti oleh sepuluh komunitas. Sungguh merupakan kesempatan lumayan besar demi menjawab hipotesis di atas melalui ‘penggalian’ atas kenyataan seni/kebudayaan yang terkandung pada kenyataan hidup mereka. Ini setidaknya merupakan kesempatan awal yang perlu dilanjutkan dengan perluasan penggalian berikutnya jika hendak mencapai titik tuju seperti judul tulisan ini; (c) Besar pula spirit dan energi dari personel kontak kesepuluh peserta festival. Meski hanya melalui WAG Pameran Panji 2024, antusiasme mereka demikian besar dalam menjawab pertanyaan seputar budaya di lingkungan kehidupan masing-masing.

Baik atas terselenggaranya pameran rupa “Panji: Ekologi & Renaisans Nusantara” dan/atau atas terwujudnya tulisan kuratorial ini, penulis sudah seharusnya mengucapkan terimakasih kepada Irwan Riyadi selaku ketua Festival Budaya Panji 2024, tiga kurator festival (Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro, Henri Nurcahyo, dan Seno Joko Suyono), Purnawan Andra, dan Bambang Subarnas. Sama besarnya rasa terimakasih saya haturkan kepada personel kontak dari sepuluh peserta festival yaitu kepada Agung dan Anwari (Sumenep), Aryo (Karanganyar), Dono (Klaten), I Nyoman Yuda (Gianyar), Khusnul (Palu), Agus (Wonosobo), Putri dan Ferdi Irawan (Banjarmasin), Samsul (Banyuwangi), Edi Taryama (Indramayu), dan Yusuf Munthaha (Malang). Pun terimakasih kepada Iyan Coét beserta penatah batu lainnya, hadirin pengunjung pameran serta banyak lagi yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu.

Sebagai penutup perlu pula dikemukakan, bahwa, selang dua hari menjelang pembukaan pameran, muncul kabar bahwa aturan administratif tidak membolehkan saya menjadi kurator pameran mengingat telah terikat kontrak kerja sebagai seniman pendamping untuk P.S. Mangundharma. Demi mematuhi dan menghormati aturan, saya mundur untuk kemudian kurator pameran digantikan oleh Bambang Subarnas. Sementara tulisan kuratorial (pra-edit) sudah rampung saya kerjakan.

Teks di bawah ini adalah tulisan yang dimaksud, namun kini tidak lagi diperlakukan sebagai tulisan kuratorial pameran rupa “Panji: Ekologi & Renaisans Nusantara,” melainkan sebagai tulisan lepas adanya. Semoga ada manfaatnya bagi sidang pembaca.

KEBAKARAN hutan akibat perubahan iklim dan pemanasan global atau penyebablainnya, tentu mengakibatkan kerusakan ekologi. Perlu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa kembali ke semula. Asap kebakarannya pun berdampak pada berbagai kehidupan sehari-hari masyarakat, terganggunya transportasi, juga berdampak pada politik, ekonomi, dan masalah kesehatan. Foto ilustrasi milik Kompas.

Ekologi dalam Sebuah Pertanyaan

Salah satu problem global terkini adalah terganggunya keseimbangan ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup (khususnya manusia) dengan lingkungan ternyata tidak lagi di dalam hubungan harmonis. Akibat paling menonjol dari ketakharmonisan tersebut telah dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi, yaitu berupa pemanasan global dan perubahan iklim, disertai rangkaian akibat lainnya yang termasuk horror atau sangat mencemaskan bagi keselamatan serta keberlangsungan umat manusia. Jurnal PBB yang mengurai ihwal Perubahan Iklim mengungkapkan bahwa sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas. Tanda waktu abad ke-18 itu seiring dengan Revolusi Industri 1.0 yang berjalan dalam periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Di satu sisi takdimungkiri bahwa Revolusi Industri melahirkan sejumlah temuan, ilmu pengetahuan, serta sejumlah peralatan penunjang kehidupan umat manusia. Sejak Revolusi Industri 1.0 yang ditandai dengan temuan mesin uap, Revolusi Industri 2.0 ditemukannya energi listrik, Revolusi Industri 3.0 berkembangnya teknologi mekanika otomatis, dan Revolusi Industri 4.0 mempersembahkan teknologi pintar yang bahkan kini telah berada di genggaman setiap orang berupa telefon pintar. Namun di sisi lainnya, sejak Revolusi Industri 1.0 itulah perlakuan manusia terhadap alam menjadi cenderung eksploitatif, statistiknya kian meningkat secara paralel dengan perkembangan revolusi industrinya itu sendiri.

Lajunya pemanasan global dan perubahan iklim sejatinya bisa ditahan atau setidak-tidaknya diperkecil oleh keberadaan hutan. Sebab hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Melalui proses fotosintesis, hutan menyerap karbon dioksida (CO2), salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi kestabilan suhu global. Lingkungan hutan juga berperan dalam mengatur suhu melalui penyerapan energi matahari dan evapotranspirasi.

Sayangnya keberadaan hutan, baik di dunia ataupun di tanah air, luasannya terus berkurang dari tahun ke tahun. Saking mencemaskan, media multi-bahasa, DW (Deutsche Welle), yang dikelola di Jerman suatu ketika sampai menurunkan judul tulisan “Hutan Bumi Dalam Kondisi Darurat.” Dunia kehilangan 12 juta hektar tutupan hutan hujan selama tahun 2018 silam. Laju deforestasi tercatat mencapai luas 30 lapangan bola per menit. Ilmuwan pun mewanti-wanti bahwa nasib bumi kian di ujung tanduk.

Catatan 2018 merupakan penurunan luas hutan terbesar keempat sejak dunia pertama kali melakukan pencatatan pada 2001 silam. Data tersebut diolah dari temuan Global Forest Watch, yang menggunakan citra satelit dan pengindraan jauh untuk memonitor tutupan hutan tropis dari

Brazil, Amerika Selatan, hingga Ghana, Afrika. Di Indonesia sendiri, berdasar data dan laporan GFW (Global Forest Watch), tercatat sejak tahun 2001 hingga 2023 kehilangan 30.8 Mha tutupan pohon, setara dengan penurunan 19% tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 22.2 Gt emisi CO₂e.

Catatan ini tidak bermaksud untuk terus membincang ihwal pemanasan global, penggundulan hutan (deforestasi), perubahan iklim serta ancamannya bagi umat manusia serta kehidupan pada umumnya, mengingat ditel serta hal-hal teknis tersebut sudah menjadi wilayah pakar-pakarnya. Bagi kita yang bergerak di wilayah seni dan kebudayaan, cukuplah kiranya pada batas penglihatan bahwa khususnya manusia dalam hubungannya dengan alam semesta ini takbisa ditawar lagi bahwa harus dilandasi adab, rasa kebersamaan bahwa manusia dan alam itu hidup pada satu-satunya bumi yang sama. Hanya dengan itu, kiranya, kesemena-menaan manusia yang kian bernafsu mengeksploitasi alam bisa dikurangi atau syukur jika bisa dihentikan dalam arti bergeser kepada kesadaran budaya saling merawat, kesadaran ‘mengambil’ pun dalam takaran secukupnya sambil tetap menjaga siklus hidup semesta alam.

SAMPAH plastik yang sudah mencapai titik darurat, itu tidak/belum ada di masa pra-Revolusi Industri. Foto: https://www.rri.co.id/daerah/488358/indonesia-darurat-sampah-plastik

Pertanyaannya: Kebudayaan seperti apa kiranya yang mungkin bisa mendasari kearifan hubungan manusia dan alam itu?

Jawaban pintas pertama, kiranya agak sulit bagi kita untuk bisa berharap kepada seni dan/atau kebudayaan modern ataupun kontemporer yang bertumbuh pasca-Revolusi Industri 1.0 hingga kini. Alasannya bisa dilihat melalui sudut pandang yang paling sederhana bahwa laju perkembangan seni/kebudayaan modern dan kontemporer itu ternyata berjalan seiring-sejalan dengan laju kerusakan lingkungan. Seni/kebudayaan modern dan kontemporer, nyaris tidak memberikan jejak apapun dalam hal manfaat bagi lingkungan.

Asumsi atau katakanlah hipotesis ini tidaklah dalam rangka melakukan negasi terhadap kebudayaan modern/kontemporer, justru bisa dikatakan sebaliknya yaitu melihat “dari dalam” karena bagaimanapun penulis adalah bagian dan/atau pelaku seni dan kebudayaan modern/kontemporer.

Tentu bukan pula hendak mengartikan seni/kebudayaan modern dan kontemporer itu tidak memperlihatkan kepedulian terhadap lingkungan. Beberapa di antaranya bahkan cukup tegas mengedepankan problema lingkungan sebagai isu karya seni serta pewacanaan budayanya. Namun umumnya cenderung sebagai ulah reaksioner, atau berupa reaksi atas problema lingkungan yang terjadi. Sebagaimana lazimnya tindakkan reaktif, si pelaku itu sejatinya adalah orang yang berada di luar kejadian, ia melihat yang terjadi dan kemudian bereaksi berdasar hasil penglihatannya. Cara penyampaian moda reaktif dalam bentuk seni takjarang pula mengalami pembesaran (hiperbolik) yang tujuannya demi efek kejut atau sekurang-kurangnya dibuat agar memukau. Dua hal, efek kejut dan pukauan, itu pada gilirannya memang menghasilkan seni yang mengejutkan atau memukau. Beserta itu pula, secara langsung ataupun taklangsung, tujuan seni modern/kotemporer taklain demi “kejutan” seni itu sendiri ketimbang persoalan yang sesungguhnya. Seninya menjadi heboh dan terkenal sementara lingkungan malah seperti dalam kurva terbalik alias kian rusak, resesi. Demikian ringkasnya untuk menyatakan bahwa seni/kebudayaan modern dan kontemporer itu sesungguhnya seiring-sejalan sejak Revolusi Industri 1.0 hingga yang berikutnya.

Jika seni dan kebudayaan modern/kontemporer tidak bisa diharapkan, maka jawaban pintas kedua, tinggallah satu-satunya pilihan yaitu kembali memperhatikan adab kebudayan pra-Abad ke-18, pra-Revolusi Industri. Dalam pandangan universal saja, kita bisa melihat secara umum bahwa kecerlangan akal-budi ekologis itu tersedia pada hampir seluruh peradaban pra-Abad ke18. Lagi-lagi sebagai gambaran pintas bahwa tentang kesetaraan, kebersatuan, bahkan penampakan sosok manusia yang ‘lebih kecil’ dari alam itu bisa dilihat misalnya pada beberapa relief candi Borobudur (dibangun tahun 778) hingga misalnya lukisan-lukisan karya Domenichino (1581-1641). Di sana tampak manusia senantiasa tergambarkan sebagai bagian dari keseluruhan alam, tidak menjadi dominan terhadap ‘gambaran’ tanaman apalagi dalam keseluruhan lanskap. Bahkan takjarang alam, misalnya tanaman, justru menjadi subjek penting di dalam karya-karya lampau tersebut. Mengutip hasil penelitian Fauziah, Ketua Tim Peneliti Flora Relief Candi Borobudur, ditemukan 53 jenis flora Jawa kuno yang teridentifikasi dari 10 relief di candi Borobudur pada tingkat ruphadatu (tingkat kedua dari susunan candi). Fauziah menyebut relief-relief tersebut menggambarkan beberapa jenis tanaman buah-buahan, termasuk tanaman pangan seperti talas dan sukun, tanaman kayu yaitu nyamplung, serta tanaman berpotensi hias dan obat semisal keben. Sumber yang sama, menyebut pula adanya gambaran/relief tanaman yang dianggap berkaitan dengan religi yaitu Pohon Bodi. Sisi lain yang taksepatutnya dilupakan bahwa di antara panil-panil relief Borobudur itu terdapat Kalpataru, pohon kahyangan yang menyimbolkan pengharapan dan kehidupan.

Alam, manusia, mahluk hidup lainnya, serta aneka tanaman pada masa itu cenderung berada di dalam satu tatanan, kebersamaan, kesetaraan, yang diikat oleh semacam kesadaran kosmologis. Keadaan yang masih terjaga keseimbangan kosmologisnya tersebut, maka kerap dipadankan dengan surga. Para seniman pra-Abad ke-18 dalam melukiskan surga kerap dengan menghadirkan pokok perupaan (subject matter) berupa alam atau lanskap yang kita kenali, sebaliknya manakala melukis alam terasa sebagai lanskap surgawi.

SUATU kawasan yang dibiarkan menghutan diantara hamparan pesawahan sebutannya dalam tradisi Sunda lampau adalah geger. Kawasan ini berfungsi ekologis, termasuk dalam kaitannya dengan matarantai makanan. Foto Courtesy of www.mongabay.co.id

Bahkan dalam hal matarantai makanan, peradaban pra-abad ke-18 menyimpan kearifan yang relatif tidak bisa kita temukan pada peradaban modern/kontemporer. Sekadar contoh kecil, kebudayaan Sunda masa lampau memiliki tradisi geger yang pada masa modern/kontemporer sekarang ini hanya tinggal nama jalan/kawasan semisal Geger Kalong Hilir dan Geger Kalong Girang. Di masa lampau geger itu nyata adanya di setiap perkampungan, ladang, atau pesawahan, yaitu berupa kawasan yang dibiarkan menghutan, ditumbuhi aneka tanaman keras serta dungus atau semak belukar. Sering pula di tengah atau di bagian dalam kawasan tersebut terdapat séké (mata air). Pada kawasan geger itulah tempat bermukimnya semisal burung hantu, rajawali, ular, ragam burung kecil serta serangga, semut, kupu-kupu, hingga cacing dan rayap yang membantu membentuk humus dari dedaunan yang rontok ataupun kayu dari pohon-pohon yang telah tutup usia. Burung hantu, rajawali, dan ular adalah ‘penjaga’ populasi tikus serta serangga musiman yang cenderung menjadi hama pesawahan ataupun kawasan tani lainnya.

Burung-burung kecil pun tidak ‘menyerang’ sawah sebab matarantai makanannya berupa ulat, kroto (telur semut rangrang), hingga ragam buah-buahan liar tercukupi oleh geger. Andai burung-burung kecil tetap ‘nakal’ menyerbu sawah, itu biasa diusir tapi tidak dengan membunuhnya melainkan dengan cara anak tani menggoyang-goyangkan bebegig (orangorangan sawah). Séké atau mata air pun terjaga sebab pada masa lampau dianggap berada pada kawasan sanget (angker), adakalanya juga menjadi daerah terlarang terutama bagi anak-anak. Di balik itu sesungguhnya terdapat alasan logis, mengingat di sana antara lain menjadi tempat tinggalnya ular yang mungkin membahayakan jika terganggu.

Gambuh dan Kesadaran Keberlanjutan

SULING bambu berukuran panjang ketika dimainkan oleh anggota Sanggar Tari Satriya Lelana, Batuan, Bali, dalam suatu latihan.

Foto: Lost Packer

Saya percaya kearifan ekologis seperti terurai di atas serta berbagai kearifan lainnya itu tersebar di berbagai kebudayaan Nusantara. Dalam selintas saja ‘pergaulan’ dengan kegiatan Festival Budaya Panji 2024, meski umumnya berupa obrolan yang masih jauh dari studi yang memadai ternyata ditemukan sejumlah kearifan seputar Panji ataupun rona kebudayaan lainnya. Salah satu ciri terkuat dari kebudayaan Panji yang menurut catatan bertumbuh pada masa Kerajaan Kadiri antara tahun 1042–1222, itu nyata memiliki keterkaitan begitu erat dengan adab lingkungan hidup. Ada kenyataan saling imbal-balik antara pertumbuhan masyarakat, kehidupan seni serta kearifannya terhadap tempat hidup (alam) atau lingkungan hidupnya. Seni, khususnya yang berada pada khazanah cerita/budaya Panji, menjadi berarti karena ia menjadi salasatu bentangan budaya yang berkait erat dengan kearifan lokal berkesadaran ekologis.

Itu kira-kira butir obrolan dengan Epi Martison, saat sarapan menjelang berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing, 3 Agustus 2024, setelah bersama-sama menjalankan tugas mengikuti Fullboard Meeting Festival Budaya Panji 2024 dari tanggal 1 hingga 3 Agustus 2024) di Jakarta yang diampu Dirjen Kebudayaan – Kemendikbudristek RI. Epi Martison melandasi asumsinya berdasar penglihatan terhadap “Gambuh,” teater tari Bali, tempat ia bertugas selaku seniman pendamping bagi Sanggar Tari Satriya Lelana, Batuan, Bali.

“Alat musik terpenting atau yang menjadi ciri khas gamelan Gambuh itu berupa suling gambuh yang terbuat dari batangan bambu,” kata Epi Martison. Seperti yang bisa kita dapat pada sejumlah informasi dasar tentang gambuh, Epi pun menyampaikan suling gambuh itu berukuran panjang sekira 75 – 100 cm dengan diameter sekira 4 – 5 cm. Taksembarang bambu, sebut Epi pula, yang memiliki satu ruas sampai 75 – 100 cm, mestinya berasal dari jenis bambu khusus.

Sejauh obrolan pagi itu belum didapat keterangan tentang jenis bambu apa kiranya yang digunakan untuk pembuatan aerophone atau alat musik tiup tersebut. Namun, dari tulisan I Wayan Suharta untuk Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar yang berjudul “Jenis dan Teknik Membuat Instrumen Suling dalam Seni Karawitan Bali,” didapat sedikit keterangan bahwa selalu diusahakan untuk mendapatkan bambu terbaik yang disebut tiying Bali asli. Disebutkan jenis bambu ini bisa memproduksi suara cukup keras dan tajam (santer). I Wayan Suharta, pada bagian tulisan berikutnya, menyebutkan jenis bambu tersebut sudah sulit didapat sehingga umumnya diganti dengan bambu jajang dengan ciri-ciri berbatang lurus serta kualitas produksi suaranya dianggap memadai. Penulis catatan ini untuk sementara menduga bambu yang dimaksud sangat mungkin tergolong kepada keluarga bambu tamiang yang memiliki jarak antara satu ruasnya bisa sampai 150 cm, serta memiliki ciri-ciri yang mirip jika tidak dikatakan sama.

Tentang kualitas jenis bambu dalam hal produksi suara kiranya biarlah menjadi bahasan para pakar organologi (ilmu yang mempelajari seluk-beluk instrumen musik dan akustika), pun tentang etnobotani bambu lebih patut untuk studi khusus para pakarnya dan tentu memerlukan pencatatan yang khusus pula. Bahkan tentang cerita Panji seperti termaktub sebagai pembuka perbincangan ini, kita patut bersyukur karena pernah disusun lengkap dengan pertanggungjawaban kesejarahannya oleh Prof. Dr. R.M. Ng. Poerbatjaraka dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Zuber Usman dan H.B. Jassin (Gunung Agung, 1968). Bersyukur pula bahwa 54 tahun kemudian seorang pencatat yang tekun, Henri Nurcahyo, telah berhasil mengumpulkan “101 Cerita Panji” dari berbagai sumber dengan sangat telaten (BrangWetan, 2022). Dengan demikian catatan ini takperlu masuk lagi ke dalam “cerita.” Pun tentang keelokan sejumlah representasi (sastra, wayang, tari, musik, drama) kiranya siapapun tinggal rajin saja melacak, sebab sejak kali pertama berlangsungnya Festival Budaya Panji senantiasa ada ulasan/reportase bahkan sejumlah kajian hingga pendokumentasian resmi oleh Kemendikdud atau kini Kemendikbudristek, baik dalam bentuk teks, foto, hingga video yang disebarkan di berbagai platform media sosial.

Maka catatan ini, seperti telah disitir di atas, akan mencoba melihat tentang kedekatan seni tradisi dengan lingkungan hidup. Untuk itu kita kembali kepada informasi menarik dari Epi Martison yang berikutnya, bahwa ia melihat masyarakat Batuan memiliki kesadaran untuk mengonservasi tanaman bambu yang dibutuhkan untuk seni gambuh. Seperti yang kita ketahui, desa Batuan terletak di kawasan kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, yang antara lain memiliki taman hutan bambu. Setidaknya di daerah Banjar Taro Kelod, Tegallalang, Gianyar, terdapat taman hutan bambu khususnya jenis bambu betung, jenis bambu raksasa yang sangat dibutuhkan untuk arsitektur hunian serta banyak kebutuhan lainnya bagi masyarakat Bali.

Ini, setidaknya, menununjukan bahwa seni dan kebudayaan ‘tradisi’ pra-Revolusi Industri pada umumnya senantiasa terhubung kepada ekologi; satu sama lain saling mendukung takterpisahkan. Manakala ekologi sekaligus ekosistemnya terjaga maka terjaga pula seni serta kebudayaan masyarakatnya. Sebaliknya, jika ekologi suatu masyarakat itu rusak atau misalnya berubah menjadi hutan beton, bisa dipastikan ekosistemnya ikut rusak, hilang, atau setidaknya berubah; maka bisa dipastikan pula seni atau kebudayaannya rusak, hilang, atau setidaknya berubah ke arah kebudayaan yang berbeda.

Penghadiran Unsur Alam

Ongkek atau sesajen hasil bumi ditata menarik sebelum dilarung ke kawah Gunung Bromo, Jatim, dalam rangkaian ritual Yadnya Kasada. Foto dari Luh De Suriyani/Mongabay, 2016.

Demi melandasi asumsi tentang saling berjalinnya seni/kebudayaan tradisional dengan ekologi, ada baiknya kita memperhatikan hal yang mungkin saja luput dari perhatian meski sesungguhnya nyaris selalu hadir di dalam suatu peristiwa seni tradisi, contoh pembuka bagi bagian catatan ini bisa kita lihat pada ritual Yadnya Kasada yang secara turun-temurun dilakukan masyarakat adat Tengger. Ritual Yadnya Kasada tidaklah berdiri sendiri, melain berkait erat dengan kisah asal-usul warga Tengger yang berlandas pada legenda Joko Seger dan Roro Anteng. Para pakar, di satu sisi, mengaitkan legenda ini dengan matarantai ragam Cerita Panji; di sisi lainnya, Joko Seger dan Roro Anteng, itu diyakini sebagai awal mula penamaan Tengger, AnTENG (tenang) dan SeGER (segar). Ritual Yadnya Kasada biasanya berada dalam satu rangkaian peristiwa bersama penyampaian legenda Joko Seger dan Roro Anteng dalam bentuk tari-tarian ataupun sendratari.

Catatan ini ingin lebih mengkhususkan lagi penglihatan kepada “ongkek” atau sesajen yang senantiasa hadir di setiap ritual Yadnya Kasada. Penyediaan sesajen terhitung besar-besaran mengingat pengadaannya bisa melibatkan seluruh warga Tengger. Sejumlah sesajen tersebut disiapkan oleh warga yang mayoritas petani dengan mengikhlaskan sebagian kecil hasil bumi dari pertaniannya semisal pisang, apel, kentang, aneka sayuran, bahkan tahu dalam arti penganan terbuat dari kedelai. Ada juga sesajen matang semisal berupa nasi dan lauk berbungkus daun pisang. Hasil bumi berupa buah-buahan dan sayuran tersebut ditata sedemikian rupa untuk kemudian dibawa ke puncak atau kawasan kawah gunung Bromo. Dalam rangkaian ritual Yadnya Kasada lazim disampaikan doa-doa oleh tokoh masyarakat atau yang dianggap berstatus sosial tinggi, dan/atau dinilai memiliki kapasitas untuk menyampaikan doa dan mantra. Isi doa umumnya berupa permohonan kesuburan, keselamatan ternak, kesejahteraan warga, kesehatan atau dijauhkan dari bala berupa penyakit apalagi wabah. Usai dibacakan doa, sejumlah sesajen itu dilarung dengan cara “dilempar” ke bagian bawah tebing bibir puncak gunung Bromo. Sejumlah warga biasanya telah menunggu saat pelarungan yang dinanti-nantikan tersebut, mereka “berebut” (dalam tanda petik) untuk bisa mendapatkan apapun yang dilarung. Mereka percaya bahwa bagi mereka yang mendapatkan “larungan” itu akan mendapat berkah senilai bobot doa yang sebelumnya telah dibacakan.

BAHKAN dalam latihan di sanggar, Yayasan Tari Topeng Mimi Rasinah tetap menghadirkan hasil tani sebagai “syarat” (foto atas). Foto bawah memperlihatkan anggota sanggar saat menata hasil tani pada “gawangan. Foto: Hanny Herlina.

Sebagai bandingan, kenyataan menghadirkan hasil tani di panggung itu biasa kita temukan pula pada panggungpanggung tari topeng Cirebon. Meski kini tidak selalu dilakukan, tapi pada beberapa paguron/sanggar tari yang masih berpegang pada “pakem” leluhurnya itu masih mengupayakan untuk menghadirkan aneka hasil tani di atas panggung. Contohnya tampilan dari Yayasan Tari Topeng Mimi Rasinah pada gelarannya di “Festival Budaya Panji 2024,” di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (24/10/2024). Panggung tarian klasik asal Indramayu, Cirebon, itu tampak masih menghadirkan ‘unsur alam’ yang dimaksud. Tampak di latar panggung yang menjadi pembatas antara area nayaga (pengrawit) dengan area/ruang untuk menari itu terdapat ‘sekat’ yang antara lain diisi gantungan buah nenas, pisang, wortel, cabe merah, singkong, terong, hingga kerupuk. Tampak juga beberapa sayuran seperti daun bawang, daun melinjo, kacang panjang, seledri, bayam. Demikianlah tradisi tersebut dirawat oleh Mimi Rasinah (1930-2010), berlangsung hingga kenyataan pentas di GKJ (2024), tradisi yang berjalan takkurang dari 94 tahun jika dihitung dari angka kelahiran Mimi Rasinah. Sejatinya merupakan tradisi yang terawat selama 700an tahun, mengingat Mimi Rasinah itu adalah generasi ke-9 dari tradisi tari topeng Pekandangan, Indramayu, Cirebon.

Adakalanya unsur alam yang hadir pada suatu representasi seni itu berupa bunga-bungaan, misalnya aneka bunga yang menjadi “tekes” (tutup kepala) bagi para penari untuk upacara “Ngarot,” upacara adat menyambut musim garapan sawah yang dilaksanakan masyarakat di Desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang biasanya dilaksanakan mendekati musim penghujan antara bulan Oktober sampai Desember.

Demikian sebagai gambaran teramat kecil bahwa seni tradisi pada umumnya dan khususnya seni pada lingkup budaya Panji, itu senantiasa terhubung dengan alam bahkan bisa dikatakan tumbuh bersama dan demi keterjagaan alam itu sendiri. Jika dibanding dengan seni modern/kontemporer, misalnya, justru kita menemukan banyak hal yang tidak/belum terjawab. Ihwal lingkungan hidup cenderung hanya dijalankan sebagai isu dan/atau katakanlah sebagai penanda bahwa senimannya memiliki kepedulian. Sementara pada seni tradisi tegas sekali bahwa lingkungan itu bagian dari hidup, sejatinya merupakan kehidupan itu sendiri mengingat hingga kini masih banyak kita dapati bahwa yang menjadi seniman tradisi itu juga adalah petani.

NYEKAR ke petilasan tempat dibuatnya prasasti Pabañolan yang dahulunya desebut Gubug Klakah di desa Pajaran, Malang. 25 September 2024. Ini adalah salasatu adab yang dilakukan Ki Soleh Adi Pramono bersama P.S. Mangundharma dalam menghadapi garapan sendratari wayang topeng “Panji Paricaraka”. Foto: Kiki/Rizki

Adab dan Respek Kesejarahan

Penghadiran unsur alam semisal sekar (bunga) itu demi kesemestaan (artinya lebih luas lagi dari ihwal lingkungan), konteks lainnya berkenaan juga dengan adab dan respek kesejarahan. Tentang hal tersebut adalah yang teralami langsung selama berinterkoneksi dengan Ki Soleh Adi Pramono.

Pertemuan awal saya dengan Ki Soleh Adi Pramono beserta beberapa anggota padepokan, 19 Agustus 2024, di rumah tinggal Ki Soleh sekaligus markas P.S. Mangundharma. Obrolan sejak selepas magrib itu membincang sekitar rencana garapan “Panji Paricaraka” serta kesejarahannya yang berkait dengan prasasti Pabañolan. Disertai kehadiran antroplog/sejarawan, Dwi Cahyono, serta Yusuf Munthaha dan Muhammad Nasai, obrolan yang dijeda waktu makan malam itu ternyata berlanjut hingga larut malam.

Menjelang tengah malam, Ki Soleh mengundang kami (saya dan Bu Wahyu Listyaningsih) untuk mengikuti ritual nyekar di pelataran depan Candi Jajaghu yang kini lebih dikenal dengan sebutan Candi Jago. Sekira belasan orang hadir di sana. Hio atau dupa mulai dibakar saat purnama tepat berada di atas ubun-ubun, harumnya berbaur dengan wewangian bunga yang sejak semula telah disiapkan. Asap dupa melangit bersama doa-doa yang dilafalkan Ki Soleh, termasuk permohonan restu untuk pementasan “Panji Caraka.” Kami duduk berbanjar bersama Ki Soleh, bersimpuh khusyuk di lantai candi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekira 30-40 menit kami berkelindan ke dalam khidmat penghormatan, menjalani lelaku respek seperti halnya yang berlaku 8 abad yang lalu, lelaku respek sebagaimana candi tersebut diberdirikan sebagai tanda penghormatan kepada Raja ketiga Singhasari, Wisnuwardhana, demikian menurut kitab Negarakertagama pupuh 41:4 dan Pararaton,

Tak sekali itu saja. Pada pelaksanaan Asistensi II, seusai latihan-latihan di padepokan, Ki Soleh bersama P.S. Mangundharma pun mengajak kami untuk nyekar ke petilasan tempat dibuatnya prasasti Pabañolan yang dahulunya disebut Gubug Klakah di desa Pajaran, Malang. 25 September 2024. Perjalanan spiritual ini kemudian berlanjut di Candi Kidal, dibangun pada 1248, untuk menghormat Raja Anusapati yang telah meninggal. Karena bersama Ki Soleh serta untuk kepentingan “berdoa,” maka kami diperkenankan masuk ruang dalam candi yang sesungguhnya tertutup bagi publik.

Demikianlah salasatu sisi yang dilakukan Ki Soleh Adi Pramono bersama P.S. Mangundharma dalam menghadapi garapan sendratari wayang topeng “Panji Paricaraka.” Kemudian didapat pula keterangan bahwa tradisi tersebut selalu dilakukan oleh Ki Soleh di setiap menghadapi pertunjukkan.

Ini bukan saja menarik melainkan juga penting dalam kaitannya dengan adab seni/kebudayaan yang matarantainya berkenaan dengan respek kesejarahan. Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke, demikian jika memetik salasatu butir Amanat Galunggung yang artinya

“Ada dahulu ada sekarang, tak ada dahulu tak ada pula sekarang.” Amanat yang ditulis pada perkiraan abad ke-15 tersebut ataupun tradisi yang dirawat Ki Soleh, sejatinya berkenaan dengan adab keberadaan kemanusiaan yang bersifat universal, khususnya bagi manusia yang berkenan merawat peradaban.

Bahkan ketika kejadian pengalaman bersama Ki Soleh itu sedang berjalan, tradisi “nyekar” ini segera terhubung pada ingatan kesaksian yang penulis alami langsung di Neue Wache yang berada di kawasan Unter Den Linden, Berlin. Di sana terdapat sebuah patung “Sang Ibu Memeluk Putranya yang Meninggal (Pietà)” yang dibuat ulang oleh Harald Haacke atas karya Käthe Kollwitz. Saat berkunjung ke sana, penulis saksikan sejumlah kembang segar bertebar di seputaran patung. Demi pembuktian bahwa itu bukan hal kebetulan, maka penulis melakukan kunjungan sampai tiga kali dalam waktu yang berbeda-beda. Tebaran kembang segar ternyata senantiasa hadir, itu membuktikan bahwa di setiap saat ada orang-orang menyempatkan nyekar demi penghormatan kepada Käthe Kollwitz serta kesejarahan di balik karyanya. Takheran yang berkunjung itu bisa dari yang sekadar piknik hingga kunjungan-kunjungan resmi kenegaraan demi tan hana nguni tan hana mangke atas kekejian PD I dan PD II ataupun impaknya yang menimbulkan kematian, kemiskinan, kelaparan.

Jika diperlebar serta dilihat keberbagaian konteksnya, tradisi nyekar ini bisa kita jumpai juga misalnya di makam Wolfgang Amadeus Mozart di pemakaman St. Marx, tugu kuburan Shakespeare di dalam gereja Holy Trinity di Stratford-upon-Avon, Warwickshire, bahkan makam bintang musik rock Jim Morrison di pemakaman Père Lachaise, Paris, tak henti-hentinya dikunjungi untuk nyekar.

Catatan tambahan ini sekadar untuk menggambarkan bahwa “nyekar” itu beyond agama atau kepercayaan apapun bahkan berlaku bagi yang takberagama (atheis) sebab dasarnya adalah respek kemanusian, penghormatan atas apapun yang pernah dicapai oleh manusia lampau hingga sejarah ini berlanjut kepada temuan-temuan berikutnya. Adapun pelaksanaan nyekarnya sendiri bisa berdasar kepercayaan masing-masing pelaku.

Rentang antara Kearifan dan Kecemasan

SEBAGIAN kecil topeng Malangan koleksi sekaligus medium pentas Ki Soleh Adi Pramono, diantaranya adalah topeng tua serta buah tangannya sendiri. Foto: HD.

Ketersediaan dan keterawatan alam bagi petani sekaligus seniman tradisi itu bukan sekadar diksi melainkan jalan hidup, maka bersama itu bertumbuhan kearifan sekitar tradisi merawat alam. Andaikata pun ada yang berlaku melenceng atau melakukan tindakan takarif terhadap lingkungan, itu umumnya datang dari luar masyarakat tradisi. Kedatangannya bisa bermula dari bujuk-rayu, iming-iming material dan gaya hidup, mendesakkan “ajaran baru” untuk membelokan petani agar takarif lagi, hingga kemungkinan “merebut” dan memosisikan petani/seniman tradisi dalam ketakberdayaan.

Seiring kerja pendampingan bagi Padepokan Seni Mangun Dharma di bawah pimpinan Ki Soleh Adi Pramono, di Tumpang, Malang, didapat temuan kecil yang belum sampai kepada studi mendalam. Meski kecil dan belum mendalam, temuan ini relatif sangat berharga dan sangat berkait dengan gambaran kearifan yang kemudian terdesak oleh kenyataan baru.

Bersumber pada penceritaan sesepuh Wayang Topeng Malangan, Ki Soleh Adi Pramono, dan arkeolog/sejarawan kota Malang, Dwi Cahyono, serta ulang-urai oleh Muhammad Nasai, didapat keterangan bahwa topeng-topeng kuno untuk Wayang Topeng Malangan mulanya terbuat dari kayu-kayu khusus.

Topeng-topeng kuno dahulu banyak di buat dari kayu Puleh (Alstonia Scholaris), Mentaos (Wrightia pubescens), kemudian turun pada dadap cangkring (Erythrina fusca Lour) yang terhitung tidak begitu kuat namun memiliki fungsi lain sebagai tanaman obat, dan ada juga yang menggunakan kayu kembang (Scaphium). Dahulu, urai Muhammad Nasai, bahkan kayu puleh mudah didapat di hutan-hutan wilayah Tengger. Kini kian susah meski masih bisa ditemukan di wilayah hutan Perhutani atau di lahan warga terutama di pedesaan wilayah utara Malang yaitu daerang Tumpang dan Jabung. Saat ini, karya topeng berbahan kayu puleh sudah sangat jarang ditemukan. Kalaupun ada, lanjut Muhammad Nasai, bisa dipastikan sangat mahal harganya.

Leluhur topeng dahulu telah menentukan jenis mentaos, dadap cangkring, dan khususnya puleh sebagai bahan baku, itu karena kualitasnya yang istimewa. Puleh dikenal pula sebagai kayu obat, memiliki serat yang halus, mudah diukir, tidak gampang rompal. “Selain itu,” urai Nasai, “saya mempunyai asumsi bahwa topeng berbahan kayu puleh atau mentaos saat dikenakan dan kena keringat para anak wayang, itu membawa dampak kesehatan.” Maka dulu, lanjutnya, ada istilah “anak wayange enom-enom” (penarinya muda-muda) padahal usianya sudah tua. Kayu tersebut kiranya memberi dampak awet muda bagi penggunanya.

“Apakah habis atau kian sulitnya kayu puleh itu karena adanya produksi-produksi kriya topeng?” Tanya saya memotong uraian Nasai.

Mendapat pertanyaan seperti itu, Nasai segera menyambar dengan jawaban: “Kenyataan tersebut berawal dari mewabahnya orang-orang kaya perkotaan yang membeli dan memborong kayu puleh untuk taman-taman rumah mereka. Akhirnya banyak makelar ataupun blandong (pemotong kayu) yang memburu kayu puleh. Pun Mentaos, saat ini mengalami kelangkaan karena banyak yang menggunakannya untuk bahan kayu rumah.”

Nasai mengakui bahwa hingga kini tidak/belum ada yang melakukan penanaman ulang jenis kayu tersebut. Sementara pertumbuhannya membutuhkan waktu yang panjang. “Umur atau masa tumbuh pohon mentaos atau puleh hingga mencapai diameter 50-60 cm, menurut almarhum Mbah Parjo, itu membutuhkan waktu 20 tahun atau bisa lebih,” urainya. Yang lebih mencemaskan karena kearifan “pugeran” yang biasanya diberlakukan oleh para pengrajin topeng, nyatanya tidak diindahkan oleh para blandong. “Mereka menebang pohon hingga pangkal tanah, terkadang juga didongkel sak oyot-oyote (sampai ke akarnya),” kata Nasai.

Adapun tentang kearifan pugeran, seperti kemudian disampaikan oleh Ki Soleh Adi Pramono dan antropolog, Dwi Cahyono, sejak pengrajin punya niat untuk mencari dan mengambil kayu di hutan niscaya diawali dengan permintaan izin, “kulo nuwun” yang dilakukan di rumah masingmasing. Setelah masuk hutan, biasanya harus menemukan terlebih dahulu sekurang-kurangnya empat jenis pohon yang sama. Upacara kulo nuwun pun kembali dilakukan di sana, dilanjutkan dengan pemberian pasak pada keempat pohon tersebut. Pemberian pasak itu sebagai tanda yang akan ditengok kembali sekurang-kurangnya empat hari kemudian. “Jika pada saat dilihat kembali kedapatan ada yang pasaknya lepas, itu pertanda bahwa pohon tersebut masih minta hidup, kita tidak akan menebangnya. Kita hanya menebang pohon yang pasaknya masih tertanam, sebab itu pertanda kayunya sudah boleh diambil,” kata Ki Soleh Adi Pramono saat bincang-bincang di rumah tinggal sekaligus sanggarnya, Padepokan Seni Mangun Dharma.

Pada kesempatan yang sama Dwi Cahyono menambahkan bahwa penebangan itu bukan artinya dibabat habis sampai pangkal pohon, melainkan disisakan sekira satu sampai satu setengah meter. “Pohon biasanya masih punya harapan untuk bisa melanjutkan hidup jika akar-akarnya tidak dirusak, dari batang yang disisakan itu biasanya bertumbuh tunas-tunas yang kelak menjadi cabang dan seterusnya,” pungkas Dwi Cahyono. Sungguh arif!

Renaisans Nusantara

SEBAGIAN kecil wayang kulit untuk cerita Panji milik/koleksi Sanggar Kedhaton Ati, Karanganyar, Jawa Tengah. Adakalanya penyuaraan “kembali kepada kebudayaan Nusantara” seperti ini mendapat cemooh dalam pernyataan semisal: Mana bisa kita kembali ke kehidupan dengan naik pedati atau kuda?”. Foto: Bambang Subarnas.

Penggunaan kosakata Renaissans (Renaissance) di dalam perbincangan ini membatasi diri semata-mata pada muasal arti kata. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin renaitre, terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti “kembali” dan naitre yang berarti “lahir.” Maka Renaisans bisa diartikan “kelahiran kembali.”

Pembatasan ini sangat penting mengingat dua hal: (1) Renaissance dalam pengertian baku adalah landasan intelektual paham humanisme yang digali dari konsep Romawi dan ajaran filsafat Yunani Klasik. Maka arti “lahir kembali” bagi mereka itu adalah menengok dan melahirkan kembali ajaran-ajaran Yunani dan Romawi demi keluar dari kesuraman Abad Gelap atau disebut juga Abad Pertengahan dengan tarikh dari tahun 500 dan berakhir pada 1500; (2) Salasatu pusat atau tempat “kembali”nya itu kepada ajaran filsafat Protagoras bahwa “manusia adalah tolok-ukur dari segala sesuatu.” Harus diakui bahwa dalam penerapannya menghasilkan kemajuan yang dicapai dalam bidang seni (rupa), arsitektur, politik, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Tapi itu pula yang menjadi gerbang awal antroposentrisme, bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, paham yang menjadi kepercayaan dasar, tertanam di dalam berbagai sistem kepercayaan dan filsafat Barat. Puncaknya terjumpa pada René Descartes (1596-1650) dengan jargonnya yang terkenal yaitu “Cogito ergo sum” (saya berpikir, maka saya ada). Itu bisa diartikan bahwa hanya manusia yang “ada” sebab hanya manusialah yang berpikir; sementara angin, air, tanah, tanaman, dan/keberadaan alam di luar manusia itu dianggap tidak ada karena tidak berpikir, dan/atau sekurang-kurangnya itu semua mejadi tergantung pada “kuasa” manusia. Inilah yang menjadi awal mula manusia menjadi “boleh” mengekspoitasi alam.

Renaisans Nusantara, cukup tegas, di sana menerakan kata Nusantara, yang dimaksudkan sebagi harapan atau arah “kembali kepada kebudayaan Nusantara,” bukan ke Yunani ataupun Romawi. Gagasan atau penyebutan ini muncul pertama sekali manakala melihat pada muatan secara keseluruhan “Festival Budaya Panji 2024.” Sesiapapun yang berkenan menilik keseluruhan muatan festival, niscaya akan menjumpai sejumlah kearifan tradisi yang terpancar melalui sepuluh karya peserta. Bersama kearifan tersebut, secara langsung menampakkan pula karya-karya dengan kualitas rupa yang mengagumkan semisal ragam jenis topeng, barongan, struktur bentuk alat musik, wayang kulit, hingga tata rias dan busana. Itu, seperti pada umumnya seni pra-Revolusi Industri, menjadi utuh, padu, berkelindan manakala hadir di dalam suatu bentuk pertunjukan yang takjarang pula di sebaliknya adalah ritus-ritus dalam artian “penyerahan kembali” segalanya kepada kesemestaan. Manusia tidak menjadi pusat apalagi dengan keangkuhan sebagai penguasa alam, sebab dirinya taklain merupakan bagian dari alam itu sendiri. Dalam hal ini pula kebudayaan Nusantara menjadi erat kaitannya dengan kesadaran dan/atau gerakan baru yang disebut environmentalisme, gerakan sosial dan lingkungan yang bertujuan melindungi ekosistem dan kekayaan alam.

Adakalanya penyuaraan “kembali kepada kebudayaan Nusantara” ini mendapat cemooh dalam pernyataan-pernyataan semisal: Mana bisa kita kembali ke kehidupan masa lampau, apa kita mesti kembali ke kehidupan dengan naik pedati atau kuda?

Besar kemungkinan cemooh semacam itu karena kurang baca sehingga gagal paham. Mereka lupa atau tidak tahu bahwa persiapan Renaissance, khususnya di Italia, itu dimulai dengan studi habis-habisan, salasatu fokusnya adalah menerjemahkan dan mempelajari karya klasik dari bahasa Latin dan Yunani. Petrarch, misalnya, melakukan langkah penting yaitu memburu manuskrip-manuskrip. Upayanya sangat terbantu karena para bangsawan, pangeran, pedagang, dan penguasa berkenan menyumbangkan banyak uang untuk membangun perpustakaan.

Manakala karya-karya Yunani kian banyak diperoleh, manuskrip ditemukan, saat itu pula perpustakaan dan museum bertumbuhan, zaman mesin cetak pun mulai terbit.

Itu semua dilakukan bukan demi “kembali hidup ke masa lampau,” hal-hal kuno tidak sertamerta ditelan. Seperti lazimnya di dalam studi keilmuan, bersama cinta kepada kepustakaan masa lalu itu berjalan pula “kritisisme” demi menjangkau masa depan. Seiring bergesernya semangat Renaissance ke Eropa Utara, seperti yang kita ketahui ilmu pengetahuan pun kian hidup, muncul tokoh-tokohnya semisal Copernicus, Francis Bacon, dan Descartes. Mereka sekaligus dianggap sebagai penutup zaman Renaissance dan digambarkan sebagai pemikir Pencerahan Awal, aufklarung.

Dalam hal cita-cita untuk sampai kepada masa pencerahan, takperlu ragu memetik hikmah bahwa membaca atau studi habis-habisan yang disertai kritisisme, itu penting sekaligus keharusan. Bermula pada Renaisans Nusantara kiranya merupakan satu-satunya jalan kecendekiaan, jalan bagi Indonesia untuk kembali menjadi bangsa yang dihormati. Festival Budaya Panji 2004, tersadari ataupun taktersadari, menjadi semacam pembuka gerbang kesadaran kebangkitan, sementara pameran “Panji: Ekologi dan Renaisans Nusantara” berupaya untuk merangkum sejumlah titik-titiknya yang masih berserakan.

Ini tentu saja sebagaimana lazimnya sebuah gerbang, ia takakan memberi arti apa-apa jika takdilewati dan takdimasuki. Untuk sampai kepada Pencerahan Nusantara, takada jalan lain gerbang tersebut harus dimasuki dan dilewati untuk kemudian di dalamnya secara bersama dan secara sungguh-sungguh melakukan studi habis-habisan terhadap segala hal-ihwal kebudayaan Nusantara. Tempat pengumpulan dan perawatan jejak-jejak kebudayaan Nusantara pra-Revolusi Industri sejak situs-situs kesejarahan, perpustakaan, transkripsi atas manuskrip atau naskah-naskah kuno, hingga moda-moda pengajaran dari hasil perawatan itu pun seyogianya mengikuti dengan seksama. Ini, tentu saja, merupakan pekerjaan besar. Dengan tetap menghargai upaya-upaya yang telah berjalan, di hadapan kita niscaya masih terhampar “rimba” luas tentang diri kita sendiri yang belum tergali dan/atau masih tercecer alias belum menjadi satu acuan “kitab besar” yang bisa dijadikan pusat rujukan. Sebut saja salasatu contohnya, hingga hari ini kita tidak/belum memiliki “Ensiklopedia Rupa Kebudayaan Nusantara,” akibatnya kita menjadi serba taktahu tentang dunia rupa Nusantara, atau jika pun tahu itu umumnya hanya dalam serba-sepenggal. Jika pada tahap “tahu”saja sudah macet, gelap, meraba-raba; takayal akan sulit untuk bisa melakukan studi lanjutan. Jangan pula diharap untuk bisa sampai pada tataran kritis sebagai pintu gerbang berikutnya untuk sampai pada pencerahan.

Di dalam kondisi seperti itu takheran jika di kemudian hari seluruh pembicaraan seni (rupa) sering menggelayut dan/atau bertumpu pada sejarah senirupa dunia (baca, Barat), bisa dimaklumi karena teks tentang itu sudah lengkap sejak memasuki abad ke-18 dan terus-menerus bermunculan pula teks baru dengan derasnya hingga kini. Tak heran pula jika para penyuara seni rupa itu lebih fasih meyebut hal ihwal di sana tapi gagap ucap ihwal yang di sini, atau bisa juga pelaku dan peristiwanya di sini tapi uraiannya berdasar sumber-sumber dari sana. Itu bagi yang sezaman. Tentu kian gelap lagi manakala “membaca” semisal bundengan sebagai karya rupa meski bisa pula difungsikan sebagai alat musik atau tudung pelindung dari hujan atau terik matahari.

Ketimbang tunjuk hidung orang lain lebih baik mengaku bahwa yang berada dalam “kegelapan” sehingga tak bisa membaca diri sendiri, itu bukanlah orang lain melainkan teralami oleh saya sendiri. Dengan pemosisian demikian, justru saya menjadi bisa dengan segera merasakan bahwa Festival Budaya Panji 2024 itu laiknya suar cahaya, menerangi kian ke mari sehingga yang tadinya takterlihat menjadi tampak. Paling tidak cahayanya sampai dalam radius sejumlah sepuluh peserta festival, mengingat di luar sana masih banyak lagi yang menuggu datangnya cahaya.

Serba selintas tentang kesepuluh peserta sebagai gambaran Kebudayaan Nusantara dan lebih khusus lagi Budaya Panji dalam kaitan erat dengan ekologi, kita lihat satu demi satu gambar latar dari setiap peserta Festival Budaya Panji 2024.

BARONG Kemiren, salasatu produk kebudayaan Masyarakat adat Osing, Banyuwangi. Apa yang hendak dikata? Di sana terkandung rupa yang kuat, ritus dan adab di sebaliknya, dan kegagahan manakala hadir di atas pentas. Foto: HD

Pesinauan Sekolah Adat Osing, menyebut dirinya sebagai sebuah sanggar atau komunitas. Namun, seperti ditulis oleh Venzha Christ di dalam laporan kerja pendampingan, Pesinauan Sekolah Adat Osing ini lebih tepat disebut sebagai sebuah laboratorium alam terbuka, sebuah habitat yang menyediakan berbagai konsep pembelajaran publik. Materi yang diberikan sejak pembelajaran seni adat Osing, unsur-unsur budaya, serta konsep merawat planet bumi dan relasinya dengan semesta. Masyarakat Adat Osing serta Banyuwangi pada umumnya memiliki seni barong yang spektakuler, indah, ekspresif. Banyak ragamnya, antara lain barong Kemiren, Lundoyo, Kumbo atau Kumbo Wongso Kenongo, Sumur, Rogo, Pitik kemiren, dan Sunar Udara. Barong-barong ini, bagi masyarakat budaya Banyuwangi, diperlakukan sebagai hal yang sangat sakral. Berkenaan dengan itu, barong menjadi kerap hadir di dalam berbagai kegiatan upacara yang berlangsung turun-temurun, antara lain upacara “Ider Bumi” atau acara bersih-bersih desa di setiap bulan Syawal. Sekadar garis bawah bagi catatan ini adalah “ider bumi,” suatu kesadaran ekologis yang ternyata sudah turun-temurun. Berkenaan dengan upacara sebagai penyertanya, menunjukan perlakuan bahwa bumi ini sakral.

PENTAS “Panji Mbarang” saat ditampilkan oleh Sanggar Sekar Kedhaton dari Somokaton, Klaten, Jawa Tengah, pada Festival Budaya Panji 2024 di GKJ, Jakarta. Foto: Bambang Subarnas

Sanggar Sekar Kedhaton dari Somokaton, Klaten, Jawa Tengah. Sanggar ini berdiri dan mulai aktif 2018, memfokuskan diri pada pengembangan pedalangan, karawitan, tari serta melatih kreativitas masyarakat. Jauh sebelum sanggar ini berdiri, kiranya tak bisa lepas dari keberadaan pendirinya Giyah Supanggah yang memiliki talenta lengkap, ia seorang dalang perempuan, pengrawit, penari, dan sinden. Giyah Supanggah menikah dengan Ki Sartono, yang juga seorang dalang dari keturunan dalang. Di samping kegiatan-kegiatan “manggung,” Giyah Supanggah atau lengkapnya pasangan Giyah Supanggah dan Ki Sartono begitu intens di dalam laku pemberdayaan masyarakat melalui seni semisal melatih sinden bagi ibu-ibu guru dan melatih karawitan kelompok karawitan ibu-ibu. Kelak, setelah Sanggar Sekar Kedhaton berdiri, semuanya berlanjut hingga melatih karawitan bagi anak-anak di lingkungan Sanggar Sekar Kedathon.

Seiring tradisi tari wayang topeng dalang yang digagas para dalang wayang kulit, wilayah Klaten telah begitu akrab dengan cerita-cerita Panji. Merujuk kepada catatan Tonny Trimarsanto selaku seniman pendamping, Sanggar Sekar Kedathon untuk Festival Budaya Panji 2024 membawakan “Panji Mbarang.” Tonny Trimarsanto pun menyebutkan bahwa mereka akan berlandas pada konsep “mbarang” (ngamen).

Tiba pada kata “mbarang” (ngamen), ada beberapa hal yang sesungguhnya bisa ditinjau, antara lain ihwal seni (topeng) dalam kaitannya dengan sosial-ekonomi, dan pergantian musim antara saat kemarau (apalagi paceklik) atau musim penghujan setelah musim tanam. Itu jika merujuk tradisi “bebarang” atau topeng babakan pada khasanah tari topeng Cirebon. Namun tentang itu kita simpan dulu, sementara dalam kaitannya dengan catatan ini, terdapat hal menarik yang sepatutnya disebutkan; bahwa terdapat prinsip kebersamaan dan keterlibatan publik, mengingat “mbarang” biasanya dilakukan di tengah keramaian, bahkan bisa di suatu pelataran pasar. Pada sisi lainya, seni menjadi demikian egalitarian, merakyat, hadir di “sembarang” tempat dalam arti tidak di panggung khusus.

SEDERET bundengan kala dimainkan, ia adalah rupa atau kebentukan yang memberi impak visual tapi juga ada pada fungsi sebagai alat nusik dan tudung penggembala bebek.

Sanggar Wayang Bundengan Gepuk (WBG) Wonosobo, seperti yang diuraikan seniman pendamping, Aristofani Fahmi, WBG merupakan penggabungan unsur seni tari topeng lengger, wayang berbahan rumput dan debog terbuat dari potongan batang kayu sepanjang + 60 cm, dan musik bundengan. Di bawah penyutradaraan Agus Wuryanto, WBG Wonosobo akan membawakan cerita “Gunung Sari Mbarang Jantur” (Gunung Sari yang sedang berkisah atau ngamen Jantur).

Dari sisi “rupa benda” adalah yang begitu kuat membetot perhatian visual yaitu alat musik bundengan. Itu adalah karya seni rupa yang kuat, demikian kesan dalam sekilas pandang. Bundengan sejatinya adalah alat musik dengan dasar bentuk kowangan yaitu tudung yang lazim digunakan penggembala bebek untuk melindungi diri dari paparan matahari dan hujan. Bundengan dibentuk dari anyaman lempengan-lempengan bambu, bagian luarnya ditutup pelepah bambu atau sering disebut slumpring, diikat tali ijuk serta sedikit lembaran ijuk yang disampirkan. Kecuali, kini, menggunakan dawai dari senar raket badminton, selebihnya adalah bahan alamiah. Dawai yang terentang di bagian dalam bundengan, itu terdiri dari 4 dawai, di bagian kiri bawahnya dilengkapi lagi dengan tiga bilah kecil bambu yang berbunyi menyerupai kendang saat dimainkan. Keempat dawai tadi, masing-masing diberi bandulan dalam jarak tertentu antara kiri dan kanan, bandulan tersebut berfungsi sebagai pengatur nada sehingga di dapat nada ji ro lu pat, lantas dimainkan untuk mengiringi tarian topeng lengger seiring tetembangan. Menakjubkan.

TAMPILAN seni “Manopeng” oleh Sanggar Albanyiuri, Banjarmasin, pada Festival Budaya Panji 2024. Foto: Bambang Subarnas

Sanggar Albanyiuri, Banjarmasin, membawakan kesenian manopeng yang dalam proses penggarapannya didampingi seniman Djarot Budi Darsono. Manopeng bukan sekadar tontonan, masyarakat Banyiur hingga kini masih meyakini apabila manopeng tidak dilaksanakan akan mendatangkan ancaman bahaya bagi keselamatan mereka, maka manopeng pun menjadi semacam tempat menyampaikan harapan (doa) demi kebaikan masyarakat, terdapat dimensi keterhubungan (silaturahmi) dengan leluhur, dan ikatan kebersamaan semesta. Magi manopeng akan terasa kuat mankala para penari sudah sampai pada tahap tertentu, daya tersebut terhubung ke lingkaran penoton hingga mereka pun berada di wilayah in between (ambang) lantas ikut ke dalam gerak-gerak tarian. Mengutip reportase mediakata.co.id dengan judul “Tradisi Manopeng Khas Banyiur Luar, Penonton Ikut Menari,” bahwa pada situasi “puncak” yaitu manakala penari topeng Sangkala beraksi dengan energik, menghentak-hentakkan kaki di atas panggung; itu petanda Sangkala sedang mengusir hal-hal buruk.

PENAMPILAN Sanggar Panji Gambuh Batuan, Gianyar, Bali, saat pentas di atas panggung Festival Budaya Panji 2024. Foto: Bambang Subarnas

Sanggar Panji Gambuh Batuan, Gianyar, Bali, adalah jejak silang budaya antara Bali dan Jawa (Timur) semasa Raja Udayana dan Erlangga, demikian jika mengutip tulisan I Wayan Budiarsa untuk Jurusan Seni Tari FSP ISI Denpasar yang berjudul “Eksistensi Seni Bebali: Drama Tari Gambuh di Desa Batuan Gianyar dalam Era Global” (tanpa penunjuk angka tahun). I Wayan Budiarsa selanjutnya menjelaskan bahwa sumber cerita gambuh adalah Malat/ Panji, diiringi oleh seperangkat gamelan pagambuhan dengan suling berukuran besar sebagai instrumen utamanya. Ucapan, dialog yang digunakan adalah bahasa Kawi dan bahasa Bali sesuai dengan peranan yang dibawakan. Desa Batuan adalah salasatu yang hingga kini masih melestarikan drama tari gambuh, selain tersebar pula di desa Kedisan (Gianyar), desa Pedungan (Denpasar), desa Tumbak Bayuh (Badung), desa Budha Keling (Karangasem), dan Nusa Penida (Klungkung).

YAYASAN Tari Topeng Mimi Rasinah, Indramayu, saat tampil di panggung. Tampak sebuah “gawangan” dengan gantungan sejumlah hasil pada latar. Foto: HD

Yayasan Tari Topeng Mimi Rasinah, Indramayu, tentu saja tonggak atau peletak dasarnya adalah almarhumah maestro Mimi Rasinah. Sebuah catatan yang mengungkap Mimi Rasinah menari di usia 64 tahun antara lain mengurai: “Penglihatan dan pendengaran pun mulailah dibawa kepada sebuah situasi ganjil, mitis, dan membetot sukma. … Mimi Rasinah beberapa saat “tafakur” di tepi kotak tempat menyimpan topeng-topengnya. … membangun situasi kontemplatif yang gaib…” (lihat, Herry Dim, Jawinul: Jalan-jalan di Rimba Kebudyaan, Rekamedia, 1995). Itu sekadar cuplikan bahwa tari bagi maestro bukan hanya hapalan, melainkan laku kesemestaan yang bahkan mesti ditempuh melalui jalan di luar tarinya itu sendiri.

Laporan Hanny Herlina selaku seniman pendamping untuk program Festival Budaya Panji 2024, mengungkap hal yang terkait dengan gambaran di atas. Ia antara lain menulis: “Yayasan Tari Topeng Mimi Rasinah … menurunkan jenis-jenis tarian …, serta tradisi dan ritual yang biasa dilakukan sebelum menampilkan tari Panji. Contohnya, secara tradisional, penari harus berpuasa dengan aturan khusus selama 21 hari untuk mempersiapkan penampilan tari Panji. Ritual puasa ini seiring perkembangan zaman dapat dikurangi durasinya menjadi 7 hari atau 3 hari, menyesuaikan dengan tuntutan aktivitas di masa kini dan juga usia penari (generasi baru) yang lebih muda.”

Maka, di luar tari, manakala pada “gawangan” pembatas area pengrawit dan penari itu ada gantungan buah-buahan serta hasil tani lainnya, tentu bukan sekadar “kamonesan,” bukan sekadar hiasan. Itu seperti halnya aneka kembang dan lainnya pada ragam sajen, merupakan metafor yang menghubungkan diri yang terbatas ini dengan semesta yang tak berbatas.

ADEGAN di belakang layar saat latihan Sanggar Kedhaton Ati, Karanganyar, Jawa Tengah, mengolah tehnik permainan bayang-bayang. Foto: IsmailBASBETH

Sanggar Kedhaton Ati, Karanganyar, Jawa Tengah, seperti yang disampaikan seniman pendamping IsmailBASBETH untuk Festival Budaya Panji 2024 berkenan membawakan Kisah Panji dan Sekartaji. Naskahnya dituliskan secara langsung sambil proses latihan berjalan, menggambarkan prinsip dasar cerita Panji. Dalam garapan ini adalah tokoh-tokoh lain seperti Jatipitutur dan Sadulamur, dihadirkan dalam konteks masyarakat pesisir Madura. Merupakan upaya penulis naskah dan dalang dalam mengkaitkan cerita Panji dengan konteks lokal masyarakat Madura yang masih terikat langsung dengan kehidupan, menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam.

SALAH SATU adegan pada pentas Komunitas Seni Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, pada Festival Budaya Panji 2024. Foto: Bambang Subarnas

Komunitas Seni Tadulako, Palu, adalah sebuah komunitas seni di Sulawesi Tengah, berdiri sejak 1995, dipimpin oleh Hapri Ika Poigi. Berlandas keanekaragaman seni dan budaya di wilayah Sulawesi Tengah mendorong Komunitas Seni Tadulako Palu untuk berkomitmen mengembangkan kebudayaan dan memberdayakan masyarakat adat. Kehadirannya di forum Festival Budaya Panji 2024, seperti dikemukakan Shinta Febriany, membawakan cerita rakyat dalam bentuk teater modern berbasis tradisi. Shinta Febriany melaporkan bahwa saat latihan karya Tadulako Memeas, segera terlihat ciri teater tradisional yang kuat, terutama pada penggunaan unsur musik dan tari.

NAGGHALA atau alat bajak sawah menjadi alat panggung utama pada pementasan Komunitas Topeng Ghulur, Sumenep, Madura. Foto: Bambang Subarnas

Komunitas Topeng Ghulur, Sumenep, Madura, menampilkan sebuah hasil kerja keras mengingat berupa kerja revitalisasi atas seni yang nyaris punah. Artinya dimulai dengan penggalian dan baru kemudian dilakukan “rekonstruksi.” Ritus Topeng Ghulur yang hampir punah ini, menurut Anwari selaku seniman pendamping, berasal dari desa Larangan Barma. Ia mengemukakan bahwa kerja revitalisasinya dimulai dengan data dan informasi yang sangat terbatas, kecuali mengandalkan ingatan kolektif masyarakat atau terutama berdasar ingatan H. Hannan sebagai satu-satunya penari Topeng Ghulur yang masih ada dan masih menyimpan ingatan tentang aspek ritus Ghulur.

Gerak dasar Ritus Topeng Ghulur itu berupa gerakan bergulung-gulung di tanah. Sepanjang ritus adalah alat tani yang digunakan yaitu “nangghala” atau alat bajak sawah. Fungsinya di pentas adalah untuk menggambarkan tanah sebelum ditanami. Sedangkan pada kehidupan nyata alat ini digunakan sebagai tanda bahwa ritus Ghulur telah dilaksanakan dan tinggal menunggu hujan yang diharapkan itu turun.

Demikianlah di Madura pada masa lampau, jika sedang musim kemarau berkepanjangan dan hujan tidak kunjung turun, maka masyarakat melakukan ritus Ghulur untuk meminta hujan. Sementara nangghala dalam kisah Mahabharata merupakan senjata khas Baladewa berupa mata bajak yang sangat tajam, sedangkan di Madura alat ini digunakan untuk membajak sawah.

LAKON “Panji Paricaraka” dalam salasatu adegan yang dibawakan oleh Padhepokan Seni Mangun Dharma, Malang. Foto: Bambang Subarnas

Padhepokan Seni Mangun Dharma, Malang, memulai kerjanya dengan penelitian arkeologis atas Prasasti Pabanyolan yang dilakukan oleh sejarawan, Dwi Cahyono, dan Ki Soleh Adi Pramono. Prasasti logam tembaga itu terdiri dari dua lempengan, ditemukan di wilayah geografis lereng Gunung Semeru Barat, bertuliskan aksara Jawa Kawi. Petilasan temuan tersebut, kini, berada di wilayah administratif Dusun Krajan, Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo.

Prasasti tersebut diperkirakan ditulis tahun 1381, artinya masuk ke dalam masa Majapahit (1293 – 1527), masa subur-suburnya pengisahan cerita Panji. Duo Ki Soleh Adi Pramono dan Dwi Cahyono kemudian menyusun kisah baru “Panji Paricaraka” berdasarkan teks yag terbaca pada prasasti. Jika kita membaca sinopsis yang mereka tulis, segera yang terasa bahwa di sana terjadi tiga pertemuan antara fakta sejarah, pengembaraan literer yang termasuk ke dalam kembara fiksi sastrawi, dan jelajah baru atas lingkup cerita-cerita Panji.

Titik penting lainnya, bahwa bersama perjalanan kisah “Panji Paricaraka” itu kuat terungkap tentang Panji yang menimba ilmu obat-obatan dari rempah-rempah serta tanaman obat lainnya. Meski pada akhir cerita bukanlah obat yang terkategorikan jejamuan sebagai penyembuh sakitnya sang ibu melainkan lebih berkenaan dengan psikologis, kiranya tetap takbisa ditolak bahwa kisah ini menunjukan gambaran kebudayaan Nusantara masa Majapahit yang telah begitu akrab dengan rempah-rempah, tanaman obat, ataupun jamu sebagai obat.

Empat Seni Instalasi Ekologi dan Nusantara

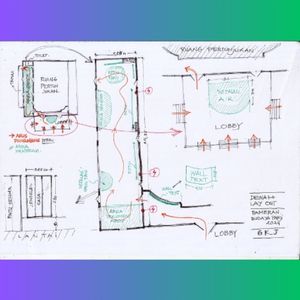

Semula, rancangan pameran yang kemudian diberi tajuk “Panji: Ekologi dan Renaisans Nusantara” ini, berambisi menampilkan segala hal yang bersumberkan pada 10 peserta Festival Budaya Panji 2024. Tapi dengan melihat ruang yang tersedia dengan ukuran 5,55 x 24,35 m serta faktor teknis lainnya semisal mayoritas satu dinding berupa jendela dan pintu, dinding lainnya terbagi dengan sejumlah pintu ke auditorium, dan ketentuan yang memang harus dihormati yaitu tidak boleh memaku atau menempel apapun di keseluruhan struktur bangunan; segera, tanpa harus melakukan hitung-hitungan matematis, tersimpulkan ambisi itu tidak mugkin dilakukan. Berkenaan dengan hal teknis tersebut, adalah faktor waktu yang tentu takbisa diajak kompromi.

Tak ada jalan lain, sang ambisi pun dipanggil turun untuk menginjak bumi, mencoba realistis. Ruang yang terbatas itu dirancang agar tebagi menjadi dua bagian besar. Satu ruangan untuk memamerkan arsip, data, dokumentasi, buku-buku, manuskrip seputaran Panji dan terutama yang berkenaan dengan ke-10 peserta Festival Budaya Panji 2024. Ruang ke-2, katakanlah, ruang sorotan (highlight) dengan menampilkan sosok, wujud benda, dan gambar yang berukuran relatif besar hingga membutuhkan ruang lebih luas. Di ruang ini pun disertakan tiga buah karya seni instalasi yang diwujudkan atas dasar serapan terhadap “dimensi” ke-10 peserta festival. Sementara satu buah karya seni instalasi lainnya ditempatkan di pelataran depan Gedung Kesenian Jakarta.

Berikutnya, adalah pikiran yang menggelayut sejak lama bahwa banyak sekali hal-hal di dalam lingkup seni pertunjukan itu “menerobos” wilayah senirupa atau galibnya taklan dari senirupa itu sendiri. Namun sekian lama dan sekian panjangnya sejarah senirupa, itu senantiasa berjalan sendiri, takjuga “ngeh” bahwa di sana banyak senirupa “liyan” dan/atau sesungguhnya ia adalah senirupa itu sendiri walau ditinjau dari sudut manapun keilmuan senirupa. Gelayutan lainnya adalah sekat pembatas antara tradisi-modern-kontemporer, yang kian ke sini sesungguhnya kian tidak masuk akal, tapi anehnya baik dalam bawah sadar ataupun dalam praxis seni pada umumnya, pihak modern-kontemporer seperti kian kukuh membuat tembok yang kian tebal sebagai pemisah. Dalam keterpisahan tembok tebal tersebut, kerap juga terdengar gaung menyakitkan dan/atau “perlakuan terselubung” bahwa tradisi itu medioker di hadapan modern apalagi kontemporer, tradisi itu terbelakang sedangankan modern-kontemporer lebih maju. Padahal, seperti teurai pada pembukaan catatan kuratorial ini, pandangan dunia atas kesemestaan tengah mengalami pembalikan. Semacam peringatan (warning) secara langsung pada seni ataupun bagi sejarah pada umumnya pun telah dibunyikan klenengannya jauh-jauh hari semisal lewat The end of art theory (Victor Burgin, 1986), The End of History and the Last Man (Francis Fukuyama, 1992), After the End of Art (Arthur Danto, 1996), dan The End of Art (Donald Kuspit, 2004).

Manakala muncul tawaran untuk ngurus pameran sehubungan dengan Fetival Budaya Panji 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan; maka yang langsung tepikir adalah gelayutan-gelayutan seperti dikemukakan di atas. Apalagi “core” utamanya adalah Panji, buah peradaban yang telah menjadi tradisi, kebudayaan lama Nusantara; kiranya ini saat bagi tradisi untuk hadir setara dengan modern ataupun kontemporer. Saatnya tradisi menjebol tembok tebal penghalang yang entah bagaimana riwayatnya tiba-tiba menghalangi pandangan mata seni dan kebudayaan kita secara keseluruhan.

Tenaga itu yang mendorong keyakinan serta kian merekatkan kekerabatan untuk menghubungi, misalnya, Anwari di Sumenep. Kepadanya meminta untuk membawa alat bajak yang biasa digunakan di sawah sekaligus sebagai medium pada Ritus Topeng Ghulur. Hal yang sama disampaikan kepada Agus Wuryanto di Wonosobo untuk membawa bundengan, kepada Samsul dari masyarakat adat Osing, Banyuwangi, untuk membawa salasatu barong. Lantas itu dipercakapkan bersama Bambang Subarnas selaku asisten kurator semisal dalam kata-kata: “Benda-benda (seni) tersebut andaikata pun digeletakan begitu saja di ruang pamer, yakin, daya atau kekuatan bentuk serta rupanya akan bunyi. Semoga saja masyarakat modern-kontemporer berkenan melihat agar penglihatan serta pikirannya sanggup menyandingkan ataupun melakukan jukstaposisi dengan seni dan kebudayaannya.”

Lahirnya empat karya seni instlasi sebagai bagian di dalam pameran ini, pun taklepas dari pola hubungan kekerabatan seperti di atas. Melewati semacam cara kerja umumnya masyarakat tradisi yang memelihara guyub demi pencapaian hasil bersama. Suatu cara kerja yang sejatinya sangat umum baik dalam kerja keseharian ataupun kerja untuk seni, cara kerja yang kemudian oleh masyarakat kontemporer disebut kolektif seni atau kolektif seni kontemporer.

SENI instalasi “Dari 10 Mata Air,” sebuah hasil kerja komunal. Foto: HD

Seni Instalasi “Dari 10 Mata Air”

Pengadaan air yang berasal dari 10 mata air hanya bisa ditempuh dengan persaudaraan. Betapa tidak, sebab air-air tersebut datang dari sumber-sumber mata air yang berada di sekitar Banyiur (Banjarmasin), Gianyar (Bali), Karanganyar (Jawa Tengah), Klaten (Jawa Tengah), Tumpang (Malang), Desa Olehsari (Banyuwagi), Palu (Sulawesi Tengah), Sumenep (Madura), Indramayu (Jawa Barat), dan Wonosobo (Jawa Tengah). Mereka yang dengan ikhlas membawa air dari jauh ke Jakarta mesti disebut apa jika tidak sebagai bagian dari pembuat karya seni instalasi “Dari 10 Mata Air” ini?

Bahkan manakala masih berupa benih gagasan, dibicarakan sejak kenyataan bahwa air di bumi ini saling terhubung dalam satu siklus besar yang disebut siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air ini berlangsung secara tidak berkesudahan, dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Pun tentang bagaimana air disucikan dan/atau menjadi medium pensucian pada hampir seluruh kepercayaan/agama, seperti yang disampaikan Purnawan Andra dalam bentuk tulisan panjang. Sementara dengan Mang Toha di sebuah bukit gundul kawasan Cimenyan, bincang tentang air sebagai berkah yang selalu diharapkan petani tapi di sisi lain karena takbijaknya manusia maka air pun jadi sumber bencana berupa banjir. Demikianlah kita bicara sejak keindahan titik air yang menempel di ujung sebatang rumput hingga air menjadi tsunami semisal yang melanda Aceh tahun 2004, menjadi riwayat agung bahtera Nuh, atau menjadi karya seni yang selalu dikenang semisal “ombak besar Kanagawa”nya Katsushika Hokusai. Renungan “air” pun terjadi manakala duduk di salasatu sudut Situs Petirtaan Ngawonggo, Malang, Jawa Timur, lantas menyempatkan ambil wudhu demi sekadarnya si kotor ini melaksanakan Asar.

Pun ketika harus menentukan “wadah” hingga munculnya keputusan agar berbahan batu. Wahyu Nugraha dan Ari Ahadrian tidak menempuh jalan mudah semisal tinggal masuk outlet kerajian batu, belanja sesuai kebutuhan, selesai. Tidak. Mereka, sesuai kesepakatan, mesti jumpa secara langsung dengan pengrajinnya, berarti harus mencari terlebih dahulu. Setelah didapat alamatnya ternyata harus belok dari Padalarang untuk menempuh sekira 6 km jalan desa. Belum usai. Selepas jalan takbisa lagi ditempuh dengan kendaraan, mereka masih harus jalan kaki mendaki bukit takkurang dari tiga atau empat kilometer. Berkahnya adalah silaturahmi dengan para tukang pembuat ulekan batu yaitu Iyan Coét, Pak Ajat, dan Mang Aloy di puncak rindu, Gunung Bandera. Hari-hari berikutnya, setelah begitu akrab, mereka bukan lagi “tukang” yang biasaya disuruh-suruh. Iyan Coét, misalnya, di tengah kerja menatah batu berkata dengan merdeka sambil menunjuk batu yang sedang dikerjakan Mang Aloy: “Geus kitu bae, alus, sajuntrunganna… (sudah begitu saja, bagus, seperti alamiahnya).” Pernytaannya itu justru yang menjadi keputusan akhir, semacam finishing touch di setiap kerja seni.

Itulah jadinya, suatu hasil kolektif seni, karya yang tumbuh dan menjadi karena keterlibatan banyak orang. Ia selanjutnya hanya butuh ruang untuk hadir dengan takperlu menuntut orang paham atau bisa merasaknnya. Biarkan batu-batu berongga tempat penyimpanan air tersebut hadir dengan kepurbawiannya, mempertemukan dimensi megalitik dengan kekinian kontemporer.

SENI instalasi “Hasil Bumi” saat mendapat kunjungan menteri kebudayaan Fadli Zon. Foto: Bambang Subarnas

Seni Instalasi “Hasil Bumi”

Adalah hasil belajar kepada paguron tari Mimi Rasinah di Indramayu ataupun khasanah tari topeng dan kebudayaan Cirebon pada umumnya. Manakala mereka pentas tari acapkali memasang sebuah ancak atau sebut saja “gawangan” di latar panggung yang menjadi pembatas antara area nayaga (pengrawit) dengan area/ruang untuk menari. Sekat berupa gawangan tersebut biasanya diisi sejumlah gantungan buah nenas, pisang, wortel, cabe merah, singkong, terong, hingga kerupuk. Hadir juga beberapa sayuran seperti daun bawang, daun melinjo, kacang panjang, seledri, bayam. Adakalanya unsur alam yang hadir pada suatu representasi seni itu berupa bunga-bungaan, misalnya aneka bunga yang menjadi “tekes” (tutup kepala) bagi para penari untuk upacara “Ngarot,” upacara adat menyambut musim garapan sawah yang dilaksanakan masyarakat di Desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang biasanya dilaksanakan mendekati musim penghujan antara bulan Oktober sampai Desember.

Maka, di luar tari, manakala pada “gawangan” pembatas area pengrawit dan penari itu ada gantungan buah-buahan serta hasil tani lainnya, tentu bukan sekadar “kamonesan,” bukan sekadar hiasan. Itu seperti halnya aneka kembang dan lainnya pada ragam sajen, merupakan metafor yang menghubungkan diri yang terbatas ini dengan semesta yang takberbatas.

Itu adalah cara untuk menunjukan bahwa kita ini bagian dari alam.

Seni Instalasi “Rempah-rempah”

Guru besar pembuka jalan untuk sampai kepada karya “rempah-rempah” ini adalah Ki Soleh Adi Pramono dan Dwi Cahyono. Belakangan datang pula informasi dan ajaran dari Muhammad Nasai dan Yusuf Munthaha baik yang berkenaan langsung dengan rempah-rempah ataupun tanaman kayu.

Maklum karena mereka saat itu sedang menggarap drama tari “Panji Paricaraka” yang bersumberkan kepada Prasasti Pabanyolan, prasasti yang diperkirakan ditulis tahun 1381, artinya masuk ke dalam masa Majapahit (1293 – 1527), masa subur-suburnya pengisahan cerita Panji. Titik pentingnya, bahwa bersama perjalanan kisah “Panji Paricaraka” itu kuat terungkap tentang Panji yang menimba ilmu obat-obatan dari rempah-rempah serta tanaman obat lainnya. Berdasarkan itu kiranya takbisa ditolak bahwa kebudayaan Nusantara masa Majapahit itu telah begitu akrab dengan rempah-rempah, tanaman obat, ataupun jamu sebagai obat.

SENI instalasi “Ritus Panji” yang bersumberkan pada Barong Kemiren. Tampak karya instalasi yang sedang ditata oleh pemilik kebudayaanya yaitu masyarakat Osing, Banyuwangi. Foto: HD

Seni Instalasi “Ritus Panji”

Sumbernya dari masyarakat adat Osing serta Banyuwangi pada umumnya yang memiliki seni barong yang spektakuler, indah, ekspresif. Banyak ragamnya, diantaranya adalah barong Kemiren, Lundoyo, Kumbo atau Kumbo Wongso Kenongo, Sumur, Rogo, Pitik kemiren, dan Sunar Udara. Barong-barong ini, bagi masyarakat budaya Banyuwangi, diperlakukan sebagai hal yang sangat sakral. Berkenaan dengan itu, barong menjadi kerap hadir di dalam berbagai kegiatan upacara yang berlangsung turun-temurun, antara lain upacara “Ider Bumi” atau acara bersih-bersih desa di setiap bulan Syawal. Sekadar garis bawah bagi catatan ini adalah “ider bumi,” suatu kesadaran ekologis yang ternyata sudah turun-temurun. Berkenaan dengan upacara sebagai penyertanya, menunjukan perlakuan bahwa bumi ini sakral.

Penutup

Tanpa maksud berbasa-basi dan berlarat-larat meminta permakluman kecuali memang demikian adanya, bahwa waktu proses kerja untuk pameran ini bersihnya taklebih dari 20 hari. Dengan kerja terbirit-birit, tentu akan sangat jauh untuk bisa sempurna. Niscaya banyak bolong-bolong dan kekurangannya. Apalagi jika mengingat thema yang lumayan besar yaitu “Ekologi dan Renaisans Nusantara,” kita tahu bahwa tidak ada perubahan kebudayaan yang terjadi hanya dalam 20 hari dan hanya dalam tiga hari pameran. Renaisans Italia yang kita sebut-sebut dan kemudian menjadi kebangkitan Eropa, itu setelah melalui Abad Gelap 476 hingga 1400–1450, ada waktu 974 tahun yang dilalui dan baru kemudian kesadaran Renaisans dimulai. Pencapaiannya berupa aufklarung baru terjadi pada 1685 – 1815, tiga abad kemudian! Hingga kemudian berlanjut pada Revolusi Industri 1.0 di abad ke-18, antara tahun 1760–1840.

Jauh, tentu teramat masih jauh. Namun setidaknya pameran ini, lebih tepatnya lagi Festival Budaya Panji 2024 telah memulainya.

***

*Herry Dim, perupa, penulis seni/kebudayaan, kurator untuk pameran rupa “Panji: Ekologi dan Renaisans Nusantara.”

Tulisan fase 1 diselesaikan di atas KA Pasundan, 25 November 2024.