Puisi-Puisi Iswadi Pratama

ZIZEK SINDROM

Melihat burung terbang

Ia ingin melanglang

Melihat gunung menjulang

Ia ingin bertualang

Melihat hutan nan rimbun

Ia ingin berkebun

Melihat sungai mengalir jernih

Ia ingin mengurai sedih

Melihat sekuntum mawar mekar

Ia ingin tetap muda dan segar

Melihat ikan di kolam saling kejar

Ia ingin makan lele bakar

Mendengar jangkrik mengerik

Ia ingin lantang memekik

Mendengar aum harimau

Ia ingin menggeram agar memukau

Mendengar ritmis bunyi hujan

Ia ingin kisahnya dinyanyikan

Mendengar azan dikumandangkan

Ia ingin jadi tuhan

Lalu aku pun membayangkan

Sambil ngunyah sebatang sosis

Kau akan bilang, “penyairnya narsis.

Jangan bantah, ini psikoanalisis!”

2018

JANGAN BACA PUISI INI

Kalau kubilang betapa puisiku hanyalah bentuk yang mudah remuk

Jangan kira gampang bagimu menghantamkan palu di tubuhnya yang berlekuk

Bahkan kau tak sebanding dengan jedanya yang bersih, tuturnya yang jernih

Jangan ge-er hendak menakar makna, kau akan bingung di lanskap tak berujung

Tersaruk limbung di teka teki teks yang terus bersambung, merana ditampar kata tak terduga

Sungguh telah teramat rendah puisi itu menundukkan dirinya di hadapanmu

Ketika kau menjadi pembenciku yang gemar memamerkan kilau pisau pemotong bakpau

Berharap kau insyaf dan segera betobat meninggalkan mala frasa dan kalimat

Menjauhkan dirimu dari godaan rima yang tak seberapa, dari syahwat memburu tema

Tapi kau tetap kufur pada kitab bahasa, tak hirau pada sabda nabi nabinya di seantero dunia

Lalu kau anggap aku tak mengenali khasanahku sendiri

Kau angkat tongkatmu tinggi tinggi supaya aku jeri

Memamerkan belas kasihmu yang palsu, simpatimu yang keliru,

Mengibar ngibarkan jubah kepenyairan yang kau curi dari toko klontongan

Ingatlah, bahkan sebiji kata di sini, bisa membuatmu demam berhari hari

Sebab aku puisi yang melahirkan penyair yang sok kenal denganku ini

Maafkan bila membuatmu malu, aku mah memang begitu..

2018

SOALNYA ADALAH SINYAL

Menyusuri Jakarta

Pohon pohon beton, bunga bunga neon

Malam terlalu bersahaja dengan seberkas bintang

Dan bulan hampir percuma

Dua lelaki dalam debu bersulang ciu

Mengelak dari khalayak

Seharusnya ada pengamen di sini

Tapi ia memilih tidak menyanyi dan baru saja pergi

Hilang di tikungan paragraf ini

Di sebuah halte pada trotoar

Di sisi pohon yang tampak gugup pada cemerlang lampu

Seorang perempuan di Tanjungkarang menelpon kekasihnya, mungkin

“Tak pernah berkabar, tega sekali..” (selebihnya pasti isakan dan perdebatan)

Jakarta adalah garis garis lurus dan singkat yang saling bersilangan.

Di sebuah persimpangan, turun dari metro-lecek-mini

Pengamen di paragraf pertama tadi mendatangi kedai yang hampir sepi

Lalu: “gelas gelas kaca, sebuah tembang dari Nia Daniati”…..

Di antara lagu yang seperti juktaposisi atas penampilannya yang fungky

Seorang sahabat yang tidak ada di bait ke dua, melemparkan ponsel ke meja

seraya menggerutu di sebelahku:

“Betapa berat jadi seniman ibukota, jangankan uang, kabar pun gagal kukirimkan”.

“Semua itu cuma soal sinyal,” sahutku sekadar.

2018

PERANGKAP MER

Suatu pagi, Mer, demikian panggilan intim Mercurius, heran-dhoif

demi melihat sepasang sayap yang amat dibanggakannya hilang

dari sepasang kakinya. Ia, sayap itu, telah berubah menjadi bebulu

seserut perdu. Dengan cemas Mer mencoba melangkah ke arah lembah

Namun, baru saja ia hendak bergerak, sesulur bulu kaki makin memanjang

menjerat serupa tali pengikat. Kian keras Mer berontak, semakin ia terjebak.

Mer tidak menangis, Mer berdoa kepada para dewa agar memulihkan wahyunya

sebagai utusan yang mampu bergerak secepat kehendak. Tapi para dewa keberatan

lantaran Mer berulangkali melakukan kesalahan dalam menjelaskan rahasia kayangan.

Sementara nun di kejauhan, di lembah yang akan dijadikan perkebunan, setiap orang

menantikan Mer dengan gairah yang berangusur luntur dan mata perlahan jadi lamur.

Mer berjanji pada mereka akan memberitahu benih apa yang paling cocok disemai

di lembah nan permai. Namun Mer lebih dahulu harus memahami kehendak para dewa

Tapi, seperti anda tahu sebelum ini, para dewa tak lagi mau memberi isyarat atau tanda.

Setelah berbilang hari menunggu, orang orang semakin ragu dan menganggap Mer ingkar

Janji. Maka mereka berusaha memecahkan sendiri kehendak rahasia dewa. Satu per satu

mereka mulai menanam benih kata. Tumbuh menjadi pohonan beraneka rupa. Menjadi hutan yang amat lebat, bahkan cahaya tak bisa lolos dari rimbun daun daunnya. Di sanalah mereka bermukimbersama Mer yang di akhir sajak ini telah berubah menjadi seekor ular; yang dengan tabah menunggumu membisikkan password pembebas jeratnya:

………..

Dan jika kau telah menemukan kata kunci itu dan membisikkannya, Inilah ungkapan

yang telah disiapkan Mer buatmu:

“Thanks bro, cicipilah buah yang kupetik dari pohon terbaik di hutan ini. Sebagai

ucapan terimakasih. Setelah ini kau yang akan menggantikan tugas tugasku. Aku lelah

dan tak bisa secepat-cermat dulu lagi. Aku mau rebahan sedikit, puņggungku sakit.”

2018

MAKAN MALAM

Sayang memang, ia hanya tahu bahwa rasa pedas itu berasal dari cabai.

Maka ia bikinlah sambal untuk melengkapi hidangan makan malam

menyambut kekasih idaman, dengan menggiling seperempat kilo cabai rawit

di cobek batu. Tanpa garam, gula, rampai atau belimbing masam.

“Ini bikinan tanganku sendiri, seperti pintamu, sayangku,” ucapnya seraya

menyodorkan semangkuk sambal merah menyala.

Terlanjur sungguh, ia hanya mengerti bahwa untuk makan malam yang berkesan

diperlukan hidangan istimewa, maka ia pesan menu beraneka rupa. Sehingga

berteriaklah ia setiap kali bercakap dengan kekasihnya di sela makan malam itu

lantaran di antara mereka membentang meja yang amat panjang.

Sungguh terlalu, karena tahu setiap suasana mesra akan sempurna dalam komposisi

nada dan irama, secara khusus ia sewa sebuah stasiun radio swasta demi memutarkan

berbagai jenis lagu dari khasanah pop, jazz, blues, klasik, melayu, bahkan paduan suara,

ditingkahi suara penyiar yang merasa perlu membubuhi setiap lagu dengan komentarnya

tentang cinta.

Yeaah, inilah akhirnya; aku baca sajak ini, dengan sebuah saran di bagian akhirnya:

“Jangan pernah mengundang siapa pun, hanya untuk mencicipi makan malammu ini. ”

2018

KELEDAI HIJAUNYA ARI

–MM

Aku tak perlu cambukmu lagi

Aku jadi hijau dan amat bersih

Beri aku lagu lagu atau buku puisi

Lebih afdol dengan segelas wine atau whisky

Bila aku mabuk, aku akan mirip Ezra, Neruda, atau Bukowsky

Tiga penyair ini sudah lama tak mengacuhkanku

Gemar bercakap di luar waktu, mengelak dari terang; serupa hantu

Bila siang, mereka menyaru jadi angin atau segumpal debu

Sungguh, aku tak perlu segelondong rumput atau perdu

Jangan pula lupa, kenakan padaku kain warna warni

Supaya tampak seperti kaum gypsi, pengelana itu.

Di musim hujan atau kering kerontang mendatang, aku akan berkemah

Di sebuah lembah senyaman rumah, mungkin memang rumah

Jangan mencibir bila kukatakan 2 baris terakhir pada paragraf di atas

Atau bila paragraf itu dan ini tak patuh rima dan hukum 4 seuntai

Toh, betapapun aku telah bersih dan hijau, tapi aku baru saja memulai

Puisi ini belum mengubah seluruh diriku, maka periksala dengan sikap setenbai

Siapa tahu ada huruf yang abai, duhai juru peta yang lihai

Tanjungkarang, 22 sept 2015-NOV 2020

TERSEBAB SUNYI

Aku bisa saja menulis sajak yang bukan tentang sunyi, misalnya seperti ini;

Di Manhattan, di sisi West Side, melaju dengan sebuah trem menuju Harlem

Aku cium lagi bau kulit mengelupas di sekujur stalagnit yang kini menjadi Wall Street;

Padang rumput tempat para Indian menyalakan api itu telah dirampas Peter Menuit

Lalu di antara apartemen-apartemen bata yang sunyi, dimana doa kaum Yahudi pernah terkunci,

Sebuah dunia baru telah bangkit, dunia yang menolak semua kitab suci dan menawarkan Inflasi…

Atau yang seperti ini; Di Babilonia, kudengar lagi pekik Hammurabi.

Di antara puingan bangunan, di Timur dan Selatan.

Sebuah peradaban yang dibangun di atas genangan darah dari pedang pemberontakan Elam.

Tanah yang kini terbengkalai dan gersang, di sanalah kukenang lagi Samsuiluna,

Venus yang terbit dan terbenam, orang-orang Hitti yang tertindas dan meradang.

Dan kini, setelah ribuan tahun, seseorang menepuk bahuku seraya berbisik,

“aku bukan Semit, Elam, atau Mesir, Akulah Muasal Mereka, sebab aku Indo-Eropa”.

Lalu ia teguk lagi sebotol Vodka seraya mencium pipi kiriku dan berlalu, ke balik kabut.

Menuliskan namanya di kulit malam yang mengelupas di dinding kuil kecil.

“Akulah Semit yang mengembara ke Mesopotamia, menembus Kanaan,

hilang di antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Tetapi akulah leluhur Para Arya di India.”

Tetapi Sejak Hammurabi menyapu Mesopotamia, Kau diseru dengan nama “Hitti”.

Lalu kau belajar mengeja dan menulis, menuturkan sejarahmu yang tragis.

Serupa sebatang pohon kehilangan rumpun, seumpama onta tanpa gurun.

Tetapi aku hanya akan menulis padamu perihal lain,

misalnya tentang pedas cabe di cobekku sendiri dan bukan tentang anggur yang sangat kau puji.

Mari saling mencicipi, sebab aku tak bisa menanam anggur di pekarangan sempit ini,

Meskipun kau bisa saja berkebun cabe di luas lahanmu yang subur dan masyhur.

Bandar lampung, Februari 2015-2020

MIMIKRI PUISI

Puisiku bukan pagi yang dilimpahi kicau burung dan matahari

Bukanlah mimpi belia yang hibuk mengetuk pintu bilik terkunci

Tak jua malam berkening hening atau gemerincing kaki penari

Puisiku debu menghembus tapak kuda yang menjauh ke utara

Bayangan memudar ketika kelepak elang menyinggung muram

Gigil pintu bagi balairung yang tak bertuan tak ada pengunjung

Puisiku sepasang kaki pengelana yang telah kekal dihela gelisah

Tertatih di runcing tebing resah di luas lembah nanar tanpa kabar

Gentayangan menjelajah benua kepayang diganyang gelombang

Puisiku secawan darah mawar yang telah berpisah dari harumnya

Benih benih air yang mengembara dari lubuk sungai dan samudra

Sungguh hanya mulut yang tersia dan dahaga akan sudi tengadah

1) dari sajak Goenawan Mohamad “Asmaradana”

2) dari sajak “Senja Pelabuhan Kecil” Chairil Anwar

2018

AGUSTUS

Di Timur pagi, Agustus seperti sebaris eucalyptus di lereng bukit yang mulai tandus. Hampir rebah dan tersia. Tinggal jubah kemarau yang berdebu itu membungkus bahu legamnya. Bahu Agustus yang penuh cidera oleh kenangan. Di jantungnya, kita masih bisa meraba denyut musim yang harum, sisa musim hujan yang tak lagi bisa menepati janji.

Kenangan yang membuatnya terlunta di sepanjang jalan Cavenagh. Di lorong lorong pertokoan yang bersih, yang menampik Si Hitam atau para Gypsi, setiap orang tampak baik dan welas asih. Itulah permukaannya. Kelaziman yang acap membuatmu bisa berharap ada getar dari penerimaan yang sekadar.

Tak seorang pun ingin menetap dalam kepura puraan. Tapi hari ini, pura pura adalah pakaian yang kian mewah membungkus tubuh kita, tubuh Agustus yang kian kurus.

“Seharusnya kita bisa berbahagia seperti pagi, seperti Agustus yang membersihkan diri dari kebencian pada kemarau panjang. Menunjukkan kebahagiaan, sedikit humor pada kenyataan”

“Humor adalah dahak hitam seorang gypsi yang mati di sudut jalan. Dan kenyataan adalah orang orang antre menyelamatkan seekor burung yang jatuh dari ketinggian”

Di Timur pagi, matahari baru saja menggosok matanya. Mata yang tak sempat menyaksikan Agustus yang berlari ke lereng bukit, di lampus sebaris eucalyptus. Mendatangi sebuah gereja yang tersingkir ke pinggir kota. Gereja yang bersikeras menerima debu, dan kadang memberi kita pertanyaan; manakah yang lebih berharga, seekor burung atau sebuah bangku kosong untuk berdoa?

2018

TAFSIR KERINDUAN

–Ibn Arabi

Suatu saat, mungkin juga telah atau sedang terjadi padamu setiap hari, di mana tak ada siapa saja yang mendengarkanmu selain sayup suara lautan yang sebenarnya tak ada, gemersik pokok pokok dahan di hutan yang tak lebih melegakan daripada ilusi. Kepadanyalah aku ingin datang.

Kepadanya aku ingin berbicara atau sekadar memandang. Membukakan pintu di mana ia terpenjara. Meraih tangannya dan membenamkannya dalam jantungku yang tak henti tergetar oleh hal hal yang gampang dilupakan atau dibuang.

Aku memang tak menyimpan apa pun selain getar yang terlampau halus ini, juga humor yang tak seberapa dan sejumlah puisi sepahit kacang kapri yang paling dibenci. Maka seperti sebuah takdir bagiku, setiap yang kudatangi dengan secawan minuman ini adalah mereka yang sangat mengerti tetapi sangat takut mereguk, kecuali sekadar seteguk atau kurang sedikit dari itu, lalu pergi seraya menyesali.

Lalu tanpa henti-hentinya aku mesti menyiapkan sebuah hidangan, suatu perjamuan dan mengundang sesiapa saja yang pasti tak akan datang, terkecuali mengharapkan hal yang keliru dan tak ada padaku

Bahkan, meskipun aku bisa bersabar mendengarkan keluh kesah lautan yang tiada habis-habisnya disampaikan angin musim kering, bagaimana aku bisa membiarkan hidangan ini tanpa sepotong lidah pun mau mencicipi. Sehingga di mana pun aku membawanya, hanya hukuman kesepian yang kudapati. Ya, sepi adalah hukuman bagi pengagum keindahan yang bebas dan sendiri. Dan seperti sebuah gelombang dalam udara, kadang mereka yang tak sengaja menangkap pesanku akan mendongak bertanya: “bisakah kau mengekalkan apa yang telah dimutlakkan menjadi fana?”

Maka aku pun akan meninggalkan mereka tanpa berkata-kata. Menyeret diriku sendiri ke dalam labirin. Merasakan buih, pasir, dihantam gelombang dari laut yang tak tampak. Mengenang tangisan burung burung malam, bagi setiap hati yang enggan berbagi. Bagi tangan tangan yang sangat mengenal pemberian tapi terus menerus memamerkan cideranya.

Maka, bagiku, hanya kebebasan dan kesendirian lautan yang patut kuterima. Lebih jauh, dan lebih dalam aku menyelam. Di sanalah aku tersembunyi, luput dari segala sesuatu yang bisa disentuh matahari. Abai dari sepasang matamu yang selalu menangisi bintang bintang dan langit yang jauh. Mungkin kelak ia akan menemukan jalan untuk sampai padaku, pada dirinya sendiri.

Muslihat yang indah, cinta yang dikemas dalam seribu sayatan pedang. Berlututlah!

Agustus 2015-2020

PEREMPUANNYA ELIOT

–Vivienne

Rumah dengan jendela jendela besar dan dinding bata merah yang lembab Pintu berderak diterpa angin musim gugur. Angin, tamu yang lebih ramah Melaluinya kau hirup aroma pohon pohon oak dan ruap sup dari dapur reot Juga sebuah ciuman dan bau tembakau dari mulut yang cemas milik Eliot

Mulut itu, sepasang bibir yang kadang tampak kelam, menjadi lebih diam Daripada batu batu hitam di tepi Camden Park. Mulut yang kau nantikan Bisikannya di antara pekak gagak dan arus sungai yang mendesak sepi Hingga ke pekarangan sebuah flat di Hampstead City, di antara pucat pagi

Di sini sebuah puisi lebih memiliki bunyi daripada degup jantungmu sendiri Jantung yang menyimpan debar dua lelaki. Satu pergi, lainnya tak perduli Tapi bukit bukit yang membentang di selatan itu, seperti sebuah jamuan Memaksamu bertahan dengan insomnia, pil penenang, seberkas ingatan

Lalu kereta musim gugur menghelamu Vivienne, ke tempat yang lebih jauh Pecahan awan bersitahan untuk tak hilang dihembus angin dari West Land Kesedihan adalah menyusuri kerumitan di daratan liar itu; tubuh perempuan Tak bisa berakhir bahkan dalam sajak panjang di mana kau tak dikenang

2018

LIBRETO YANG TAK DIMAINKAN

Kerinduan adalah bibirku yang gelap dan luka

Bagaimana kau akan menciumku dengan mulutmu

yang makmur dan lidah yang amat dikenal manis anggur

Kata kataku adalah warisan kesedihan sejak dilahirkan

Kesedihan yang tanpa cacat sedikitpun, penuh kesabaran

Sebuah wajah yang fasih dengan berbagai jenis senyuman

Tak dapat kubayangkan bagaimana kau akan duduk di rumahku

Di suatu malam musim penghujan, tanpa tungku perapian dan mantel bulu

Jendela jendela separuh basah, lantai lembab dan dinding penuh jelaga

Kebun kebunku terbina dari benih harapan dan panen kecemasan

Pohon pohon dengan kambium terperah demi memberi basah pada tanah

Sementara merihmu yang putih senantiasa mendambakan buah

Bagaimana bisa kau pahami bahwa aku memaafkan semua cahaya

Atas sebidang gelap yang disisakannya bagiku demi kecemerlanganmu

Hingga kau menjelma sebagai rahasia dalam komposisi sempurna

Oktober, 2015- Nov. 2020

SEPASANG MATA KANAK

Kau bertanya padaku suatu kali

“Mengapa matahari itu sendiri?”

Sebab terlampau tinggi ia, terlalu mutlak cahayanya

“Apa ia kesepian?” Tanyamu lagi.

Semua yang hebat dan tak tertandingi, akan sepi.

“Tapi aku ingin hebat dan tak mau sepi”

Jadilah bebas dari segala atribut dan kategori.

“Tapi bukankah itu juga sepi?”,

tanyamu berulang kali seraya berjalan di belakangku, tertatih.

aku hanya diam dan mengusap bahumu yang letih.

2020

ODE BAGI SEMUA YANG PERGI

Rambut ganihku; makin putih engkau disepuh waktu.

Rebah lunglai di kepala dan dahi yang masih angkuh.

Mata yang pernah jenaka dan acap basah menanggung rindu;

kini malam telah melupakanmu. Menyisakan seberkas gelap di bawah kelopak;

kantung rapuh bagi harap. Kau terlalu teguh ingin Melihat

Wajah, duhai si tirus yang tak pernah sepadan dengan lembut ciuman;

simpanlah dengan tentram seluruh bekas cakaran.

Hari-hari, seluruh hari, yang tekun mengasah semua kukunya di segar kulit ari.

Bahu yang abai dari semua pelukan selamat jalan atau dekap penerimaan; tegaklah!

Demi debu, setiap butir debu– dari mimpi yang hancur dalam sekejap tidur.

Kakiku, wahai sepasang pengembara jalang, jangan pernah kau damba penyangga ringkih itu; Selimut, dan tempat bertambat para sahabat.

Bibirku..duh, pengucap luka yang ditampik semua telinga, tersenyumlah…

Tersenyumlah dengan seberkas darah yang abadi basah.

Lenganku; penampa yang hampir sia sia, pemberi yang tak diinginkan

Belailah, belailah semua kepala yang datang lalu meninggalkan.

(Berilah restu atas setiap sepi yang Ia hunjamkan: di sulbi, di hati..)

2019

SECANGKIR KOPI DAN SEBUAH SEDEKAH

Telah kuseduh secangkir kopi untuk Jumat yang pucat–secangkir pahit-pekat.

Di meja kayu yang selalu berdebu atau lembap tak bertaplak.

Lalu aku membayangkan kedua tanganmu menyeka hari yang seperti serbuk.

Dan kata-kata sudah terkunci di bibirku terkatup.

Musim hujan seperti sepasang pengantin tua; bercengkrama di bawah sebatang Matoa yang belum pernah berbuah.

Dari jauh kudengar; “Jumat adalah hari yang agung untuk maaf dan ampun”. Gema yang membuat hatiku jadi menara rasa bersalah dan sesal yang merana. Mercusuar yang memandang ke arah kiblat; di mana Jumat menjauh dengan jubah megahnya. Dan di kursi itu, kupangku jua musabab seluruh dosa yang purba

Bagaimana kumaafkan hidupku yang celaka ini; selain dengan menyeduh sendiri secangkir kopi yang kunikmati setiap pagi, seperti saat ini? Seraya menduga-duga derita yang mana akan kau ubah menjadi puisi? Aku akan selalu menyiapkan kamar tua itu untuk menyimpannya. Bilik yang selalu terasa transparan bila dingin datang dan malam bulan terang.

Aku tahu, kau tak duduk di bangku kosong di depanku ini. Tak memandangku dengan mata kagum atau menampakkan belas dengan sedikit senyum. Kau ada di suatu tempat yang tak jauh, tak pula dekat. Menunggu: setelah secangkir kopi ini dingin atau hanya ampas tersisa, akan kudengar lagi sabda itu: “Sepi adalah sedekah, berkah yang tak mudah.”

–Bersabarlah.. Lalu hujan di luar tertunda

Sepasang pengantin tua memberikan selendang mereka bagi bahuku dan berbisik;

“kami pun menunggu Jumat itu”.

2019

PINK FLOYD PAGI

Jadi beginilah akhirnya

Kita menua dan langit pagi

masih tak terganti; biru, dan acap putih

bahkan bila pun kelabu; itu tak mengapa

Pagi selalu beralasan untuk dicintai

Maka beginilah aku mulai mencarimu

Mataku perih sebab semalaman tak bisa pejam

Bau masam keringat dan pahit tembakau di sekujur badan

Mobilku melaju di jalanan yang tak lengang

Dari speaker Pink Floyd membuka peti pandora

“Wish you Were Here” menghambur ke udara

Tanjungkarang mengelupas pelan

Dan seseorang melangkah di sana: mungkin kau, aku, atau bukan siapasiapa

Dulu kita tak menangis meskipun kerap bersedih

Selalu punya dalih agar tetap tak jinak oleh sepi atau rasa perih.

Pintar dan cemerlang. Bebas dan riang menyembunyikan kekecewaan.

Tapi pagi ini, seorang lakilaki dengan mata berselaput dan rambut mulai memutih,

tiba tiba merindukan teman dan tak mengerti harus ke mana?

Di jalanan, di sepanjang jalan, Ia berharap menemukanmu

sedang duduk di sebuah halte atau di bawah atap pertokoan,

di kota yang mulai tak diingatnya.

Ia berharap melihatmu sedang bersiul atau berdendang

dengan sekaleng bir atau vodka sisa semalam

Ia hanya ingin mendengarmu berkata lagi–seperti dulu: “Is, apa hari ini masih ada puisi?”

Adakah luka yang tak ingin sembuh selain puisi?

Adakah sakit yang tak menemukan obat selain sajak?

Adakah tempat yang selalu cukup menampung semua itu, selain hatimu sendiri?”

Di dekat tanah kosong, 500 meter dari rumah yang sudah kau tinggalkan,

mobil kuparkir dan lagu kuputar lagi. Sekuntum bunga kuning mekar di antara semak kering.

Sejak belia, kita tak pernah perduli nama bunga–sebab sudah cukuplah ia mekar dan indah.

Di depan bunga yang serupa, kau pernah tersedu.

Keindahan selalu tak tersentuh kata-hanya air mata.

Kalau saja kini kita masih bisa menangis setulus itu, barangkali puisi memang tak perlu

2019

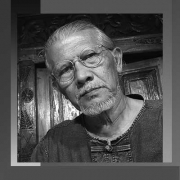

*Iswadi Pratama, Lahir di Tanjungkarang, Lampung, 8 April 1971. Menulis Puisi, cerpen, naskah drama, kolom, kajian teater, dan artikel mengenai masalah-masalah sosial, budaya, dan politik dan dipublikasikan di beberapa media massa lokal dan nasional: Lampung post, Koran Tempo, Kompas, Media Indonesia, Harian Merdeka, Jurnal Sastra, Jurnal Kalam, dan lain-lain. Puisi dan Cerpen telah diterbitkan dalam beberapa antologi: Mimbar Penyair Abad 21, Dewan Kesenian Jakarta (1996), Hijau Kelon dan Puisi-Puisi Pilihan Kompas, Editor Sutardji Colzoum Bachri (2000), Puisi Terbaik Kompas (2008), Gema Secuil Batu (Penerbit Akar, 2007), Gerimis Dalam Lain Versi (Penerbit Dewan Kesenian Lampung, 2006), Word Storm Festival , Darwin, Australia(2008), Asia Literary (2008), Harakah Haru (Penerbit Pena Cendikia, Bandung, 2014), Lima Pusaran, Antologi bersama dalam Festival Seni Surabaya, 2007, kurator Nirwan Dewanto. Menulis 2 buku Teater : Teater Asyik, Asyik Teater (Penerbit Teater Satu dan Hivos Belanda, 2009), Mensyarah Stanislavski (Penerbit Dewan Kesenian Lampung, 2013), Kumpulan Essay dan Kolom Budaya dan Politik: “Komedi Hitam Para Raja”, Penerbit Koran Lampung, 2009.

Naskah drama “Nostalgia Sebuah Kota” telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan jerman dan diterbitkan oleh Universitas Hamburrg, Jerman, 2012. Lakon ini juga meraih GKJ Awards dalam Festival Teater Alternatif Indonesia tahun 2003, untuk kategori Naskah Terbaik Pertama. Juga dijadikan sebagai naskah untuk pementasan internasional kolaborasi seniman-seniman seni pertunjukan, tari, musik, dari Jerman, Belanda, Hongaria, Spanyol, Rusia, Pantai Gading, dan Indonesia, di Koln, Jerman, pada 2010.

Selain menulis, juga menjadi Aktor dan Sutradara di Teater Satu Lampung sejak 1996, mengajar Kelas Acting di Komunitas Salihara, Jakarta; 2015–2016, menjadi Nara Sumber dalam festival Sastra Nasional dan Internasional, menjadi Salah Seorang Sutradara yang terpilih dalam Asian Director Festival, di Toyama, Jepang, 2016 dan mengajar Kelas Acting di Titi Mangsa Foundation, 2018-2020.

Humor yang kuat. Kematangan mengolah hidup.