Hikayat Perupa dalam Sinema # 1: Raden Saleh, Sang Pangeran Aneh

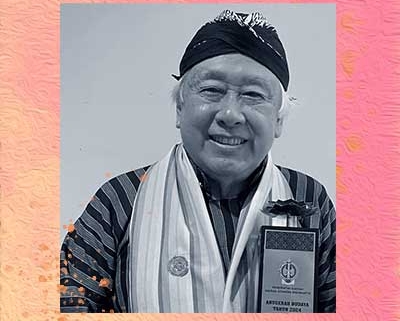

Oleh Agus Dermawan T.*

Indonesia memiliki banyak tokoh yang kisah hidupnya amat layak difilmkan. Di antaranya dari jagad kesenimanan yang dilakoni para perupa legendaris. Topik sinema yang bisa jadi variasi di tengah hebohnya film horor rumah tua dan drama air mata remaja.

———–

SEJARAH menengarai, kisah hidup para perupa terkenal pada umumnya memiliki nuansa human interest yang kental, dengan di dalamnya melibatkan kompleksitas persoalan keluarga, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Karena seorang perupa utama adalah ex speciali gratia, atau “orang langka”, yang selalu tertempatkan pada posisi “di mana-mana”.

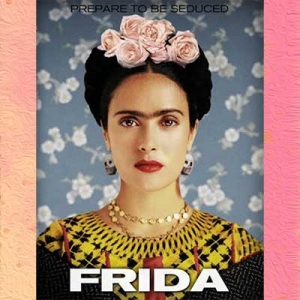

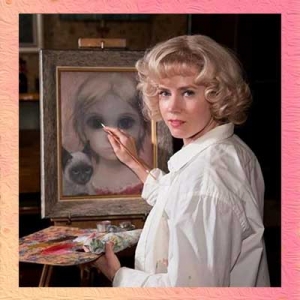

Itu sebabnya tak sedikit film Hollywood yang mengangkat kisah perupa menjadi tema. Seperti Michelangelo (Charlton Heston) dalam film The Agony and The Ecstasy. Jan Vermeer (Colin Firth) dalam The Girl with a Pearl Earing. Pablo Picasso (Anthony Hopkins) dalam Surviving Picasso. Jackson Pollock (Ed Harris) dalam Pollock. William Turner (Timothy Spall) dalam Turner. Amadeo Modigliani (Andy Garcia) dalam Modigliani. Pelukis perempuan Frida Kahlo (Salma Hayek) dalam Frida. Margaret Doris Hawkins (Amy Adams) dalam Big Eyes. Dan Tentu Vincent van Gogh (diperankan banyak aktor), pelukis Belanda sengsara yang sudah digubah dalam banyak format film. Seperti Loving Vincent, film animasi yang menghidupkan 130 lukisan Van Gogh di dalam layar. Semua film itu hadir dengan bintang-bintang kelas satu, sehingga sebagian besar disentuh Oscar.

Poster film Frida yang diperankan Salma Hayek. (Sumber: Agus Dermawan T)

Pada 2016 Kanada merilis Maudie. Film biografi yang menceritakan Maud Lewis (1903-1970), perempuan penyandang penyakit rheumatoid arthritis. Pada masa kecilnya gadis difabel ini disia-siakan oleh sanak saudara dan ibunya, karena dianggap berbeda, aneh dan tak punya kapabelitas. Karena disia-siakan, ia lari dari rumah dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang lelaki nelayan miskin. Sampai akhirnya mereka saling mencintai dan menikah. Namun pernikahan ini juga membawa kemalangan, lantaran suaminya ternyata juga memperlakukannya dengan semena-mena.

Dalam kesedihan itu Maud menyendiri dan melukis. Karyanya dibikin di atas kertas sebesar kartu-pos sampai dua jengkal tangan. Lukisannya ditempel-tempel di dinding rumahnya, agar siapa pun yang tertarik bisa membeli dengan uang ala kadarnya. Bahkan ia juga melukis bagian-bagian dari rumahnya dengan artistik.

Seorang wartawan cum pengamat seni melihat ketinggian kualitas lukisan itu, dan menyiarkannya di media massa. Lalu rumah Maud di desa Nova Scotia lantas didatangi banyak orang, dan lukisannya menjadi sasaran pengoleksian. Sampai pada tahun kemudian presiden Kanada, para menteri, para saudagar, ramai-ramai membeli lukisan Maud. Bahkan presiden Amerika Serikat Richard Nixon membawa karya Maud ke Gedung Putih. Film menyentuh ini disutradarai oleh Aisling Walsh dan dibintangi Sally Hawkins dan Ethan Hawke.

Sinema Indonesia pernah mengangkat pelukis sebagai subyek cerita. Pada 1997 diproduksi Api Cinta Antonio Blanco yang disutradarai Rima Melati. Semula film produksi Jatayu Cakrawala ini diformat untuk sinetron mini seri. Hasilnya bagus, sehingga memenangkan tropi Drama Mini Seri Terpuji – Festival Film Bandung. Sinetron kemudian dikemas dalam layar lebar dalam judul The Colour of Love. Hampir keseluruhan film dikerjakan langsung di Studio Antonio Blanco yang artistik di Ubud. Selebihnya mengambil setting kebudayaan dan alam Bali yang indah.

Amy Adams memerankan Margaret Doris Hawkins dalam film, The Big Eyes. (Sumber: Agus Dermawan T).

Dalam sebuah diskusi seni bulan Agustus 2017, aktor dan produser film Tino Saroengallo menyebut bahwa hikayat perupa Indonesia adalah emas untuk sinema. Setumpuk koleksi memori yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sinema “berjanji” mengantarkan hikayat itu secara lebih lengkap, dalam libatan yang lebih memasyarakat. “Karena dalam sinema ada gambar hidup, ada suara-suara yang menegaskan peristiwa, ada adegan dan kata-kata yang menghantarkan cerita,” kata Tino Saroengallo, yang wafat pada Juli 2018.

Berikut adalah cerita hidup para pelukis ternama Indonesia dan yang pernah hidup di Indonesia, yang layak menjadi inspirasi produksi sinema di Indonesia. Sinopsis hikayat akan dituliskan secara seri.

Raden Saleh: Pangeran eksentrik dari Timur

RADEN Saleh Syarief Bustaman (1807-1880), kelahiran Terbaya, Semarang, adalah perintis seni lukis modern Indonesia. Bakat melukisnya menyebabkan ia disenangi bangsawan Belanda. Setelah tinggal beberapa lama di Bogor dan belajar kepada A.A. J.Payen, ia pun diboyong ke Belanda. Di negeri jauh ia diberi tugas sebagai penerjemah bahasa Jawa dan Indonesia ke bahasa Belanda. Namun di tengah tugas ini ia belajar melukis. Ia juga bertualang ke Prancis dan Jerman, untuk memperluas pergaulan sekaligus memburu order dari para baron.

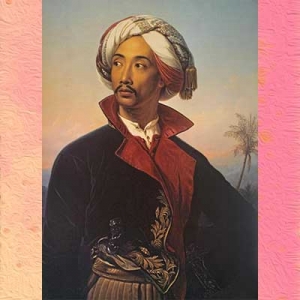

Dan ini bagian yang amat sinematik: sebagai seniman ia terbilang eksentrik. Di Eropa ia sering muncul dengan busana kebesaran priyayi Jawa, kadang dengan payung pengagungan yang menyertainya ke mana-mana. Sehingga ia pun disebut sebagai “Pangeran hitam nan aneh dari Timur”. Kulit Saleh memang cenderung hitam, karena ia keturunan Arab.

Sosok Raden Saleh yang filmis dalam lukisan Karl Johann Bârh, tahun 1841. (Sumber: Agus Dermawan T.)

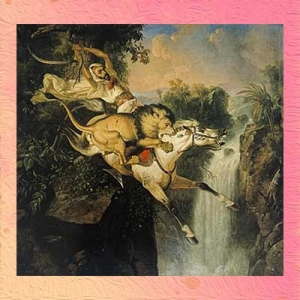

Lukisan Raden Saleh yang filmis. (Sumber: Agus Dermawan T).

Karir Saleh sepenuhnya disokong oleh Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan ia beberapa kali menulis surat kepada pemerintah untuk diberi beasiswa tambahan ketika berada di perantauan. Namun Saleh tetaplah orang Jawa yang mencintai negerinya. Karena itu diam-diam mendukung pemberontakan bumiputera di daerah Tambun, Jawa Barat, pada 1869. Belanda mengetahui sikap ini, sehingga berencana menghentikan beasiswa dan ongkos kehidupan Saleh. Mengetahui hidupnya terancam, Saleh minta ampun kepada Ratu Belanda, lewat surat yang disiarkan dalam Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, 1873. Dalam suratnya Saleh menulis: “Mungkinkah saya, yang selama 23 tahun hidup di Eropa di kalangan bangsawan, merendahkan diri bergabung dengan para bandit dan perusuh?” Tapi, aslikah surat itu? Filmlah yang akan menjawab.

Ketika kembali ke Indonesia ia hidup di Batavia dan menikahi Constancia Winkelhagen, janda pemilik particuliare landerijen di Gemulak, Semarang. Karena menikah dengan wanita Belanda, Saleh ingin sekali-sekali mengenakan pantalon (celana panjang Eropa), untuk menggantikan kain sarung dan destar Jawa yang selalu dipakai sebelumnya. Namun pemerintah Belanda melarang. “Aneh! Ternyata saya harus tetap Jawa sepanjang hayat,” gerutu Saleh. Saleh akhirnya sadar bahwa dirinya diharuskan tetap kelihatan inlander, mahluk yang derajatnya dianggap di bawah orang Belanda.

Sebagai pelukis yang sukses secara komersial, ditambah modal dari isterinya, ia mendirikan rumah besar seperti istana di Jalan Raden Saleh, Jakarta (yang kemudian jadi Rumah Sakit Cikini). Ia juga memiliki kebon binatang, yang pada kemudian hari jadi Taman Ismail Marzuki. Itu sebabnya jalan-jalan kecil di depan Taman Ismail Marzuki dinamai Jalan Kebon Binatang, atau Bonbin. Sementara kebon binatang Saleh dipindah dan diformulasi jadi Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta.

Rumah Raden Saleh yang akhirnya menjadi Rumah Sakit Cikini, di Jalan Raden Saleh, Jakarta. (Sumber: Dokumen).

Sungguh gemilang hidupnya. Namun Saleh agaknya tak pernah puas. Pada suatu hari ia ingin menikah lagi dengan Raden Ajeng Danurejo. Hasrat menggebu ini menimbulkan keributan besar dalam keluarga. Piring antik dan foto-foto berpigura apik melayang ke segala sisi. Lukisan yang belum selesai nyaris jebol. Ujungnya, Constantia minta cerai.

Saleh lantas pindah ke kawasan Bellevue, Bogor. Di kediamannya yang nyaman Saleh ternyata hidup dengan banyak intrik. Sampai akhirnya sang pelukis meninggal secara misterius pada Jum’at, 23 April 1880. Versi yang menarik mengatakan bahwa Saleh meninggal lantaran diracun zat arsenik. Si pembunuh konon adalah pembantu yang dendam karena dituduh mencuri lukisannya!

Yang menarik, Saleh ternyata pernah membuat studio di dekat Salatiga, Jawa Tengah. Di studio “tersembunyi” itu ia beberapa kali membuat lukisan tiruan dari karya seniman mashab Dusseldorf, seperti Schroetter, Attenbach sampai Leissing. Sedangkan lukisan aslinya ia simpan sebagai koleksi. Lukisan tiruan itu lalu ia jual, di antaranya ke para petinggi Keraton Surakarta yang berkunjung ke studionya. Tak jelas, apakah tanda tangan para pelukis itu dipalsukan atau tidak. Jika dipalsukan, maka Raden Saleh adalah pemalsu lukisan pertama di Indonesia.

Ihwal pemalsuan ini mengingatkan kita kepada film Mencuri Raden Saleh (2022) garapan Angga Dwimas Sasongko. Diceritakan di situ bahwa lukisan Penangkapan Diponegoro karya Saleh koleksi Istana Kepresidenan berusaha dicuri, atas suruhan seorang “pencinta seni”. Untuk menyamarkan penyolongan, para pencuri menyediakan lukisan palsunya, yang dikerjakan dengan kecermatan tinggi.

Poster film Mencuri Raden Saleh (2022). (Sumber: Agus Dermawan T)

Yang tak boleh dilupakan adalah adegan bagaimana cara Saleh menolak tawaran melukis Jenderal H.M. De Kock, yang bertandang ke studio Kruseman, guru Saleh, di Belanda. Saleh menolak, karena De Kock adalah orang yang menipu Pangeran Diponegoro. Dan bagaimana Graf Mendorff, sahabatnya, selalu menginjak kaki Saleh (yang muslim) apabila berhadapan dengan menu mengandung babi. Graf biasanya berkata pelan dalam bahasa Jawa sebisanya: “Ojo njupuk kuwi. Ora enak!”

Kehidupan Saleh yang sinematik terus berlangsung sampai sekarang, lantaran makamnya di kawasan Bondongan, Bogor, dikeramatkan dan acap dikunjungi oleh para pemburu wangsit! Di kompleks makam itu tak sedikit yang menanyakan jodoh, mendeteksi peruntungan dan kekayaan, meminta naik pangkat, jadi anggota DPR. * (Bersambung).

—-

Buku acuan pilihan :

Raden Saleh (1807-1880) – Perintis Seni Lukis Indonesia (Baharuddin MS, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1973) ; Raden Saleh-Pangeran Di antara Para Pelukis Romantik (Soekondo Bustaman, Abardin, Bandung, 1979) ; Lukisan-lukisan Raden Saleh – Ekspresi Anti Kolonial (I Ketut Winaya, Galeri Nasional Indonesia, 2008); Raden Saleh – Anak Belanda, Mooi Indie & Nasionalisme (Hasja Bachtiar, Peter B.R.Carey, Onghokham, Komunitas Bambu, 2009); Raden Saleh : The Beginning of Modern Indonesian Painting (Werner Kraus & Irina Vogelsang, Goethe Institut, Jakarta 2012). Sumber : Agus Dermawan T, Dunia Koleksi – Hulu Hilir Kepemilikan Kaya Seni, Penyunting M.Kholid Arif Rozaq dan Sudjud Dartanto, Penerbit Ombak, 2019. *

—–

*Agus Dermawan T. Kritikus seni rupa. Penulis buku-buku budaya dan seni.