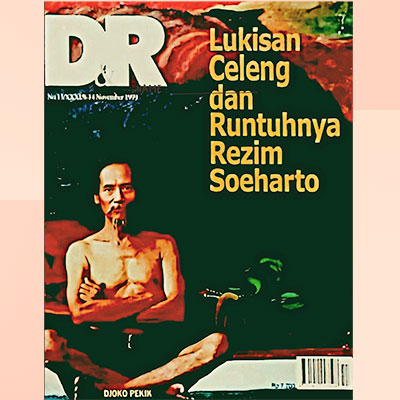

Djoko Pekik, Trilogi Celeng, dan Runtuhnya Rezim Soeharto

Oleh Bambang Bujono*

(Majalah D&R 8-14 November 1999)

Seniman itu harus tahu kemarin, sekarang, dan akan datang… Ini bukan meramal, tapi kan (kita) tahu kelakuan-kelakuan sejarah… (Djoko Pekik)

DJOKO Pekik muncul dari protes. Ketika dipersiapkan pameran kebudayaan Indonesia di Amerika yang disebut KIAS, di tahun 1989, beberapa kurator. termasuk dua dari Amerika Serikat, menilai karya-karya Pekik layak diikutsertakan. Tapi beberapa perupa di Yogyakarta, kota tempat domisili Djoko Pekik, memprotes pilihan itu. Pekik–dan dua nama lagi: Hendra dan Lian Sahar–kata mereka, punya masalah, karena ia anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dilarang, dan ia pernah masuk penjara tujuh tahun karenanya. “Ia pengkhianat bangsa, kok sekarang mau ikut enaknya,” begitu kata protes.

Untunglah, meski Orde Baru masih kukuh kala itu, pembelaan untuk Djoko Pekik datang dari banyak pihak, termasuk Ketua Panitia KIAS Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri. Lekra dan penjara tak ada kaitan langsung dengan nilai karya, dan yang penting apakah lukisan itu membawa ideologi komunisme atau tidak, begitu kira-kira Mochtar membela Pekik.

Akhimya dua lukisan Djoko Pekik ikut terpilih: tentang abang becak, dan tentang barisan para bakul. Dan sejak itu nama Djoko Pekik, pelukis yang sekeluar dari penjara hidup dari menjahit dan jual-beli kain lurik, mulai diperhatikan. Bisa jadi karena gaya lukisannya realistis-ekspresif selain “mudah” dilihat juga tampil dalam gaya yang sudah jarang, tema-tema kerakyatan pun tergolong tak lagi digarap umumnya perupa kita, ditambah namanya yang perah menjadi berita, tak lama kemudian lukisannya termasuk yang dicari oleh para kolektor. Dan beberapa lama kemudian ia punya studio dan sekaligus rumah di Bantul, Yogyakarta sisi selatan, di tanah seluas 20.000 meter persegi. Sebuah tempat yang masih hijau, sepi, dan gemericik air sungai menjadi musik sepanjang waktu.

Nah, di studio nan sepi itulah lahir trilogi Celeng yang pekan ini dipamerkan di Galeri Gambir, Jakarta. Tiga karya itu masih juga dengan goresan dan sapuan gaya Djoko Pekik yang kuat, dengan warna-warna tropis. Bedanya dengan umumnya karya Pekik, tiga karya ini tidak menggambarkan realitas seperti karya-karyanya yang lain. Tiga yang ini lebih menyuguhkan simbol atau perlambang. Celeng di situ bukan celeng sebenarya, tapi simbol–mungkin menggambarkan keangkaramurkaan dan kerakusan.

Lalu, melihat judul-judulnya (Susu Raja Celeng, Indonesia 1998, Berburu Celeng, dan Tanpa Bunga dan Telegram Duka Cita 2000), diasosiasikan bahwa ketiga lukisan itu menggambarkan tahap-tahap runtuhnya rezim Orde Baru atau rezim Soeharto.

Setuju atau tidak, hal seperti ini bukan sesuatu yang asing bagi orang Jawa. Misalnya, Serat Kalatida karya Ronggowarsito, pada bait-bait zaman edan, sering juga ditafsirkan meramalkan kondisi Indonesia di suatu masa. Lalu Jangka Jayabaya, apalagi, dikatakan meramalkan sejarah Indonesia. Dan di dunia internasional, bukankah puisi Nostradamus dianggap sebagai ramalan hal-hal penting yang bakal terjadi di dunia ini? Dari Perang Dunia I sampai kematian Lady Di? Dari datangnya seorang nabi sampai bencana laut meluap menjelang awal milenium ketiga?

Dari satu sisi, sebenarya hal itu mendukung hal yang bisa disebut “modern'”. Itulah planing, atau perencanaan. Seseorang, atau sekumpulan orang dalam satu usaha, merencanakan kegiatan selama, misalnya, lima tahun mendatang. Mereka membaca buku, berdiskusi, melakukan survei, jajak pendapat, dan sebagainya. Lalu disusunlah jadwal kegiatan, lengkap dengan sasarannya. Bukankah ini pada hakikatnya menyusun sebuah ramalan–tapi secara rasional? Kita tak tahu adakah jadwal kegiatan itu bisa terlaksana dengan persis atau tidak. Lalu kita bayangkan, Djoko Pekik membaca koran, berdebat dengan rekan sesama perupa atau siapa saja yang berkunjung ke rumahnya tentang, misalnya, perkembangan politik di Indonesia. Kemudian, di malam-malam sepi di rumahnya nan luas yang diapit dua sungai itu, ia merenungkan semua yang dia baca, dia dengar, dia perdebatkan. Tiba-tiba muncul suatu kesimpulan atau dugaan di kepalanya bahwa kelanjutan atau akhir dari sebuah peristiwa politik itu akan begini dan begitu. Lalu itu semua ia lukiskan pada kanvasnya. Bukankah ini suatu “jadwal peristiwa politik susunan Djoko Pekik? Dan sebagaimana jadwal kegiatan” sebuah perusahaan, “jadwal Djoko Pekik’ pun bisa salah, bisa benar.

Dan apa pun yang terjadi, karya lukis Djoko Pekik tetaplah punya nilai kesenian. “Ramalan” itu cocok atau tidak tak punya pengaruh pada keseniannya itu sendiri. Goresan, bentuk dan warna-warna kuat lukisan Djoko Pekik, ya, akan tetap diakui seperti itu.

Lalu, kenapa harus ada ramalan itu? Andai hidup bisa ditebak sejak dini, berjalan di lorong lurus perhitungan yang sudah pasti, betapa membosankan. Ketidakpastian, kejutan-kejutan, harapan-harapan adalah hal-hal yang membuat kita ingin menunggu, menyaksikan adakah kenyataannya seperti yang kita duga atau tidak.

Dan karya seni yang baik, sebenarnya, memberikan hal itu. Selalu ada yang baru, ketika kita baca sebuah puisi, meski sudah berkali-kali puisi itu kita nikmati. Selalu ada hal yang kemarin tak kita temukan pada sebuah lukisan, yang kita lihat dengan surprise hari ini. Itulah mengapa sebuah naskah drama dipentaskan oleh banyak grup berkali-kali, dan tiap-tiap pementasan berbeda-beda.

Bila trilogi celeng Djoko Pekik di samping kekuatan keseniannya yang memancar lalu dianggap juga meramalkan sesuatu, itu sah-sah saja. Yang jelas, karya ini akan tetap memberikan “kejutan” ketika sesuatu yang diramalkan itu telah lewat. Ini hanya membuktikan bahwa ramalan hanyalah tempelan, yang suatu ketika boleh hilang sedangkan karya seninya tetap saja eksis. Ini juga membuktikan bahwa orang bebas mengapresiasi karya seni. Karena itu agak aneh bila harus ada sensor kesenian. Itu bertentangan dengan hakikat seni yang bebas dan merdeka–termasuk bila karya seni itu dianggap meramalkan sesuatu.

Majalah D&R 8-14 November 1999. (Sumber: Penulis)

*Bambang Bujono, mantan wartawan Majalah D&R dan Majalah Tempo.