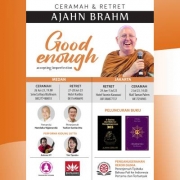

Pantang Kabur, Kumpulan Puisi Agus Dermawan T

Oleh Syakieb Sungkar

Ooo, aku Nuh yang tersesat di hutan hujan

yang terus bertanya jalan pulang kepada angin topan.

Aku Nuh yang diperintahkan sang gaib

Menyisihkan sejumput rumput dan sejumlah hewan

Aku Nuh yang merayap di pucuk puting beliung

Sambil menuntun langkah-langkah yang bingung

Aku Nuh yang terus mencari tanah tepian

lahan untuk menanam seribu kehidupan.

(Agus Dermawan T, sepotong bait pada puisi “Siklus Nuh”)

Dahulu saya pernah bertanya kepada seorang penyair, apa gunanya kita membuat puisi. Penyair itu malah balik bertanya kepada saya, apa gunanya bersiul, anda pernah bersiul bukan? Demikian ia menjawab secara tidak langsung. Film “Dead Poets Society” yang ditulis oleh Tom Schulman mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan passion. Begitu kita menanyakan nilai guna akan sesuatu maka kegunaan itu akan terhubung dengan ekonomi, dan orang kemudian mengusut – apakah yang kita kerjakan itu menghasilkan uang atau tidak. Sementara berpuisi itu sama sekali tidak berhubungan dengan ekonomi, orang membuat puisi karena adanya gairah dalam dirinya untuk menulis dan berpuisi. Hal itu yang membuat kita senang dan bahagia. Mungkin dorongan itulah yang membuat Agus Dermawan T menulis puisi.

Kita dapat melihat bagaimana ia merespon Arie Smit dengan puisi,

Arie datang sebagai serdadu

tapi yang disandang ternyata bukan bedil

dan yang dilempar bukan pula granat

karena yang diringkus dalam tasnya itu

hanya kertas, pinsil, crayon, kwas dan cat

Sebagai penulis buku Arie Smit, ia tidak cukup mendeskripsikan Arie dan karya-karyanya secara prosa. Tetapi ia menulis puisi, sebagai pertanda ada satu bahasa ungkap lain yang dibutuhkan di luar analisis deskriptif dalam buku. Puisi “Cahaya di Halaman Pura: lukisan Arie Smit” itu jenaka, sesuai karakter penulisnya yang banyak tersenyum. Pada bagian akhir,

Arie yang datang sebagai serdadu

menembak yang terlihat dengan pelor seribu warna

lalu hijau kuning ungu coklat biru dan merah kirmizi

menjelma meriah jadi busana dewa dewi.

Gambar 1 – Agus Dermawan T bersama buku kumpulan puisinya ‘Pantang Kabur’

Agus bermain-main dengan metafor yang mempertukarkan bedil dengan kwas, pelor dengan cat. Hilangnya para penumpang dalam kecelakaan Adam Air dan Lion Air dimetaforkan menjadi permainan para pesulap,

Merpati-merpati terbang jauh di langit tinggi/ sampai pelan-pelan raib dalam cahaya/ dengan nuansa indah sekali. // Pesulap membungkukkan badannya/ dalam-dalam dan takzim/ di hadapan kursi-kursi yang sudah kosong/ di ruang pertunjukkan yang telah melompong/ dalam genangan airmata. (Aksi Illusionis Pesawat Udara).

Selain jenaka, ia romantis, seperti yang terlihat dalam “Engkau Penghapus Kemarau: untuk ie 65”,

Baik, akan kujelaskan kepadamu,

betapa gerimis puisi adalah engkau itu,

yang lama terselip di gumpalan awan rindu.

Ada dua lusin puisi untuk istri ditambah selusin lagi puisi untuk keluarga. Saya punya teman seorang penyair terkenal yang tinggal di Yogyakarta. Saya kagum karena kemampuannya menulis puisi romantis. Dia bilang itu bisa terjadi kalau kita jatuh cinta. Bukannya jatuh cinta hanya sekali? Penyair itu menerangkan bahwa ia bisa jatuh cinta berkali-kali pada perempuan yang berbeda. Oh, saya bisa maklum kalau begitu. Tetapi dalam kasus ADT ini memang istimewa, ia bisa menulis puisi cinta setiap tahun pada orang yang sama.

Ia juga mampu membuat pantun yang cantik,

Sukun mengilustrasi pagi

merekat kenangan tak pernah kikis

nikmatnya tak kunjung pergi

meski sudah limapuluhsembilan lapis….

(Balada Sukun).

Atau,

Lumbung-lumbung padi sekarang milik siapa

tinggal sesuit tangkai yang terkilir

menolak berbicara pada siapa saja

pun kemakmuran kepada alam yang janji hadir

(Lumbung-lumbung Padi).

Kota Bandung dan hutan Andalas

tak beda gerimis atau hujan deras

hidup bisa lurus tiada bercabang

enak dilakoni dengan tekat petualang.

(Sajak Pengukur Hutan: sepotong riwayat pelukis Widajat).

Ia suka berfilsafat, atau menciptakan petatah-petitih, sebagaimana layaknya orang yang mulai tua,

Yang paling indah dalam segala perkara/ adalah merangkai-rangkai umur/ bagai bianglala panjang ia menjulur. // Karena umur itu untaian pita/ yang melingkari kotak kado rahasia/ semakin panjang pita yang melilit/ semakin besar kehidupan yang dibungkusnya. (Melipat Tahun: bagi ie).

Bukan!/ Usia bukan cuma sedepa/ lantaran hidup itu memuncak/ menggunung nyentuh angkasa (Usia Tak Cuma Sedepa: untuk ie 56).

Kadang memang ganjil rumus kehidupan ini/ seperti wajahku yang selalu kau anggap buram/ dan tak kunjung kau kenali. (Kata Corona).

Aku ingin engkau menyimak/ Tentang hutan yang terbabat di kejauhan, dengan bangunan-bangunan sombong menggantikan/ Tentang tanah-tanah yang dikeruk dan diratakan/ untuk gaya, untuk asyik-asyik saja,/ atas nama peradaban. (Elegi Situ Gintung).

Dan ternyata ia suka marah juga,

akh…. terkutuklah orang yang menyebut aku serigala tua,

yang bisanya menggonggong-gonggong saja.

syukurlah aku masih tahan menderita, wahai topi pet gagah perwira,

dan dada penuh emas lencana!

(Batuk).

Tapi biar bagaimanapun hati jadi gerah

ketika saya membayangkan betapa

nyanyian Pancasila yang susah-susah tergubah

dengan enteng dilayangkan ke keranjang sampah

(Syair Pohon Pancasila).

Berhura-huralah kalian menyaksikan/ ribuan gambar yang tertawa girang/ Bersoraklah kalian dengan tangan perkasa/ dan dengan mulut bersorak: hura! // Jangan percaya, betapa/ cericit kampret dan liak-liuk cebong/ menjadikan hari-harimu kosong. (Seruan Gambar-gambar di Masa Pemilu: Indonesia pemilihan umum).

Kadang-kadang ia gagah,

Kutantang matahari kutangkap malam

kutumbur dini kusekap rembulan

kaulah tahu kalau aku raja seribu,

sejak bumi membiakkan peradaban.

sejak kau merangkak mengepal-ngepal batu

sejak planit-planit berjanji jalan berjauhan.

pluto saturnus dan bundaran tak bernama

tegang dalam kitaran.

Kukuhlah pohon mata-mata abad!

(Pohon Mata-mata Abad).

Menurut saya, seorang penulis seringkali mempunyai gaya yang saling mempengaruhi ketika ia menulis prosa dan puisi. Goenawan Mohamad contohnya, ketika ia menulis prosa, seringkali puitis. Artinya gaya berpuisinya demikian kuat, sehingga mempengaruhi prosanya. Dalam kasus Agus Dermawan T, ia terbalik, gaya berprosanya mempengaruhinya ketika membuat puisi. Banyak puisinya yang ingin menjelas-jelaskan, sebagaimana ia menulis prosa,

“Tapi aku bukan Chris Ong atau Tan Liong Hauw

bukan juga Ramang atau Ronny Pattinasarani

aku adalah pelatih dan pemicu motivasi

para pemetik bola yang mimpi jadi juara

sungguh,

aku lebih dulu dari Alex Ferguson dan Ivan Kolev”

(Gol ke Sembilan Puluh).

Anak-anak diundang naik ke kudanya

di atas pelana, Carvantes membacakan dongeng

Don Quixote memperagakan adegannya

Torre de Madrid, gedung Ottomendi yang terkenal

ikut tertawa terkiyal-kiyal

(Monumen Carvantes di Madrid).

Atau dalam puisi “Hikayat Puitik: Prahoto Ayah Saya: untuk Ayah saya Guntoro, dan ibu saya Trisnawati”, yang lebih mirip Cerpen ketimbang puisi. Isi dari puisi itu menarik dan mengharukan. Bercerita tentang kebiadaban militer di zaman penumpasan PKI. Tentara meminjam truk ayahnya sebagai pengangkut orang-orang yang dituduh Komunis untuk dieksekusi. Cara meminjam truk merek Prahoto dengan sedikit ancaman, karena latar belakang ayahnya yang beretnis Tionghoa. Truk itu kemudian dikembalikan dalam keadaan ringsek. Dan Guntoro, ayahnya meminta orang Madura untuk memotong-motong truk itu sebagai besi tua.

Buku ini juga dihiasi oleh lukisan-lukisan indah sebagai ilustrasi, sayangnya dicetak dalam hitam putih. Mungkin untuk menghemat sehingga harga eceran buku menjadi terjangkau. Agus membuatkan puisi untuk beberapa lukisan dalam buku. Misalnya, puisi yang diciptakan setelah melihat karya Sunaryo (h. 103). Untuk lebih jelasnya, saya sertakan pula foto aslinya sebagai ilustrasi.

Gambar 2 – Sunaryo, “Puisi Bantul”, 2006.

Buku ini cukup menghibur bagi pembaca yang suka puisi, banyak lirik-lirik indah seperti “Siklus Nuh” dan saya sudah petik pada awal tulisan ini. Demikian pula “Pohon Mata-mata Abad”. Sebelum menutup komentar, saya ambil satu lagi penggalan bait yang imajinatif,

Arca kodok batu yang tadi saya curi

dan saya selipkan dalam saku

sudah berubah jadi segenggam salju.

(Dari Rumah Edvard Grieg).

*Penulis adalah kolektor seni rupa.