Soewardi Soerjaningrat: Kayu Bakar Pergerakan Kebangsaan

Oleh Imran Hasibuan

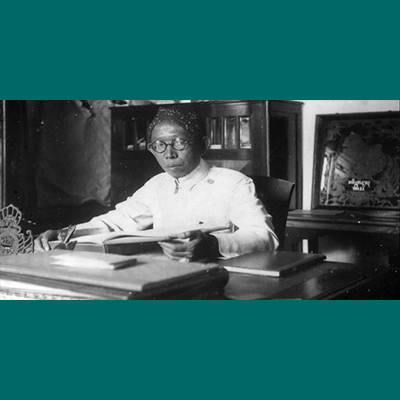

Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang juga hari kelahiran Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Tapi, sebelum mendirikan Taman Siswa (pada 5 Juli 1922) dan dikenal luas sebagai pendidik, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah aktivis pergerakan kebangsaan yang ditakuti pemerintah kolonial Hindia Belanda, serta dihormati kaum pergerakan.

Pertengahan tahun 1913, di usia masih 26 tahun, ia menulis sebuah pamflet yang dimuat di halaman depan surat kabar De Expres, edisi 13 Juli 1913, menampilkan sebuah tulisan yang menggegerkan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Artikel, tepatnya pamflet, dalam bahasa Belanda itu berjudul Als Ik Send Nederland Was… (Andai Aku Seorang Belanda…). Di awal pamflet itu ia menulis: “…. Andai aku seorang Nedelander, pada saat ini djuga aku akan memprotes hadjat mengadakan peringatan itu. Aku akan menulis di surat kabar bahwa hadjat itu salah; …”

Dalam pamflet bernada satire itu, Soewardi melontarkan kritik tajam kepada permintaan atau himbauan pemerintah kolonial supaya orang-orang Indonesia menyumbangkan uang untuk ikut membiayai perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda, lepas dari penjajahan Spanyol. “… Andai aku seorang Nedelander, tidaklah aku akan merajakan kemerdekaan bangsaku di negeri jang rakjatnja tidak kita beri kemerdekaan,” tulis Soewardi.

Ia melanjutkan: “… Kalau itu merupakan pernyataan kegembiraan nasional, maka sungguh bodohlah kita mengadakan perajaan kemerdekaan di negeri jang terdjadjah. Orang melukai perasaan rakjat disini.

….. Andai aku seorang Nedelander, pada saat ini djuga aku akan memprotes hadjat mengadakan peringatan itu. Aku akan menulis di surat kabar bahwa hadjat itu salah; …aku akan menasehatkan sekalian orang Belanda supaja djanganlah menghina rakjat Hindia Belanda, jang kini mulai menunjukkan keberanian dan mungkin akan berani bertindak pula…

Lebih dahulu berilah kemerdekaan kepada rakjat jang masih kita kuasai, barulah boleh orang memperingati kemerdekaannja sendiri”.

Pamflet itu segera saja menggemparkan masyarakat dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tak lama kemudian, pamflet diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu (oleh Abdoel Moeis), lantas disebarkan ke kalangan pergerakan yang tidak bisa berbahasa Belanda. Inilah pertama kalinya sebuah tulisan cendekiawan pribumi yang bisa menjangkau kalangan yang lebih luas, dan berhasil mengerahkan dukungan masyarakat bagi pergerakan kebangsaan.

Dengan begitu, pamflet ini tidak hanya provokatif, tapi juga membuat gentar pemerintah kolonial. Rasa gentar itu tak hanya menjangkiti kepala pemerintah kolonial, tapi juga menjalar hingga ke dengkul dan persendiannya.

Pamflet itu bagaikan “kayu bakar” yang siap menggerakkan Komite Boemi Poetra, sebuah komite yang dibentuk Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangoenkoesoemo untuk menentang peringatan 100 Tahun Kemerdekaan Belanda serta rencana pembentukan Dewan Jajahan di parlemen Belanda.

Singkat cerita, pemerintah kolonial dengan cepat berupaya memadamkan potensi “kebakaran” yang lebih luas. Maka “Tiga Serangkai”– Soewardi, Tjipto, dan E.F.E. Douwes Dekker– dibuang ke negeri Belanda. Tapi bukannya padam, pembuangan itu malah memantik kebakaran yang lebih hebat di rumah kolonial Belanda. Soewardi lah yang berperan besar meradikalisasi Perhimpunan Hindia, lewat ceramah-ceramahnya dalam diskusi organisasi mahasiswa/pemuda Indonesia di Belanda itu.

Baru sebulan di tanah pembuangan, Soewardi menulis sebuah surat pendek kepada H.J. Abendanon, dari Denhaag, tertanggal 13 Oktober 1913. Beberapa paragrafnya berbunyi begini:

“…. Apabila saya mengerti maksud Anda dengan baik, maksud Anda ialah untuk menyokong studi saya di Belanda tetapi dengan syarat: saya harus mengundurkan diri dari pergerakan yang tidak (atau tidak pantas menerima) simpati Anda.

Apa yang tidak terlalu jelas bagi saya ialah apakah Anda menginginkan saya untuk tidak bergabung dengan gerakan ini selama saya berkuliah, atau apakah Anda ingin mengembalikan saya kepada ‘jalan evolusioner’ seperti yang Anda maksud pada pembicaraan kita”

Sebagai “orang buangan”, kehidupan Soewardi di negeri Belanda tentunya menderita. Ia yang datang ke Belanda bersama istrinya, Sutartinah- dan kemudian lahir anak-anaknya—kerap mengalami kesulitan keuangan. Soewardi hanya mengandalkan honorarium sebagai penulis—yang tidak cukup besar- untuk menafkahi keluarganya.

Ditengah keprihatinan itulah datang tawaran Abendanon untuk melanjutkan studi dengan bea-siswa dari pemerintah Belanda. Tapi dengan syarat seperti yang dikemukakan Suwardi dalam suratnya itu.

Tawaran Abendanon (mantan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda) itu tidak membuat Suwardi tergiur. Ia lebih memilih tetap menderita daripada harus mengorbankan prinsip perjuangannya. Sikap yang ditunjukkan Soewardi itu merupakan sebuah bentuk keberanian sejati. Keberanian seperti ini dianggap sebagai salah-satu keutamaan dalam politik.

Para founding fathers negara-bangsa Indonesia telah memberikan teladan yang gamblang tentang keberanian dalam menentukan sikap politik. Sejak masa awal kolonialisme, sejumlah kaum bangsawan di seantero Nusantara telah berani mengangkat senjata melawan pasukan VOC Belanda. Selain “tiga serangkai”, generasi perintis pergerakan nasional— seperti HOS Tjokroaminoto, Tirto Adisoerjo, Wahidin Sudirohusodo, Sam Ratulangi, Roestam Effendi, Haji Agus Salim, MH Thamrin—juga menunjukkan keberanian luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia yang masih terjajah.

Teladan ini dilanjutkan oleh generasi selanjutnya- Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, Amir Sjarifuddin Harahap, Sutan Sjahrir, dan lain-lain, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Semua itu dilakukan dengan keberanian mempertaruhkan kebebasan pribadi, meski harus mendekam di penjara atau mengalami represi.

Selain itu pola berpikir dan bergerak Soewardi dan kawan-kawan menjadi inspirasi generasi pergerakan kebangsaan berikutnya. Hampir semua tokoh pergerakan segenerasi adalah pemikir/penulis andal sekaligus penggerak/organisator piawai. Generasi emas inilah yang kemudian membawa Indonesia merdeka. Dan kemudian menjadi pemimpin negeri merdeka itu.

Tapi, Orde Baru memberangus mentalitas dan karakter generasi pemikir-penggerak tersebut. Yang muncul adalah generasi politisi yang pragmatis alias cari selamat. Masa reformasi juga lebih banyak melahirkan politisi banal yang hanya bersandar pada elektoralibitas– yang sialnya lebih bersumber dari dana (money politics) dan popularitas. Politisi yang bergerak bukan dengan pikiran untuk mengabdi kepada rakyat, tapi demi sensasi dan “segudang nasi”. Ditengah banalitas politik itu, kita merindukan sosok nan bersinar seperti para tokoh pergerakan kebangsaan, yang berpikir dan bergerak untuk kemerdekaan Indonesia.

*Imran Hasibuan adalah penulis dan produser