Revolusi Bunga: Semiotika Warna dan Narasi Jalanan

Oleh: Gus Nas Jogja*

Sesudah demo bercampur anarki melahirkan begitu banyak korban masyarakat sipil, sejumlah trend perlawanan muncul dengan pola baru, yaitu melalui simbol warna pink dan hijau di berbagai mural dan grafiti. Konsep “Revolusi Bunga dengan Warna Pink dan Hijau” bukan sekadar deskripsi visual, melainkan sebuah manifesto yang terukir di kanvas jalanan. Ia adalah perpaduan unik antara semiotika warna, linguistik naratif, dan ekspresi seni jalanan yang secara cerdas melawan logika kekerasan. Ia adalah sebuah anomali, sebuah revolusi yang menolak darah, memilih mekar.

Semiotika Warna: Metafora di Balik Rona

Di balik dua warna sederhana ini, tersembunyi makna yang berlawanan dengan tradisi revolusioner.

Pink: Manifesto Non-Kekerasan dan Kasih Sayang

Pink, sebuah turunan dari merah yang dilembutkan, adalah negasi dari revolusi berdarah. Merah adalah kemarahan, sedangkan pink adalah kemarahan yang dikendalikan oleh kasih sayang. Ia menolak narasi kuno bahwa perubahan hanya bisa dicapai melalui kehancuran. Dalam semiotika feminis, pink adalah kekuatan yang tidak agresif, sebuah keberanian untuk memilih dialog dan empati di atas konflik.

Rilke pernah menulis, “Lihatlah seberapa banyak kesabaran yang dimiliki alam semesta. Bunga-bunga hanya mekar saat waktunya.”

Revolusi pink adalah kesabaran itu sendiri. Ia percaya bahwa perubahan sejati tidak bisa dipaksakan, melainkan harus tumbuh secara organik, seperti bunga yang mekar pada waktunya. Ia adalah pengingat bahwa tujuan revolusi bukanlah untuk menghancurkan musuh, melainkan untuk mengubah mereka menjadi manusia, sebuah proses yang hanya bisa dicapai dengan cinta.

Hijau: Janji Pertumbuhan dan Keadilan

Jika pink adalah jiwa dari revolusi, maka hijau adalah tujuannya. Hijau adalah warna alam, simbol universal dari pertumbuhan, kesuburan, dan kehidupan. Dalam konteks revolusi, hijau adalah janji bahwa dari puing-puing kekuasaan lama akan tumbuh tatanan baru yang lebih hidup dan adil.

“Dari setiap akhir, ada sebuah awal,” tulis seorang penyair.

Hijau memvisualisasikan awal itu. Ia adalah jawaban dari revolusi yang lelah dengan kehancuran. Ia bukan sekadar menuntut kejatuhan, tetapi juga menjanjikan regenerasi dan pembangunan berkelanjutan. Ia adalah warna yang menunjukkan bahwa tujuan utama perjuangan adalah menciptakan masyarakat yang subur, baik secara material maupun spiritual.

Kehadiran narasi jalanan. Mural dan grafiti sebagai jurnal sejarah yang merekam kehidupan.

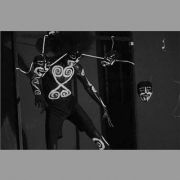

Narasi “Revolusi Bunga” tidak hanya ada di spanduk, tetapi juga terukir di dinding-dinding kota. Mural dan grafiti menjadi kanvas dari sebuah jurnal sejarah yang ditulis oleh rakyat. Mereka adalah ekspresi sastrawi yang paling jujur dan paling langsung.

Kehadiran mural naratif. Mural menjadi narasi visual yang menggambarkan penderitaan rakyat (premis minor) dan harapan mereka (konklusi). Sebuah mural mungkin menggambarkan bunga-bunga pink dan hijau yang mekar dari laras senapan yang berkarat, sebuah alegori yang mencolok tentang perlawanan tanpa kekerasan.

Munculnya graffiti satir di kota-kota metropolitan hingga di pelosok pedesaan. Grafiti seringkali menggunakan humor gelap dan sarkasme untuk menusuk kekuasaan.

Bertolt Brecht pernah mengatakan, “Mengapa mereka tidak mencetak uang di tempat-tempat seperti bank? Bukankah itu akan lebih efisien?”

Graffiti sering meniru sindiran semacam itu, mengubah slogan-slogan kekuasaan menjadi lelucon pahit yang menunjukkan absurditas sistem. Mereka adalah tamparan jenaka di wajah otoritas, yang menunjukkan bahwa rakyat tidak hanya menentang, tetapi juga menertawakan.

Ada anekdot satir berkisah begini: Seorang seniman jalanan menggambar seorang diktator dengan hidung pinokio yang terus tumbuh setiap kali ia berjanji. Di bawahnya tertulis, “Hidup yang jujur adalah fiksi paling langka.” Ini adalah sebuah komentar satir tentang politik kebohongan, di mana kata-kata pemimpin tidak lagi memiliki bobot.

Bacalah puisi-puisi di dinding jalanan yang bertebaran di seantero kota. Beberapa grafiti adalah puisi singkat namun kuat yang diukir di tembok, mencerminkan pemikiran mendalam para filsuf dan penyair.

“Jiwa manusia yang paling tidak bahagia adalah mereka yang jiwanya terkurung dalam tubuh yang bebas,” kata seorang filsuf yang terlupakan.

Grafiti semacam ini menunjukkan bahwa revolusi tidak hanya tentang kebebasan fisik, tetapi juga tentang pembebasan jiwa dari belenggu penindasan mental.

Logika Bunga di Era Ruang Gema

Di era digital, narasi kekuasaan seringkali terkurung dalam ruang gema (echo chamber), di mana mereka hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar. Kritik, yang merupakan premis minor dari silogisme rakyat, dengan mudah disaring atau dicap sebagai hoaks. Namun, “Revolusi Bunga” menawarkan cara untuk menembus tembok ruang gema ini.

Mural dan grafiti adalah fisik, tak bisa dihapus dengan satu klik. Mereka adalah pengingat visual yang konstan akan sebuah perlawanan. Mereka memaksa narasi untuk keluar dari ruang gema digital dan masuk ke dunia nyata.

Revolusi ini adalah sebuah paradoks yang indah. Ia adalah logika bunga, sebuah silogisme yang berakar pada kasih sayang (pink) dan berbuah keadilan (hijau), yang menolak metode konvensional. Ia menggunakan seni, humor, dan puisi sebagai senjata, membuktikan bahwa kritik kekuasaan yang paling kuat bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling jujur dan paling kreatif. Dan, mungkin, inilah mengapa Revolusi Bunga akan selalu mekar, bahkan di antara puing-puing yang tersisa.

Narasi “Revolusi Bunga” menawarkan kritik yang mendalam terhadap krisis otoritas di era modern, yang tidak hanya dipicu oleh ketidakadilan, tetapi juga oleh kegagalan sistem semiotik itu sendiri.

Umberto Eco dalam A Theory of Semiotics berpendapat, tanda dan makna adalah produk sosial. Makna tidaklah tetap, melainkan terus dinegosiasikan.

Narasi kekuasaan, dengan simbol-simbolnya (misalnya, bendera, slogan, dan monumen), berusaha memaksakan sebuah makna tunggal dan otoritatif. Namun, “Revolusi Bunga” secara kritis mendekonstruksi makna tersebut. Ia menciptakan tanda-tanda tandingan—warna pink yang kontras dengan seragam militer, atau bunga yang diletakkan di laras senapan—untuk menunjukkan bahwa makna kekuasaan tidak lagi diterima. Ketika tanda-tanda yang dijanjikan oleh penguasa (misalnya, “demokrasi”) tidak sesuai dengan realitas yang dialami rakyat, terjadilah krisis semiotik. Revolusi Bunga adalah pemberontakan epistemologis terhadap makna-makna yang kosong.

Krisis semiotik ini pada akhirnya mengarah pada apa yang Erich Fromm sebut sebagai krisis eksistensial. Dalam “Escape from Freedom”, Fromm menjelaskan bahwa manusia modern, meskipun bebas, merasa teralienasi dan tidak berdaya karena mereka kehilangan otonomi untuk membentuk hidup dan makna mereka sendiri.

“Manusia harus memutuskan sendiri, dan hanya dirinya sendiri, makna hidupnya,” tulis Fromm.

Kekuatan otoritas seringkali berusaha menghilangkan otonomi ini dengan menyediakan makna yang sudah jadi. Namun, Revolusi Bunga adalah penolakan terhadap pemaknaan yang diserahkan ini. Ia adalah upaya untuk merebut kembali makna dan otoritas. Mural dan grafiti bukanlah sekadar ekspresi seni; mereka adalah pernyataan epistemologis semiotik bahwa rakyat akan mendefinisikan realitas mereka sendiri, terlepas dari narasi yang dipaksakan. Mereka mendeklarasikan bahwa kebenaran tidak lagi berada di ruang-ruang kekuasaan, tetapi di jalanan, di mana bunga-bunga pink dan hijau terus mekar. Itu saja!

***

*Gus Nas Jogja, Budayawan.