Acep Zamzam Noor dan Puisi sebagai Jalan Tarekat Kultural

Oleh Abdul Wachid B.S.*

I. Posisi Acep dalam Peta Sastra Indonesia

Acep Zamzam Noor lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 28 Februari 1960, dan merupakan putra sulung dari KH Ilyas Ruhiat, seorang kiai ternama di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Pengaruh lingkungan pesantren sangat kuat dalam kehidupan awalnya, dengan praktik tarekat dan zikir harian, sehingga mempengaruhi jiwa religius dan intuisi estetiknya sejak kecil.

Setelah menamatkan Pondok Pesantren Cipasung dan SMA di Jakarta, Acep kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB (1980–1987) dan kemudian menerima fellowship di Italia (1991–1993). Pendidikan lintas disiplin ini, dari tradisi pesantren hingga seni rupa modern Eropa, memberikan dia jangkauan multidimensional dalam berkarya.

Debut puisinya dimulai sejak awal 1980-an dengan buku Tamparlah Mukaku! (1982) sebagai seri pertamanya. Sejak itu, ia produktif menerbitkan kumpulan puisi, baik dalam bahasa Indonesia maupun Sunda, seperti Aku Kini Doa (1986), Kasidah Sunyi (1989), Dari Kota Hujan (1996), Di Luar Kata (1996), Di Atas Umbria ((1999), Dongeng dari Negeri Sembako (2001), Jalan Menuju Rumahmu (2004), Menjadi Penyair Lagi (2007), Tulisan pada Tembok (2011), Bagian dari Kegembiraan (2013), Berguru kepada Rindu (2017), Membaca Lambang (2018), Tonggeret (2020), Gema Tanpa Sahutan (2022), yang semuanya menegaskan konsistensi tematik spiritualitas dan kesederhanaan bahasa.

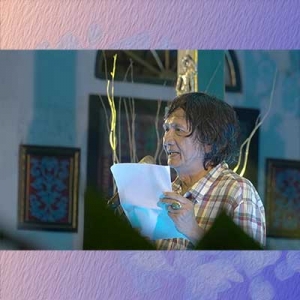

Acep Zamzam Noor membacakan karya puisi-puisinya pada Malam Sastra di penyelenggaraan Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) ke-14 tanggal 21 November 2025 di Keraton Cirebon. (Sumber: Dokumentasi BWCF)

Acep bukan hanya penyair, tetapi juga esais kebudayaan yang menjembatani tradisi dan modernitas. Media Nasional (seperti Horison, Kompas, dan Pikiran Rakyat) dan internasional telah menampilkan tulisan dan puisinya. Dia juga aktif tampil di forum sastra global: menghadiri acara di Asia, Eropa, Timur Tengah, menegaskan dirinya sebagai figur kultural lintas batas.

Lebih dari sekadar estetik, Acep menyuarakan spiritualitas yang berakar pada pengalaman batin. Dalam forum NU Online, dia menegaskan, “NU itu seperti seniman… saya menjadi NU dengan nadham-nadham… dosisnya teratur,” menunjukkan bahwa religiositas dalam karya-karyanya bukan simbol semu, melainkan cara hidup yang konsisten.

II. Puisi sebagai Zikir Simbolik

Puisi Acep Zamzam Noor tak semata estetika. Puisinya menyimpan lapisan spiritual yang mendalam, seperti wirid sufistik dalam bentuk modern. Diksi seperti “sunyi”, “cahaya redup”, “kesabaran”, dan “iman” berulang dalam puisinya, memunculkan nuansa zikir yang mengalir tanpa terucap.

Dari puisi “Cipasung (3)”, Acep menulis:

Di lengkung alis matamu sawah-sawah menguning

Seperti rambutku padi-padi semakin merundukkan diri

Dengan ketam kupanen terus kesabaran hatimu

Cangkulku iman dan sajadahku lumpur yang kental

Langit yang menguji ibadahku meneteskan cahaya redup

Dan surauku terbakar kesunyian yang dinyalakan rindu

…..

(Kasidah Sunyi, Bandung: Pustaka Jaya, 2022:50)

Baris ini menampilkan metafora yang kental: cangkul = iman, sajadah = lumpur, langit = ujian. Metafora tersebut mengandung dua dimensi: Pertama, literal, menggambarkan petani dan lanskap desa; Kedua, simbolik dan ritual, “iman” dan “ibadah” menyatu dengan aktivitas harian, menciptakan zikir yang tidak terucap namun terasa batiniah.

Sebagai “wirid estetik”, puisinya mengekspresikan zikir tanpa harus mengulang lafaz zikir secara literal. Dia melakukannya melalui kata-kata yang bekerja seperti “alat perang batin”: “… // Hari esok adalah perjalananku sebagai petani/ Membuka ladang-ladang amal dalam belantara yang pekat/ …”

Di sini “menggembala ladang amal” bukan hanya aktivitas mengolah raga, tetapi juga penggalangan pahala dan kesalehan. Puisi berubah menjadi zikir yang bergerak, bukan tulisan statis.

Diksi Kunci dan Dimensi Transendental

“Sunyi”

Sering muncul dalam puisinya, “sunyi” bukan hanya konteks, tetapi keadaan batin penuh kegembiraan ruhani. Hal ini beresonansi dengan praktik meditasi spiritual.

“Cahaya redup”

Frasa seperti ini menunjukkan cahaya ilahi yang lembut, bukan putih membuta, tetapi tenang menerangi hati. Hal inilah refleksi makna zikir yang lembut dan rindu batiniah.

“Kesabaran” dan Implikasi sufistik

Kata “kesabaran” muncul dalam referensi “padi merunduk”, “cangkul iman” dan “langit menguji”. Hal tersebut merupakan simbol sufistik ketakwaan, di mana jiwa diuji melalui proses penuh kesabaran dan penundukan diri.

Puisi sebagai Wirid Kontemporer

Dalam konteks kesusastraan modern, Acep memosisikan puisinya sebagai wirid kontemporer: teks yang mengalir melalui tata bahasa sastra, namun berfungsi sebagai latihan spiritual. Tidak perlu ritual formal atau lafaz zikir, bahasa yang sederhana namun simbolik, hal itu sudah cukup membangkitkan kesadaran batin.

Hal yang sama juga ditunjukkan secara praktis: Acep mendirikan Komunitas Azan di Pondok Pesantren Cipasung yang berfokus pada sastra dan zikir bersama, dan menjadikan puisi sebagai pijakan spiritual yang nyata .

Dengan cara ini, puisinya bukan hanya teks bacaan, tetapi medium zikir, ruang sunyi dan doa yang membaca alam dan batin sekaligus. Bahasa menjadi laku: bukan sekadar kata, tetapi nyala ruhani yang menuntun kembali ke pangkal tak terbatas.

III. Tarekat Kultural: Tradisi Sunda dan Pesantren

Puisi-puisi Acep Zamzam Noor tumbuh dari tanah budaya Sunda yang subur oleh nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus berakar dalam pengalaman spiritual pesantren yang hening. Tradisi Sunda dalam puisinya tidak hadir sebagai ornamen budaya, tetapi sebagai “substratum spiritual” yang melekat dalam kosmologi dan cara pandangnya terhadap kehidupan.

Dalam wawancaranya bersama NU Online, Acep menyebut bahwa puisi adalah bagian dari jalan spiritual yang juga tumbuh dari “kearifan lokal yang hening”, dan ia menyebut dirinya “berpuisi dalam suasana santri dan budaya Sunda” (Acep Zamzam Noor, wawancara NU Online, 4 Mei 2021). Unsur-unsur khas budaya Sunda, seperti padi, lembah, hujan, pegunungan, dan angin, seringkali tampil dalam metafora-metafora puisinya. Namun, yang lebih penting dari sekadar lanskap fisik adalah kesadaran kosmologis yang mengiringi penggunaan lambang-lambang tersebut, sebuah hubungan intim antara manusia dan semesta yang dipandang sebagai ciptaan Tuhan.

Dalam puisi “Malam Cipasung”, Acep menulis: “Aku mencium harum doa dari sarung dan sajadah, / dan kulihat cahaya menggigil di dada langit” (Acep Zamzam Noor, “Malam Cipasung”, diakses dari kemdikbud.go.id, 2020). Larikan tersebut memadukan pengalaman sensorik yang sangat lokal (sarung dan sajadah santri) dengan pencapaian spiritual yang tinggi (“cahaya menggigil di langit”). Di sini terlihat bagaimana alam dan spiritualitas berjalan berdampingan. Cipasung, sebagai pesantren di Tasikmalaya tempat Acep “mengabdi”, menjadi locus spiritual sekaligus representasi dari tarekat kultural yang dia jalani. Pesantren baginya bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan “ruang dialektika batin” antara kesunyian dan perjumpaan dengan yang Ilahi.

Lebih lanjut, Acep menulis: “Saya percaya bahwa nilai-nilai lokal, jika digali dengan cinta dan kesungguhan, akan menjadi jalan pulang spiritual. Sebab, dari sanalah kita berasal, dan kepada-Nya kita kembali.” (Acep Zamzam Noor, “Menjadi Penyair Sekaligus Santri”, Yogyakarta: MataBangsa, 2015).

Kutipan tersebut memperlihatkan kesadaran sufistik yang tidak meninggalkan akar budayanya. Dalam pemahaman Acep, jalan ke Tuhan tidak selalu harus dimulai dari doktrin metafisik atau teori filsafat tinggi. Jalan itu bisa dimulai dari lembah, sunyi, dan angin yang menyentuh kulit sawah dan telinga kampung.

Dalam studi mutakhir, Acep bahkan digolongkan sebagai salah satu penyair yang mengintegrasikan “Islam Nusantara” dalam puisinya. Sebagaimana dicatat oleh Ahmad Fuad Fanani, puisi-puisi Acep adalah bagian dari “upaya melestarikan tradisi Islam lokal yang bersenyawa dengan budaya” (Ahmad Fuad Fanani, “Islam Nusantara dan Dialektika Tradisi dalam Sastra”, Jurnal Tashwirul Afkar, Jakarta: Lakpesdam NU, No. 38, 2020:82).

Dengan demikian, puisi Acep Zamzam Noor merupakan titik temu antara spiritualitas Islam, budaya Sunda, dan etos pesantren. Dia tidak sekadar menulis dari sudut pandang kesantrian atau ke-Sunda-an, tetapi melampauinya: menyublimkan keduanya menjadi jalan spiritual kultural. Di sinilah puisi menjadi tarekat kultural, yakni laku batin yang melewati gerbang bahasa, akar budaya, dan pengalaman keberagamaan yang membumi.

IV. Tafsir Sunyi dalam Wajah Modernitas

Di tengah gemuruh zaman yang penuh gegap gempita, dari arus materialisme hingga keterasingan digital, puisi-puisi Acep Zamzam Noor hadir sebagai oase sunyi. “Sunyi” bagi Acep bukan kekosongan, melainkan ruang batin yang mengundang kembali pada kesadaran diri. Puisinya membangun suasana kontemplatif, bagai zikir lirih di tengah kebisingan modernitas.

1. Kritik Sunyi terhadap Materialisme dan Alienasi

Acep tidak menyampaikan kritik sosial secara vokal, melainkan melalui metafora sunyi dan simbol kesendirian. Misalnya, dalam puisi “Kasidah Sunyi (1)”, dia menampilkan kesunyian yang mengundang refleksi:

Kepada sunyi/ Jagalah napasku/ Agar tidak berbunyi// Peliharalah tubuhku/ Agar tidak ikut pergi// Lemparkan aku/ Ke lembah/ Biarkan sendiri// Tenggelam/ Dalam rindu/ Biarkan mati” (Kasidah Sunyi, Bandung: Pustaka Jaya, 2022:10).

Larik tersebut menunjukkan bagaimana sunyi yang disulami doa menjadi media protes terhadap gagapnya dunia modern dan hilangnya ruang keheningan spiritual.

2. Puisi sebagai Bentuk Pengasingan Diri

Acep memosisikan puisi sebagai ruang kesendirian (khalwat), tempat berpaling dari riuhnya dunia. Dalam esainya “Menjadi Penyair Sekaligus Santri” (2015), ia menegaskan: “Puisi adalah laku menyendiri, ruang batin untuk mendengar denyut Tuhan di dalam diri.”

Kalimat ini memperjelas bahwa praktik menulis bagi Acep Zamzam Noor adalah upaya spiritual, bukan sekadar kepiawaian verbal.

3. Spiritualitas sebagai Jalan Keluar

Sunyi dalam puisi Acep bukan semata pelarian, tetapi jalan kembali kepada sumber makna yang dalam, tentang Tuhan, keadilan, dan kehidupan spiritual. Dalam esainya “Meresapi Sunyi” (Bandung: Nuansa, 2018:89), dia merumuskan: “Sunyi bukan hampa; ia adalah jendela yang menuntun kita pulang ke asal.”

Penegasan ini menunjukkan bahwa sunyi bukanlah antitesis dunia, melainkan cara spiritual merespons kegaduhan modern.

V. Kebaruan Estetika: Menyulam Sunyi, Simbol, dan Spiritualitas

1. Estetika Sunyi sebagai Jalan Tarekat

Larik-larik puisi Acep Zamzam Noor dapat dipahami sebagai ekspresi dari maqām-maqām (tahapan spiritual) dalam tradisi tasawuf. Keheningan dalam puisi “Bahasa Langit”, “Atau duduk saja menghikmati malam”, menyiratkan maqām murāqabah, yakni kesadaran penuh atas kehadiran Ilahi. Hal ini bukan semata suasana batin yang pasif, tetapi bentuk latihan spiritual aktif: mengosongkan diri dari hiruk pikuk dunia demi menyerap cahaya Tuhan.

Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Jalaluddin Rumi dalam The Essential Rumi (1995, terj. Coleman Barks), “A silence is the best speech, when words are no longer wings but walls.” (“Keheningan adalah pidato terbaik, ketika kata-kata bukan lagi sayap, melainkan tembok”).

Sunyi, dalam pengertian ini, bukan ketiadaan, melainkan keberlimpahan, sebuah “pidato batin” yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bening. “Estetika Sunyi” Acep Zamzam Noor bukanlah sekadar pilihan bentuk, melainkan jalan ruhani yang serupa dengan samā’ dalam praktik tasawuf: bukan mendengarkan suara, tetapi mengalami keheningan yang berbicara dari dalam ruh.

2. Simbolisme Tak Bising dan Tafsir Nurani

Simbol dalam puisi Acep tidak dibangun untuk mengesankan atau mengaburkan makna, melainkan untuk membuka lapisan-lapisan batin pembaca. Dalam puisi “Angin dan Batu” (dalam buku Jalan Menuju Rumahmu, 2004), misalnya, simbol “batu” dan “angin” mencerminkan dialektika antara dzat dan sifat. Batu melambangkan keteguhan dzat (al-Haqq), sedangkan angin menjadi metafora dari sifat-sifat ilahi yang dinamis dan tak terikat.

Larik “Ia padat dan dingin / Tapi bergolak bagai api” mengandung paradoks yang khas dalam metafisika tasawuf: Tuhan adalah Yang Mahasatu, namun juga “Mahabanyak”; Mahatinggi, namun juga Mahadekat. Seperti dalam pandangan Ibn ‘Arabi, simbol-simbol seperti ini tidak dimaksudkan untuk berhenti pada level citraan, tetapi menjadi pintu masuk menuju tafsir nurani yang menggugah kesadaran wujud.

3. Bahasa sebagai Zikir dan Jalan Penerangan

Bahasa dalam puisi Acep Zamzam Noor nyaris berfungsi seperti zikrullah (zikir kepada Allah): repetitif, jernih, dan menembus inti. Dalam puisi “Cipasung”, dia menulis: “Cangkulku iman dan sajadahku lumpur yang kental.”

Di sini, simbol “lumpur” bukan sekadar metafora tanah, tetapi lambang dari fanā’, lenyapnya ego dan kembalinya manusia kepada asalnya yang rendah dan penuh penerimaan. Seorang penyair menjadi seperti petani sufi yang mencangkul tanah batinnya agar layak ditanami benih cahaya.

Pandangan ini senada dengan Rumi dalam baris puisinya: “Be like the soil. Humble, silent, and nourishing. Only then will the seed of Truth grow within you.” (“Jadilah seperti tanah. Rendah hati, diam, dan memberi kehidupan. Hanya dengan begitu benih Kebenaran akan tumbuh di dalam dirimu”).

Dengan merendah, membisu, dan menumbuhkan, begitulah bahasa Acep Zamzam Noor bekerja sebagai jalan penerangan.

4. Narasi Lokal dalam Bingkai Kosmis: Kosmologi Tasawuf

Acep memulai puisi dari akar lokal: Cipasung, sawah, kolam, namun semuanya mengarah ke dimensi semesta. Hal ini mencerminkan konsep al-Insān al-Kāmil dalam pemikiran Ibn ‘Arabi, di mana manusia adalah mikrokosmos yang memantulkan makrokosmos. Puisi Acep tidak meromantisasi kampung halaman secara dangkal, melainkan menyelami kedalaman spiritualnya.

Larik seperti “Kini hatiku kolam yang menyimpan kemurnianmu” dalam puisi “Cipasung (3)”, menggambarkan qalb (hati) sebagai wadah tajalli (“penampakan” Ilahi). Dalam tasawuf, hati bukan sekadar pusat emosi, tetapi pusat perjumpaan. Kampung menjadi maqam, dan puisi menjadi mi’raj.

5. Dialog Kritis dengan Dunia Modern: Perspektif Charles Taylor

Dalam menghadapi modernitas, Acep Zamzam Noor tidak memilih jalur konfrontasi ideologis, melainkan perenungan sunyi. Hal inilah yang menjadikannya relevan dibaca bersama pemikiran Charles Taylor dalam A Secular Age (2007). Taylor menunjukkan bahwa modernitas telah menggeser manusia dari dunia yang “berdinding tipis” (porous self), di mana spiritualitas mengalir bebas, menuju “dunia berdinding tebal” (buffered self), di mana iman menjadi pengalaman privat dan terasing.

Dalam puisi “Bahasa Langit” (Jalan Menuju Rumahmu, 2004), Acep menulis: “Tapi matamu telah buta membacanya.” Larik ini adalah seruan halus agar manusia kembali membuka “mata batin”-nya, agar bisa membaca āyāt kauniyah (tanda-tanda Tuhan di alam). Dengan demikian, puisi Acep adalah upaya menembus dinding-dinding tebal modernitas, dan mengembalikan pembaca pada porous self yang terbuka terhadap yang Ilahi.

6. Alam sebagai Subjek Spiritual: Ekoteologi Sufistik

Dalam puisi-puisinya, Acep Zamzam Noor tidak menempatkan alam sebagai objek eksploitatif, tetapi sebagai makhluk yang juga berzikir, sebagaimana dijelaskan dalam Qur’an (QS Al-Isra:44). Pandangan ini berakar kuat dalam kosmologi tasawuf, di mana seluruh semesta adalah tajalli, pancaran sifat-sifat Tuhan.

Dalam puisi “Cipasung (3)”, Acep menulis: “Segala tumbuhan dan pohonan membuahkan pahala segar.” Frasa ini menyiratkan bahwa pohon dan tumbuhan tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga eskatologis. Mereka tidak hanya memberi oksigen, tetapi juga menyimpan amal. Hal ini bersesuaian dengan pandangan Rumi: “Each and every part of the world is a mirror, in each atom lies the blazing light of a thousand suns.” (“Setiap bagian dari dunia adalah cermin, dalam setiap atom tersembunyi cahaya menyala dari seribu matahari”).

Dunia bukan benda mati, melainkan cermin hidup bagi cahaya Ilahi. Puisi Acep Zamzam Noor bukan sekadar keindahan kata, melainkan pancaran jalan ruhani. Dia menulis seperti seorang darwis yang mengerjakan sawah batin: mengolah lumpur menjadi sajadah, memanen sunyi menjadi makna. Di tengah dunia yang riuh oleh algoritma dan pasar, puisi Acep hadir sebagai seruan halus untuk kembali ke hati yang jernih.

Melalui sunyi yang aktif, simbol yang tidak bising, dan tafsir yang bernapas kosmis, Acep menyulam kembali relasi manusia dengan Tuhan, alam, dan sesamanya: menghadirkan sebuah kebaruan estetika yang mengakar dalam spiritualitas nusantara dan sekaligus berdialog dengan pemikiran global.

VI. Penutup: Puisi dan Iman

Puisi bagi Acep Zamzam Noor bukan sekadar untaian estetika atau permainan bahasa. Dia bukan pula sekadar ruang ekspresi personal, melainkan jalan yang ditempuh untuk mengenali dan mendekati Tuhan. Dalam puisi-puisinya, Acep tidak menempatkan diri sebagai penyair yang hanya memotret keindahan dunia, tetapi sebagai hamba yang menziarahi makna melalui kata. Dengan demikian, puisi menjadi sarana etika dan spiritualitas; alat untuk menata diri, membaca tanda-tanda Ilahi, serta meresapi kehadiran-Nya dalam sunyi, simbol, dan alam.

Estetika sunyi yang dia bangun bukanlah kehampaan, melainkan kesadaran penuh yang hening. Simbolisme yang digunakannya bukanlah hiasan yang rumit, melainkan kunci tafsir batin. Bahasa dalam puisi-puisinya menjelma seperti zikir, yang terus mengingatkan dan menyucikan. Alam tidak dia pandang sebagai objek eksotis, melainkan sebagai makhluk spiritual yang berzikir bersama manusia.

Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi dan terdistraksi, Acep menawarkan puisi sebagai jalan kembali. Ia tidak berseru secara lantang, melainkan menyentuh dengan lirih. Dalam larik-lariknya, iman tidak tampil dalam slogan, melainkan dalam kejernihan rasa dan kejujuran batin. Puisi menjadi ruang tafakur, tempat manusia menyadari kefanaan dan mencari makna hakiki dari keberadaan.

Sebagaimana pengakuannya yang tulus dan terang: “Puisi bukan sekadar cara saya berbahasa, tapi cara saya beriman.”

Maka, membaca puisi Acep Zamzam Noor adalah membaca perjalanan iman yang diam-diam menyala. Dia mengajak pembaca tidak hanya memahami kata, tetapi menempuh makna; tidak sekadar menyukai puisi, tetapi menjalani hidup dengan kesadaran yang puitik dan tauhidik. ***

—

*Penulis adalah penyair dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.