Kerja-Horor dalam Cerita Hantu

Baris-Komik Den Dhika Kamesywara

Oleh Seno Gumira Ajidarma*)

Diterjemahkan dari “Horror-Work In Ghost Stories : The Comic-Strips Of Den Dhika Kamesywara”, Webology Volume 19, No. 2, 2022. Pages: 3508-3532. ISSN: 1735-188X. https://www.webology.org/abstract.php?id=1699. Akan dimuat dalam Dari Spider-Man sampai Kian Santang (2025).

Cerita hantu dalam bentuk baris-komik (comic-strip) gubahan Den Dhika Kamesywara di surat kabar Pos Kota, menjadi persilangan setidaknya tiga wacana: (1) horor-seni (art-horror), tempat gubahan horor mengungkap posisi hantu di dunia manusia; (2) bagian dari budaya etnik dalam proses negosiasi budaya urban; (3) bagian dari pers populer, yang bersifat melawan pengetahuan normal dan resmi dari blok-kuasa (power-bloc). Pada awal milenium baru, saat kekerasan fenomenal dan politis menjadi hantu nyata dalam kehidupan sehari-hari, cerita hantu berfungsi sebagai memori-penanding (counter memory) yang memberi hantu-hantu nan mereka akrabi. Ini membuat identitas budaya kelas pekerja terkonfirmasi, dan penindasan di kota urban yang tidak pernah mengenal mereka terlepaskan. Membaca cerita hantu menjadi permainan-antara (interplay) atas makna dalam politik hiburan.

Kata kunci: horor-seni, memori-penanding, politik hiburan

Cerita Hantu di Kota Urban: Latar Belakang

Horor-seni melayani penamaan suatu seni-lintas (cross-art), genre lintas media yang keberadaannya sudah dikenal dalam bahasa sehari-hari (Carroll, 1990: 12). Cerita hantu merupakan bagian dari genre horor, dan cerita hantu dalam baris-komik gubahan Den Dhika Kamesywara ditemukan di rubrik Lembergar (Lembaran Bergambar), bagian paling populer dari Harian Pos Kota di Jakarta. Fakta bahwa baris-komik menjadi bagian dari Pos Kota, membuat cerita-cerita tersebut menjadi cerita hantu urban; dan horor-seni, yang merupakan cara naratif menarik pembaca, akan mencerminkan beberapa aspek dalam kehidupan sehari-hari budaya urban.

Dalam empat halaman Lembergar dari era akhir 1990-an, setidaknya sudah dua dekade cerita hantu hidup berdampingan dengan baris-komik lain yang mencakup pembaca segala umur; seperti humor dominan, petualangan, kisah cinta, teka-teki, cerita Mahabharata, cerita anak-anak, sains populer, dan sebagainya, semua dalam bentuk gambar, kadang-kadang bahkan berwarna. Perlu disebutkan posisi Pos Kota sebagai koran kelas pekerja, yang sangat populer dengan berita-berita kriminal, sehingga apapun yang ada di dalamnya membuka peluang kajian atas khalayak pendukungnya.

Harian Pos Kota muncul seiring dengan dimulainya pembangunan masif Jakarta sebagai kota metropolitan pada era 1970-an, dengan tata letak “sirkus”, bahasa sederhana, dan kebijakan jurnalisme yang ditujukan kepada para pekerja kerah biru, yang dari waktu ke waktu membanjiri kota sebagai bagian dari urbanisasi. Dari sekian banyak media massa di ibu kota Indonesia, hingga setidaknya tiga dekade kemudian Pos Kota adalah satu-satunya media yang menjadikan fakta sosial warga miskin menjadi pengetahuan pembaca kelas pekerja, sementara pada saat yang sama mereka tidak dapat sepenuhnya menjadi bagian dari khalayak metropolitan itu (Siregar dalam Soebekti dkk, 2000: 43).

Kondisi ini membentuk elemen-elemen pembentuk komunitas Pos Kota dalam relasi yang saling mempengaruhi, dari media kepada khalayak dan sebaliknya, yang dalam prosesnya mengembangkan identitas surat kabar dengan sangat khusus. Kritik sosial dari kelas bawah di kota dapat ditelusuri dari kartun seperti “Doyok”, di samping fungsi hiburannya; sementara dari komik-komik cerita hantu, warga kota yang teralienasi ini dapat kembali sejenak ke akar budaya desa asal mereka. Sebagian sebagai nostalgia, sebagian untuk mengenali kembali apa yang tampak mengabur dalam kehidupan sehari-hari mereka di kota nan sibuk.

Dalam survai singkat terhadap empat cerita hantu dalam bentuk baris-komik gubahan Den Dhika Kamesywara ini, penyurvai akan memeriksa, apakah dari suatu bentuk kerja-horor dalam horor-seni, cerita-cerita itu dapat mengungkap pandangan dunia kelas pekerja di Jakarta.

Supaya Selamat, atau sebagai Pelarian: Kasus

Urbanisasi dari daerah pedesaan hanya terjadi karena kemiskinan, sekaligus melahirkan gaya hidup yang berusaha meniru gaya kaya dan sukses di kota, sebagai representasi mimpi yang diharapkan tercapai, meski dalam kenyataannya lebih memaksa mereka untuk sekadar bertahan hidup.

Dengan maksud melayani kelas pekerja semacam ini, Pos Kota memberikan suatu dunia, yang memungkinkan sebagai tempat atau rumah-budaya untuk mereka tinggali. Sehingga menarik untuk memeriksa cerita-cerita hantu, dengan tujuan mengamati: bagaimana baris-baris komik itu (1) berfungsi menunjukkan perubahan budaya di kota, sebagai bagian dari upaya penyelamatan-budaya ketika mereka temukan kembali jati diri mereka sendiri; atau (2) berfungsi sebagai tempat melarikan diri, dari ketertindasan sehari-hari mereka di dunia urban yang tidak pernah mengenal mereka.

Kedua fungsi ini dapat memperlihatkan hubungan, antara gubahan cerita hantu dan kelas yang membacanya.

Kerja-Horor: Konsep.

Kerja-horor adalah representasi transgresi (pelanggaran) dari kategori-kategori konseptual budaya mapan (Carrol, op. cit., 210). Bagi Noel Carrol, yang dirujuk untuk konsep ini, pengertian ini merujuk horor-seni (baca: film horor), yang dalam konteks survai ini dialihkan kepada baris-komik cerita hantu.

Namun penyurvai juga memadankan pengertian kerja-horor dengan kerja-mimpi (dream-works) dalam konsep Freud. Jika dalam konsep Freud keseluruhan proses, figurasi, kondensasi, pengalihan, dan simbolisasi membentuk pekerjaan mimpi (Milner 1992, 29); dalam hal kerja-horor menjadi konsep bagi naratif pemberlangsungan budaya berwacana hantu, dengan berbagai ungkapan seperti kesadaran semu, tradisi lisan, maupun penggubahan seni.

Kerja-horor menjadi konsep tentang bagaimana horor bekerja dalam horor-seni seperti berikut:

- Manusia menganggap hantu yang mereka temui tidak normal, sebagai gangguan terhadap tatanan alam. Hantu yang mengerikan melanggar norma kepatutan ontologis, diasumsikan oleh karakter manusia yang positif dalam cerita. Hantu adalah karakter luar biasa dalam dunia manusia yang biasa (Carroll, ibid., 16).

Hantu berasal dari tempat-tempat di luar dan tidak dikenal oleh dunia manusia. Atau, makhluk-makhluk itu berasal dari tempat-tempat yang terpinggirkan, tersembunyi, atau terlantar: kuburan, menara dan kastil yang terbengkelai, selokan, atau rumah-rumah tua— mereka berasal dari lingkungan di luar dan tidak dikenal oleh pergaulan sosial biasa.

Menakutkan artinya berada di luar kategori budaya, dan dengan sendirinya, tidak dikenal (ibid., 35).

- Dalam horor-seni terdapat kondisi emosional, yang padanya juga terdapat sejumlah kondisi fisik teragitasi tak-biasa, karena pikiran tentang hantu. Dalam perincian yang disampaikan fiksi atau gambar, pikiran tersebut juga mencakup pengenalan bahwa hantu itu mengancam dan tidak murni (ibid., 35).

- Struktur-dalam (deep structure) fiksi horor terdiri dari tiga bagian: (1) normalitas—saat kerangka nilai ontologis utuh; (2) menuju ketergangguan—munculnya hantu yang mengguncang dasar-dasar peta kognitif budaya—yang penghinaannya sendiri dapat dianggap tidak bermoral/abnormal; (3) menuju konfrontasi dan kekalahan terakhir dari makhluk abnormal dan mengganggu—sehingga memulihkan kerangka budaya, dengan melenyapkan anomali dan menghukum pelanggarannya terhadap tatanan moral. Dalam konstelasi asosiatif ini, tatanan dipulihkan bukan hanya dalam arti tidak ada lagi pembantaian; tetapi terandaikan, tatanan budaya mapan, yang berlaku sebelum gangguan diperkenalkan dalam fiksi, berfungsi kembali (ibid., 200).

- Jika struktur alur normal/abnormal/normal merupakan alegori pemulihan status quo, apa yang akan dikatakan tentang deviasi atau penyimpangan dari standar tiga rangkaian, yang bergerak dari normal ke abnormal dan berhenti di situ? (ibid., 202). Relativisme, konseptual maupun moral, menjadi kemungkinan tanggapan dalam pemikiran atas ketidakstabilan sosial, sementara fiksi horor, dengan komitmen strukturalnya terhadap norma budaya yang rapuh atau tidak stabil, menjadi simbol seni-populer yang siap untuk perasaan-perasaan yang “tidak dapat dikuasai oleh pusat (normalitas–sga)” (ibid., 212).

Merujuk Suyono (2007), bahwa secara semantik terbedakan antara iblis atau setan dengan hantu-hantu yang berasal dari arwah manusia (h. 119-29), maka demikian pula pembedaan setan, iblis, dan hantu dalam survai ini.

Membaca Hantu-Hantu: Metode

Meski dikumpulkan secara at random (acak), keempat cerita hantu dalam bentuk baris-komik akan dianalisis secara kronologis sebagai antisipasi terhadap perkembangan naratif, yang dapat mengungkap wacana budaya dalam proses.

Penyidikan dimulai dengan (1) alur cerita dari setiap judul, sebelum (2) melakukan analisis setiap adegan yang dianggap relevan, sehingga konteks cerita dalam perbincangan dapat dipahami. Dari setiap judul terdapat (3) evaluasi dan catatan tentang temuan. Setelah selesai dengan analisis keempat cerita, dilakukan (4) evaluasi umum dari semua temuan, dalam pandangan bahwa cerita hantu menghadirkan kembali situasi budaya kontemporer kelas pekerja sebagai pembaca, dan (5) diakhiri dengan kesimpulan.

Perlu dicatat, setiap kali ada konsep-konsep lain selain konsep kerja-horor dibutuhkan, seperti konsep-konsep Kajian Media atau Kajian Budaya, akan dijelaskan secara singkat dalam diskusi.

Catatan atas Materi yang Diteliti

Materi penelitiannya adalah kliping baris-baris komik gubahan Den Dhika Kamesywara (kadang hanya Den Dhika K atau Dhika Kamesywara) di Harian Pos Kota, sebuah surat kabar kota (city-paper) di Jakarta.

Secara kronologis judul-judulnya adalah:

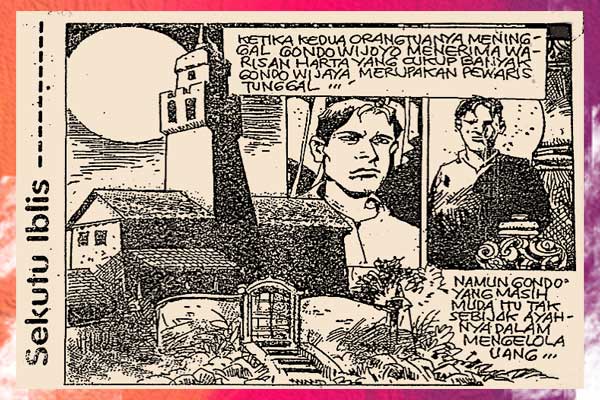

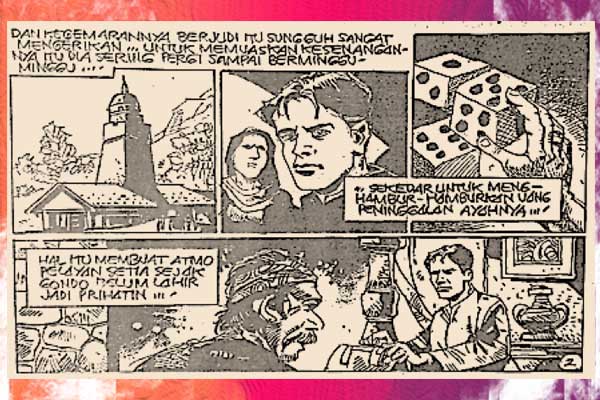

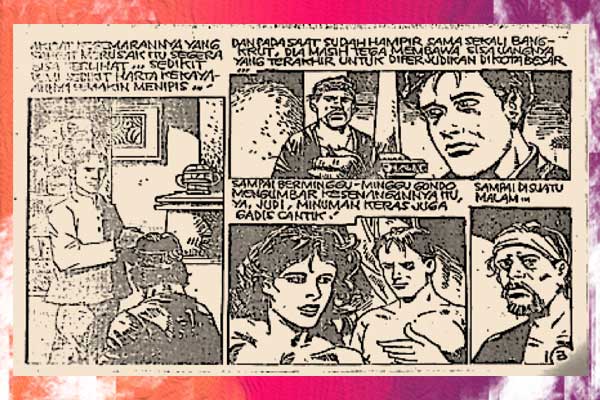

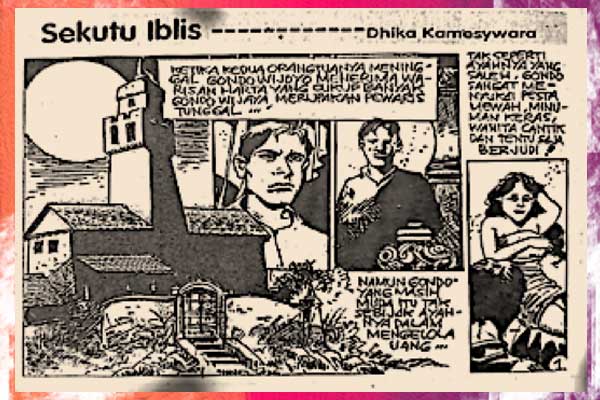

1. Sekutu Iblis, dipublikasikan dari 8 Februari sampai Mei 2001 (tanpa tanggal), 42 halaman, ukuran 11,5 x 17,5 cm, sebagian orisinal, sebagian fotokopi;

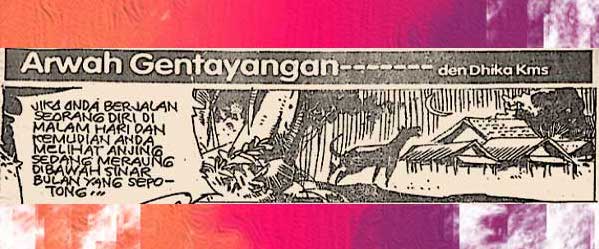

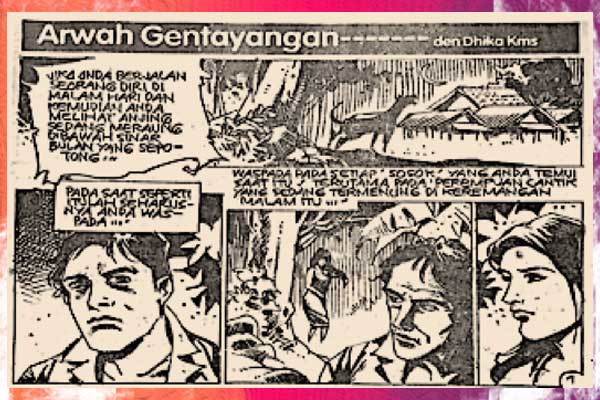

2. Arwah Gentayangan, dipublikasikan dari 30 Mei sampai 12 Agustus 2001, 19 halaman, ukuran 11,5 x 17 cm, orisinal;

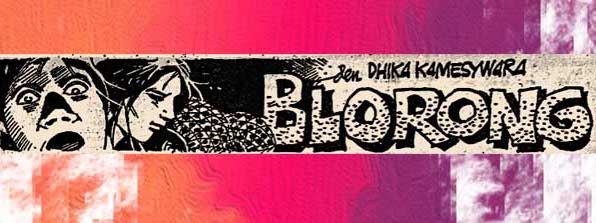

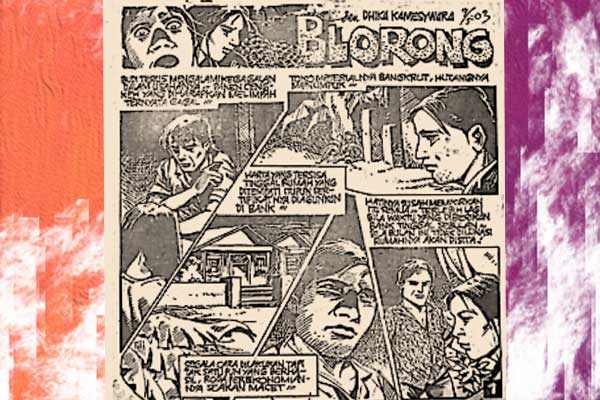

3. Blorong, dipublikasikan dari 9 Mei sampai 28 Juni 2003, 31 halaman, ukuran 18 x 18 cm, orisinal;

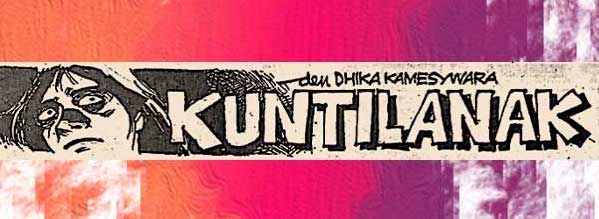

4. Kuntilanak, dipublikasikan dari 29 Juni sampai 22 Juli 2003, 13 halaman, ukuran 17 x 18 cm, orisinal.

Berdasarkan tanggal terbit setiap halaman, baris-komik tidak selalu terbit bersambung dari ke hari, melainkan kadang-kadang muncul setiap dua atau tiga hari.

Empat Cerita Hantu dalam Baris-Komik: Penyidikan.

1. Sekutu Iblis: Alur

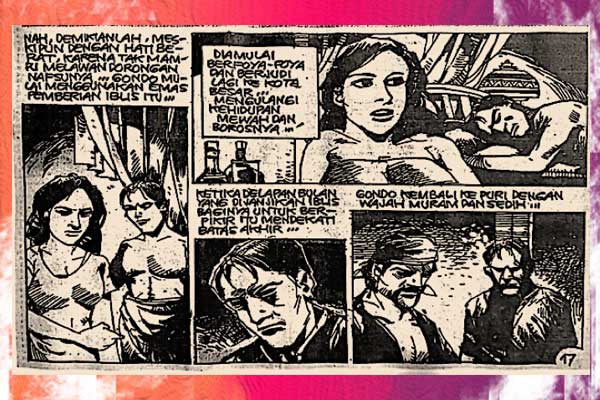

Saat orang tuanya meninggal, Gondowijoyo mewarisi harta yang lebih dari cukup untuk berpesta-pesta mewah dengan minuman keras, perempuan-perempuan cantik, dan judi. Gondowijoyo atau Gondo, bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk itu. Perilakunya membuat Atmo, pembantunya sebelum ia lahir, jadi khawatir.

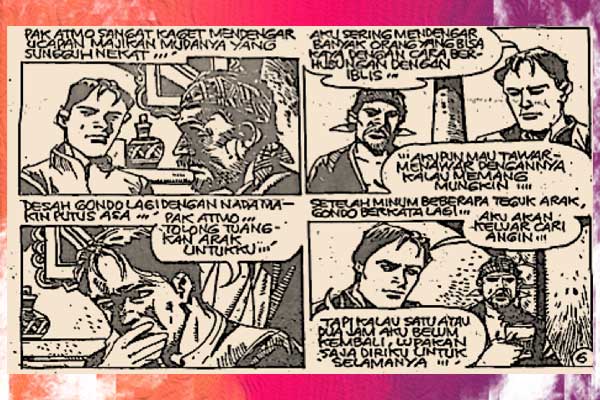

Setelah Gondo hampir bangkrut, ia tetap meneruskan kebiasaannya sampai tidak punya apa-apa lagi. Maka ia berpikir untuk menjual rumah, yang seperti kastil itu, untuk membayar utangnya. Kepada Atmo, Gondo berbicara tentang kemungkinan bernegosiasi dengan iblis, jika iblis itu dapat memberinya koin emas pada suatu malam, yang akan berubah menjadi kerikil di pagi hari. Atmo terkejut mendengarnya, tetapi ia diam saja.

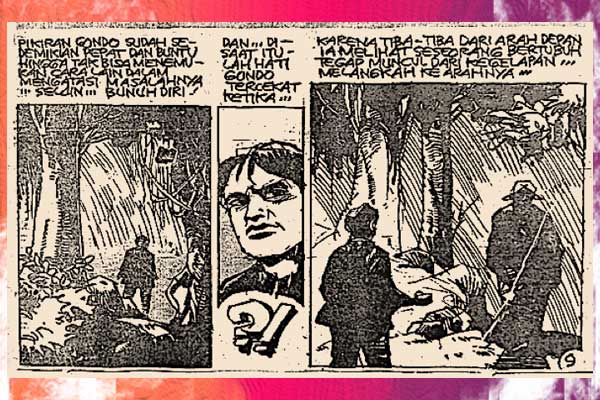

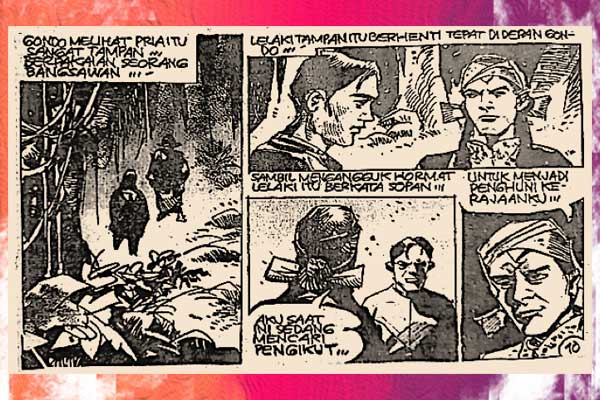

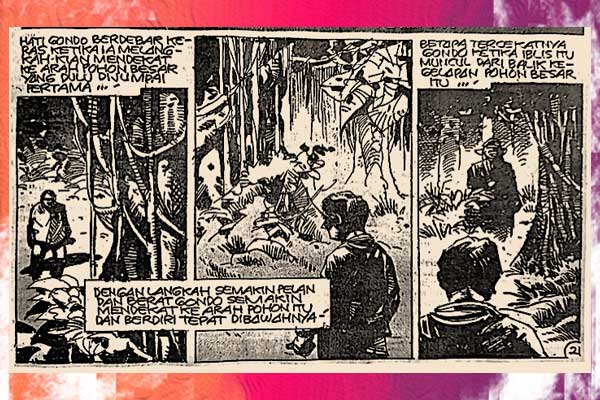

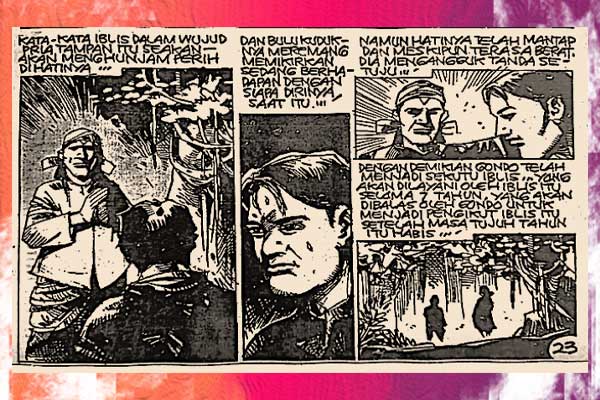

Malam itu, setelah minum arak beras, Gondo pergi ke hutan jati yang gelap dengan niat untuk bunuh diri, ketika sesosok tubuh kekar yang berbusana bangsawan muncul dari kegelapan. Lelaki tampan itu berkata ia mencari pengikut. Ia berjanji, koin emas yang diberikannya tidak akan berubah menjadi pecahan genting esoknya.

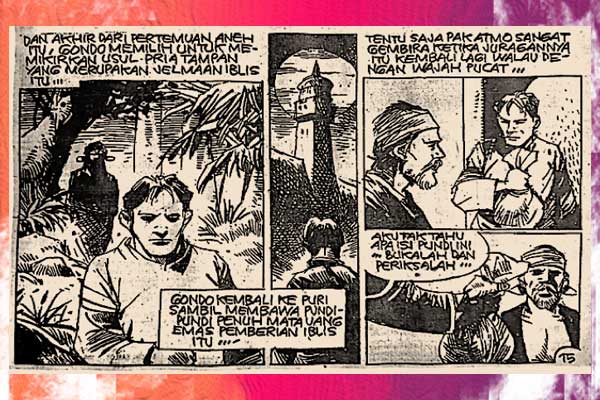

Jika Gondo setuju, ia akan memasok Gondo dengan koin emas selama tujuh tahun, dan setelah itu Gondo menjadi pengikutnya. Untuk perjanjian ini, Gondo bisa berpikir selama delapan bulan, sambil terus menerima koin emas. Namun jika Gondo memilih untuk tidak menyepakati perjanjian, ia akan bangkrut lagi dan gantung diri saat pertama kali bertemu pohon. Gondo memilih untuk berpikir dan mereka pun berpisah.

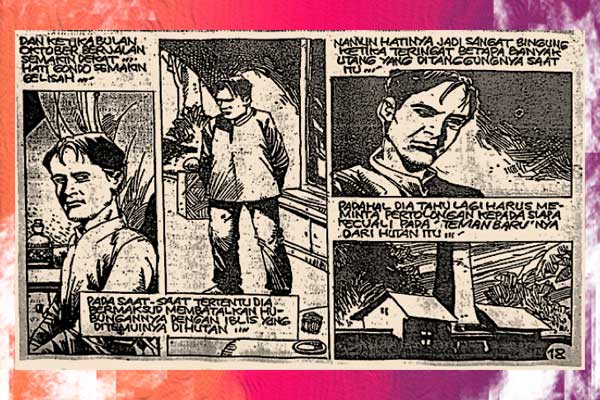

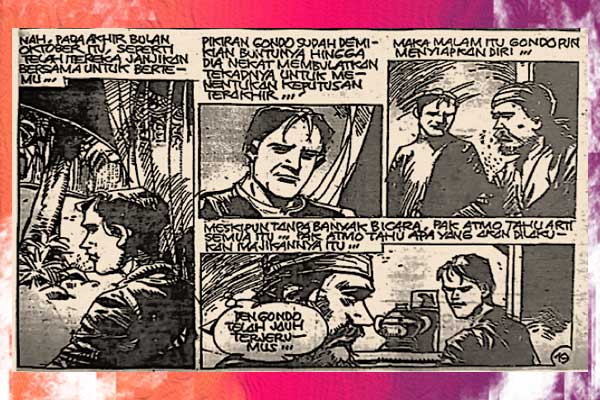

Gondo meneruskan kebiasaannya, sampai tiba saat bertemu lagi setelah delapan bulan. Di hutan, Gondo tidak berdaya menolak syarat-syarat perjanjian untuk mendapat koin emas, yang masih terus dibutuhkannya. Sebenarnya Gondo tidak suka dengan perjanjian itu, tetapi ia mencoba melupakan dengan pesta-pesta judi, walau tampaknya tidak berhasil.

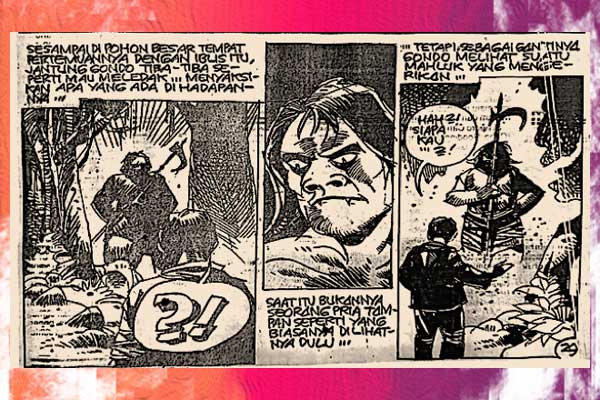

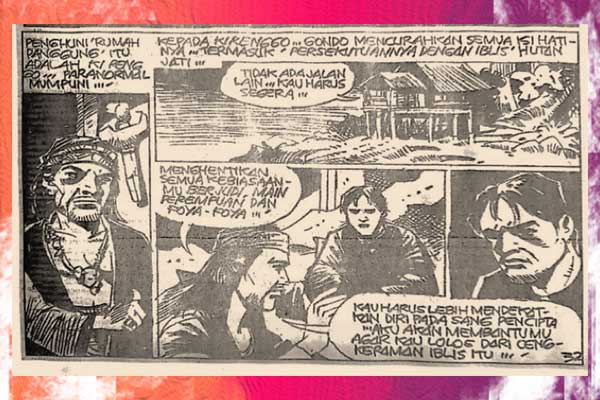

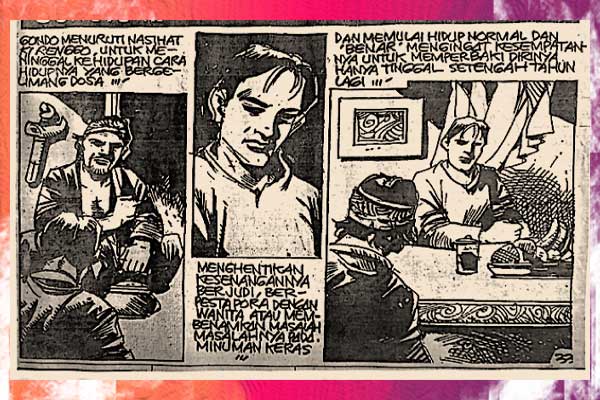

Enam bulan menjelang perjanjian berakhir, ia kembali ke hutan, seperti ingin merundingkan kembali soal perjanjian itu, tetapi tidak ada seorang bangsawan pun dalam kegelapan, selain hantu itu sendiri. Ini membuat Gondo lari mencari perlindungan dari Ki Renggo, seorang dukun terkenal di sebuah bukit kecil. Ki Renggo berkata, Gondo harus menghentikan kebiasaan buruknya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Gondo mengunci diri di sebuah kamar dan berdoa kepada Tuhan selama enam bulan.

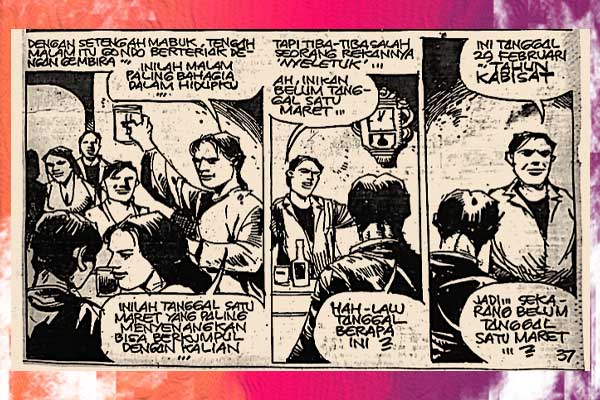

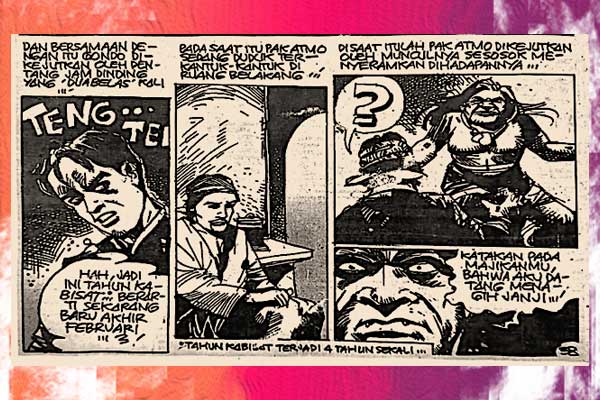

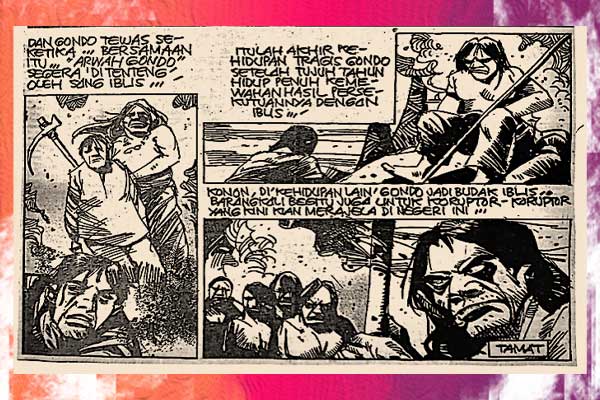

Saat Gondo mengira waktu akhir perjanjian tiba, ternyata tidak terjadi apa-apa. Ia pun menduga telah terbebas dari perjanjian, dan bisa kembali ke kebiasaan lamanya lagi untuk berpesta. Kemudian ia menyadari, bahwa karena tahun kabisat, tanggal yang dikiranya 1 Maret ternyata 29 Februari. Setelah pukul dua belas tengah malam, iblis datang ke rumah, dan Gondo tidak dapat menghindari keputusannya sendiri tujuh tahun lalu. Ia menjadi budak iblis di kehidupan yang lain—begitu pula dengan semua koruptor di seantero negeri.

-

- Kastil Nan Sunyi

Halaman pertama, yang juga merupakan hari pertama serial baris-komik tersebut, pembaca melihat sebuah rumah besar yang mengingatkan pada kastil Eropa, sebagai representasi gagasan tentang kekayaan. Kosong, tiada sesuatu pun selain bangunan tanpa orang, menggarisbawahi kesepian Gondo, yang tampak menjadi alasan lain kebiasaannya berpesta.

2. Lingkungan Nan Gelap dan Muram

Halaman-halaman selanjutnya, yang sekilas memperlihatkan jenis pesta Gondo, tidak membuat suasana lebih ceria seperti seharusnya, bagaikan pesta yang sia-sia. Sebagian karena suasana yang gelap dan suram, sebagian karena tidak ada dialog, memberi kesan kekosongan dan kesepian yang melebur menjadi suatu perasaan, meskipun Gondo tampak sibuk dengan segala perilakunya.

3. Atmo yang Peduli tetapi Pasif

Saat Gondo mengaku bangkrut, dan memberi tahu Atmo tentang gagasan untuk bernegosiasi dengan iblis penghasil koin emas, pembantu setia dari masa sebelum Gondo lahir, tidak bereaksi, seolah ide semacam itu adalah permainan yang sangat berbahaya. Narasi mengatakan Atmo sangat terkejut, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya, bahkan tidak juga melalui balon-renungan—sebagai jalan keluar yang diberikan oleh media cerita-gambar. Jadi seperti terdapat pemahaman perjanjian dengan iblis bukanlah pilihan aneh, meskipun tidak dianjurkan untuk diambil.

4. Pertemuan di Tempat Gelap

Tanpa harapan apapun, Gondo pergi ke hutan jati dengan niat bunuh diri, tetapi dari kegelapan muncul sosok bangsawan tampan, yang menawarkan koin emas, dengan jiwa Gondo sebagai pembayaran tujuh tahun kemudian. Kegelapan muncul sebagai keberdayaan yang menguasai Gondo. Busana bangsawan Jawa memberi rasa etnik lokal, yang dengan caranya sendiri berperan dalam kerja-horor ini.

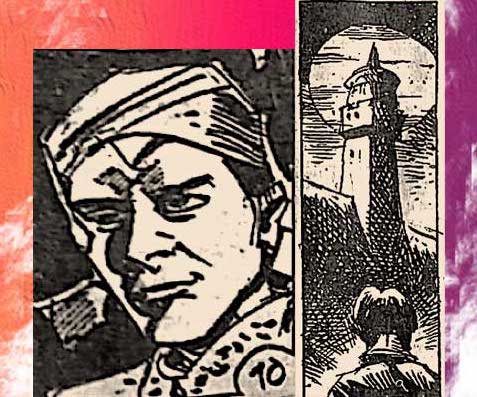

5. Rembulan dan Menara

Kembali dari hutan jati dengan koin emas di sebuah kantong, Gondo mendekati rumahnya. Bulan dan menara kini tampak seperti bagian dari dunia kegelapan, dengan suasana seperti terdapat pada horor-seni Eropa. Perasaan ganjil dari kesepian dan keterasingan masih mengikuti, dan masih memberi suasana suram, meski masalah Gondo tampaknya sudah terpecahkan.

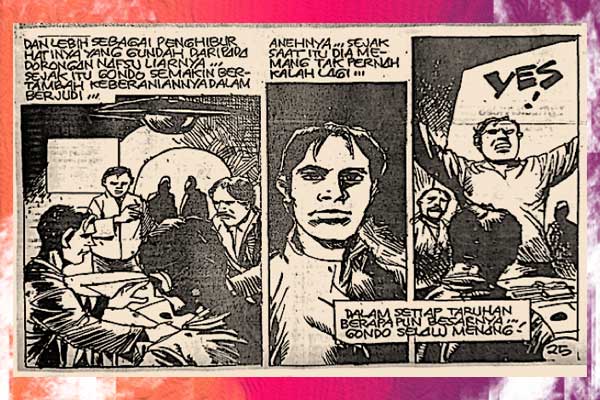

6. Pesta-Pesta di Kota Besar

Gondo kembali berjudi, minum-minum, dan berpesta dengan perempuan. Narasinya menceritakan kepada pembaca bahwa kejadiannya di kota besar, tetapi tidak tergambar dalam gambar, sedangkan suasananya masih sama suram seperti sebelumnya. Kecuali seorang perempuan, tidak ada orang lain yang terlibat ulahnya, membuat suasana hampa di dalam rumah terus berlanjut.

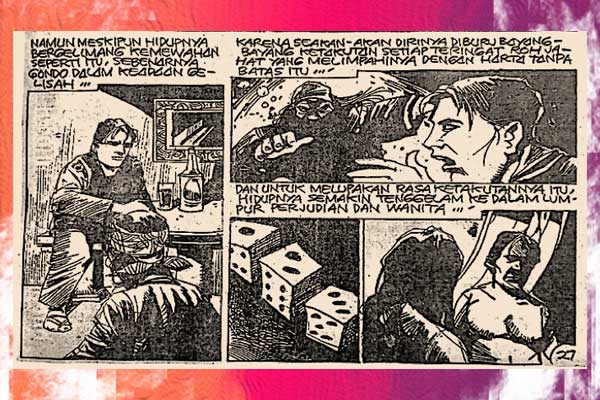

7. Kesendirian Gondo

Halaman ini menunjukkan bagaimana Gondo tidak memiliki alternatif lain dalam hidupnya. Sekali lagi terlibat utang, ia hanya bisa memikirkan iblis berbusana bangsawan lokal itu sebagai teman barunya, meski narasi juga mengatakan bahwa ia terkadang ingin memutuskan hubungan tersebut.

Ketika Gondo melihat ke luar jendela, tidak ada seorang pun di sana kecuali halamannya, sementara perjanjian itu sudah berlangsung selama delapan bulan. Di dalam rumah, hanya ada Atmo dengan pikirannya di dalam balon-renungan. Gondo benar-benar sendirian dengan hidupnya.

8. Pertemuan Kedua

Di hutan jati, perjanjian itu pun diperkuat, bahwa koin emas akan terus mengalir selama tujuh tahun. Gondo sebenarnya sadar, ia sedang berhadapan dengan setan, tetapi ia mengangguk tanda setuju dengan perjanjian itu. Setelah tujuh tahun ia menjadi pengikut setan. Suasana hutan yang gelap, seperti bagian dari kekuatan setan untuk menguasai Gondo, dan wujud setan sebagai bangsawan Jawa benar-benar tampak penuh daya. Dikisahkan betapa Gondo menyesali keputusannya, tetapi kemudian ia berpikir tujuh tahun lagi masih jauh.

9. Keramaian Pertama dan Diksi Inggris

Kembali ke pesta-pestanya, Gondo selalu menang dalam berjudi, dan untuk pertama kalinya digambarkan kerumunan orang. Suatu panil menunjukkan dia berteriak “Yes!”, sebuah kata dalam bahasa Inggris, yang menandai persilangan budaya lain di samping kastil Eropa.

Namun dalam kesibukannya berjudi dan main perempuan yang lebih dari sebelumnya, Gondo justru semakin dibayangi sosok menakutkan, yang sulit dilupakan walau dalam pesta.

10. Sang Setan sebagai Setan

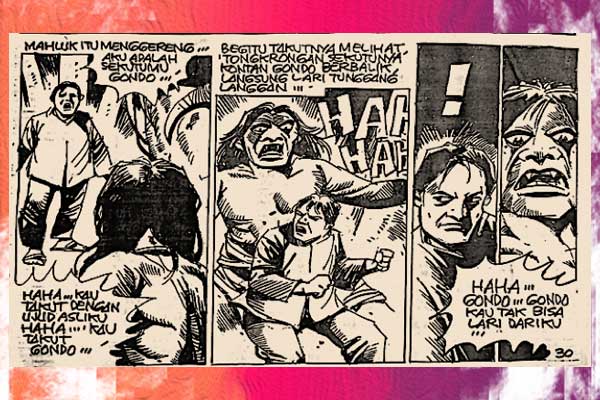

Setelah 6,5 tahun, Gondo kembali ke hutan jati, seperti akan membicarakan sesuatu dengan setan, tetapi yang menemuinya kini makhluk menakutkan, bukan bangsawan Jawa sekutunya. Begitu takutnya Gondo dengan wujud asal setan itu, sehingga ia melarikan diri, tidak kembali ke rumahnya, melainkan ke utara, ke rumah seorang dukun terkenal bernama Ki Renggo. Halaman ini tidak terasa seperti situasi tanpa harapan, meskipun setan kini dalam versinya yang menakutkan, karena dengan tindak melarikan diri, Gondo telah membebaskan perasaannya dari situasi tanpa harapan.

11. Ki Renggo yang Separuh Mitos

Ki Renggo, yang memberi nasihat kepada Gondo agar menjalani kehidupan baik selama enam bulan ini, hadir bagaikan separuh mitos, dengan ikat kepala, kalung, dan keris pada dinding. Rumah di atas bukit itu sendiri, meski sangat sederhana dibanding dengan istana, tampak seperti tempat yang lebih aman mengingat suasana gelap yang masih menyelimuti. Halaman tempat ia menghadap Gondo, tampak jernih dan sunyi tanpa kesepian dan keterasingan. Di sini budaya memberikan sosok di dalam-antara (in-between) yang memiliki kemungkinan lebih unggul daripada setan. Memastikan posisi baik dan buruk, dan hanya membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk menentukan pilihan mereka.

12. Faktor Tahun Kabisat

Pada tanggal 28 Februari, Gondo mengiranya sebagai hari terakhir dari tahun ketujuh, bahwa besok ia harus menyerahkan diri kepada setan—meski ia memiliki harapan untuk bebas karena perilakunya dalam enam bulan terakhir. Memang benar, tidak ada yang terjadi pada hari berikutnya, sehingga ia merayakan dengan pesta minum-minum di rumahnya sampai setengah mabuk, yang dianggap tidak baik. Namun karena berlangsung pada tahun kabisat, sebenarnya pesta itu masih terjadi pada tanggal 29 Februari, perhitungannya salah, meskipun jika tidak keliru itu pun bukan cara yang seharusnya. Jalan mistik yang ditentukan oleh sistem kalender matematika, menunjukkan bagaimana budaya hantu kuno—bernegosiasi dengan kalender global juga—dibuat setelah sistem kalender terbentuk: yang mistis mengikuti yang matematis.

13. Setan Memilih Budak

Adegan terakhir menarik karena kesopanan sang iblis, saat datang ke rumah yang masih ramai dengan pesta Gondo. Sang iblis masuk ke dalam dari pintu belakang, meminta Atmo memberi tahu Gondo, bahwa sudah waktunya untuk pergi. Gondo awalnya menolak, tetapi Gondo terpaksa meninggalkan tamunya, bertemu dengan iblis yang menjemputnya untuk dijadikan budak di dunia iblis. Di akhir narasi, diceritakan apa yang terjadi pada Gondo “mungkin akan terjadi pada para koruptor yang kini kian meraja lela di negeri ini”. Di panel terakhir, pembaca dapat melihat para budak iblis dengan wajah muram dan tidak bahagia. Suasana tempat iblis itu tampak begitu panas, dan kenyataan bahwa semua budak itu muncul tanpa sehelai benang pun, bagaikan simbol betapa mereka tidak lagi memiliki kehormatan. Semacam rasa mual akan menjadi bagian dari efek bagi pembaca di akhir cerita-gambar ini.

Antara Luar dan Lokal: Evaluasi dan Temuan

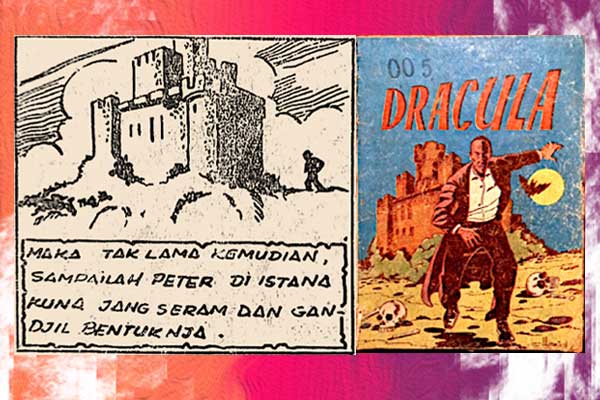

Berawal dari penggambaran dominan kastil bergaya Eropa, pembaca urban dapat diharap membandingkannya dengan kastil suram Count Dracula yang hanya mereka temui di bioskop, yang terhadapnya sudah dilakukan adaptasi ke dalam cerita-gambar Indonesia juga. Sementara wajah Atmo, seorang pelayan tunggal bagi Gondo sang pewaris tunggal, di halaman-halaman berikutnya, membawa pembaca kembali ke sesuatu yang mereka kenali: wajah lokal.

Kastil dalam Dracula, cerita-gambar tahun 1960-an, adaptasi oleh C.Hamid.

Dalam naratif, meski apa yang menimpa Gondo tampak tak bisa tertolong, dan Atmo peduli atas perilakunya, pembantu rumah tangga ini hanya berperan sebagai saksi kejatuhan Gondo. Seperti budaya setempat yang inferior terhadap pengaruh sub-budaya pendatang, bahkan punya tradisi yang begitu kuat untuk mendukung kebiasaan buruk tersebut: kepercayaan bahwa orang bisa menjual jiwanya kepada setan.

Posisi kebudayaan lokal yakni penanda kebangsawanan Jawa, terhadap puri atau kastil gaya Eropa, serta pesta-pesta Gondo yang asing, ternyata berada di pihak setan. Dengan cara ini, kerja-horor itu juga menghadirkan dua sisi mata uang: di samping pelajaran bahwa perilaku buruk akan berakhir di dunia setan, kuasa lokal masih lebih superior daripada penanda asing seperti puri dan pesta-pesta. Dapat disebutkan di sini, alat peraga setan, senjata, tampak lebih asing daripada lokal.

Bangsawan Jawa, kastil Gondo, dan senjata iblis: lokal dan global.

ituasi ini memberi paradoks lain dalam kerja-horor: budaya lokal dominan yang unggul berada di sisi buruk. Di satu sisi, kelas pekerja urban akan merasa jijik dan mual dengan identifikasi mereka pada peran Gondo, tetapi juga merasa intim dan akrab ketika mengenali sesuatu dari diri mereka sendiri: cerita hantu, yang melepaskan mereka dari situasi keterasingan kota besar.

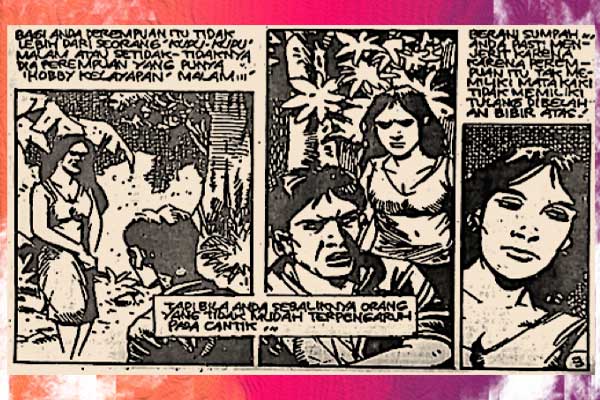

2. Arwah Gentayangan: Alur

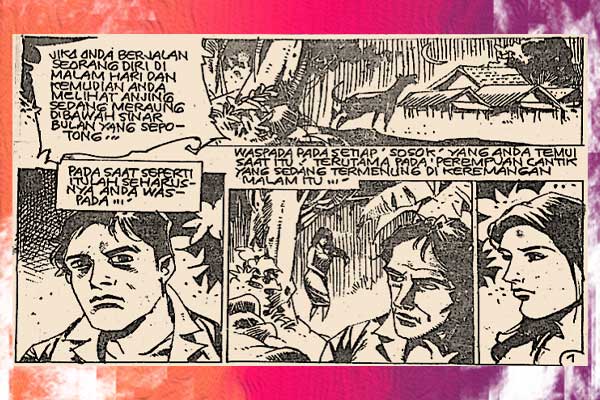

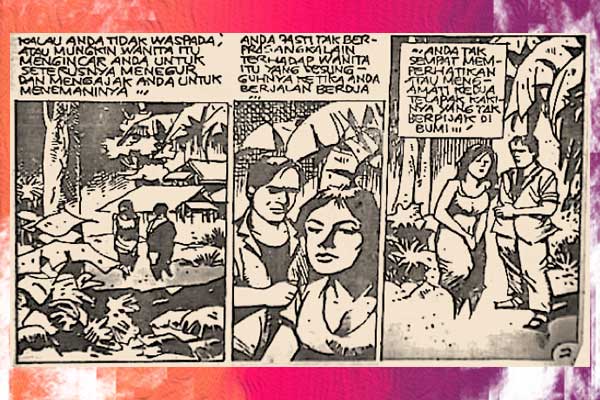

Kisah bermula dengan narator yang menyebut pembaca sebagai orang kedua, yang disebut sebagai “Anda”. Narator memperingatkan, jika Anda mendengar lolongan anjing di malam hari di bawah rembulan, Anda harus waspada, karena saat itulah Anda mungkin bertemu dengan seorang perempuan cantik berdiri dalam keremangan malam. Jika Anda (mestinya laki-laki, karena arwah gentayangan yang menggoda itu perempuan) tidak sungguh berhati-hati, Anda akan menjadi sasarannya saat ia meminta Anda untuk menemaninya, dan Anda tidak akan memperhatikan betapa kakinya tidak menginjak tanah.

Anda akan mengira dia seorang pekerja seks, atau seorang pesuka seks, yang berkeliaran di malam hari; tetapi jika Anda tidak tergoda, Anda akan tetap berteriak ketika Anda menyadari betapa dia tidak memiliki malleolus lateralis (“mata” di pergelangan kaki), dan tulang di bibir atasnya yang terbuka juga. Saat perjalanan berlanjut, Anda akan mencium bau busuk, sekaligus Anda akan mendengar tawa cekikikan. Pada puncak ketakutan Anda, tidaklah Anda sadari bahwa dia adalah roh yang suka menggoda laki-laki. Hal itu sangat umum di dunia.

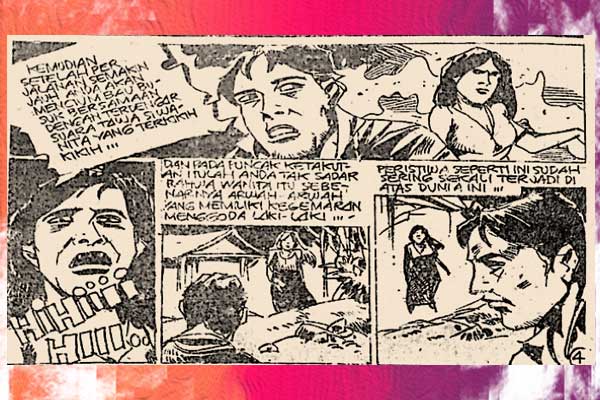

Kemudian naratornya berkata, “Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa cerita saya adalah satu-satunya kisah yang mengerikan…”. Setelah ini, narasi berkisah tentang para peran sebagai orang ketiga.

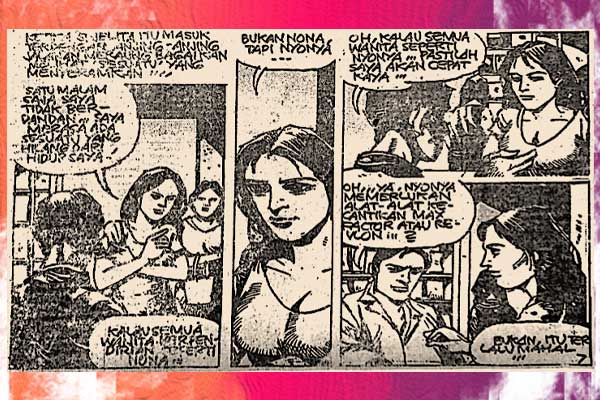

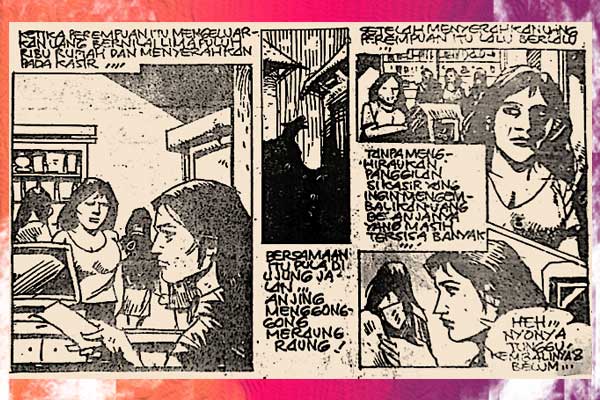

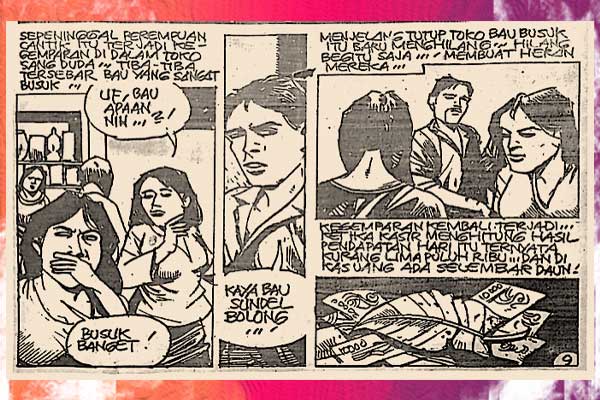

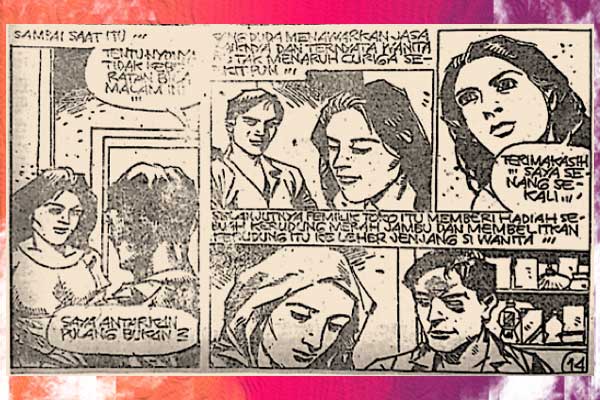

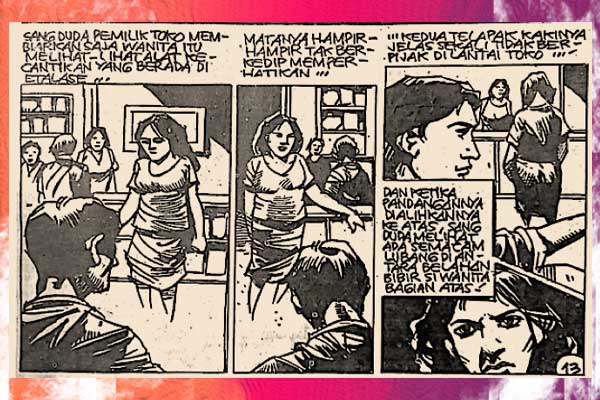

Adalah seorang duda pemilik salon kecantikan di ujung jalan kota. Malam minggu, meski gerimis, salon itu tetap ramai. Salah seorang di antaranya adalah perempuan cantik yang bermaksud membeli kosmetik murah, lalu membayar Rp.50.000,- ke kasir. Saat itu juga, terdengar gonggongan anjing dari ujung jalan. Perempuan cantik itu pergi tanpa membawa kembalian. Namun, bau busuk tercium, yang menghilang sebelum salon tutup. Sensasi baru muncul kemudian, ketika kasir menghitung uang, yang seharusnya Rp.50.000,- berubah menjadi selembar daun. Itulah daun kamboja, pohon yang biasa ditanam di kuburan.

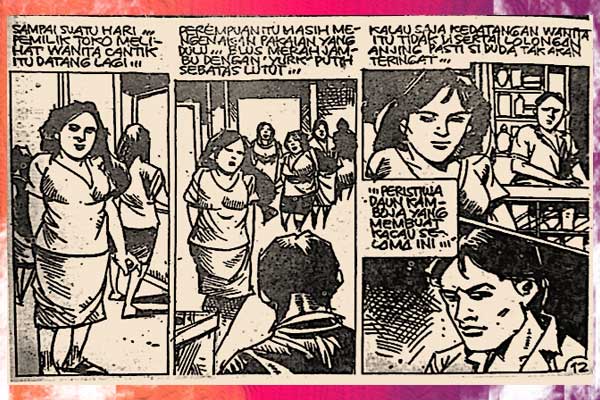

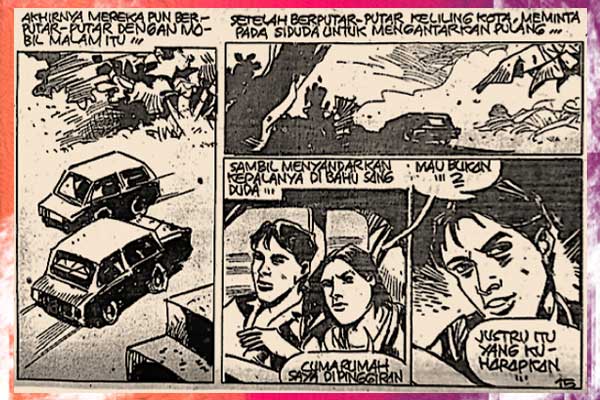

Tidak terjadi apa-apa setelah itu, tetapi sang duda sempat berpikir tentang hubungan daun kamboja dengan kuburan, sampai suatu malam dijumpainya perempuan cantik yang sama, dengan pakaian yang sama pula: blus merah jambu dan rok putih menutupi lutut. Jika sang duda tidak mendengar lolongan anjing itu, ia tidak akan ingat tentang daun kamboja.

Setelah memperhatikan baik-baik, ia menyadari bahwa kakinya tidak menyentuh tanah dan ada lubang di antara bibir atasnya yang terbuka. Jadi ia menawarkan untuk mengantar pulang, dan karena tidak ada penolakan, ia memberinya hadiah: syal merah jambu yang digunakan untuk menutupi leher jenjang.

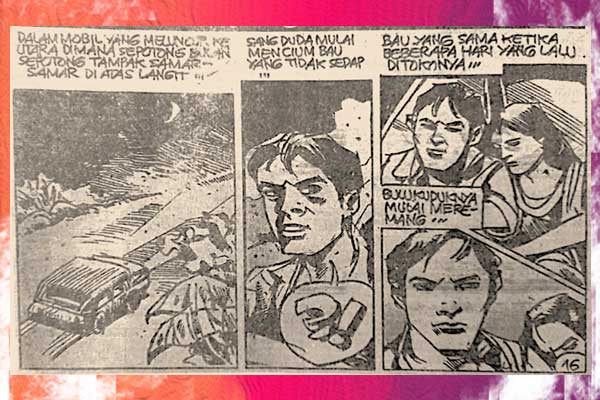

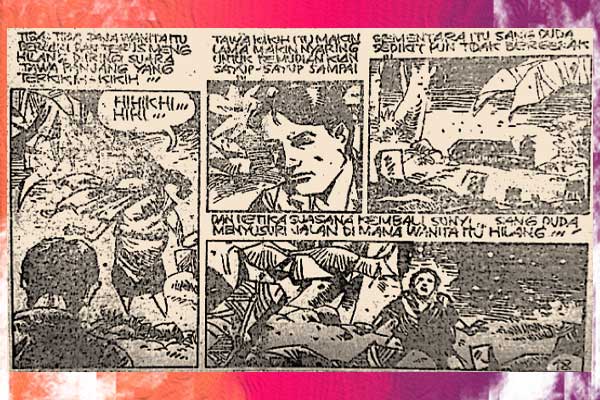

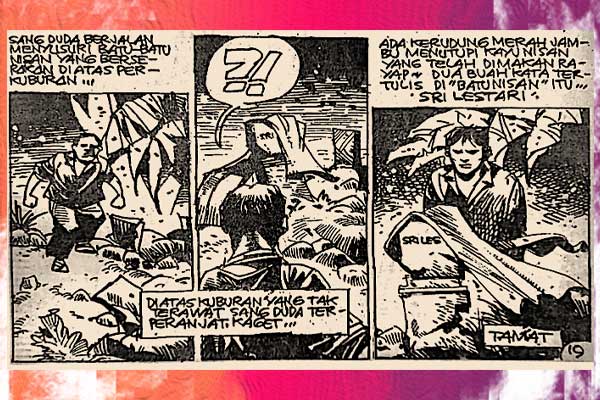

Setelah berkeliling kota dengan mobil, perempuan itu minta diantar pulang ke pinggiran kota, dan menyandarkan kepala padanya. Bulan sabit tampak kabur di langit, sementara bau busuk kembali tercium. Sebenarnya sang duda merasa takut, karena yakin perempuan itu adalah hantu, tetapi rasa penasaran membuatnya terus melaju. Sampai tiba-tiba perempuan itu minta berhenti di depan sebuah kuburan.

Perempuan itu berjalan sebelum menghilang sambil tertawa panjang. Sang duda tidak dapat bergerak, meskipun ia lantas menelusuri batu nisan, sampai menemukan selendang merah jambu di nisan tua yang kayunya telah dimakan rayap, dengan nama: Sri Lestari.

1. Anjing dan Malam

Kerja-horor ini diawali dengan anjing yang melolong di bawah bulan sabit, tetapi pencapaiannya adalah menempatkan pembaca sebagai orang kedua, sebagai “Kamu”. Cerita hantu yang spesifik dikisahkan dengan gaya sastra modern, memperkenalkan hantu perempuan yang berkeliaran di ujung jalan, seolah-olah terdapat batas antara hantu dan dunia manusia.

2. Seberapa Seramkah Hantu Itu?

Horor-seni klasik menghadirkan kesan menakutkan sebagai efek bagi pembaca, karena kemunculan hantu. Namun kemunculan hantu lokal dalam tradisi lisan, yang memengaruhi pikiran pendengar, dalam bentuk cerita-gambar ini tidak bekerja dengan mekanisme yang sama. Perempuan tanpa mata kaki akan membuat orang takut, hanya setelah terkonfirmasi sebagai hantu, sedangkan dalam cerita-gambar ini konfirmasi datang lebih dulu.

3. Pertanyaan Soal Gender

Dalam cerita ini, perempuan hantu menggoda sasaran atau korban laki-laki secara seksual atau romantis. Seberapa banyak cerita lain yang sebaliknya dalam khazanah horor-seni? Dengan segala keanehannya, selama subjek laki-laki tidak menyadari tanda-tanda spesifik dari hantu tersebut, kesan yang muncul selalu sebagai perempuan cantik. Posisi ini tidak adil dalam kesetimbangan gender.

4. Latar Urban.

Setelah sudut pandang berubah, pembaca sebagai orang ketiga, latar beralih dari tempat gelap di bagian pengantar menjadi latar kehidupan sehari-hari di perkotaan di sebuah salon kecantikan. Sekali lagi, latar yang spesifik gender, mengapa hantu menjadi satu-satunya yang disebutkan cantik? Bahkan sangat cantik. Apakah itu berarti superioritas hantu?

5. Anjing dan Cap Dagang

Horor-seni kembali hadir dengan lolongan anjing, dan tentu saja lolongan anjing-anjing ini menjadi penanda bagi mitos, sebagai kode betapa perempuan cantik di toko itu adalah hantu. Tanda simbolis ini diimbangi dengan tanda urban dari kehidupan sehari-hari: merek kosmetik Max Factor dan Revlon. Hantu itu juga menyadari harga pasaran, meski tampaknya hanya bisa membayar dengan daun kamboja.

6. Hawa Daba dan Tradisi

Ketika bau busuk menyebar di warung, sang duda sebagai pemilik warung seolah mengenalinya sebagai penanda standar bau sundel bolong, istilah bagi pengertian perempuan hantu dengan lubang di punggungnya. Meskipun sebenarnya perempuan hantu ini tidak memiliki lubang di punggung, tetapi makna yang termapankan menjadi legitimasi keberadaan mitos tersebut, sebagai peninggalan tradisi lisan dalam budaya urban, yang tidak memisahkan cerita dari kenyataan. Ini membuat daun kamboja memiliki makna yang mapan sebagai bagian dari tanaman kuburan.

7. Siap Kedatangan Hantu

Lolongan anjing membuat sang duda bisa mengaitkannya dengan tanda-tanda hantu cantik datang lagi ke toko. Kali ini pemilik yang sadar mengambil tindakan, dengan tawaran untuk mengantar pulang, bahkan memberinya syal merah jambu sebagai kesengajaan taktis. Penggambaran mobil memberi konteks kejadian kontemporer, sementara perempuan itu mengatakan rumahnya di pinggiran kota. Rayuan klasik berlangsung ketika perempuan itu bersandar.

8. Saat Ketakutan Tiba

Secara simbolis disebutkan sang duda takut ketika bau busuk itu menyebar lagi, kali ini di dalam mobil, tetapi di saat yang sama ia juga siap, terutama ketika yakin berhadapan dengan kuntilanak, roh seorang perempuan yang meninggal saat melahirkan dan muncul sebagai perempuan muda cantik dengan lubang di punggungnya. Nama yang berbeda untuk pertanda yang sama, tetapi roh ini dalam naratif tidak berlubang punggungnya. Mobil itu berhenti di depan sebuah kuburan, awal dari akhir kerja-horor.

9. Kerja Horor-Seni

Kemudian perempuan cantik itu menghilang dengan tawa cekikikan panjang, sampai sang duda tak mendengar apa pun. Setelah mengikuti arah hilangnya perempuan itu di kuburan, ia menemukan selendang pemberiannya, sebagai satu-satunya benda konkret yang nyata pada hantu itu, menutupi nisan kayu bertuliskan nama Sri Lestari. Kayu itu sudah dimakan rayap. Taktiknya berhasil. Pengetahuan yang nyata itu, dengan cara tertentu membebaskannya dari kengerian tak terjelaskan. Semacam wacana yang penalarannya melampaui mitos, tetapi tidak di luar paradigma hantu. Jadi hantu itu masih dianggap nyata.

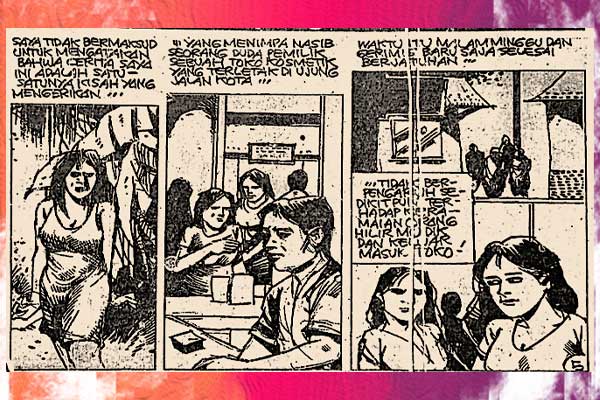

Hantu di Ruang Urban: Evaluasi dan Temuan

Sundel bolong dan kuntilanak memiliki tanda yang sama, terdapat lubang di punggungnya, perbedaannya jika sundel bolong berasal dari pekerja seks yang terbunuh, kuntilanak berasal dari ibu muda yang meninggal setelah kehilangan bayinya sebelum dilahirkan (Endraswara 2004, 162-3). Menyadari bahwa perempuan cantik ini tidak memiliki masalah dengan punggungnya, bisa saja itu adalah perempuan hantu mana pun, tetapi tidak penting untuk konteks naratif yang hanya bertujuan membuktikan dan memastikan hantu itu benar-benar ada.

Perempuan hantu di toko kecantikan

Latar modern, salon kecantikan, merek kosmetik, dan mobil-mobil adalah jenis ruang tanpa hantu di dalamnya, tetapi kesalahan manusia menghasilkan hantu yang berasal dari para korban, perempuan korban yang dibunuh oleh laki-laki. Jadi, apakah modernitas itu maskulin dan budaya lokal adalah korban feminin? Kedua hantu itu adalah pengetahuan umum dalam budaya etnik Jawa, yang orang-orangnya, sebagian besar kelas pekerja, dan membanjiri serta diserap wahana peleburan (melting pot) Jakarta.

Dikotomi keterbedaan maskulin dan feminin melintasi dikotomi modernitas dan budaya lokal, yang kemudian dari hari ke hari semakin terpinggirkan dalam gemerlap kota yang dominan, meski kemudian menemukan ruang dalam legenda urban dari cerita-cerita hantu.

Dalam pandangan ini, cerita yang ternyata bukan konflik kebaikan versus kejahatan, bahkan sedikit eksotis, meskipun tetap memenuhi persyaratan kerja-horor yang dibutuhkan, pada akhirnya menunjukkan bagaimana manusia dan hantu dapat hidup berdampingan—seperti modernitas dan budaya etnik-lokal yang hidup bersama di ruang urban melalui media.

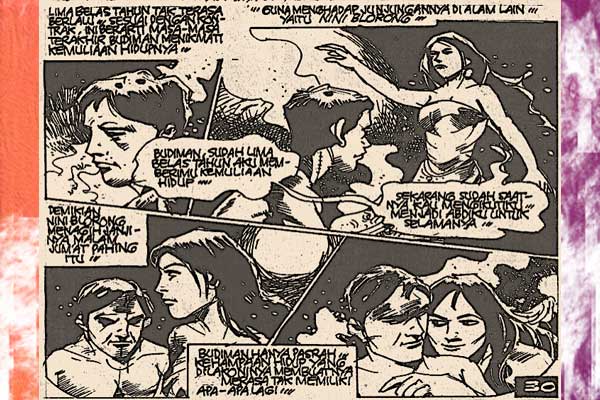

3. Blorong : Alur

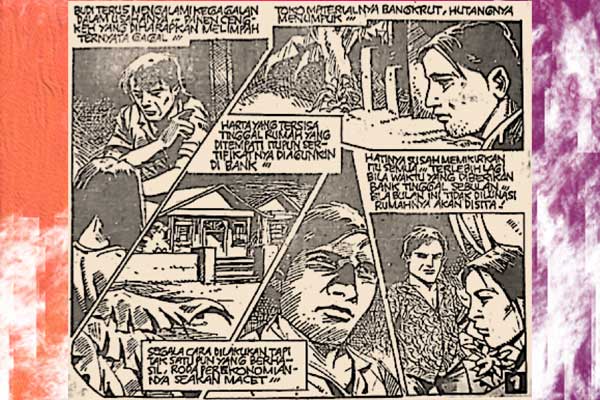

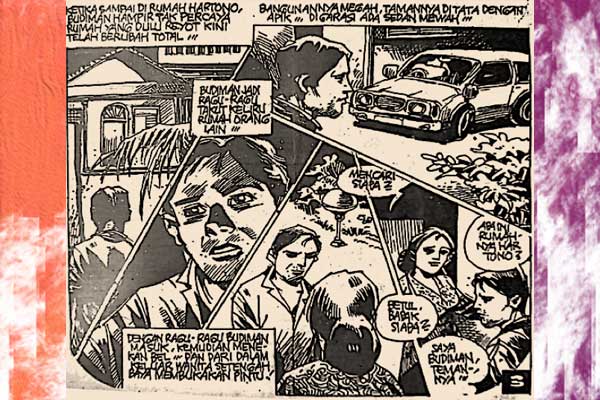

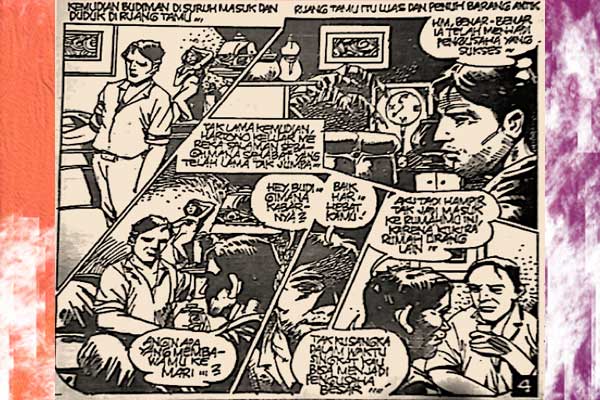

Usaha Budiman di bidang budidaya cengkeh dan bahan bangunan mengalami kegagalan, utangnya menumpuk, bahkan sertifikat rumah tempat tinggalnya sekeluarga digadaikan ke bank. Ia hanya punya waktu satu bulan sebelum bank menyita rumah. Ia pun pergi ke rumah Hartono untuk meminjam uang, dan benar-benar heran melihat betapa kayanya Hartono sekarang. Dari luar, rumah itu begitu mewah. Budiman sempat mengira itu rumah orang lain.

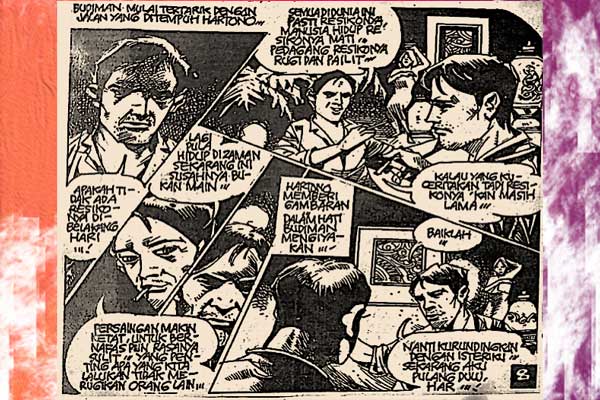

Kemewahan berlanjut ke bagian dalam, tempat Hartono melihat wajah Budiman yang murung. Mereka pun saling bercerita pengalaman masing-masing, dan sebagai sahabat karib Hartono pun menceritakan rahasia kekayaannya: ia melakukan sesuatu yang penuh risiko. “Semua yang hidup di dunia ini punya risiko mati,” kata Hartono, “sama seperti menjadi pengusaha, risikonya bangkrut.”

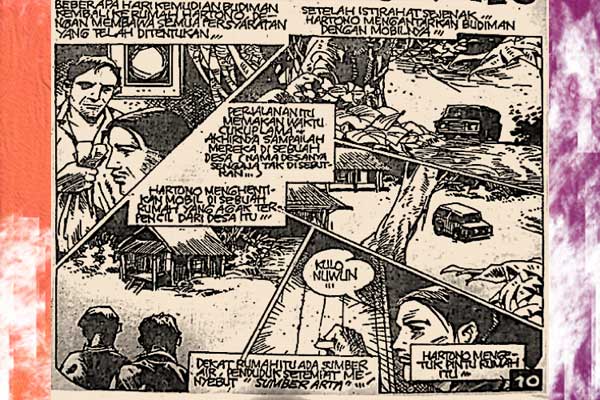

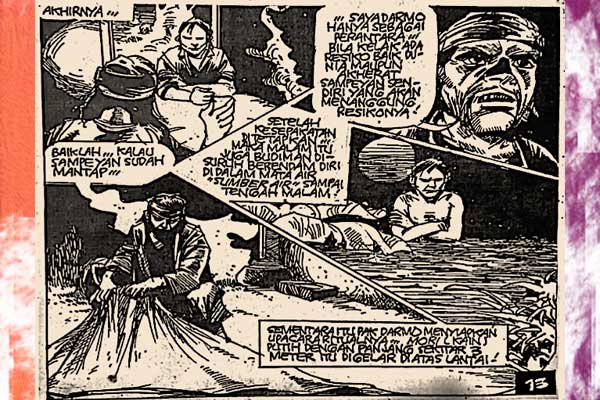

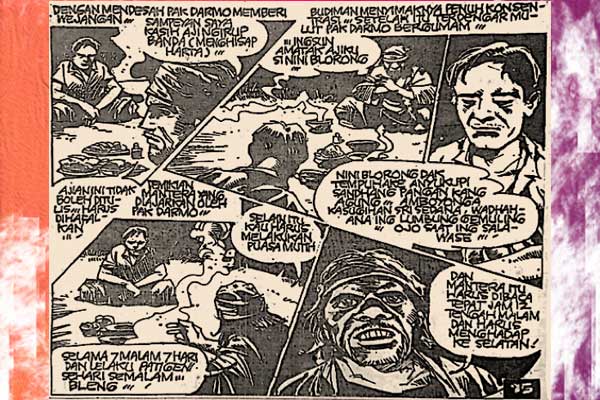

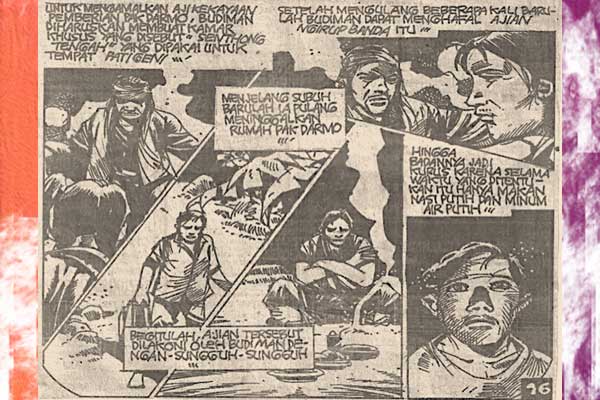

Kembali ke rumah, Budiman bertanya kepada istrinya, apakah mereka mau mengikuti cara Hartono, dan istrinya setuju, karena hidup mereka semakin sulit. Beberapa hari kemudian, ditemani oleh Hartono, Budiman pergi ke sebuah desa rahasia (mungkin karena desa itu benar-benar ada–sga), menuju ke sebuah rumah di bagian yang terpencil, dan di sana bertemu dengan Pak Darmo.

Pak Darmo bagaikan semacam agen, menguasai semua syarat ritual yang harus dilalui Budiman, jika ingin meraih apa yang disebut Pak Darmo sebagai “kamulyaning urip” (kemuliaan hidup). Pak Darmo juga menanyakan sebanyak tiga kali, apakah Budiman berani mengambil risiko, apapun risikonya, dan Budiman menjawab sebanyak tiga kali pula, bahwa risikonya akan ia terima.

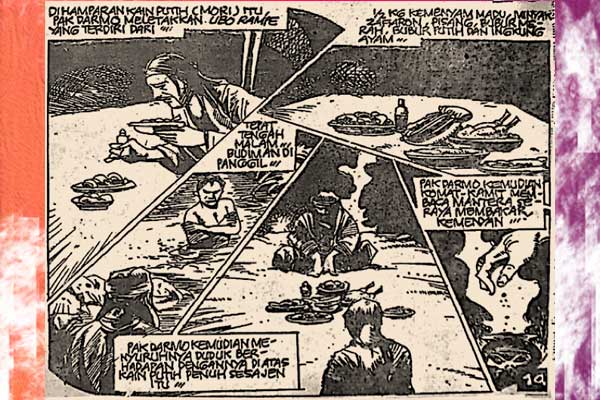

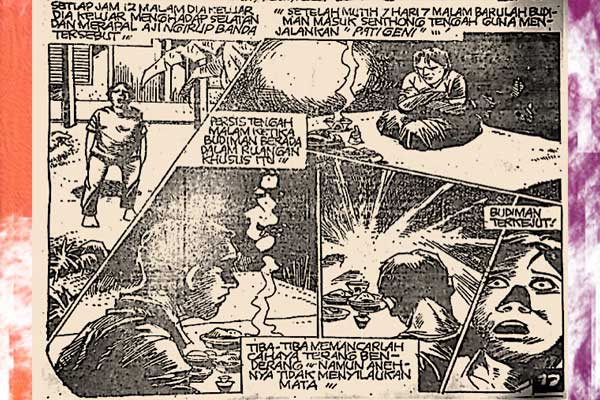

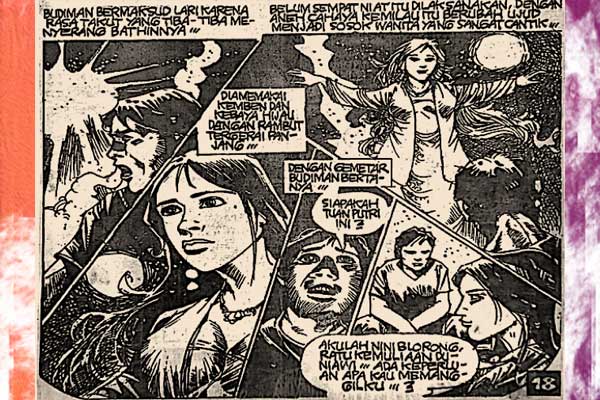

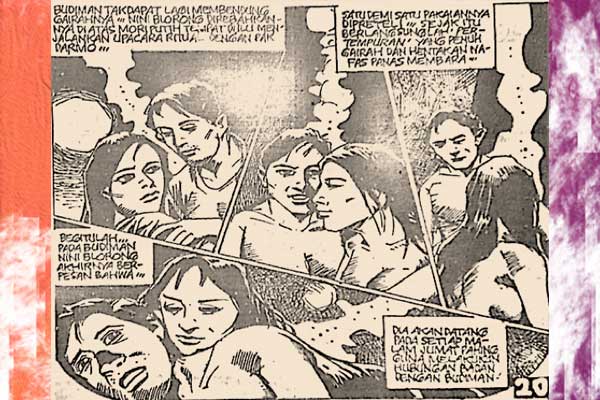

Kemudian, pada halaman-halaman baris-komik, dipaparkan ritual dengan bimbingan Pak Darmo, di antaranya mantra atau ilmu hitam yang dalam bahasa Jawa disebut Aji Ngirup Banda (Ajian Menyeruput Harta) yang ditujukan kepada setan Nini Blorong; bertapa selama tujuh hari tujuh malam, berpuasa dengan berbagai cara, dan membakar kemenyan, sampai pada suatu hari, di tengah malam muncullah Nini Blorong yang cantik jelita.

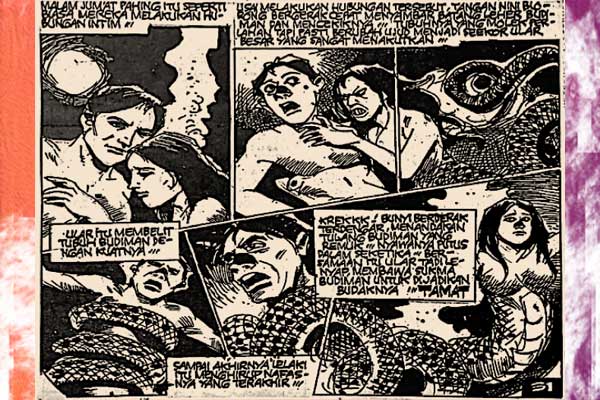

Maka setiap hari Jumat Pahing dalam kalender Jawa, Budiman bertemu dengan Nini Blorong di sebuah ruangan terkunci di rumah tersebut, mereka melakukan hubungan seksual. Setelah selesai dan Nini Blorong menghilang, akan ada uang, emas, dan berlian yang tertinggal di dalam ruangan tersebut.

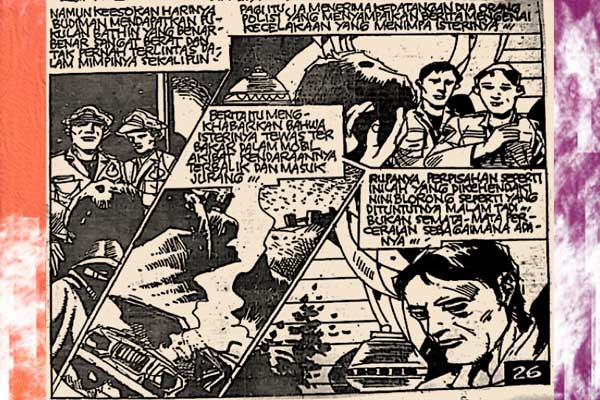

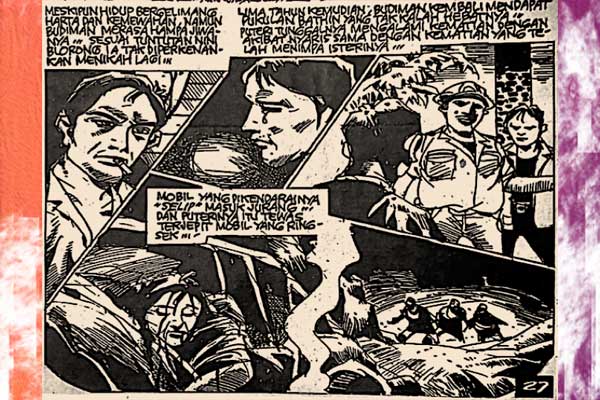

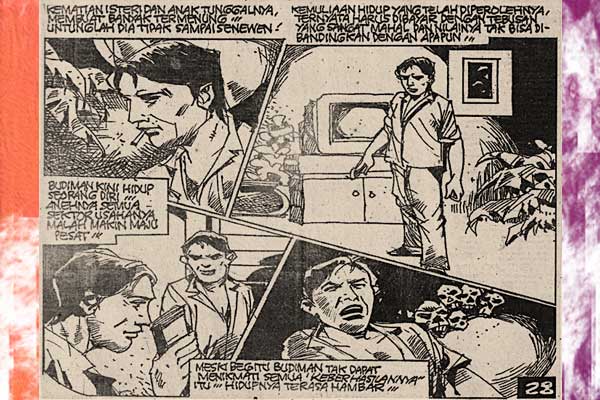

Hubungan mereka terus berlanjut, dengan ritual yang sama sampai lima tahun, dan Nini Blorong meminta pembayaran pertama Budiman sebagai imbalan atas perjanjian 15 tahun mereka, yang berarti kematian istrinya dalam kecelakaan mobil. Pada lima tahun kedua, tiba giliran putrinya, dengan kecelakaan yang sama. Budiman kehilangan semua kebahagiaannya, terusik oleh ilusi-ilusi seperti bagaimana keluarganya menjadi budak-budak Nini Blorong.

Pada akhir tahun ke-15, Nini Blorong yang cantik, yang sekarang menjadi setengah ular dari pinggang ke atas, melilit tubuh Budiman sebelum menelannya. Budiman meninggal, tetapi jiwanya tetap berada di dunia Nini Blorong sebagai budak.

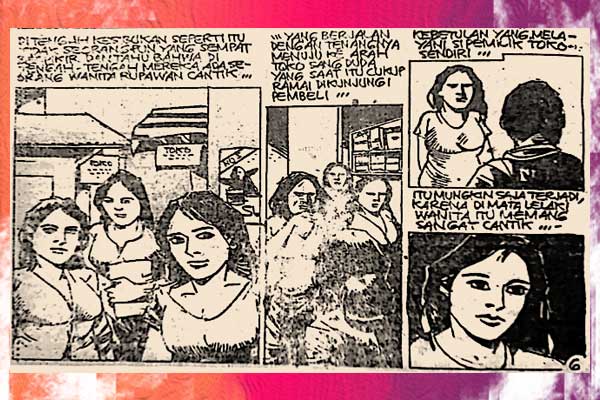

3.1. Ada Apa dengan Kemiskinan ?

Pada halaman pertama ini Budiman dikondisikan sebagai orang miskin, meskipun masih tinggal di rumah yang seperti rumah orang kaya. Jadi maksudnya tetap makan dan berpikir seperti orang kaya juga, walau sebenarnya pelaku ekonomi, yang harus berpikir kreatif di saat krisis—apa pun jenis krisisnya. Salah satunya, menerima kondisi miskin karena ini hanyalah kondisi ekonomi. Namun mentalitas budaya miskin tidak bisa menerima. Di halaman ini hanya ada wajah-wajah sedih dan muram yang juga membentuk suasana.

3.2. Cara Sukses dalam Waktu Singkat

Disebutkan bahwa Budiman, ketika meminjam uang dari Hartono, ingin bertanya tentang bagaimana Hartono bisa sukses dalam waktu singkat. Gambar memperlihatkan rumah dan mobil yang melambangkan kekayaan Hartono. Interiornya juga mendukung gagasan sukses. Jadi, itulah arti kesuksesan di sini. Perhatikan juga patung wanita setengah telanjang.

3.3. Rahasia Sukses Hartono

Hartono menceritakan rahasia suksesnya kepada Budiman. Ia melakukan sesuatu yang memang harus dibayar dengan risiko besar—tetapi yang penting di sini adalah istri Budiman setuju untuk mengambil risiko, meski tampaknya ia belum tahu apa risikonya. Seolah-olah bertahan hidup adalah segalanya, sementara mereka belum hidup di jalanan.

3.4. Rahasia Terungkap

Tanda pertama dari rahasia itu adalah rumah di daerah terpencil, di sebuah desa yang jauh dari kota—meskipun tidak begitu jelas seperti apa kota itu. Lalu, ada kata dalam bahasa Jawa, Sumber Arta (Sumber Uang).

Pak Darmo sang dukun, tinggal sendiri di rumah, menguasai ritual-ritual sampai yang paling rahasia, maupun matematika hari baik. Bagi warga kota, langkah-langkah ritual itu sudah menjadi bagian dari horor-seni, bukan ke arah menakutkan, tetapi ke arah memuakkan. Jadi, horor itu bekerja bukan hanya dengan faktor hantu, tetapi ritual itu sudah menjadi bagian dari eksistensi hantu sebelum kemunculan hantu itu sendiri. Bahwa hantu itu fiksional, meski mendapatkan pengikut, realitas ritual itu menjadi hantu yang faktual.

Konstruksi ritual yang kokoh: termasuk bermeditasi dan berpuasa di siang hari, bahkan berendam di sungai di malam hari, membuatnya lebih sah sebagai bagian dari budaya, setidaknya sub-kebudayaan orang Jawa, yang membuatnya cukup kontekstual bagi pemikiran memori kolektif.

3.5. Hantu Cantik

Nini Blorong yang berasal dari cahaya, meskipun cantik dengan rambut panjang dan pakaian adatnya, tetap saja membuat Budiman takut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Kemuliaan Duniawi. Seperti yang disebutkan secara tegas, ini seperti masalah pilihan, misalnya tidak memilih Kemuliaan Surgawi. Namun kemungkinan lainnya adalah Kemuliaan Duniawi inilah satu-satunya kemuliaan yang dipahami oleh orang-orang seperti Budiman, Hartono, dan keluarga mereka. Dianggap sebagai nilai-nilai yang benar dari suatu sub-kebudayaan

3.6. Untuk Mencintai Hantu

Budiman mengaku bahwa ia menginginkan “kemuliaan hidup” seperti disebutkan Pak Darmo, sehingga Nini Blorong meminta imbalan cinta sejatinya, yang ternyata berupa hubungan badan pada malam Jumat Pahing. Kini Budiman sudah tidak takut lagi, malah suka, dan senang saja melakukannya di tahun-tahun mendatang. Setiap minggu ia menerima uang, perhiasan emas, dan butir-butir berlian di atas kain putih polos (mori), yang secara Islam digunakan untuk mengubur orang mati. Sudah ada kode tentang risikonya setelah mati, sebagai imbalan atas “kemuliaan hidup”.

3.7. Bukan Benar-Benar Kemuliaan

Lima tahun kemudian, Budiman kehilangan istrinya, dalam suatu kecelakaan mobil sebagai bayaran atas kekayaannya; dalam lima tahun kedua ia kehilangan putrinya, dalam kecelakaan yang sama, yakni mobilnya terguling ke jurang.

Selama bertahun-tahun setelah istrinya terbunuh, sementara bisnisnya sukses, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, terutama mengetahui bahwa istrinya, dan kemudian putrinya, tewas sebagai tumbal untuk menjadi budak hantu itu. Kerja-horor di sini tidak menyajikan hantu sebagai hal yang benar-benar menakutkan, melainkan perjanjiannya, dan bahkan subjeknya, yaitu Budiman, yang rela mengorbankan keluarganya demi kejayaan yang memuakkan.

Pada tahun kelima belas, Budiman harus menyerahkan jiwanya kepada Nini Blorong, yang kini membunuh Budiman dengan tangan sendiri dan menelannya, sementara tubuhnya dari pinggang ke bawah berubah menjadi tubuh ular yang melilit Budiman. Wajah buruk rupa hantu itu kini lebih memberikan rasa mual daripada rasa takut.

3.8. Kembalinya Ritual Kuna: Evaluasi dan Temuan

Berbagai penelitian atas peran Blorong, tidak menyebutkan perihal hubungan seksual dengan calon budak laki-laki (Geertz 1976, 18; Endraswara 2004, 224; Suyono 2007, 91), sehingga unsur ini tentu muncul kemudian, mungkin dimaksudkan sebagai atraksi, seperti disebutkan secara eksplisit bagaimana mereka membuka pakaian satu per satu. Kata tersebut menyebutkan tindakan yang lebih formal, seperti “hubungan intim”, tetapi meskipun tidak vulgar, berulang kali menggambarkan kesan keduanya tanpa busana.

Horor-seni menciptakan paradoks, hantu cantik merayu protagonis, peran teridentifikasi para pembaca urban kelas pekerja terasing seperti diri mereka sendiri: yakni orang yang ingin kaya; sekaligus timbul perasaan mual, karena pemahaman akan perjanjian tersebut. Jadi perjanjian itulah yang menjadi horor, dan bekerja.

Ritual-ritual dalam naratif muncul sebagai bagian dari pencapaian baris-komik. Dengan semua rincian persyaratan dan prosesnya, cukup meyakinkan sebagai sesuatu yang sudah mapan, membuat pertentangan budaya sungguh eksis. Tampak kuna dan kokoh, posisi terpencil menempatkan sub-kebudayaan mistis sebagai perlawanan terhadap kebudayaan urban yang dominan dan cepat berubah.

Kisah ini, dengan semua ritual yang sudah dikenal, meski pembaca tidak pernah melakukannya sendiri, menjadi mitos yang memberi mereka semacam identitas, dan juga menghibur ketika mereka menyadari betapa situasi mereka tidak seburuk protagonis. Mereka bekerja keras, mungkin seperti budak, tetapi memiliki mentalitas yang lebih baik—dan ini memberi perasaan mampu bertahan hidup.

4. Kuntilanak: Alur

Dari lima hari dalam seminggu pada kalender Jawa, Jumat Kliwon adalah hari yang berkaitan dengan hantu dan roh halus. Malam itu di hari Jumat Kliwon, Agus meninggalkan rumah pacarnya pada pukul 10 malam saat hujan gerimis mulai turun. Dari lorong ke lorong di malam yang dingin tidak ada tanda-tanda kehidupan, orang-orang memilih untuk tidur di dalam selimut.

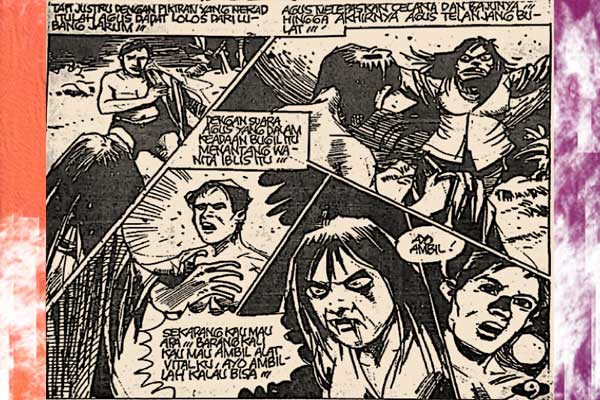

Setelah lewat pukul 12, Agus menghirup aroma harum, lalu mulai menyadari bahwa ini adalah malam Jumat Kliwon, dan ia mengira aroma itu berasal dari kuburan. Agus terus berjalan hingga 20 meter, dan melihat punggung seorang perempuan berkebaya putih, sedang duduk di pagar tembok pendek. Agus mendekatinya hingga sekitar setengah meter, tiba-tiba berhenti dan sulit menggerakkan kaki.

Saat perempuan itu menggerakkan kepala dan menatapnya, Agus gemetar karena berhadapan dengan hantu yang menakutkan. Selangkah demi selangkah perempuan hantu itu mendekatinya. Saat jaraknya hanya lima meter, Agus tiba-tiba bertekad untuk bertarung dengan tubuh telanjang itu. Jadi dia melepaskan pakaiannya. “Ambil alat vitalku,” teriaknya. Hantu itu berhenti sejenak, lalu menghilang dengan tawanya yang menakutkan.

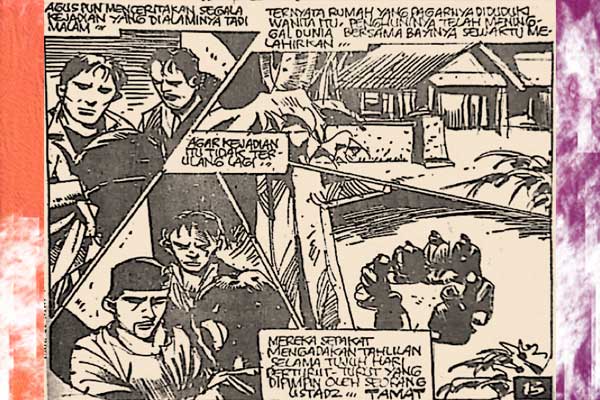

Agus kembali memakai bajunya dan berlari sekencang-kencangnya. Namun, ia pingsan di depan rumahnya. Setelah bangun, dari suara adzan ia tahu hari sudah pagi. Agus merasa seperti bermimpi. Saat ia menceritakan kejadian itu kepada tetangga, datanglah informasi: penghuni rumah di balik pagar, tempat hantu itu bersemayam, meninggal saat melahirkan bayinya yang juga meninggal.

Maka warga sekitar pun menggelar tahlilan selama tujuh hari, dipimpin oleh seorang ustadz sebagai ritus selamatan.

4.1. Naratif Sehari-hari yang Spesifik: Penyidikan

Telah tercatat bahwa kuntilanak adalah arwah seorang perempuan yang meninggal saat melahirkan, dan muncul sebagai seorang perempuan muda cantik dengan lubang di punggungnya. Meskipun judul baris-komik ini adalah Kuntilanak, tidak ada lubang di punggungnya, digambarkan jauh dari kata cantik, dan juga kata kuntilanak tidak pernah disebutkan dalam dialog atau narasinya.

Naratifnya memberi alur spesifik yang akrab, dalam kehidupan sehari-hari pendukung budaya Jawa kepada pembaca: pada malam Jumat Kliwon, berjalan sendirian di kegelapan, bertemu hantu dengan latar belakang yang dapat dikenali, sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan. Baris-komik ini sedikit berbeda dengan kunjungan ke pacar, gerimis, aroma harum yang berlawanan dengan bau busuk, dan kuntilanak yang tidak cantik. Aksi telanjang juga tidak selalu terjadi, bahwa Agus pingsan bisa jadi bagian dari pengalaman nyata, dan ritual tahlilan membawa pembaca kembali ke realitas yang lebih baik.

Variasi yang sedikit ini tidak muncul sebagai eksplorasi lebih jauh bagi cerita fiksi, baris-komik ini lebih cocok sebagai semacam tambahan untuk informasi ensiklopedis tentang dunia hantu. Namun, sebagai sebuah adegan, kejadian dengan hantu masih cukup menakutkan untuk horor-seni.

4.2. Fiksi Seperti Fakta: Evaluasi dan Temuan

Alur ceritanya yang sangat pendek menunjukkan, tidak ada ambisi untuk membuat drama yang lebih inovatif dalam kerja-horor. Namun ini juga menunjukkan keyakinan, bahwa pengetahuan standar tentang hantu itu sendiri cukup menarik untuk halaman hiburan di koran kota (city-paper).

Dalam naratif, bagi Agus dan para tetangga, hantu bukan sekadar dengan sendirinya dianggap ada, tetapi sudah ada cara baku untuk menghadapi, mengusir, dan membuatnya tidak pernah kembali untuk selamanya.

Imajinasi ini juga merupakan representasi budaya, dalam hal ini yang dianggap sebagai budaya Jawa, meskipun dengan unsur Islam. Fiksi adalah fakta dari eksistensi suatu kebudayaan, yang oleh para pendukungnya dianggap sebagai representasi politik identitas mereka. Kisah hantu adalah khazanah budaya mereka.

Demi Cinta atas Hantu: Evaluasi Umum dan Simpulan

Setidaknya terdapat tiga wacana yang bekerja dalam survai singkat ini, (1) kerja-horor; (2) budaya lokal; (3) koran urban. Dalam evaluasi berikut, dengan keterkaitan wacana-wacana yang bekerja, penyurvai menggunakannya untuk mengamati kasus-kasus secara terpisah, sebelum mencapai evaluasi umum untuk menarik simpulan.

1. Fenomena Paradoks

Hantu-hantu, objek horor-seni, adalah tanggapan ambivalen, karena sebagai pelanggaran kategori-kategori budaya yang berlaku, mereka mengganggu dan menjijikkan, tetapi pada saat yang sama juga objek daya tarik, ketika melanggar kategori pemikiran yang berlaku. Ambivalensi yang menunjukkan paradoks horor sudah dapat ditemukan dalam objek-objek seni-horor itu sendiri yang menjijikkan dan mempesona, menjijikkan dan atraktif karena sifatnya yang anomali (Carroll dalam Jancovich 2005, 39).

Seberapa paradoksal hantu-hantu dalam empat cerita hantu yang diperiksa ini? Sekutu Iblis menghadirkan paradoks antara bangsawan Jawa tampan dan setan menakutkan; Arwah Gentayangan berkisah tentang wanita cantik, yang ternyata kuntilanak dengan bau busuk; Blorong adalah hantu cantik, yang pada akhirnya menjadi sangat buruk rupa; sedangkan hantu dalam Kuntilanak tampil buruk dari awal hingga akhir.

Dengan begitu terdapat tiga cerita yang paradoksal, sedangkan bersama yang keempat terdapat dua-setengah (1/2 x 3 +1) kesamaan.

Adapun rinciannya: paradoks rasa jijik dan terpesona yang tidak melekat pada hantu, tetapi (1) pada subjek atau protagonis dalam Sekutu Iblis ketika ia hampir selamat dari perjanjian mengerikan, tetapi melakukan kesalahan fatal karena kebiasaan buruk; (2) pada fakta syal merah jambu dalam Arwah Gentayangan, yang mengarahkan kepada tafsir kuntilanak cantik adalah arwah Sri Lestari; (3) kembali lagi pada protagonis di Blorong, ketika ia menderita setelah menyadari nasib keluarganya; dan (4) dalam kasus Kuntilanak, yang tidak ada paradoksnya, melainkan hanya jijik saja, perlakuan standar terhadap hantu adalah temuan menarik, sehingga bersama tiga paradoks dari horor-seni sebelumnya dapat memindahkan wacana ke aspek horor regional.

2. Horor Lokal-Regional: Mistik Hitam dan Putih

Horor-seni secara historis asing di Indonesia, tetapi seiring media massa seperti komik dan film menjadikannya bagian dari budaya urban, hantu-hantu lokal-regional dan semua ritual untuk mengundang atau mengusir hantu, menjadi sub-kebudayaan yang berlaku sebagai infiltrasi ke dalam dominasi budaya global. Dengan sebagian besar tanda budaya Jawa tersebar pada keempat cerita, perlu diperiksa posisi mitos hantu dalam aspek mistis dari kebudayaan Jawa tersebut.

Terdapat empat tingkatan samadi (semacam meditasi) dalam kehidupan spiritual orang Jawa, yaitu (1) untuk tercapainya tujuan-tujuan sementara yang bersifat destruktif melalui ilmu hitam; (2) untuk peningkatan daya yang amat besar demi tercapainya tujuan-tujuan positif tertentu; (3) untuk mengalami tersingkapnya rahasia-Ada; (4) untuk melepaskan diri secara total dari keinginan-keinginan duniawi (Holt tentang Mangkunegara VII dalam Mulder 1983, 25-6).

Membandingkan semua tingkatan dengan keempat naratif, samadi dalam Sekutu Iblis dan Blorong adalah tingkatan 1, tahlilan dalam Kuntilanak adalah tingkatan 2; sedangkan apa yang terjadi dalam Arwah Gentayangan adalah hasil penalaran logika kuasi-modern (masih “seperti” modern), sebagai paradoks tersendiri.

Sebagian besar tingkatan aspek mistik ini seperti tidak ada yang bisa diteladani, sehingga penting untuk mengambil sisi etis, bahwa jalan yang keliru bagi kehendak yang keliru semestinyalah terhukum, meskipun hantu dalam Sekutu Iblis dan Blorong tetap menang. Posisi manusia dan hantu dalam Arwah Gentayangan dan Kuntilanak seperti win-win solution, karena hantu-hantu diharapkan tetap berada di tempatnya, meski manusia dan hantu tampak dapat hidup bersama.

Persoalan di sini bukanlah tingkatan, melainkan identitas. Praktik animisme-magis sebelum masa Śaiva-Buddha masih memberi inspirasi untuk memberi makna lokal-regional bagi kehidupan bersituasi modern, tidak hanya dalam kasus budaya Jawa, tetapi juga budaya-budaya lain. Indonesia modern tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan pengaruh kuat konsepsi mistik tentang Ada, sinkretisme terberi atau bawaan, dan toleransi spiritual. Maka munculnya tanda-tanda mistik kuno—seperti cerita-cerita hantu dalam baris-komik—dapat dimaknai sebagai perjuangan menghadapi situasi kekacauan (chaos) kontemporer, dengan secara sadar membangkitkan kembali identitas budaya (ibid., 116-7).

Fenomena regional ini, yang terkait dengan fakta bahwa Indonesia pernah mendapat pengalaman dengan kolonialisme, sehingga berada dalam situasi pasca-kolonialisme, cerita-cerita hantu dapat menjadi media untuk memetakan kegelisahan kontemporer.

Kalau pun ada kualitas kreatif, setidaknya akan berfungsi dengan dua peran yang saling bertentangan: sebagai memori tandingan (counter memory), yang memecah belah kolonialisme dan menghasilkan perbedaan; dan sebagai memori kolektif (collective memory), yang secara positif bertransformasi, bergerak menuju rekonsiliasi (Huggan dalam Gelder 2000, 350). Keempat cerita hantu di koran kota Pos Kota tentu mewakili keduanya.

3. Cerita-Cerita Hantu dalam Pos Kota

Harian Pos Kota digolongkan sebagai pers populer (popular press), kebalikan dari pers—yang berorientasi kepada—mutu (quality pers), dan karena pers populer juga dianggap sebagai bagian dari budaya populer, dengan segala perbedaannya, kedua jenis pers ini mengandalkan kiat yang sama, yaitu bercerita (Dahlgren dalam Storey, 1996: 75). Akan tetapi, perbedaannya bukan pada kualitas pengetahuan atau informatifnya, melainkan pada pertentangan antara pengetahuan populer dan pengetahuan dari blok-kuasa (power-bloc), tempat politik pers populer terletak pada oposisi terhadap yang normal dan resmi (Fiske dalam ibid., 77-9).

Itulah sebabnya, selain daya tariknya bagi kalangan bawah, Pos Kota unik karena juga menjadi sumber rasa malu bagi kalangan menengah Indonesia, apabila kebetulan memegang korannya (Siegel, 2000: 42). Jadi, kisah-kisah hantu dalam Pos Kota juga merupakan bagian dari sebuah konsep, bahwa informasi pers populer bukanlah sebuah sistem pengetahuan yang hakiki, tetapi sebuah proses yang hanya bekerja dalam hubungan politik dengan pengetahuan lainnya (Fiske dalam op.cit., 78-9).

Dalam posisi ini, horor-seni dalam cerita hantu, sebagai baris-komik, tidak dituntut untuk menjadi begitu berseni seperti yang disukai kelas menengah, bukan hanya karena konsep pascamodern tidak pernah mengakui dikotomi seni tinggi dan rendah, tetapi karena pengetahuan lain tentang hantu terlalu efektif sebagai antinomi terhadap pengetahuan dari blok-kuasa. Menjadi bagian dari budaya regional, membuatnya lebih relevan dari sebelumnya, meskipun kelas pekerja perkotaan hanya secara tak-sadar merasa politik identitas mereka terhadirkan kembali dalam marginalisasi mereka di kota.

4. Politik Hiburan: Simpulan

Kebudayaan ibarat rumah jiwa. Seseorang akan merasa tenteram ketika nilai-nilai di sekitarnya mapan, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya dapat diukur dengan standar yang mereka ketahui, yang membuat kehidupan cukup jelas tanpa gangguan apa pun. Namun, bahkan tanpa fenomena perkotaan, dalam setiap kebudayaan selalu ada tindak perlawanan dari kelompok-kelompok yang terbawahkan (subordinated group) terhadap wacana kelompok dominan, yang akan bernegosiasi demi hegemoni, menjadikan kebudayaan sebagai situs perjuangan ideologis berkelanjutan (Storey, ibid., 4)

Di kota urban, sebagai wahana peleburan berbagai budaya etnis, dengan gagasan modernitas yang memengaruhi perubahan di setiap lapisan, situasi berkembang cepat ke tempat setiap kebudayaan beradaptasi untuk mencapai kesetimbangan kompromis. Dalam perjalanan untuk mencapainya, negosiasi menjadi proses memberi dan menerima (Gledhill dalam Storey, ibid., 68). Betapapun, banyak hal yang hilang dalam proses, yang juga berarti terdapat perjuangan re-kreasi dan re-vitalisasi atas yang tersisa, seberapa jauh pun kemungkinannya.

Cerita-cerita hantu dalam Pos Kota, spesialis berita-berita kriminalitas, diawali pembunuhan fenomenal oleh “penembak misterius” pada 1983-1984, ketika para penjahat menjadi hantu yang dimusnahkan kebijakan rahasia resmi, yang—berbeda dengan nasib hantu “nyata”—sebaliknya menghadirkan tingkatan teror baru.

Aksi superioritas terhadap kaum kriminal, secara politis menunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa, yang tanpa penjelasan terbuka melahirkan hantu baru, yang seolah baru bisa terusir pada 1998. Ternyata kekerasan Mei 1998 masih menyisakan trauma setelah hantu-hantu terusir.

Ini membuat kelanjutan cerita hantu di milenium baru (2001/2003) punya makna yang perlu dikaji.

Empat cerita hantu sebagai baris-komik dalam Pos Kota: politik hiburan

Keempat cerita hantu ini memiliki variabel-variabel kerja-horor sebagai naratif horor-seni. Secara keseluruhan, terdapat perbandingan kata akhir: dalam Sekutu Iblis dan Blorong, manusia menjual jiwa mereka untuk kemuliaan duniawi sementara, sebuah alur tipikal; sementara Arwah Gentayangan dan Kuntilanak juga menggunakan alur tipikal, tetapi kali ini menggambarkan bagaimana manusia dan orang mati berhubungan—sebenarnya manusia pada akhirnya lebih unggul daripada orang mati. Dua alur terakhir ini melakukan kontestasi dua alur sebelumnya, bahwa manusia tidak selalu kalah dalam pertempuran dengan setan.

Dari deskripsi kerja-horor dalam konsep, bahwa di samping tatanan normal yang bertahan, selamat, dan menang di akhir, ada pula yang menang sebagai abnormal. Terdapat fakta bahwa relativisme bekerja. Temanya beragam, terkait dengan permainan kuasa dalam kehidupan faktual—sehingga salah satunya perlu menyebutkan masa depan para koruptor di negara ini pada akhir cerita.

Dengan cara ini, kelas pekerja secara politis dapat melakulan identifikasi diri, tetapi itu hanya satu dimensi dalam lapis-lapis makna. Hantu-hantu dalam baris-komik menawarkan kepada mereka kode-kode budaya, khususnya Jawa, yang dalam rasa mual atau jijik terberi seni-horor, menghidupkan kembali latar belakang budaya dalam diri mereka, yang hancur dalam kehidupan sehari-hari di kota.

Dalam hubungannya dengan konstruksi hantu misterius akibat pembunuhan fenomenal tahun 1983-1984, atau hantu terbaru Mei 1998, hantu etnis regional dengan versi paling seram atau menjijikkan ini justru menjadi hantu yang bersahabat. Hantu yang lebih baik, menampung pelarian diri dari kenyataan, bahwa jenis kebudayaan yang dijalani oleh jiwa mereka, tidak benar-benar terasa seperti milik mereka.

Berikut adalah analogi yang berlangsung pada Februari 1914, ketika surat kabar Bromartani di Surakarta memuat cerita tentang seorang perempuan dari daerah pinggiran Laweyan, melihat Nyai Blorong di dalam sumurnya. Dalam kebangkitan Laweyan sebagai pusat pedagang Muslim, Nyai Blorong diposisikan sebagai hantu alternatif, dalam tradisi kebudayaan tandingan, untuk melawan Nyai Pembayun, perempuan super mistis dari Keraton Surakarta (Kuntowijoyo 2004, 67-8).

Dengan cerita-cerita hantu sebagai baris-komik gubahan Den Dhika Kamesywara di Pos Kota, pada tahun-tahun pertama milenium baru, paradoks horor-seni bekerja sebagai memori tandingan dalam politik hiburan.

———

Sekadar Bacaan

Carroll, Noel. The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, New York and London: Routledge, 1990.

Echols, John M., Hasan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris. An Indonesian-English Dictionary. Updated Third Edition.

Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018

Endraswara, Suwardi. Dunia Hantu Orang Jawa. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2004.

Geertz, Clifford. The Religion of Java. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976 Gelder, Ken (ed.).

The Horror Reader. London and New York: Routledge, 2000.

Hamid, C. Dracula. (n. p., n. d.).

Jancovich, Mark (ed.). Horror, The Film Reader. London and New York: Routledge, 2002.

Kamesywara, Den Dhika. Sekutu Iblis. Jakarta: Harian Pos Kota, February 8th — n. d. May 2001.

……………………………………. Arwah Gentayangan. Jakarta: Harian Pos Kota, May 30th — August 12th 2001.

…………………………………….. Blorong. Jakarta: Harian Pos Kota, May 9th — June 28th 2003.

…………………………………….. Kuntilanak. Jakarta: Harian Pos Kota, June 29th — July 22th 2003.

Kuntowijoyo. Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915. Yogyakarta: Ombak, 2004.

Mulder, Niels. Kebatinan dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa:Kelangsungan dan Perubahan Kulturil.

Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1983.

Prawiroatmodjo, S. Bausastra Djawa-Indonesia. Surabaya:Penerbit Express & Marfiah, 1957.

Siegel, James T. Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan Kriminalitas. Translated by Noor Cholis.

Yogyakarta: LKiS, 2000.

Soebekti, Encup., et al (ed.). Pos Kota: 30 Tahun Melayani Pembaca. Jakarta: Litbang Grup Pos Kota, 2000.

Suyono, Capt. R. P. Dunia Mistik Orang Jawa: Roh, Ritual, Benda Magis. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Storey, John. Cultural Studies & The Study of Popular Culture: Theories and Methods.

Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996.

——–

*) SENO GUMIRA AJIDARMA, partikelir di Jakarta.

Copyright baris-baris komik © Den Dhika Kamesywara 2001, 2003 / Pos Kota.