Dari Nungki Sampai Nashar (Riset Artistik: Ilmiah & Naluriah)

Oleh Seno Gumira Ajidarma

Dalam perbincangan tentang riset artistik ini, saya mencatat dua pendekatan, yang akan dibandingkan untuk melihat keberadaan dua gejala: ilmiah dan naluriah.

Kenyataan bahwa subjek pendekatannya merupakan dua bidang seni berbeda, kiranya tidak mesti menjadi masalah, karena yang ditengok di sini perbandingan atas prinsip-prinsip pendekatan, dan bukan pendekatan dalam spesifikasi bidang seni.

Adapun korpus dua pendekatan ini adalah bagian dari proses kreatif Nungki Kusumastuti sebagai penari; dan proses kreatif Nashar sebagai pelukis.

Penari Nungki dalam “Pulung Gelung Drupadi”

Dalam lakon “Pulung Gelung Drupadi” (koreografi Wasi Bantolo) pada 2014, penari Nungki Kusumastuti mendapat peran sebagai tokoh Drupadi.

Seperti diketahui, karakter Drupadi sebagai perempuan sangatlah kompleks. Sumber ceritanya saja dilematis, antara parwa Jawa Kuna yang teracu ke versi Sansekerta (bersuamikan kelima Pandawa) dan versi Jawa Baru (suaminya hanyalah Puntadewa, meski diam-diam mencintai Arjuna). Mampu menggugat suami yang mempertaruhkannya dalam judi, meski tetap mengikutinya terlunta-lunta di dalam rimba, sementara keberdayaan dendam perempuan diperlihatkan dengan sumpah keramas darah.

Bagaimanakah caranya menghayati kepribadian Drupadi, dengan tujuan menarikannya? Untuk adegan kunci, yakni usaha penelanjangan Drupadi oleh Dursasana, relief adegan itu diperiksa ke Candi Jago, untuk mencari bahan gagasan penguraian kainnya. Dari Candi Kraton Baka, eksplorasi gerak tari putri Jawa dilakukan, dalam kondisi ruang abad ke-8, lengkap dengan pemotretannya, sampai mendapatkan bentuk akhir bagi pemanggungan. Sementara catatan-catatan lama tentang gerak tari Bedhaya dibuka kembali, para penari Bedhaya senior pun diwawancarai. Proses selengkapnya, riset artistik sampai gladi kotor mencapai waktu 6 bulan, meski hanya untuk pertunjukan 3 hari.

Dalam penafsiran, Nungki membaca buku kajian maupun fiksi tentang Drupadi, selain membaca tentang perempuan, istri, dan ibu, karena peran Drupadi yang diperankannya bukanlah yang berdarah dan berdaging dari kehidupan sehari-hari, melainkan yang hadir sebagai metafor—yang berarti kemungkinannya berganda. Dalam produksi, diskusi intensif berlangsung antara setiap elemen pendukungnya, yang dalam hal ini masing-masing menuliskan pemikirannya demi stimulasi produksi estetik.

Penguraian Kain Drupadi oleh Dursasana:

Relief & Eksperimen Koreografi

Drupadi dan Kainnya di Panggung

Gerak Tari dalam Kondisi Ruang Abad ke-8

Hasil Akhir “Pulung Gelung Drupadi” di Panggung

Pengungkapan karakter Drupadi oleh penarinya, tidak cukup mengandalkan kemampuan menari gaya Jawa, melainkan penjiwaan berdasarkan penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tanggung jawab di sini adalah kemampuan memberi argumen penafsiran, berdasarkan kepustakaan maupun riset lapangan secara sistematis, sebagaimana dapat diharapkan dari disiplin kesarjanaan (Antropologi Tari dan Sejarah)—sebagai bagian integral produksi gubahan seni.

Penari Nungki Kusumastuti

Pelukis Nashar dalam Periode Perahu

Dalam masa yang dapat disebut sebagai Periode Perahu, pelukis Nashar mendapat pertanyaan: “Apa yang hendak kaucari pada perahu-perahu, hingga kau getol sekali bolak-balik ke Kali Baru? Apa kau tidak bosan? Kenapa kau terikat sekali pada perahu di Kali Baru itu?”

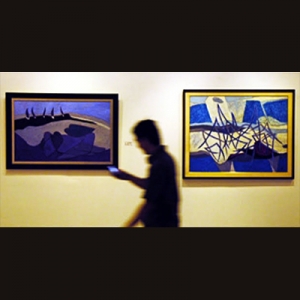

Bentuk-bentuk perahu lukisan Nashar

Demi kepentingan perbincangan tentang pendekatan, saya menyalin jawaban Nashar selengkapnya, dengan penebalan pada wacana yang relevan.

“Memang, aku berulang-ulang datang ke Kali Baru seperti kaulihat dalam mata kepala kau sendiri. Dan aku berulang-ulang melukis perahu. Di sana, di Kali Baru, aku menyaksikan suatu kehidupan manusia dan alamnya. Malahan, aku ingin lebih jauh lagi daripada hanya menyaksikan saja. Karena aku tak suka cara memandang kehidupan dan alam ini sebagai orang yang berjiwa turis. Aku ingin kehidupan dan alam ialah aku sendiri. Aku ingin untuk tidak menjadi orang asing yang datang sebentar lalu pergi menghilang lagi. Sebab itulah aku datang berulang-ulang ke tempat yang sama, kemudian berulang-ulang melukis objek yang sama. Melalui pandangan mata, aku nikmati tiang-tiang yang menjulang ke langit, di atasnya berkibar bendera-bendera kecil beraneka ragam warnanya, badan-badan perahu yang berdempet sesak, sedang manusia-manusianya pulang-pergi, sibuk dengan urusannya masing-masing. Apa artinya ini semua? Karena aku sering datang ke sini, lama-kelamaan aku jadi betah. Barangkali hanya inilah yang bisa aku katakan: kebetahan inilah yang kucari. Tempat ini sudah menjadi kampung sendiri. Hal ini akan lebih terasa lagi jika aku sudah lama tidak datang-datang lagi ke tempat ini. Terasa sekali rasa kerinduan itu. Seperti kerinduanku untuk datang lagi ke Bali, di mana aku pernah tinggal selama satu tahun. Atau ke tempat-tempat lain yang pernah aku lama tinggal.

Aku banyak melukis perahu. Ketika melukis perahu-perahu itu dengan oilpastel, perjuanganku ialah menghindari segala macam pertanyaan yang timbul: apa ini, apa itu, kenapa begini, kenapa begitu, dan lain-lainnya. Usahaku untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu, ialah untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada segala-galanya, pertanyaan ialah tanda keraguan.

Jadi, Kawan, jika aku berhasil betah dengan objek yang aku lukis, kemudian aku bisa mengatasi gangguan-gangguan berupa pertanyaan yang timbul dalam diri, di saat itulah aku mendapat kemenangan atas diriku sendiri dan kemenangan ini ialah suatu kebahagiaan.

Uraian Nashar dalam Surat-surat Malam yang mashur itu jelas menunjukkan terdapatnya riset, yang disadarinya perlu dalam kerja seninya, dan karena itu pendekatannya pun merupakan riset artistik: memperhatikan yang estetis untuk dilukis, tetapi juga lingkungan hidup dan lingkungan sosialnya, karena penghayatan atas subjeknya memang merupakan unikum pendekatan dalam penggubahan seni. Dengan kata lain, dalam ungkapan, “Aku ingin kehidupan dan alam ialah aku sendiri,” sebetulnya Nashar ingin melukis “dari dalam”.

Pemandangan yang ditatap dan dilukis bukanlah objek yang terpisah dari pelukisnya, melainkan pelukis itu berada di dalamnya—dan dari sudut pandang itulah ia melukisnya.

“… kehidupan dan alam ialah aku sendiri.”

Tentu sudut pandang ini bukanlah dalam konteks pemandangan optis yang objektif, melainkan estetis, karena mata yang bekerja adalah mata subjektifnya, pandangan mata yang terkonstruksi konteks, politik, dan momen-momen historisnya sebagai subjek sosial. Namun Nashar tidak mengatakannya secara analitik, karena pendekatannya bukanlah ilmiah, melainkan naluriah.

Dengan kata lain, pendekatan riset yang tidak ilmiah pun bisa—dalam semangat modernitas bahkan wajib—dipertanggungjawabkan, dalam format yang juga tidak perlu ilmiah.

Pelukis Nashar

Ilmiah dan Naluriah: Berbeda dan Setara

Perbandingan ini tidak bermaksud menyatakan bahwa yang ilmiah lebih tinggi daripada yang naluriah, atau bahwa yang naluriah lebih benar daripada yang ilmiah, karena kedudukannya memang tidak kompetitif—masing-masing merupakan konstruksi wacana yang berbeda, tetapi agaknya dalam proses hegemoni pada situs perguruan tinggi seni di Indonesia, berlangsung pergulatan antarwacana.

Proses pendekatan ilmiah, sebagai bagian dari disiplin perguruan tinggi seni, adalah risiko modernitas, tempat setiap tindakan mendapat kewajiban untuk mendapat penjelasan bernalar yang teruji, sebagai representasi tanggung jawab etis. Apabila kemudian perguruan tinggi seni memberlangsungkan pembelajaran sistematis, segenap kemangkus-sangkilan (efektivitas dan efisiensi) disusun demi pembobotan kualitas produk sistematika tersebut, yakni sarjana seni.

Sepintas lalu tampak seperti pabrik ban berjalan, bahwa setiap tahun harus ada lulusan. Pada titik ini justru terbukti, sistem ini hanya akan mungkin bekerja dengan baik dan menghasilkan produk berkualitas terbaik, jika materi bahan mentah atau objek sistematika pembelajarannya memenuhi kriteria yang menjadi tujuannya: sarjana seni sebagai seniman terbaik. Artinya, jika bahan mentah kurang sesuai dengan kriteria tujuannya, dan tetap “harus ada lulusan”, produk sistematika perguruan tinggi seni hanya akan melahirkan sarjana seni abal-abal.

Lantas apakah kiranya yang menjadi kriteria bahan mentah, alias notabene calon sarjana seni, yang dimaksud? Secara ringkas, kesarjanaannya membutuhkan kemampuan daya nalar yang mempersyaratkan kecerdasan; kesenimanannya membutuhkan keberdayaan artistik, yang mempersyaratkan kepekaan terhadap segala sesuatu yang bersifat estetis. Artinya, kecerdasan dan kepekaan.

Sementara penalarannya menjawab tantangan ilmiah, kepekaan naluriahnya menjawab tantangan estetik. Dalam sistematika akademis, sarjana seni menggubah ungkapan artistik, dan mempertanggungjawabkan gagasannya dalam format makalah, skripsi, tesis, disertasi teruji—ini merupakan etika perguruan tinggi seni sebagai lembaga ilmiah.

Di luar konteks perguruan tinggi pun, seorang seniman modern, dalam format akademis maupun non-akademis, ditulis maupun tidak ditulis, mempertanggungjawabkan gubahan, dengan perbincangan atas gagasan di balik gubahannya. Tanggung jawabnya ini diberlangsungkan dalam etika dunia modern, bahwa yang keberadaannya sahih itu dapat dijelaskan melalui penalaran argumentatif.

Jika kita bandingkan kembali proses kreatif koreografi “Gelung Pulung Drupadi”, dan proses kreatif “Periode Perahu”, maka prosedur modernitas itu dilakukan oleh keduanya yang sama-sama mementingkan riset intensif, dan berkepentingan pula mempertanggungjawabkannya—sebagai bagian dari dialektika yang mengembangkan dan memperkaya pengetahuan.

Adapun yang membedakannya, penari Nungki Kusumastuti dan rekan-rekannya bekerja dalam tradisi metode akademik, proses kreatif menuju eksekusinya terbimbing oleh suatu prosedur yang sistematis, sebagaimana berlaku dalam dunia ilmiah; sementara pelukis Nashar, dengan kecerdasan dan kepekaan yang bobotnya sama sekali tidak inferior terhadap sarjana seni manapun, dengan segala argumentasinya yang jernih, tidaklah mengikuti metode dari suatu disiplin ilmiah terlatih, melainkan terbimbing oleh naluri, tanpa prosedur referensi kepustakaan yang lazim.

Kumpulan Surat-surat Malam jelas bernilai sebagai laporan penelitian hasil pengalaman bertahun-tahun, dengan refleksi yang kiranya setara dengan kualitas lukisan-lukisan Nashar itu sendiri. Bukankah kualitas ini yang juga selalu diharapkan dari presentasi gubahan para sarjana seni? Bahkan mempertanggungjawabkan gubahan, bagi sarjana seni selain wajib juga berformat baku, sebagai konsekuensi komitmennya terhadap disiplin ilmiah.

Bahwa Nashar sebagai pelukis terbebaskan dari kewajiban menulis dalam format ilmiah, itu disebabkan karena politik identitasnya dalam pembelajaran seni tidak membuatnya berada di jalur akademik. Namun konstruksi sosial yang membentuknya, membuatnya memiliki etika seorang seniman modern, tempat bukan hanya gubahan, melainkan kehidupannya pun dipertanggungjawabkan. Ini terungkap dalam Surat-surat Malam, yang kemudian terbit kembali dalam Nashar oleh Nashar (2002).

Proses Hegemoni dalam Kejernihan Wacana

Dengan perbincangan ini, semoga menjadi lebih jelas, bahwa kesenimanan seorang sarjana tidaklah perlu dianggap mengalami reduksi dalam intensitas disiplin ilmiah; sementara penalaran argumentatif di luar jalur akademik tetap bisa berlangsung tanpa format ilmiah yang baku. Keduanya hanyalah genre berbeda dari gejala modernitas yang sama: bahwa seniman modern tahu apa yang digubahnya, dan mampu bertanggung jawab dengan penjelasan. Keduanya tidak perlu dicampur adukkan. Kejernihan wacana adalah mutlak, ketika dalam proses hegemoni berlangsung pergulatan antarwacana.

*Penulis adalah Sastrawan, Pengajar di Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya UI, Pasca Sarjana ISI Surakarta, Pasca Sarjana IKJ serta Fakultas Film dan Televisi IKJ.