Ayub dan Frankl: Menemukan Makna Dalam Kehampaan Eksistensial

Oleh Tony Doludea

Kitab Ayub ditulis sekitar 2500 tahun yang lalu itu menceritakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.

Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, dan menguduskan mereka; keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya: “Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati.” Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa.

Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata: “Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.”

Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: “Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.”

Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: “Orang-orang Kasdim membentuk tiga pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.” Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: “Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun; rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.

Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya: “Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN!” Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.

Namun ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu.

Maka berkatalah isterinya kepadanya: “Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah! Tetapi jawab Ayub kepadanya: “Engkau berbicara seperti perempuan gila! Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?” Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. (Ayub 1: 1 – 2: 10)

Ilustrasi Ayub. Sumber: Commons Wikimedia

Viktor Emil Frankl lahir di Wina pada 1905. Frankl adalah profesor neurologi dan psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Wina, Austria dan guru besar luar biasa dalam bidang logoterapi di beberapa Universitas di Amerika Serikat. Dia adalah pendiri aliran ketiga psikoterapi dari Wina, yaitu logoterapi setelah psikoanalisis Sigmund Freud dan psikologi individual Alfred Adler.

Pada 25 September 1942, Frankl bersama Tilly Grosser istrinya, kakak dan adik serta kedua orang tuanya Elsa dan Gabriel dideportasi ke Theresienstadt dekat Prague, Polandia. Sebelum dideportasi, Frankl dan keluarganya dibawa ke Gymnasium di Sperlgasse, di mana Frankl dan ayahnya dipermalukan dengan menggunduli kepala mereka. Kemudian harta benda mereka disita.

Tilly meninggal karena tifus di kamp konsentrasi Bergen Belsen. Gabriel, ayahnya meninggal karena kelaparan dan pneumonia di ghetto Theresienstadt itu. Sementara ibu dan Walter kakaknya dimasukkan ke dalam ruang gas oleh Nazi di Auschwitz. Hanya Stella adiknya yang selamat dan kemudian lari menetap di Australia. Frankl sendiri selama tiga tahun ditahan di “kamp konsentrasi maut”, di Auschwitz, Dachau, Treblinka dan Majdanek. Mungkin Ayub masih sama beruntungnya seperti Frankl. Frankl masih disisakan Stella dan Ayub istrinya. Dalam penderitaan seperti itu Ayub berseru kepada Allah:

“Tetapi sekarang, Ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku, sudah menangkap aku; inilah yang menjadi saksi; kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murka-Nya menerkam dan memusuhi aku, Ia menggertakkan giginya terhadap aku; lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram, tetapi Ia menggelisahkan aku, aku ditangkap-Nya pada tengkukku, lalu dibanting-Nya, dan aku ditegakkan-Nya menjadi sasaran-Nya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembus-Nya dengan tak kenal belas kasihan, empeduku ditumpahkan-Nya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu; mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat, sungguhpun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih.” (Ayub 16: 7-17)

Frankl ditahan di ghetto itu sebagai tahanan nomor 119.104 selama dua tahun dan hidupnya secara daramatis berubah menjadi sangat mengerikan. Ghetto itu luasnya hanya beberapa hektar saja namun ada 219 bangunan di atasnya serta dihuni hampir enam ribu orang. Untuk mengurangi kepadatan penghuninya, Nazi memindahkan mereka dengan kereta ke Auschwitz. Antara 26 Oktober 1942 sampai 28 Oktober 1944, 46.750 orang telah diangkut dari Theresienstadt ke Auschwitz dalam 27 perjalanan kereta.

Sekitar lima puluh orang berada dalam gerbong kereta itu dengan dua lubang di didindingnya. Beberapa orang berjongkok sedangkan yang lainnya berdiri dan ada yang berkerumun mengintip di lubang tersebut. Perasaan mereka semua sama, tidak ada harapan hidup lagi. Frankl sekelebat melihat mereka sedang melewati kota kelahirannya. Dengan tatapan seorang yang sedang sekarat, ia memandang jalan-jalan, perempatan dan rumah-rumah, tempat di mana ia dulu dibesarkan.

“Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya, aku menjadi ejekan; mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagi-Mu sendiri!… Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang: terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur: Engkau ayahku, kepada berenga: Ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. ” (Ayub 17: 1-3; 17: 11-16)

Meskipun tidak sampai mati, selama di dalam kamp konsentrasi Frankl menyaksikan para tahanan disiksa, diteror dan dibunuh secara kejam. Dia sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa. Frankl mengalami penganiayaan, kelaparan, kedinginan, kerja paksa dan penyakit.

Walaupun di dalam keterbatasannya sebagai manusia, Frankl berusaha meringankan penderitaan sesama tahanan, baik secara medis maupun secara psikologis. Frankl membesarkan hati mereka yang putus asa dan membantu menunjukkan hikmah dan makna hidup, walaupun mereka sama-sama sedang mengalami penderitaan.

Selama berada di kamp konsentrasi tersebuy, Frankl melakukan pengamatan seksama terkait dengan reaksi mental dan pola perilaku para tahanan serta menghayati pengalaman dan perasaannya sendiri secara mendalam.

Frankl menemukan bahwa dalam keadaan yang mencekam dan sarat dengan penderitaan, ada sebagian tahanan yang menunjukkan sikap tabah, bertahan bahkan berusaha membantu sesama tahanan. Orang ini tetap menunjukkan sikap tabah dan mampu bertahan. Mereka adalah orang yang berhasil mengembangkan pengharapan, di mana akan tiba saat pembebasan dan akan dapat bertemu kembali dengan anggota keluarganya. Meyakini akan datangnya pertolongan Tuhan dengan berbuat kebajikan. Berhasil menemukan dan mengembangkan makna dari penderitaan mereka (meaning in suffering).

Namun di lain pihak, sebagian besar tahanan mengalami putus asa, tidak peduli dan kehilangan semangat hidup. Tidak jarang dari mereka pada akhirnya melakukan bunuh diri sebagai cara membebaskan diri dari penderitannya itu.

Pengalaman mengerikan di kamp konsentrasi tidak pernah hilang dari ingatannya. Frankl bisa menggunakan kenangan mengerikan itu secara positif, kreatif dan konstruktif, ia tidak ingin kenangan itu memudarkan rasa cintanya dan kegairahannya untuk hidup. Pada 27 April 1945 Frankl dibebaskan oleh Angkatan Darat AS. Pengalamannya tersebut kemudian ia tuangkan dalam bukunya yang terkenal, Man’s Search for Meaning (1946) yang menjelaskan sangat mendalam tentang makna penderitaan manusia.

***

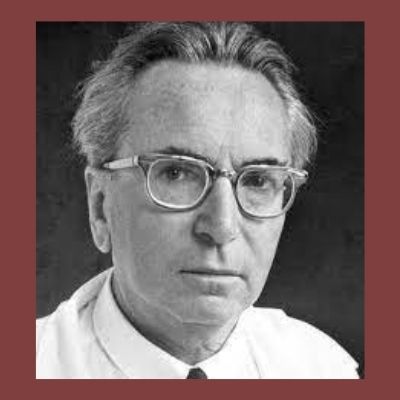

Viktor Fraknl. Sumber gambar: Pinterest

Menurut Frankl, saat ini manusia memang semakin memiliki minat untuk hidup, namun tidak memiliki makna dalam hidupnya itu. Manusia hidup semakin nyaman secara material namun semakin mundur dan menderita secara psikologis.

Dalam kemajuannya ini, manusia semakin kehilangan insting dasarnya dan penopang tradisonal yang selama ini telah menyanggah dan mengarahkan perilakunya sudah runtuh. Manusia tidak lagi tahu apa yang harus dilakukannya, karena tidak ada lagi insting dan tradisi yang mengatur apa yang harus dan hendak dilakukannya. Oleh sebab itu manusia melakukan hanya apa yang dilakukan oleh orang lain atau apa yang diminta oleh orang lain.

Manusia memusatkan hidupnya hanya untuk mengejar kenikmatan dan kekuasaan daripada hidup yang penuh makna. Karena dengan itu ia sudah melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain atau apa yang diminta oleh orang lain. Mengejar kebahagiaan seperti ini justru membawa manusia pada kehampaan eksistensial. Kehampaan eksistensial ini mewujud dalam bentuk kebosanan. Makin banyak waktu luang, sayangnya manusia makin tidak tahu apa yang harus dilakukannya dalam waktu-waktu tersebut. Ketika kehampaan ini melanda hidup seseorang, maka ia buru-buru menimbunnya.

Kehampaan eksistensial tersebut berusaha ditimbun dengan kekayaan harta benda, kenikmatan, kesenangan, kerja, kekuasaan dan pengetahuan, Bagi Frankl, meskipun keinginan untuk kenikmatan dan kehendak untuk berkuasa telah dipenuhi, tetap saja masih ada sesuatu yang hilang di sana. Mereka tidak dapat mengisi dan menghapus kehampaan eksistensial manusia.

Setiap orang selalu mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun Frankl melihat bahwa kebahagiaan itu ternyata tidak terjadi begitu saja. Kebahagiaan itu merupakan akibat sampingan dari keberhasilan seseorang memenuhi keinginannya untuk bermakna (the will to meaning) dan menemukan makna hidupnya (the meaning of life). Mereka yang berhasil memenuhinya akan mengalami hidup yang bermakna (the meaningful life), dan ganjaran dari hidup yang bermakna adalah kebahagiaan. Di lain pihak mereka yang tak berhasil memenuhi motivasi ini akan mengalami kekecewaan dan kehampaan hidup serta merasakan hidupnya tidak bermakna.

Makna hidup adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga itu layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Bila hal tersebut terpenuhi akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang bermakna (the meaningful life) dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia.

Orang yang tidak memiliki makna hidup tidak akan pernah bahagia. Karena hidup yang penuh makna adalah sumber dan akar kebahagiaan. Makna adalah dasar atau alasan atau “mengapa” –nya hidup manusia.

Keinginan untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama pada manusia yang mendorong setiap orang untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Bila hasrat ini dapat dipenuhi, barulah kehidupan akan dirasakan bermakna, sebaliknya bila tidak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan dirasakan tak bermakna.

Frankl menjelaslan bahwa orang yang mencapai dan menghayati hidup bermakna menunjukkan corak kehidupan penuh semangat dan gairah hidup serta jauh dari perasaan hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan hidup, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang jelas bagi orang ini, dengan demikian kegiatan yang mereka lakukan pun menjadi lebih terarah. Mereka mampu untuk mencintai dan menerima cinta kasih orang lain, serta menyadari bahwa cinta kasih merupakan salah satu yang menjadikan hidup ini bermakna.

Jika seseorang tidak memiliki dasar atau alasan atau “mengapa”-nya hidup, yaitu makna, maka ia sudah berada dalam kehampaan eksistensial. Kehampaan eksistensial seperti itu ditandai oleh neurotik massal, seperti depresi, kecanduan, iri, benci, marah dan agresi, yang pada akhirnya menghancurkan manusia itu sendiri.

Frankl mengajukan tiga cara untuk menemukan makna hidup. Pertama menciptakan dan melakukan pekerjaan sebagai perbuatan baik. Kedua berrelasi dan berkomunikasi dengan seseorang. Ketiga tabah dan gagah berani melewati penderitaan. Tiga hal ini adalah “bagaimana”-nya atau cara bagi seseorang untuk dapat menemukan makna hidupnya. Dengan menemukan makna hidup dan kematiannya, orang akan mampu mengubah kehampaan dan ketakbermakanaan hidupnya menjadi pengharapan dan hidup yang memang layak untuk dihidupi meski dalam keadaan yang paling buruk sekalipun.

Namun makna juga dapat ditemukan melalui pengalaman tentang kebenaran, keindahan dan kasih. Meskipun seseorang tidak akan pernah terlepas dari hidupnya yang terkondisikan dan tersituasikan. Namun sesungguhnya ia selalu memiliki kebebasan untuk memilih dalam menyikapi semua keadaan yang menentukannya itu, sehingga ia mendapatkan makna dari dalamnya. Bagi Frankl, apapun juga dapat diambil dari diri seorang manusia, tetapi kebebasan ini tidak akan pernah dapat dirampas darinya.

Pandangan Frankl tersebut mengingatkan orang pada novel The Death of Ivan Ilyich (1886) yang ditulis oleh Leo Tolstoy itu. Meskipun orang tidak dapat tahu secara pasti apa yang dirasakan oleh Frankl ketika membaca novel tersebut.

Sama seperti semua orang yang dia kenal, Ivan Ilyich menghabiskan hidupnya menaiki tangga sosial. Dia bekerja keras untuk menjadi hakim. Bertahan dalam pernikahan dengan seorang wanita yang lebih sering terlalu menuntut. Ivan lebih fokus pada pekerjaannya, sehingga kehidupan keluarganya menjadi kurang dapat ditangani. Ia menjalani kehidupan tanpa beban, yang “paling sederhana, paling biasa dan karenanya juga paling mengerikan”.

Pada suatu hari, ketika Ivan sedang memasang tirai untuk rumah barunya, ia jatuh terjerembab dan mencederai satu sisi tubuhnya. Meskipun pada awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, namun dia mulai menderita rasa sakit di bagian samping tubuhnya itu. Saat ketidaknyamanan itu bertambah, ia menjadi lebih mudah tersinggung terhadap keluarganya. Istrinya akhirnya memaksa agar dia berobat ke dokter.

Dokter tidak dapat menentukan penyebab penyakitnya itu, sehinga segera menjadi jelas bahwa kondisinya parah. Dihadapkan dengan diagnosisnya, Ivan mencoba setiap pengobatan yang ia bisa, untuk mendapatkan kesembuhan dari keadaanya yang semakin memburuk. Sampai rasa sakit itu semakin kuat sehingga ia terpaksa berhenti bekerja dan menghabiskan sisa hari-harinya di tempat tidur. Di sini, ia dihadapkan langsung dengan kematian, namun sadar bahwa meskipun ia tahu, tetapi tidak benar-benar dapat memahami kematian itu.

Selama dalam proses kematian yang panjang dan menyakitkan itu, Ivan bergulat dengan pikiran bahwa ia tidak pantas menerima penderitaan tersebut, karena ia telah hidup dengan benar. Jika selama ini ia memang menjalani kehidupan yang baik, mungkin ada alasan lain untuk penderitaanya ini. Tetapi tidak alasan yang masuk akal bagi penderitaan dan kematian yang sedang ia hadapi.

Untuk menghindari masalah kematiannya, Ivan berpura-pura hanya sakit dan tidak sekarat. Ia mulai membenci keluarganya. Namun ia menemukan satu-satunya kenyamanan, yaitu dalam diri Gerasim, pelayan mereka anak petani itu. Satu-satunya orang dalam hidup Ivan yang tidak takut mati, dan juga satu-satunya, selain putranya sendiri, yang menunjukkan belas kasih padanya. Saat itulah Ivan mulai mempertanyakan apakah dia memang sungguh menjalani kehidupan yang baik.

Di hari-hari terakhir hidupnya, Ivan dapat membedakan dengan jelas antara kehidupan artifisial dan kehidupan otentik. Kehidupan artifisial sebagaimana kehidupannya sendiri itu, yang dipenuhi kepentingan pribadi, sehingga menutupi makna hidup yang otentik yang membuat orang takut mati. Kehidupan otentik, kehidupan Gerasim yang ditandai dengan kasih sayang dan empati.

Kemudian seperti ada sebuah kekuatan datang menghantam dada dan bagian samping tubuhnya. Lalu ia dibawa ke hadapan suatu sinar terang. Tangannya terkulai ke kepala Vasia, putranya yang berada di dekatnya itu. Ivan dapat merasakan mengasihi putranya itu. Ia pun tidak lagi membenci putrinya, Lisa dan Praskovy, istrinya. Melainkan merasa kasih pada mereka dan berharap kematiannya ini akan membebaskan mereka. Dengan melakukan itu, teror kematian lenyap meninggalkannya. Kematian itu sendiri lenyap. Jika seseorang mati sebelum ia mati, maka ia tidak akan mati ketika ia mati.

“Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku: Bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dinihari. Berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat dari pada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah, bahwa hidupku hanya hembusan nafas; mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku, tidak akan melihat aku lagi, sementara Engkau memandang aku, aku tidak ada lagi. “Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya.” (Ayub 7: 1-10)

***

Frankl mencatat bahwa manusia itu selalu tertuju dan diarahkan kepada seseorang atau sesuatu di luar selain dirinya sendiri untuk dijumpai, dan hal tersebut membuat terwujudnya sebuah makna. Pemulihan Ayub dari penderitaannya itu merupakan suatu transendensi diri. Ayub berusaha keras untuk mewujudnyatakan potensi dirinya yang terbaik. Usaha tersebut tidaklah akan dapat terwujud jika seseorang tidak memliki alasan atau tujuan bagi sesuatu atau orang lain untuk hidup, inilah transendensi diri, pelampauan atas diri sendiri.

Frankl memusatkan perhatian bukan pada penderitaan namun pada makna yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk mentransendensi diri. Meskipun seseorang sedang berada dalam kepedihan dan pahitnya penderitaan, namun ia masih memiiki kemampuan tersebut.

“Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah: Jangan mempersalahkan aku; beritahukanlah aku, mengapa Engkau beperkara dengan aku. Apakah untungnya bagi-Mu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tangan-Mu, sedangkan Engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah Engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatan-Mu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-hari-Mu seperti hari-hari manusia, tahun-tahun-Mu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga Engkau mencari-cari kesalahanku, dan mengusut dosaku, padahal Engkau tahu, bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorangpun dapat memberi kelepasan dari tangan-Mu? Tangan-Mulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian Engkau berpaling dan hendak membinasakan aku? Ingatlah, bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau hendak menjadikan aku debu kembali?” (Ayub 10: 1-9)

Ayub menggambarkan kekacauan dan penderitaan itu berasal bukan dari kehilangan anak-anak atau harta kekayaan. Namun dari ketakbermaknaan, kehampaan eksistensial. Kehilangan makna dan kehampaan eksitensial itu akan membuat manusia melihat semesta raya dan kenyataan ini kosong melompong tak bermakna.

“Apabila aku berpikir: Tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka Engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati dari pada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia, sehingga dia Kauanggap agung, dan Kauperhatikan, dan Kaudatangi setiap pagi, dan Kauuji setiap saat? Bilakah Engkau mengalihkan pandangan-Mu dari padaku, dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap Engkau, ya Penjaga manusia? Mengapa Engkau menjadikan aku sasaran-Mu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa Engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu Engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. ” (Ayub 7: 13-21)

Seseorang dapat saja meletakkan kenyataan dan makna itu dalam Allah, di mana atau di siapa segala kekuatan yang menghancurkan dan ketakbermaknaan itu tidak dapat menjangkaunya. Meskipun beban eksistensial individual itu dapat teratasi. Tetapi tetap hal ini selalu rapuh terhadap keraguan, kesedihan, kesepian dan ketakbermaknaan. Dengan menempatkan diri sebagai bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, serta berserah sepenuhnya kepada kekuatan ilahi, teror kekacauan, penderitaan dan kematian itu akan dapat dilampaui secara transenden.

Frankl menegaskan bahwa pada akhirnya manusia tidak harus bertanya mengenai makna hidupnya, namun kehidupan inilah yang mengajukan pertanyaan itu kepadanya. Ia hanya harus menjawab pertanyaan itu dengan hidup yang bertanggungjawab. Ayub menjawab pertanyaan hidup itu dengan mempertanggungjawabkan sendiri seluruh hidupnya.

Ayub bertanggung jawab untuk mencari dan menemukan sendiri makna bagi dirinya. Frank menegaskan bahwa manusia itu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, siapa yang ia kasihi dan bagaimana harus menderita.

“Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi Yang Mahakuasa, yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya.” (Ayub 27: 2-4)

“Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku, sampai murka-Mu surut; dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula! Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku; maka Engkau akan memanggil, dan akupun akan menyahut; Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu.” (Ayub 14: 13-15)

Dalam semuanya itu, Ayub dan Frankl sama-sama mengalami pedih, perih dan pahit, getirnya penderitaan, demikan juga halnya dengan semua umat manusia. Penderitaan karena rintangan dan halangan termasuk kebersalahan, kejahatan dan keberdosaan serta kematianya itu sesungguhnya adalah jalan sejati hidup manusia. Penderitaan adalah rahmat yang patut disyukuri dengan perasaan bangga, terberkati, bersukacita dan berbahagia, karena itulah hidup manusia. Namun yang membedakan di sini adalah apakah masing-masing orang itu mau dan mampu menemukan makna dan transendensi diri dalam penderitaan bahkan kematiannya itu?

Sesungguhnya jikalau benih padi itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bagaimana jika benih itu adalah seorang manusia? Saat ia dimasukkan ke dalam liang lahat, manusia tidak sedang jatuh terperosok ke dalam jurang neraka. Namun sesungguhnya ia sudah bebas dan bangkit naik. Sama seperti matahari atau bulan yang terbenam. Manusia terbit dalam kasih yang kekal.

Kehampaan eksistensial adalah benih makna, pengatasan dan pelampauan diri manusia, yang berbuah dalam segala perbuatan baik, relasi dan komunikasi dalam kasih bersama orang lain, serta tekun dan tegar melalui segala penderitan yang kelam dan kematian, bahkan yang paling kejam sekalipun. Karena hidup yang menderita itu adalah kemuliaan ilahiah, maka kematian itu pun merupakan salah satu sifat, bagian dan kejadian kecil hidup manusia.

Melampaui diri, penderitaan dan kematian, secara apokaliptik dilukiskan sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang awal dan bumi yang pertama telah berlalu dan lautpun tidak ada lagi. Segala air mata dari mata manusia akan dihapus dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.

————

Kepustakaan

Frankl, Viktor E. Man’s Search for Ultimate Meaning. Basic Books, New York, 2000.

Frankl, Viktor E. Man’s Search for Meaning. Beacon Press, Boston, 2006.

Frankl, Viktor E. The Feeling of Meaninglessness. Marquette University Press,

Milwaukee, Wisconsin, 2010.

Frankl, Viktor E. The Will to Meaning. Plume, New York, 2014.

Lewis, Marshall H. Viktor Frankl and the Book of Job. Pickwick Publications,

Oregon, 2019.

Newsom, Carol A. The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations. Oxford

University Press, Oxford, 2003.

Tolstoy, Leo. The Death of Ivan Ilyich. Penguin Books, London, 2008.

*Penulis adalah Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia.