Letupan Diksi di Bawah Bayang-bayang Negara

Oleh Wahyu Kris*

Letupan diksi ‘kalcer’ dan ‘anjay’ yang terlontar di Pasar Monolog #4 berhasil menarik penonton yang sebagian memang Gen Z. Namun, tarikan lebih menohok ada pada diksi ‘konoha’ dan ‘mens rea’ yang perlahan menggiring mereka memasuki pusaran persoalan yang direproduksi negara.

Bertempat di Ruang Amphiteater Malang Creative Centre, Sabtu 24 Januari 2026, Pasar Monolog #4 yang digagas Kelompok Bermain Kangkung Berseri menampilkan tujuh monolog. Mereka memijakkan alur cerita dari beragam pergulatan, mulai dari mantan pejuang, perempuan sosialita hingga pelaku seni. Semua cerita mengerucut pada satu titik yang sama, yakni negara dengan segala hiruk-pikuk kekuasaan di dalamnya.

Pasar, kecuali menjadi ruang tawar-menawar, adalah ruang perjumpaan yang meniscayakan hadirnya percakapan. Niscaya pula ada pertukaran nilai. Pasar Monolog #4 pun begitu. Sepanjang pementasan lebih dari tiga jam, panggung monolog menjadi pasar yang dibuka dengan tawar-menawar posisi, dibumbui sedikit percakapan relasi, lalu diuntai menjadi pertukaran nilai.

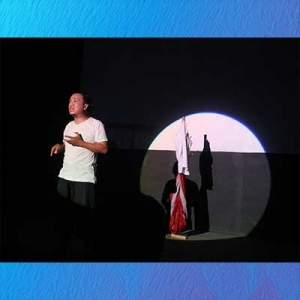

Aktor Sindu membuka pasar monolog dengan tajuk “Langit Markeso”. Posisi sebagai pelaku seni ludruk jelas sejak menit pertama. Kostumnya lengkap kendati tak begitu gemerlap. Letupan ‘Anjay’ berhasil memancing riuh penonton. Kursi raja dan bendera merah putih di latar belakang mempercepat penonton mengikuti alur ke negeri ‘konoha’ yang diletupkan Sindu menuju babak konflik. Di kursi mewah tersandar senjata laras panjang, jas hitam, dan dasi yang menampakkan hegemoni. Kontras dengan kain kusam dan bendera lusuh yang tersampir begitu saja pada kayu rapuh di kanan kiri.

Relasi antara seniman dan masyarakat disandingkan dengan relasi negara dengan rakyat. Verba ‘mendengarkan’ menjadi kata kunci. Seniman ludruk bermaksud menghibur, tapi tak lagi didengarkan masyarakat. Negara tak lagi didengarkan rakyat, bukan karena gagal menghibur, melainkan gagal mendengarkan. Gagal mendengarkan itu terus diproduksi dengan sengaja. Rakyat, yang awalnya jengah, menjadi terbiasa, lalu menertawakan.

Di situlah ada pertukaran nilai tentang siapa yang lucu dan siapa yang seharusnya tertawa. Siapa yang seharusnya menghibur dan siapa yang sesungguhnya butuh hiburan. Siapa yang perlu didengarkan dan siapa yang mesti mendengarkan. Sindu Markeso pun memuncakkan tegangan nilai antara rakyat-negara dan masyarakat-seni ke langit. Mungkin begitulah kita seharusnya menguntai pertukaran nilai dengan entitas yang tak mungkin terbeli.

Senapas dengan “Langit Markeso”, tajuk “Suatu Hari dalam Hidup Seorang Hakim” yang dimainkan Inot Fatoni mengurai gejolak batin seorang hakim terombang-ambing di antara dua nilai. Menghakimi perkara korupsi dan menghakimi hati nurani. Perkara korupsi membenturkannya dengan kuasa negara. Perihal hati nurani menghadapkannya pada nasib keluarga. Ia bisa mengambil keputusan adil pada perkara korupsi, tapi keputusan itu menyeret keluarga pada pusaran kuasa. Guncangan itu memuncak pada pertanyaan anak: bisakah kita mendapatkan keadilan, Pak?

Inot, dengan solilokui semenjana, keluar-masuk dari posisi hakim ke posisi ayah dengan batin terguncang. Penggunaan diksi ‘padel’ dan ‘kalcer’ memberikan efek penting untuk memahami latar situasi yang mengguncang sang hakim. Padel yang adalah olahraga seolah terangkat derajatnya menjadi kalcer (culture, budaya). Padahal kalcer yang terbentuk menjurus pada fomo, bergesernya fungsi kesehatan menjadi pendulang popularitas semu, bahkan segregasi kelas sosial. Pada aras lain, ‘diksi’ kalcer secara simbolik merujukkan teks monolog pada perilaku (dan pikiran) korup yang sudah menjadi kalcer.

Pasar Monolog #4, kalaupun boleh menyebutnya sebagai pertunjukan panjang, memberikan jeda pada penonton menghela napas pada penampilan “Raiasu Risau”. Aktor Agus Fauzi menuturkan kisah tubuh personal dalam gempuran persepsi sosial. Wajah sebagai teks utama ditarik mundur hingga masuk bilik memori, lalu didorong lebih kencang ke ruang akal imitasi AI. Perubahan nasib wajah tersebut tak begitu kentara. Hanya bergeser sedikit dari ‘ibu menceritakan wajahku dengan senyuman kecil’ menjadi ‘mohon maaf, AI tak bisa menemukan wajah yang Anda cari’.

Strategi mengolok diri sendiri jamak digunakan, tapi tajuk ini mengolok wajah sendiri dengan memindahkannya bolak-balik dari ruang privat ke ruang publik. Pemindahan ini kemudian dibawa melampaui olok-diri. Jadilah tes ombak untuk menggali wacana lain tentang tubuh personal di kedalaman persepsi sosial. Tidak ada konflik yang dihadirkan, kecuali sesosok tubuh yang sedang merenungi nasib wajahnya sendiri. Wajah personal mendapati wacana lain ketika hadir dalam persepsi sosial. Apalagi persepsi sosial hari ini terbagi dalam dua lokus yang kerap saling kontra, yakni sosial-tetangga dan sosial-media.

Kedaulatan tubuh-tubuh personal yang direcoki sistem sosial juga diurai Naila Ali dengan tajuk “Bicara”. Ruang privatnya mengerucut pada ruang perempuan bernama Ken Dedes. Pernikahan sah secara hukum tak serta merta mendapat pengakuan hukum. Dedes justru dibisukan suara personalnya, dibungkam gerak sosialnya, lalu diabaikan peran politiknya. Norma agama dan tradisi dikebiri hingga malfungsi. Terkadang juga ditunggangi sesuai pesanan untuk melanggenggkan hegemoni.

“Bicara” adalah sebentuk bahasa perlawanan. Ia mewujud dalam percakapan-percakapan. Perlawanan hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang berani mempercakapkan fakta dirinya: Tentang kepemilikan tubuhnya, kepatuhan yang didoktrinkan padanya, hingga dogma agama yang ditanamkan tanpa percakapan.

Menebalkan perlawanan “Bicara”, Januari menyusul dengan monolog “Jawaban” sebagai perempuan perantau. Ia pulang kampung dengan bekal jawaban untuk memuaskan pertanyaan orang-orang. Segala kemungkinan pertanyaan sudah diterka. Namun, jawaban itu bertepuk sebelah tangan. Orang-orang enggan bertanya. Satu-satunya pertanyaan keluar dari malaikat maut. Sayang, Januari belum menyiapkan jawabannya.

Properti panggung “Jawaban” dipilih untuk berbicara lugas tentang perempuan pemberani yang dirundung gelisah. Di balik baju gemerlap tersimpan batin yang gelap. Di balik riasan wajah menyala tersimpan kegelisahan sebagai manusia. Hati gelisah pun kerap meringkuk di balik barang-barang mewah. Namun, semua itu tak bersuara ketika malaikat maut bertanya.

Dua monolog lainnya menggugat negara dalam tiga babak. Tajuk “Niskala di Tanah Senyap” yang dimainkan Leo Tanimaju berangkat dari sebongkah memori tanah bapak. Keintiman anak-bapak menggerakkan alur cerita dalam tiga babak: menggerutu, menyatu, dan membatu. Pada babak menggerutu, Leo kecil ikut bapaknya mengolah tanah dengan gerutuan dalam hati. Namun, bapak selalu berhasil menangkap perlawanan raut wajahnya. Dan itu membuat bapak senang karena ia tahu bahwa anaknya kelak akan tumbuh dari perlawanan ke perlawanan berikutnya.

Pada babak menyatu, Leo masih bersama bapak membajak sawah, tapi kini tanpa gerutuan. Tubuh dan jiwanya menyatu dalam pekerjaan. Menyatu dengan pesan bapak untuk menjadi manusia mandiri, baik spiritual, sosial, emosional, maupun intelektual. Empat lapis kemandirian ini menyatukan Leo dengan tanah yang memberinya kehidupan.

Babak membatu menjadi penyimpul sarkastik ‘apapun judulnya, sasaran tembaknya adalah negara’. Pesan bapak menemukan titik kontekstual ketika negara merasa berkuasa atas tanah. Negara hendak mengambil tanah leluhur Leo untuk infrastruktur, tapi Leo melawan. Negara merangsek, tapi perlawanan Leo setegar batu.

Tiga babak juga dimainkan Kamal sebagai “Pahlawan di Negeri Para Hantu”. Masing-masing babak ditandai dengan cara tubuh menyikapi bendera. Babak pertama, Kamal hormat takzim di hadapan bendera. Kedua, Kamal memaki bendera dari dekat. ketiga, Kamal memunggungi bendera (: negara membelakangi Kamal?).

Babak takzim mengurai Kamal sebagai warga negara yang berani berperang demi negara. Segalanya dikorbankan demi negara, tapi negara tidak tahu cara berterima kasih. Kamal pun memakinya. Wajah yang masih mau menghadap bendera menyisakan secuil rasa hormat. Babak memaki diakhiri dengan babak memunggungi. Kamal tak lagi mau berbicara. Ia mengarahkan wajah menjauh dari bendera.

Pementasan tiga babak ini diperkuat dengan kontras kursi rapuh dan bendera layu. Kursi rapuh adalah nasib pahlawan. Bendera layu adalah sikap negara. Lalu, siapakah diuntungkan? Tentu saja para hantu berbaju negara yang kemudian menggunakan template tiga babak serupa untuk mereproduksi sejarah.

Keseluruhan, alur cerita tiap monolog terjaga dengan baik sehingga penonton betah menikmati pasar monolog. Setiap tema disajikan sebagaimana jajanan pasar ditawarkan di pasar tradisional dengan ruang percakapan di dalamnya. Penjual dan pembeli leluasa bertukar cerita tentang apapun di luar transaksi harga. Tidak seperti pasar digital yang tergelincir menjadi kamar transaksional, lupa dengan fungsi sosialnya.

Apa yang dikerjakan Kelompok Bermain Kangkung Berseri mengembuskan angin segar di tengah narasi membosankan yang dipertontonkan negara. Seperti edisi pasar-pasar monolog sebelumnya, mereka selalu memberi ruang bagi aktor lintas generasi untuk bermain bersama. Mengidungkan kelucuan negara di panggung yang sama. Alih-alih sekadar memindahkan naskah di atas kertas ke atas panggung, kerja monolog membuktikan mendesaknya letupan diksi di bawah bayang-bayang reproduksi sejarah yang direka-reka negara.

—-

*Wahyu Kris, penikmat pertunjukan, seorang guru yang sedang dan senang belajar menulis, tinggal di Malang.

Januari Kristiyanti memainkan perempuan pemberani yang gelisah dalam monolog “Jawaban”

Aktor Kamal dalam monolog “Pahlawan di Negeri Para Hantu”: Pahlawan membelakangi bendera atau negara membelakangi pahlawan?

Aktor Leo Tanimaju melawan kuasa atas tanah, merawat kenangan bapak, dalam monolog “Niskala di Tanah Senyap”