Pak Uka “Hidup Kembali”: BWCF Ke-14 2025

Oleh Oman Fathurahman*

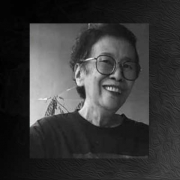

Semenjak Dr. Uka Tjandrasasmita (1930-2010) wafat, saya sering mengatakan di berbagai forum: “Pak Uka, demikian saya biasa menyapa, membawa Arkeologi Islam ikut terkubur bersamanya”. Mengapa? Karena setelahnya, bidang arkeologi Islam senyap sepi peminat, tidak ada kader penerus yang mengkaji batu-batu nisan periode Islam khususnya. Apalagi, yunior Pak Uka, Professor Hasan Muarrif Ambary (w. 2006), ahli epigrafi Islam lainnya, telah berpulang mendahului.

Mungkin ini pemahaman subyektif, terutama karena saya melihatnya dalam konteks kampus tempat Pak Uka terakhir berkiprah, yakni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Faktanya, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), dulu Fakultas Sastra, UI Depok tempat Pak Uka belajar, nasibnya tak jauh berbeda, selain bahwa bidang arkeologi secara umum masih berjaya.

Di Fakultas Adab dan Humaniora UIN, dulu IAIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Uka mengembangkan bidang arkeologi dan sejarah Islam, yang ia padukan dengan filologi, bidang ilmu yang mengkaji manuskrip kuno. Pikiran-pikiran Pak Uka tentang ketiganya bisa dibaca dalam buku: Arkeologi Islam Nusantara, yang terbit setahun sebelum kepergiannya (2009).

Pak Uka adalah seorang arkeolog ahli purbakala Indonesia asal Kuningan, Jawa Barat. Sebagai birokrat, ketika menjabat Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (PPPSP) Departemen P & K di tahun 1980-an, Pak Uka menginisiasi pemugaran dan penggalian kepurbakalaan di 26 provinsi, termasuk pemugaran terhadap 121 candi dan peninggalan sejarah di seluruh Indonesia.

Jumat lalu, dalam forum Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) ke-14 di Kraton Kacirebonan, Cirebon 20-22 November 2025, saya merasakan Pak Uka “hidup kembali”. BWCF yang digelar setiap tahun, kali ini mengambil tema: “Estetika Nisan-nisan Islam Nusantara dan Dunia Ketuhanan Tarekat Syatariyah di Cirebon: Mengenang Uka Tjandrasasmita”. Tema ini didasari satu pandangan bahwa nisan-nisan di Nusantara bukan sekadar penanda kubur, tetapi menyimpan simbol religius, filosofis, dan jejak jaringan maritim yang kuat.

Cirebon adalah salah satu kota yang sering menjadi objek kajian Pak Uka, baik ketika memaknai arsitektur bangunan-bangunan Kraton di Cirebon, Masjid Agung Kasepuhan, Taman Sunyaragi, maupun ketika membaca Carita Purwaka Caruban Nagari, manuskrip yang ditulis pada tahun 1720 oleh Pangeran Arya, seorang warga Kraton Kasepuhan Cirebon (Atja 1986).

Tema yang diusung dalam BWCF) ke-14 2025 berhasil mengumpulkan kembali para pengkaji tiga bidang ilmu yang menjadi perhatian Pak Uka: Arkeologi, Sejarah, dan Filologi. Saya bersyukur mendapat kehormatan di malam pembukaan untuk mengulas urgensi tema ini dari perspektif kajian filologi, khususnya tentang tarekat Syatariyah di Indonesia, di mana Cirebon adalah salah satu simpul terpenting persebarannya di Jawa, melalui tokoh kuncinya, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pandangan Para Ahli “Kubur[an]”

Ingatan tentang Pak Uka diulas dalam Pidato Kebudayaan oleh Héléne Njoto, Sejarahwan Seni dan Arsitektur asal Prancis (Kamis, 20/11). Di hadapan Sultan Kacirebonan, Pangeran Raja Abdul Ghani Natadinignrat dan Ibu Ratu, serta audiens yang hadir di Bangsal Prabayaksa Keraton Kacirebonan, ia menyampaikan pidato tentang “Tribut Kepada Uka Tjandrasasmita: Membaca Kembali Sendang Duwur dan Masjid-masjid Kuno Nusantara”.

Sebagai ahli peneliti EFEO (École française d’Extrême-Orient), Njoto menegaskan kontribusi besar Pak Uka terhadap perkembangan ilmu arkeologi dan sejarah, khususnya yang terkait dengan Islam Indonesia. Menurutnya, Pak Uka tidak terlalu memberi penekanan pada kapan awal Islam tiba di Indonesia, melainkan lebih pada apa pengaruh yang diberikan setelah kedatangannya, terutama dengan melihat benda-benda budaya (material culture), seperti masjid, bangunan kraton, dan lainnya yang memperlihatkan pengaruh Islam itu.

Salah satu sesi yang semakin membangkitkan kembali bidang ilmu yang digeluti Pak Uka digelar pada Jumat pagi, 21 November dengan menghadirkan tema: “Nisan-nisan Islam Nusantara”. Ya, berbicara Pak Uka memang tak akan bisa lepas dari para ahli kuburan (makam), batu nisan, selain bangunan masjid dan candi.

Sesi ini menghadirkan para ahli epigrafi Islam: Daniel Perret (EFEO Kuala Lumpur) yang membahas nisan-nisan Aceh di Johor, Malaysia, Bastian Zulyeno (FIB UI Depok) yang membaca pengaruh Persia pada syair-syair kematian di nisan-nisan kuno Nusantara, M. Yaser Arafat (UIN Sunan Kalijga Yogyakarta) yang membedah nisan-nisan Kratonan di Yogyakarta, dan M. Sharifani (Islamic Cultural Centre Islam Iran, Jakarta) yang membandingkan tradisi ziarah kubur ke makam-makam wali di Nusantara dengan tradisi di Iran.

Saya bersyukur bahwa sehari sebelumnya, M. Yaser Arafat menghadiahkan baru karyanya, yang ia ulas di sesi itu, “Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII – XIX di Yogyakarta Jawa Tengah dan Sekitarnya (2025)”. Membaca buku ini, dan menyimak penjelasan penulisnya yang notabene dosen di PTKIN, saya lebih tegas lagi melihat bangkitnya bidang keilmuan yang dulu diperjuangkan oleh Pak Uka, Pak Hasan Ambary, dan para arkeologi Islam lainnya. Ya, Pak Uka “hidup kembali”.

Mas Yaser, dan para pemateri seakan memberi isyarat bahwa bidang arkeologi Islam belum mati. Batu-batu nisan periode awal Islam kini justru masih banyak ditemukan terserak, dan masih sangat terbuka untuk dimaknai. Saya pribadi menyayangkan bahwa kampus-kampus PTKIN kini kurang memberikan perhatian pada bidang arkeologi Islam, sehingga menjadikannya seakan mati suri. Semoga panggung BWCF ke-14 2025 ini dapat membangkitkannya kembali, dan menjadikan kampus-kampus ini sebagai center of excellence kajian arkeologi Islam di Indonesia.

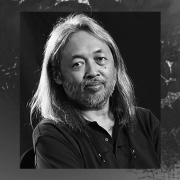

M.Yaser Arafat sebagai pemateri dalam program Simposium Sesi – 1, tanggal 21 Nov di Bangsal Prabayaksa, Kraton Kacirebonan, Cirebon, dalam pelaksanaan The 14th Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) 2025. (Sumber: Dokumentasi BWCF)

Seluruh pemateri program Simposium Sesi – 1, tanggal 21 Nov di Bangsal Prabayaksa, Kraton Kacirebonan, Cirebon, dalam pelaksanaan The 14th Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) 2025. (Sumber: Dokumentasi BWCF)

Manuskrip Syatariyah Melimpah

Pada sesi pembukaan, saya menyampaikan penjelasan singkat tentang “Persebaran dan Pengaruh Syatariyah di Sumatra dan Jawa”. Mulai dari Aceh abad ke-17, tarekat ini menyebar melalui murid-murid Syekh Abdurrauf al-Sinkili, atau Syekh Kuala, yakni antara lain: Syekh Burhanudin Ulakan di Pariaman, Sumatra Barat, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya Jawa Barat.

Kita berhutang budi kepada para pemilik manuskrip di berbagai wilayah yang secara terbuka berbagi akses pengetahuan yang menjelaskan silsilah tarekat Syatariyah, sehingga kita dapat melacak persebarannya di hampir seluruh pelosok di Nusantara. Khazanah manuskrip Syatariyah yang melimpah ini menjadi sumber penting kajian filologi, untuk dimaknai bersama dengan kajian arkeologis atas nisan-nisan Islam Nusantara.

Cirebon memiliki keunikan dan signifikansi tersendiri terkait Syatariyah. Sejumlah manuskrip Pégon koleksi Kraton Kacirebonan dan Koleksi Elang Hilman mengkonfirmasi adanya tiga nama sufi perempuan murid tarekat Syatariyah: Ratu Raja Fatimah, Nyimas Ayu Alimah, dan Kanjeng Ratu Ibu Cirebon (Fathurahman 2018, “Female Indonesian Sufis: Shattariya Murids in the 18th and 19th Centuries in Jawa”).

Silsilah Syatariyah di Cirebon juga tidak tunggal melalui al-Sinkili di Aceh. Tarekat Syatariyah di Pesantren Buntet Cirebon misalnya, meskipun pendirinya, Mbah Muqayyim adalah murid Syatariyah melalui jalur Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, namun murid-murid lainnya di Pesantren ini langsung terhubungkan ke Syekh Ibrahim al-Kurani di Madinah melalui sanad keluarga anak-cucu al-Kurani.

Dari segi ajaran, manuskrip Syatariyah Cirebon juga berciri khas. Konsep Wahdatul Wujud, atau Manunggaling Kawula Gusti, divisualisasi dalam manuskrip Cirebon dalam bentuk simbol “Iwak Telu Sirah Sanunggal”, ilustrasi tiga ikan yang saling beririsan di bagian kepala sehingga nampak hanya memiliki satu kepala. Ini adalah gambaran konsep tasawuf tentang hubungan ontologis antara Tuhan dan alam, bahwa meski semesta makhluk ini beragam, hakikatnya adalah satu Wujud, yakni Wujud Tuhan. Dalam tradisi tasawuf, dikenal ungkapan “al-katsrah fil wahdah wa al-wahdah fi al-katsrah”, beragam tapi Satu, dan Satu tapi beragam.

Begitulah, manuskrip-manuskrip Syatariyah dan batu-batu nisan Islam Nusantara menjadi bahan diskusi dalam perhelatan selama 3 hari BWCF ke-14 2025 di Kraton Kacirebonan, Cirebon. Sayangnya, saya sendiri tidak bisa mengikuti seluruh sesi yang jelas sangat menarik dalam hajatan budaya ini. Publik yang berminat mendalami tema-tema terkait, dapat melakukan komunikasi langsung dengan para peneliti.

—-

*Guru Besar Filologi FAH UIN Jakarta, Pengampu Ngariksa