Orientasi Seksual Panji: Konstruksi Budaya dalam Intermediasi

Oleh Seno Gumira Ajidarma

Diterjemahkan dari “The Sexual Orientation of Panji : Cultural Construction in Intermediation”, Lekesan Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts 3 (2): 31-40. November 2020. DOI:10.31091/lekesan.v3i2.1167. Akan dibukukan dalam Dari Spider-Man sampai Kian Santang: Komik dalam Kajian Budaya (2025).

Abstrak

Adegan percintaan Panji dari (1) manuskrip aksara Jawa Br. 126 Hikayat Panji Semirang, (2) roman Sastrawinata Panji Semirang terbitan Balai Pustaka, dan (3) cerita-gambar Panji Semirang gubahan R. A. Kosasih, yang secara kronologis menunjukkan intermediasi sebagai adaptasi tak-langsung, menghadirkan kembali konstruksi budaya yang menggeser makna, dari tanda-tanda transgenderisme tersembunyi ke dominasi orientasi heteroseksual. Fenomena ini terhubung dengan fakta, bahwa sejak awal masa modern (abad ke-15 hingga ke-18) hingga paruh kedua masa modern awal (abad ke-17 hingga ke-18) di kawasan tersebarnya cerita Panji, terdapat proses tempat pluralisme gender bertemu dengan dominasi agama-agama arus utama dan ilmu pengetahuan modern, yang meminggirkan dan menekan pluralisme gender sampai ke tepian normalitas. Dengan masih eksisnya subkultur transgender sebagai perjuangan ideologis, kajian mengenai local genius mesti dilakukan dengan kesadaran melawan wacana hegemonik.

Kata kunci: intermediasi, transgenderisme, wacana hegemonik

Pasangan Panji: Transgender dan Biseksual (?)

Panji adalah suatu naratif dengan alur spesifik (sepasang kekasih yang terpisah dan sama-sama menyamar), yang sangat populer semasa Majapahit abad ke-14. Pada alur tersebut terlacak hubungan dengan sejarah Jawa yang lebih tua yaitu kerajaan Tamwlang-Kahuripan di bawah raja Dharmawangsa Airlangga abad ke-11, yang membagi kerajaan menjadi Janggala dan Kadiri untuk kedua putranya. Kisah Panji kemudian menjadi populer sampai 300 tahun kemudian, dan masih dikenal sampai sekarang, dalam berbagai bentuk intermediasi, baik dalam bentuk susastra, drama tari, relief dinding candi, wayang kulit, dan komik atawa cerita-gambar.

Selalu berkisah tentang dua kerajaan utama, Kahuripan dan Daha, serta dua kerajaan lain sebagai peran pendukung, Gagelang dan Singhasari, kisah cinta antara pangeran Kahuripan dan putri dari Daha menjadi alur utama. Kode nama Panji berasal dari nama pangeran yang dipanggil Raden Panji, selain dipanggil Raden Inu—yang kini lebih dikenal dengan nama tersebut, sedangkan Panji digunakan untuk menyebut keseluruhan tema, bahkan genre. Dalam perjuangan untuk mempertahankan cinta, yang banyak menghadapi rintangan dan membuat mereka berpisah, pasangan ini harus menyamar sebagai orang lain. Putri Candrakirana bahkan dua kali menjadi laki-laki sebelum menikah.

Kasus survei ini adalah: Raden Inu sudah jatuh cinta pada Candrakirana, padahal ia hanya mengenalnya sebagai laki-laki, perampok Panji Semirang. Baru pada pertemuan keduanya, saat Candrakirana menjadi penari topeng laki-laki Gambuh Asmara atau Warga Asmara, dan Raden Inu sendiri menyamar menjadi Raden Panjing Jayeng Kesuma, keduanya saling mengungkap identitasnya. Candrakirana yang menjadi transgender bertubuh perempuan, dan Raden Inu yang biseksual bertubuh laki-laki, sebagai kemungkinan-kemungkinan orientasi seksual bagi pasangan, mengalami konstruksi budaya dalam adaptasi dan intermediasi dari masa ke masa dalam sejarah, dan pada akhirnya, secara formal menjadi pasangan dominan heteroseksual.

Panji dalam Kajian: Dari Bosch sampai Kieven

Kajian tentang Panji biasanya merupakan bagian dari kajian candi dan susastra klasik di Jawa Timur. Kajian-kajian pertama, seperti yang dilakukan Bosch (1920), cenderung melihat perkembangan kebudayaan di Jawa Timur, setelah masa Borobudur-Prambanan di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan ke-9, sebagai suatu kemunduran jika dibandingkan dengan standar kebudayaan Hindu di India. Kajian selanjutnya, seperti oleh Stutterheim (1925), mengapresiasi perkembangan, bukan sebagai penyimpangan dari suatu pusat, tetapi sebagai kreativitas baru. Begitu pula Stutterheim (1936) dalam kajian Candi Selokelir yang mengidentifikasi patung sebagai gambaran Panji karena adanya topi khusus di kepala.

Poerbatjaraka (1940) mengumpulkan dan membuat kajian banding diaspora cerita Panji dalam delapan versi dari Jawa, Palembang, hingga Kamboja. Disusul oleh Suleiman (1978) sebagai kajian pertama mengenai relief candi Panji, sekaligus yang pertama mengkaji makna simboliknya, yang dilanjutkan oleh Munandar (1990) yang mengkaji kehidupan keagamaan di Gunung Penanggunan.

Kajian terakhir dalam survai literer ini dilakukan oleh Kieven (2013),1 yang mengeksplorasi keberadaan dan makna figur topi, khususnya Panji, pada relief candi di Majapahit. Temuan menunjukkan bahwa popularitas Panji di Majapahit, terhubungkan dengan situasi, bahwa kerajaan yang terpecah belah itu memerlukan gagasan persatuan, seperti terdapat sebagai idealisasi dalam cerita Panji.2

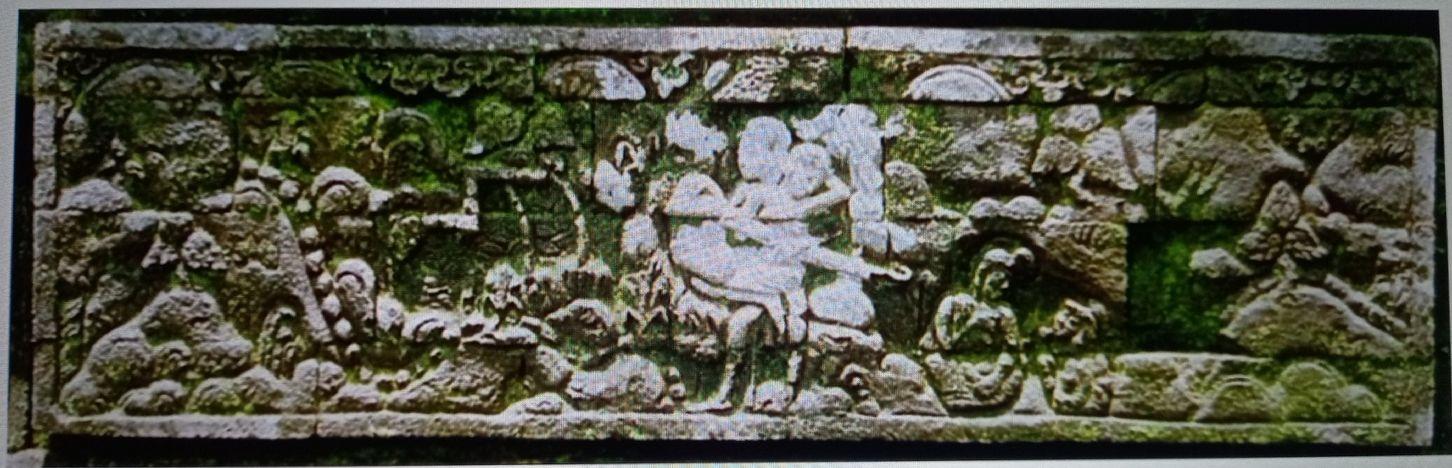

Untuk keperluan survei, yang menelusuri adegan cinta dalam naratif Panji, berikut gambaran lebih rinci tentang adegan cinta dari relief di Candi Kendalisodo.

Adegan ini mungkin menggambarkan Panji bersama pasangannya Candrakirana selama perjalanan mereka. Adegan percintaan di Candi Kendalisodo dari cerita Panji Jayakusuma, suatu versi Panji, memperlihatkan seorang laki-laki berpeci dan seorang perempuan duduk di tepi kolam dalam suatu pemandangan.

Candi Kendalisodo, Pemujaan: Panji dan Candrakirana beristirahat dalam perkelanaan –Panji memangku kekasihnya sambil memainkan vina (Photo Lydia Kieven 2010)

sumber: Simbolisme Cerita Panji dalam Relief-Relief di Candi Zaman Majapahit dan Nilainya Pada Masa Kini, 2014. https://www.ppanji.org/cont/publications/Kieven2014.pdf

(c) 1996 LYDIA KIEVEN (c) 2010 LYDIA KIEVEN

Adegan percintaan Panji dan Candrakirana di Candi Kendalisodo, sebelum dan setelah kepala Panji mengalami vandalisme

Laki-laki itu duduk dengan kaki terentang, telapak kaki di tanah, dan kaki kanan ditekuk, diletakkan di atas paha kiri. Perempuan itu, yang duduk di pangkuannya, memiringkan kepalanya ke kiri dan menyentuhnya dengan lengan kiri yang ditekuk. Dia terbungkus kain dan duduk dengan menyilangkan kaki, sementara lengan kiri pria itu melingkari pinggangnya.

Posisi ini, khususnya “duduk di pangkuan”, juga disebutkan dalam kakawin dan kidung sebagai gubahan susastra, sedangkan pangkuan sendiri berkonotasi erotis. Kata pangku digunakan baik untuk situasi sebelum maupun sesudah bercinta (Kieven dalam Karlström dan Källén, 2003: 344).

Dalam tafsir penyurvai, yang dikisahkan dalam relief ini, akan maupun sudah terjadi persetubuhan antara laki-laki feminin bertubuh perempuan dengan laki-laki biseksual—yang menginginkan Gambuh Asmara sebagai laki-laki feminin. Namun tentu saja saat persetubuhan tersebut terjadi, seharusnya ia mengetahui bahwa Gambuh Asmara adalah wanita yang dicarinya, Candrakirana.

Dalam kajian Kieven, aspek Tantra, baik dalam gubahan seni Buddha maupun Siwa pada relief candi Majapahit, salah satunya terungkap dalam kemunculan adegan percintaan, tempat hubungan seksual menjadi bagian yang tak terpisahkan. Bagi praktik yoga-Tantra, kesatuan dalam hubungan seksual bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga cara untuk mencapai tujuan spiritual.

Relief-relief Panji di candi bisa menjadi pedoman bagi peziarah untuk menemukan jalan tersebut, seperti terjadi pada bahasa kakawin yang mencapai kegairahan dalam langö (keindahan) termasuk pada adegan percintaan. Itulah yang membuat penggambaran visual dan susastra dari adegan cinta, menjadi kode vital dari pesan-pesan tersebut. 3

Panji dalam Tiga Remediasi: Hikayat, Roman, Komik

Dengan populernya cerita Panji dari zaman Majapahit yang tersebar di Asia Tenggara, dan masih eksis dalam hegemoni budaya berbeda sampai hari ini, menarik dicermati bagaimana adegan percintaan dalam penuturan Panji dari berbagai masa terus berubah. Perubahan ini tentu mesti dihubungkan dengan konteks wacana dalam naratifnya, seperti kuasa, ideologi, dan politik identitas yang membentuk setiap versi adegan cinta tersebut.

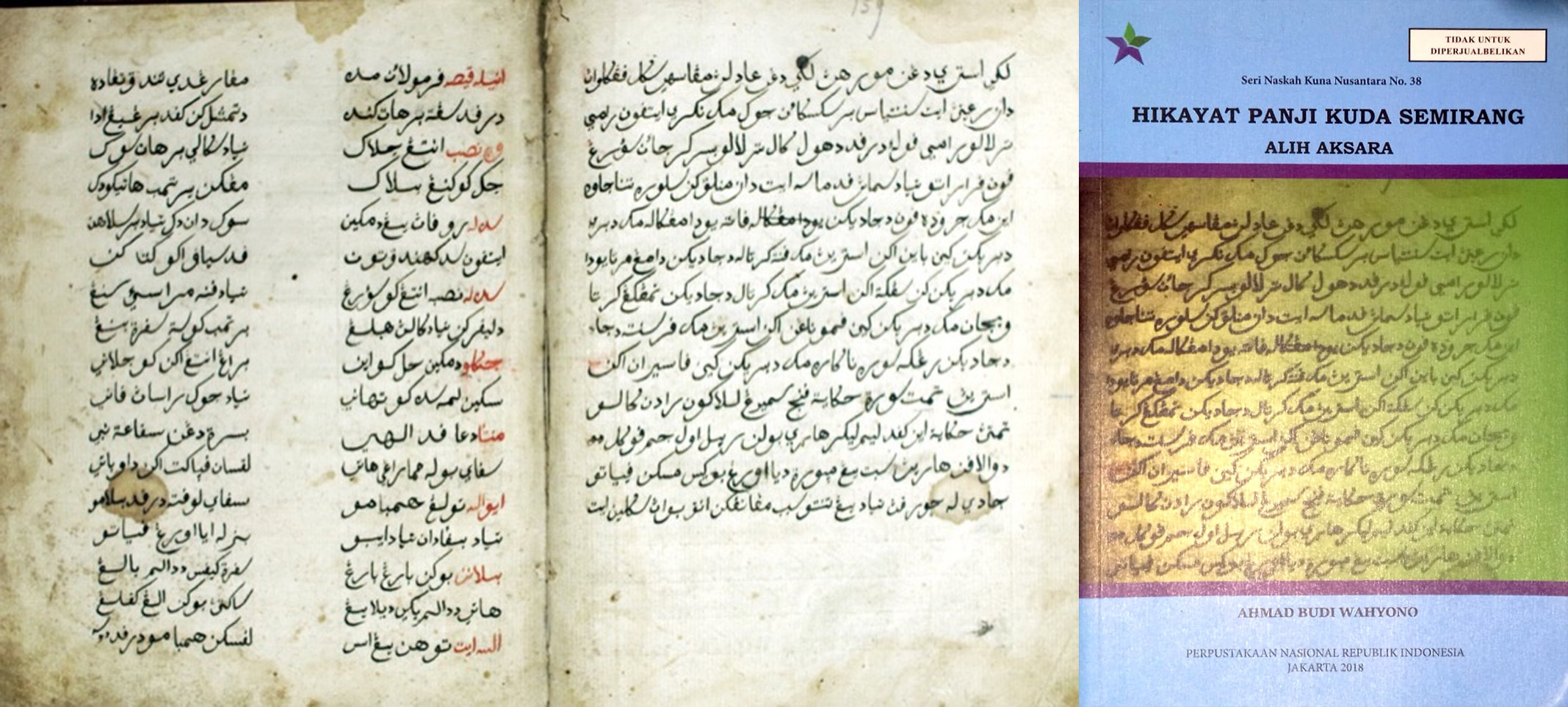

Menimbang kajian Kieven terhadap adegan percintaan pada relief tersebut, setidaknya terdapat tiga bahan penelitian yang dapat dibandingkan secara kronologis, yakni (1) Hikayat Panji Kuda Semirang Br. 126 sebagai hasil transliterasi Ahmad Budi Wahyono dari aksara Jawi (aksara Arab dan bahasa Melayu), yang diperkirakan berasal dari abad ke-19.

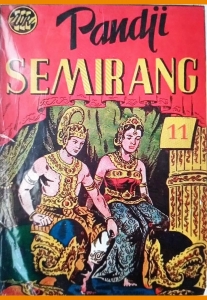

Kemudian naskah tersebut dibandingkan dengan (2) buku cerita atau lebih tepatnya roman Panji Semirang dari penerbit Balai Pustaka pada 1962 (disebut hasil pengolahan kembali terbitan tahun 1948), dengan pengantar penulisnya, S. Sastrawinata, yang menyatakan “…beberapa adegan sudah ‘ dibersihkan’…”, sehingga dapat disampaikan kepada generasi muda (“anak-anak remaja”) sebagai “bacaan dan isi perpustakaan sekolah” (h.5); dan akan dibandingkan lagi dengan (3) komik atawa cerita-gambar Panji Semirang gubahan R. A. Kosasih tahun 1966.

Hegemoni, Transgender, Intermediasi: Rujukan Konsep

Perbincangan atas orientasi seksual Panji ini merujuk tiga konsep, yakni hegemoni, transgender, dan intermediasi, sebagai instrumen pembongkar berbagai gejala historis dalam naratif Panji dari masa ke masa.

Hegemoni.

Hegemoni adalah suatu kondisi dalam proses, tempat kelas dominan bukan hanya memerintah suatu masyarakat, tetapi jugs memimpinnya secara moral dan intelektual. Terdapat konsensus tingkat tinggi, stabilitas sosial dalam skala besar dari suatu masyarakat, tempat kelompok-kelompok dan kelas-kelas terbawahkan (sub-ordinated groups), mendukung dan menganut nilai-nilai, cita-cita, tujuan, makna budaya dan politik, yang mengikat mereka, dan ‘memasukkan’ mereka ke dalam struktur kuasa yang ada. Hegemoni selalu merupakan hasil negosiasi antara kelompok dominan dan kelompok subordinat. Ini adalah proses yang ditandai dengan ‘perlawanan’ dan ‘penggabungan’, dan tidak pernah sekedar kuasa yang dipaksakan dari atas.4

Transgender.

Konsep transgender tidaklah stabil atau dibatasi secara jelas, para sarjana menggunakannya dengan cara yang berbeda-beda. Untuk awalan trans, Ong telah menulis, bahwa trans berarti bergerak melalui ruang atau melintasi garis, serta mengubah sifat sesuatu (seperti dalam “transformasi” atau “transfigurasi”) atau melampauinya (seperti dalam “transcend”); trans juga menyinggung aspek transaksional dan transgresif dari “perilaku dan imajinasi yang dihasut, diaktifkan, dan diatur” oleh logika budaya dan ekonomi politik.

Kaum transgender adalah istilah umum yang digunakan untuk mereka yang memiliki berbagai bentuk, tingkat praktik, dan identifikasi lintas-gender. Istilah “transgender” berlaku antara lain bagi orang-orang yang melakukan identifikasi diri sebagai “butch” atau lesbian maskulin, sebagai “peri” (“fairies”), “ratu” (“queens”), atau laki-laki gay yang feminin, dan sebagai cross-dresser heteroseksual, serta mereka yang melakukan identifikasi diri sebagai transeksual. Kategori-kategori tersebut tidak tertutup rapat, dan sampai batas tertentu batas-batasnya dapat ditembus. Transgender dalam arti luas mengacu pada siapa saja yang gendernya mengalami atau menjalani transgresi (transgressively gendered). 5

Intermediasi.

Proses intermediasi secara teknis merupakan adaptasi. Namun jika menyangkut perubahan medium, dari tulisan menjadi gabungan kata dan gambar, lebih tepat menggunakan istilah intermediasi. Apa yang terjadi secara kronologis dari naskah aksara Jawi dengan bahasa Melayu abad ke-19 hingga roman Balai Pustaka dan komik abad ke-20 dalam kebudayaan Indonesia juga merupakan intermediasi.

Sebagai bukan adaptasi langsung, proses adaptasi yang panjang dalam sejarah melalui media apa pun bisa disebut juga konstruksi budaya. Dalam pengertian ini, intermediasi merupakan sebuah proses hibrid yang dibangun oleh perjuangan ideologis, dengan melibatkan para peziarah, pembaca, dan penonton, dalam produksi makna. 6

Perbandingan Kronologis: Pendekatan.

Perbandingan adegan cinta menjadi pilihan, karena hal inilah kasus yang mungkin terjadi dalam adaptasi naratif untuk orang-orang dewasa dari zaman yang berbeda di masa lalu, ke sebuah cerita zaman modern untuk anak muda yang belum dianggap sebagai orang dewasa. Pada saat yang sama, penggambaran adegan percintaan di candi-candi pada masa Majapahit sebetulnya bisa dibandingkan juga dengan pertemuan pasangan Panji yang digambarkan dalam komik Panji Semirang gubahan R. A. Kosasih (walau tidak dilakukan di sini).

Apapun gambarnya, komik inipun mungkin bukan adaptasi dari relief candi, atau naskah kuno, melainkan dari buku Balai Pustaka. Juga tiada bukti bahwa Panji Semirang gubahan Sastrawinata merupakan adaptasi langsung dari manuskrip Br. 126 Hikayat Kuda Panji Semirang, dan karena komik Kosasih juga belum ada pembuktiannya mengadaptasi dari mana, maka survai ini akan menjadi perbandingan dalam konteks wacana zaman, dan bukan sebagai adaptasi dari satu teks ke teks lainnya. Perbedaan yang ditunjukkan pada kasus transgender akan menjadi fokus pendekatan ini.

Dari Birahi sampai Malu-Malu: Analisis

- Manuskrip Br. 126: Hikayat Panji Kuda Semirang.

Petikan dari Hikayat Panji Kuda Semirang Manuskrip Br. 126 dan buku alih aksaranya

Sebagai bagian dari sastra klasik Melayu abad ke-19, adegan percintaan digambarkan seperti berikut (penebalan dari peneliti):

Sebermula adapun selamanya Raden Inu berhenti itu sehari-hari bergurau bersenda juga dengan Panji Semirang itu seperti tiada akan dapat bercerai, lakunya mangkin bertambah-tambah kasih Raden Inu akan dia. Maka beberapa kali hendak diajak oleh Raden Inu tidur tiada juga ia mau Panji Semirang tidur tetapi Panji Semirang sangat sangka barang lakunya seperti laki-laki sangka rupanya. Maka Raden Inu pun berkata kepada Panji Semirang, “Yayi, mari kita tidur dengan Kakanda. Selamanya Kakanda duduk di sini empat lima hari sudah lamanya Kakanda diam di sini belum juga beradu dengan Kakanda karena esok harilah Kakanda ke Daha.” (h. 44).

………………………………………………………………………

Lalu Panji Semirang pun tertawa lalu keluar peng(h)adapan seraya pegangan oleh Raden Inu tangan Panji Semirang. Maka Panji Semirang pun tiada berdaya lagi rasanya seperti malu rupanya karena tangan Panji Semirang dipegang oleh Raden Inu (h. 45).

Dari kedua contoh ini, kata tidur cenderung tidak mempunyai arti istirahat, melainkan untuk mengisi kerinduan satu sama lain, yang dapat dilanjutkan dengan hubungan seksual. Derajatnya sebagai simbol tetap persetubuhan mungkin tidak begitu kuat pada tidur di abad ke-19, apalagi dengan lingkungan budaya yang menggunakan karakter Jawi. Namun adegan lainnya, pasangan berpegangan tangan, dan Panji Semirang tiada berdaya, memperkuat interpretasi bahwa tidur bukanlah tidur, melainkan menuju ke arah bercinta—meskipun contoh adegan itu tidak menampilkan percintaannya.

Kasus lain yang lebih menarik, bahkan lebih penting, adalah kenyataan bahwa Panji Semirang seolah ragu untuk menjawab apa yang diinginkan Raden Inu, karena dia—yang sebetulnya Candrakirana—hadir sebagai Panji Semirang yang laki-laki, bukan perempuan.

Dapat berarti Raden Inu merayu seorang laki-laki (padahal perempuan yang menyamar sebagai laki-laki), untuk bercinta. Pada tahapan cerita itu, Raden Inu belum mengetahui siapa Panji Semirang itu. Betapapun, Candrakirana berpikir tidak tepat menanggapi Raden Inu sebagai (laki-laki) Panji Semirang, mungkin karena bahaya akan diketahui sebagai perempuan.

Namun bukan berarti bercinta dengan sesama jenis adalah hal yang tidak biasa pada saat itu. Dengan kata lain, ada kemungkinan orientasi seksual Raden Inu adalah biseksual. Evaluasi terhadap perbedaan wacana nantinya diharapkan dapat memberi sedikit kejelasan mengenai kasus ini.

2. Panji Semirang, buku roman gubahan S. Sastrawinata

© 1962 BAHARUDIN MARA SUTAN / BALAI PUSTAKA – Remaster: ERWIN PRIMA ARYA

Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1962, dan telah dicetak ulang setidaknya sembilan kali, cetakan ulang terakhir pada tahun 1996. Seperti yang sudah disebutkan, cerita yang kali ini ditujukan untuk kaum muda “dibersihkan”, sehingga beda dengan sumbernya, kitab Hikayat Panji Semirang lain terbitan Balai Pustaka, dengan kode nomor PB No. 48. Inilah beberapa adegan yang naratifnya dapat dicermati lebih jauh (penebalan dari penulis).

-

- Suatu kekuatan seolah-olah telah menggerakkan tangan Raden Inu Kartapati untuk menjamah tangan Panji Semirang yang halus itu. Panji Semirang kaget. Hatinya goncang. Srrr … arus gaib menggeletarkan urat-urat syaraf Panji Semirang. “Oh! Betapa halusnya!” pikir Raden Inu Kartapati. Darahnya tersirap. Jantungnya berdetak-detak dengan hebatnya (h.90-1).

- Raden Inu Kartapati, pengantin baru, yang tidak bisa tidur lantaran hatinya rindu kepada Panji Semirang (h. 95).

- Asyik benar para penonton melihat lenggang-lenggok Warga Asmara di pentas. Halus luwes gerak-gerik badan dan tangannya. Suaranya merdu. Mata Raden Panji Jayeng Kesuma tidak kedap-kedip melihat. Hatinya terus berdebar-debar (h. 122).

- Permainan berhenti, oleh karena malam sudah larut. Raden Panji Jayeng Kesuma bangkit dari kursi, lalu menghampiri Warga Asmara. Dengan jantung rusuh berdetak-detak, dengan sinar mata penuh berahi, Raden Panji Jayeng Kesuma mendekati Warga Asmara (h. 122-3).

- Mereka serasa melihat putra-putri sang Dewa Kamajaya dari Kahiyangan. Yang seorang gagah bergas dan rupawan; dan yang seorang lagi langsing luwes cantik molek. Ya, sekalipun orang yang belakangan ini berpakaian laki-laki (h. 123).

Dari bahasanya, jamah juga dikonotasikan sebagai perbuatan menyentuh secara negatif, sehingga hubungan seksual menjadi berkaitan dengan hasrat seseorang yang belum mau menerima. Namun yang penting pada adegan pertama sudah cukup tersirat istilah hasrat seksual pada Panji Semirang, yang berpenampilan laki-laki, tanpa ada petunjuk bahwa Raden Inu mengetahui bahwa yang berada dibalik busana laki-laki itu adalah Putri Candrakirana. Sedangkan di sisi Panji Semirang, tempat Candrakirana melihat Raden Inu sebagai laki-laki, dan gemetar, menggarisbawahi peristiwa tersebut sebagai adegan erotis.

Pada adegan kedua, Raden Inu sebagai pengantin baru dengan Galuh Ajeng, tetapi yang terlintas di benaknya adalah Panji Semirang, yang belum diketahuinya sebagai perempuan, betapapun halusnya tangan Panji Semirang itu.

Pada adegan ketiga, Raden Inu sebagai tokoh samarannya sendiri, Raden Panji Jayeng Kesuma, seolah tersihir oleh daya tarik Warga Asmara sebagai penampil, juga tanpa disadari sebagai salah satu samaran Candrakirana, yang kembali menjadi laki-laki.

Adegan ini berlanjut ke adegan keempat, tempat ia masih terserap oleh penampilan Warga Asmara, Raden Panji Jayeng Kesuma mendekati Warga Asmara—atau Candrakirana sebagai laki-laki—dengan “sinar mata penuh berahi”, yang maknanya tiada lain adalah hasrat seksual.

Lingkungan pada adegan kelima melibatkan penonton ke dalam pengadukan pemilahan seksual, seolah-olah pasangan sesama jenis adalah sahih. Sejenis kelamin dalam hal ini tidak sesederhana laki-laki dengan laki-laki, melainkan seperti kalimat: laki-laki kuat dan tampan dengan laki-laki langsing dan cantik. Dengan kata lain, seorang laki-laki dengan laki-laki transgender, dalam hal ini Candrakirana yang menyamar.

Pada titik ini, bisa dikatakan, jika Panji Semirang adalah perampok dan Warga Asmara adalah penari gambuh, maka ada dua macam laki-laki yang dijadikan penyamaran oleh Candrakirana: laki-laki tangguh bertangan halus dan seorang pria yang sangat cantik. Keduanya dicintai dengan hasrat seksual oleh satu laki-laki, sebagai Raden Inu maupun sebagai Raden Panji Jayeng Kesuma.

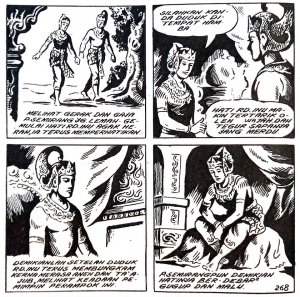

- Panji Semirang, buku komik gubahan R. A. Kosasih

© 1966 R.A.KOSASIH / MELODI

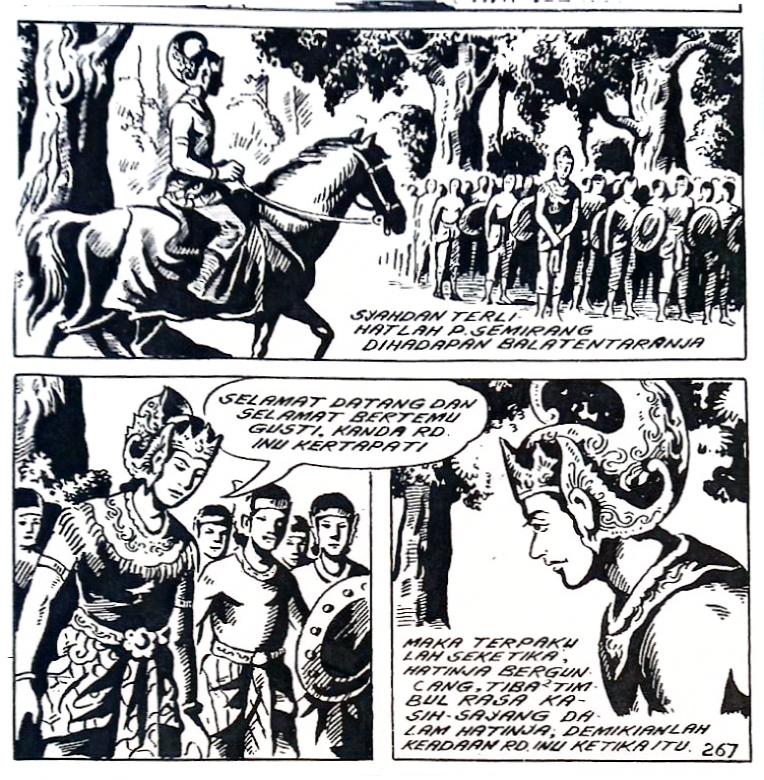

Seperti juga roman Sastrawinata, komik Panji Semirang yang terbit pertama kali pada 1966 ditujukan untuk pembaca muda. Dari media komik yang menggabungkan kata-kata dan gambar untuk naratifnya, dipilih adegan perbandingan yang menunjukkan pertemuan Raden Inu Kertapati dan Candrakirana.

1)

Pada pertemuan pertama ini sama sekali tidak disebutkan soal gender, tetapi sudah disebutkan bahwa Raden Inu tertarik dan “timbul rasa kasih sayang” kepada Panji Semirang.

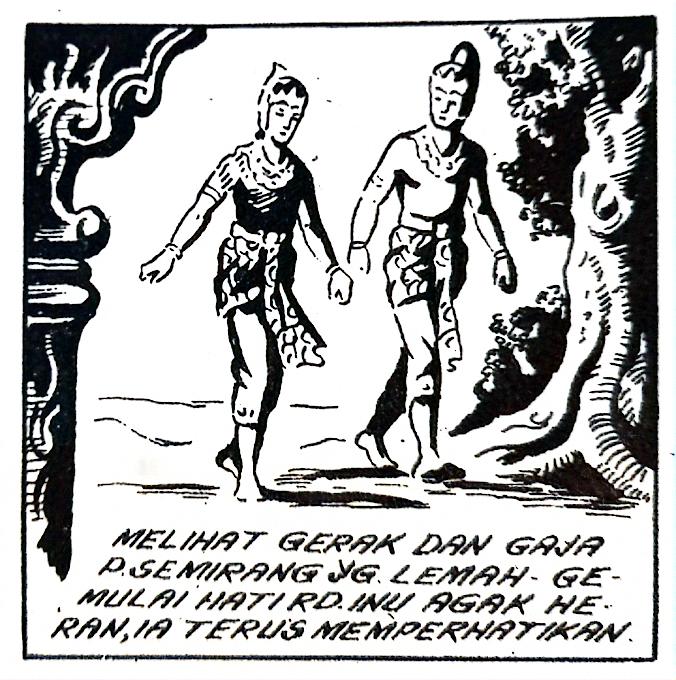

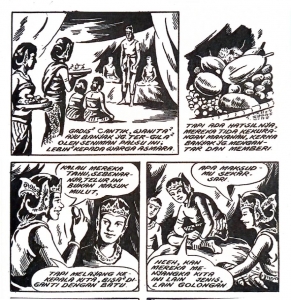

2)

Dalam pembesaran bingkai, penanda gender diperlihatkan. Tampak menunjukkan gerak feminin yang stereotip, dan membuatnya lebih khas ketika wajah dan suaranya disebutkan. Bagi pembaca yang tidak dapat mendengar suaranya, wajah tersebut jelas terlihat cantik dalam stereotip seorang perempuan. Digarisbawahi di sini kontradiksi antara stereotip perampok yang maskulin dengan kenyataan bahwa Panji Semirang adalah stereotip feminin. Tidak ada transgender sebagai peralihan gender, selain secara budaya sudah umum semasa Majapahit; bahwa tokoh laki-laki dapat diperankan dan dimainkan oleh perempuan; sementara pada saat yang sama, sosok laki-laki feminin dalam kehidupan nyata ada.

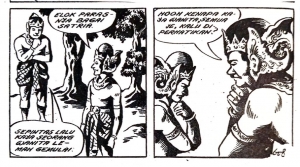

3)

Komentar pelayan Raden Inu ini hanya memainkan dua jenis gender saja, laki-laki dan perempuan. Bertentangan dengan kenyataan historis bahwa laki-laki bisa saja bersifat feminin, dalam kalimat ini tidak ada gagasan bahwa laki-laki yang anggun dan cantik itu mungkin.

4)

5)

Adegan ini juga menunjukkan maskulinitas, karena perempuan yang membawakan makanan dinyatakan “tergila-gila”.

6)

Dialog ini menunjukkan ambiguitas lain, dan tidak secara tegas menyatakan adanya transgender.

7)

Dari seluruh adegan yang ditampilkan dalam komik, hanya ada sedikit yang menyaran ke arah ambiguitas. Namun hal tersebut tidak cukup kuat untuk memberi kesan, bahwa ada gender lain selain pembagian laki-laki dan perempuan. Betapapun, karena penyamaran tidak diperlakukan sebagai aslinya, bukan berarti tidak ada yang transgender. Kemungkinan perempuan untuk menyamar sebagai laki-laki feminin hanya bisa berhasil, karena pada masa pluralisme gender di Majapahit, keberadaan laki-laki bertubuh feminin diterima sebagai kewajaran. Artinya sudah terdapat subkultur transgender.

Politik Budaya dalam Konstruksi Historis: Evaluasi

Survai ini bermula dari temuan adegan percintaan dalam cerita Panji, yakni relief di Candi Kendalisodo yang berasal dari zaman Majapahit pada abad ke-13 dan ke-14. Seperti dikaji Lydia Kieven, penggambaran situasi romantik pada relief tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Tantra Hindu-Buddha, saat peleburan Perfection of Means (melambangkan bagian laki-laki) dan Perfection of Wisdom (melambangkan bagian perempuan) dipraktikkan oleh pasangan dalam kesatuan seksual, pembebasan dapat segera dicapai.7

Pada masa itu, cerita Panji Jayakusuma atau lainnya, seperti Angling Dharma, Parthayajna Arjunawiwaha, Sang Satyawan, atau Sudamala, memuat penggambaran tersebut, sehingga bisa dikatakan cukup umum semasa Majapahit, sebagaimana ajaran Tantra menjadi pilihan kebijakan agama dari kerajaan.

Adapun dalam Hikayat Panji Kuda Semirang yang ditulis dengan aksara Jawi untuk bahasa Melayu, kita bisa melihatnya sebagai warisan Jawa di wilayah yang pada abad ke-19 menerima budaya Arab dan agama Islam yang sudah dominan, seperti yang ditunjukkan oleh keberadaan karakter tersebut. Dengan dominasi ajaran Islam di wilayah tersebut, situasi romantik dalam cerita tersebut tidak lagi menjadi bagian dari pesan Tantra.

Sebaliknya, justru menunjukkan perlawanan lain terhadap wacana dominan, dari peran-peran transgender yang dengan jelas mencampurkan pemilahan gender, seperti kemungkinan biseksualitas Raden Inu yang tentunya menjadi isu sensitif dalam kebijakan gender Islam. Dalam naskah aksara Jawi ini, bukan hanya relasi gender yang tercampur, tetapi situasi romantik juga tidak memiliki makna surgawi. Cara laki-laki tertarik pada perempuan yang menyamar sebagai laki-laki seperti legitimasi subkultur transgender.

Roman Panji Semirang gubahan S. Sastrawinata.ditujukan untuk pembaca muda. Diterbitkan oleh Balai Pustaka sebagai lambang buku sehat bangsa, dan dalam semangat tersebut terdapat kata “dibersihkan” di bagian pendahuluan, yang mengisyaratkan bahwa buku tersebut layak untuk anak-anak dan ditempatkan di perpustakaan. Faktanya, dalam pemeriksaan adegan situasi romantik, bukan saja ajaran Islam tidak dominan, melainkan adegan percintaannya bernuansa kesyahwatan dengan diksi seperti jamah dan birahi. Namun yang penting di sini bukanlah kelas adegan percintaannya, melainkan kondisi transgender yang seolah sudah menjadi hal biasa dan mapan.

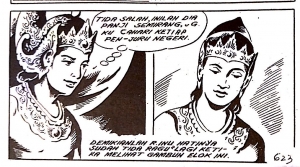

Apa yang menjadi tujuan untuk dibersihkan berlangsung dalam komik Panji Semirang gubahan R.A. Kosasih, tempat perasaan campur aduk atau ambiguitas pemilahan gender tidak pernah dileburkan atau dialihkan kepada gender ketiga. Didukung oleh gambarnya, naratifnya jelas bahwa dalam tubuh perempuan Panji Semirang si perampok elok, dan tubuh perempuan Warga Asmara pegambuh anggun yang menyamarkan Candrakirana, perempuan yang tetap cantik dan anggun sebagai perempuan feminin. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun di luar wacana dominan atas gender, tetapi pada saat yang sama, ungkapan bahwa penyamaran sempurna seorang perempuan, tetap sebagai laki-laki feminin, dianggap dengan sendirinya adalah mungkin.

Candrakirana sebagai Panji Semirang, Pria Feminin Bertubuh Perempuan

Untuk memusatkan perhatian pada sifat pasangan cinta, terlihat jelas bahwa perbedaan wacana di era yang berbeda mengubah konstruksi relasi seksual. Dengan kepentingan penggambaran pasangan kekasih sebagai ajaran Tantra, maka politik gender yang plural pada masa Majapahit membuat seni penyamaran tidak ada hubungannya dengan penggambaran tersebut. Artinya, pasangan laki-laki-perempuan hanya membutuhkan tubuh secara fisik, bukan gender, boleh apa saja, asalkan berbadan laki-laki dan berbadan perempuan.

Di masa aksara Jawi mendominasi bacaan, hilangnya ajaran Tantra menjadikan pasangan kekasih hanya sebatas manusia yang memiliki hasrat seksual, sebagai perlawanan terhadap wacana dominan. Sementara di dunia baru kota modern, nafsu negatif pada situasi romantik pun mendapat tempat dalam bahasa Indonesia yang dipertajam. Dalam kebangkitan bangsa, ketika buku ini mengambil peran mendidik dan menghibur, denotasi pemisahan antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas. Namun jika pemeriksaan diperdalam, tidak bisa dipungkiri bayang-bayang masa lalu bahwa subkultur transgender itu ada, selain beberapa agenda lain dalam cerita Panji.

Konsep proses hegemonik, bahwa dalam setiap dominasi wacana oleh kelas dominan terdapat negosiasi dan resistensi wacana dari kelompok terbawahkan, menempatkan keberadaan subkultur transgender yang naik turun dari era pluralisme gender pada masa Majapahit, ke sistem budaya-politis yang lebih mencakup jenis gender sejak masa Orde Baru di Republik Indonesia.

Penggambaran situasi romantik secara eksplisit pada relief cerita Panji di Candi Kendalisodo, yang bermaksud mengarahkan penonton pada ajaran Tantra secara terbuka, memperlihatkan penghargaan tinggi atas peran persetubuhan.

Mengingat pluralisme gender yang terjadi saat itu, relief candi ini juga berarti bahwa bercinta hanya boleh terjadi di antara pasangan heteroseksual—sebagaimana naskah-naskah ajaran Tantra maupun ujaran para guru tidak pernah menghubungkan Tantra dengan homoseksualitas.8

(c) 1962 J.V.D HEYDEN / BALAI PUSTAKA

Betapapun tersarankan pada cerita Panji, percintaan mungkin saja terjadi antara laki-laki bertubuh feminin dan laki-laki biseksual bertubuh laki-laki—walau dalam alur cerita itu sendiri tidak pernah berlangsung.

Dari naskah Hikayat Panji Kuda Semirang, hingga buku cerita Panji Semirang, terjadi pergeseran suasana romantisme. Meski tidak lagi terkait dengan tujuan spiritual, tetapi tanda-tanda subkultur transgender semakin terlihat—dalam hal ini, dari yang bersifat romantik hingga sekedar hasrat seksual, yang dalam interpretasi dominan arus utama terkesan sebagai degradasi.

Komik Panji Semirang sebagai teks terakhir survei ini, jelas tanpa tanda-tanda seksual tersebut, tidak pernah secara langsung mengisyaratkan adanya persetubuhan dalam hubungan sepasang kekasih. Namun jika dicermati dari aspek transgender, penyingkapan yang bersifat spekulatif bisa saja mengarah kepada perbincangan lebih jauh.

Dapat dikatakan ada dua temuan dalam survai ini: pertama, adanya pergeseran makna wacana seksual dalam proses hegemoni konstruksi budaya; kedua, subkultur transgender dalam tingkat apa pun menentang wacana kelas dominan dalam sejarah.

Transgenderisme Melawan Wacana Dominan: Simpulan

Makna temuan ini dalam konteks sejarah adalah kenyataan bahwa ada masanya pluralisme gender hadir tanpa adanya stigmatisasi terhadap minoritas di luar arus utama heteroseksual. Segenap transgender dianggap sebagai fenomena jamak, sudah terkonstruksi sebagai suatu subkultur, seperti rombongan gambuh yang bukan kebetulan menjadi bagian dari cerita Panji. Subkultur ini masih hidup, seperti keberadaan ekspresi estetika transgender dalam susastra, tradisi lisan, dan teater-tari di Asia Tenggara sejak awal periode modern—abad ke-15 hingga ke-18—ketika praktik transgender menjadi bagian dari upacara sakral, yang menghargai tinggi para transgender spesialis ritual. Upacara sakral sangat penting bagi masyarakat dan politik setempat.

Sebagaimana ditunjukkan oleh perubahan situasi dari sifat romantik Panji akibat intermediasi, transformasi dan reproduksi kebudayaan sejak paruh kedua periode modern awal, kira-kira abad ke-17 hingga ke-18, berlangsung stimulasi akibat tumbuhnya nasionalisme agama dan reformasi pendidikan. Ini menurunkan kadar pluralisme gender di antara khalayak, terutama dalam hal ritual keagamaan tempat perempuan dan kaum transgender sebelumnya mempunyai peran lebih besar.

Dalam kata-kata Blackwood, “Sejak tahun 1600-an dan seterusnya, kosmologi gender yang mengandung prinsip-prinsip maskulin dan feminin digantikan oleh mitologi gender baru yang bersifat maskulin—yang ditemukan dalam Islam dan Kristen—tempat ritual transvestisme menjadi tidak masuk akal, terutama bagi perempuan jauh di kemudian hari untuk pria.”

Ini juga berarti bahwa perubahan-perubahan tersebut mengarahkan serangan terhadap para praktisi ritual transgender yang dianggap terlalu berlebihan, sehingga hubungan antara para praktisi tersebut—dengan kelompok-kelompok marjinal yang menjadi anggota mereka—dan ortodoksi agama serta kekuasaan negara di seluruh kawasan menjadi semakin parah.

Betapapun, jika dilihat dari survai singkat ini, transgenderisme yang berubah dari fungsi spiritual menjadi hubungan romantik, dalam bentuk tanda-tanda gender campuran yang paling tertutup, tidak pernah benar-benar menyembunyikan keberadaan transgender.

Kuasa hegemonik dari agama arus utama, dan desain rasional tatanan sosial yang diambil dari pemahaman ilmiah tentang hukum alam, tidak memberi tempat bagi kaum transgender dalam dominasi mereka terhadap normalitas.

Kepentingan politik identitas kelompok dominan itu sendiri terwakili dalam marginalisasi dan tekanan sosial, jika diperlukan dengan kekerasan dan perjuangan untuk melegalkan suatu undang-undang, melarang subkultur transgender—yang juga merupakan pengingkaran terhadap ribuan tahun keberadaannya dalam kemanusiaan.

Simpulan ini diakhiri dengan suatu catatan dan saran: tidak semua agama hegemonik dan ilmu pengetahuan modern yang membangun normalitas dominan, akan dapat diterapkan tanpa masalah budaya yang serius, seperti yang telah terjadi. Inilah alasan utama untuk menentang wacana dominan dengan normalitas lain dari local genius—yang harus dikaji sebagai proyek identitas bagi bangsa, atau bahkan bagi bangsa-bangsa dalam kawasan yang sama.

————————

1Versi bahasa Inggris.

2Lihat Lydia Kieven (2017: 35-40), versi bahasa Indonesia.

3Lydia Kieven (2017: 95-105).

4John Storey, An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture (1993), h. 123-130.

5Disusun oleh Peletz dari Aihwa Ong (1999:4), Riki Wilchins (1997, 15–16), Joanne Meyerowitz (2002, 10), Kate Bornstein (1995, 134–135), Blackwood dan Wieringa 1999: ix–xi; Blackwood dengan tepat menggarisbawahi bahwa istilah-istilah umum ini terkadang memiliki makna dan konotasi tertentu di Barat, tetapi relevansinya dipertanyakan di tempat lain. Makna dan konotasi tersebut mencakup gagasan yang secara empiris keliru bahwa semua varian transgender memerlukan hubungan sesama jenis (dan sebaliknya), serta gagasan yang sama problematisnya bahwa pelanggaran perilaku, bahkan atau khususnya dalam pengertian langsung praktik yang melampaui atau melintasi batas-batas, biasanya terjadi stigmatisasi. Karena alasan-alasan seperti ini, kita harus menggunakan istilah-istilah tersebut dengan hati-hati ketika kita memberi label, mengelompokkan, dan menafsirkan praktik-praktik dan identitas-identitas di lingkungan non-Barat. Lihat Michael G. Peletz, “Transgenderism and Gender Pluralism in Southeast Asia since Early Modern Times”, dalam Current Anthropology, Vol. 47, No. 2 (April 2006), h. 310-1.

6Ditulis ulang dari Imelda Whelehan, “Adaptations: The contemporary dilemmas” dalam Deborah Cartmell dan Imelda Whelehan (peny.), Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text (1999), h. 11-7.

7O’Brien (1993:22) mengacu pada kelas teks Tantra yang disebut Guhyasamaja. Tantra Guhyasamaja (pertemuan rahasia) adalah bagian dari kelas teks anuttarayoga-tantra yang diajarkan di Tibet. Lihat Kieven (2013: 89).

8“…..kami telah melakukan penelitian dalam konteks tradisi tantra kuno, tetapi baik dalam teks kuno maupun dalam konsultasi dengan berbagai guru, kami tidak menemukan referensi tentang seksualitas homoseksual dalam Tantrisme.” Tengok Amita, Tantra and Homosexuality https://aumtantrayoga.com/tantra-and-homosexuality-the-art-of-sacred-intimacy-in-the-homosexual-couple/

——

Sekadar Bacaan

Amita, Tantra and Homosexuality https://aumtantrayoga.com/tantra-and- homosexuality-the-art-of-sacred-intimacy-in-the-homosexual-couple/

Budi Wahyono, Ahmad. 2018. Hikayat Panji Kuda Semirang. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Kieven, Lydia. 2003. “Loving Couples Depicted in Temple Reliefs in East Java of the Majapahit Time”, dalam Anna Karlström and Anna Källén (peny.), Fishbones and Glittering Emblems. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities.

Kieven, Lydia. 2013. Following the Cap-Figure in Majapahit Temple Reliefs. Leiden: Brill.

Kieven, Lydia. 2017. Menelusuri Panji di Candi-Candi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Kieven, Lydia. 2019. “Pemakai Tekes Rakyat dan Raden Panji pada Relief Candi Jago dan Candi Penataran”. Malang: Pusat Konservasi Budaya Panji.

Kosasih, R. A. 1966. Pandji Semirang. Bandung: Melodi.

Peletz, Michael G. 2006. “Transgenderism and Gender Pluralism in Southeast Asia since Early Modern Times”, dalam Current Anthropology, Vol. 47, No. 2 (April 2006), h. 309-340. Chicago: The University of Chicago Press on behalf of Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.

Poerbatjaraka. 1968. Tjeritera Panji dalam Perbandingan. Jakarta: Gunung Agung.

Sastrawinata, S. 1962. Panji Semirang. Djakarta: Balai Pustaka.

Storey, John. 1993. An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture: Second edition. London: Prentice Hall.

Supriyanto, Henri (peny). 2019. Panji Pahlawan Nusantara. Sidoarjo: Komunitas Seni Budaya Brangwetan.

Whelehan, Imelda. 1999. “Adaptations: The contemporary dilemmas”, dalam Deborah Cartmell and Imelda Whelehan, Adaptations: From Text to Screen, Screen to Texts. London and New York: Routledge.

*Seno Gumira Ajidarma, partikelir di Jakarta