Mistik Plastik dalam “U>N>I>T>E>D” Chunky Move

Oleh Razan Wirjosandjojo

Bersama angin malam menjelang musim gugur, saya duduk di pinggir ruang semi terbuka Sidney Myer Music Bowl bersama Mbak Melati Suryodarmo. Kami duduk hampir sejajar dengan lantai panggung, mengamati penonton yang lalu-lalang mengisi kursi untuk menyaksikan “U>N>I>T>E>D”, karya tari yang diproduksi oleh perusahaan tari asal Melbourne, Chunky Move, dalam festival Asiatopa di Melbourne.

Kary aini menghadirkan serangkai tata gerak dari enam penari dengan lengan tambahan yang dapat dilepas, dipasang, disambung, dan dipertukarkan—baik antar tubuh penari maupun dengan set yang dirancang berjalur rel. Lengan-lengan itu digerakkan untuk membentuk berbagai pola dan komposisi, memperluas kemungkinan gerak dan bentuk tubuh.

Tampilan enam penari dalam karya “U>N>I>T>E>D”. (Sumber: laman instagram Chunky Move)

Desain lengan mekanik ini dibuat oleh Creature Technology Co. (CTC), perusahaan yang sejak 2006 mengerjakan kerangka mekanis untuk animatronik, menciptakan binatang atau karakter fiksi yang bisa bergerak mandiri atau digerakkan, baik untuk film maupun wahana rekreasi. Kolaborasi ini melanjutkan kerja sama Chunky Move dan CTC yang sebelumnya diterapkan pada karya “Token Armies” (2019).

Kerangka lengan yang dipasang pada penari adalah salah satu instrumen dalam karya ini, hadir bersama dengan kostum hasil daur-kerja dari Future Loundry, geberan musik dari Gabber Modus Operandi, serta serangkai teknologi pencahayaan dan set panggung. Semua elemen ini menyatu, menggantung, dan mengelilingi enam penari di atas panggung.

Perangkat-perangkat teknologi dan mesin-mesin yang hadir dan saling terhubung di dalam karya ini menciptakan atmosfer dunia cyberpunk.1 Upaya menghadirkan mesin dari tubuh penari yang hadir dapat dilihat dari koreografi Antony Hamilton. Koreografi dalam karya ini menunjukkan perhitungan gerak yang ketat dan terukur. Tubuh penari terikat pada pola yang menghitung tempo musik, mengukur ruang, menentukan arah, dan menyusun lengan tambahan melalui gerak yang terhubung. Ketepatan ini, di beberapa momen, menghadirkan kesan ketentaraan—lahir dari perpaduan disiplin gerak dan keteraturan yang cermat.

Ada potensi kedalaman kerja tubuh mekanis, di mana tubuh bergerak sepenuhnya patuh pada komando gerak dan dalam melakukan gerak tersebut dalam kesadaran yang berbeda. Kualitas ini dapat disaksikan dalam aktivitas yang memiliki ritme dan pengulangan yang ketat, seperti kerja buruh pabrik yang mengulang pola geraknya selama berjam-jam. Tubuh dipaksa mengikuti sistem mekanis yang ketat, namun ketika keteraturan itu dikuasai, gerka itu ia dijalani dengan bawah-sadar. Di situ, tubuh, baik yang melakukan atau yang melihat, dapat merasakan tegangan antara manusia sebagai objek mesin atau sebagai subjek yang hidup dan merasa. Ada satu kualitas yang dapat dirasakan dari tubuh yang berada pada keketatan sistem yang mekanis , dalam keadaan batin yang stabil—pasrah pada aturan yang ada.

“Quadrat I+II” karya Samuel Beckett. (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=hFvhBmhOWGQ&ab_channel=tvarchive1 )

Kualitas ini dapat kita saksikan pada karya “Quadrat I+II” karya Samuel Beckett, di mana empat penari bergerak di jalur bujur sangkar dengan persimpangan di tengahnya. Notasi gerak yang sederhana membangun tegangan, baik secara pribadi setiap pelaku maupun pada kelompok. Tegangan itu terjadi karena keketatan sistem, yang sekaligus menciptakan harmoni dan keteraturan. Kualitas serupa terlihat dalam karya-karya yang menekankan presisi ruang dan waktu dalam gerak kelompok, seperti “Cry Jailolo” oleh Eko Supriyanto dan “Waktu Ku Kecil, Tidak Besar” oleh Annastasya Verina. Kedua karya ini mengedepankan kualitas mekanis—hampir militeristik—yang mengondisikan tubuh sebagai mesin berdaging, mempertentangkan sifat organis tubuh dengan kualitas mekanis yang diciptakan oleh koreografi yang berlaku di dalam pertunjukan.

Saya membayangkan karya ini, mencoba membayangkan dunia masa depan, di mana kebebasan gerak manusia mungkin lebih sulit dicapai. Namun, eksekusi yang dilakukan oleh para penari belum cukup kuat untuk menciptakan sebuah momen dan peristiwa – berhenti pada upaya untuk menciptakan kumpulan kesan-kesan yang “mengesankan”. Beberapa rangkaain gerak juga melompat, sehingga tubuh menjadi semakin sulit untuk masuk pada rantai sistem. Rumusan koreografi tidak memberi daya bagi tubuh untuk sepenuhnya membawa diri untuk patuh “menjadi mesin”, ia hanya mengarahkan tubuh untuk menampilkan kesan dari apa yang dibayangkan sebagai sebuah “mesin”.

***

Plastic Mystic

Mengutip dari sinopsis yang saya temukan pada laman Asiatopa, ada tanda tanya besar pada benak saya mengenai tema “mystical machine” yang diangkat di dalam karya ini. Berikut saya mengutip sinopsis yang saya temukan pada lama Asiatopa (https://www.asiatopa.com.au/event/u-n-i-t-e-d):

A stellar lineup of six dancers explore machine mysticism and the persistence of spirituality in a post-industrial digital age, set to gamelan-infused, Javanese trance-inspired techno beats. The dancers’ upcycled, motocross-inspired, exoskeleton costumes, transform them into post-human tech-adorned mythological beings. This landmark work is a major international collaboration with leaders in the Javanese experimental scene, Gabber Modus Operandi (featured on Björk’s album Fossora), Bali-based streetwear label Future Loundry and world leaders in animatronic design, Creature Technology Co. Experience an otherworldly night of sophisticated movement, infectious music and science fiction-inspired design that honours technologies both ancient and contemporary; inner and collective. Turn up early and join in the pre-show ambience with a curated set list by Gabber Modus Operandi.

Dalam karya ini, saya melihat ada kecenderungan untuk memberi kesan “di luar kendali,” mengarah pada wujud-wujud kesurupan (ndadi). Alih-alih mencapai kondisi transenden melalui kerja tubuh (yang seharusnya bisa tercapai lewat koreografi yang mekanis/matematis), citra ndadi justru ditampilkan secara teatrikal.

Strategi yang dipilih dalam karya ini saya baca sebagai berikut: mengambil kode dan simbol yang dianggap mistik dari berbagai kebudayaan, lalu menggabungkannya dengan materi artistik yang dianggap lebih kontemporer—seperti elemen “mesin”—pada satu sisi dilakukan agar tidak terkesan terlalu apropriatif. Keterlibatan Gabber Modus Operandi dalam karya ini memberi energi yang kuat, namun saya mulai mempertanyakan apakah hasilnya malah menjadi “hidangan eksotik” yang baru, kehilangan kedalaman makna “mistik” yang lebih substansial.

Resep karya ini terasa seperti hidangan yang belum matang. Panggung sebagai “piring” menyajikan bahan-bahan yang secara individual menarik, bahkan mewah, dengan penataan yang apik. Namun, rasanya terasa janggal, seperti membuat mencampur buah pala, durian, rambutan, dan taburan caviar dan sambal rujak tertata di atas piring metalik— berhenti sebagai pemandangan yang eksotis yang mewah, tanpa mempertimbangkan fungsi.

Ketidakcermatan terlihat dalam mempertimbangkan fungsi teknologi sebagai elemen artistik yang menunjang. Elemen-elemen ini seharusnya dapat menyelesaikan masalah fisik pertunjukan sekaligus bekerja pada tataran psikis penonton. Pemilihan panggung berbentuk persegi panjang tampaknya beralasan, mengingat kebutuhan untuk memasang set yang digantung pada rel yang memanjang. Penonton yang duduk di sisi panjang panggung merasakan pertunjukan sebagai peristiwa panoramik, terutama bagi mereka yang duduk di tengah. Namun, penonton yang berada di sudut atau ujung panggung akan merasa jarak yang signifikan, menyaksikan ruang pertunjukan yang lebih terfokus ke tengah. Beberapa citra dua dimensi yang terbentuk dari konfigurasi gerak tubuh penari seringkali sulit ditangkap oleh penonton di sisi ujung panggung, karena citra tersebut menyesuaikan dengan garis rel yang memengaruhi orientasi visual. Kesulitan serupa juga muncul dalam desain koreografi yang cenderung memproyeksikan gerak mendatar, membuat penonton di sisi atas tribun kesulitan merasakan energi dari gerakan penari.

Pada sisi musik, U>N>I>T>E>D melibatkan Gabber Modus Operandi (GMO), duo yang sejak 2017 telah menciptakan karya-karya musik elektronik dengan tempo gabber yang cepat dan intens. Musik mereka memadukan berbagai materi bunyi, mengolah elemen-elemen musik kerakyatan di Jawa, serta referensi bunyi dari kebudayaan lain di Indonesia. Gabber Modus Operandi mengalihfungsikan materi bunyi dan struktur musik tradisi untuk memfasilitasi pengalaman trance bagi pendengarnya. Namun, kerangka pertunjukan dan koreografi dalam U>N>I>T>E>D justru meredam potensi tersebut, sehingga fenomena musik yang mereka hadirkan terasa lesu dan terkesan hanya sebagai penjaga tempo gerak lima-enam-tujuh-delapan.

Pada sebagaian besar bagian alur pertunjukan U>N>I>T>E>D, music tidak memberikan pengalaman yang menggerakkan pendengarnya—baik penonton maupun yang tampak dari tubuh penari—untuk menciptakan dorongan batin yang primal, yang edan, yang dapat membawa keluar dari kerangka yang logis dan eksak. Musik tetap berfungsi sebagai parameter waktu (tempo, kecepatan) dan intensitas gerak penari yang dirancang untuk menggambarkan alur musik. Pada beberapa bagian, musik terasa lebih menggugah ketika Gabber Modus Operandi memutar nomor-nomor lama yang telah mereka rilis sebagai karya individu. Sayangnya, secara otomatis kehadiran nomor tersebut justru memisahkan (secara hierarkis) antara musik GMO dan apa yang terjadi di panggung U>N>I>T>E>D, ditambah karena pengolahan hubungan gerak yang terasa semi-ilustratif terhadap musik. Hal ini bisa dilihat pada presentasi mereka di salah satu sesi promosi Asiatopa, yang dapat disaksikan melalui pranala berikut: https://www.youtube.com/watch?v=WZl9h8IqmhY&ab_channel=Parenthesy

***

Lengan dan Kesaktiannya

Machamp pada seri anime ”Pokemon”, salah satu karakter bertangan empat. (Sumber : https://gamerant.com/)

Citra tubuh dengan lebih dari satu pasang lengan dalam karya U>N>I>T>E>D dapat dirujuk pada beragam penggambaran sosok, baik dalam cerita fiksi populer seperti Machamp (Pokémon) atau Doc Ock (Spider-Man), atau dari cerita folklor, mitos, atau dewa dalam berbagai kepercayaan seperti Durga, atau Buddha. Tangan dapat diartikan sebagai simbol kesaktian, terkait dengan kemampuan manusia untuk menentukan nasib melalui laku tangannya—dengan tangan, manusia dapat mencipta atau menghancurkan. Seiring evolusi manusia, fungsi kaki yang dulunya sebagai alat transportasi mulai digantikan, sementara lengan berfokus pada kemampuan intelektual, mendukung aktivitas sehari-hari, dan bertahan hidup. Seiring perkembangan kebudayaan, lengan dan tangan menjadi semakin kompleks, berfungsi dalam alat-alat teknis seperti palu dan bor, maupun dalam alat artistik seperti gitar dan piano, yang desainnya menyesuaikan dengan kerangka tangan dan pikiran manusia. Tangan tidak hanya berhenti pada fungsinya yang beragam, tetapi juga menjadi simbol kecerdasan dan politik.

Durga yang menggunakan pusaka trisula di tangannya untuk membunuh Mahisasura. (Sumber: https://www.dollsofindia.com/)

Dalam tari, olahraga, maupun bela diri, begitu banyak kemungkinan gerak tangan yang dapat ditemukan. Baik pada praktik gerak yang menempatkan tangan sebagai bagian yang dominan, seperti waacking atau karate, maupun pada disiplin gerak yang menjadikan lengan dan tangan sebagai satu bagian dari seluruh koordinasi tubuh, seperti tai chi atau ballet. Dalam tari klasik gaya Surakarta, tangan memiliki sederet peran, seperti menciptakan simbol, juga sebagai pengatur keluasan dimensi ruang yang dikuasai oleh tubuh. Dari pengalaman yang saya rasakan ketika menari klasik Jawa, tangan berperan sebagai perangkat yang menggerakkan ruang di sekitar tubuh, sementara kaki memindahkan tubuh dalam ruang. Tangan hampir tidak pernah menopang tubuh ke tanah, secara kentara memisahkan politik tubuh dari tangan dan kaki. Namun, di masa ini, kemungkinan baru apa lagi yang dapat diciptakan oleh tangan manusia?

Saya merasa abad ke-21 mulai menyemarakkan kejenuhan, di mana penelusuran fungsi tangan—seperti halnya anggota tubuh lainnya—mulai mencapai batasnya. Bisa dikatakan bahwa manusia kini merasa sudah memahami seluruh fungsi fisiologis tubuh dan segala kemungkinan gerak yang dapat tumbuh dari situ. Di sisi lain, kejenuhan itu bertemu dengan tuntutan hidup yang semakin kompleks, yang memaksa tubuh manusia untuk mencari kemungkinan baru untuk melampaui batas fisiknya. Dunia kini membayangkan kemungkinan pasca-tubuh sebagai cara untuk membawa manusia memasuki dunia yang lebih mutakhir. Pada bingkai ini, lengan dalam karya U>N>I>T>E>D terasa hadir sebagai sebuah dukungan atas semangat pemutakhiran tersebut.

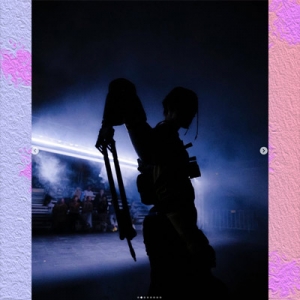

Tampilan lengan mekanis dalam karya “U>N>I>T>E>D”

Dalam U>N>I>T>E>D, lengan yang digunakan tidak memiliki bentuk tangan manusia. Lengan tersebut berujung lancip, yang berfungsi sebagai titik lepas-pasang pada lubang-lubang yang disiapkan, baik pada permukaan tubuh penari maupun pada set. Selama pertunjukan, terjadi interaksi pasang-lepas yang ringan, di mana lengan tradisional hampir tidak mungkin untuk dilepas-pasang, kini ditawarkan di dalam pertunjukan seperti onderdil motor. Pertunjukan ini memanfaatkan kemampuan pasang-lepas ini untuk menelusuri berbagai kemungkinan bentuk yang bisa tercipta dari perpanjangan lengan biologis ke lengan mekanik ini. Pada pandangan pertama, gerak-gerak yang muncul tampak menarik, ia diayun, ditekuk, dan diluruskan. Namun seiring berjalannya waktu, tangan-tangan tersebut perlahan kehilangan daya tariknya karena serangkaian eksplorasi tersebut tidak konsisten menciptakan fungsi ataupun pengalaman batin bagi yang menyaksikan.

Keberadaan gerak lengan tambahan, baik dalam hal jumlah maupun perpanjangannya di tubuh penari, tidak menghasilkan rasa yang signifikan. Motif dasar yang paling jelas terlihat dalam pertunjukan ini adalah upaya untuk mengeksplorasi semua kemungkinan gerak yang “keren”. Namun, tidak ada motif fungsional yang ditemukan dalam penggunaan lengan tersebut, sehingga keberadaan tangan, baik secara fisik maupun puitik, terasa mati. Lengan itu tidak menciptakan pengalaman imajinatif yang menyatu dengan tubuh yang menggerakkan. Gerak lengan tambahan sangat bergantung pada tubuh induk, namun gerak tubuh induk dalam menggerakkan lengan tambahan tidak menciptakan kesatuan rasa antara tubuh induk dengan lengan.

Kesan atas lengan tersebut seakan seperti anting-anting yang bergerak menggantung di telinga. Meskipun tubuh bisa bergerak untuk mengayunkan anting, ayunan itu tidak membuat anting tersebut menyatu dengan tubuhnya; gerakannya hanya berhenti pada kepernikannya semata, tanpa menciptakan hubungan yang fungsional antara tubuh dan lengan tambahan tersebut.

Sekilas mengingatkan saya pada misi antariksa yang dilakukan oleh Katy Perry dan serangkaian perempuan pada beberapa waktu lalu. Misi ini menuai kritik karena secara fungsi dan etik misi tersebut sangat bertolak belakang dengan narasi mengenai ekologi dan feminisme yang mereka koar-koarkan. Misi tersebut tidak menghasilkan apapun kecuali konten-konten sosial media yang menegaskan kesan rekreasi elit, justru menunjukan disfungsi perempuan. Polusi yang dihasilkan pada misi teatrikal ini pun menjadi terasa terasa sia-sia. Kesan “kemajuan” yang diciptakan oleh misi ini berhenti sebagai hiasan tanpa fungsi.

***

Karya ini terjebak dalam ketegangan antara dua pendekatan: menghadirkan tubuh-mesin melalui koreografi matematis, dan mencoba menciptakan kesan tubuh kesurupan yang dikerjakan secara teatrikal. Klaim mistisisme yang dihadirkan oleh karya ini terasa superfisial, menciptakan peristiwa mistik yang plastik, tanpa merambat pada upaya untuk mencari kedalaman makna dari gagasan yang ia angkat.

Koreografi mengondisikan tubuh sebagai kerangka yang paling semu di antara berbagai dukungan material artistik lainnya di atas panggung. Tubuh tidak hidup dan bernafas di dalam dunia yang dibangun; sebaliknya, ia disibukkan dengan hafalan gerak dan tuntutan teatrikal untuk menciptakan kesan ndadi. Desain koreografi tidak menyatukan kerangka mekanik lengan dengan tubuh induknya, sehingga lengan tambahan tetap terpisah dengan tubuh penari. Koreografi hanya tampak menggarap lapisan tampilan luar tubuh penari. Sebagai hasilnya, tubuh hanya berfungsi menggerakkan gerak lengan yang mati, tanpa mencari kedalaman tubuh, menghidupkan dayanya, dan sepenuhnya masuk pada sistem koreografi yang menjadikan tubuh tersebut menyublim ke dalam dunia yang diciptakan. Hal ini saya utarakan dengan kepedulian yang saya rasakan kepada dunia yang ingin diciptakan dalam sinopsis, dan tidak memaknai tubuh sebagai peraga yang berjalan mempertontonkan perangkat artistik di atas kulit dan disekitarnya.

Melihat arah artistik Chunky Move, yang sering menelusuri tema futuristik dan teknologi, saya mempertanyakan peran teknologi dalam koreografi ini. Apakah teknologi hadir sebagai perangkat yang berfungsi atau hanya sebagai hiasan semata? Kehadiran teknologi dalam desain panggung, kostum, pencahayaan, dan musik sejatinya memiliki potensi besar dalam mendukung dunia yang ingin dihidupkan. Namun, pertunjukan ini tampak tajam pada penonjolan tampilan, belum pada kaitan keberadaan (existence) tubuh dengan teknologi secara lebih mendalam.

Karya ini juga perlu merenungkan kembali tema mistik yang diusungnya secara lebih kritis. Pendekatan yang digunakan dalam memperkuat daya mistik sebaiknya tidak terperangkap pada pendekatan yang artifisial dengan motivasi eksotik semata. Belajar dengan melihat dan mengalami praktik mistisisme selama saya tinggal di Solo, memaknai “yang mistik” lebih dari sekadar membuat kesan-kesan belaka; ia hidup sebagai pengetahuan dan fungsi. Apropriasi perangkat mistik tanpa pemahaman yang mendalam hanya akan mengulang praktik kolonial dalam bentuk baru, mengedepankan konsumsi eksotis yang memutus fungsi dan substansinya.

1estetika fiksi ilmiah yang menampilkan teknologi sebagai dunia distopia yang menabrakkan kesan-kesan futuristik dengan kemiskinan dan kecarutan sosial, seringkali sebagai kritik terhadap kapitalisme yang memperlebar ketimpangan kelas melalui pemanfaatan teknologi.

——

*Razan Wirjosandjojo adalah seniman yang saat ini mengerjakan aktivitasnya di Solo, Indonesia. Menyelesaikan studinya di Jurusan Tari Institut Seni Indonesia Surakarta setelah aktif menari sejak 2010 dan mempelajari bermacam disiplin tari dari berbagai ruang dan komunitas di Jakarta sampai dengan tahun 2017. Setelah berpindah studi ke Solo, Razan belajar dari Melati Suryodarmo dan Studio Plesungan, sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dari 2020 Razan mulai menciptakan karya dengan memperluas sudut pandangnya dalam melihat tubuh sebagai wahana, dan mengembangkannya dalam wujud teks, rupa, dan peristiwa. Saat ini Razan merupakan murid dan staf paruh waktu di Studio Plesungan.