Yogya dan Pergumulan Sunyi Seorang Feminis

Oleh Seno Joko Suyono

Dalam katalog pameran: The Submissive Feminist yang diselenggarakan di Kiniko Art Gallery Yogya dari tanggal 5-26 juni ini, Nadiah Bamadhaj menulis: “ …The exhibition borrow heavily from the iconography within my immediate environment of Yogyakarta.But that iconography is also reclaimed to manifest metaphors of my own personal experience. Batik, keris, wayang, and antiques, each with their own rich and labyrinthine Javanese histories, are re-used and re-presented to tell story of my silence, my burden, the threats to my dependents and my isolation – the fall down and the getting back up…..”

Nadiah Bamadadhaj (53 tahun) – menyajikan gambar keris, lemari antik Jawa, gagang wayang bersama sebuah gambar bibir dan sebagainya. Citra-citra itu dibuatnya dengan drawing charcoal di atas kertas. Lalu dilapisi dengan aluminium atau plywood dan ditempel di dinding . Kelihatan sederhana. Tapi sesungguhnya suatu alegori – yang berkaitan dengan pergulatannya yang panjang mengamati kehidupan di Yogya dari sisi pandangnya seorang feminis. Lihatlah karya berjudul: Patrem. Karya itu menampilkan gambar sebuah keris yang memiliki gagang berupa wajah Nahdia sendiri. Kita tahu dalam dunia perkerisan Jawa, Patrem adalah nama bagi keris khusus untuk kaum perempuan. Di samping Patrem ada Cundrik – yang juga jenis keris perempuan. Beberapa peneliti keris, mengatakan para perempuan bangsawan atau putri kraton di masa-masa silam selalu membawa Patrem atau Cundrik untuk berjaga-jaga keselamatan. Mengapa Nadiah menampilkan wajahnya sebagai ujung dari Patrem?

The Submissive Feminist 2021

Perupa asal Malaysia itu sejak telah lama tinggal di Yogya. Ia berumah tangga dan menetap di Yogya bersama suami nya – yang juga seorang perupa dan anaknya . Dari beberapa katalog, dapat dibaca ia tampak begitu menyelami Yogya. Ia menangkap Yogya sebagai sebuah kota penuh paradoks. Di satu sisi, kesenian kontemporer tumbuh tinggi – di sisi lain ia melihat ada fenomena masyarakat makin lama makin cenderung agamis. Semua hal ditakar dalam perspektif ortodoks konservatif. Dalam sebuah wawancaranya dengan Ho See Wah dari Art and Market ia menceritakan selama tinggal di sebuah kampung di Yogya, hampir seluruh tetangganya mengenakan hijab. Hanya dia sendiri yang tak memakai. Kampung penuh kegiatan – yang mengharuskan ibu-ibu terlibat bersama, namun dia jarang berpartisipasi – dan itu membuatnya ada semacam perasaan “tertekan.”

“…In Yogyakarta kampung life, these is a strong pressure to “participate” in all organised collective activities. This collective participation gives the façade of a harmonious community. But in actuality, this participation hides an underlying threat…,” katanya kepada Ho See Wah. Kita segera meraba ada sebuah –pemahaman tertentu dari Nadiah tentang kolektivisme, harmoni semu dan “perlawanan-perlawanan introvert” dalam diri Nadiah terhadap masyarakat yang dipandangnya konservatif dan agamis. Agaknya Nadiah secara terus menerus berada dalam ketegangan itu – meski perlawanannya lebih dalam diam. Judul pameran di Kiniko Art Gallery sendiri: Submissive Feminist terasa kontradiktif. Submissive berarti tunduk atau pasrah. Sementara Feminist-sebuah sikap progresif tentang kesetaraan antara relasi gender. Submissive Feminist mirip sebuah oksimoron. Seolah dua hal yang berbeda namun dalam sebuah korespodensi.

Empathy and Narcissism 2021 Charcoal on paper collage with aluminium and plywood backing 124 × 88 × 15 cm

Perhatian Nadiah pada isyu-isyu kehidupan yang ada di Yogya – bisa dilihat awalnya pada drawing-drawingnya seputar gesturkulasi “resistance” para abdi dalaem dan penari kraton. Katalog pamerannya berjudul: Descent di Richard Koh Fine Art Gallery Singapore September-Oktober 2016 menampilkan sosok-sosok penari dan abdi dalem kraton. Cara menggambarnya sangat realis. Hampir fotografis. Betapun demikian bukan sekedar drawing turistik —Nadiah ingin menyajikan suatu sikap gesture dari tubuh para abdi dalem yang mengandung kegelisahan. Dalam katalog itu ia mengatakan,pada akhir 2015 sebagai seorang feminis ia tertarik isyu bagaimana Sultan Hamengkubuwono X mengangkat putri sulungnya: Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, menjadi putri mahkota bergelar Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Sebagai orang luar – tentu ia bersikap netral – tapi ia tertarik melihat bagaimana keluarga dekat sultan, abdi-abdi dalem dan publik menanggapi keputusan itu.

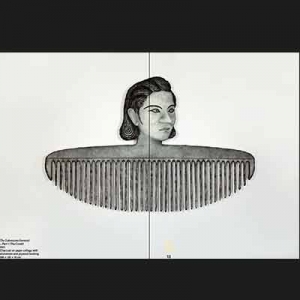

The Submissive Feminist – Part 1 (The Comb) 2021 Charcoal on paper collage with aluminium and plywood backing 208 × 132 × 10 cm

The Submissive Feminist – Part 2 (Figure with Batik Motif Burden) 2021 Charcoal on paper collage with aluminium and plywood backing 137 × 66 × 12 cm

Ia melihat bagaimana pro-kontra terjadi di berbagai lapisan masyarakat sampai masyarakat bawah. Bagaimana protes-protes diam terjadi bahkan di dalam tembok kraton. ”… I had been to the Kraton too many times to count. But after the royal decrees, a row of courtiers, or abdi dalem, renowned for being absolutely loyal to the Sultan, were sitting in a line facing the palace residence, daily and in some form of rotation. My instincts could have been wrong, but there was something not quite right about this gathering. I chose to interpret this as a form of quiet protest against the Sultan’s decision, even though the tour guides hotly denied it. I documented my interpretation of this event in Protestations of the Subservient… ,” tulisnya di katalog. Dalam drawing-drawingnya ia berusaha menangkap bagaimana para abdi dalem melakukan protes dalam diam (seperti dirasakannya secara subyektif) – akibat sikap sultan tersebut. Drawingnya berjudul : In Waiting, Protestations of Subservient dan 31 Desember (tanggal dimana sultan mengeluarkan maklumat soal putri mahkota itu) – yang menampilkan sosok abdi dalem bersimpuh adalah bagian dari itu.

Selanjutnya- dalam katalog itu, Nadiah memainkan kursi sebagai idiom tahta kekuasaan yang diperebutkan. The Last Throne menampilkan gambar sepasang kaki telanjang berurat yang keluar dari bagian bawah tubuh yang dilapisi kain hanya sebatas pinggang dan kemudian tapa badan dan kepala. Kaki tanpa tubuh dan kepala itu duduk di sebuah kursi. Surealis namun jelas berbicara tentang kekuasaan yang telah uzur dan dibayangi perebutan suksesi. Nadia berusaha melakukan riset kecil kecilan. Ia menemui penari tua kraton yang dikenalnya dan mencoba mengorek permasalahan dan pendapat penari tersebut akan kemungkinan tahta Yogya diwariskan kepada putri Sultan. Sang penari itu menurut Nadiah, tak begitu perduli –lantaran siapapun yang naik tahta menurutnya tak akan berpengaruh besar dalam hidupnya.

Sikap penari itu ditampilkan Nadia dalam gambar seorang penari sepuh tengah menari khusyuk di depan kursi kosong berjudul: The Height of Ambivalence. Salah satu gambar yang kuat yang menampilkan perspektif feminis Nadia dalam memahami tahta adalah: The Mysogynist ‘s Throne I dan The Mysogynist ‘s Throne II . Lalu The Reply yang menampilkan seorang putri kraton bersimpuh dari belakang. Semua gambar itu- seolah menyuarakan pendapat pribadi Nadiah bahwa – di Yogya kultur patriarki dalam memahami tahta masih sangat kuat. Misoginis – sikap penuh diskriminasi dan sindrom ketidaksukaan melihat perempuan berada di puncak tahta dalam kultur Yogya secara umum masih tertanam kuat.

Nadia Bamadadhaj

Pembacaan Nadiah bahwa masyarakat Yogya makin konservatif dan agamis – serta makin diskriminatif terhadap “the other” juga dilihat dari pengamatannya akan makin meruyaknya aksi-aksi menenentang LGBT di Yogya tahun 2016 dan tahun-tahun sesudahnya. LGBT dianggap penyakit sosial yang harus dihilangkan dan diberantas dalam masyarakat. LGBT secara sembarangan selalu diasosiasikan dengan isyu-isyu paedofil sampai HIV. Dalam aksi-aksi protes anti LGBT di Yogya, Nadiah melihat komunitas trans-gender (waria) menjadi salah satu korbannya. Mereka diintimidasi dan diperlakukan rendah. Hal itu membuat pada Maret 2016 Nadia memutuskan menjadi sukarelawan di sebuah komunitas transgender Yogya yaitu: Keluarga Besar Waria Yogyakarta. Dari menjadi volunteer di sana ia membuat serangkaian karya. Dia bekerjasama dengan fotografer Yogya- bekas mahasiswa arkeologi UGM tahun 80-an, Dwi Oblo membuat seri rangkaian montase dan kolase drawing charcoal dan fotografi kegiatan-kegiatan para waria dan komunitas LGBT Yogya. Pada 2018, karya-karya itu dipamerkannya di Chambers Fine Arts New York.

Tema pameran: Ravaged. Ravaged bermakna penghancuran secara paksa. Dari katalog dapat kita lihat – dalam drawing-drawingnya ia menampilkan wajahnya sendiri dengan tatanan rambut acak berupa kerumunan ular-ular meliuk ala rambut Medussa dikombinasikan dengan background berupa foto-foto Oblo tentang komunitas LGBT di Yogja. Medussa adalah sosok tragik dalam mitologi Yunani. Medusa dalam mitologi Yunani – kita tahu setelah dirinya diperkosa oleh Poseidon ia dihukum oleh Dewi Athena rambutnya dikutuk menjadi rambut ular. Ular-ular beracun bergerak liar di kepala Medussa. Menampilkan rambut Medussa dengan wajah sendiri disertai fotofoto LGBT serta tema pameran berjudul: Ravaged (pembinasaan secara paksa) segera membuat kita bisa menangkap ke mana arah pameran ini. Nadia berusaha memotret bagaimana naiknya sentimen agama dalam masyarakat digunakan untuk memberikan stigma bahkan kriminalisasi terhadap aktivitas-aktivitas LGBT di Indonesia.

The Unlearning (2021)

Pada tahun 2019 di Richard Koh Fine Arts Singapura, Nadiah selanjutnya menampilkan pameran yang merambah ke sebuah dunia lebih sublim yaitu: hasrat dan seksualitas. Sebuah perspektif yang cenderung Freudian. Ia ingin merefleksikan bagaimana pada sebuah masyarakat konservatif seksualitas hanya dibatasi pemaknaanya pada aktivitas reproduksi. Ia seolah juga menyuarakan studi-studi Foucault mengenai sejarah seksualitas – bagaimana atas nama normalitas, kaum konservatif Victorian (yang sebetulnya ada dimana saja sampai zaman sekarang dalam bentuk lain) menganggap hasrat-hasrat erotik di luar yang sudah distandardisasikan adalah sebagai jenis penyimpangan dan abnormalitas. Pamerannya berjudul: Lush Fixations. Berbagai pose tubuh telanjang dengan muka bukan –kepala manusia melainkan tumbuh-tumbuhan ditampilkan. Berbagai pose itu tapi tidak mengesankan adegan seksual atau menonjolkan sensualitas vulgar namun lebih berbagai ekspresi – geliat membebaskan diri. Tubuh laki-laki berkepala tetumbuhan misalnya ditampilkan berpose terlentang dengan kaki setengah terbuka, terbaring, atau telungkup. Mereka memiliki kepala tumbuhan berbeda-beda yang diberi judul-judul Latin seolah sebuah taksonomi ilmiah Linnaeus: Phallus Acuminata, Genus Libertas, Clitoria Precocious, Rump Grandis, Profferia Offcinale. Karya-karya ini kuat.

Lihatlah Clitoria Precocious, sesosok makhluk telanjang dengan tubuh coreng moreng memiliki kepala bunga merekah terbuka mengasosiasikan vagina. Karya ini sangat impresif dan simbolik. Dalam katalog pameran ini Nadiah mengutip pendapat Derrida – menerangkan pemahamannya mengenai seksualitas yang tak terjerembab pada hal-hal dikotomis . Ia menulis, ia ingin melampaui pembedaan seks dalam masyarakat yang diterapkan negara:

”….beyond the opposition femine-masculine, beyond bi-sexuality as well, beyond homo sexuality and heterosexuality, which come to the same thing… I would like to believe in multiplicity of sexuality marked voices. I would like to believe in the masses, this indeterminable number of blended voices.this mobile of non identified sexual marks…whose choreography can carry, divide, multiply the body of each individual….Sex lives on a social and political spectrum . It is defines, coded, divides, segregated and marked by social, religious and political forces, which very much includes the states. We are far from Derrida’s desire for a non-disciminating world…..” tulisnya di katalog. Disamping drawing dalam pameran ini, Nadia juga menyajikan patung-patung bertema fiksasi (perasaan terikat atau terpusat berlebihan) pada seksualitas. Berjudul: Offering to Your Fixations, Rhetoric to Your Fixtions dan Trophy to your Fixations, mengingatkan bahwa studi awalnya sesungguhnya adalah studi patung di Universitas Centerbury Selandia Baru. Ia sesungguhnya peka dengan tri matra. Pada tahun 2020 di Richard Koh Fine Arts Singapura juga menggelar pameran dengan tema yang hampir-hampir mirip: Dreaming Desire.

Kain Adalah Doa Charcoal on paper collage and laser cut paper with aluminium and plywood backing 259 × 105 × 15 cm

Pameran terbaru Nadiah yang disajikan Kiniko Art Gallery Yogya dari tanggal 5-26 juni ini –menurut hemat saya tidak bisa dipisahkan dari seluruh rangkaian refleksinya atas masyarakat Yogya yang menurutnya semakin hari semakin agamis dan konservatif seperti yang selama ini sudah ditampilkannya di atas. Apa yang menarik bagi saya—adalah bagaimana dalam pamerannya kali ini ia mencoba menampilkan kontemplasinya lewat benda-benda sehari,yang remeh temeh,misalnya seperti sisir, kain batik, hiasan-hiasan souvenir, lemari antik. Benda-benda yang nota bene digunakannya sehari-hari dan ada di ruang kamar atau tamunya. Obyek-obyek dalam pamerannya kali ini dengan kata lain bukan di luar dirinya: abdi dalem atau kaum waria atau terlalu jauh di dalam ketidaksadaran dirinya seperti – erotisme yang terpendam tapi pantulan dirinya sendiri melalui benda-benda kecil yang sehari-hari ada di sekelilingnya.

Beberapa citra gambar yang ada di pameran sebelumnya – terlihat beberapa diteruskan di sini. Misalnya citra-citra Medussa dieksplorasi dalam variasi lain. Gambar arangnya berjudul: The Unlearning menampilkan paras dan lehernya seperti hangus dan belang bonteng terkena arang. Ranbut di kepalanya tak lagi berupa ular-ular yang meliuk ke sana kemari namun seolah gumpalan-gumpalan daging besar – entah gajih atau lemak busuk menumpuk di atas kepala. Pada Empathy and Narcissism. Kita lihat wajahnya dipasang berkebalikan dengan sosok wayang klithik (wayang kayu) kepala seorang serdadu Kraton muda. Leher mereka saling bersambung. Matanya terpejam. Rambut juga tidak berupa belukar ular yang menggeliat ke sana kemari namun seluruh bagaian kepala dan pipi seperti dipenuhi belatung. Kesannya ular di kepala itu lebih merasuk ke dalam dagingnya. Antara wajahnya yang penuh “belatung” dan wajah serdadu lelaki kraton yang putih bersih – bisa kita baca sebagai suatu relasi biner yang tak seimbang. Yang satu mendominasi dan tak mau melepaskan dominasinya atas yang lain.

Wajah Nadiah yang dirasuki “belatung” itu juga yang menghiasi ujung keris dalam karya berjudul: Patrem yang sudah disinggung di awal artikel ini. Sebagaimana dikatakan di atas Patrem adalah keris khusus untuk perempuan istana. Mengapa keris itu ujungnya wajahnya sendiri ? Apakah maknanya? Mengapa yamg menjadi gagang keris bukan wajahnya yang garang melainkan tertunduk terpejam dengan pipi seperti dimasuki ulat-ulat kecil? Apakah itu pertanda bahwa betapapun keris itu tajam dan bisa digunakan untuk melawan dominasi dan diskriminasi siapapun namun tak kuasa digunakan?

Patrem 2021 Charcoal on paper collage with aluminium and plywood backing 211 × 51 × 10 cm

Menurut pakar keris, almarhum Bambang Harsrinuksmo Patrem pada umumnya berukuran kecil dengan panjang sejengkal atau kurang dari 30 cm. Bentuk Patrem juga bermacam-macam, salah satunya bentuk yang paling mashur adalah cunduk ukel atau konde. Patrem Cunduk Ukel merupakan senjata rahasia putri raja yang disembunyikan pada ukelan (gulungan) rambut dan konon ujungnya dilapisi dengan racun. Akan halnya Cundrik, ukurannya lebih pendek dari Patrem hanya sekitar 10 sampai 15 cm. Cundrik sengaja dibuat dengan ukuran kecil agar mudah disembunyikan. Drwaing Nadia tentang Patrem mungkin agak kurang akurat, karena Patrem dilukiskan cukup panjang. Namun cukup membuat kita memaknakan relevansinya dengan tema Submissive Feminist.

The Submissive Feminist – Part 5 (Keris) 2021 Charcoal on paper collage with aluminium and plywood backing 1309 × 62 × 10 cm

Pada karya drawing: Kain adalah Doa, Nadiah menampilkan dirinya sendiri dari arah belakang dibebat oleh kain batik dengan motif-motif limasan. Kain itu terlihat terlalu kedodoran membungkus tubuh Nadia. Seolah kain itu tak pas. Atau tak cocok dengan tubuh Nadiah. Selanjutnya lima karya yang disebut sebagai seri rangkaian Submissive Feminist disajikan dalam satu bidang dinding. Kita melihat sisir, keris tanpa gagang, bibir yang tertusuk pegangan kayon, batik dan lemari tradisional. Tentunya kelima barang ini memiliki petanda dan penanda tertentu yang berkaitan dengan permenungan feminis Nadia. Marilah kita lihat: sisir. Di tengah sisir terdapat hiasan wajah perempuan dengan tatapan nanar. Matanya kosong. Alisnya tebal. Rautnya seolah ketakutan. Akan halnya dalam Figure with The Batik Nadia menampilkan dirinya bersimpuh dari belakang, mengenakan batik parang rusak dengan lengan kiri terbuka. Punggung dan kepalanya penuh bercak-bercak. Bercak-bercak seakan menyambung dengan motif batik Parang Rusak .Parang Rusak adalah motif yang hanya dipakai kalangan istana. Pesan yang ingin disampaikan Nadiah – agaknya mengenakan motif itu – ia seolah menyandang sebuah beban tradisi, etika, nilai-nilai konservatif yang menghalangi sikap egaliter dirinya.

Lalu karya Lips (bibir). Dalam pameran karya bergambar bibir ini posisinya berada di tengah. Ia menjadi pusat bagi 4 lukisan lain. Karya itu berupa gambar sebuah bibir besar. Sebuah bibir yang tak nampak mulus disapu lipstick melainkan bibir yang kering penuh rekah-rekah. Bibir yang (kesan saya) mungkin menjamur penuh lapisanlapisan kuman. Bibir itu terkatup rapat. Bibir itu diam seribu bahasa. Bibir itu tak bersuara sedikit pun. Bibir itu dari bawah ditusuk dengan gagang kayon atau gagang wayang kulit. Bibir yang terkatup itu mungkin simbol kebisuan. Simbol diam. Simbol peminggiran. Simbol isolasi. Simbol kepasrahan.

The Submissive Feminist – Part 3 (Lips) 2021 Charcoal on paper collage with aluminium and plywood backing 107 × 89 × 15 cm

The Submissive Feminist (2021)

Sementara karya berjudul: Cabinet menampilkan sebuah lemari klasik tradisional- yang memiliki dua kaki. Bagian tengah lemari berupa rotan berlobanglobang. Lemari itu terlihat tertutup terkunci. Kita tak tahu apa isinya. Paling susah memaknakan karya ini . Kita baru tahu setelah membaca tulisan Nadiah dalam katalog. Bahwa lemari antik itu baginya merupakan lambang jeruji, lambang sangkar. Di dalamnya meski ada lobang-lobang -orang bisa bernafas- dan melihat segala sesuatu di luar – tapi ia tetap terpenjara. Lalu sekali lagi keris. Nadiah kini menampilkan gambar sebuah keris panjang yang memiliki luk. Pamor keris itu mirip tumpahan lelehan hablur yang gagal membentuk pola. Kali ini ujung gagang-keris itu tidak berhias kepala Nadiah –tapi dibiarkan tanpa hulu. Sebuah keris yang belum selesai. Sebuah keris yang gagangnya belum jadi. Hanya terlihat bagian pesi atau besi kecil – bagian penyambung antara bilah dan gagang. Dalam filsafat keris sering pesi disebut sebagai simbol Manunggalinging Kawula Gusti. Pesi adalah bagian yang menyambunggkan bilah keris (lambang Gusti) dan gagang keris (lambang Kawula). Tapi agaknya refleksi Nadiah tidak menuju sana- melainkan sekedar menyajikan sebuah keris perempuan yang tak sempurna.

The Submissive Feminist – Part 4 (Cabinet) 2021 Charcoal on paper collage with aluminium and plywood backing 165 × 99 × 12 cm

Barang-barang itu remeh temeh. Gagang kayon, souvenir keris,lemari kuno – terdapat dimana-mana, namun di tangan Nadiah menjadi wahana untuk menampilkan solilokui -percakapan-percakapan dengan diri sendiri. Ada metafor-metafor yang tak bisa langsung verbal kita tangkap dari gambar-gambar itu. Sesuatu metafor yang akan lebih mudah kita raba – bila kita menyelami rangkaian karya Nadiah sebelumsebelumnya. Mulai dari karya awal saat ia mengangkat persoalam misoginis sampai karya-karya yang mengangkat masalah pengkriminalan mereka yang dianggap tak normal. Karya-karya Nadiah dalam Submissive Feminist ini bukan berbicara tentang dunia eksterior tapi dunia interior. Ia berupaya mengajak kita menyelami permainan ironi yang tak provokatif tapi halus.

Nadiah di sini terlihat mampu mengontrol ekspresinya agak tak terlalu mencuat reaksioner. Ia terlihat- seolah mampu berdamai dengan simbol-simbol apa adanya tanpa terlalu melebih-lebihkannya atau mengekhibisioniskan kode-kode semiotiknya. Ia seolah tahu – sepanjang hidupnya – ia adalah seorang yang selalu melawan kecenderungan masyarakat yang makin agamis, kecenderungan masyarakat yang memaksakan tafsir tunggal atas segala kehidupan dan tak toleran terhadap perbedaanperbedaan . Tapi di Yogja – itu semua lama kelamaan – karena situasi berbeda, makin dilakoni dalam pergumulan kesunyian. Justru di situlah kekuatan dan daya tahan seorang feminis.

*Penulis, karyawan biasa. Tinggal di Bekasi