Pengalaman Saya Sebagai Penulis Pidato

Oleh: Agus Dermawan T.*

Pengalaman yang sering lupa terkisahkan, meski sebagian telah tertulis dalam buku Istana Kepresidenan. Tentang kerja penulis pidato yang mengutamakan konten wicara dan ketertipan bahasa. Tulisan untuk menutup “Bulan Bahasa Indonesia” Oktober 2025.

————-

PADA 23 September 2025 lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump jengkel kepada panitia Sidang Umum ke-80 PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Pasalnya, ketika ia akan menyampaikan pidato, eh, teleprompter yang disiapkan panitia mendadak mati. Dengan begitu ia tidak bisa membacakan teks pidato yang sudah disiapkan oleh timnya. Akibat dari itu adalah, Trump berbicara nglantur. Waktu yang hanya disediakan maksimal 20 menit, diterjang sampai hampir satu jam. Dan sebagian yang dipidatokan keluar dari konten teks yang disiapkan.

Teks pidato yang disampaikan oleh pejabat tinggi atau orang tertinggi – dalam konteks kenegaraan atau institusi – adalah hal yang sangat penting. Oleh karena isi pidato yang disampaikan akan menjadi ukuran sejauh mana sang pemidato itu memiliki kapasitas dalam hal ihwal yang dibicarakan.

Presiden Donald Trump berpidato. (Sumber: US News)

Tahun 2015, berkait dengan peringatan kelahiran Pancasila, Presiden Joko Widodo berpidato. Ia mengatakan bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Karena pidato itu disampaikan di Blitar, maka hati Joko Widodo bergetar-getar. Padahal yang benar, Bung Karno lahir di Surabaya.

Atas kesalahan itu pembuat naskah pidato presiden pasang badan. “Sebelumnya Pak Presiden sudah meragukan, apa betul Bung Karno lahir di Blitar. Tapi saya menegaskan, betul, lahir di Blitar. Saya ‘kan mengambil referensi dari buku Apa & Siapa Orang Indonesia 1981-1982, terbitan Grafiti Pers dan Tempo, majalah terpercaya,” kata penulis naskah. Jadilah pergunjingan itu, yang berbuntut dengan komentar menusuk: “Presiden kok percaya begitu saja kepada tukang bikin naskah pidato.”

Pekerjaan “diam-diam”

Saya ikut tertusuk dengan komentar itu. Pasalnya, saya juga pernah jadi tukang bikin naskah pidato “non kenegaraan” para Petinggi (pejabat tinggi dan isteri pejabat tinggi). Dari bupati, walikota, gubernur, menteri, sampai wakil presiden. Bahkan juga beberapa kali untuk Ibu Negara. Naskah itu saya sebut “non kenegaraan”, karena sifatnya bukan pidato kenegaraan. Tidak seperti yang bertahun-tahun dibikin oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra untuk Presiden Soeharto.

Selain itu saya juga membuat naskah pidato untuk sejumlah Petinggi perusahaan. Dari pemilik pabrik aki, direktur waralaba, sampai CEO real estate dan perusahaan pangan.

Pekerjaan itu saya lakukan sejak 1984 sampai 2014 (30 tahun!) dengan frekuensi “kadang-kadang”, untuk cukup banyak nama penting. Sepertiga di antaranya menjadi langganan dalam berbagai acara. Umumnya naskah yang saya tulis berpanjang 2 sampai 4 halaman. Ada yang lebih dari itu, karena dibacakan untuk pembukaan seminar.

Yang perlu diketahui, sebagian dari pekerjaan itu saya lakukan secara “pro bono”, alias tanpa biaya. Kan rugi? Tidak juga. Karena saya beranggapan: pertemanan dan pengalaman adalah “laba” yang tak terhingga nilainya. Sementara teks yang saya bikin selalu terformat dalam “bahasa Indonesia yang baik dan benar”. Ya, sekalian menebarkan virus berbahasa bagus, meski bukannya tak mungkin sang Petinggi sesungguhnya lebih ahli.

Pekerjaan ini tentu saja saya lakukan dengan “diam-diam”, karena umumnya yang dibuatkan pidato tidak ingin diketahui bahwa naskah yang ia bacakan adalah buatan orang lain. Sedangkan saya sendiri berkewajiban ikut merahasiakan, lantaran sejak awal pembuat naskah pidato memang harus memposisikan diri sebagai ghost writer, penulis bayangan.

Biasanya yang memesan pidato adalah panitia penyelenggara perhelatan. Dan pemesanan ini didorong oleh (kantor) Petinggi itu sendiri dengan alasan logis: sang Petinggi tidak punya banyak waktu untuk (sekadar) bikin naskah pidato. Atau tersebab Petinggi itu tidak punya banyak pengetahuan ihwal isi perhelatan yang harus ia sambut dengan pidato.

Bisa difahami bila menteri yang mengurusi transmigrasi atau menteri yang mengurusi peranan perempuan dipaksa membuka pameran karya seni multi media, misalnya. Menteri koperasi atau direktur rumah sakit harus pidato di depan barisan penari. Atau pimpinan bank yang membuka pameran seni lukis yang terbuat dari bulu ayam. “Apa yang harus saya pidatokan pada acara pembukaan?” keluh mereka.

Pada masa lalu, sebelum teknologi email berkelindan, naskah pidato hanya diketik. Dan ketikan naskah pidato itu kemudian diserahkan ke kantor Petinggi, secara langsung atau lewat faksimili. Namun ada juga naskah pidato yang minta dibawa ke tempat perhelatan, dan diberikan langsung kepada Petinggi yang memesan. Alasannya, agar tidak banyak anak buah yang tahu bahwa pidato itu dibuatkan oleh orang lain. Atas cara ini, sebagai prolog, sang Petinggi biasanya mengadakan pertemuan singkat dengan penulis pidato di sebuah sudut ruang VIP atau VVIP. Tanya jawab kecil terjadi untuk memperdalam pemahaman.

Namun pada kurun 2000-an, ketika teknologi komunikasi sangat canggih, naskah cukup diemail. Dan pengertian masyarakat bahwa tak setiap Petinggi faham akan semua hal, menjadikan para Petinggi memesan pidato dengan perasaan pede. “Saya sudah pesan teks pidato kepada Pak Agus. Tolong cek email.” Begitu bapak dan ibu Petinggi berkata terang-terangan.

Skriptif atau impromptu?

Sebelum membuat naskah biasanya saya menanyakan kebiasaan Petinggi tersebut dalam berpidato. Adakah ia biasa dalam gaya impromptu, yakni pidato spontan tanpa persiapan, seperti dulu Gubernur Jakarta Ali Sadikin sering melakukan. Atau biasa bertampil skriptif, yakni pidato dengan membaca naskah, seperti Presiden Soeharto. Atau bergaya memoriter, yakni pidato dengan cara menghafal naskah terlebih dahulu, seperti Menteri Penerangan Harmoko? Atau gaya ekstemporan, dengan menyiapkan garis-garis besar di kertas kecil, untuk kemudian sebentar-sebentar diintip kala Petinggi beraksi di atas mimbar, seperti yang dilakukan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).

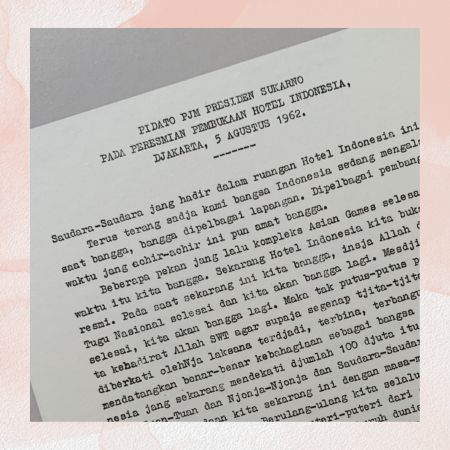

Kadangkala saya juga berkelakar bertanya, apakah perlu dibikinkan pidato filosofis ala Gettysburg, yang disuarakan secara memoriter oleh Abraham Lincoln pada 19 November 1863? Atau ala pidato “Sportspalast” Joseph Goebbels pada 18 Februari 1943, yang menjadikan pasukan Nazi kerasukan? Atau pidato dramatik “To Build the World Anew” yang digelorakan Presiden Sukarno dalam Sidang Umum PBB 30 September 1960?

Atau ala pidato menyentuh I Have a Dream Martin Luther King Jr, yang disampaikan secara ekstemporan pada 28 Maret 1963? Aha, terus terang, jarang ada Petinggi yang memperhatikan pidato-pidato dahsyat itu. Dan untung pula tak ada yang memesan pidato seperti itu, karena saya akan sangat kesulitan membuatnya.

Manuskrip pidato Presiden Sukarno pada peresmian Hotel Indonesia, Jakarta, 1962. (Sumber: Buku Influence Elegance Beauty).

Dari banyak pidato yang saya buat, tidak ada satu pun yang dipesan oleh pejabat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Agaknya pejabat DPR sejak dulu memang sudah merasa tahu segalanya, sehingga tidak perlu dibantu. Atau mereka sudah melihat, bahwa pidato kebudayaan atau kesenian sering menguap begitu saja ke udara, seperti halnya suara sosial politik yang sering mereka uar-uarkan ke masyarakat.

Mempelajari sudut pandang

Yang menyibukkan dari proses pembuatan pidato adalah: mempelajari sudut pandang sang Petinggi. Bila itu Petinggi institusi pertanian, pidato harus bernuansa pertanian. Bila pejabatnya dari kementerian perdagangan, harus beraroma perdagangan. Begitu pula jika yang berpidato kepala staf angkatan bersenjata atau seorang ahli gizi. Dari situ penulis harus mencari referensi aktual dan membuka sejumlah buku.

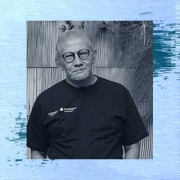

SBY ketika jadi presiden mengatakan bahwa Petinggi boleh saja bertanya dan bahkan memesan naskah pidato kepada seseorang. Namun Petinggi harus bisa maksimal membawakan. Karena menurutnya: alangkah baik jika seseorang bisa berpidato dengan baik, dengan bahasa yang amat baik. Karena itu akan menjunjung citra baik, dan akan memberi jalan seseorang jadi pemimpin yang baik. Itu sebabnya Balai Kirti – Museum Para Presiden RI di Istana Bogor yang ia dirikan, memasang podium kepresidenan, untuk tamu yang ingin “latihan” pidato.

Saya (ADT) pura-pura pidato di podium, dengan didampingi pelukis Wayan Cahya, Melodia, Ronald Manulang dan Budi Ubrux. (Sumber: Istana Presiden).

Banyak pengalaman menarik kala menangani pekerjaan ini. Ada Petinggi yang minta dibuatkan cepat, agar ia bisa mempelajari dulu naskah itu selama beberapa waktu. Namun ada juga yang menolak untuk “ditolong”. Menteri Fuad Hassan contohnya. Ia minta poin-poinnya saja, dan kemudian menulis sendiri naskah pidato itu dengan tulis tangan. Bahkan kemudian naskah tulis tangan tersebut diberikan ke Panitia, untuk dokumentasi. Menteri Wardiman Djojonegoro juga bersikap sama. Ia malah menelpon dan ngobrol dengan pembuat pidato. Atau bertemu di sudut ruang perhelatan untuk diskusi. Hasil diskusi itu disampaikan ke forum perhelatan dengan apik.

Pada suatu kali saya diminta membuat teks pidato Ibu Tien Soeharto, untuk membuka pameran lukisan Basoeki Abdullah di Hotel Hilton, Jakarta. Ibu Tien membaca persis naskah agak panjang yang saya bikin.

Bung Karno berpidato pada 1 Juni 1945. (Sumber: Penasoekarno)

Pada 1986 saya dipesan untuk membuat teks pidato untuk Jenderal Benny Moerdani, Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang akan membuka pameran di Galeri Pasar Seni Ancol. “Bikinkan saja, karena Pak Benny sudah lama tak bersentuhan dengan seni,” kata Waluyo, pengelola Pasar Seni Ancol. Pembukaan pun berlangsung.

Sampai waktunya, dengan gagah perwira Benny naik panggung dan memulai pidato. Apa yang ia pidatokan? “Dengan ini, pameran resmi saya buka…!” katanya singkat. Tak ada kata-kata lain! Ia lalu turun dari mimbar, dan berjalan keliling ruangan dengan diikuti para pengunjung. Panitia menduga, teks pidato yang saya bikin, ketinggalan di kantor.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, lewat Jusuf Wanandi – kolektor cum pengamat politik Center of Strategic and International Studies – minta dibikinkan naskah pidato. Saya bikinkan. Namun naskah itu hanya dipakai sebagai dasar pikiran, lantaran di forum ia kembangkan jauh lebih luas. Sehingga si pembuat pidato mendadak dapat kuliah tambahan dari Menteri Mari.

Namun, meski Petinggi hanya membaca dan sedikit akting, tak berarti tidak ada insiden. Ada Petinggi yang kelewatan dua baris ketika membacakan naskah pidato, sehingga ia sendiri merasa janggal sambil terperanjat di mimbar. Di balik mimbar ia mengomel kepada bawahannya, yang diminta mengetik ulang naskah dari saya itu dalam versi huruf-huruf lebih besar. “Kamu ngantuk ya ketika ngetik?!” katanya.

Namun pengalaman yang paling membahagiakan adalah ketika ada tamu memuji sang Petinggi yang sudah turun dari mimbar. “Pidato Bapak bagus sekali. Saya sejak dulu yakin Bapak memang mendalami kebudayaan.” Si Bapak bangga, saya sebagai ghost writer diam-diam besar kepala. Di sisi lain ada isteri Petinggi yang menjawab pujian dengan kata-kata: ”Wah, terimakasih. Saya memang mempersiapkan pidato itu semalaman, sampai kurang tidur!”

Pada tahun 1991 saya membuat teks pendek “pidato kebudayaan” Wakil Presiden Soedharmono. Beberapa minggu setelah itu datang kepada saya utusan dari Penerbit Gramedia. Penerbit itu meminta saya untuk menulis buku “Indonesia, A String of Emeralds on the Equator – Photography McGillyvray-Freeman” bersama Ibu Hajjah Ratu Emma Norma Soedharmono, isteri Soedharmono. Ada kabar kabur, yang meminta saya menulis buku adalah Soedharmono.

***

Referensi:

- Buku “Dari Lorong-lorong Istana Presiden – Menyimak Rupa Budaya Rumah Bangsa: Sejarah, Filosofi, Peristiwa, Opini”, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2019.

——–

*Agus Dermawan T. Pengamat Seni. Narasumber Ahli Koleksi Benda Seni Istana Presiden Republik Indonesia.