Mengintip Jejak Penyair yang Mahir

In Memoriam

Eddy Soetriyono (1956-2021)

Oleh : Agus Dermawan T.

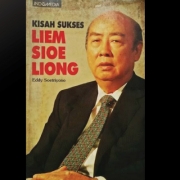

Petrus Kanisius Eddy SoetriyonoEddy Soetriyono, pengamat seni, kritikus, kurator dan penulis berbagai hal, tiba-tiba wafat pada Sabtu, 9 Oktober 2021 lalu. Kecelakaan tunggal merenggut kehidupannya yang meriah dan penuh semangat. Betapa tidak. Pada hari-hari sebelumnya ia masih ramai berkata-kata dalam sejumlah WhatsApp (WA) Group. Kalimat-kalimatnya yang berilmu dan “mengajari” bermunculan. Komentar-komentarnya yang tajam, mendidik, ngemong dan sekalian “membunuh” melesat di antara kerumunan obrolan yang sekadar bergurau. Kata-katanya yang menunjukkan kerendah-hatian dan sekaligus “kepongahan” timbul-tenggelam di antara percakapan.

Di tengah keriuhan itulah Edisut, begitu panggilannya, mendadak dipanggil Tuhan. Atas peristiwa kepergiannya, tak ada yang berhak menyesali. Karena sejak dulu orang sudah diingatkan soal keniscayaan, bahwa : manusia terlahir dengan satu cara, namun kematian akan menjemput lewat seratus ribu kejadian.

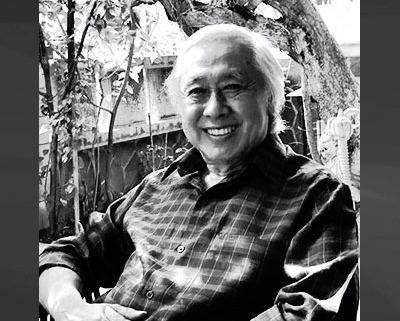

Eddy Soetriyono (Foto: Arsip Agus Dermawan T.)

Edisut dilahirkan di Semarang pada Maret 1956. Setelah lulus SMA ia melanjutkan studi di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB). Semasa mahasiswa, selain tentu menggeluti seni rupa, ia juga aktif dalam seni teater, sehingga bergabung dalam Studi Teater Mahasiswa (Stema) ITB dan Dapur Teater 23761 pimpinan Remy Sylado. Di tengah kesibukan pentas ia mulai menulis berbagai hal yang bisa ditulis, dalam bentuk cerpen, feature, kritik seni sampai lirik lagu. Kemampuannya dalam menulis lirik lagu – meski jarang diformulasi dalam musik rekaman – diketahui banyak orang. Itu sebabnya ia kadang diundang sebagai juri untuk festival musik di Jawa Barat.

Ilustrasi ciptaan Eddy Soetriyono. (Foto: Arsip Agus Dermawan T.)

Namun dari semua jenis pekerjaan itu dunia penulisan yang bersifat pengamatan dan analisis paling ia tekuni. Hasratnya untuk belajar sejarah budaya, dan kepintarannya dalam menuangkan materi bacaan dalam tulisan-tulisannya, menyebabkan sejumlah media massa mainstream mengajaknya bergabung. Ia pun bekerja di majalah Tempo, untuk kemudian majalah Gatra. Ia juga pernah bekerja di majalah bisnis seperti SWA dan Prospek. Kedekatannya dengan dunia ekonomi menyebabkan Edisut diminta penerbit Indomedia untuk menulis buku Kisah Sukses Liem Sioe Liong, seorang taipan besar di Indonesia. Sementara niatnya untuk selalu berbagi ilmu mengetuk minat majalah Keluarga, Infobank, Cosmopolitan serta Bazaar untuk memanggil Edisut sebagai konsultan desain dan bahasa. Setelah pindah-pindah arena, pada 2005 ia diangkat menjadi pimpinan redaksi majalah seni rupa Visual Arts, sebelum lompat ke majalah C-Arts. “Saya sepertinya total kembali ke jagad seni rupa,”katanya. Sebagai penulis freelance ia juga memublikasikan artikelnya di Kompas dan Suara Pembaruan.

Buku “Kisah Sukses Liem Sioe Liong”, susunan Eddy Soetriyono. (Foto: Arsip Agus Dermawan T.)

Edisut memang bersedia kerja ngalor-ngidul-ngetan ngulon. Dan setahu saya Edisut memang pekerja giat, dengan gairah yang menyala-nyala. Ia tak segan menawarkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang ia bisa. “Berikan saya saja. Endi, tak garape!” adalah seleret kalimat yang acap ia keluarkan dalam sebuah pertemuan yang membincangkan pekerjaan. Endi, tak garape (mana, segera saya garap) selalu ditunaikan dengan apik, alias beres pada waktunya.

Tampilan Edisut selalu kelihatan bahagia, gembira, banyak senyum. Suatu hal yang memperlihatkan bahwa ia jarang “makan hati”. Hal ini, barangkali, yang menyebabkan ia subur benar tubuhnya. Saya pernah mengingatkan ihwal resep riang hati yang menumbuhkan “kesuburan badan” ini. Dan ia mengamini. “Wong sing wis mantep, sing wis ngadep mergo karep, mangane bablas wareg”, katanya. Kalimat tersebut artinya : orang yang sudah mapan hidupnya, dan sudah punya tujuan dan kemauan, makannya cenderung kebanyakan. Kata-kata mutiaranya pun muncul : “Orang yang riang, makannya selalu ingin kenyang.” Saya pastikan itu ungkapan setengah gurau, lantaran ia pencinta goro-goro dalang wayang kulit Ki Nartosabdo.

Saya pernah melihat Edisut makan ikan mas bakar besar, dengan semangkuk sup kuning kepala ikan, tentu plus segunduk nasi, di resto Nyonya Filly Kelapa Gading, di kompleks (TIM) Taman Ismail Marzuki, jauh tahun sebelum TIM direvonasi. Sendirian saja dia, dan sungguh berbahagia. “Enak, Ed?” tanya saya. “Ehmm, nikmat banget,” jawabnya, tanpa menoleh kepada yang bertanya.

Namun, meski tubuhnya subur, ia pekerja yang lincah dan tidak kunjung lelah. Meski akhirnya ia bisa juga lunglai. Suatu kali, pada sebuah perhelatan di Galeri Nasional Indonesia ia terlihat tergolek nyenyak di sebuah kursi panjang, dalam ruang pameran. Padahal pameran sudah dibuka untuk umum. “Mungkin Pak Edisut capek dan ngantuk. Mendadak ia tidur di situ. Saya nggak berani membangunkan,” kata penjaga pameran. Ia menjadi kurator dalam pameran itu, sehingga harus bertanggungjawab atas presentasi pagelaran sebelum disuguhkan. Ketika seni rupa membutuhkan kurator, banyak perhelatan seni rupa yang menggunakan jasanya.

Eddy Soetriyono (1956-2021) (Foto: Arsip Agus Dermawan T.)

Pada beberapa tahun lalu di sehampar ruang pameran ia mengabarkan bahwa isterinya sedang sakit serius, sehingga gejalanya harus cuci darah. Meski sedih, ia menyampaikan itu dengan senyum kepada isteri saya. Edisut tahu bahwa isteri saya, Iliana Lie, adalah teman isterinya, A Lin, kala di SMA Regina Pacis, Bogor. Bahkan berada dalam satu tim basket. Edisut minta doa kesembuhan.

Pada tahun 2021, ketika virus corona ganas menyerang, saya mendapat WA dari seorang teman bahwa Edisut dalam keadaan sakit berat, dan berada di ruang perawatan. Tidak dijelaskan, apakah ia terkena Covid-19 atau bukan. Setelah itu, tak ada kabarnya. Sampai kemudian ia sudah muncul gagah lagi sebagai pembicara dalam berbagai acara seminar online dan menjadi lakon di grup WA. Syukur, foto wajahnya menampakkan ia sungguh sehat. Selalu tersenyum. Dan tubuhnya tetap subur makmur.

Tak banyak yang bisa diketahui dari perjalanan hidup Edisut, lantaran kelihatannya tidak mau mengungkap riwayat panjang dirinya ke wilayah publik. Seperti atas sisi lain kesenimanannya, terutama yang berhubungan dengan puisi, sungguhpun ia adalah aktivis kepenyairan sejak lama. Buktinya, pada tengah tahun 1980-an, saya sebagai redaktur puisi di majalah Gadis mendapat kiriman buletin GAS (Grup Apresiasi Sastra), milik mahasiswa ITB. Ternyata Eddy Soetriyono adalah salah satu pengelola buletin itu.

Pada tahun 2002 saya mengundang Edisut untuk ikut menulis dalam katalogus Indofood Art Awards. Sebelum menulis ia saya minta untuk melihat puluhan lukisan yang menjadi finalis dan pemenang. Dalam kedatangannya ia membawa hadiah untuk saya : sebendel manuskrip yang berisi puluhan puisi ciptaannya. Edisut mengatakan bahwa puisi-puisi itu belum pernah dipublikasikan, dan mungkin tidak akan dipublikasikan. Kecuali bila ia sudah berubah pikiran. Karena puisinya menyandang berbagai tema, di manuskrip itu ia memilah puisi-puisinya dalam 4 bagian, yakni : “Tubuh dan Darah”, “Roti dan Anggur”, “Perjamuan”, serta “Datanglah Padaku Engkau yang Lelah dan Menanggung Beban”.

Manuskrip buku puisi “Tubuh dan Darah” dan salah satu buku Eddy Soetriyono, “The Arts of Dadi – Treasure on Mirror” (Foto: Arsip Agus Dermawan T.)

Ia berkata bahwa kumpulan puisi itu difotokopi dalam edisi terbatas dan dibagikan ke beberapa sahabat yang ia anggap sangat dekat. “Agar kalau saya mati, ada sahabat yang ingat saya,” ujarnya. Karena, katanya, mengutip penyair sufi Persia Jalaluddin Rumi : Kematian adalah jembatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan yang dicintai.

Maka, untuk mengantar kepergian Eddy Soetriyono, mari kita baca bersama sejumlah puisi ciptaannya.

Tubuh dan Darah

Inilah tubuhku

yang keserahkan bagimu

sentuhlah

dan

makanlah

Karena hanya melalui tubuh

engkau akan sampai kepada ruh

Inilah darahku

yang berdenyut biru

di urat leherku

cecaplah

dan

hiruplah

Karena lewat darah yang kental

engkau akan sampai kepada yang kekal.

*

Tubuhmu Lautan Ensiklopedi

Betis dan kudukmu yang bersih

membakar cinta berahiku

Ambillah – bisikmu lirih

sembari mendesahkan kasih bernafsu

Lalu, kita pun saling mengunyah

bunga-bunga daging yang merekah

Meski telah banyak

lekuk badan kurenangi

di dekapanku kini

tubuhmu memang lautan ensiklopedi

yang padaku tak habis mengisahkan

segenap riak kehidupan

Maka, dalam geriap rumput laut

kulesapkan jiwaku tanpa sisa :

Mengisap sela yang merekahkan tiram

Hingga sentakan yang penghabisan.

*

Di Ranjang Mana Lagi

Di ranjang mana lagi kita bisa membaringkan mimpi?

Kota dunia macam New York, Hong Kong dan Tokyo, kita tak suka.

Soalnya ibarat badan, tinggal daging onggokan. Ibarat nafsu, tinggal

nafas memburu. Dan ibarat syahwat, tinggal urat menggeliat

Suatu kali kita akur memilih Istanbul. Kota dengan Jembatan

Bosporus, yang menghubungkan dua benua. Dengan Jenbatan Galata,

yang menautkan peradaban baru dan lama. Kota dengan Hagia

Sophia, yang mengisyaratkan bahwa Rumah Tuhan itu satu adanya.

Tapi apa artinya isyarat, apa artinya jembatan, kalau nyatanya orang

lebih terpaku pada tembok batu. Dan di Yerusalaem, lewat bangunan

tua, orang mengulang tragedi Kain dan Habil : menumpahkan darah

berebut kasih Allah.

*

Perjamuan di Jendela Merah

Engkau campakkan koran pagi ini. “Karena penuh gunjingan

selebritis, intrik politik, dan impian segala benda. Lebih enak

menghirup sepoci teh cina, melahap hakau dan kekiok” – begitu

katamu sambil mengunyah sajak-sajak Tu Fu.

Tapi aku bertanya kepadamu, “Di samping wartawan, bukankah

engkau juga sastrawan? Di pagi hari, engkau pergi mengamati rumah

embun. Dan di malam yang hilang terang, engkau sibuk mencari

sarang kunang-kunang.”

Engkau pun bergumam, “Di negeri tempat orang bisa cemas setengah

mati, hanya di halaman kampus dia membaca pusi, kenyataan bagai

jarum hilang di tumpukan jerami. Media massa ramai-ramai menjual

fiksi. Sementara novel yang jarang dibaca malah bisa menakuti

penguasa.”

Dan aku, sambil menenggak arak dan menatap telaga penuh pohon

yang liu, asyik mengenang Li Tai Po, yang sembari mabuk memeluk

rembulan menulis sajak :

Di gunung kujumpai Tu Fu

Di siang terik bertopi bambu

Hai, Tu Fu, kenapa kau sekurus itu?

Apakah puisi membuatmu menderita begitu?

*

Beri Kami Kenyataan

“Beri kami kenyataan.

Bukan fiksi murahan yang ditata dalam gaya berita,” ujar para

pembaca.

“Tapi hanya ini yang sanggup kami sajikan. Kami perlu makan,”

jawab sang wartawan sambil menutup pintu sedan, yang warna dan bentuknya sungguh elegan.

Dan para pembaca pun puyeng membayangkan berapa lapangan luas

gedung beras sang wartawan, dan berapa panjang ususnya.

“Jangan-jangan tak hanya perutnya yang dipenuhi usus, melainkan

juga otak, jantung dan hatinya. Bahkan segenap tubuhnya bisa jadi

hanya usus,“ begitu gumam mereka.

Pantas saja, yang dihasilkan pun bukan berita, melainkan cuma

seabrek tinja,” tutur mereka lirih dengan rasa pedih.

*

Keabadian Terlalu Dalam Rahasianya

Keabadian

terlalu

dalam

rahasianya

Berapa banyak kapal mesti karam

agar kita sungguh mengenal

jantung lautan

Kadang ikan banyak sekali

kadang jala-jala tidak terisi

Di geladak kita terus bergulung

dan jaga sepanjang malam

sambil mengelilingi jermal-jermal

Hingga pagi hari pun kembali

bersama kapal nelayan

yang semalaman pergi

menjaring bulan dan cumi-cumi

Konon layar mesti digulung

suatu kali

Karena tak ada suatu kepastian pun

yang terus-terusan bertahan

di dalam semesta alam

Tapi di dadaku masih menggores dalam

bekas gigitan

dan nikmatnya tetap tersimpan

Juga wangi susumu

harum tengkukmu

terus saja menjelma

tanpa mempedulikan

betapa dalam

rahasia keabadian.

*

Akhirul kalam saya ingin memberitahukan, meski manuskrip itu disusun pada 2001, tidak tertulis tahun kapan setiap puisi itu diciptakan. ***

*Agus Dermawan T. Kritikus, Penulis Buku-buku Budaya dan Seni.