Aksara Kawi dan Verbalisasi-Visualisasi Arkeologi Memori Jawa – Dari Pameran “Nawasena”

Oleh Afrizal Malna*

Tanpa tulisan, pikiran yang melek huruf tidak akan dan tidak mampu berpikir sebagaimana yang biasa dilakukannya, bukan hanya ketika tengah menulis, tetapi biasanya bahkan ketika tengah menyusun pikiran dalam bentuk lisan. Lebih dari penemuan lain, tulisan telah mengubah kesadaran manusia. (Walter J. Ong: Kelisanan dan Keaksaraan, terjemahan Rika Iffati, Gading Publishing, Yogyakarta, 2013)

—-

Ketika bahasa hadir masih sebagai praktik “kelisanan” yang kita gunakan, bahasa masih bersifat internal sebagai bagian dari aktivitas tubuh dan indrawi. Ingatan, hafalan, mantra, ajaran rahasia, merupakan bagian dari internalisasi bahasa. Ketika seorang penutur lisan mati, maka seluruh pengetahuan internalnya ikut hilang. Kita membatasi era ini dengan menamainya sebagai pra-sejarah. Dianggap tidak ada dokumen tertulis yang menata sistem pengetahuan yang tumbuh dan tertata pada masanya.

Sebaliknya dengan “keaksaran”, dimana terjadi proses eksternalisasi bahasa dan ingatan melalui pemindahan bahasa ke dalam bentuk tulisan yang berada di luar tubuh kita. Dokumen keaksaran inilah yang dilacak oleh 15 peserta dalam pameran “Nawasena” yang digagas “Syska La Veggie (program Dana Indonesiana, Kemendikbud) di Rumah Budaya Sidoarjo, 4-26 Mei 2024, kurator oleh Satriagama Rakantaseta.

Mengambil topik aksara, dan dalam pameran ini merupakan aksara “Kawi” (Jawa Kuna) sebagai perkembangan aksara Pallawa, merupakan ranah yang memang jarang disentuh seni rupa. Ranah ini nyatanya lebih banyak digadang-gadang dalam bahasan-bahasan linguistik, filologi, arkeologi, maupun sastra. Aksara yang lebih bersifat kode visual bersama rujukan maknanya berada pada bunyi (fonem) dalam membentuk ujaran sebagai pesan verbal (kebahasaan), mungkin membuat visualisasi aksara tidak terlalu bersentuhan dengan ranah seni rupa. Genre yang kita kenal, yang terhubung langsung dengan keaksaraan, adalah kaligrafi (sebagai tradisi China maupun Islam).

Pameran ini memantulkan banyak hal yang membawa praktik seni rupa berada tegangan antara verbalitas dan visualisasi, rupa dan suara, bahasa dan sejarah, aksara dan politik identitas, maupun masa lalu dan masa kini sebagai jeda dalam waktu sejarah. Pameran yang melibatkan peserta yang tidak seluruhnya seniman: Abqoriyin Hizan (Bucek), Al Satrio, Bagus Abimanyu (Bimpol), Dewi R. Maulidah, Fakhita Madury, Filda Miftahul Jannah (Upil), Ika Arista, Mukhamad Aji Prasetyo, Shafi Rahman, Sultan Putra Gilang, Syska La Veggie, Theresia alit Kurniawati, Toyol Dolanan Nuklir (A. Khafidz Fadli), Yosep Arizal, Zumna A. Khusnia. Mereka datang dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan mayoritas dari Jawa Timur.

Seluruh peserta menggunakan bentuk instalasi pada karya mereka. Kompleksitas yang dipantulkan melalui konteks riwayat aksara Kawi, mungkin terutama yang membuat seluruh peserta memilih menggunakan bentuk ini. Instalasi yang pada gilirannya hadir sebagai esai visual. Program ini memang hampir menyentuh hulu dan hilir keaksaran Kawi melalui kelas pengenalan aksara dan kunjungan ke beberapa situs terkait aksara Kawi di Mojokerto dan Sidoarjo (dengan pendamping Aditya Sukma Caesar, Andri Setyo Nugroho, Janet Ajeng Pratiwi, Rif’atul Hasanah), serta beberapa diskusi di Rumah Budaya Sidoarjo. Bentuk instalasi ini ikut memadamkan adanya harapan untuk bertemu dengan tradisi rupa yang terkait dengan estetika Jawa seperti wayang beber, lukisan kaca, batik, maupun kaligrafi.

Tulisan ini sendiri lebih ingin membuka wawasan untuk melihat berlimpah dan kompleksnya sejarah aksara di Nusantara sebagai medan bahasa yang dibentuk oleh banyak bangsa. Indonesia memiliki 720 bahasa lokal yang sebagian besar tersebar di Papua (https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/03/28/indonesia-peringkat-kedua-negara-dengan-jumlah-bahasa-terbanyak-dunia). Sebagian dari bahasa ini mungkin tidak memiliki aksara (bersifat lisan), dan sebagian lain berkali-kali pindah aksara dengan dampak kemungkinan terjadinya perubahan orientasi. Di tengah banyaknya bahasa di Nusantara terdapat distraksi besar melalui munculnya bahasa nasional yang kita sebut sebagai Bahasa Indonesia. Bahasa ini membuat seluruh aku dari berbagai subkultur di Indonesia bisa saling terhubung satu sama lainnya, tetapi juga merupakan gangguan utama untuk keberadaan bahasa-bahasa lokal di masa depan.

Pameran ini memungkinkan untuk membuka wawasan kita dalam melihat perubahan bahasa Jawa sebagai sejarah politik identitas di Jawa dengan gradasi perubahan yang tajam, untuk tidak mengatakannya sebagai sejarah yang saling memutus garis waktu. Saya ingin menghadirkan garis waktu hubungan antara penggunaan bahasa maupun aksara di Jawa melalui pembagian waktu dengan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Jawa yang hidup di dalamnya di bawah ini:

(Garis waktu perubahan bahasa aksara Jawa – dari berbagai sumber)

Dalam garis waktu ini kerajaan-kerajaan Sunda di Jawa Barat tidak termasuk, karena memang topiknya adalah aksara Jawa. Kerajaan-kerajaan kecil di Jawa juga tidak dilibatkan, karena lebih merujuk kerajaan yang rata-rata memiliki prasasti, hubungan yang luas, dan aksara yang mereka gunakan. Garis waktu ini menandai perubahan Hindu/Buddha Jawa (setelah berakhirnya abad keemasan rempah-rempah abad 16), ke era islam Jawa dan kolonialisme Eropa (Portugis, Belanda, Inggris). Setelah memasuki era Islam, seluruh kerajaan-kerajaan Hindu/Buddha yang rata-rata menggunakan aksara Kawi, sudah tidak ada bekas istananya. Blambangan di Ujung Timur Jawa (Banyuwangi) merupakan kerajaan Hindu terakhir yang hancur melalui perang Puputan, 1767. Kemudian Daendels membuat Jalan Pos (1809) yang menghubungkan seluruh Jawa dan mengubah geohistoris Jawa ke transportasi Jawa. Lalu meletusnya Tambora (1815) di Sumbawa dengan dampak luas yang mengubah sejarah dunia. Ketika pameran ini menggunakan aksara Kawi sebagai basis penciptaan, maka aksara ini hadir sebagai “bahasa mati”, asing dan terputus dengan masa kini. Hadir sebagai situs sejarah bisu, menjadi ruang wisata yang ideologinya telah dikosongkan. Kakawin hampir merupakan satu-satunya sumber primer untuk melacaknya.

Instalasi Yosep Arizal, “(Akāra)widyā”, 2004. Foto: Dokumentasi Nawasena

Peserta yang mengenali kembali aksara Kawi melalui pameran ini bisa dibayangkan mengalami banyak kesulitan membuat hubungan langsung antara aksara, bunyi (pengucapan aksara), dengan artinya. Tulisan ini mencoba memetakan untuk mencari tahu apa yang dipantulkan dalam pameran ini sebagai dialog masa kini dengan masa lalu.

Makan malam postkolonial dan unboxing masa kini

Sebuah meja panjang berwarna putih tanpa kursi. Di atasnya tersaji beberapa piring ikan terbuat dari perunggu warna keemasan, ada yang tubuhnya masih utuh, ada yang tinggal tulang-belulang. Masing-masing piring disertai dengan sepasang garpu dan pisau dalam warna putih. Aksara Kawi terdapat pada masing-masing piring. Instalasi karya Yosep Arizal ini, “(Akāra) widyā”, segera memantulkan suasana poskolonial. Representasi nilai-nilai spiritual dan kultural yang digagas dalam karya, dengan hadirnya garpu, pisau, dan meja putih, ikut memantulkan sejarah kolonial dalam tatapan ruang putih yang massif. Mengubah substansi nilai menjadi objek konsumsi.

Penempatan dua objek antara ikan dan garpu-pisau memantulkan dialog material menjadi dialog sejarah di atas meja makan masa kini. Bahwa aksara Kawi adalah ikan yang telah mati. Dialog seperti ini berlagsung secara otentik dan biografis pada karya Toyol Dolanan Nuklir (A. Khafidz Fadli), “Kawi=Iwak”. Toyol membalik aksara “Kawi” menjadi “Iwak” yang bermakna ikan dalam bahasa Jawa. Besi bekas digunakan untuk membentuk ikan dengan unen-unen sebagai tradisi dalam pusaka Jawa maupun Bali. Beberapa gitar dari besi juga dideformasi ke dalam bentuk ikan. Dan masing-masing bentuk mengandung aksara Kawi dengan makna terkait kultur Jawa dan Islam.

Hadirnya bentuk-bentuk Ikan pada karya Toyol terkait dengan dongeng neneknya bahwa leluhurnya datang ke Jawa dengan menunggang ikan. Jadi karya ini juga jadi bagian dari internalisasi biografi seniman. Gunungan yang dibentuk menggunakan lempengan besi dan berbagai elemen menjadi pusat instalasi. Gunungan ini digantung bersama dengan sejumlah ikan di bagian belakang. Di depannya terdapat altar yang berisi berbagai benda dalam kultur Jawa dan ditata menyerupai komposisi sesajen.

Hampir seluruh objek yang terbuat dari logam ini memantulkan bunyi spesifik bila disentuh, dan suaranya dialirkan ke dalam teknologi sound effect untuk menghasilkan repetisi suara yang panjang bersama gelombang gema yang saling menggulung. Toyol tidak hanya menggunakan teknologi untuk membuka dialog antara masa lalu dan masa kini, tetapi juga begitu banyak elemen yang digunakan dalam karyanya, membuat instalasi ini jadi padat dan naratif. Penghadiran “barang bekas” ikut memunculkan representasi waktu bahwa benda-benda itu pernah jadi bagian yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari pada masanya.

Instalasi performatif Toyol Dolanan Nuklir (A. Khafidz Fadli), “Kawi=Iwak”, 2024. Foto dokumentasi Nawasena

Instalasi performatif ini, yang dilakukan Toyol sebagai performance saat pembukaan pameran, pembacaan mantra dilakukan, tubuh gunungan dipecut seperti pada jatilan dan memunculkan suara logam yang bergulung-gulung. Gitar besi juga dipukul, dibanting, ditetesi air, dan menghasilkan gelombang suara repetitif yang saling beririsan. Bucek, yang ikut menjadi salah seorang performer dalam instalasi performatif Toyol ini, menuang api biru seperti air pada altar instalasi, dan api biru berbahan spiritus (etanol, alkohol), ini merambat mengelilingi altar.

Syska La Veggie dalam instalasinya, “Strī Makuṭhadara”, juga menggunakan teknologi dalam membuka ruang dialog ini. Menggunakan neon flex dan LED flex yang sedang jadi ikon subkultur urban, di antara penggunaan material lain seperti rel aluminium, pipa aluminium, manik-manik emas, dan acrylic box. Instalasinya seperti menghisap generasi masa kini untuk membawanya masuk ke dalam jejak-jejak perempuan Jawa melalui peran tiga sosok perempuan Jawa pada masa Majapahit, yaitu Srī Rājapatni, Srī Tribhuwanottunggadewī jayawiṣṇuwarddhanī, dan Dewi Suhitā. Ketiganya merupakan perempuan yang dengan peran penting dalam masa Majapahit.

Syska La Veggie dalam instalasinya, “Strī Makuṭhadara”, 2024. Foto dokumentasi Nawasena

Instalasi mahkota berbentuk cahaya digantung dalam ruang yang seluruhnya dicat hitam. Tiga nama dari sosok perempuan ini hadir pada tiga dinding dalam tulisan aksara Jawa menggunakan neon box. Suara yang berputar yang berisi informasi di sekitar ketiga sosok ini melalui pengeras suara, membuat ruang seperti ikut bergerak bersama dengan pendaran cahaya. Penggunaan teknologi cahaya membuat batas dialog bahwa era pencapaian estetika candi maupun arca pada masa Jawa Kuna sudah sampai pada puncaknya, tidak bisa diulang lagi oleh generasi masa kini.

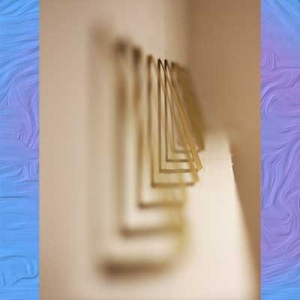

Karya Syska bekerja sebagai praktik non-representasi terhadap masa lalu. Mengekstrak beban jaringan tekstualitas sejarah pada karya, membiarkan dialog antara masa lalu dan masa kini berlangsung tetap sebagai presentasi masa kini. Hal yang sama terjadi pada instalasi Shafi Rahman, “Lawang Aksara Jawa Kuna”.

Sebagai peserta paling muda dalam pameran ini, Shafi tetap menempatkan aksara sebagai aksara dan menggunakan medium daun lontar. Karyanya sebuah ruang dengan kusen pintu berukir. Kita harus melewati daun lontar yang berjuntai pada kusen untuk masuk. Setiap daun lontar tertulis aksara Kawi. Di dalam ruang terdapat sebuah meja kayu bundar dan dua kursi kayu yang ditempatkan saling berhadap-hadapan. Instalasi ini dirancang seperti sebuah panggung drama dalam dialog tentang aksara Jawa. Di atas meja terdapat daun lontar sebagai flashcard Jawa Kuna. Berfungsi mengajak pengunjung bermain kartu dari daun lontar untuk mengenal aksara Kawi.

Selamat siang Om Arya, sabun pembersih waktu, dan kematian sebagai momen monumen ingatan

Pada masa aksara Kawi, pendidikan tentang Tattwa sebagai hakikat tertinggi dan kesejatian, masih bersifat eksklusif. Ini dipaparkan dalam diskusi A’ang Pambudi Nugroho, Maret 2024, di Rumah Budaya Sidoarjo, tentang pendidikan Jawa Kuno Abad XI-XII. Murid sangat terbatas, hanya satu atau dua orang, sebagaimnana dengan metode pengajaran Guru Durna. Dengan model pendidikan seperti ini bisa dibayangkan bahwa aksara Kawi hidup di tengah masyarakat yang belum melek huruf. Mereka yang bisa membaca dan menulis hanya kalangan tinggi kerajaan, kesatria, para pandita, maupun pujangga seperti Kanwa, Sedah, Tantular, maupun Prapanca. Ilmu pengetahuan masih bersifat rahasia sebagai bagian dari politik identitas maupun keamanan atas kuasa pengetahuan.

Instalasi karya Mukhamad Aji Prasetyo: “Time Machine”, 2024. Foto dokumentasi Nawasena

Eksklusifitas atas pendidikan itu menjadi sebaliknya di masa modern, di mana semua orang memiliki hak mendapat akses pendidikan, pengetahuan, maupun dokumen-dokumen sejarah. Bahasa sebagai medium keaksaran yang tercetak mulai terbuka luas dibaca melalui penerbitan media massa cetak koran pada masa Hindia Belanda. “Bataviasche Nouvelles” berbahasa Belanda, merupakan koran pertama di Hindia Belanda, terbit 7 Agustus 1744. Aksara tercetak berlangsung setelah revolusi mesin cetak pada abad pertengahan melalui revolusi Gutenberg yang menciptakan mesin cetak, dan kita mulai mengenal kertas sebagai medium tulisan.

Semua informasi yang sebelumnya bersifat eksklusif, berubah menjadi produk massal setelah munculnya mesin cetak. Ini membawa perubahan spasial pada kesadaran kita akan ruang maupun sumber-sumber terjauh untuk bisa kita akses. Memantulkan metode dokumentasi dalam bentuk tulisan maupun gambar yang tercetak. Namun ini pun bisa hancur karena cuaca, bencana alam, perang, maupun tindakan kriminal atas dokumen-dokumen tertulis.

Sultan Putra Gilang memantulkan tema kehancuran situs-situs sejarah melalui instalasinya “Meratap di Antara Tanah: Elegi atas Kehancuran”. Bahwa setiap saat situs-situs sejarah bisa hancur karena oleh karena berbagai sebab. Bagaimana generasi masa depan menghadapi sejarah dengan kemungkinan terjadinya kehancuran situs-situs masa lalu?

Instalasi ini menggunakan banyak material maupun medium. Berisi peti-peti, sebagian berlaci yang di dalamnya terdapat potongan patung kepala dalam tipologi stereotip sosok arca, wajah Budha, sosok kepala ulama yang sebagian tertimbun debu. Dalam instalasi ini juga terdapat beberapa lukisan berukuran kecil, dan sebuah lukisan kaca yang menampilkan layar lain di belakangnya. Instalasinya merepresentasi museum sebagai dokumentasi kehancuran dengan taburan debu sebagai representasi materialnya.

Instalasi Fakhita Madury: “Membawa Kembali Arya Wiraraja Ke Sumenep”, 2024. Foto dokumentasi Nawasena

Kehancuran situs-situs sejarah sebagai dialog yang dipantulkan dalam pameran, juga kita temukan sebagai proses pemudaran pada instalasi Mukhamad Aji Prasetyo: “Time Machine”. Instalasi ini menggunakan lorong samping yang menghubungkan ruang depan dengan ruang belakang dalam bangunan Rumah Budaya Malik Ibrahim Sidoarjo. Lorong ini pada dinding kanan dan kirinya dipasangi beberapa neon LED yang dikendalikan oleh microcontroller sebagai alat sensor yang membuat lampu LED menyala setiap ada pengunjung yang masuk. Di atas lorong digantung beberapa sosok yang tersusun dari depan hingga belakang sebagai bentukan Garuda Mukti. Makhluk ini dalam tradisi Hindu Jawa merupakan kendaraan Batara Wisnu. Dalam konteks Jawa Timur, Garuda Mukti terkait dengan Prabu Airlangga sebagai perwujudan Bhatara Wisnu. Bentukan mahluk Garuda Mukti yang terbuat dari besi dan busa polyurethane ini kian terdistorsi dari depan hingga ke ujung lorong sebagai proses pemudaran dari inti waktu dan ruang.

Pemudaran ini memasuki visi lain pada instalasi Theresia alit Kurniawati, “Ruwatan Urban”, yang menggunakan material sabun, dimana pemudaran berlangsung sebagai pembersihan. Material ini bisa lumer, cair, menjadi busa, kemudian hilang bersama air untuk mencuci banyak hal menjadi bersih. Sabun digunakan Alit, karena material ini sehari-hari dikenal Alit sebagai pembuat dan penjual sabun mandi. Sifat sabun sebagai materi pembersih dipantulkan dalam instalasi ini ke dalam tradisi penyucian diri dan pembebasan dari malapetaka yang dikenal sebagai meruwat.

Kisah dalam Kakawin Sudamala pada masa Majapahit merupakan salah satu rujukan karya. Kakawin ini merupakan kisah Batari Uma yang harus diruwat dari kutukan Batara Guru. Kisah yang juga dikenal luas di Bali. Alit melihat tradisi ini terhubung dengan penghormatan terhadap air, kesuburan, dan lingkungan. Dalam konteks masyarakat urban, instalasi juga dikaitkan dalam isu “self love” sebagai gerakan menghormati diri sendiri. Beberapa sabun dalam instalasi ini berbentuk kelamin lelaki, selain memiliki torehan aksara Kawi. Sabun bertolak belakang dengan sifat-sifat pembekuan sejarah melalui candi, relief, prasasti, maupun lontar. Karena sabun merupakan materi yang tidak bisa digunakan sebagai medium penyimpan kenangan: luntur dan lumer.

Instalasi doa-doa dalam bahasa Kawi di atas daun lontar dalam performance Abqoriyin Hizan (Bucek), selama 7 hari sebagai bagian dari instalasi “Prasasti Pepiling Pati”. Foto dokumentasi Nawasena

Instalasi doa-doa dalam bahasa Kawi di atas daun lontar dalam performance Abqoriyin Hizan (Bucek), selama 7 hari sebagai bagian dari instalasi “Prasasti Pepiling Pati”. Foto dokumentasi Nawasena

Memasuki teknologi digital membuat kita masuk ke era baru dari sistem pendokumentasian data melalui apa yang kini kita sebut sebagai teknologi big-data. Kita memasuki imajinasi multi-sementa sebagai ruang maya yang tidak lagi terkait dengan hukum pelapukan atau kehancuran karena berlalunya waktu dan posisi gramatikal dalam bahasa sebagai waktu lampau. Ikon utama dari teknologi digital ini adalah bentukan visual, warna, maupun gerak sebagai cahaya. Cahaya merupakan wujud abstrak yang bisa kita lihat, namun kita tidak bisa menggenggamnya.

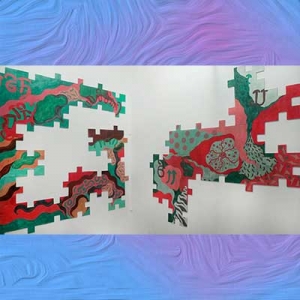

Fakhita Madury (Tata) menggunakan lampu RGB sebagai strategi memanipulasi perubahan warna maupun bentukan ruang pada instalasinya: “Membawa Kembali Arya Wiraraja Ke Sumenep”. Waktu sebagai prinsip keberlaluan juga terposisikan melalui perubahan cahaya lampu RGB. Tata (panggilan Fakhita Madury) menghadirkan sejumlah puzzle pada tiga dinding ruang. Masing-masing puzzle mengandung aksara Kawi. Aksara ini, yang bentuknya memang unik, mirip benih-benih tanaman yang mulai tumbuh atau kecambah, hadir seperti lukisan abstrak dalam susunan puzzle pada instalasi. Sebagian puzzle dibiarkan jatuh di lantai dengan permukaan putih yang belum dilukis. Pada dinding lain terdapat kursi singgasana dan sebuah mahkota kerajaan yang diletakkan di atas rak kayu.

Instalasi ini merepresentasi apa yang disebut Tata dengan panggilan “Om Arya”. Panggilan ini merujuk ke sosok Arya Wiraraja (disebut juga sebagai Banyak Wide berdasar sumber Pararaton). Sosok ini merupakan personifikasi identitas “ke-Madura-an” oleh Tata sebagai seniman yang berasal dari Sumenep. Arya Wiraraja dikenal sebagai ahli strategi, terkait dengan masa jatuhnya Singasari, Kadiri, dan awal berdirinya Majapahit. Seorang adipati di Songennep (nama kota yang diduga sebagai awal nama Sumenep). Personifikasi yang dilakukan Tata membuat garis lurus dengan cara memanggil Arya Wiraraja sebagai Om Arya dan fenomena tradisi merantau orang Madura. Membentuk berbagai model aktivitas ekonomi, di antaranya model warung kelontong yang kini populer di Jawa Timur yang menjual kebutuhan sehari-hari, termasuk pom bensin mini, dan disebut sebagai “warung Madura”.

Bentuk dokumentasi lain adalah kematian. Momen kematian menjadi batas dimana kenangan terhadap seseorang yang meninggal diwujudkan dalam bentuk candi maupun arca pada masa Hindu/Buddha, dan dalam bentuk batu nisan pada masa Islam. Instalasi Abqoriyin Hizan (Bucek), “Prasasti Pepiling Pati”, menggunakan kematian sebagai momen kenangan. Berpusat pada dua batu andesit sebagai representasi batu nisan. Bentuknya mengambil-alih bentuk batu kenong Jawa. Batu ini sejenis megalitik berbentuk silinder mirip dengan alat musik gamelan (kenong). Diduga awalnya berfungsi sebagai fondasi bangunan yang fleksibel dalam menghadapi guncangan. Kedua batu pada karya Bucek ini terdapat dua tulisan menggunakan aksara Kawi dan Arab, serta bulan dan matahari sebagai representasi gender.

Selama 7 hari dimulai dari pameran, Bucek melakukan seni rupa performatif dengan menulis doa-doa dalam aksara Kawi menggunakan medium daun lontar. Penggunaan 7 hari merupakan bagian dari prinsip dalam tradisi Jawa. Dalam performance-nya, Bucek mengenakan sarung dengan bertelanjang dada. Aksi ini bersifat cair, karena pengunjung bisa mengajaknya ngobrol di sekitar karyanya maupun doa-doa aksara Kawi yang ditorehkan di atas lontar.

Dokumentasi melalui kematian, juga terjadi pada instalasi karya Zumna A. Khusnia: “Wahanajiwa”. Karya ini merepresentasi adanya alam roh melalui batas antara kematian dan tubuh. Sebuah kain putih ukuran sekitar 3 X 3 meter dipasang pada dinding halaman belakang ruang pameran. Bunga teratai dengan garis merah, serta tubuh bunga dipenuhi dengan aksara Kawi yang juga sebagai garis merah hampir memenuhi bidang kain putih ini. Pada halaman rumput di depan gambar aksara Kawi dalam bunga teratai itu ada dua lingkaran: yang satu berisi lilin putih dengan lingkaran benang terbuat dari daun kering yang disusun melingkar ke dalam sebagai pusat lingkaran. Lingkaran kedua dibatasi dengan tonggak kayu sebagai pengikat jalinan benang merah serta lingkaran dupa.

Zumna merujuk karyanya pada tradisi Upacara Sradha sebagai ritual performatif menghormati yang hidup dan yang mati. Juga Kakawin Banawa Sekar Mpu Tanakung, abad ke-14, yang menyajikan gambaran tradisi dan filosofi Majapahit. Instalasi ini diselesaikan Zumna sebagai aksi performatif dengan membawa sejumlah bunga dengan wadah kotak daun di dalam tampah di atas kepalanya. Sebagian bunga ini diletakkan pada lingkaran sambil menyalakan lilin putih, dan sebagian yang lain diberikan kepada hadirin.

Performance berakhir setelah Zumna menjalin benang merah pada lingkaran dengan tonggak kayu, dan memasang dupa mengelilingi lingkaran. Sebuah aksi yang dilakukan Zumna untuk memantulkan apa yang disebutnya hubungan tubuh dengan alam roh melalui batas kematian. Sepanjang performance berlangsung, gambar teratai dengan aksara Kawi menjadi latar belakang, dan berfungsi sebagai bagian layar (termasuk tembok putih) untuk memproyeksikan videografis yang bergerak melalui berbagai bentuk lingkaran yang repetitif.

Keris di atas beras, Kawi braille, dan benih-benih jagung

Awal tulisan ini yang dibuka melalui pendapat Walter J. Ong mengenai keaksaraan, merupakan awal untuk memantulkan bahwa bahasa baru mendapatkan bentuk, ruang dan waktunya melalui tulisan. Bahasa sendiri, dalam media lisan maupun tulisan, merupakan teknologi abstrak untuk menjalin hubungan komunikasi maupun informasi. Bahasa mendapatkan ruang dan waktunya sebagai wujud nyata setelah menjadi media tercetak. Menurut Walter J. Ong, tulisan juga merupakan teknologi yang menggunakan sejumlah alat tulis, cetak, maupun digital untuk mewujudkannya.

Instalasi Ika Arista, “Bherrâs Dhumpa”. Foto dokumentasi Nawasena

Kompleksnya jejak sejarah kita juga saling berkelindan dengan perubahan aksara yang digunakan untuk beberapa bahasa lokal yang mulai memasuki media tulisan atau mulai ditulis. Salah satu di antaranya adalah bahasa Jawa. Dan yang lain adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Pasar. Bahasa ini pernah menggunakan aksara Arab Gundul (disebut juga sebagai aksara Jawi dan aksara Arab-Melayu), dan kini menggunakan aksara Latin yang mulai digunakan sebagai media tulisan sejak masa akhir Abad 19 dan awal Abad 20, terutama dengan munculnya surat kabar dan karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu Pasar.

Perubahan aksara ikut membawa ruang dan waktu yang lain sebagai konteks kultur maupun identitas asal-usul aksara. Ika Arista memantulkan tema ini dalam instalasinya, “Bherrâs Dhumpa”. Yaitu tentang aksara Kawi sebagai pusaka yang tidak bisa digantikan dengan aksara lain. Sifat sakral dari aksara ini tertanam pada kultur Keris dalam tradisi Jawa maupun Madura (Ika Arista merupakan seorang Empu Keris perempuan di Sumenep).

Keris merupakan tradisi seni rupa Jawa yang terkait langsung dengan keberadaan aksara Kawi. Keris sebagai pusaka atau tosan aji, merupakan satu tubuh yang melekat dengan aksara Kawi sebagai rajah dengan relevansi spiritual yang dikandungnya. Dalam instalasi, keris dengan rajah aksara Kawi ini berdiri di atas tebaran keras dalam tubuh gerabah yang separuh tubuhnya terbelah untuk memperlihatkan sosok keris dalam gerabah. Di sampingnya terdapat lempengan logam dengan gerusan warna putih yang mengaburkan bayangan aksara dibalik gerusannya. Sementara di latar belakang terbentang kain merah vertikal. Memposisikan instalasi Ika sebagai hubungan ruang atas, tengah, dan ruang bawah.

Instalasi Kawi braille Karya Bagus Abimanyu, “Tri Akyasaprata Tanmatras”. Foto dokumentasi Nawasena

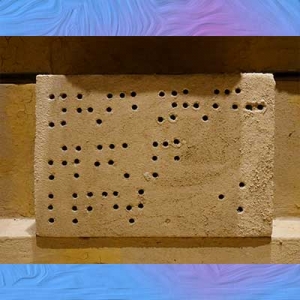

Bagus Abimanyu (Bimpol) membuka wawasan lain dari visualisasi aksara melalui realitas indrawi. Yaitu menggunakan medium braille untuk pengguna aksara Kawi yang tidak bisa melihat, dalam instalasinya “Tri Akyasaprata Tanmatras”. Karya Bimpol memantulkan dualitas antara Purusa (kesadaran) dan Prakriti (alam) sebagai keseimbangan dalam khasanah Lingga Purana dalam filsafat Hindu Samkhya. Instalasi menggunakan stoneware (keramik) dan earthenware (tembikar) yang merepresentasi tungku dan periuk atau gentong.

Instalasi mirip tungku pembakaran ini memiliki output menyerupai saluran untuk hasil pembakaran maupun sebagai hasil fermentasi biokimia organik. Yaitu representasi peleburan dualitas Purusa dan Prakrti maupun Lingga-Yoni. Konsep peleburan ini juga digunakan Binpol sebagai pengalihan dari aksara yang dilihat dengan aksara yang diraba melalui aksara Kawi braille dalam medium tembikar. Instalasi yang membawa khasanah Hindu dan aksara Kawi ke dalam praktik sains dan teknologi. Menggabungkan unsur-unsur alam, kesadaran, teknologi, filsafat Hindu sebagai proses fisika maupun kimiawi pada instalasinya.

Instalasi Dewi R. Maulidah, “praśāstra waŋśa”. Foto dokumentasi Nawasena

Saling berkelindan strategi visualisasi dan tekstualitas, prasasti dan sastra, serta penggunaan mix-media, membuat instalasi Dewi R. Maulidah (“praśāstra waŋśa”), memantulkan persepsi yang bertumpuk. Untuk masuk ke dalam ruang karya, ada lembaran plastik bertulisan aksara Kawi sebagai tirai. Lantai instalasi menggunakan konblok, dan sebuah bangunan mirip tugu yang juga menggunakan konblok sebagai sentral instalasi. Dari luar, instalasi ini mirip ruang damar kurung, dan di atas tugu juga terdapat bentuk damar kurung dalam tradisi Gresik yang pernah populer pada masa Sriwati Masmundari. Instalasi juga merujuk pada makam Sunan Giri. Latar belakang Dewi yang aktif dalam dunia sastra ikul memantulkan karyanya sebagai instalasi teks untuk apa yang kemudian disebut Dewi sebagai transformasi dari prasasti ke sastra dan berakhir sebagai rumah sastra.

Semacam rumah yang lain membawa kita ke renungan tentang waktu dan hukum Karma dalam tradisi Hindu Jawa maupun Bali. Instalasi Filda Miftahul Jannah (Upil), “Kala”, memantulkan representasi Batara Kala. Sosok ini merupakan penguasa waktu dan terkait dengan prinsip pada hukum Karma. Ruang instalasi dibentuk sebagai kolam dengan konstruksi kayu. Pada dinding kolam yang digenangi air dan dikelilingi lampu LED, terdapat lukisan wajah Batara Kala sebagai sosok raksasa dengan mata melotot dan taring tajam.

Dinding berlatar hitam juga merepresentasi arti Kala sebagai hitam. Ini merupakan satu-satunya ruang dalam pameran yang memang sudah terpasang fasilitas AC sebelumnya, sehingga hawa dingin ikut menjadi bagian instalasi yang menebalkan suasana mencekam. Dinding pameran yang hitam digambari oleh berbagai bentuk dengan karakter yang berbeda-beda, termasuk torehan aksara Kawi. Upil membawa instalasi ini ke dalam rujukan sejumlah larangan yang terdapat pada lontar Kala Tattwa untuk terhindar dari hal-hal yang buruk.

Instalasi Shafi Rahman, “Lawang Aksara Jawa Kuna”. Foto dokumentasi Nawasena

Saya ingin menutup pemetaan karya-karya dalam pameran Nawasena ini dengan menggunakan instalasi Al Satrio, “Lemah Pitutur”. Produksi pengetahuan dalam instalasi ini dikembalikan ke tradisi lokal, yaitu kearifan lokal dalam menjalin hubungan antara manusia dan alam. Produksi dan distribusi pengetahuan lokal berlangsung melalui bagaimana kita merawat dan menjaga tanaman sebagai pangan ternak. Dan menggunakan “pitutur” yang dalam tradisi Jawa merupakan wejangan atau pelajaran. Karya ini menggunakan empat umbul-umbul atau bendera putih dengan tiang bambu, pada masing-masing bendera kain mengandung kalimat pitutur. Wejangan ini juga ditorehkan pada kulit jagung yang melingkari pagar bawah instalasi dalam aksara Kawi. Menggunakan lampu gantung minyak tanah (lampu badai). Dalam lingkaran karya terdapat medium tanah yang ditebari benih jagung. Benih yang dari hari ke hari membuat instalasi Al Satrio menjadi hijau, karena mereka mulai tumbuh.

Bahasa di atas jembatan mati

Hampir seluruh karya dalam pameran Nawasena yang berlangsung hampir sepanjang satu bulan ini, dan mungkin merupakan pameran terpanjang di Jawa Timur, menempatkan aksara Kawi dalam jaringan teks dan konteks dari berbagai rujukan yang dekat dengan lingkungan peserta. Sebagian menggunakan sumber sejarah dan sebagian menggunakan sumber tradisi. Membuka ruang dialog antara sejarah dan tradisi maupun masa lalu dan masa kini, dengan aksara Kawi sebagai bandul maupun jembatannya.

Kita memang harus berjalan tertatih-tatih di atas jembatan itu, karena ia dibangun melalui aksara yang sudah tidak dipakai lagi. Peserta maupun pengunjung pameran, memasukinya seperti memasuki museum bahasa yang kehilangan tanda baca, kehilangan penanda dan yang ditandai, maupun kehilangan penghuni dari aksara itu sendiri untuk tahu hubungan antara bunyi kata dan artinya. Sebagian karya yang menghadirkan tema kematian maupun kehancuran pada instalasi mereka, tampaknya juga bisa dilihat sebagai provokasi dari jembatan mati itu.

Namun aksara, baik sebagai teknologi maupun sebagai situs sejarah, merupakan hasil peradaban yang paling unik dan mencengangkan. Sejarah perjalanan aksara, misalnya seperti aksara purba Hieroglif Mesir yang dianggap paling purba dalam sejarah manusia, merupakan fosil-fosil bahasa yang terus menginspirasi banyak kalangan. Menggalinya seperti ada pengetahuan terpendam di dalamnya. Saya ingin menutup tulisan tentang pameran Nawasena ini dengan membuka wawasan lain melalui sebuah pameran yang pernah saya hadiri, yang juga menggunakan aksara sebagai inspirasi utamanya. Saya pernah menulis tentang pameran ini dan pernah terbit dalam buku Tragik Satu Rasa Untuk Semua-Aku, Esai-esai Seni Rupa: basabasi, Yogyakarta, 2019. Pameran berlangsung di Museum Zentrum Paul Klee, Bern (Swiss), kurator Fabienne Eggelhöfer. Pameran berjudul “Taking a Line for a Walk” dan berlangsung sepanjang 16 April hingga 17 Agustus 2014, tepat 10 tahun yang lalu sebelum pameran Nawasena berlangsung. Menghadirkan sejumlah lukisan karya Olav Christopher Jenssen (1954), Paul Klee (1879-1940), Jonathan Lasker (1948), Brice Marden (1938), Henri Michaux (1899-1984), Mark Tobey (1890-1976), Cy Twombly (1928-2011) dan Christopher Wol (1955), sebagai generasi abstrak ekspresionis Abad 20.

Pameran ini membawa kembali hubungan melukis sebagai perpanjangan dari menulis. Kurator Fabienne Eggelhöfer menyebut pentingnya melihat tangan yang menulis sebagai proses dan tempat bertemunya antara konsep dan spontanitas. Bentuk-bentuk huruf, kata, dan tanda menjadi rujukan utama dalam pemilihan karya untuk pameran. Setiap huruf dari aksara manapun memiliki hubungan genetis dengan bentuk-bentuk kehidupan di luarnya: bentuk-bentuk alam, tanaman, binatang, peralatan kerja, maupun bangunan. Ini merupakan premis dasar yang banyak digeluti Paul lee maupun Henri Michaux dalam berkarya. Bentuk huruf dan bagaimana setiap huruf dituliskan, memperlihatkan struktur simbolik yang ikut membentuk bahasa dan tubuh.

Pameran ini memantulkan jejak bagaimana sejarah menulis terjadi, di antaranya jejak struktur buku tulis bergaris untuk tulisan tipis-tebal pada lukisan Jonathan Lasker; aksara yang dihadirkan sebagai bentuk fosil-fosil huruf pada lukisan Henri Michaux; memainkan asosiasi dari huruf-huruf paku zaman Mesopotamia, China, Jepang, Latin maupun Arab. Mirip kerja seorang etnografi dalam memainkan tipografi purba. Henri Michaux yang juga seorang penyair menyebutnya sebagai “petualangan garis”.

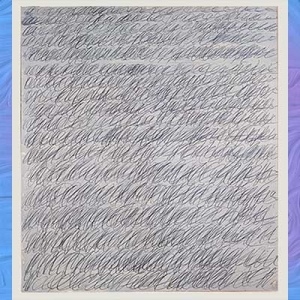

Pada karya Cy Twombly (tanpa judul) yang menggunakan pensil di atas kertas, sepenuhnya bisa dilihat seperti struktur tulisan tangan. Tetapi tidak ada satu pun huruf bisa dibaca. Tulisan ini jadi bagian dari teks-teks “asemic writing”, yaitu teks yang tidak bisa dibaca. Seluruhnya merupakan pengelompokan formasi garis yang rimbun. Menghadirkan gambaran ambigu: mengambil bentuk tulisan tangan dengan isi seperti padang ilalang yang padat dan meliuk, garis demi garis dan baris demi baris. Bagi Twombly, setiap garis merupakan pengalaman aktualnya dengan sejarah internalnya sendiri.

Cy Twombly, “Ohne Titel”, 1969, Öl und Bleistift auf Papier, 84 x 76 cm. Foto doc Zentrum Paul Klee

“Taking a Line for a Walk”, tema pameran ini, banyak berlandaskan studi Klee pada kaligrafi China dan Jepang. Bagi Klee, tangan yang menulis merupakan sebuah proses untuk menghasilkan ruang puisi pada lukisan dari garis-garis genetis. Klee terinspirasi hubungan genetis antara huruf-huruf China dengan bangunan, puisi-puisi China maupun garis-garis yang mengalir. Karya Klee dengan judul “Burdened Children” (1930), memperlihatkan figurasi garis sebagai bangunan atau sosok yang berjalan. Dimensi arsitektural pada kebanyakan aksara, ikut membentuk garis-garis pada lukisan Klee.

Paul Klee, “Burdened Children”, 1930, Pencil, crayon and pen and ink on paper on board support 650 x 458 mm. Foto doc Zentrum Paul Klee.

Menghubungkan pameran “Nawasena” dengan pameran “Taking a Line for a Walk” yang berjarak 10 tahun, memantulkan tatapan yang menarik untuk mengembangkan hubungan antara bahasa sebagai aksara, tubuh sebagai yang menulis, sejarah sebagai jejak dan konteks, kemudian tatapan baru dengan munculnya godaan perkembangan teknologi bersama reaksi pro-kontra yang menyertainya.

Kedua pameran yang berbeda media dan genre itu, yang satu lukisan, dan satunya lagi instalasi, memperlihatkan kompleksitas hubungan antara tubuh dan praktik artistik yang juga berbeda. Instalasi membuka praktik seni rupa yang lebih kompleks bersama dengan jaringan media yang ikut terangkut di dalamnya. Era aksara Kawi yang memantulkan budaya megalitik dengan medium batu yang banyak digunakan untuk prasasti, candi, maupun relief, memperlihatkan hubungan langsung antara tubuh, bahasa, dan alam sebagai medan artistik yang berkembang canggih pada masanya. Dialog ideologis dengan artefak masa lalu ini, kini mulai menggunakan teknologi sebagai kendaraan waktu untuk menjemput masa lalu sebagai arkeologi memori Jawa, dan representasinya memang terjadi pada pameran Nawasena.

—

Sidoarjo, 13 Mei 2024

*Afrizal Malna (penulis)