Bhineka Rasa, Tunggal Sadar

Oleh Adi Prayuda

“Pikiran kita sangat mungkin berbeda-beda, tapi hobinya tetaplah satu jua: Membuat Drama.”

Setiap hari kita dianugerahi kehadiran rasa (emosi) yang berbeda-beda. Kadang rasa senang yang bertamu, kadang rasa marah yang mampir, kadang rasa sedih, rasa damai, rasa girang, atau rasa takut yang muncul. Tentu dengan intensitasnya masing-masing. Rasa-rasa itu berperan penting dalam kehidupan kita. Sebagai “alarm” bahwa sangat mungkin ada ekspektasi dan identifikasi tertentu yang kita ciptakan di dalam benak. Ketika ekspektasi itu sesuai dengan kenyataan, muncul rasa senang. Namun, ketika kenyataan menampakkan sesuatu yang berkebalikan dengan ekspektasi kita, sangat mungkin muncul rasa kecewa, sedih, marah dalam diri kita.

Rasa takut itu penting. Rasa sedih juga. Amarah pun sama. Rasa takut, sedih, marah, dan rasa-rasa lain yang, umumnya, tidak ingin kita rasakan sesungguhnya adalah pengantar perhatian kita kepada sumber dari rasa. Daripada berupaya sekuat tenaga menghilangkan rasa-rasa itu, lebih baik gunakan tenaga yang sama agar bisa ‘duduk’ menemani rasa takut, sedih, dan marah. Ini tentu keputusan yang tidak semudah kata-kata, karena kebanyakan kita, termasuk saya, biasanya memilih untuk “bertarung” dengan rasa-rasa yang “tidak enak” itu. Kita tidak menyadari bahwa rasa-rasa itu akan semakin terasa “tidak enak” karena adanya konflik yang kita ciptakan di dalam batin untuk melawan atau “menahan” mereka agar tidak muncul ke permukaan. Kita sudah diprogram dari kecil bahwa kita harus jadi anak yang “kuat”, “berani dan tidak boleh takut”, tidak boleh “menangis”, tidak boleh “sedih”, tidak boleh “marah” karena itu tidak baik. Kita akhirnya terbiasa melawan rasa-rasa yang alamiah muncul dalam batin manusia.

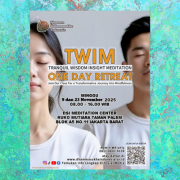

Berkebalikan dengan segala upaya penahanan rasa, kita semestinya berterimakasih atas kehadiran rasa-rasa, yang umumnya dicap negatif, dari dalam diri kita. Kita bisa gunakan kehadirannya untuk memelajari sesuatu. Seperti yang sering dikatakan Guru Mingyur Rinpoche, “Kita bisa menggunakan emosi-emosi kita untuk mendukung meditasi (hening).” Ketika rasa sedih datang atau rasa marah muncul atau kekecewaan bertamu, berusahalah untuk tidak mengusir atau menghilangkan perasaan itu. Sadari kemunculannya. Amati pikiran yang membawanya. Ciptakan ruang psikis melalui napas yang kita hirup dan arahkan ke tengah dada. Dengan begitu, kita menyadari bahwa kita, sejatinya, “terlepas” dari rasa-rasa itu. Bukanlah rasa-rasa itu. Dan punya kesempatan untuk tidak mengikuti gerakan arusnya.

Kalau kita amati lebih dalam, rasa sedih hanyalah rasa sedih. Tidak ada “kesedihan” di dalam rasa sedih tersebut. Rasa sedih itu sendiri “tidak bersedih”. Hanyalah aliran rasa dengan “tekstur” dan “sensasi” tertentu. “Sedih” adalah kata yang kita sematkan kepada rasa yang memiliki “tekstur” tertentu dan memberikan “sensasi” tertentu terhadap fisik kita. Begitu juga dengan marah. Bahkan, begitu juga dengan rasa senang. Menjadi sesuatu yang personal, ketika ada “aku” yang “terlilit” rasa-rasa itu. Sehingga, muncullah ungkapan, “Aku sedih”, “Aku marah”, “Aku kecewa”, dan lain-lain. Pertanyakan, siapa “Aku” ini? Kapan “Aku” ini muncul dan mulai menjalin “interaksi” dengan rasa yang melintas? Kita perlu amati perlahan-lahan. Kita perlu juga memahami dan “merasakan” bahwa ada perbedaan yang sangat besar ketika kita berkata “Aku sedih” dan “Ada rasa sedih yang sedang bertamu”.

Memahami “gerak Aku” ini mungkin akan mengantarkan kita pada perspektif yang belum pernah kita kenali sebelumnya. Kita mungkin akan melihat bahwa, di tataran permukaan, rasa sedih, marah, kecewa, senang, tenang, damai, memiliki tekstur dan memberi sensasi yang berbeda-beda, namun di tataran yang lebih dalam, apakah juga berbeda? Apakah ada bedanya kesadaran yang menyadari rasa sedih dan yang menyadari rasa senang? Apa ada bedanya juga kesadaran yang menyadari rasa marah dan rasa tenang? Jangan terburu-buru untuk menjawab pertanyaan itu. Sadari saja dulu. Metafora yang mendekati hal ini adalah tentang cahaya. Cahaya yang menyoroti sebuah objek menghasilkan bayangan yang bentuknya sesuai dengan objek itu. Namun, apakah cahayanya itu sendiri memiliki bayangan? Pemahaman tentang hal ini bisa saja memunculkan kebijaksanaan dalam diri kita. Seperti kata seorang Guru, “Ilmu diperoleh dengan membaca buku. Kebijaksanaan diperoleh dengan membaca dirimu.”

Ada kesedihan yang bisa membuat kita menangis. Ada juga kesedihan, yang begitu dasyatnya, sampai mengeluarkan setetes air mata pun kita tidak mampu. Ada kesenangan yang membuat kita tertawa. Ada kesenangan, yang begitu hebatnya, dan sekalipun kita tidak ingin menangis, air mata itu terjatuh juga. Hidup menyajikan banyak paradoks. Di tataran tertentu, orang yang paling memungkinkan menyakiti kita justru adalah orang yang paling kita cintai. Di tataran yang berbeda, bukan cinta yang melukai, kita tersakiti oleh ekspektasi kita sendiri. Di dimensi yang lain lagi, segala rasa adalah tamu, karena bukan hanya bisa datang, tapi juga berlalu.

****

*Penulis adalah pengasuh “Ruang Jeda”