Festival Muria Raya dan Ironi Desa yang Gelisah

Oleh: Mukhlis Anton Nugroho*

Desa yang Dirayakan

Di kaki Gunung Muria, Desa Tempur menjadi tuan rumah Festival Muria Raya (FMR) ke-5, sebuah perhelatan budaya yang menyala pada pertengahan Agustus lalu. Dalam kesahajaan suasana desa, festival ini menghadirkan pengalaman yang jarang ditemui di kota: relasi tanpa sekat antara tuan rumah dan tamu, antara seniman dan penonton. Secangkir kopi yang disuguhkan ibu-ibu desa, tawa anak-anak yang bermain di halaman, hingga bunyi gamelan batu dari bebatuan sungai menjadi narasi yang lebih kuat daripada panggung megah di kota-kota besar. Semua orang merasa bagian dari satu lingkaran: tak ada kursi VIP, tak ada jarak simbolik, hanya keakraban yang tumbuh dari kesediaan untuk berbagi.

Ketua panitia, Brian Trinanda K. Adi, menyebut festival ini sebagai “manifestasi berbagai perjumpaan yang seringkali tidak direncanakan, namun mengalir begitu saja.” Ia percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, karena orang-orang yang berkumpul di Desa Tempur hadir dengan “vibrasi dan nilai yang sama, sehingga terkoneksi dan bertumbuhlah keselarasan, baik antar manusia maupun manusia dengan alamnya.” Pandangan ini menegaskan bahwa FMR bukan sekadar tontonan, melainkan ruang perjumpaan yang membangun simbol-simbol sakral bagi komunitas.

Simbol itu salah satunya hadir dalam prosesi Prasastu: air dari berbagai mata air dituang ke atas batu sebagai ikrar persaudaraan. Sebuah ritual sederhana tetapi penuh makna: keberlangsungan hidup hanya mungkin jika ada gotong-royong dan keseimbangan ekologis. Begitu pula pertunjukan Future Ancestor karya Rani Jambak yang menegaskan bahwa kita bukan hanya pewaris leluhur, tetapi juga calon leluhur bagi generasi mendatang. “Yang tua juga harus belajar memahami bentuk ekspresi anak muda, agar nilai tetap diwariskan meski wujudnya berbeda,” kata Rani.

Penyiraman prasastu dengan air dari beberapa sumber mata air (sendang) (Foto : Fika Fiqroni, IG: iam.ronnii_)

Peletakan Prasastu (Foto : Fika Fiqroni, IG: iam.ronnii_)

Sesi Temu Cakap Desa menambahkan lapisan reflektif lain. Mang Pepep DW, penulis buku Manusia dan Gunung, mengingatkan bahwa gunung dalam kosmologi Nusantara bukan sekadar bentang alam, melainkan mercusuar peradaban. Gunung adalah pusat spiritual, penyeimbang bumi, sekaligus sumber kebijaksanaan. Dalam pandangan ini, desa di lereng gunung seperti Tempur bukanlah “pinggiran” yang tertinggal, tetapi bagian penting dari sistem kosmologis yang menopang peradaban Nusantara.

Festival ini menjadi pengingat bahwa gunung, desa, dan laut adalah poros peradaban yang saling mengikat. Desa bukanlah entitas kecil yang sekadar menyuplai kota, melainkan pusat kehidupan yang menopang pangan, air, dan pengetahuan ekologis bangsa. Dari kopi, rempah, hingga hasil hutan, desa-lah yang selama berabad-abad menghidupi pesisir dan kota. Dalam bahasa sederhana: masyarakat desa bisa bertahan hidup tanpa kota, tetapi bisakah kota bertahan hidup tanpa desa? Dalam suasana FMR, jawaban itu seolah tampak gamblang. Desa dengan seluruh kesahajaannya tidak hanya sanggup merayakan dirinya sendiri, tetapi juga memberi energi spiritual, ekologis, dan sosial bagi dunia yang lebih luas. Yang dibutuhkan hanyalah pengakuan dan keberanian untuk menempatkan desa sebagai subjek, bukan sekadar objek eksotisme.

Namun di balik cahaya perayaan itu, bayangan ironi tetap mengintai. Sementara Desa Tempur merayakan harmoni lewat bunyi gamelan batu dan prosesi persaudaraan, kabupaten tetangganya, Pati, justru diguncang gelombang demonstrasi warga. Kontras ini membuka pertanyaan mendasar: apakah desa hanya kita rayakan di panggung festival, atau juga kita dengarkan suaranya ketika mereka bersuara di jalanan?

Memainkan Gamelan Batu (Foto : Fika Fiqroni, IG: iam.ronnii_)

Desa yang Digelisahkan

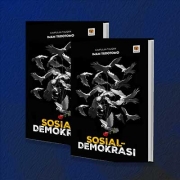

Jika FMR menghadirkan desa sebagai ruang harmoni, realitas di lapangan justru menunjukkan wajah lain. Di Pati—kabupaten tetangga yang juga berada di lingkar Muria—warga berulang kali turun ke jalan menolak proyek dan kebijakan yang dianggap mengancam ruang hidup mereka. Demonstrasi demi demonstrasi menggambarkan keresahan: desa yang mestinya dirayakan justru digelisahkan oleh kekuasaan dan kapital yang kerap menyingkirkan kepentingan rakyat kecil.

Kita tidak bisa menutup mata, isu-isu lingkungan di Pati sering terkait dengan eksploitasi sumber daya: tambang, pembangunan infrastruktur, atau investasi berskala besar yang menjadikan desa sekadar “lahan” untuk kepentingan ekonomi. Ironisnya, simbol-simbol yang diangkat FMR—air, batu, dan tanah—adalah persis yang diperebutkan dalam kenyataan. Air yang disakralkan dalam prosesi Prasastu bisa tercemar limbah industri. Batu yang dipukul menjadi gamelan bisa ditambang tanpa kendali. Tanah yang dirayakan sebagai ruang gotong royong bisa tergadai oleh kontrak bisnis yang tidak berpihak pada warga.

Di titik inilah kita melihat paradoks kebudayaan. Festival yang indah bisa terjebak dalam romantisme jika hanya berhenti pada perayaan estetika. Ia berisiko menjadikan desa sekadar objek eksotisme tanpa menyentuh persoalan struktural. Padahal, semangat persaudaraan yang diucapkan dalam Sabda Paseduluran seharusnya juga diterjemahkan ke dalam solidaritas nyata: berdiri bersama warga yang tengah berjuang mempertahankan tanah dan air mereka.

Pertanyaan kritis pun muncul: untuk siapa festival ini sebenarnya? Apakah ia hanya ruang bagi seniman dan penggiat budaya, atau sungguh memberi ruang bagi warga desa sebagai pemilik narasi? Jika warga hanya menjadi latar, sementara gagasan dan agenda ditentukan pihak luar, festival bisa kehilangan makna aslinya. Dan jika desa dirayakan setahun sekali di panggung festival, tetapi ditinggalkan saat mereka berteriak di jalanan, maka warna cinta yang dijanjikan hanya akan tinggal sebagai dekorasi.

Bagi saya, gelombang demo di Pati adalah alarm penting bagi siapa pun yang terlibat dalam festival budaya. Ia mengingatkan bahwa desa tidak cukup hanya diberi panggung, tetapi juga hak untuk bersuara. FMR bisa menjadi relevan justru ketika ia tidak menutup mata pada realitas ini. Merayakan desa harus berarti juga memperjuangkan desa. Seni dan budaya tidak bisa steril dari problem sosial, karena sejak awal ia lahir dari tubuh masyarakat itu sendiri.

Maka, refleksi dari Muria Raya harus kita bawa lebih jauh: desa bukan sekadar “yang dirayakan” tetapi juga “yang dibela.” Hanya dengan cara itu, festival benar-benar menjadi ruang hidup, bukan sekadar pesta sesaat. Desa yang dirayakan dan desa yang digelisahkan harus dipandang sebagai satu kesatuan. Sebab jika kita hanya sibuk merayakan tanpa peduli pada kegelisahan, kita sedang menutup mata pada kenyataan yang paling nyata di hadapan kita.

***

*Mukhlis Anton Nugroho. Mahasiswa Program Doktoral Pengkajian Seni Musik, Institut Seni Indonesia Surakarta.