Tragedi Saidjah-Adinda dan Komunitas Kristen Awal di Lebak Banten

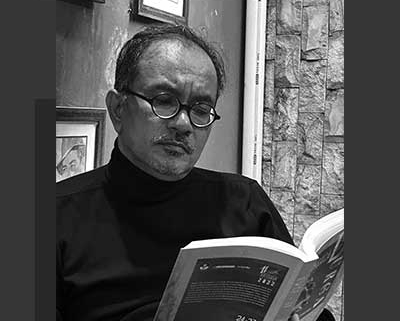

Oleh Tony Doludea*

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), dalam novelnya Max Havelaar menceritakan, bahwa pada suatu hari di desa Badur, distrik Parungkujang, Lebak Banten. Saat itu Saidjah berusia tujuh tahun, kerbau ayahnya dirampas oleh kepala distrik Parungkujang.

Karena dengan kerbau itu ia mengolah sawahnya, maka ayahnya itu sangat sedih dan berdiam diri berhari-hari. Sebab sebentar lagi ia harus membajak sawah, jika tidak tepat waktunya, maka bibit padi tidak dapat disemai dan keluarga mereka tidak memiliki padi.

Ayah Saidjah khawatir istrinya akan kekurangan beras, sementara Saidjah dan adik-adiknya laki-Iaki dan perempuan masih kecil. Ia juga khawatir akan terlambat membayar pajak tanah, sehingga kepala distrik akan mengadukannya kepada asisten residen dan ia bisa dihukum.

Namun kemudian ayah Saidjah membeli seekor kerbau lagi, dari uang hasil ia menjual keris warisan ayahnya. Lalu Saidjah bersahabat dengan kerbau itu. Kerbau itu patuh ketika membajak sawah, tidak ada tanah sawah ayah Saidjah yang lolos dari “gergaji” tanahnya itu.

Sawah-sawah di sebelah sawah ayah Saidjah itu terbentang sawah ayah Adinda, ayah gadis yang akan menikah dengan Saidjah. Jika Saidjah di sawah itu dengan bajaknya, adik-adik Adinda datang, di pematang sawah mereka berseru gembira memuji kekuatan dan kepatuhan kerbau itu.

Saat Saidjah berumur sembilan tahun dan Adinda enam tahun, kerbau itu dirampas dari ayah Saidjah oleh kepala distrik Parangkudjang.

Keluarga Saidjah menjadi semakin miskin, maka ayahnya menjual dua penggait kelambu, barang pusaka mertuanya dan membeli seekor kerbau lagi. Saidjah menangis bila teringat kerbau yang malang itu. Ia tidak dapat makan, sebab kerongkongannya terasa sempit bila ia menelan.

Kerbau baru itu tidak begitu kuat dan patuh seperti sebelumya, sekalipun gandar lama lebar untuk pundaknya. Binatang yang malang itu juga bekerja tidak sebaik seperti kerbau sebelumnya.

Ketika Saidjah sudah berumur dua belas tahun dan Adinda sudah pandai menenun sarung dan dibatik. Kerbau itu dirampas dari ayah Saidjah.

Adinda sudah memasukkan pikiran dalam tabung cantingnya dan digambarnya dukacita pada kain yang ditenunnya itu. Sebab dilihatnya Saidjah bermuram durja. Ayah Saidjah juga bersedih hati, tapi lebih-lebih lagi ibunya.

Beberapa waktu sesudah itu, ayah Saidjah melarikan diri dari desanya itu. Ia takut dihukum jika tidak membayar pajak tanahnya dan tidak mempunyai harta pusaka lagi untuk membeli kerbau lain.

Orang tuanya meninggalkan warisan sedikit sekali itu, seumur hidup mereka tinggal di Parangkudjang. Kedua mertuanya kehilangan kerbaunya yang terakhir, namun masih bertahan beberapa waktu dengan bekerja menggunakan kerbau sewaan. Pekerjaan itu sangat tidak menyenangkan dan menyedihkan bagi mereka.

Ibu Saidjah meninggal karena dukacita, saat suaminya yang sedang putus asa itu menghilang dari desa mereka untuk mencari pekerjaan di daerah Bogor.

Tapi kemudian ayah Saidjah tertangkap dan dihukum cambuk rotan, karena meninggalkan Lebak tanpa surat jalan dan ia dibawa kembali oleh polisi ke Badur.

Ia dimasukkan ke penjara karena dianggap gila dan orang khawatir ia akan mata gelap dan mengamuk, atau melakukan kesalahan lain. Tapi tidak lama dalam penjara itu ayah Saidjahia meninggal.

Adik-adik Saidjah tidak tahu peristiwa itu. Rumah bambu kecil yang mereka diami itu beberapa waktu kosong dan tidak lama kemudian malahan roboh.

Saidjah sudah berumur lima belas tahun, saat ayahnya berangkat ke Bogor. Ia tidak ikut dengan ayahnya, sebab ia punya rencana besar sendiri.

Saidjah bertekad untuk pergi ke Betawi, menjadi pembantu tukang bendi. Ia akan mendapat banyak uang dan dalam tiga tahun ia akan menabung uang itu, sampai cukup untuk membeli dua ekor kerbau.

Saidjah menceritakan rencananya itu ke Adinda. Mereka sudah bisa membayangkan saat Saidjah kembali dan sudah cukup umur untuk kawin dan memiliki dua ekor kerbau. Adinda akan memintal, menenun sarung dan selendang, dan membatik. Bekerja rajin sekali seperti selama itu.

Adinda berjanji akan menunggu di bawah ketapang, di mana ia memberi Saidjah kembang melati di hutan jati itu. Adinda akan membuat garis pada lesungnya tiap bulan baru. Sesudah tiga kali dua belas garis, sehari sesudah itu Adinda akan datang di ketapang itu.

Lalu Saidjah menyobek secarik dari ikat kepalanja yang biru, ikat kepalanja jang lusuh. Diberikannya kepada Adinda agar disimpan sebagai petaruh. Lalu ia pergi dan meninggalkan Badur.

Setelah tiga tahun, saat berjalan menuju Badur, nampak oleh Saidjah pohon ketapang itu. Ia duduk di kaki pohon itu dan memandang ke atas, ke bintang-bintang. Membayangkan Adinda sedang membatik sarung dan selendang yang indah.

Namun seperti rusa terkena panah, Saidjah lalu berlari dari pohon ketapang itu menuju rumah Adinda. Ia tidak melihat apa-apa dan tidak mendengar apa-apa. Meskipun ia dapat mendengar ada orang berdiri di pinggir jalan yang berteriak, “Saidjah!”. Namun Saidjah tidak menemukan rumah Adinda.

Saat mendengar ayah Saidjah dihukum di Bogor. Maka ayah Adinda tidak pergi ke Bogor atau Karawang atau Priangan, tidak juga ke Betawi. Namun ia pergi ke Tjilangkahan, distrik Lebak yang berbatasan dengan laut, di sanalah ia bersembunji di dalam hutan.

Kemudian mereka pergi ke Barat Laut, sampai ke Tanjung Jawa di Ujung Kulon. Dari sana mereka ber1ayar ke Utara sampai Panaitan. Mengitari pulau itu di sebelah Timur dan kemudian menuju Teluk Semangka Lampung.

Saidjah lalu memberi uang kepada seorang perempuan di situ, cukup untuk membeli seekor kerbau dan pergi meninggalkan Badur. Tiba di Tjilangkahan ia membeli sebuah perahu nelayan dan dengan perahu itu Saidjah beberapa hari berlayar menuju Lampung.

Saidjah bergabung dengan pemberontak yang sedang melawan kekuasaan Belanda, dengan gerombolan orang Banten. Bukan untuk bertempur tapi untuk mencari Adinda.

Ketika pemberontak-pemberontak mundur, Saidjah masuk di dalam desa yang baru saja direbut oleh tentara Belanda. Ia berkeliling dari rumah ke rumah yang belum terbakar seluruhnja. Ia menemukan mayat ayah Adinda dengan luka benda tajam di dada.

Di samping mayat itu tergeletak ketiga saudara Adinda dan agak jauh ke dalam nampak mayat Adinda, telanjang, teraniaya secara mengerikan. Ada sepotong kain biru kecil masuk di dalam luka yang terbuka di dadanya.

Kemudian beberapa prajurit Hindia Belanda datang dengan senjata untuk menghalau sisa-sisa pemberontak yang masih hidup. Saidjah menyongsong mereka, mendekap bayonet-bayonet mereka, mendorong dengan penuh tenaga sehingga bayonet-bayonet itu menembus dadanya.

Di Batavia orang bersorak-sorak atas kemenangan mereka itu. Wali negeri menulis bahwa keamanan telah dipulihkan kembali di Lampung. Raja Belanda kembali memberi anugerah bintang kehormatan atas keberanian dan kepahlawanan mereka.

********

Pada bulan Juni 1857, dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta, Dekker tiba di Marseille dari Batavia. Meninggalkan keluarganya di Hindia Belanda. Ia kemudian menggelandang di Perancis, Jerman dan Belgia, lalu menetap di Brussel, di hotel kecil Au Prince Belge.

Di tempat itu Dekker menulis novel Max Havelaar, yang termahsyur itu. Khusus bagian tragedi Saidjah dan Adinda ini, Dekker mendapatkan inspirasi dari Estelle. Seorang perempuan dari Casino, penyanyi tingel-tangel, kedai minum kelas bawah.

Eduard Douwes Dekker adalah bekas pegawai pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pengalamannya sebagai pegawai pemerintah, asisten residen di Lebak, Banten, selama beberapa bulan itulah yang menjadi inspirasi seluruh cerita Max Havelaar.

Max Havelaar yang ditulis dengan nama pena Multatuli itu merupakan sebuah fiksi. Namun merupakan gambaran kisah hidup Eduard Douwes Dekker sendiri. Multatuli dalam bahasa Latin berarti ‘aku telah banyak menderita’.

Eduard Douwes Dekker lahir di Amsterdam, Belanda pada 2 Maret 1820. Ayahnya seorang pelaut, sementara keluarganya bukan keluarga berada dan sering berpindah-pindah rumah.

Dekker mendapatkan pendidikan di sekolah Latin, murid yang pandai dan rajin, namun semakin lama prestasinya semakin menurun. Akhirnya, ayahnya mengeluarkannya dari sekolah itu dan memindahkannya ke sebuah kantor dagang.

Selama empat tahun Dekker bekerja di kantor dagang itu, namun ia merasa jenuh karena jauh dari pergaulan. Pada 1838, Dekker memutuskan untuk pergi ke Pulau Jawa, Hindia Belanda.

Pada umur 18 tahun, ia ikut kapal Dorothea yang dinakhodai oleh ayahnya, tiba di Batavia pada 4 Januari 1839. Karena relasi ayahnya, Dekker mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri di kantor pengawasan keuangan Batavia.

Tiga tahun kemudian Dekker diangkat sebagai pamong praja di Sumatera Barat. Gubernur Jenderal Andreas Victor Michiels mengirimnya sebagai kontrolir ke Kota Natal, Sumatera Utara, daerah yang masih terpencil.

Pada September 1844, Dekker akhirnya pulang ke Batavia, karena dianggap sering mengabaikan perintah atasannya. Namun sebelum itu ia tinggal di Padang tanpa penghasilan.

September 1845, Dekker kembali bekerja di Purwakarta yang merupakan wilayah Karesidenan Karawang. Lalu pada 8 April 1846 ia menikah dengan Everdina Huberta (Tine) van Wijnbergen, salah satu anak dari Carel van Wijnbergen. Sebulan kemudian mereka pindah ke Purworejo, Bagelen, Jawa Tengah, karena Dekker mendapat promosi jabatan.

Atasan Dekker, Residen Bagelen memujinya sebagai orang yang hidup dan berkelakuan baik, pandai dalam banyak hal, rajin, hormat, tapi bersikap bebas. Pujian tersebut membuat Dekker diangkat sebagai sekretaris residen di Manado dua tahun kemudian.

Pada 1848 Dekker dan istrinya hidup dengan sangat baik di Manado. Residen Manado, Scherius puas dengan kinerja Dekker, lalu mengusulkan kepada pemerintah untuk mengangkat Dekker sebagai penggantinya.

Namun pemerintah kolonial justru menunjuk C. P. Brest van Kempen, yang nantinya akan menjadi atasan Dekker di Banten, sebagai residen Manado baru. Pada 1851 Dekker dipindahtugaskan sebagai asisten residen Ambon. Namun Dekker ternyata tidak betah tinggal dan kesehatannya menurun setelah beberapa bulan tinggal di sana. Ia lantas mengajukan cuti ke Eropa.

Pada 24 Juli 1852, Dekker ke Eropa untuk cuti selama dua tahun, namun Dekker memperpanjang masa cuti itu menjadi tiga tahun. Lalu pada 17 Mei 1855, Dekker, istri dan Pieter Jan Constant Eduard putra mereka berlayar ke Batavia dengan kapal ‘India’ dan tiba pada 10 September 1855.

Beberapa bulan di Batavia dan setelah mendapatkan penugasan barunya di Lebak. Dekker diperkenalkan kepada Gubernur Jenderal Duymaer van Twist oleh E. de Wal, seorang pejabat yang nantinya menjadi Menteri Daerah Jajahan Belanda dan masih kerabat Tine.

Van Twist simpati terhadap Dekker, sehingga ia mengangkatnya sebagai asisten residen di Lebak saat posisi tersebut kosong. Karena C. E. P. Carolus, asisten residen yang sebelumnya, telah meninggal dunia di rumah sakit militer di Serang pada 1 November 1855. Dekker tiba di Rangkasbitung, ibukota Lebak, pada 22 Januari 1856.

Sebelum ke Rangkasbitung, Dekker sudah membaca laporan Carolus dan pendahulunya sehingga mengetahui bahwa penduduk daerah itu miskin. Terlebih lagi, bupati dan keluarganya sewenang-wenangan terhadap rakyat Lebak. Bupati melakukan pemerasan serta kejahatan-kejahatan lain kepada penduduk.

Dekker juga mulai mengumpulkan pengaduan dari penduduk secara langsung dengan dibantu seorang jaksa, sebab ia tidak bisa berbahasa Melayu maupun Sunda. Dari penyelidikan itu kecurigaan dan ketidaksukaan Dekker pada Bupati Lebak, Raden Adipati Karta Natanegara mulai terbukti.

Dua minggu sejak kedatangannya, yaitu pada 12 Februari 1856, Dekker mempertanyakan kerja rodi di halaman rumah bupati secara tertulis. Dekker juga mempertanyakan mengenai pundutan, pemberian wajib dari penduduk kepada bupati, diberikan mengikuti tradisi turun-temurun alih-alih secara sukarela.

Di saat itu Dekker juga mendengar dari janda Carolus bahwa ada kemungkinan suaminya meninggal akibat diracun oleh kepala distrik Parungkujang, menantu Bupati Lebak.

Dekker lalu mengirim surat kepada residen Brest van Kempen di Serang, meminta agar memanggil Bupati Lebak ke Serang dan mulai memeriksa kepala distrik Parungkujang itu.

Namun Dekker tidak memberikan alasan-alasan yang mendukung kecurigaannya itu dan usulan-usulannya dianggap terlalu berlebihan. Surat Dekker itu bernada perintah dari bawahan kepada atasan.

Brest van Kempen tidak menyukai surat tersebut lalu datang ke Rangkasbitung, berbicara kepada Dekker dan mengunjungi bupati dan memberikan sejumlah uang padannya. Pembicaraan antara Dekker dan van Kempen tidak berhasil, permasalahan tersebut diajukan ke Gubernur Jenderal Duymaer van Twist.

Gubernur menganggap bahwa Dekker adalah seorang pegawai pemerintah yang tidak memiliki kecakapan, jabatan pangreh praja itu tidak cocok baginya. Namun, karena kinerja baiknya masa lalu, gubernur jenderal tetap mempertahankannya sebagai pegawai pemerintah dan memindahkannya sebagai asisten residen Ngawi.

Dekker tidak dapat menerima keputusan itu lalu mengajukan pengunduran diri pada 29 Maret 1856. Dalam waktu hanya lima hari, pengunduran dirinya itu disetujui oleh pemerintah.

Dekker lalu berusaha menemui Duymaer van Twist secara langsung untuk menyampaikan kekecewaannya. Namun pertemuan tidak pernah terjadi, hingga keberangkatan van Twist ke Belanda pada 14 Mei 1856. Dekker sendiri masih tinggal di Hindia-Belanda sampai awal tahun berikutnya.

Pada 20 September 1856, residen Brest van Kempen mengirim hasil penyelidikannya kepada Gubernur Jenderal Ch. F. Pahud, pengganti van Twist.

Pada 11 Desember 1856, Pahud mengeluarkan surat keputusan yang mengatakan bahwa bupati Lebak, Raden Tumenggung Adipati Karta Natanegara itu terbukti bersalah karena berbagai macam permintaannya terkait tenaga kerja, uang dan kerbau. Kepala distrik Parungkujang dipecat dari jabatannya karena terbukti sudah berulang kali melakukan kesalahan.

********

Sementara itu pada 1883 Antoine Adriaan Pennings, seorang utusan lembaga zending Belanda, Nederlandsche Zendings Vereeniging (NZV) tiba di Batavia bersama istri dan anaknya. Pennings tinggal di Rangkasbitung dan kemudian pindah ke Leuwidamar, pusat Kabupaten Lebak kala itu.

Rangkasbitung berjarak sekitar 95 kilometer di Barat Daya Batavia. Leuwidamar berada sekitar 40 kilometer di Selatan Rangkasbitung, dekat dengan Desa Badur tempat cerita Saidjah dan Adinda beserta kerbau-kerbau mereka yang disembelih oleh kepala distrik Parungkujang itu.

Saat Pennings bertugas Keresidenan Banten itu dipimpin oleh Raden Arya Adipati Soeta Nataningrat, Bupati Lebak kelima, yang memerintah dari 1881 sampai 1907. Lebak merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi NZV dalam usaha mengabarkan Injil di wilayah Keresidenan Banten.

Di tempat baru ini, Pennings tidak hanya menyebarkan ajaran Injil, tetapi juga membuka sekolah untuk belajar baca-tulis, memberikan pelayanan kesehatan dasar dan membangun tempat ibadah dari bambu dan kayu nangka.

Sehingga pada 21 Juli 1895 berdirilah komunitas Kristen pribumi di wilayah Lebak, ditandai dengan dibaptisnya Nariyah dan Layar, anaknya.

Pada Desember tahun yang sama, perayaan hari Natal pertama, yang unik diselenggarakan dan menjadi peristiwa langka disaksikan oleh warga setempat, dengan penuh rasa ingin tahu. Itu menjadi saat yang penting dalam sejarah gereja ini.

Selama enam tahun pelayanannya itu, Pennings berhasil menjangkau sekitar 31 orang pribumi. Namun, tekanan sosial yang besar membuat banyak dari mereka akhirnya kembali ke keyakinan sebelumnya.

Guru Injil pertama di Lebak ini, pernah hampir menyerah dan nyaris putus asa. Namun berbagai pendekatan, semangat, kegigihan dan dengan hati yang teguh ia mampu melaksanakan misi pekabaran Injil itu.

Sekitar 1899 Pennings mendirikan gereja dekat pasar Rangkasbitung, yang enam tahun kemudian oleh Tiemersma dipindahkan ke kawasan Pacinan Rangkasbitung, kemudian menjadi Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jemaat Rangkasbitung.

Perjuangan Pennings terhenti pada 8 Juli 1902, ia meninggal dunia. Berdasarkan surat dari Tiemersma, rekannya kepada NZV, diduga Pennings diracun.

Sesudah kematian Pennings, misi Kristen di Leuwidamar terhenti. Klinik, sekolah dan tempat tinggal Pennings rusak. Asisten Pennings, Laban Djalimoen akhirnya pindah ke Cirebon.

Namun komunitas Kristen pribumi Leuwidamar bergabung ke beberapa komunitas Kristen lainnya seperti ke Pangharepan di Bogor, Cikembar di Sukabumi dan Rawa Selang di Cianjur.

Maka Gereja di Kampung Sawah Bekasi, Gunung Puteri, Jatinegara, Cigelam, Kwitang, Cideres Bandung dan hampir seluruh Gereja Kristen Pasundan yang tersebar di Banten, DKI dan Jawa Barat, memiliki kaitan historis dengan jemaat Kristen Banten abad ke-19 ini.

Meski komunitas jemaat sempat tercerai-berai, namun pada 1905 pelayanan dilanjutkan oleh Tiemersma di gedung gereja di kawasan Pecinan Rangkasbitung ini. Kebaktian perdana di dihadiri 23 jiwa dan menjadi hari kelahiran resmi Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jemaat Rangkasbitung.

Dari abad ke-18 hingga abad ke-20, umat Islam Banten memang melakukan penolakan terhadap misi Kristen. Bagi orang Banten masuk Kristen berarti menjadi Belanda dan telah tercabut dari akar kebudayaan Banten. Penolakan mereka dalam bentuk pengasingan komunitas Kristen, peracunan misionaris dan pembakaran gereja.

C. Albers, seorang utusan Injil paling senior di Jawa Barat memberitakan bahwa pada 1872 sejumlah orang Kristen atau calon pemeluk Kristen Sunda mati mendadak akibat diracun oleh keluarga mereka sendiri.

Dicatat juga bahwa Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682) menganggap kehadiran Belanda Kristen di wilayah Banten sebagai ”racun kebudayaan”, yang harus segera dienyahkan sebelum berakibat fatal.

Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin (1690-1733) memulangkan Helena dari Batavia ke Banten. Helena yang masih memiliki garis keturunan kesultanan itu dijatuhi hukuman mati. Karena ia menikah dengan salah seorang pegawai VOC, dibaptis dan diberi nama Helena van Bantam.

Samuel Munson dan Henry Lyman, dua misionaris Amerika, dibunuh di saat menjalankan misi penginjilan pada 1834 di Lobu Pining, Adiankoting, Tapanuli Utara, Tanah Batak. Masyarakat setempat menganggap mereka sebagai mata-mata penjajah.

Pada 1868, istri Harthoom, misionaris di Pamekasan, Madura dibunuh masyarakat sekitar. Saat Harthoom sedang tugas ke luar kota. Pada 1860-an, seorang misionaris Belanda dibunuh di Tabanan Bali oleh penduduk setempat.

Pada 7 Oktober 1945, Pendeta J. Van de Weg yang baru saja dibebaskan dari Kamp tawanan tentara Jepang. Kembali ke Juntikebon untuk mengunjungi jemaat Kristen binaannya itu di sana. Namun ia ditangkap oleh massa karena tidak mau berpindah agama. Maka J. Van de Weg dibunuh di lapangan desa Juntikebon.

Richardus Kardis Sandjaja Pr, yang biasa dipanggilan Romo Sandjaja bersama Frater Hermanus Bouwens SJ, tanggal 20 Desember 1948 dibunuh di persawahan antara dusun Kembaran dan Patosan dekat Muntilan. Oleh sekelompok anak muda bersarung, yang menggagap psrs rohaniwan Katolik itu adalah kaki-tangan penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai negara mereka.

Memang misionaris Eropa sudah masuk di Banten sejak abad ke-17. Perancis membuka loji perdagangan pada 1671-1672. Pengerja Injil datang untuk melayani jemaat Katolik di loji-loji itu, sekaligus menyebarkan ajaran Kristen kepada penduduk sekitar.

Lembaga misionaris Perancis, Missions Étrangères de Paris (MEP) mendapat dukungan dari kompeni Perancis (Compagnie Royale Français des Indes). Selain di Banten, MEP juga melayani loji-loji perdagangan yang tersebar di Tonkin, China, Indochina, Pulau Formosa, Taiwan, Siam, Thailand dan Surat, India.

Tempat-tempat ibadah sudah dibangun permanen di loji VOC, sejak ditandatanganinya ”traktat lada” oleh Jenderal Kaufmann dan Sultan Haji pada 1684. Rintisan penyebaran Kristen melalui misi dagang Eropa itu menjadi pijakan kuat penginjilan di Banten.

Karena ada lebih dari 200 penduduk Eropa yang berhak mendapatkan pelayanan rohani. Maka Gereja Protestan di Hindia Belanda (Indische Kerk) yang bermarkas di Batavia, berinisiatif membangun sebuah “gereja negara” di dekat Alun-alun Kota Serang itu pada 1846.

Setelah VOC dibubarkan pada 1799, ditambah Kesultanan Banten runtuh pada 1811. Organisasi Pengabaran Injil mendapat angin segar. Pemerintah Hindia Belanda memberi keleluasaan kepada para penginjil untuk menyebarkan Kekristenan di Indonesia termasuk di Banten.

Juga setelah VOC bangkrut dan diambil alih pemerintah kolonial Belanda, Kota Serang, Banten, dipilih menjadi tempat pertama pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda, ditandai dengan berdirinya kantor Residentie van Bantam.

Namun pada 1854 pemerintah Hindia Belanda mengeluarakan peraturan pemerintah (Regeringsreglement) yang juga mengatur mengenai kebebasan beragama. Tetapi pada bagian akhir aturan itu justru membatasi, bahkan melarang usaha penginjilan di daerah-daerah tertentu. Misalnya Tapanuli, Jawa, Solo, Banten dan Aceh.

Meskipun dalam praktiknya kemudian, pemerintah penjajah itu bersikap ambigu, mendua dan oportunis. Karena prinsip mereka adalah demi kepentingan usaha dagang mereka sendiri.

Pada daerah tertentu jika keamanan dan ketertiban dapat terganggu, maka penginjilan dilarang. Namun di daerah yang justru akan memperlancar usaha dagang mereka, maka penginjilan bahkan didukung dengan ikut mendukung mendirikan sekolah dan rumah sakit.

Penjajah Belanda memelihara status quo di daerah-daerah Islam, namun saat-saat tertentu penginjilan dilakukan juga di sana. Di daerah-daerah tertentu seperti Toraja, Sumba, NTT dan Papua, mereka mendukung penginjilan supaya Islam jangan sampai menyebar di sana.

Melalui agama, sekolah dan rumah sakit, penjajah ini ingin mendapatkan orang yang takluk, setia, rajin dan memiliki keahlian serta sehat demi memperlancar usaha dagang mereka.

Di sini penjajah Belanda mempraktikkan devide et impera, strategi politik, militer dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara memecah dan membelah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga lebih mudah ditaklukkan dan dikendalikan.

Namun politik penjajah semacam itu sangat mudah dan ringan ditiru, oleh penguasa negara bekas jajahan itu sendiri, untuk mendapatkan dan memelihara kekuasaan serta mengendalikan rakyat. Ditambah dengan sentimen naluriah sebagian rakyat itu sendiri, seperti etnosentrisme, stereotip dan prejudis, yang memang dapat saja juga sudah disosialisasikan oleh penjajah dan penguasa itu, sebagai peluru kendali jarak jauh devide et impera, yang dapat diledakkan kapan pun di antara masyarakatnya.

Inilah nasib tragis minoritas Kristen di bawah pemerintahan penjajah. Mereka diperalat untuk mendukung idelogi imperialisme Barat, sehingga kemudian mereka menjadi sasaran empuk amarah saudara-saudara sebangsanya yang bukan Kristen.

Meskipun demikian pada masa itu pun, sebagian besar orang Kristen yang terdidik itu memiliki cita-cita supaya bebas dan merdeka dari tindasan penjajah. Bahkan untuk itu mereka menjadi korban kesewenangan pemerintah penjajah itu.

Alexander Jacob Patty (1901-1947), pendiri Sarekat Ambon pada 1920. Pada 1922 A. J. Patty masuk dalam “Radikale Consentratie” (gabungan partai radikal). Ia lalu dibuang ke Bengkulu pada 1925 dan ke Digul pada 1932. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi (1890-1949), aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (Indische Vereeniging) dan menjadi ketua Perhimpunan Indonesia itu pada 1914. Ratulangi diasingkan ke Serui oleh pemerintah Belanda pada 1946.

Orang Kristen terdidik seperti inilah yang akhirnya memimpin orang Kristen lainnya, di sebagian besar wilayah Indonesia untuk melawan penjajah Belanda. Tidak satu pun wilayah mayoritas Kristen yang tidak menghasilkan pejuang dan pahlawan kemerdekaan RI. Maka orang Kristen Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan terhormat di negara mereka.

Frederik Lodewijk Anthing (1820-1883) adalah orang pertama yang melakukan Pekabaran Injil kepada penduduk asli di Jawa Barat, dengan prinsip kerja, ‘Mengabarkan Injil oleh Penginjil Bumiputra’.

F. L. Anthing lahir di Batavia pada 1820, ayahnya seorang Belanda dan ibunya seorang keturunan Jerman. Ia mendapat gelar Mr. (Meester in de rechten) di Belanda. Ia lalu bekerja di kantor pengadilan negeri di Semarang sejak akhir 1850-an. Kemudian pindah ke Batavia sebagai wakil ketua Mahkamah Agung pada 1863.

Setelah pensiun Anthing memusatkan perhatian dan kehidupannya penuh untuk pekabaran Injil. Semua biaya yang dikeluarkan berasal dari kantongnya sendiri. Pada 1883 ia meninggal dalam sebuah kecelakaan trem di Batavia.

Di rumahnya di Batavia, Anthing melatih para pemuda-pemuda pribumi yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi untuk dapat melakukan penginjilan-penginjilan ke daerah lain.

Pada 1851 Anthing ikut mendirikan Lembaga Pekabaran Injil Genootschap voor Inen Uitwendige Zending te Batavia (GIUZ) bersama beberapa orang Eropa dan beberapa Lembaga Pekabaran Injil. Lembaga ini bekerjasama antara lain dengan Lembaga Pekabaran Injil Zendeling Werkman di Belanda.

Pada 1854 penginjil Adolf Muhinickel dikirim oleh Zendeling Werkman ke Batavia dan ditampung oleh GIUZ. Ia bekerja di Cikuya, Banten antara 1854-1859 sebagai Guru Sekolah Swasta dan diberi keleluasaan untuk mengabarkan Injil kepada penduduk pribumi.

Sejarah kelahiran komunitas Kristen Cikuya ini berawal dari pembukaan sekolah agama Kristen itu oleh pemilik perusahaan perkebunan swasta, yakni Reesink dan Adolf Muhlnickel, sebagai mandornya.

Saat itu, para tenaga penginjil mulai masuk ke kampung-kampung di wilayah Banten, tidak terkecuali di Kampung Jengkol, Desa Cikuya.

Keberadaan sekolah tersebut rupanya turut didukung oleh Sarma, salah satu anak buah Reesink. Sarma menyekolahkan Sondjat di tempat belajar tersebut. Pada 11 Juli 1855 Sondjat bersama seorang pria asli Cikuya lain, dibaptis di usia 25 tahun oleh Pdt. Bierhans di Batavia.

Sondjat adalah anak pertama Sarma dan menjadi tokoh penting penyebaran Kristen di Banten. Ia membantu penyebaran agama Kristen. Di bawah gemblengan ayahnya itu, Sondjat berhasil menggubah lagu rohani serta kitab menggunakan bahasa Sunda.

Pada 1862 NZV mulai mengirimkan para penginjil ke Jawa Barat. Rombongan Zendeling NZV yang pertama, yakni C.J. Albers, D.J. v.d. Linden, dan G.J. Grashuis tiba pada 1863 di Batavia.

Pada Maret 1863 mereka melanjutkan perjalanan ke Bandung. Tetapi mereka harus menunggu 2 tahun baru mendapat izin kerja dari Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Belanda saat itu.

Saat belum memperoleh izin kerja, D.J. v.d. Linden pindah ke Cirebon, sedangkan C.J. Albers pindah ke Cianjur, sementara Pdt. E.W. King mendirikan Jemaat Rehoboth di Jatinegara.

Sedangkan Sarma bersama istri dan beberapa anaknya kemudian menjadi penginjil di masyarakat Sunda. Keturunan Sarma lainnya, Paulina, juga mengikuti jejak ayahnya itu. Sarma kemudian mengirim Sondjat untuk mengikuti pendidikan Missionaris Kristen di Jatinegara.

Saat mengikuti pendidikan tersebut, Sondjat menjadi dekatan dengan komunitas Anthing di Batavia dan mereka saling mengunjungi.

Kepemimpinan umat Kristen di Cikuya dilanjutkan oleh Esther sepeninggal ayahnya pada 1923. Esther memiliki kharisma dan piawai menyampaikan gagasan Kristen kepada warga Jengkol dan Cikuya. Bahkan ia berhasil menambah anggota komunitas Cikuya dari kalangan janda haji Muslim.

Selama pelayanan Esther, ada 41 jemaat Kristen Cikuya yang terdiri dari 20 warga Cikuya asli dan 21 orang warga Desa Munjul, yang berjarak kurang lebih tujuh kilometer dari Cikuya.

Selain anak dan para cucu Sarma. Komunitas Kristen Cikuya dikembangkan juga oleh Arjan menantu Sarma. Bahkan mereka juga melakukan penginjilan hingga ke Jawa Barat

Arjan bersama Sarioen, kakaknya itu membangun komunitas Kristen Panghareupan di Bogor. Kemudian di tahun 1903, Sarioen bersama adiknya menjangkau Ciranjang, Cianjur hingga Sukabumi.

Keluarga Sarma juga menyebar hingga ke beberapa daerah lain di antaranya, Tasikmalaya, Sumedang, Tanah Tinggi, Rangkasbitung dan Bandung. Mereka menjadi asisten misionaris, pengajar dan penghantar jemaat kristen di Sukabumi, Tasikmalaya, Sumedang, Tanah Tinggi, Rangkasbitung dan Bandung. Namun keberadaan mereka perlahan memudar, terlebih saat Jepang masuk ke Indonesia pada 1942.

Komunitas Kristen Rawa Selang di Cianjur, yang merupakan komunitas Kristen Sunda terbesar di Jawa Barat itu. Dua pertiga lebih anggotanya, berasal dari sembilan keluarga dari Banten, yang memiliki hubungan dengan keluarga Sarma dari Cikuya.

Pada 1877, gerakan Anthing, GIUZ (Genootschap voor In en Uitwendige Zending) dan NZV (Nederlandsche Zending Vereeniging) berhasil mengkristenkan 750 orang yang tersebar di sembilan komunitas Kristen. Khusus di Banten, pada kurun waktu 1865-1883, Anthing berhasil mengkristenkan lebih dari 150 orang dengan enam orang di antaranya berasal dari Badui.

Penginjilan di antara suku Sunda tersebut juga sangat tertolong oleh diterbitkannya terjemahan Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Sunda pada 1879. Sementara pada 1891, Alkitab lengkap dalam bahasa Sunda hasil terjemahan S. Coolsma diterbitkan.

Gereja Kristen Pasundan (GKP) jemaat Rangkasbitung berdiri pada 25 Juli 1905 (berumur 120 tahun) itu merupakan buah dari perjuangan panjang dan penuh pengurbanan, dalam menyampaikan kabar sukacita di tanah yang dikenal sangat kuat dengan tradisi Islam-nya. Saat ini Gereja Kristen Pasundan (GKP) Rangkasbitung ini mayoritas jemaatnya berasal dari suku Batak.

********

Lebak Banten merupakan bumi Multatuli, tidak saja menjadi tempat terjadinya kisah hidup “laki-laki penuh derita” (lapender) itu, bukan “lelaki penuh dosa” (lapendos). Tetapi juga tempat kejadian tragedi Saidjah-Adinda dan sejarah tumbuhnya komunitas Kristen Sunda awal dengan segala tantangan, harapan, iman dan ketekunan mereka.

Multatuli sangat menderita menyaksikan lansung diskriminasi dan hancurnya kemanusiaan para petani di masa tanam paksa itu. Betapa sistem kolonial itu telah mencengkeram dan meremukkan kehidupan rakyat. Ia melihat kemiskinan merajalela, kesewenang-wenangan para penguasa dan praktik korupsi sampai di sudut-sudut dusun terpencil .

Multatuli menyaksikan sendiri bagaimana sistem tanam paksa (cultuurstelsel) itu telah merampas tanah dan tenaga rakyat, memaksa mereka untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang hsnys menguntungkan penjajsh Belanda. Sementara mereka sendiri hidup dalam kelaparan dan penderitaan.

Tragedi Saidjah-Adinda memampang kenyataan tentang perilaku penguasa yang korup itu. Mulai dari penguasa kulit putih sendiri hingga kulit sawo matang sendiri.

Kisah Multatuli itu bukanlah sekadar kisah seorang penulis dan karyanya. Ia adalah kisah tentang jeritan nurani yang terluka dan keberanian melawan ketidakadilan. Ia adalah cermin dari kenyataan pahit kolonialisme di Hindia Belanda. Ia adalah potret kelam tentang eksploitasi, penindasan dan penderitaan rakyat yang tak berdaya.

Dari kisah Multatuli itu muncul inspirasi bagi kebangkitan pergerakan kebangsaan di Tanah Air. Multatuli mampu membangkitkan kesadaran bumiputera untuk mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia merdeka. Sementara di Negeri Kincir Angin itu sendiri perilaku korup akhirnya perlahan mulai dikikis.

Hati Dekker terguncang dan tidak bisa tinggal diam menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di depan matanya sendiri. Ia mencoba melawan sistem yang korup itu, mencoba membela hak-hak rakyat yang tertindas.

Namun, upayanya itu sia-sia karena ia berhadapan dengan tembok tebal birokrasi kolonial. Karena para pejabat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan rakyat.

Frustrasi dan kecewa, Eduard Douwes Dekker akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan pulang ke Belanda. Namun ia meninggalkan istri dan anaknya di Batavia.

Ia membawa serta luka batin yang mendalam dan tekad untuk mengungkap kebenaran tentang Hindia Belanda itu. Ia ingin dunia tahu tentang penderitaan rakyat Jawa, tentang kekejaman sistem kolonial yang telah merampas hak-hak mereka.

Dengan pena sebagai senjatanya, Douwes Dekker menulis novel Max Havelaar. Novel ini adalah sebuah bentuk poetik protes keras terhadap kolonialisme, sebuah gugatan terhadap ketidakadilan dan penindasan.

Ia menggambarkan dengan detail dan penuh perasaan tentang kehidupan rakyat Jawa yang berada di bawah kekuasaan Belanda, tentang kemiskinan, kelaparan dan penderitaan yang mereka alami.

Max Havelaar bukanlah sekadar novel fiksi, namun sebuah dokumen sejarah, sebuah kesaksian tentang realitas kelam kolonialisme di Hindia Belanda. Ia adalah sebuah jeritan nurani yang menggema, sebuah panggilan untuk keadilan dan kemanusiaan. Saidjah dan Adinda adalah simbol cinta dan pengurbanan diri di tengah ketidakadilan itu.

Max Havelaar selesai ditulis pada akhir Oktober 1859, sekitar tiga tahun setelah peristiwa di Lebak itu. Pada 14 Mei 1860, novel itu diterbitkan oleh De Ruyter.

Novel tersebut segera menimbulkan kegemparan di Belanda, bahkan terkenal di dunia internasional. Max Havelaar ramai dibicarakan orang-orang. Tujuan penerbitan novel ini, seperti yang tercantum dalam judul bab terakhirnya itu, ‘Aku Akan Dibaca’, telah tercapai.

Di bagian akhir novel Max Havelaar itu, Multatuli mengambil peranan sebagai penulis yang menuliskan sendiri klimaks cerita itu. Puncak terakhir cerita tersebut berisi kecaman terhadap kebijakan kolonial Belanda dan permohonan kepada Raja William III dari Belanda untuk campur tangan demi rakyat Indonesia.

Setelah lebih dari 150 tahun peristiwa di bumi Multatuli itu. Tentang sejarah, menurut Yuval Noah Harari bahwa sejarah itu bukan mempelajari mengenai masa lalu, mengingat dan mengenang peristiwa masa lalu. Namun sejarah adalah usaha untuk memahami kenyataan yang terjadi saat ini.

Memang dengan mempelajari sejarah orang menjadi tahu bagaimana ia dapat menghindarkan diri dari kesalahan yang pernah dilakukan orang pada masa lalu. Namun orang harus juga sadar bahwa tidak akan pernah ada kejadian yang sama berulang dan terjadi lagi dalam sejarah.

Makna sejarah sesungguhnya itu adalah pembebasan. Membebaskan diri manusia dari ikatan masa lalu. Sejarah itu seperti tangan yang mencengkeram paksa kepala seseorang, supaya ia hanya dapat menatap pada satu kenyataan saja.

Maka sejarah juga merupakan pelajaran tentang perubahan. Tentang bagaimana kenyataan itu berubah. Tentang bagaimana manusia itu dibebaskan dan berubah, tidak dideterminasi lagi oleh masa lalu.

—–

Kepusatakaan

Ali, Mufti. Misionarisme di Banten. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.

End, Th. van den. Ragi Carita 1: Sejarah Gereja Indonesia 1500-1860. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1987.

End, Th. van den. Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Indonesia 1860-an- sekarang. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1999.

End, Th. van den. Sumber-sumber zending tentang sejarah gereja di Jawa Barat, 1858-1963. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006.

End, Th. van den. Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas.BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2008.

Kanumoyoso, Bondan. Bibliografi Bernotasi Karya E.F.E

Douwes Dekker. Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2018.

Multatuli. Max Havelaar. Djambatan, Jakarta, 1972.

—–

*Tony Doludea, Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia.