Secercah Lebenswelt: Yang Tertinggal dari Kereta Api Yang Berangkat Pagi Hari

Oleh Ninuk Kleden-P*

Saat pertama membaca Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari, saya tidak hanya menjumpai kisah perang yang ditandai dengan peledakan jembatan, tapi juga pascaperang dengan aroma pulang, dan dunia yang diimpikan Kuntowijoyo.

Roman ini telah banyak dibicarakan, meskipun demikian, masih ada secercah keindahan yang belum terungkap. Keindahan yang ditawarkan bukan dari metafora puitik, melainkan dari kedalaman peristiwa sejarah. Sesuatu yang tertinggal dari Kereta Api yang Berangkat Pagi Harinya Kuntowijoyo, dan perlu dibicarakan.

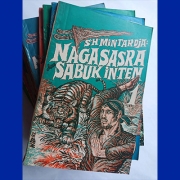

Buku kumpulan cerbung 132 halaman ini menyimpan keunikan. Di sampulnya tertulis “Kuntowidjoyo”, tetapi di halaman dalam ejaan nama pengarangnya menjadi “Kuntowijoyo”. Pastinya, ini bukan sekedar soal ejaan. Betapa tidak. Roman pertama Kuntowijoyo awalnya adalah cerbung, terbit di harian Djihat (1966), dinyatakan hilang, dan dilahirkan kembali 2024 melalui jalan panjang. Menggunakan metode Arkeologi dalam dua arti; ilmu yang mempelajari sisa-sisa kebudayaan material di masa lalu, dan konsep Michel Faucault untuk mengeksplorasi kondisi historis. Roman ini ditemukan layaknya penggalian artefak, ia pun tertimbun dalam sebuah microfilm.

Microfilm digali oleh satu tim, yang akhirnya dapat menghadirkan kembali cerbung itu dalam bentuk buku. Disunting Seno Gumira Ajidarma, dengan ilustrasi Eka Komariah. Dalam satu tarikan nafas setelah terbitnya, ia dirayakan dengan puncaknya Jogja Art + Books Fest 2025. Didukung oleh booklet setebal 28 halaman yang mengupas Alih Wahana, dan tiga seri artikel reflektif di Jawa Pos (19–21 Mei 2025). Seri pertama menyatakan bahwa segala artefak budaya bisa diburu dengan metode Arkeologi Struktural-modernis, yang disiasati dengan metode Arkeologi Struktural. Seri kedua, “Fakta di Dalam dan di Luar Roman; Kuntowijoyo dan Ngawonggo”.

Seri ini sangat menarik, karena dapat menggugah Lebenswelt, yaitu dunia kehidupan yang dibentuk oleh tafsir teks. Meskipun tidak sepenuhnya saya setuju ada fakta di dalam teks. Karena fakta, yang merupakan kumpulan berbagai peristiwa, identik dengan wacana lisan. Ia akan berubah sifat menjadi wacana tulis, melalui proses fiksasi (Ricoeur 1981). Bagian ini pula yang menafsir cerita pengalaman masa kecil Kuntowijoyo di Ngawonggo, diceritakan oleh istrinya, Susilaningsih. Ceritanya merupakan fakta historis, seperti tetangga yang kehilangan pekerjaan karena pabrik tutup, kerja paksa di masa Jepang, hingga orang-orang yang terusir karena perang. Semua diceritakan sebagai peristiwa, yang maknanya difiksasikan ke dalam wacana tulis, yaitu cerbung yang ditulis Kuntowijoyo. Bagian tiga, ”Membongkar Konfigurasi Pengetahuan”. Peristiwa Ngawonggo diterima sebagai fakta Sejarah.

Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari, Sebagai Wacana Tulis

Setelah menelusuri bagaimana roman ini digali kembali melalui metode arkeologi dan dibaca sebagai artefak budaya, kini saatnya masuk ke dalam teks itu sendiri

Roman ini mempunyai keterhubungan dengan situasi nyata di luar teks. Situasi nyata yang dipenuhi dengan berbagai peristiwa, tampak dari tema, representasi pengalaman, dan wacananya. Tafsir di Jawa Pos (20 Mei 2025), “Fakta (di Dalam dan) di Luar Roman; Kuntowijoyo dan Ngawonggo,” menjelaskan bahwa Kuntowijoyo tinggal di Ngawonggo bersama kakeknya sampai SMP. Usia yang cukup untuk menyerap berbagai peristiwa di sana sebagai pengalaman hidupnya. Ia cukup mengerti kalau ada tetangga yang hidupnya terpuruk karena pabrik tenun (dalam buku tertulis pabrik gula), terkena dampak industrialisasi. Tetangga lain ada yang pergi meninggalkan Ngawonggo, karena harus kerja rodi pada masa pendudukan Jepang. Sisanya pergi karena perang.

Ricoeur mendasarkan tafsir hermeneutikanya dari bahasa sehari-hari yang diposisikan sebagai wacana lisan. Pengetahuan Kuntowijoyo tentang pengalaman, seperti tafsiran dalam Jawa Pos, identik dengan wacana bahasa, yang maknanya hilang timbul. Cerita tentang Ngawonggo adalah peristiwa pengalaman hidup yang telah diserap oleh Kuntowijoyo. Semisal Rahman yang muncul di Ngawonggo karena kepulangannya dari pertempuran di Semarang. Pengetahuan Kuntowijoyo melahirkan pula wacana peledakan jembatan, cerobong asap pabrik yang dijadikan tempat Belanda mengintai musuhnya. Pengalaman itu pula yang melahirkan wacana situasi Ceper tahun 1949 dan kereta apinya. Bagi Ricouer, pengalaman adalah wacana lisan yang maknanya hilang timbul, meskipun ia menetap dalam memori penulis. Tidak seluruh peristiwa bisa dituliskan, yang ditulis adalah makna dan bukan peristiwanya. Ibarat kita mencatat kuliah, tidak semua yang diujarkan dosen bisa dicatat. Demikian juga pengetahuan tentang pengalaman Ngawonggo berupa peristiwa-peristiwa yang maknanya difiksasikan ke dalam bentuk teks. Jadilah buku roman tersebut.

Setelah Perang Usai; Pulang

Pengetahuah Kuntowijoyo berupa ingatan dan pengalamannya seperti disebutkan atas, telah difiksasikan ke dalam cerita. Cerita tentang situasi setelah perang usai menjadi penting karena orang mulai menyusun kembali kehidupannya dari reruntuhan lahir maupun batin.

Dua bulan setelah perang usai tahun 1949, adalah tonggak di mana keindahan buku ini mendapat aksentualisasinya. Indah itu sangat relatif. Kuntowijoyo melukiskannya bukan melalui rangkaian diksi metafor layaknya sebuah puisi. Metafor Kuntowijoyo mengandung makna yang terpendam jauh dalam narasi bernuansa sejarah, seperti juga artefak arkeologi yang lain.

Pada masa perang tidak ada kereta api yang melintas di pagi hari. Gerbong-gerbong tua berkarat dan kotor. Kereta api itu telah menganggur dalam hujan dan panas selama berbulan-bulan.(24)

Akan tetapi dua bulan setelah perang usai, kehidupan Ngawonggo mulai menggeliat. Kereta api mulai berjalan lagi. Ada tiga buah warung di sekitar stasiun akhir kereta api, dan saat kereta api mulai bergerak, … Orang-orang dalam warung itu masih ingat kejadian-kejadian dua bulan yang lalu sebelum perang berhenti (25). Pada masa perang orang meninggalkan rumah; laki-laki bertempur, perempuan muda juga pergi untuk membantu palang merah, tetapi juga karena merasa tidak aman. Perang juga membuat nilai yang biasa, menjadi tidak biasa lagi. Salah satunya adalah meruntuhkan jembatan yang menjadi urat nadi perhubungan, agar tidak bisa digunakan oleh musuh. Perang mempunyai wataknya sendiri. Di masa damai merusak satu bangunan adalah kejahatan tak termaafkan. Tapi malam itu adalah satu hal yang wajib (42), karena mereka hidup dalam etika perang yang mengatasnamakan kemerdekaan.

Pagi itu kereta bergerak terseok karena padatnya penumpang. Batas antar gerbong penuh manusia, apalagi di dalam, bahkan atap di atas gerbong penuh diduduki penumpang. Menariknya, tidak seorang pun yang kecewa atau marah, atau mengeluh, meskipun kereta yang sesak itu masih pula terlambat datang. Mereka nikmati semua itu. Terlambat tidak apa-apa, karena mereka yang terlambat jadi terbawa. Panas matahari yang membakar punggung di atas atap kereta, juga tidak apa-apa, karena dengan duduk di atas atap bisa menikmati pemandangan. Yang berdiri di antara gerbong juga tidak apa-apa, karena masih sejuk oleh hembusan angin. Rumah rusak pun tidak apa-apa, karena bisa diperbaiki dan mendapat rumah baru. Semua itu tak mengurangi kelegaan karena perang selesai. Kita semua ingin lihat kampung. … Kita kembali ke kedamaian (78). “Tapi kita harus belajar hidup dalam dunia yang damai” (82). Kalau diandaikan dusun itu lah dunia yang damai, karena mereka sema ingin pergi ke sana, mengapa mereka harus belajar hidup di dusun sendiri?

Jawabnya dibawa Rahman yang baru kembali dari pertempuran di Semarang. Dalam perjalanan menuju rumah, ia berbincang dengan banyak orang yang semua ramah. Kampung (dalam naskah kadang disebut dusun) telah banyak berubah. Rahman tidak lagi menemukan rumahnya. Di sana hanya ada rumah yang rusak, tembok hitam yang masih berdiri, genting berserakan, dan tidak ada bapak yang menunggunya. Ia telah wafat. Rahman berduka. Tidak tahu hendak berlindung ke mana. Dukacita Rahman luruh, karena ada saja orang yang menawarinya tinggal di rumah mereka. Sore hari banyak orang datang membawa bahan untuk rumah, dan malam itu juga warga dusun membantu menegakkan rumah yang rusak itu. Dan … malam berdiri rumah yang sebenarnya, di mana manusia dapat hidup dengan damai. (107)

Rahman bertemu dengan Kiai Hasan, yang dianggap sebagai lambang kedamaian itu, dan lambang jiwa yang tenang (112). Rasa-rasanya dusun itu juga jauh dari kelaparan. Mereka semua petani, juga Kiai Hasan. Sesekali ia turun ke sungai dan menangkap ikan bagi keluarga.

Malam itu para pekerja beristirahat sambil ngobrol. Mereka tertawa, bukan semata-mata karena kelucuan. Tapi memang mereka menumpahkan kegembiraan yang tersimpan.

Rahman bingung bagaimana ia bisa membalas kebaikan orang kampung. Ditemuinya pak Lurah. Rahman mengeluhkan cara membalas kebaikan warga kampung. Genting yang dikira datang sendiri, sebenarnya datang dari tempat pembakaran umum di sebelah Timur desa. Dikerjakan bersama untuk kepentingan bersama.“ (113) Itu kebiasaan yang diciptakan baru sekali ini”, (115) kata seseorang.

Lebenswelt; Dunia Barunya Kuntowijoyo

Mereka yang pulang kampung menunjukkan hati yang bahagia. Sebenarnya di balik segala keriangan yang menguar dari kereta dan dusun, roman ini masih menyimpan keindahan yang lebih dalam.

Membaca roman pertama Kuntowijoyo, khususnya bagian situasi setelah perang usai, mereka yang mengungsi, mereka yang berperang, semua pulang dengan gembira. Ungkapan kegembiraan terlihat di mana saja. Sambil menunggu kereta api, dalam kereta api, di atas gerbong dan di antara gerbong, semua bernada gembira. Mereka tertawa, tidak ada yang marah, tidak ada yang kecewa meski kereta api datang terlambat, meski rumah mereka hancur, meski keluarga dikuburkan, mereka tak mau mengingat hal-hal yang menyedihkan. Dan semua itu bermuara pada kerja gotong royong untuk memperbaiki rumah yang hancur karena perang.

Saat itu Rahman berada dalam kereta api, menuju kampungnya. Ia tidak kebagian tempat duduk karena sesaknya kereta. Sambil bergelayut tempat bagasi, ia ngobrol dengan sesama penumpang. “Tanah kita memang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kemampuan untuk hidup kembali. Bukan cuma kembali. …Kita akan hidup secara baru.” Rahman berkata tentang hidup baru, tapi ia tak tahu artinya. (87-88) Setelah tiba di rumahnya yang telah hancur, ia tahu bahwa Dunia yang sedang dihadapinya adalah kampungnya yang dulu, tapi semuanya sudah lain (113). “Itu kebiasaan yang baru diciptakan sekali ini” (115), kata seseorang. Kebiasaan untuk bergotong royong. Itulah Dunia baru.

Rahman tak mengerti hidup baru dalam dunia baru. Sebenarnyalah dunia baru itu adalah dunia teks. Dunia yang dirujuk oleh teks Kuntowijoyo, didukung oleh tiga terbitan Jawa Pos, Booklet, dan Festival. Bagi Ricoer (1981) dunia itu ada dalam wacana tulis yang otonom dengan makna yang terlepas dari kondisi sosialnya. Inilah yang menyebabkan teks menciptakan dunianya sendiri, yang merujuk Lebenswelt, yaitu dunia kehidupan bersama yang dibentuk oleh makna melalui tafsir teks. Roman ini menciptakan Lebenswelt yang menjadi cita-cita Kuntowijoyo: dunia kehidupan bersama yang tenang, damai, dan bahagia.

—–

*Ninuk Kleden-P. Antropolog peneliti etnik minoritas.